梗 概

統一宇宙マナー講師 シイ・スミカの受難

恒星間企業複合体「ZEST」の本社ビルで、2日間に渡る新入社員向け統一宇宙マナー研修が始まった。受講者はさまざまな星系の出身者。地球人と似ている者も、そうでない者もいる。

講師のシイ・スミカ(地球人女性・統一宇宙マナー検定準1級)は、まず初期の宇宙開拓者が各星系のマナーを知らないせいで見舞われた災難を紹介。それから場面ごとの宇宙マナーを解説する。無重力空間における上座と下座はどう判断するか。火星の得意先へ送るメールに書く時候の挨拶(火星にも四季がある)。量子テレポーテーションで先方に訪問する際、どのような姿勢で現れるのが好印象か、などなど…。

スミカはベテランだ。途中、相手を殺すことが最高の礼儀だと思っているハィヴァ星人から、「相手を殺さないマナーに何の意味があるのか」ととんでもない質問がきても、余裕で諭してみせる。

ただ、今回はさらに厄介な受講者がいた。

「地球人風情が何様だよ。統一宇宙マナーは地球人が言い出したって聞いたぞ。他星系の高度なコミュニケーションについていけないから、それを禁じるために広めたってな」

デマである。新入社員の身で言いがかりをつけてきたのは、温厚なはずのヴィット星人だった。

地球人差別。長い宇宙の歴史から見れば、地球人はまだ宇宙へ進出して日が浅い。そのため、地球人を蔑視する向きは少なくなかった。スミカは取り合わないことにして研修を進め、1日目はそれで済んだ。

2日目。ヴィット星人の差別発言はエスカレートし研修にも支障が出てくる。研修の修了証を発行しないとちらつかせる手もあるが、他の受講者に悪い印象を与えるだろう。「ZEST」もこういう手合いを矯正するために高額な研修費用を払っているわけで、力ずくで解決しても評価してはもらえまい。

スミカが悩む最中、部屋に絶叫が響く。ハィヴァ星人の殺人衝動が爆発したのだ。その鋭い爪と牙が向かう先は、あのヴィット星人。スミカは考える間もなくヴィット星人の前に飛び出していた――。

「宇宙ではまず自分の身を守れ。宇宙マナーの基本ではあるが、この教室では君が責任者だ。責任者は庇護下の者も自分の身と同じく守らなくてはならない」

スミカが目を開けると、愉快そうなヴィット星人の顔。ハィヴァ星人は自らが殺した者を蘇らせる力を持つ(もてなしで殺した相手に使用する)。おかげでスミカは息を吹き返すことができた。知っていてかばったものの、一度死ぬのはおそろしい体験だった。青い顔のスミカに、ヴィット星人は言った。

「これで君は統一宇宙マナー検定1級に合格だ」

耳を疑うスミカ。すべては試験だったのだ。受験を申し込んだのに何の連絡も無いので不審に思っていた矢先だった。極秘裏に行われると聞いてはいたが、まさかこんな形だとは。

講師としての対応力が評価され、スミカは1級合格となった。

ハィヴァ星人による蘇りには若返り効果がある。合格と、少しだけつやつやになった肌をよろこびながら、スミカは次の研修へと向かうのだった。

文字数:1227

内容に関するアピール

小説つばる編集部

稲松様

この度はお声がけいただき、誠にありがとうございます。

ぜひ特集に参加させていただきたく、梗概をお送りいたします。

すぐれたエンタメ作品を多数掲載されている「小説つばる」ですので、読者の方も楽しく読めるお話を求めているのではと考え、作成した梗概となります。

マナー研修という多くの方に馴染みがあるであろう題材に、SFならではのネタを盛り込みました。特集には複数作品が並ぶと思いますが、箸休め的なポジションへ使っていただくのに最適な内容と自負しております。

ご検討の程、何卒よろしくお願いいたします。

文字数:255

統一宇宙マナー講師 シイ・スミカの受難

われわれが目下のところ監視を続けている地球人女性シイ・スミカ氏は、まだ地球にいた頃、車が行き交う道路を好んで眺めていたという。

ありふれた光景――パーキングから出てくる車両を待ってやろうと走行中の車が減速し、後続もそれにならったために交通流が少し停滞する。道を譲られたほうは、道路に出てからハザードランプを点滅させ、譲った側に感謝を伝える。そして何事もなかったかのように交通流は元に戻る。

たまたまスミカ氏と一緒にいた知人は、それを見ていたスミカ氏の目から一筋の涙が流れたので仰天した。どうしたのか聞くと、彼女は涙を指でぬぐいながら言った。

「ひとの思いやりが、まぶしくて……」

何の見返りもない気遣いが交わされる尊さ。それが見たくて道路を眺めているのだと、彼女は語った。なお、このときスミカ氏はすでに成人している。

われわれは、彼女のこうした感性について是非の判断を下すことはしない。しかし、かなりユニークな人物だとは言ってよいと思う。彼女が何故「思いやり」に常人離れした愛着を持つに至ったか、その経緯については詮索を控え(こうした議論は恣意的な結論が避けられない)、事実だけを見ていこう。

現在、つまり、ヴラスト星人による全宇宙の”開通”をゼロ年とする銀河歴の三六年。彼女は四〇歳を迎え、また統一宇宙マナー講師の1級資格保持者となっていた。

彼女が、様式化された思いやりとでも言うべき、マナーのプロフェッショナルになったのは自然な成り行きだったろう。この1級資格はペーパーテストだけでなく、実際の講義内容についても厳しく審査されるもので、容易に取得できるものではない。スミカ氏には、適性と同時に才能があったと言える。

われわれがスミカ氏を監視しているのは、彼女が1級資格を持つベテランマナー講師だからだ。他にも監視対象は複数存在する。われわれは、彼らの潜在的危険を懸念している。

スミカ氏はいま、月のドーム都市にある、恒星間企業複合体「ZEST」の太陽系支社にいる。同社の新入社員向けマナー研修を始めたところだ。

われわれは監視を続行する。なお、スミカ氏の思考パターンをわれわれは以前からトレースし続けており、彼女の情動はおおむね把握できるまでに至った。以下、われわれが彼女の心情を断定的に記述できるのはそのためである。

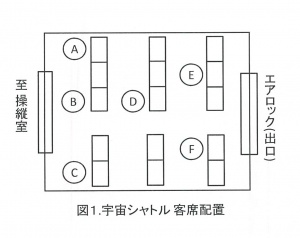

「では、この図を見てください。宇宙船内の上座と下座はA~Fのどれになるか、分かる方はいらっしゃいますか?」(図1参照)

ZESTの研修室は、自浄触媒の香りがかすかに漂う、白一色の階段教室だ。すり鉢状の部屋に沿って大きく湾曲した机が、上下に連なっている。床は磨き抜かれてちりひとつ落ちていない。スミカ氏は、すり鉢の底にある演壇に立って、スクリーンに映る画像を背に研修生へ語り掛けている。

「分かる方は? いらっしゃいませんか?」

スミカ氏は、マナー協会のユニフォームに身を包んでいた。ダークグリーンのスカートスーツは、胸元に輝く1級バッジとあいまって、まるで軍服だ。実際、マナー協会会長のデント・レイギ氏は、マナーの啓蒙を戦いにたとえることがよくあった。彼の、深みのあるバリトンで述べられた協会一〇周年記念演説を以下に引用する。

――統一宇宙マナー伝道の歴史は、実に戦いの歴史でした。自星系の習慣に固執するひとびとの何と多かったことか! しかし、われわれはそれらすべてを思いやりで包み、理解を得てきました。統一宇宙マナーを拒否する星系が、わずかながらまだあることは残念ですが、近い将来きっとわかっていただけるでしょう。統一宇宙マナーを取り入れることは、宇宙の歯車に油をさすようなもの。すべてが円滑に回るために必要なことなのだと!」

この演説は、協会員しかいない会場のスタジアムを大いに沸かせたが、これを聞いて吐き捨られた全銀河の唾の量は計り知れない。マナー講師のバッジには、マナー協会の標語が刻まれている。曰く「思いやりは宇宙を支える」。耳触りの良い言葉だが、各星系の習慣を無視する協会のやり方には、批判も多かった。

階段教室の一番下にいるスミカ氏は、居並ぶ一〇〇名近い研修生から見下ろされており、後ろから見ると大勢の敵を前にした闘士に見えなくもない。何しろ研修生たちは、地球人を基準にすればとんでもない外見の者ばかりだ。

白い毛でおおわれた巨体を持つネクトール星人。ガス生命体のゲンガ星人。薄い軟骨の層を通して脳が見えており、会う者をひやひやさせるミシマ星人。

故郷の環境から離れれば命の危険もあるのに、わざわざやってきた者もいる。嫌気性生物なのに防護服まで作って外星系に出てきたカメィル星人。それから、自力では支えきれない軟体を、特別製の外骨格に押し込んでいるミラスド星人。

他にも多様な星系の人種が、一様にZESTのユニフォームをまとって机についていた。ZESTはいくつもの銀河群をまたぐ大企業だけに、新入社員の顔触れも自然と多彩になる。

彼らがスミカ氏に向ける視線に、好意の色は無かった。新入社員向けのマナー研修ではいつものことだ。講師を、自分たちが謳歌してきた自由の翼を手折る、社会の尖兵とでも思っているのだろう。繊細な講師はこの視線が耐えられないとぼやくが、スミカ氏は気にならなかった。何しろ新社会人なのだから、まだマナーの重要性、思いやりの何たるかを知らなくて当然、いわば赤子だ。初雪に最初の一歩を記すように、これから彼らにマナーを教え込む。そうして世界は、宇宙は、少しだけよくなる。そんな空想で、スミカ氏は半ば法悦めいた感情に酔っていた。

「どなたかいらっしゃいませんか?」

こいつは手が挙がるまで待つつもりらしい、と察した数名がおずおずと手や触手や機械腕を挙げる。スミカ氏はそれを見て顔をほころばせた。私が困っていると思って手を挙げてくれた! 思いやりを感じる! なかなか見込みがあるじゃない、と。

ひとまず、一番先に手をあげたネクトール星人を指すと、彼は雪男めいた巨体を椅子から持ち上げ、流暢な宇宙共通語で「Fです」と正解を述べた。

「その通りです! 理由もご存じですか?」

「はい。出口に近い席だからです」

おおむね正しい回答だった。目上の人間や重要な客は、有事の際にすぐ脱出できるよう、出口にもっとも近い席についてもらうのが基本だ。すべての席に緊急脱出装置が付いている場合でも、形式的に同様の席次になる。地上とは真逆なところが要注意だ。

それでやりとりを終えてもいいはずだが、スミカは気になった点を指摘した。

「もっとも近い席、というのが正確な表現ですね。近い、だけですと聞いたほうはEかFか判断に少し迷います。どうして、”もっとも”を省略したんですか?」

「はあ?」

始め、ネクトール星人は何を言われているか理解できない様子だった。数秒経って理解したらしいが、嫌味に等しい揚げ足とりだと思ったせいか、返事には力が無かった。

「いえ、別に。伝わるだろうと思って……」

スミカ氏は首を横に振った。彼女は嫌味など言わない。いつだって本気である。

「思いやりさえあれば、もっとも、と補足できたはずです。正確な物言いをするというのは、大事ですよ。相手に誤解の余地を与えないように、考えさせなくてもいいようにしなくてはなりません。それが思いやりというものです。わかりましたか?」

一瞬、不穏な色がネクトール星人の目に浮かんだが、賞賛に値する努力で彼はそれを抑えこみ、無言で着席した。

「返事がありませんでしたが?」

「……はい」

スミカ氏の実に効果的な追撃に、ネクトール星人はぶっきらぼうに答えた。

いまのやりとりで、教室にいる研修生の大半を敵に回したことをスミカ氏は何とも思っていない。彼らのためを思って指摘しているのだ。反感などお門違い、今はまだ私の思いやりに気付かないだろうけれど、近い将来私が正しかったことに気付いてくれるはず。そんな風に考えている。

しかし、この場にいるのはZESTの厳しい入社試験をクリアしたエリートたちであり、そうした人種はたいていの場合、マウントを取られるのを嫌がる。恥をかかされれば絶対に恨みを忘れない。そうした性質を、スミカ氏は過小評価していないだろうか?

統一宇宙マナーなる、この「驚嘆」すべき、「厄介」な、「利権でがんじがらめ」の、「最高」で「最悪」な約束事の成立過程について、少しふれておこう。ちなみにこれらの形容詞は、公正を期すためスペースネットからランダムに拾ってきたもので、われわれの見解ではない。

このクソな――失礼、マナーが出来た大元の原因は何か、と問われれば、やはりヴラスト星人による全宇宙の”開通”ということになろう。ヴラスト星人は本来なら、歴史的偉業を成し遂げたと顕彰されるべき者たちだ。しかしかわいそうに、宇宙に大混乱をもたらしたという理由で、どこへ行っても「こいつのせいで!」と恨みがましい目で見られるので、今ではとうとう自分の星に引きこもってしまった。陽気な連中だったのに。

ちょっとしたはずみで亜空間航行エンジンを開発してしまったのが、ヴラスト星人の不幸だった。彼らは超技術を持っていたわけではない。ヴラスト星には、亜空間に干渉できる特殊な鉱物がごろごろ転がっていたのである。

陽気なヴラスト星人は、無邪気に亜空間航行エンジンを使って銀河中を旅して回った。それは、未知との遭遇に対して準備のできていない、発展途上な無数の星系を無理やり舞台に引っ張り出すこととなった。何しろ、宇宙空間に置いても問題のない、気密を保った乗り物さえあれば、そのエンジンをくっつけるだけで宇宙のどこにでも行けてしまうのだから。

数多の星系人が一堂に会して分かったのは、各星系固有の技術はあっても、物理法則を超える超技術を有している星はないという事実だった。亜空間航行技術を利用した人や物の輸送は飛躍的に進歩したいっぽう、他に目覚ましい発展を遂げた分野は今のところなく、地道な研究が続いている。

ともかく、とんでもなく巨大なサラダボウルが突然誕生したわけだ。こうしたときに起きることと言えば決まっている。すなわち、文化衝突。

たとえば、ティーガーデンの惨劇があった。

例のエンジンで近場の銀河を調査していたティーガーデン星人は、スペクトル分析やら生物指標分析やらを駆使して、生物がいるとあたりをつけた星に降り立った。そこで知的生命体――ズイベ星人と接近遭遇を果たす。まずはお定まりの流れ――にらみ合いからの沈黙交易、それから絵文字と片言のコミュニケーション――を通じて、両星人はとうとう会食の席を設けた。そこまではよかった。

しかし、ティーガーデン星人は酒宴の余興として歌を歌ってしまい、これが悲劇のはじまりとなった。ズイベ星人は歌というものを忌み嫌っていたのだ。コード進行、という概念こそ持っていなかったものの、音の連なりで感情がもてあそばれることに異常なおそれを抱いていたのである。そこへもってきて、ティーガーデン星人の首長は絶望的に歌が下手だった。険悪な雰囲気の中、ちょっとしたもみあいが殺し合いに発展し、両者の交流史にぬぐえない汚点を残した。

また、イエロー星人の悲劇もあった。これは全面的に地球人が悪い。

イエロー星には地球と似たような信号機があって、彼らは「青なら進め」「赤なら止まれ」をしっかり守っていた。ところが、やってきた地球人が信号を無視するのを見て、信号無視という概念に衝撃を受けた。彼らはこぞって信号を無視しだし、結果半年で絶滅してしまった。

大同小異のトラブルはそれこそ星の数ほど発生した。こうした悲劇の再発を防ぐために提案、策定されたのが統一宇宙マナーなのである。

スミカ氏の講義は、太陽系の各惑星宛てに送るメールについての話題にさしかかっていた。

「ここいいる皆さんは太陽系で働くことになりますから、近隣の惑星にメールを送ることも多いと思います。たとえば、火星。この月と同じように、火星もパラテラフォーミングが進み、ドーム都市ができています。火星は過酷な環境で、テラフォーミングにはまだ長い時間がかかるでしょう。そこで働くひとびとは、自分たちの住む星に誇りと愛着を持っています。ですから、時候の挨拶でこちらも火星を素晴らしい星だと思っていることを伝えるわけです」

たとえば春の終わりともなると、火星の南極で雪が溶け、生じた上昇気流が砂漠の砂を巻き上げて大黄雲が空を覆い尽くす。その時期であれば、「空を覆い尽くす砂塵が、夏の訪れを予感させる頃かと存じます」といった具合に挨拶はじめるわけだ。こうした挨拶は惑星ごとにあって、すべてを口頭で紹介するわけにもいかないので、スミカ氏は端末から研修生たちに挨拶のリストを転送した。

と、端末に通知が届く。超音波による内緒話を検知したのだ。パターンからいってミシマ星人同士のものだろう。スミカ氏はジャマーを作動させ、そのやりとりを遮断した。ミシマ星人が身じろぎしたのがわかる。スミカ氏は、ひそかにため息を吐き、注意を述べた。

「これは常識の範囲なので特に申しませんでしたが、公共の場で発声器官を使わず会話するのはマナー違反です。アンフェアですからね。該当する器官をもっている方は気を付けてください。もっとも、そうした場ではたいていジャマーがかかっていますが」

これくらいは、言わなくても実践してほしいものだ。研修生たちの民度を測るため、あえて注意しないでおいたのだが。スミカ氏は失望していた。

「さて、あとは亜空間ゲート関連のマナーについてお話したら休憩に入りますが、ここまでで何か質問のある方はいらっしゃいますか?」

ハイヴァ星人の手――いや、前脚が挙がった。外見は巨大な昆虫のようだ。羽根のないセミが、突起のある甲殻を背負っているというのが近いイメージだろうか。彼は心底不思議そうに尋ねた。

「相手を殺すことについての説明が何もありませんが、この後出てくるのでしょうか」

教室はざわついたが、ハイヴァ星人の風習を知っているスミカ氏は驚かずに応じた。

「残念ながら、統一宇宙マナーにおいて、相手を殺してもてなすという考え方は採用されていません」

客を殺すことが最高のもてなしだと考えているのがハイヴァ星人だ。歓待と殺人が、一種異様な形で結びついてしまった例と言える。彼らは「もてなし」で相手を殺す。ただ、殺した瞬間に相手のからだの複製が別次元に保存され、こちらの死体がどんなにぐちゃぐちゃにされようとも、数分後には先のバックアップから復元されて再生するから安心だ。

もっとも、ハイヴァ星人が本当に殺意を持っていた場合は、普通に死ぬ。

前脚の鉤爪を振り上げたハイヴァ星人が向かってきたとき、どちらの意味で殺されようとしているのか見分けるのは難しい。一応、セミで言う背弁の辺りに発光器官があり、殺意があるときは赤、もてなしで殺す場合は緑に光る。ただ、対面していると発光器官が見えないため、上の場合は判別できずに終わるだろう。

スミカ氏の返事に、ハイヴァ星人はいかにも遺憾だといった様子で、体から伸びる六本の脚をうごめかした。

「では、どのようにして歓待するのです?」

「会食の席を設けるのが一般的ですね。しかしそこで客側を殺すことなどしません。歓談しておしまいです」

ハイヴァ星人は、体をよじって驚きを表現した。

「信じられない。殺され、よみがえることでこそ相手はわれわれの友となるのに」

あなたの星ではね、とスミカ氏は内心付け加え、ひと言念を押すことにした。

「忘れないでいただきたいのですが、そうした自星系のマナーを星の外ではおさえ、みんなでひとつのマナーを守ることで、無駄な諍いを防ごうというのが統一宇宙マナーの目的です。皆さんは、宇宙全土に支部を持つZESTという大きな会社の社員となるわけですが、ZESTは統一マナーを採用しています。皆さんの中には、今出たのと同じ意見の方もいるでしょう。しかしその考え方はあらためていただかなくてはなりません。ZEST社員として働くならば。よろしいですか?」

やや間があった後、ハイヴァ星人は「わかりました」と言ってひとまず着席した。

今さらこんな質問がこようとは、どうやってZESTの入社試験を突破したのだろう。面接の様子を見てみたいものだとスミカ氏は思った。ZESTはあらゆる星系から人材を採用しているから、面接で何か粗相があったくらいでは評価がそう落ちることはないのかもしれない。

スミカ氏は次の話題に移った。

「前半の最後は、亜空間ゲートを使用したとき、どういった姿勢で先方に現れるのが正しいかについてお話します」

亜空間ゲートは、亜空間航行エンジンの技術を応用して作られたワープ装置で、維持コストは高いが、ZESTの取引先となるような企業ならたいてい設置している。亜空間干渉装置が取り囲む台に乗って人や物を転送するのだが、ここではそのときの姿勢について問うているわけだ。このマナーを使う場面は多いだろう。研修生たちも、心なしか興味を惹かれた様子だ。スミカ氏は話を続ける。

「先方へ出現したとき、第一印象がもっとも良い姿勢が統一宇宙マナーでは定められています。どうでしょう、知っているひとは?」

尋ねてみたが、今回は粘ってみても誰も手が上がらなかった。上座下座にくらべれば、たしかにマイナーな作法だから仕方がない。

「では、説明しましょう。ここで重要になってくるのは目線の高さです。出現したとき目線の高さが相手より上にあると、威圧感を与えてしまい印象がよくありません。ですので基本的に、床にうつぶせになった状態で先方に出現するのが正式なマナーになります」

ざわめいた教室を静かにさせてから、スミカ氏は言葉を継いだ。

「ただし、そのままでは何らかのアクシデントを連想させ、先方を不安がらせることにもなりかねないので、顔はあげて笑顔をつくっておいてください。サムズアップもしているとなおいいです」

さらにざわつく教室。再度それを静かにさせてから、スミカ氏はにっこりと笑って言った。

「それじゃ、実践してみましょうか。まずは私がお手本を見せますから、よく見ていてください」

スミカ氏は、用意してきていたマットレスを床に広げ、そこにうつ伏せになった。そして研修生たちのほうに顔を上げ、とても素敵な笑顔でにっこりと笑い、親指を立ててみせた。自分が、統一宇宙マナーに照らして完璧な姿勢をとっていることに、スミカ氏は底知れぬよろこびを感じていた。笑顔を向けられた研修生たちは、各自の表情筋が許す限りの引きつった表情を浮かべている。

スミカ氏は起き上がると、期待をこめて研修生たちを見まわした。いまの美しいポーズを見て、やってみたくなった者がいないはずがない。

「さて、それでは何名かに実践していただこうと思います。どなたかやりたい方は?」

今度も、ひとつも手は上がらなかった。それがスミカ氏には不思議で仕方がない。まあ、恥ずかしがっているのだろうと思い、こちらから指名してやることにした。

「こういうとき、積極的に参加するのもマナーのひとつでなんですが……。まあいいでしょう、私の方から指名させていただきます。まずは、そう、ヴェスト星の――」

「絶対に拒否ダ!」

当てられかけたヴェスト星人は憤然と立ち上がった。宇宙共通語にまだ不慣れなようで、時折訛りが入っている。

「床にはいつくばるだなんテ、ほとんどの星では服従を意味するポーズじゃないか、馬鹿にすルんじゃない! 滑稽なだけじゃないカ!」

外観は地球人に近いが、青い血液が流れるヴェスト星人は、怒りで真っ青になっている。スミカ氏は、またここでトラブルか、と思った。どこの研修でも、このポーズを見ると受講生の中に必ず怒り出す輩がいるのだ。

「こんな悪ふざけが統一宇宙マナーだっテ? まったく無意味ダ、覚える必要などなイ!」

なあそうだろう、と言わんばかりにヴェスト星人は同期の面々を見まわした。

「知ってるんだゾ! 統一宇宙マナーが決まるまで山ほどロビー活動があって、出来上がったマナーは珍妙なものばかりになっちまったってナ! このマナーだっておおかた、どこかの金持ちのチビが見下ろされたくなくて作ったマナーなんだろうヨ!」

研修室の隅で、小柄なオールト星人がさらに小さくなったのは、心当たりがあるからだろうか。

スミカ氏にとって、統一宇宙マナーの成立経緯批判は的外れもいいところだった。なるほど、成立過程には問題があったかもしれない。しかし、結果的には美しい作法の数々が生み出されたのであり、それがいまは一般に浸透しているのだ。重要なのは、いま実際に世界を思いやりで啓蒙しようとしているのが統一宇宙マナーということではないだろうか?

スミカ氏はマナー成立の経緯ついては何もコメントせず、その要不要について的を絞り応じた。

「必要ならありますとも。統一宇宙マナーがどうして大事か、皆さんに体験していただきましょう」

ベテランのスミカ氏には、こうしたときの秘策があった。

「それでは、皆さん。席から立ちあがって、椅子の横に立ってください」

研修生たちは、ひとまず言われるまま立ち上がる。すると、隣り合った者どうしがそれぞれ右と左へ立とうとして、ぶつかりそうになる光景があちこちで見られた。それを見て、スミカ氏は余裕の笑みを浮かべる。

「おわかりでしょうか? 統一宇宙マナーはこうした場合、必ず椅子の右に立つように指示しています。統一宇宙マナーの成立前は、皆がバラバラに立ち上がるので、よけいな混乱を生んだものです。皆さんが同じマナーを習得していれば、今のような混乱は起きません。これだけでも、統一宇宙マナーには意味があると思いませんか?」

スミカ氏の言葉に、研修生たちは一本取られたことを認めざるを得なかった。ヴェスト星人もまさに隣とぶつかった組なので、すぐに言い返すことができないようだ。スミカ氏は、教室に流れる降伏の気配を感じ取って満足した。

「では、あらためて亜空間ゲートにおけるマナーを実践していただきましょうか」

休憩時間となり、軽食を摂ったスミカ氏は専用の控室から窓の外に広がる宇宙を眺めていた。

研修生たちは、今ごろエスニック・ルームでストレス発散に励んでいることだろう。外星系では満たせない欲求はどうしても存在するため、恒星間企業はそれらを満たせるスペースを用意するのが一般的だ。ゴロゴロ星人の爪とぎ、ラーフ星人の蜜吸い、その他諸々――。ZESTのエスニック・ルームが対応する星系のラインナップは他企業の追随を許さない。そんな待遇の良さがあるから、わざわざ外星系から、外骨格や防護服をまとってまでやってくる者がいるわけだ。

輸送網を銀河レベルで所持するZESTは、業界シェア1位を誇る超大手配送会社だ。初任給は信じられないような高給だし、福利厚生も最高。先ほどのヴェスト星人のような例外を除いて、ほとんどの研修生は、せっかく手に入れた幸運の切符を手放す危険は犯さないだろう。つまり、マナーにそれほどの関心は無いが、とにかく講師の言う通りにしてこの1日を乗り切り、協会から発行される修了証が手に入ればいい。そう思っているにちがいない。

不幸なことだ、とスミカ氏は思う。マナーをひとつ実践するごとに、自分の輝きが増すのが判るあの感覚! あの高揚を知らないだなんて。

ドアホンが鳴り、エアロックの脇にあるモニタに外廊下の映像が映った。今回の依頼主である、ZEST人事部のミネバ星人が立っている。もちろんスミカ氏は、うつ伏せになって親指を立てつつ笑顔を見せて彼を出迎えた。ミネバ星人は彼女よりも背が低かったためだ。完璧な出迎えにあって、ミネバ星人も嬉しそうにしている。単眼の目じりが下がっていた。ZESTの人事部ともなると、統一宇宙マナーについても造形が深いのである。

「いやあ、ご苦労様でした。映像で見ていましたが、ひとり活きのいいのがいて失礼しましたな」

おそらくヴェスト星人のことだろう。

「いいえ、ああいった方を導くことこそマナー講師の本懐ですから」

もう何度もお世話になっている相手だが、スミカ氏はそれでも礼儀を忘れなかった。スミカ氏の返事で、ミネバ星人はほっとした表情になった。

「さすが1級講師の方は頼もしいですな。我が社は宇宙と同じく常に拡大しておりますから、多少問題があっても優秀な人材ならば一も二もなく採用してしまうんで……。だからこそ、今回のような研修が必要になるわけです。助かってますよ、本当に」

たった1日の研修では足りませんよ、と言いかけてやめる。

思えば研修生も哀れな存在だった。この研修を受けたことで、もう一通り宇宙マナーについては分かった者に分類されてしまうのだから。後半は、彼らのためにもっと気合いを入れてかからねばなるまい。

「社員が何かトラブルに巻き込まれても、統一宇宙マナーを遵守してさえいれば協会が力になってくれますからな。実に心強い。我が社も順調に業績を伸ばしていますが、マナー協会さんの拡大も目を瞠るものがありますなあ。頭が下がります」

デント・レイギ氏によるマナー協会の勢力拡大は、宇宙財界七不思議のひとつだった。大型投資家を次々と味方につけるその手腕に、いったいどんな魔法を使ったのかと不審がる者は多い。スミカ氏は、ひとえに会長の人徳だと思っているが。

と、ミネバ星人が気になることを言い出した。

「そういえばさっきニュースでやっていましたよ。例の組織が、御社の事務所に押し入って捕まったそうで。あれは何ていうんでしたか、温野菜だか何だか……」

「もしかして、「永遠の青二才」のことですか?」

当たりをつけて助け船を出すと、相手はそれそれと頷いた。

「何か盗もうとしていたそうですが。いったい何が不満なんでしょうなあ。習慣がもとで小競り合いが起こるより、皆で同じルールを守ったほうがよほど便利だと思うんですがねえ」

「永遠の青二才」は、反統一宇宙マナー協会を標榜する組織で、協会にとっては長年迷惑な存在だった。それにしても泥棒とは。スミカ氏は少し意外に思った。これまでは、ただ統一宇宙マナーのネガティブキャンペーンを張るくらいだったのに、どうしたのだろう。穏健派と過激派に分裂でもしたのだろうか?

「会長さんがコメントを発表していましたよ。いや、いつ見ても立派な押し出しで……。特級の方というのは、皆さんああなんですか?」

スミカ氏は少し驚いた。マナー講師に特級があることは、あまり知られていないのである。レイギ氏も、肩書に付けたりはしていない。よく探さないと見つからない特級受験申込のサイトは、いつも準備中となっている。特級は、試験を受けて合格するのではなくて推薦・認定されるものではないかという噂もある。おそらく1級講師がひそかに拝命しているのだろうと考えられているが、定かではなかった。

「特級のこと、よくご存じですね」

「企業の人事をやっていれば、自然と耳に入るんですよ。シイさんは、特級資格者の方に会ったことがありますか?」

「いいえ、残念ながら。会長のレイギ氏を遠くから見たことがあるくらいで……。そもそも特級の方は特別な任務に就いていて、私たちの前に姿を見せることはないんです」

特級資格者についての情報は、宇宙全土にネットが行き渡った今でも異常なほど無く、その存在が疑われるほどだ。しかし、特級という響きには、あらゆるマナー講師の心をくすぐるものがあった。一度でいいから直に特級講師に会ってみたい。どれだけ完璧な角度で挨拶をし、どれだけ完璧な気配りを見せるのだろう。スミカはその美しさを思ってため息を吐いた。

自分もいつか特級にふさわしいマナー講師になりたい。スミカ氏はやる気が満ちてくるのを感じた。研修生たちにとっては不幸なことに。

スミカ氏は、マナー研修は後半戦に、前半戦以上の気持ちで臨んだ。短い時間だが、ベストを尽くし、彼らを一人前のビジネスパーソン、統一宇宙マナーの実践者に教育するのだ。

ビジネスパーソンがよく出会うだろうシーンを取り上げ、場面ごとの心得をスミカは伝授していく。

たとえば、握手の仕方について。握手する力が弱いと、無気力と見なされてしまう。スミカ氏は、自分の手を研修生たちに握らせて力加減を事細かに指導した。

「うーん、弱いですね。もう少し強く握ってもらわないと、無気力と見なされますよ」

軟体を外骨格に詰め込んだ格好のミラスド星人は憤慨した。

「相手の手を握りつぶさないために弱く調整されてるんだよ! リミッターを解除しろっていうのか? それじゃ母星まで戻らないといけない、勘弁してくれ!」

相手の訴えに、スミカ氏は耳を貸さなかった。マナーというのは、どんなに自分が辛くても守るべきものだと教えるために。こちらにどんな都合があろうと、相手にとってマナー違反はマナー違反なのだから。

次は、帰っていく客を見送るときのマナーについてだ。宇宙港の搭乗口で別れて終わり、というわけにはいかない。

「お客様の見送りは、お客様の乗った宇宙船が見えなくなるまで、です」

名残を惜しむ、という型を通して、この出会いが重要なものであったことを知らしめるためだ。だから、相手の宇宙シャトルを見送れる位置に陣取り、船が亜空間ワープ可能なエリアに出るまで、時には何時間でも見守っていなくてはならない。伝説のZEST社員ビーダッシュ・コールマンの逸話は有名だ。顧客の便が故障か何かでなかなか出発しなかったため、翌日代わりの便が出るまでずっと宇宙港の同じベンチに居残っていたという。この話は美談として、協会で語り継がれることだろう。

「それは、意味があるんですか?」

唯心論的な世界観を持つマスマテイク星人は思わず尋ねていた。相手からこちらが見えていないなら、相手にとって自分は存在しない。存在していないのに相手を見送って何の意味がある?

「気持ちの問題です。ほんとうに相手に感謝していたら、そんな質問は出てこないはずですよ」

スミカ氏は、彼の哲学的疑問をばっさりと断ち切った。

「マナーというのは、相手のことを思ってどれだけ時間を使うことができるか、にかかっているんですよ。ビーダッシュ・コールマンさんのようなトップ営業になりたければ、実践してください」

スミカ氏の言葉で、マスマテイク星人は深遠な哲学的対話に沈んで行ってしまい、翌日清掃員が起こすまでずっと座りっぱなしだった。

研修生たちにとって、異常としか思えないマナーをこともなげにやれと言うスミカ氏は、もはや講師でなくなりつつあった。端的に言えば、敵とみなし始めたのだ。彼らのストレス値はほぼ限界に達していた。どんなに正しくても上から押し付けられるマナーというのは腹立たしいし、それが明らかに狂ったマナーであればなおさらだ。

攻撃性の高い種族は、スミカ氏をどうやって殺したら最高かを考え始めた。

上座下座の件で恥をかかされたネクトール星人は、その怪力でスミカ氏を握りつぶした。

内緒話を邪魔されたミシマ星人は、攻性音波でスミカ氏の脳みそをかき回す妄想にふけっている。

ヴェスト星人は言わずもがな、故郷の星にある吸血ミミズの巣穴にスミカ氏を放り込んでいる。

あとの大半は、とにかくこの後半戦を乗り切れば解放されるのだという希望にすがって、何とか耐え抜こうと思っていた。

そんな中で一人、ちがう衝動とたたかっている者がいた。ハイヴァ星人である。

彼らはもてなし好きのいい連中なのだが、もてなしが相手を殺すことにつながってしまうので、外星系に出るときはさまざまな対策を講じるのが常だ。鎮静剤を大量に持ち、さらに衝動を抑えるための小動物も連れていく。しかし、いまの彼は鎮静剤を飲んでもいないし、休憩時間に小動物を殺してもいなかった。太陽系の食事が口に合わず、休憩時間はずっとトイレにこもっていたからだ。普通なら、一日くらいそれらの行為をサボっても問題ない。しかし彼自身も驚いたことに「もてなしたい!」という衝動が抑えきれないでいる。彼自身は気付いていないが、マナー、すなわち人をもてなす作法について一日中と聞かされたせいで、暗示療法で封じた彼らのもてなし好きマインドが頭をもたげてしまったのである。その身が小刻みに震えているのは、悪い兆候だった。

「オ…」

唸り声に、右隣のベッド星人が異変を察知して飛びのいた。

「オ…オ…」

さらなる唸りに、左隣のイニャコ星人も異変を察知して飛びのいた。そしてハイヴァ星人は咆哮を上げる。

「オモテナシィィィーーーーーーーーーーーーーッ!!!!」

座席から飛び上がったハイヴァ星人は、机に飛び乗って咆哮をあげた。

一瞬の沈黙が訪れ、それから教室は恐慌状態となった。

研修生たちは慌てて出口に殺到したが、それを見たハイヴァ星人がひと跳びで出口の前に陣取ったため、教室の出口を背に立つハイヴァ星人と、彼と半円状に距離をとって対峙する研修生たちという構図にになった。もちろんスミカ氏もその中にまじっているが、集団の矢面には立っていない。

ハイヴァ星人は明らかに獲物を物色している様子だ。ネクトール星人やヴェスト星人の威嚇がいまのところ効いているようだが、いつまでもつかは分からない。

研修生たちもハイヴァ星人の殺人に二種類あることは知っているが、いま彼がどちらの衝動に駆られているのか、判別する手段がなかった。対面しているせいで、背中の発光器官が見えないのだ。緑だったら殺されても再生できるが、もし赤だったら――。それ以前に、あの鋭い前脚の鉤爪が自分の腹に突き刺さるだけでも勘弁願いたい。

ヴェスト星人は、隣にいたスミカ氏を小声で詰った。

「お、おい、あんタ! 何とかしろよ、先生だろ!? このままじゃ誰かが殺されちまウ」

攻撃性が高い種族と言っても、ZESTに来るような者は本気の殺し合いなど経験していない。威嚇のポーズはしているものの、彼は心底怯えていた。

あんた呼ばわりされたスミカ氏は、眉をひそめて不快を示した。

「彼は薬が切れただけです。おそらく決められた時間に飲んでいなかったのでしょう。ひとり殺せば落ち着きますよ。警備ドローンも向かっているでしょうし」

「ひとり殺せばッて、あんた、他人事みたいに……! あれだけ言っていタ、他人への思いやりはどうしたんダ!」

スミカ氏は、心底軽蔑した顔でヴェスト星人を見返した。

「統一宇宙マナーにおいて、緊急時は自分の身を守ることを第一優先にすることと明記されています。私たちは、自己犠牲讃美につながるようなやり方を推奨しません」

見損なうな、といった調子で宣うスミカ氏に、ヴェスト星人は思い切り見損なった視線を浴びせた。

「そうか……そうかヨ……」

そのとき、ヴェスト星人の心理にどのような変化があったのか、われわれは知るすべもない。ただ、事実だけを述べれば、彼は必要以上に大きな声でこう言った。

「おい、先生が言うには、こいつはひとり殺せば落ち着くらしいぞ」

その言葉が、緊迫した状況に一種異様な空気をもたらした。スミカ氏はそんなことに気付かず、ハイヴァ星人の標的にならないよう大柄な研修生の背後に回ろうとしている。ところが、誰かに押され、引っ張られ、よろめいたところにまた誰かがぶつかって、気が付くと彼女はハイヴァ星人の目の前に押し出されていた。その鋭い爪が向かってくるのを見たところで、彼女の意識は途切れた――。

スミカ氏が目覚めたのは、ZEST太陽系支社の中にある医務室ベッドの上だった。事が公になるのをおそれたZESTは、彼女を外部の病院には運ばなかったのである。

スミカ氏は、ベッドの脇に誰かがいることに気付いた。

「気が付いたかね」

聞き覚えのある声だった。深みのあるバリトン。まさか!

「あなたは……」

スミカ氏は慌てて身を起こした。顔を見ると、やはり。統一宇宙マナー協会会長のデント・レイギ氏がそこにいた。映像で何度も見た、決して絶やされることのない人好きのする笑みが、今目の前にある。スミカ氏は信じられなかった。多忙をきわめ、アポイントは1年先まで埋まっているという局長が、何故こんなところにいるのだろう。

「ハイヴァ星人に殺してもらってよみがえると、細胞がいくらか若返って肌もつるつるになるそうだが、具合はどうかな?」

言われるがままスミカ氏は顔に手を触れてみる。たしかに、いくらかすべすべしているような……。そう伝えると、局長はにっこりして言った。

「それは何より。たいへんな目に遭ったからね、ひとつでも喜ばしいことがあったなら救いだ。君を襲ったハイヴァ星人は、その後取り押さえられて、その場で内定を取り消されたよ」

水を飲むといい、と言ってレイギ氏は立ち上がり、給水器からコップに水を注いでスミカ氏に手渡した。その所作は何と美しかったことだろう。スミカ氏は、特級講師の立ち居振る舞いを目の当たりにした感動で泣きそうだった。レイギ氏によけいな心配をかけまいという配慮だけでそれを押しとどめている。

「君の冷静な行動は、実に素晴らしかったよ。あの状況で冷静さを失わず、よくマナーを貫いたね。ハイヴァ星人の発光器官が緑だったことに、君は気付いていたんだろう」

スミカ氏は頷いた。

「はい。あの部屋の床はよく磨かれていましたから」

ハイヴァ星人の発光器官を正面から確認することはできないが、スミカ氏は床にぼんやりと照り返す発光器官の緑に気が付いた。だからこそ、「1人殺せば落ち着く」と断言したのだ。それならそうと、研修生たちに教えてやってもよかったのではないか? われわれは、何故スミカ氏がそうしなかったか知っている。単純な話だ。彼女はマナーに無関心な研修生たちにお灸を据えてやろうと思ったのである。結果としては、見事に反撃されたわけだが。

「誰が君を突き飛ばしたか、知りたいかね? 監視カメラの映像から判明している。まあわざとではないと言い張るだろうが……。ハイヴァ星の彼もそうだが、君には彼らを訴えることもできるよ」

「いいえ、結構です」

スミカ氏は首を横に振った。スミカ氏は、マナーを重んじない輩と判断した時点で、彼らに一切の期待をしていなかった。対等な相手として認めていなかったと言ってもいい。だから、子どもの悪戯を大人が許すように許した。優しさ、ではない。無関心である。

そう言うだろうと思っていた、という風にレイギ氏は頷いた。

「うん、わかった。そして君が、われわれが求めている人材だということもはっきりしたよ」

そう言って、レイギ氏は鞄から瀟洒な装飾が施された小箱を取り出した。宝石でも入っていそうな――。開けてみると、見たことのない形状のバッジが入っていた。しかし彫られている銘には見覚えがある。「思いやりは宇宙を支える」。

「ここに、君を特級マナー講師として認定しようと思う」

「なんですって!?」

スミカ氏は耳を疑った。特級!? 試験も受けていないのに? 受験申込サイトはずっと準備中で、申し込んだ覚えは無い。どうして急に特級の話が出てくるのだろう。スミカ氏の顔に浮かんだ疑問符を認め、レイギ氏は慣れた口調で説明した。

「特級の試験というのは、特に行なっていないんだよ。特級資格者にはある非常な重要な任務が与えられるからね。われわれが選んだ人物に、個別で声をかけているんだ。まずはこれに目を通してもらって、納得したら署名を頼むよ」

スミカ氏の端末に転送されてきたのは、特級資格受領の承諾書だった。驚いたことに、サイズが1ギガバイトを超えている。要約アプリにかけようとすると、端末をオフラインにしてから起動するよう求められた。首を傾げつつも言われた通りにする。要約した結果は、つまるところ厳重な守秘義務への同意を求めるものだった。特級になるには署名しなければならないのだから、浮かんだ疑問は放り捨て、スミカはさらさらと電子署名をして返送した。局長はそれを確認し、「結構」と頷いた。

「さて、それでは特級講師の職務内容について説明しよう。まず、特級講師がマナーを教える相手は、生物ではない」

生物ではない? スミカ氏は戸惑った。生物以外に、誰がマナーを必要とするというのだ。

スミカ氏の反応を満足げに見つめながら、レイギ氏は言葉を続けた。

「話が飛ぶようだが――たとえばこの太陽系について考えてみよう。こうした、銀河のブラックホールから適度な距離を保ったハビタブルな系ができる奇跡について、考えたことはあるかね?」

広大な銀河団、銀河群が抱える惑星の数にくらべれば、居住可能な惑星は数えるほどしかない。その事実に思いを馳せたことのない知的生命体はいないだろう。スミカ氏が頷くと、

「では、それが実は偶然の奇跡ではないと言ったらどう思うかね。 新しい生命誕生の可能性を言祝ぎ、星々が、その礼節に乗っ取って協働した結果だと言ったら?」

どうかしている、スミカ氏は思った。宇宙意思とか、そんな類のたわ言ではないか。

まじまじと、冗談はやめてくれという思いをこめて、スミカ氏は上司の顔を見つめた。ちょっとしたジョークだ、という種明かしを求めて。しかし、局長の態度を見ていると次第にわかってきた。彼は冗談を言っているわけではないと。

「われわれ統一宇宙マナー協会は、長年この事実を追い求め、今や巨きな者たち――われわれは彼らをそう呼んでいる――と交信できる段階まで達した。特級講師は彼らとの交渉役なんだよ。統一宇宙マナーを受け入れてもらうためのね」

自分たちが到達した高みについて語るレイギ氏は高揚し、饒舌になっていた。マナー協会が急激な成長を見せたのも、大口投資家たちにこの秘密を分け与えたからだという。

「統一宇宙マナーはすべてのマナーに優先されなくてはならない――。それがたとえ宇宙の原理であってもね。われわれは彼らを啓蒙してあげるつもりだよ。信じられない光景を君は目にすることになるぞ! 星々と話すことができるんだ、あれは素晴らしい体験だよ!」

レイギ氏は、呆然としているスミカ氏に特級バッジを差し出した。

「さあ、とりたまえ。これから忙しくなるぞ。我々は、きかんぼうの銀河や反抗期の宇宙卵を教育しなくてはならないのだからね」

まったく話についていけないでいるスミカ氏だったが、話を聞いているうちに、ふつふつとわき上がるものがあった。それは好奇心であり、功名心であり、やりがいある仕事を前にした者の闘志でもあった。

ふと触れた肌のみずみずしさも、自分の門出を祝不してくれている気がした。

さて――。ここにわれわれの監視は実を結んだ。ついに、特級マナー講師の任務内容を掴んだのだ。推測の裏付けが取れた。もう、彼らをただ監視している段階は終わりだ。統一宇宙マナー協会は、本来生物が参入すべきでない領域に足を踏み込もうとしている。いや、すでに踏み込んでいる。彼らを放っておけば、自分たちの理屈を絶対正義として、私欲にまみれた宇宙を作り出そうとするにちがいない。それを見過ごすわけにはいかない。

デント・レイギの言ったことは事実だ。宇宙には、たしかに生まれてくる生命へのリスペクトが存在する。そのために恒星が声をかけ、惑星が席を譲り、星間物質が荷物を肩代わりする。そうした営みがいまの宇宙を作り出した。それは神聖不可侵なものだ。

レイギが何をやろうとしているかは、先日逮捕された仲間たちが、捕まる前に転送してくれた資料で判明している。数億光年にわたって銀河が存在しないボイド地帯に、星を産み出させようというのだ。その星は、統一宇宙マナー協会が宇宙を制した何よりの証となる。ぞっとする話だが、その星はマナー講師のバッジの形にするつもりらしい。

われわれは――反統一宇宙マナー組織「永遠の青二才」は、彼らを否定する。マナーというのは実に陰険な権力形態だ。マナーだと言われれば誰も逆らうことはできない。そのことに無自覚な者がマナーを振りかざす。振りかざしたマナーが宇宙に振り下ろされる前に、われわれは統一宇宙マナー協会をせん滅する。

巨きな者たち――ここではそう呼ぼう――からのSOSでわれわれは活動してきた。なにぶん質量の大きい者たちなので彼らのメッセージは漠然としており、誰が宇宙の原理に干渉しているのかはっきりしないのには困ったが、ようやく犯人を突き止められた。

さあ、準備に取り掛かるとしよう。まずは、スミカとレイギのいる病室から人を遠ざけなくてはならない。われわれの通報によって、巨きな者たちの狙撃銃――ガンマ線バーストによる超超距離の精密射撃――の照準が、あの病室に向けられているだろうから。

文字数:18007