これで満足か?秩序世界を破壊する、それがお前の望みなのか? 我々は必要だった、だからこそ我々は生まれた。 秩序無くして人は生きていけん、たとえそれが偽りであってもだ。 生き抜くが良いレイブン我らとお前どちらが果たして正しかったのか、お前にはそれを知る権利と義務がある。 (『アーマードコア』最終ミッション”レイブンズ・ネスト” レイブンズ・ネストの台詞)

本論こうのターゲット

本論こうは、中学生1年生をターゲットとする。

何故か?

中学1年生は、”英語””漢文””コンピューター言語”と様々な言語を初めて習うからであり、

初めて踏み出す言語への可能性に、思いをはせて欲しいと願うからだ。

本こうのがい要 物語=遺伝子

論こうを進める前に、まず「ほん訳」と「先取りのひょうせつ」それぞれの説明をまとめる。

最初に、ほん訳から

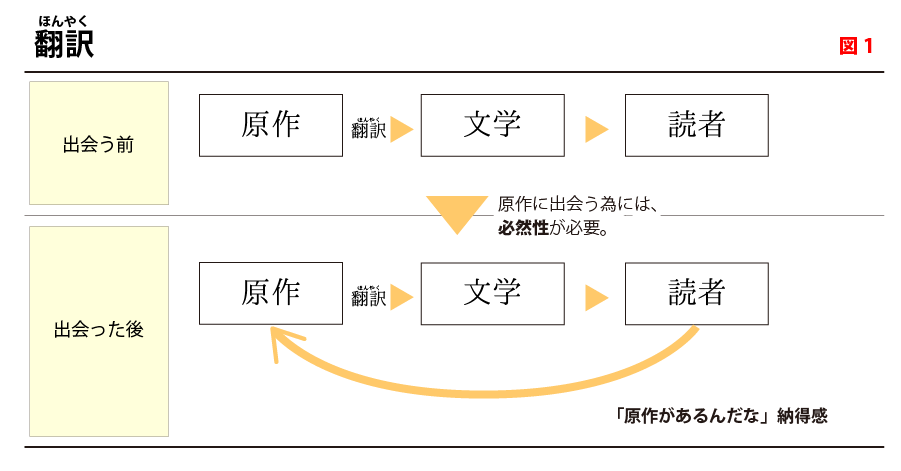

<ほん訳>図1参照

ほん訳とは、原作の文章内容を他の言語に移しかえることであり、

読者は、原作がある事を必ず意識した状態で、ほん訳された文学にふれる事になる。

つまり、原作と読者の関係は必然性であると言える。

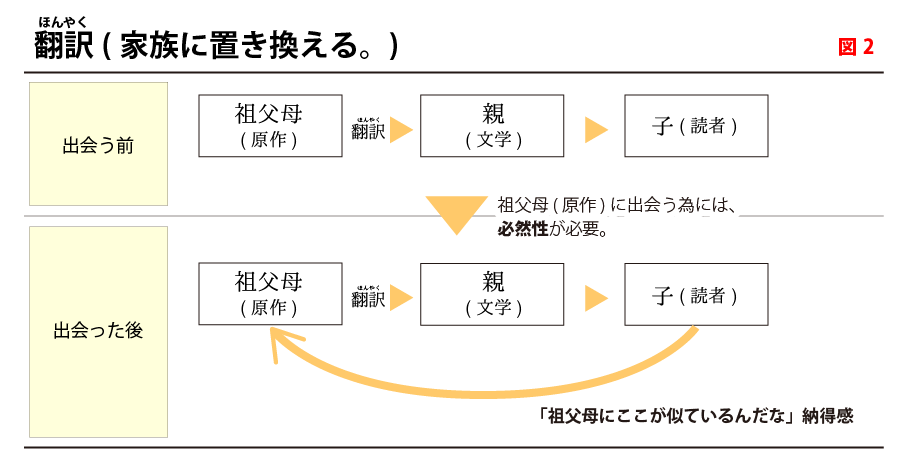

説明に当事者性を出すため、誰しもが関連している家族をキーに、置きかえを試む。

<ほん訳>図2参照

時系列から見て、原作→文学→読者の順に新しくなる、原作が一番古く、読者が一番新しい。

であれば、一番古い原作は祖父母となり、文学は親であり、読者は子の関係である。

そして、子には祖父母の存在を感じる必然性がある。

次に、先取りのひょうせつについての説明に移る。

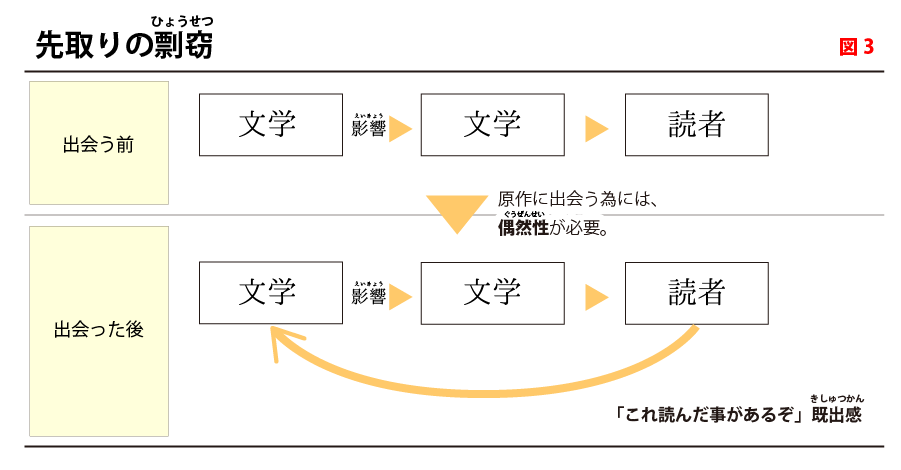

<先取りのひょうせつ>図3参照

先取りのひょうせつとは、ある文学からえいきょうを受けた文学があり、その文学を読んだ後、

オリジナルに触れた時、読者はオリジナルを知らないため、盗作では?と感じる現象を指す。

つまり、オリジナルの文学と読者の関係はぐう然性であると言える。

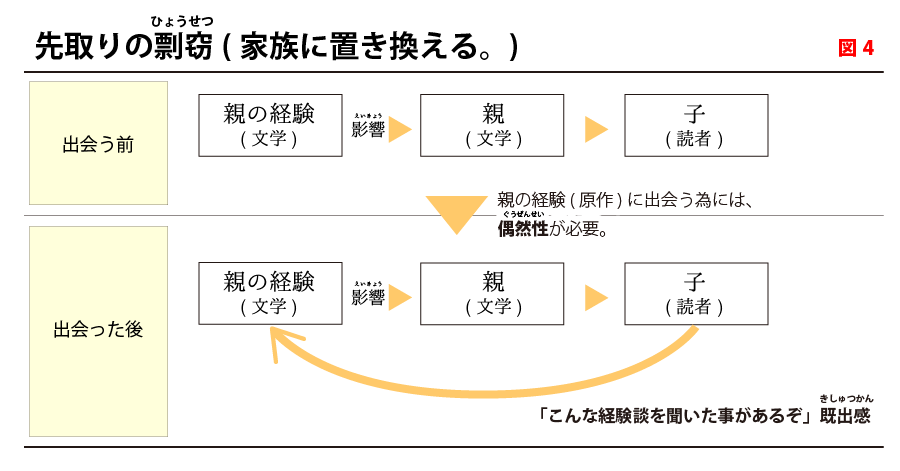

先程のほん訳と同様に、家族関係に置きかえる。

<先取りのひょうせつ>図4参照

読者は子であるなら、えいきょうを受けた文学は親であり、えいきょうを与えた文学は親の経験と言える。

親にえいきょうをあたえた経験は、恋愛経験かも知れない、運動の経験かも知れない、様々な経験の事を指す。

子は親の経験から学んだ姿を見る事は出来るが、その経験の背景を知るには何かしらのきっかけを必要とする、つまりぐう然性がある。

コンセプト 文学は”ほん訳”と”先取りのひょうせつ”よって進化する。

文学がほん訳される事は、文字情報をけい承する事であり、

家族が、ゲノム(遺伝情報の総体)を次世代にけい承する営みと同様と言える。

さらに、ほん訳が情報のけい承とするならば、先取りのひょうせつは何に当たるのだろうか?

その答えを導くための興味深い文章があるので、引用しよう。

私たちのゲノムというのは、単独の「自己」として進化しているだけではなく、ウイルスのような外部からの侵入者も取り入れ、あるいはゲノムの寄生者みたいなものも積極的に利用して、進化しているということです。 (中略) これはそれまでに存在する情報をきちんと蓄積する「情報の保存」と、そこに新しいものを加えたり、修正するような「情報の変革」、この二つのベクトルが相互に作用することで発展していく現象です。(※1)

先取りのひょうせつは家族関係で置きかえたように、けい承された情報では無く、

親(文学)が外部から受けた経験の情報であり、引用の新しく加えたり、修正するような情報の変革である。

つまり、

ほん訳=必然性=情報の保存

先どりのひょうせつ=偶然性=情報の変革

であり、この二つのベクトルが相互に作用する事で、文学は進化していくのだ。

1298年間のけい承の末、進化に至った浦島太郎。

昔話『浦島太郎』を、文学の進化のサンプルとする。

『浦島太郎』のオリジナルと言われてるのは、『日本書紀』記述の「水江浦嶋子」(※2)で、

話の内容は以下のとおりである。

丹波国餘社郡(現・京都府与謝郡)の住人である浦嶋子は舟に乗って釣りに出たが、捕らえたのは大亀だった。するとこの大亀はたちまち女人に化け、浦嶋子は女人亀に感じるところあってこれを妻としてしまう。そして二人は海中に入って蓬莱山(とこよのくに)へ赴き、遍歴して仙人たちに会ってまわった。(※3)

『日本書紀』が完成したのは720年であり、現在までの1298年もの間、ほん訳され、受けつがれてきている。

それだけでなく、浦島太郎のえいきょうを受けたであろう作品も多い

『童謡・浦島太郎』作詞作曲者不明

『河童・或阿呆の一生』「河童」芥川龍之介

『ONE PIECE』魚人島編「61巻-66巻」尾田栄一郎

『au三太郎』「CM」au

「海の声」 フルver. / 浦島太郎(桐谷健太) 【公式】

浦島太郎は、ほん訳と先取りのひょうせつをによる文学の進化により、

文字情報から、音楽、アニメーションを経て、三次元への情報へと進化してきたのだ。

だが、文学の進化は終わろうとしている。

電子化、退化

ほん訳(情報の保存/必然性)と先取りのひょうせつ(情報の変革/ぐう然性)

の二つのベクトルにて、文学は進化する事は述べた通りだが、何故文学の進化は終わろうとしているのか?

2018年現在、文字情報は電子化のいっとをたどっているのは自明であり、

さらに、電子化された情報に素早くアクセス出来るように、Googleはけん索システムにRankBrainと言う、

人工知能(以下AI)をとうさいした。

AIは、ユーザーの目的の情報を学習予測し、ユーザーの目的に最適化すべく、常に学習を続けている、

裏を返せば、目的に沿わないようなぐう然性の情報は、はい除されるとも言え、

今後、AIの精度は高まり続け、ぐう然性のある情報との出会いは限りなくゼロに近くなるはずだ。

また、電子デバイスにある電子化された情報(iPadで入手したePubデータ等)は、

物理的なばい体の文字情報(紙、木、金属、石の文字)に比べ、けい承されない情報であると言える、

それは電子デバイスはプライベート情報と密接な関係にあるからだ。

当然、個人情報を保護する目的から見ても、電子デバイスの情報は持ち主と共に常にあり、けい承せず失われて行く情報である。

ぐう然性は排除され、けい承される事も無い、そんな電子情報は、

当然相互に作用する事も、発展する事も無い。

AIを扱った映画の終わりのように。

AIの高度化は止める事は出来ないだろう、URLを全て手打ちで検さくしていた時にもどれないように、

とは言え、文学の進化の道はあるのじゃないか?

それは、次世代へと、読み聞かせとして伝え、先取りのひょうせつと出会える、ゲンロンカフェのような

ぐう然性と必然性を持った文学にふれ合える、場が多く生まれる事だ。

そして、文学の進化が、3次元をこえる日を夢見ても良いと思う。

最後に、タイトルに引用したセリフは、

アーマードコア(ロボット対戦ゲーム)の主人公が、敵であるAIを倒した際、AIから伝えられるセリフである。

AIが言っていたように、秩序(必然性のみの世界)を破るのであれば、

AIと人どちらが正しいのか知る権利と義務が、私たちにはあるのだから。

参考

(※1)

講談社 近代親書 中屋敷 均インタビュー

私たちのDNAは、ウイルスで出来ている!? 最新研究が塗り替えた驚きの「生命」イメージ http://gendai.ismedia.jp/articles/-/48214

(※2)

小島憲之、直木考次郎、西宮一民、蔵中進、毛手正守校注・訳『日本書紀』2 新編日本古典文学全集3 小学館、 2006年 p.206

(※3)

「浦島太郎」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』(https://ja.wikipedia.org/wiki/浦島太郎)。2018年7月16日15時(日本時間)現在での最新版を取得。

文字数:2979