梗 概

二人の階段

身重の妻を棄てて家を出た25歳の青年アギノ・ジロは、出産の日、産院の前でウロウロしていた。二階から響くわが子の産声聞くと、対面せずに立ち去る。そばで微笑むのは謎の老紳士(ラストで判明)。

22年後の47歳、飛行機操縦士を目指す息子に会おうと決意するが、直接対面する勇気がない。異なる時空でなら、と初めて時間転送会社のタイムマシンを利用する。だが、航空学校に息子はいない。諦めて帰途のタクシーに乗ると、偶然、息子が運転手をしている。夢を諦めた息子に名乗ることも出来ないまま、到着。父として力みすぎ、「タクシーの運転手でいいのか、これで夢を」と言って分厚い封筒を差し出すが、運転手のプライドを傷つけ、車から放り出される。

父は、それ以降の息子に関わることを辞め、以後、1年後には1年前の息子に、2年後には2年前の息子に、と1年ずつ若くなる息子を見にいく。9年後、56歳の時には、授業参観にそっと交じり、13歳の息子が空に浮かぶクジラの絵を描くのを見たり、63歳の時は、遊園地の飛行機の形をしたアトラクションに乗る7歳の息子の隣に密かにすべり込み、妻に追い払われたり、67歳では、3歳の息子がいつも遊んでいる砂場に飛行機の玩具とパイロットの人形を、前もって宝探しのように埋め、遠くから反応をうかがったり、70歳、自分の死の3日前には、杖をついて例の時間転送会社まで行き、タイムマシン回数券のラスト1枚を使って45年前に跳び、産院の廊下で看護師が抱いている生後3日のわが子をそっと覗き見たりした。

その3日後、アギノ・ジロは部屋で独り、わが赤ん坊の人生を回想しながら永眠する。

時系列順の解説は以上。

この筋を、小説の語り手は「遡行」して語る。

語り手は、物語の冒頭をアギノ・ジロの孤独死から始める(70歳)。そこから、父の実年齢の階段を降るように1年ずつ時系列を遡行して語る。その語られる対象は、生まれて(0歳)から1年ずつ階段を昇るように成長していく息子。67歳で3歳の息子を、63歳で7歳の息子を、57歳で13歳の息子を語る。

二人の人生の階段が交差するのは、48歳の父が初めて22歳の息子を訪ね、タクシーの車内で励ましが空振りする例の場面(実は同じ時空)。到着地で乗客を放り出した息子だが、我に返ると、そこに時間転送会社の看板を見つける(ラストにつながる)。

遡行する語りは、ラスト、父が25歳の青年、子がゼロ歳、誕生の時点へたどり着く。産院の二階から産声が響く中、現れた謎の老紳士は、実は、逆に時間転送で会いに来た70年後の息子。「ここなら会えると思って」星間宇宙飛行士として定年を迎えられた礼を、父に言いに来たのだ。その後ろにはずらっと男の行列。すべて息子の顔だが、後列にいくほど少しずつ若く、各々様々な職業の制服を来ている。息子は人生のその都度父に会いに来ていた。小説冒頭の解釈(末期の心情)が変わって終わる。

文字数:1200

内容に関するアピール

交差する二つの階段がある。

一方の最上段から、後ろ向きに降りていく父がいる。だが、彼の視線は、もう一方の階段の、最下段から昇っていく息子に釘付けである。

それぞれは、孤独である。

交差する踊り場で、二人は対面するが、すれ違っていく。

だが、どんな形であれ、与えられた愛情は、いつか芽を出す。

ただ一度の親子のぶつかり合いが奏功し、ラストでは二つの階段どうしが接続し、円環する。

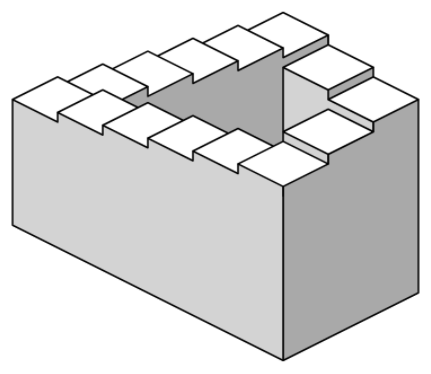

「ペンローズの階段」の円環が数十個現れ、父子は救われる。

発想の種は、

・ロジャー・ペンローズのノーベル物理学賞受賞

・『ブルシットジョブ クソどうでもいい仕事の理論』の著者デヴィッド・グレーバーの急死

・映画「TENET」

「ペンローズの階段」は、上昇しても下降しても円環して元に戻る不可能図形。

交差する二つの階段の端と端が円環したら面白いと思ったのが最初。

小説の語りの力で、時間の矢の向きの可逆性の面白さと、前に立ち向かう勇気とを伝えたい。

文字数:400

二人の階段

ドイツ東部にドレスデンという美しい街がある。

中世風の尖塔をもつ教会や木組みの美しい切妻屋根の家々が建ち並ぶ。旧市街の町並みはまるでおとぎ話に出てきそうだ。だが、この街を訪れた人なら、これらの歴史的な建造物が、実はほとんど戦後に建てられた、新造のものだということを知っているだろう。

1945年2月13日の未明のことだった。アメリカ空軍による焼夷弾はドレスデンの街を数時間のうちに焼き尽くした。それは執拗で徹底的なものだった。ナチスという絶対悪に対するどのような正義感情がアメリカ軍を支配していたのかわからない。ともかく、一夜のうちにヒロシマを越えるとも言われる13万5千人が焼け死んだ。

この大爆撃を生き残った数少ない人間の中に、この街に抑留されていたアメリカ人捕虜たちがいた。

カート・ヴォネガットもその一人だ。

彼は大空襲の間、食肉処理場の地下にあった貯蔵庫の中にいた。翌朝屠殺場から地上に出てきた彼は、そこで目にした光景に生涯囚われることになった。

ところで人間は、身の回りに現実に起こることを、本当にありのままに認識しているといえるのだろうか。

私は、あやしいと思っている。たとえば極端な話をすれば〈夢〉はどうだろう。盲目の小説家ボルヘスは、

「夢を見ているときの人間は過去・現在・未来を同時に見通せる認識に立っている。すなわち〈神〉同然なのだ」

と言った。目覚めて人間に戻ったときに、自分が見た夢として語られるものは、すでに物語化された夢なのである。人間は夢そのものを思い出すことが出来ない。

ゲンロンSF第5期の初回講座は2020年9月24日。

その3日前、身寄りのない73歳の老人が大阪日赤病院に緊急入院した。病院から私の勤める会社に連絡があったのはその2日後の朝だった。

「73歳になる、あなたのお父さんが入院している」という。いやいや、私の父は兵庫で83歳、元気に農作業にいそしんでいるはずだ。と応えると、電話越しの看護師は「おそらく、ご実父の方かと」という。

父が失踪したのは、私が七つのときだ。

それ以来、母の実家で祖母や伯父夫婦や従兄姉たちと賑やかに暮らすことになったのだが、父という存在への憧憬は消えることはなかった。

事の真相を知ったのは、それから十年も経ってからのことだったので、それを母の口から聞かされるまでの幼い十年間は、一緒に住んだ祖母や伯父夫婦や従兄姉たちから「あんたのお父さんはフランスいうとこへ、写真撮影のために出張に出かけてるのや」と信じ込まされていた(おかげで、今でも《出張》という単語に出会うと、そのたびにエッフェル塔が連想される)。祖母や伯父夫婦や従兄姉たちの心優しい〈嘘〉は、微に入り細を穿つ周到なもので、彼らは私が淫猥な現実に触れないよう、幾重にも虚構の堀を張り巡らせた。

この母の実家という家は大阪市内東部の下町にあったが大正時代に建てられた古い木造平屋で、棕櫚の木や無花果、柘榴などが生えた小さな中庭を、細長い廊下が取り囲む間取りになっていた。私は廊下から中庭に張り出した縁側に降りては、空をずっと眺めたものだった。少年ジャンプを膝の上に置き、サッポロポテトバーベQ味をほおばりながら貪り読むのがこの小学生の悦楽だったのである。

飽きた頃に、ふと庭の向こうに建つ工場から流れてくる音に顔を上げる。隣家は韓国人家族が経営する部品工場で、機械の音が「がしゃん、うーん、がしゃん」と、ひっきりなしに庭の向こうから聞こえていた。私は部品工場の屋根の上の空を眺め、いつもこう思っていた。

この空は、父のいる街の空と必ずつながっている。流れる雲は父のいる街からやってきて、今まさに私の頭上を漂っている。今になって振り返れば呆れるほど、その考えに力強く励まされたものだった。

父は結局帰ってはこなかったが、成人してから、実は、一度だけ父を見かけたことがある。

25歳になる少し前のことだ。私は転職のイベントか何かで、大阪梅田にあるスカイビルに出かけた時のことだった。スカイビルは二棟の高層ビルが頂上で繋がっているが、二棟のビルの間は石造りの中庭みたいになっていて、設置された椅子やベンチでサラリーマンや学生がよく休んでいた。中庭を抜け、ビルのエントランスに入ろうとしたとき、脇のベンチに、父が座っていたのだ。

唐突ながら、それはまぎれもなく父だった。

脳裏にある父の若々しい姿に、20年分の老けメイクを施し、顔や身体全体に年相応の贅肉を加えたらおそらくこうなるだろうという想像に、寸分違わないディテールを持った居姿だった。今朝家から出かけた父に偶然街中で遭遇したような、そんなカジュアルさで、私と父は20年ぶりの対面をした。だが、あまりの唐突さに、私は、おおげざに言えば、なにか時空が歪むような、酔っぱらってるかのような、クラクラするような時間感覚に陥ったことを覚えている。私は、その父によく似た男に話しかけることは出来なかったが、彼が歩いていった方向にわざわざ反対側から回り込み(父は停めてあった自転車にまたがった)、首からいつも下げていたオリンパスのクラシックカメラで、すれ違いざまにシャッターを切ったのである。

父らしき人物のほうは、私に気づかず、自転車でキコキコと去っていった。

数日後、その焼き上がった写真を母に見せた。母はしばらく黙った後、ため息をついて、こう言った。

「せやわ、あのひとやわ」

「やっぱりか」

「それにしても、あんたら二人は、いつも一方的なんやな」

「うん?」

「あんた、13歳の頃、玉造の学習塾に通ってたやろ。覚えてるか? 公園の前の」

「うん」

「あの頃、一度だけ、お父さん、あんたを見に行ったんよ。街路樹に隠れて」

なんで知ってるん、という疑問よりも先に湧いてきた感情は、またしても、クラクラするような時間感覚、酩酊感だった。

そりゃ頭では理解できる――今から18年前に家を出ていった父が、その6年後に13歳の私をそっと覗き見していたことを、その12年後、いま25歳の私が知ることになった――というだけのことだ。そして、25歳の私は、12年前、自分が学習塾に通っていた姿を思い出し、塾の前の公園にある街路樹の影から必死に覗き見している父の姿(その姿は18年前のものだ)を脳裏に映像化している。更に、その父の姿の背後に立って、父のことを見ている成人した私がいる。

そんな気分を、以降の人生で何度も反芻することになった。私は、父のことも、その当時の自分のことも抱きしめてやりたい感情に何度もとらわれた。現実というものは、かくも夢のようなものか。しつこいようだが、夢を見ているときの人間は過去・現在・未来を同時に見通せる認識に立っているということだ。現実はかくも、SFである。そして、十年、二十年と心底にこびりつき、いつか物語化されるのを待っている。

「ご自分では、実父だとおっしゃっているんですよ」看護師はそう言った。

話はゲンロンSFの3日前、大阪日赤病院の看護師から受けた電話に戻る。

果たして、私はその翌日病室で、40年ぶりに父と対面とすることになったのである。父は当たり前だが、別人のように、単なる老人に成り果てていた。だが、別人というには、あまりに懐かしい顔と、細長い指をしていた。そして、枯れ枝のような腕をもたげ、人差し指を立てて、「1」という数字を私に見せたのである。余命1年、ということだ。なるほど。その場で、父がステージ4、グリーソンスコア10の末期がんということを知らされた。私はその瞬間、7歳の当時の、部品工場の屋根の上の空に引き戻された。

この日、私はゲンロンSFの第一回の課題小説を考え始めた。

カート・ヴォネガットは戦後、小説家になったが、デビューしても十年近く売れない時代が続いた。それでもあのドレスデンでの体験を小説に描くことはしなかった。彼は体験について問われても「覚えていない」と繰り返すばかりだった。それほどに「個人の理性と感情では計ることのできない巨大な出来事(伊藤典夫氏)」だったということだ。

しかし、ヴォネガットは24年の試行錯誤の後、ついに全く新しい手法に辿り着く。

主人公ビリー・ピルグリムは、けいれん的時間航行者。身体のけいれんをきっかけとして、自分の意思とは関係なく、人生の様々な時代へとタイムスリップしてしまう。現実と非現実、現在・過去・未来をドタバタと駆け巡る最中、ついにドレスデンでのあの夜に遭遇する。読者はビリーと共に、現在・過去・未来、あるいは宇宙的視野の元、極限まで醒めきった目で、あの一夜を追体験する。

『スローターハウス5」である。

現実の認識に出来るだけ近づけるのに、この手法しかなかったのだろう。でも、私にはなんとなく理解できる。

私のゲンロンSF5期、第一回の小説は、以上のような経緯から試みられた、ファザコンSFである。それに、純然たる私小説の側面を持ってしまっている(それも、私が小説書きとして、読書家として、忌み嫌ってきた私小説である)。自嘲気味にいえば、私小説SF、とでも言えようか。

その小説は、ちょっと気取った詩のような出だしで、こんな風に始まる。

二本の階段が中央辺りで「X」の形に交わり、交差点では踊り場がある。

そんな二つの階段の一方の最上段から父が降りていく。

降りながらも、視線はもう一方の階段の最下段にいる息子に釘付けである。

息子は知らずに、自分の階段を上がっていく。

二人は孤独である。

交差点である踊り場で、子を棄てた父は、父に棄てられた子に同一の時空で出会い、父であることに直面する。

父は勇気を出すがうまくはいかないものである。二人はまた、それぞれの階段を歩き、離れていく。

だが、父の勇気が奏功し、二つの階段が次々と接続し、円環する。

父子は救われるのだろうか。

そんな物語。

不器用な父子に幸あれ。ピース。

薄暗い部屋には、左下部に大きなベッド。モスグリーンのシーツ。サイドテーブルには小さい紙片が散らばっている。

部屋に横たわっている白ひげの老人は枯れ枝のような手をだらしなく垂らし、もう片方の手で額を抑え、黄色みがかった眼球で中空を凝視しているものの、その焦点は天井を突き抜け、もっと先のどこかに結ばれているようである。70歳のアギノ・ジロが、死を迎える寸前である。

この老人は、かつては恰幅のよい堂々とした体躯の持ち主だったが、この写真の時点ではすでに痩せこけている。それは、あるいは、老齢のせいか、あるいは、ある男のために自分の一生を使い尽くしてしまったせいだろう。

ベッドの奥に映っている壁、その一面に貼られた、おびただしい数の白い四角形が、それを物語っている。

それらの一つひとつは、よく見れば、写真である。白黒もあれば、カラーのもの、褪色したものから、あるいは新しいものまで、しかし、どの写真にも同じ男子が写っている。アギノ・ジロのひとり息子である。

写された年齢はさまざまである。子供のものから、成人したものまであり、たいていはまるまると太っているが、中には少しスマートになったものもあり、それもまた時期によってさまざまである。このように一堂に貼られていなければ、同じ人間を写したものとは判別できなかったかもしれない。それぐらいに、人は一生の間に変遷するということか。

おもちゃを右手に掲げて走っている子供時代のもの、机に広げた大きな画用紙に何かを無心で書き付けている横顔は中学生の頃か、そして、制帽をかぶった成人の姿のものもある。こうした写真が、壁はおろか、天井にまでびっしりと貼られているのである。写っているものだけで数百枚か…あるいは、部屋全体では数千枚になるだろう。アギノ・ジロ本人らしき人間が写り込んでいる写真も、たくさんある。

この写真だらけの部屋で横たわる老アギノ・ジロの、その黄色みがかった眼球が見つめる先――つまり天井あたりには、赤ん坊の写真が貼られている。

赤ら顔で、まさに赤ん坊と呼ぶのにふさわしいような、まだ首の座らない、生後2、3日のものである。生を受けて間もない息子の姿だ。看護師の腕の中に抱かれていて、目はしっかり閉じられている。口はとても小さく上唇なんてまるで半透明の瑪瑙のようだ。写真の右下に日付が入っていて、2070年4月1日とある。この写真の右奥のほうには、杖をついて、背中を大きく曲げながらも、穏やかな表情で看護師の背後から見守る老人、アギノ・ジロの姿が半身だけ写り込んでいる。3日前はまだ体が動いたということだろうか。

産院の廊下らしき背景には他に人の姿はなく、廊下の行き止まりには半開きのドアが写っている。ドアの隙間にわずかにベッドに横たわる寝間着の人が見えるのは、産後まもない母の姿だろう。横顔の、額から鼻のあたりまでだけが隙間から見えている。ぞっとするのは、その目がじっと、カメラのほうを見ていることだ。どこを見ているのだろうか、諦めたような目をしているが、眼球には光が写り込んでいる。だが、杖をついて赤子を眺める老アギノ・ジロは、このとき決して、その妻に会うことは出来なかっただろう。なぜなら、カメラを見つめる妻の瞳を、もし拡大鏡で覗き見たならば、そこに写しだされるのは、間違いなく、25歳の青年だったアギノ・ジロが妊婦である自分を棄てて立ち去っていく後ろ姿だからである。

まだ2025年のことだ。若かった、の一言で片付けるには、その後の影響が大きすぎた一事だった。なぜなら、そのとき立ち去っていった青年アギノ・ジロがこうして息子の生まれたときの姿を見ることが出来たのは――それが、たとえ、このように背後から、だとしても――じつに、45年後のことだったからである。アギノ・ジロはすっかり老いさらばえていた。産院の廊下に悲しげに響く、コツ、コツ、という杖の音を、赤ん坊だった息子は憶えているだろうか。杖をつく老人の表情には、幸福とともに、わずかな後悔の念がにじんでいる。背後から息子を見つめながら、あの日、現れたチェスターコートの老紳士は、お前だったのか? と、それをあのとき聞かなかったことを後悔しているのだろうか。

写真だらけの部屋で横たわる老アギノ・ジロのベッドサイドには、木目の美しいテーブルが置いてあり――それは、ちょうどベッドより少し高いくらいの――そこには、何冊かの書籍とともに、角のまるまった、古びたレシートが散らばっている。

いくつかのレシートはしわくちゃだが、そのうちの一枚はいくぶん他の物より目新しく、なんとか文字が判別できる。

「ダルバート時間転送サービス」と書いてある。

消えそうな字でこのように印字されている。なかなかのお値段である。147万ディール。

|

レシート

ダルバート時間転送サービス 2067/0404/11:48

8時間セット 968,000 di 転送先 年時 2028/0404/11:48 フリードリンク 1,500 di オプションA 時間一致 184,500 di オプションB 自動送還 112,000 di 小計 1,343,000 di 消費税 134,300 di 合計 1,477,300 di お預かり 1,500,000 di お釣り 32,700 di

心と心をつなぐダルバート時間転送サービス! 行きたい時空へ、お気の召すまま! またのご利用をお待ちしております!

|

|

レシート

ダルバート時間転送サービス 2065/0404/15:23

3時間セット 398,000 di 転送先 年時 2030/0404/15:23 フリードリンク 1,000 di オプションA 時間一致 184,000 di オプションB 自動送還 112,000 di オプションC リピート3回 724,000 di 小計 1,416,000 di 消費税 141,600 di 合計 1,557,600 di お預かり 1,600,000 di お釣り 42,400 di

心と心をつなぐダルバート時間転送サービス! 行きたい時空へ、お気の召すまま! またのご利用をお待ちしております!

|

よく見れば、同じ、「ダルバート時間転送サービス」のものが、サイドテーブルの上にも下にもわさわさと積もっている。いったいいくらつぎ込んだのだろうか。老アギノ・ジロがため息をついたような気がした。部屋に流れるかすかの空気の動きが、壁に貼られたおびただしい写真と、サイドテーブルにあるレシートの紙きれを、バサバサと震わせる。あるいは、そんな気がしただけかもしれない。実際わずかに動いたのは、アギノ・ジロの短いまつげだけだった。そして、唇がかすかに動く。

アギノ・ジロの黄色みがかった眼球が見つめる、その視界の端のほうに貼られた写真――つまり、天井と壁の境目あたりの梁に、押しピンで留められたそれには、3歳くらいの息子が写っていた。写真の日付は2067年4月4日と入っている。はっはっ! ぴったりだ。アギノ・ジロは3年前に、3歳の息子に会いに行っている。そうして、写真の中に映る、小さな四角形を一つ一つ検分していくと――ほら、やっぱり! 2065年4月4の日付のものが見つかった。時間転送なんて、わざわざ使ってまで、幼いころの息子に会いにいったのは、老境の懐古趣味か、あるいは、寂寥のなぐさめか。

その写真に写っている5歳の息子の右手には玩具――それは飛行機だった。真っ赤な両翼と青い尾翼、それに真っ白な胴体をもった飛行機の玩具――をかかげて、今まさに、転んでしまう、その瞬間を捉えたものである。

この写真が決定的瞬間を写しとったといえるのは、おそらく写真の右側から走ってきて、今まさに転ぼうとする息子に対して、左側にあるベンチに座っていた老人が、あわてて立ち上がろうとしているところを捉えた写真だからである。杖はもたず、背筋もう少ししゃんとしている。65歳の老アギノ・ジロは、ベンチに座り遠くで遊ぶ息子の姿を眺めていたのだろう。写真の右の奥に小さく写っているのは、砂場だ。3人の子供がしゃがみこみ、土の中に手を突っ込んで何か夢中になっているようである。

アギノ・ジロの息子だけが、その砂場からとびだし、画面手前に走ってきていた。手に掲げる飛行機の玩具と、それを握る小さな手には、かわいらしい指先から手の甲に至るまで、こげ茶色の土だらけだ。

この飛行機の玩具は、息子の手によって砂場で発掘されたわけだが、これも老アギノ・ジロにとっては、予定通りの展開だったはずだ。なぜなら、この写真の隣に貼られた別の写真にも、同じ場面、ただ、砂場にしゃがみこんでいる老人の姿が大きく写っているからである。老人のそばには白い大きな袋が置かれていて、袋の口から、色とりどりの玩具が――黄緑の尾翼や、紫色の胴体といった、飛行機の玩具がいくつも顔をのぞかせている。老人は、手を土まみれにして、何か砂場の土の中に埋め込んでいるところだ。両手の間に、ちらりと、飛行機の青い尾翼が見える。息子たちがここに来ることを知っていて、あらかじめ玩具の宝物を掘り当てさせようとして、仕掛けたということなのだろう。かなしいことに、その事実を息子は知ることはずいぶん後になってからである。

それに、果たして、飛行機の玩具を見つけた息子が、それを右手に掲げ、走り寄ったのは、老人に見せるためではなかったことも写真をよく見ればわかる。先程の写真――老人が立ち上がろうとするベンチの背後には、腕組みして立っているスカート姿の女が写っているからである。彼女は、走り寄る息子に笑顔を見せながらも、いまさら現れた元夫に似た老人が、父親然として公園に現れたことに当惑していただろう。いや、妻なら、男の正体に気づいたかもしれない。背後に立つ妻の怒気に気づいた老人が、転んだ息子を助け起こす権利すら与えられず、急いでその場から立ち去れなくてはならなかったことは、誰の目にも明らかである。

おびただしい写真に囲まれてベッドに伏している老アギノ・ジロ、その黄色みがかった眼は、さっきより少し部屋の奥のほうへと傾いている。その視線の先あたりには、牛の絵を撮った写真がある。

日付は13年前の、2057年4月4日。

写真の中央部に大きな牛の絵。下部にはそれを描いている人物――よく太っている――が配置され、机と床の感じから察するに、そこはどうやら教室のようである。美術の時間ということだろうか。

絵を描く人間を取り囲むようにして、数人の男たちが腕組みして覗き込んでいる。画面の上部や左右にわずかに、隣席の机と、子供らしき腕。画面最上部には、二人の子供の顔が振り返るようにして、画面中央の絵を覗き込んでいる。美術の時間を参観する父親たち、と言ったところか。牛の絵を描いている腕は、風船をつなぎ合わせたみたいによく肥えている。13歳になったアギノ・ジロの息子である。

紫色の色鉛筆でくっきりと下描きされた牛は画用紙いっぱいに描かれ、水色の空を背景に浮かんでいるように見える。「空飛ぶ牛」。息子はまんまるいこぶしに力をこめて、絵筆を握り、水で薄めに薄めた水彩絵具を黙々と塗り込んでいるところだ。前に座っているクラスメイトが二人振り返って、息子の絵を指差し、嘲笑の表情を浮かべている。「牛だよ」「牛だって」「おまえだよ」「飛んでるんだって」背後から覗き込んでいる男たちの一人は、メガネを掛けていて顎に手をやり、満足げにうなずいている。壮年、57歳のアギノ・ジロである。このときもまた、時間転送サービスを使って駆けつけたのだろう。息子は、自分の父が、まさか父親参観に駆けつけた大人たちに混じっているとは気づいていない。ただ、無心に「空飛ぶ牛」に取り組んでいる。この子供にとっては、飛行機のような鋼鉄の巨体が空を飛ぶのがいまだに不思議でたまらないのである。その不思議さは、牛が空を飛ぶのと同じくらい不思議なことなのだ。背後から覗き込んでいる男たちの中で、ただ一人、アギノ・ジロだけがそのことを理解していた。なぜなら、彼だけが、「空を飛ぶ牛」の背中あたりに止まった蠅のようなものが、息子本人のメタファーであることに気づいていたからである。

「飛翔せよ、少年よ」

57歳のアギノ・ジロの横顔が、そう叫んでいた。牛だって、空くらい飛ぶさ。メガネの奥に光るアギノ・ジロの眼には、息子の輝かしい将来が映り込んでいた。「わが社始まって以来の、巨漢のパイロットが今日誕生しました!」そう揶揄するのは航空学校の教官。その横に並んだ新米パイロットの、金ボタンの並んだ紺色の制服は、もうパンパンにはち切れそうだが、表情は自信に満ちている。頭にはちょこんと制帽が載っている。息子が歩くと、未来人のような美しいキャビンアテンダントたちがピンク色の制服に身を包んで、取り巻きながら、歌いながら、蝶のように睦み合いながら、息子の後ろをついていく。飛行機まで到着すると、タラップに足を掛ける息子は振り返ってこう言う。

「いまの自分があるのは、父のおかげです」

おびただしい写真に囲まれたアギノ・ジロの目は、いつのまにか、閉じられている。胸の上で手を組み、眠っているかのようである。彼の沈黙が、写真全体の静謐な空気を最大限に高めている。だが、眉間に刻まれた深いシワが彼の苦悩を表していた。そのとき私は、この部屋全体が、壁に貼られた、ある写真に向かって、流れ落ちていくような、吸い込まれるような錯覚を覚えたのである。向かって奥の壁の中央、つまり、壁全体の対角線の交点、言い換えれば、アギノ・ジロのベッドの向こう側にある壁の、ちょうど真ん中あたりには、完璧な配置で一枚の写真が貼られていた。この写真こそがこの朽ち果てていきつつある部屋全体に満ちた空気の、最も集中するところだと思った。その、美しい幾何的な位置は、写真に写された場面が、父と息子の、人生の階段が、この「踊り場」において交錯したことを語っていたのである。

この写真は走っている一台の車を後方から写したものである。夜。雨が降っているのか、道が濡れ、きらきらと街頭が映り込んでいる。車内には二人の男らしき影。左手前の後部座席に一人、右奥の運転席にも一人座っている。車はかなりのスピードを出しているのか、車の輪郭が振動で揺れている。カーブを左から右へ急旋回しているようにも見える。運転席の男は顔をわずかに左に向け、口を大きく開けて叫んでいるかのようだ。

日付は2047年4月4日。

後部座席の男は、小さい頭にカールした髪、運転席のほうに顔を傾けていてメガネのフレームが光っている。アギノ・ジロである。アギノ・ジロは壮年、でっぷりとした体格の47歳、この写真にある車の背景は、ロンロン坂の並木道。これを下っていくとダルバート駅に向かう街路にあたる。ロンロン坂は、航空学校と駅をつなぐつづら折りの坂道であった。アギノ・ジロが航空学校を訪ねたこの日は、卒業式。門出の日を祝うタイミングで、この日、アギノ・ジロは、初めて息子に会う決意をした。自分が25歳のときに生まれた息子に、この年になるまで、まだ一度も会ったことがなかったのである。

この日、アギノ・ジロは、ロンロン坂の行き止まりにある、息子が入ったはずの航空大学校の正門の前で、23歳になっているはずの息子を待っていた。キャンパスは制服姿の凛々しい若者で溢れている。花束をもっている学生もいる。教官を囲みながらにぎやかに歩いてく男女の集団もあった。それらを横目でずっと見ていたが。しかし、息子の姿は見えない。門の前からは眼下に湾全体が見える。スラローム湾の向こうに太陽が沈むまで一日中待っていたが、息子は現れなかった。意気消沈したアギノ・ジロは自嘲気味にため息を一つついた。

「虫が良すぎるというものだ」

アギノ・ジロは紫色にかわっていく空と海の境目を見つめながら、またつぶやいた。「いや、もしかしたら、この航空学校だとも限らない。呆れた父だ」アギノ・ジロは足元においたかばんを手に取ると、咳払いを一つした。ちょうどその眼の前でタクシーが止まった。

今回はあきらめるしかない。

「行き先は?」「ええ、と、とりあえずダルバート駅のほうに」車は夜の街を縫うように、坂道をゆっくり下っていった。

窓の外を見ながら、アギノ・ジロは息子を思う。夜空が急に開けた感じがした。この広い空の下のどこかに、息子はいるのだろう。だが会うことは簡単ではない。やはり、妻のもとを尋ねるべきか。そこで、居場所をきく。だが、どの面を下げて会いに行けるのだろう。かつて、暮らしていた頃の、つまらない妻との諍いを思い出して頭を振る。

しばらく沈黙が車内を支配するが、空気のわるさを察したのか運転手が明るい声で話し出す。

「新人ですので、不慣れた点ありましたらご容赦ください」

「いえいえ」

「航空学校の関係の方ですか」

「いや、関係というほどでも。息子がね」

「息子さん、あそこの学生さんなのですか!」

「いや、まあ、そうだね。頭の良さは私に似ず、というところです」

アギノ・ジロは面倒になってきて、外に目をそらす。雨がぽつぽつと窓ガラスを濡らし始めている。

「すごいですね、それはすごい」

「いやいや」

「いやあ、すごいです、すごい。私はあの学校には入れなかったので」

その言葉にふと、アギノ・ジロは運転手の背中を見た。坂道のカーブに合わせてゆったり、ゆったりとハンドルを回している。いかにも楽しそうに運転している。

「それはまたどういう…」

「飛行機乗りになるのが夢でしたね」

アギノ・ジロはルームミラーにある運転手の顔を見た。腫れぼったいまぶたが見えた。

「小さい頃から、ですね。夢だったんですね。でも、太りすぎていて」

「そんなことは」そう言って愛想笑いをした。だが、たしかにこの運転手はかなり恰幅がいい。目線を落とすと、腰まわりは制服がパンパンにはち切れそうである。

「いや、こんな太っちょには、きびしいんですよ、だめだったんですね、身体検査ってやつです。航空学校は厳しいんですね。牛みたいに太ってしまって」

そう言って、からからと笑った。

アギノ・ジロは息を呑んだ。

そして、車内の景色、運転手の後ろ姿、ゆったりしたハンドルさばき、はち切れそうな制服など、眼前のすべての景色が、にわかにくっきりとした輪郭をもった描線として、目に飛び込んでくるのを感じた。

「昔から太ってたんですよ。飛行機運転士なんて、はかない夢でしたね」

アギノ・ジロは、ダッシュボードにあるネームプレートを確認して、いまや確信した。声を出しそうになったが、ごまかすために咳払いをしたほどだ。

「いやいや、まだお若いじゃないか」

アギノ・ジロは、絞り出そうようにして、かろうじてこう口にした。運転手はことさら朗らかな風に言った。

「空が好きだったんですよ。でも、母に騙されてたんですね」

そう言って笑った。

「小さい頃から母が言ってたんです。どんな人間でも、ひとつ空の下に暮らしているって。あの空がつながっている、どこかにいるって。私はずっと空を見上げて育ちました」

アギノ・ジロはうめき声を出した。

「すみません、かえって、しんみりしましたね」車は交差点を右に曲がった。心地よい遠心力に揺れながら、アギノ・ジロは運転手の横顔を見た。若い頃の自分によく似ていた。立派になっていた。アギノ・ジロは僥倖に打ち震えていた。

「あなたのような立派な息子さんがいたら、お父さんもきっとお喜びだろう」

「いえ、父の顔は見たことがないんです。生まれたときにはもう」

「そうですか。お母さまはお元気なのかな」重ねるようにそれを言うのが精一杯だった。

「ええ、もちろん。でも、今はもう、離れて暮らしています」

車は静かに駅に向かってどんどん明るくなる市街を走っていく。雨にけぶる夜景が、濡れた道路に乱反射している。対向車のライトが自分たちを輝かせる。二人は光に包まれていた。アギノ・ジロは、名乗り出るタイミングを見計らっていた。

「そろそろ駅に近づいてきますが、どういたしましょう」

「じゃあ、そこのビルを左に曲がって。突き当りで止めてください」

息子は運転ぶりは穏やかで、ルール厳守、しかも、乗客に負担をかけない加速と減速ぶりで、彼の気遣いに満ちた人となりがうかがえた。ゆっくりゆっくりと坂を下っていく。

「運転手さんはお若いね、おいくつ」

「23になりました」

雨脚が強くなってきた。タイヤが水を切る音が絶え間なくきこえる。

アギノ・ジロは唇をかみしめていた。もうじき着いてしまう。その前に何か伝えないといけない。いまになって、アギノ・ジロは、自分が父親であることを、猛烈に意識しはじめてしまった。

息子は、もうパイロットの夢をあきらめてしまった。

若いのにタクシーの運転手なんて仕事をやっている。自分のことを愛する気持ちを教えられなかったのは、やはり自分のせいだ。自分がついていて、その都度、道標を示してやることが出来なかった自分のせいだ。息子には自分自身の人生を愛してほしい。

アギノ・ジロは息を吸い込むと、到着までに、目の前の息子に、大事な一言を伝えると、心に決めた。人生を左右するような勇気と励ましに満ちた一言を、父親として言ってやる必要がある。だが、出だしの言葉がみつからない。

焦った、のだった。

「なんでタクシーに」おもわず、濁った声が出た。

「え? なにかおっしゃいました」

アギノ・ジロは、咳払いをするとこう言った。

「いや、なんでタクシー運転手なんか、やっているんだ、と言ったんだ」

だが、車内の空気が変質したことに、すぐ気づいた。

運転手は黙っていた。

「いや」

アギノ・ジロはたまらず、声を出した。

「そういう意味ではないんだ」

「いえ、わかってます。タクシー運転手『なんか』自慢できる仕事ではありませんから」

車はぐんと加速した。行き止まりに向かって猛然と加速し、椅子が背中を押すような圧を感じた。つづら折りの坂道をレースさながらに、急減速、急加速を繰り返し、ギュンギュン、ギュンギュンと走っていった。

そして、急ブレーキが踏まれた。行き止まりだった。

アギノ・ジロは前のめりの態勢から身を起こすと、運転手を見た。

運転手は、ロボットのように背筋を伸ばして前方を向いたままだ。

「到着しました。お代は2千ディールです」

冷ややかに言った。

「ああ」

アギノ・ジロは額の汗をぬぐうと財布を取り出し、少し考えて、紙幣を1万ディール札を1枚抜き出して運転手に渡した。

「これで。釣りは要らない」

運転手は手をひっこめて、こう言った。

「こんなにいただけません」

アギノ・ジロは運転手の手をとって札を握らせ、こう言った。

「これで本を買いなさい。そして、自分の道が今やっていることは、どんなことであれ、必ず将来あなたが成し遂げることのためにつながっていると、信じなさい」

運転手は手を振りほどいて叫んだ。

「馬鹿にするな! あんた、何さまだ!」

「いや、わたしは、じつは、じつはその」

そして、運転手はみずから車を降りると後部座席のドアを開き、もう一度叫んだ。

「とっとと降りてくれ!」

アギノ・ジロが這い出ると、車は、タイヤを甲高く鳴らして、走り去っていった。アギノ・ジロは濡れた服を払いながら立ち上がり、小さくなっていくテールランプを見つめていた。

降りたところは、ビルの前だった。見上げると、看板がかかっている。

|

〜心と心をつなぐ〜 ダルバート時間転送サービス 行きたい時空へ、お気の召すまま!

気軽に受付お二階へ! 営業時間:10:00-23:00土日祝休み |

アギノ・ジロは重い足を引きずるようにして、ビルの階段を一つひとつ上がっていった。

二階には歯科クリニックみたいな受付に、スーツ姿の男が座っていたが、こちらに気づいて立ち上がった。

「初めてのご利用ですか」

「あ、はい」

「転送先としては、どういった年代へご希望でしょうか。数日前、数年前、あるいは、生まれた頃にだって可能です」

アギノ・ジロは、言いにくそうに切り出した。

「さっき、なんですが」

「さっき? と言いますと」

「いえ、二十分ほど前に戻りたいのです」

「二十分前でしょうか…」

「むりですか?」

スーツの男はこう言った。

「いえ、問題なく可能です。ただ、あまりおすすめはしていないんですよ」

「とおっしゃいますと」

スーツの男は、まるで女みたいになまめかしい声で咳払いをして、こう言った。

「記憶が鮮明なうちの、数十分前に飛んで、なにかの失敗を埋め合わせたい、なかったことにしたい、というご希望で、弊社をご利用くださるお客様はたしかに多いのですが、ご利用いただいた後に、ご希望どおりの結果にならないことが多うございまして」

「なにか、問題が?」

「端的に申しまして」

スーツの男は、また女のような声で咳払いをした。

「過去は簡単には変えられないということです」

アギノ・ジロはしばらくその言葉の意味を考えて黙っていた。だが、何かに気づいてこう言った。

「過去じゃないんです。変えたいのは、息子の未来なんです」

スーツの男は首を傾げている。

「申し上げておきますが、弊社の転送サービスは、過去へしか行けないものでして」

アギノ・ジロはかぶせるように、決然と言った。

「それに、息子と私の未来でもあります」

スーツの男は肩をすくめるような動作をして下唇を突き出すと、こう言った。

「わかりました。では、ご希望の日時を細かくお聞きしますので…」

「あ。今日は持ち合わせがないんですが」

そういって、今日、息子に渡すつもりでいた卒業祝いの封筒のことを思い出した。

「いや、やっぱり大丈夫です」

「お支払いは後日でも問題ありませんよ。ではお話しうかがいますので、奥の応接へどうぞ」

こうして、アギノ・ジロは、その頃話題になっていた時間転送サービスを、生まれて初めて使うことになった。

転送先は、二十分ほど前の、航空学校の正門前。

そこからやり直す。

今度こそ、心の準備が出来ている。息子がタクシーの運転手だってことも、もう判っている。父として、威厳のある態度で、息子に向き合う事ができるだろう。

今度こそ、息子に人生の励ましとなる、厳しくも、あたたかい言葉をかける。

その時、タクシーは止まるだろう。感激の面持ちで息子は振り返るだろう。しばし車内は沈黙に包まれるだろう。

「いままで、すまなかった」

そう言って、自分は父なのだ、と名乗るのである。父と子は車外に出て、父は生まれて初めて、息子を抱きしめることが出来るだろう。

アギノ・ジロは、時間転送マシーンとおぼしき、卵型の装置に乗り込んだ。機器を操作するスーツ姿の男に、転送先の時刻と場所を伝える。男は、いよいよこれから、というときになって、また嫌なことを言った。

「まあ、たぶん、ほとんど意味がないですよ」

卵型のベッドに包まれてシェードが降りると、時間転送がスタートした・・・

二十分の後、ダルバート時間転送サービスのあるビルの前に、猛スピードのタクシーが走ってきて、タイヤを派手に鳴らせると、急ブレーキで止まった。

「とっとと降りてくれ!」

アギノ・ジロは運転手に、ズボンのベルトを握られ、下手投げで車外に放り出された。アギノ・ジロの手には、息子に渡そうとした封筒と札束が握られていた。

「バカにするな!」タクシーは走り去って行った。

アギノ・ジロは、雨に濡れた道路に散乱したしわしわの紙幣を一枚一枚拾い上げると、目の前のビルを見上げた。

アギノ・ジロは性懲りもなく、またビルの階段を上がっていった。受付には、スーツ姿の男が肘をついて待っていた。こちらに気づくと明るい顔でさっと立ち上がった。

「いかがでしたか!」

「ありがとう。忠告どおりだったよ」

アギノ・ジロは受付前のソファにどかっと座った。

「そう簡単ではない。よくわかった」

雨に濡れた衣服を払いながらそう言った。

スーツの男は何も言わずに、ゆっくりとうなずいた。

「しょせん、やり直そうとしたところで、同じ人間どうしの話だ」

「おっしゃるとおりだとおもいます」

アギノ・ジロは、ふうっとため息をついて、メガネを外した。

「親というものは、一番子供が言われたくないことを、言ってしまうものなのだな」

スーツの男はそれには答えず、こう言った。

「返金処理いたしましょうか。初めてのご利用ですし、お試しということにさせていただきますが」

「いや、いい」

アギノ・ジロは、ふんっという気合とともに立ち上がった。受付カウンターに両手をおいて、こう言い放った。

「もう一度、たのむ。同じ時刻、同じ場所へ、だ」

実際には、さっきより、少しだけ早い時刻へ転送してもらうことにした。

さっきは、タクシーに乗り込むところへ転送されたのだが、正直、心の準備が足りなかったのだ。今回は、航空学校の正門前で立って待っているところへ転送してもらうことにする。そうして、一日、正門前で息子を待ちながらじっくり考える。息子の反応、息子のこれまでの人生、息子の劣等感と夢、そういうものに十分考えを巡らせる。そうしてから、タクシーで対面する。この段取りでいこう。

だが、結果は同じだった。むしろ、ひどくなったとも言える。今度は途中で放り出されることになったからだ。まだ、ロンロン坂を降りている最中だった。

アギノ・ジロは、これは相当やっかいな問題だ、とようやく気づき始めた。

そもそも、息子に考えを変えさせることなど、するべきなのだろうか。そんな考えもよぎった。どんな職業を選ぶのかということなど、息子の自由なのかもしれない。いやいや、だいたい、父などという資格が自分になるのだろうか。

いや、そんな風に諦めてしまっては、息子が幸福になること自体を放棄することになる。自分にできることは息子を正しい道に導いてやることだけだ。

こうして、アギノ・ジロは、幾度もダルバート時間転送サービスを利用し、幾度も失敗を繰り返すことになった。またダルバート転送会社に戻って、トライした。失敗の経験は全く生かされることなく、息子の頑な心を解きほぐすことは出来なかった。しまいには、襟首を掴まれて、殴られる寸前までの事態になってしまった。励ましの言葉を与えるどころか、父として名乗り出ることすら、到底できないのだった。

アギノ・ジロは、それでも諦めることなく、毎度毎度、前回より少し前の時期の息子に会いにいき、前回の失敗を挽回することに挑戦した。

親子の関係をやり直すかのように、少しずつ少しずつさかのぼっていったのである。それは何年も何年も続いた。アギノ・ジロは、会いに行くことを繰り返すたびに、当然、少しずつ年をとっていったが、会いに行った先の息子は若くなっていった。自分が知らなかった息子の成長を間近で見るようで、たのしくもあった。息子は少しずつ小さくなっていった。こうして、2年後47歳になったアギノ・ジロは、21歳の息子に会ったし、5年後には53歳のアギノ・ジロが、18歳の息子に会いに行ったが、やっぱり名乗り出ることはなかった。もはや、そっと覗き見るだけで、十分満足だった。

57歳のアギノ・ジロは、13歳の息子が「空飛ぶ牛」を描く姿を、父親参観にまじってそっと覗き見して、息子が今も飛行機乗りになる夢を追い続けていることにホッとしたし、60歳の還暦を迎えたアギノ・ジロは、身長が伸びた10歳の息子が、浅黒い肌を汗で光らせてサッカー部の試合でゴールを決めるのを見た。63歳のアギノ・ジロは、7歳の息子が小学校入学式の日、妻に手を引かれてスクールバスに乗ろうとする姿を見に行ったが、妻の驚きと恐怖の表情に会い、退散した。

そして、最後に会いに行ったのは死の3日前。杖をついて産院をたずねた。看護師に抱かれる、まだ赤ん坊の息子の顔を二階の廊下で覗き見ることができたのである。

いい人生だったろう、お父さん。

私の眼前で、ベッドに横たわるアギノ・ジロは、いつのまにか、体をこちらに向けていた。黄色い眼が私を凝視している。私はぎょっとしてレシートのいくつかを取り落してしまった。床に落ちたレシートを拾い上げるとき、父の眼と私の目が合った。父の瞳の中には凸レンズ状に反射された「私」の姿があったのである。瞳の中にいる「私」は、頭をかいたり、部屋を見渡したりしながら、時折口をパクパクさせて、どうやら、アギノ・ジロに話しかけている――あなたが初めて息子に会いにいったとき、あのタクシーは、また、ダルバート時間転送会社ビルの前に、戻ってきていたのですよ。客への対応として、自分でもひどかったという自覚があったんですね。それに、車内に、しわくちゃの1万ディール札が残っていたから、なんだか気持ち悪くて。あなたにそれを返そうと戻って、また、あなたを降ろした場所まで戻ったんです。例の客は、振り返らずにビルの中に消えていくところでした。運転手は、しばらく呆然と立っていましたが、足元に落ちているしわしわの1万ディール札に気づいて、また拾い上げました。そして、しゃがんだまま、ビルの上層階を見上げたのです。

|

〜心と心をつなぐ〜 ダルバート時間転送サービス 行きたい時空へ、お気の召すまま!

気軽に受付お二階へ! 営業時間:10:00-23:00土日祝休み |

私は、あのおせっかいで、居丈高なの客――つまり、あなたのことですが――後を追って、ビルの階段を上がっていったのでした。あなたは、受付でスーツの男となにやら話していました。あなたはソファに座って、たいへん疲れているように見えました。男はあなたを慰めているようにみえました。

そのうち、二人の姿が受付の奥に消えたので、私はどうしたものかと、1万ディール札を握りしめて、そこで待っていました。外に駐車してあるタクシーのことも気になり、立ち去ろうかと思った頃に、スーツの男が、受付の奥からまた現れました。

私は、受付に走り寄って、男に話しかけました――

そこまで話すと、口を閉じた。なぜなら、そのとき、父が、ゆっくり、ゆっくり、枯れ枝のような手をもたげたからである。そうして、人差し指を立てて「1」の形にすると、私の背後の壁に貼ってあった一枚の写真を指し示した。

その写真には、木造の産院が映っていた。日付は2025年4月4日。

産院の玄関口には、桜の木が立っている。その木の下で青年が産院の二階を見上げて佇んでいる。25歳の青年アギノ・ジロである。彼は、このとき、すでに若妻の元を失踪していて、一人で生活していた。

青年の表情は神経質そうで、不安と興奮に満ちているようにもみえる。お腹が大きくなっていく妻の姿に、父になることへの怖れにさいなまれ、耐えきれなくなったからだろうか。稼ぎも少ない自分が、息子を育てあげられるのか。逃げてしまった自分に心配する権利などあるのだろうか。

そんな父も母が臨月を迎えてからは、わざわざ密かに産院の近くを訪れては、その付近でうろうろとしていたのだろう。産院に入って妻にあえばいいのに、それを父はついに出来ない。木造の産院の前に立つ立派な桜の木の、その、風に飛ばされた花びらが、右手に映っている産院の二階の廊下にも吹き込んでいる。二階の木造廊下からは、さっきからコツコツと杖をつくような音が響いているはずである。青年はじっと産院の二階を見つめている。まだ青年だった父は桜の木の下でその時を待ちながら、くよくよと考えていたことだろう。

そのとき、また風が吹いた。

産院の二階から赤ん坊の泣く声が響き渡った。続いて、看護師たちの歓声。階下に立つ父の表情からは、彼の感激はうかがいしれない。だが、ついに生まれたのだ。声に耳を傾けながら、アギノ・ジロは桜の木を見上げている。世界が変わっていく。父の心の中には、自分の時間だけでなく、もうひとつの時間がいま流れ始めた実感があったはずだ。

父は満足気に天を仰いでいる。「お父さん」だ。だが、この写真のすぐ後、来た道を引き返そうと、 振り返ることになる。なぜなら、妻と息子のもとを立ち去ることは、もう決めてしまっていたことだからだ。

だが、振り返るには、もうひとつ理由があった。背後に初老の男が立ち、アギノ・ジロを見ていたからである。

上質そうなウールのチェスターコートに身を包み、制帽をかぶっている。あごのあたりと腹回りにしっかり肉が載っている、裕福そうな紳士である。その老紳士は帽子をとり、アギノ・ジロに会釈する。その頭髪には白いものがまじっていて、きちんと整髪されている。にっこりと微笑むと、男の目の周りが深いシワが刻まれる。男は言う。

「やっぱり、ここに、来てたんですね」

そして、老紳士は帽子を胸に持ち、深々と頭を下げるのである。

現れた謎の老紳士は、実は、時間転送サービスで会いに来た私である。

「ここなら会えると思って」

たしかに、私はそう言った。そして、突然私は、首からぶらさげたクラシックカメラで、父をパシャリと撮った。

アギノ・ジロは驚くばかりである。もちろん、その老紳士が誰かということに気づかず、きょとんとしている。しかし、驚いた顔をしていたのは、写真だけではない。老紳士の背後に異様な光景が現前していたからである。

老紳士の後ろにはずらっと並んでいる男の行列が見える。後ろのほうはかすんでいる。老紳士を先頭として、その数、総勢百人以上。すべて老紳士と同じ顔をしている。しかも、後列にいくほど少しずつ若い。そして、男たちは各々、様々な職業の制服を着ている。バスの運転手、トラック運転手、シェフ、整備士、レースチームのメカニック、飛行機会社の運搬スタッフ、役者、カメラマン、ハンバーガーショップ店員……。そして、一番うしろに立っている男はよくよく見ると、タクシー運転手の制帽を胸に抱いている。人生のその都度その都度で、父をすがって飛んできたのである。

「お父さん!」

「お父さん!」

「お父さん!」

「お父さん」

「お父さん」

「お父さん」

「お父さん」

「お父さん」

「お父さん」

「お父さん」

「お父さん」

「お父さん」

「お父さん」

「お父さん」

「お父さん」

「お父さん」

「お父さん」

「お父さん」

「お父さん」

「お父さん」

「お父さん」

「お父さん」

「お父さん」

「お父さん」

「お父さん」

「お父さん」

「お父さん」

「お父さん」

「お父さん」

「お父さん」

「お父さん」

「お父さん」

・・・

「お父さん!」

老紳士を先頭にして、次々にアギノ・ジロに声をかけていく。アギノ・ジロは明らかに戸惑いながらも、これを祝福の言葉として受け止めていたことだろう。

おびただしい写真に囲まれた部屋で、モスグリーンのシーツが敷かれた大きなベッドに横たわっているアギノ・ジロの目はもうすでに閉じられていた。

私は最後の写真を撮影すると、手にしていたカメラをそばのサイドテーブルに置いて、両手で父の腕を手にとった。

冷たい手。静かな部屋。

こちらに顔を向けたまま息絶えていた。

死の瞬間、父の脳裏には、私が生まれて間もない赤ん坊の姿、そして、そこから3歳、5歳、10歳と成長していく姿が、走馬灯のように巡ったはずである。

そして、私はといえば、これから、この部屋に貼ってあるおびただしい写真を一枚、一枚と、自分が赤ん坊の写真から順に剥がしていこうとしているのである。

〈了〉

文字数:20000