梗 概

Ground Island

父は莉奈がなにか喋るたびに「うるさい」と怒鳴った。ある日車の中で莉奈はトイレに行くのを我慢していた。どうしても限界で「といれ」とつぶやくと父は彼女を殴った。莉奈はそれ以来言葉を発せない。莉奈は母を知らなかった。

莉奈が5才になった頃、父はほとんど家に帰って来なくなった。

冷蔵庫になにも入っておらず、ご飯を食べない日が3日続く。莉奈は玄関の前で犬が吠えているのに気づき外に出る。犬はこっちに来いと言うように尻尾をふりながら歩いていく。犬についていくとそこには箱があり、中にはオムライスが入っていた。

莉奈は8才になった。ポストに初めて莉奈宛の手紙が届く。見知らぬ老婆からだ。足が不自由で動けないので故郷の写真を撮ってきてほしい。莉奈ちゃんだけが頼りだ。と書かれている。莉奈は家の近くからひとりで離れたことはなかった。やっとの思いで外出し、住所の場所を捜し歩き、写真を撮って老婆に返送した。

琴の母は早くに亡くなり、父は一層酒を飲むようになった。母との思い出はあまりないが、路上で暮らしている人を見ると母がいつも食べ物を渡していたのを覚えている。琴はその後路上に捨てられる。琴は幼少期を路上生活者たちと過ごしたのだった。

琴は虫型カメラロボットに、人の気配はあるが電波のやりとりがなく運動量も小さい者を探索させた。そうやって、制度にも拾われず独り貧しく暮らしている子供達を探し出そうとしたのだ。中には衰弱しきっており、発見後すぐ亡くなってしまう子供もいた。

琴は探し出した子供達に琴が信じる強さを芽生えさせてやりたかった。そのために現実上で進行するゲーム『Ground Island』を制作していた。これを作るために鼻の下を伸ばした御曹司との結婚までしたのだ。まだできたてでテストが必要なので、莉奈と透子を勝手にプレイヤーとして選び、彼女ら2人の日常にゲームを侵入させているところである。

また老婆から手紙が届く。今度は犬を捜してほしいとのこと。手紙の最後のボタンを押すと老婆の鼻歌が流れた。

莉奈は隣町にいるらしい犬を捜しに行く。莉奈が鼻歌を歌っていると、向こうから少女がやってきて「その鼻歌わたしも知ってる」と話しかける。透子である。透子はすこし強引なところがあり、喋らない莉奈に着いて一緒に犬を探した。2人は犬を発見しハイタッチをする。

2人は3~4ヶ月に一度届く依頼を協力して解決するようになる。そのうちに莉奈は声を発せるようになっていく。

莉奈は12才になって難しい依頼にも応えられるようになっていた。そしていつの間にか、自ら問いを立て、それを調べて考え、行動するようにもなっていた。もうゲームは必要ない。

この頃には『G・I』は古河市だけでなく周辺地域にも広く届けられるようになっていた。この瞬間も沢山の孤独な子供達が無意識にプレイしている。

彼らは大人になって様々な場所で小さい頃に起きた奇跡を語るのだった。

「今の私があるのは、あの時あの犬が家に来てくれたからです。とても生きていける状態じゃなかった私に神様か誰かが幸運を運んでくれたみたい。」

文字数:1274

QUESTREAMER

――

『現実侵入ゲームによる貧困児童の養育に関する基礎的記録』

2037年10月22日

杉原琴

[要旨]

本論文では、貧困状態の児童たちに現実侵入ゲームを施すことを提案する。現実侵入ゲームとは、ロボットや手紙、プロジェクティブキャラクタや空き家などが、現実上で実際にインタラクティブに働くようなゲームである。本論文は主に観察記録の抜粋だ。わたしは現実侵入ゲームを、貧困が理由で家で孤立している児童2名の日常に侵入させた。その3年にわたる観察記録から、彼女らの外界への恐怖心の減少や好奇心の増大を見ていただき、提案の妥当性を示すものである。

[緒言]

この論文は法を犯している。住居不法侵入罪。航空法違反。個人情報保護法違反。肖像権違反。親権者同意法違反。他にも多々発見できるだろう。罪に問われれば全て受け入れる。しかし罪の有無と行為の正否は別であるとわたしは考える。

目の前に孤立した児童がおり、それを法的に正しいとされる道筋で解決していくには、行政関係機関はあまりにも鈍重であった。路上で血を流して倒れている子どもを助けるのに、往復で2年も3年もかかる隣の星にいる村長に許可を得るための手紙を出す者はいない。心に傷を負い/体力も十分でなく/孤独で/機会というものがあることすら知らない子どもたちを、その瞬間にどうするか、という切迫した課題がわたしを駆動したのである。

読者の方々には、本論文がもつ可能性について、罪や法と切り離して考察いただけることを願う。

[0]

2026年7月12日(日)。午前10時。埼玉県さいたま市南区鹿手袋。少年を発見。表札に名前がなく親の身元不明。虫型孤立児探索ロボット”ニャモク”の目線からわたしは少年を見ている。

「まあ簡単にいえば、人間のシグナルは確認できるが運動量が微小で電波の送受信も少ない者を探してるだけだよ」と須田練は言う。わたしは須田練に孤立児探索用ロボットの製作を依頼した。彼は幼少期からの友人でエンジニア。街にも設置され始めたマイクロプロジェクション技術の第一人者でもある。

ソースやおかずの汁が乾燥して固まったままになった無数のプラスチックゴミ。埃まみれの洋服たち。黒々と黴が生えた敷布団。その中に少年は横たわっていた。青白い顔をしており息があるのかもわからない。「通報して!」。わたしはすぐに家を飛び出した。ライフアテンダントが病院と警察に通報してくれる。

ここからなら自転車が一番早いだろう。ニャモクから送られてくる映像をわたしの虫型ロボットが網膜にプロジェクションしてくれる。無数のコバエが洗い場や弁当のフタから飛び立っては着地している。窓は閉め切られ、ニャモクを通してもどんよりとくぐもった空気が肌に感じられるようだ。

少年は腕にくっきりと骨の形が見えるほど衰弱している。動かない。机の上にタバコの吸い殻が放置されているのが見えた。救急車の音が聞こえてくる。わたしは自転車のスピードを抑えてしばらく様子を伺う。ニャモクは部屋を端から観察していく。洗面所に置いてある歯ブラシの毛先がケバケバになっているのが見える。

ノックの音。「大丈夫ですか!大丈夫ですか!救急隊員です!救急隊員です!」。少年の家に助けが着いたようだ。わたしは家へと引き返す。救急隊員が家に踏み込み少年に近づいていく姿が、網膜にプロジェクションされていた。

わたしはそれからもニャモクによる探索通報活動を続けた。

2027年から2029年にかけて45人の孤立児を匿名で児童相談所や警察や病院に送った。ただこのときにはもう児童養護施設は120%の稼働率であった。どの施設も職員は休むことができず、隅々まで目が行き届かないようなギリギリの状態。児童養護施設も里親も見つからない、ということになると、保護された子どもたちの行き場はない。子どもたちはたとえ保護されても、命の危険がなくなればすぐに家へと帰された。3年間そのくり返しであった。

2030年。ニャモクだけでは限界だと判断したわたしは、さいたま市福祉部に孤立児童の現状を伝え、児童養護施設と里親への補助拡大や里親制度の広報を要請し続けた。一度は聞き入れられるも、いつの間にか、担当の福祉部長が別の部署へ飛ばされていた。それは交渉がまたゼロからのスタートになることを意味した。行政のやり口をはじめてわたしは知った。

2031年。わたしは孤立児童たちの養育と彼らが純粋に夢中になるための、現実上で動くゲームをつくることを思いつく。

ひとつ進むのに何年もかかっているのは、これがわたしの専業ではないからである。

[interlude]

①貧困が加速している

極端な二分社会にわたしたちは生きている。

2028年。沼家俊介財務大臣は「生活保護受給者は努力が足りない。貧しいのは努力していないせいだろう。怠けていたら状況が悪くなるのも当然だ。」という発言をした。この発言に代表されるように、20年代後半から、一部の富裕層や中流層の者たちが悪びれもせず貧困者への蔑視発言を口にするようになる。それは激しい批判と、強い賛同に合う。そして政府は、あからさまに富裕層優位の政策立案を増やしていった。

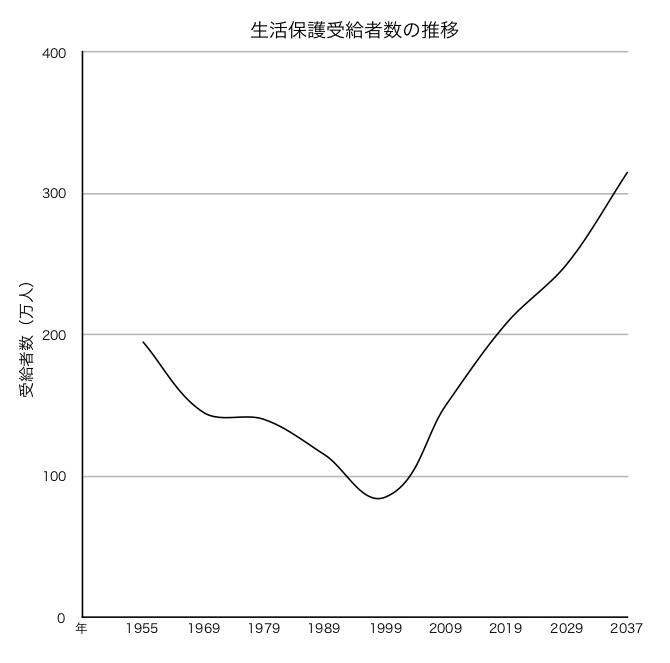

そうして格差は目に見えて広がる。貧困が加速する。ここで生活保護受給者数の推移を見ていただきたい。

(出典:毛利充 (2035)『令和の貧困児童たち』,p21 一部修正)

2037年現在、生活保護受給者は315万人。2010年ごろから増加が止まることはない。戦後すぐの1951年が204万人であることを考えると、今わたしたちが生活している島の上には、戦後をはるかに超える数の生活困窮者が存在していることになる。

子どもの貧困率はどうなっているだろう。厚生労働省が発表している貧困率の値から子どものうち何人に1人が貧困なのかを表したグラフである。2036年現在、子どもの5人に1人が貧困だ。スーパー戦隊チームや美少女戦士チームごっこをするとき、そのうち1人は貧困だと思ってもらえばいいだろう。

(出展:厚生労働省『国民生活基礎調査』)

あとワントピックで現実侵入ゲームの中身に戻る。もう少しだけ社会的背景についての話にお付き合い頂ければとおもう。

②孤立児は社会的にも放置されている

・親に放置されて暮らす子ども

・学校に行くお金のない子ども

・食事を十分に摂れない子ども

・不衛生環境で生活する子ども

このような個々別々の状況をもった孤立児たちがいまこの瞬間も日々を送っている。彼らはどうして手を差し伸べられることがないのだろうか。そこには2つの問題が横たわっている。

Ⅰ.相対的貧困状態の孤立児は発見が困難

貧困には2種類ある。絶対的貧困と相対的貧困だ。もしご存知であれば飛ばしていただいてかまわない。

絶対的貧困とは衣食住が確保できず生存不可能な状態である。生存不可能というほどではないが「普通の生活」を送れるほどでない状態を相対的貧困という。さきほど書いたように、不衛生な環境で生活しつづけている子どもや学校に行くのに必要な教材費や運動着を買うお金のない子ども、食事を何日かに一度しか食べられない子ども。このような子どもたちは、程度によるが、相対的貧困に含まれる。

相対的貧困家庭は困窮状態にあっても外出時だけは綺麗な格好をしている場合もあるし、親は外出するが子どもは家の中だけで生活しているというパターンも多い。そうなってくると発見は非常に困難である。

Ⅱ.養護施設が満員で孤立児の行き場がない

貧困の加速に伴って、児童養護施設は常に満杯である。それは里親も同じだ。絶対的貧困の児童は病院や施設になんとか詰め込んでもらえても、相対的貧困状態の児童は受け入れられないことが多い。貧困の加速に受け入れ先が追いついていないのだ。

このような状況に対応しようとする制度も組織も存在していない。孤立児は孤立しつづけるしかない状況に押しやられている。

親や地域から孤立した子どもたちは、まずなによりも安心を得ることができない。生きることへの承認だって得ることができない。そして、教育は十分に受けられず、他者との関わりを学ぶ機会もない。そのような子どもたちがいまもどこか見えないところで生きている。

生活圏のなかでも/社会的にも孤立した子どもたちのために、わたしはゲームをつくった。

[1]

2033年12月22日(木)。さいたま市桜区田島。少女を発見。106人目。橘木莉奈(仮名)。少女は毛布を体に巻き付けて眠っている。体重19.9kg。他の孤立児たちと同じくこの少女もやせ細っていた。暖房もカーペットも付いていない。電気が止まっている。

目を閉じたまま莉奈は頭をちいさく動かす。ゆっくりと開いた瞼の向こうに、虫のような虚ろで無機的な瞳が現れる。少女は玄関の方へその目を向ける。外で犬が高い声で吠えていた。少女は毛布を首もとに引きつける。声は続いている。莉奈は丸まったままの姿勢でじっとして動かない。

後から分かったことだが、莉奈はこのとき7歳。父と2人暮らしだ。彼女がこの数年後にクマのポポに語ったところによると、父親は数日帰ってきておらず、そのあいだ何も食べていなかったそうだ。父親はもし帰ってきても酒を飲んでおり、莉奈に構うことなく寝るか、郵便物だけ急いで確認して出ていってしまっていたという。「がんばって仕事探すからな」とだけ言い残して。

時間が経っても犬の声は止まなかった。莉奈は目をすこし細めて心配と怪訝が混じったような表情をしはじめるが、すぐに目を閉じてしまう。犬の声は止まない。赤ん坊が泣くのに似た空間の上部に響く声だ。少女はもぞもぞと動いて立ち上がった。毛布にくるまったまま玄関へ向かう。

扉の隙間からおそるおそる顔を出す。パピヨン犬が、莉奈の方を見上げていた。莉奈の目に光が射したようだった。パピヨンは少女と目が合うと飛び跳ね、足に擦り寄った。少女はパピヨンの背中に触れ毛並みを指先ですこし撫でるが、まだこわいところもあるのだろう。腰が引けていた。

突然パピヨンがなにかを見つけた、というふうに顔を路地の方に向けて、トコトコ行ってしまう。しっぽが揺れている。

莉奈は緑色のゴムサンダルをつっかけて犬を追いかける。毛布が落ちた。”NO MUSIC NO LIFE”とプリントされてある黄色い長袖Tシャツを着ている。父のものだろう。大きすぎる。パピヨンは曲がり角でふりかえり、莉奈が追いつくと田島第三公園へと入っていった。ブランコが2つとパンダの遊具が1つある小振りな公園。ベンチの上に、白い箱が置かれているのだが、森の奥の部族の祭りにスーツ姿で参加している男のような異質さがその箱にはあった。犬がその前でキョロキョロしている。

箱の正面には太い赤矢印が描かれていてそれは空を指していた。ベンチの下にはだれかが落としたらしい風邪用マスクがひしゃげている。莉奈は箱をいろんな角度から眺め、箱前面の板を上にスライドする。

オムライスがあらわれた。

このあと莉奈はその場でオムライスを食べ始めるのだが、寒さで一旦家に戻ってしまう。わたしは彼女がオムライスを家に持って帰ると想定していたのだが彼女はそうせず、上着を羽織り靴を履いて再び公園までやってきたのであった。

犬の鳴き声で少女に家の外に出てもらう、という試みはわたしにとって初めてのものであったが、彼女は恐怖よりも好奇心を選んでくれた。これは大きな一歩であった。

[2]

2034年1月21日(土)。

莉奈は郵便ポストを確認しにいく。103のポストには水道管工事や学習塾、引っ越し屋や金融関係の紙面広告が満員電車から飛び出してくる乗客たちのように溢れかえっていた。莉奈は飛び出た広告をすこしずつ腕に抱えて、ポストの鍵をまわす。

莉奈を見つけた日から1ヶ月間、パピヨンとニャモクは食事を毎日彼女の元へ届けた。なにより優先すべきは体の安全と安心できる環境づくりである。出前を注文する場合もあれば、外に連れ出す場合もあった。

お菓子を買いにスーパーマーケットに行ったときのこと。莉奈は店員に話かけられ、口を開くのだがどうしても言葉が出ない。言葉を出したいと体は動いているのだが、それが声にならないようなのだ。同じことがコンビニやレストランでもあった。莉奈は、言葉を失っていた。過去になにかあったのかもしれない、とわたしは勝手に思った。

小さな腕いっぱいに抱えた広告の束を机のうえに投げ出す。すると、まぶしいくらいに鮮やかなレモン色が飛び出した。封筒だ。そこには橘木莉奈様とある。莉奈宛ての手紙だった。

~

橘木莉奈 様

こんにちは。とつぜんのおたよりおどろかれたことでしょう。わたしは美吉優子といいます。もう72さいのおばあちゃんです。わたしはいまスカイブルーのくつしたをはいています。

スカイブルーのくつしたをはいているのは気分の良いことなのだけれど、わたしは足がわるいのです。あまりじゆうにあるくことができません。おトイレにいくくらいはね、できるのだけど。そとに出るのはとてもむずかしいの。

でもね。どうしてもちいさいころにすんでいたおうちをもういちど見たいのです。

莉奈ちゃんだからたのむのだけれど。莉奈ちゃんにおねがいがあります。じゅうしょのばしょ(ちずもつけますね)のしゃしんをカメラでカシャッと撮ってきてくれないかしら?そこはわたしにとってたからもののような場所で、その場所がいまどんなふうになっているかしりたいの。

じゅうしょ:埼玉県さいたま市桜区田島1-3-10

わたしにはほかにたよるひとがいません。莉奈ちゃんだけがたよりです。実は1月31日(火)にはこの場所から病院へうつることになっています。1月31日までにおくってくれたらうけとれるのだけれど。

莉奈ちゃんならできるわ。どうかおねがいします。

令和17年1月19日 スカイブルーのくつしたをはいた優子より

~

莉奈は何度も手紙を目でなぞった。そして指を折ってなにか数えている。31日までの日数を数えているのだ。8歳のときそんなことできただろうか、とわたしは思った。

晩御飯はオーガニック定食屋『ポタン』のアジフライ定食が出前で届いた。ニャモクの手配だ。食事を継続的にとって血色がよくなってくるにつれて、莉奈の顔がとてもチャーミングだと分かってくる。頬がふっくらとしてまあるいパンのような顔をしているのだ。とにかくまる。黒目が大きくクリクリしているし鼻もコロンとしていた。

2034年1月24日(火)。

莉奈は2日間、家のなかだけで過ごしていた。まだ8歳。1人で外出するのに躊躇するのは当然だ。しかしこの日、彼女は朝起きるとポストを見に外へ出た。いつもの場所に広告の山を積む。

机のうえにインスタントカメラがあった。目に当てて部屋を見る。以前よりゴミは減ったが、未だに衣類は散らばっており、ラックやダンボールの上には埃が積もったままである。

どのような心の動きがあったのか。莉奈は着替えて、封筒とカメラを持って家を出た。依頼先の家は隣接した地区にしてある。大人の足で5分かからないくらい。少女の足でどれくらいかかるだろうか。

莉奈のことは3機の虫型ロボットに担当させてある。1機は父親に張り付きもう1機は家の周囲を飛んでいる。父が帰宅しそうであれば、それまでにパピヨンが彼女を家に誘導できるよう連携をとっているのだ。

色落ちしきった紫の長袖Tシャツを着て莉奈はでかけた。真ん中に大きく狼がプリントされており”Z-PLANT”というカラフルなロゴが上部に配されている。ダウンジャケットでは寒さを防ぎきれないようで莉奈は縮こまっていた。

同封されていた地図と周囲を交互に見る。パピヨンが足下を撫でるようにうろついていた。莉奈は歩き出す。「あれ、そっちじゃないぞ!」と思いながらわたしは見守る。少女は路地を歩いていくとすこし大きめの通りにぶつかった。向こう側にコンビニが見えている。莉奈は地図を見下ろして、そしてうつむいてしまった。への字になった眉毛から寂しさが溢れている。

パピヨンが小さく鳴いた。莉奈の目を見て鳴いていた。莉奈はその目を見返して、もう一度地図に向き直る。ヨロヨロと、もと来た道を引き返す。「そっちそっち!」わたしは無言で応援した。

そのまま莉奈は地図をくるくると回しながら正しい道を選びとり依頼の場所へ着く。

赤い屋根の家があった。莉奈は小さな体で植物のあいだから家の中を覗き込む。ひとが住んでいるようで、庭に洗濯物が干されている。古い映画に出てくるような瓦屋根、横開きの玄関だ。ラージサイズのドローン便ポートが設置されてある。莉奈は、庭にある鳥居を不思議そうに見つめていた。インスタントカメラで鳥居の写真を何枚も撮る。しばらく目的の家の写真を撮っていると、おもしろくなってきたのか、家の撮影はそこそこに、向かいの家の窓際にギュウギュウに置かれたぬいぐるみを夢中になって撮り続けていた。

彼女は急いで家まで帰って、返送用封筒にカメラを入れてポストまで投函しにいった。

2034年1月31日(日)。

スカイブルーの封筒を見つけたとき、莉奈の顔はパアッと明るくなった。

~

橘木莉奈様 こんにちは。

わたしは今日はしましまのくつしたをはいています。

しゃしんを撮ってくださってありがとう。いえのようすがよくわかりました。とってもうれしいわ。莉奈ちゃんはわたしがおもっていたよりずっとずっとゆうきがあるのね。知らないところにでかけていくのはこわかったとおもうの。それなのにゆうきをだして外へ出てくれたのね。ほんとうにありがとう。

莉奈ちゃんによろこんでもらえるかわからないのだけれど、クマのポポをプレゼントするわね。ポポはものしりだから、いろいろおしえてもらうといいわ。

でもね。ひとつだけまもってほしいの。ポポがしゃべることは、莉奈ちゃんとわたしだけのひみつよ。ポポは恥ずかしがりやで、ほかのひとにしゃべれることがしられてしまうと、話せなくなってしまうわ。きをつけてね。

写真を撮ってくれて

ほんとうにありがとう。

たいせつにするわ。

p.s.『雪解け水のセレナーデ』大好きな曲です。↓↓↓

令和16年1月29日 しましまくつしたの優子より

~

手紙の末尾にボタンがあり、それを押すと歌が流れた。莉奈は何度もボタンを押して鼻歌でそれを真似た。

[3]

2035年1月16日(火)。

「どうしましょ!どうしましょ!どうしましょ!どうしましょ!うちのルパポンちゃんがいなくなってしまったのよ!」。

大きなピアスが揺れている。家の近くで莉奈とよくすれ違っている女性だ。赤い口紅にハイヒール。なにかつぶやいている。莉奈は見ないように通り過ぎようとした。空一面にかかる雲が、ところどころ赤く染まっている。

莉奈は9歳になっていた。この1年間、ポポに家事や勉強を教わりながら8件のちいさな『頼まれ事』に応えてきていた。お寺の階段の数を数えたり、どんぐりを拾って届けたり、長澤保と岩崎信広どっちの家の表札が大きいか比較しにいったり。

ポポはよくあるAI搭載型のクマ人形だ。他と大きく違うのは、玩具の人形の何倍も凝ったソフトを積んでいることだ。わたしと須田練で、孤立児の生活サポートや教育、そしてなにより励ますことに長けたAIをつくった。ポポは包丁や掃除機くらいであれば持って動作を教えることもできた。

「あらあなた!あらあなた!」

ピアスの女性が体を左右に揺らしながら近づいてくる。ジャケットのフードに大きなファーがついている。

「あなたミステリアスな感じの方ね。でもチャーミングでもあるし…。う~ん。」

女性は莉奈の顔を見てうなっている。90度に曲げた腕に、財布1つしか入らなそうな小さなカバンをぶらさげていた。莉奈は縮こまりながら、そのカバンを見ている。

「そんなこといいのよ、あたし!世界のことなんて。世界のことなんていいの!ルパポンちゃんがいないんだから!」

ピアスの女性はプロジェクティブキャラクタである。虫型ロボット”ニャモク”に搭載されたマイクロプロジェクタがリアルタイムに莉奈の目に入る光を計算し、キャラクタを影なども含めて瞳に直射する。常に動きつづける目の位置を正確に計算するため、莉奈の耳穴に、ゴマ大のレシーバを貼り付けてあった。これは須田練の最新技術である。これだけの解像度のプロジェクション技術はまだ製品化されていない。どこよりも早く組み込んでくれたのだ。

莉奈は女性が立ちはだかっていてうごけない。

「…。」

「あなた。ルパポンちゃんを探してくれない?」

「…。」莉奈はうつむいて自分の指先を見ている。

「えっ、探してくれるの?ほんとう?すぐにルパポンちゃんの写真を見せるわね!」

「…。」莉奈は唖然として首を傾げている。

「あら。どこかしら。どこかしら。…。あった、これよ!」。ルパポンちゃんは蝶だった。マスカットグリーンの蝶だ。

「ウワホ!かわいワンちゃんだこと!」しずかに莉奈の横についていたパピヨンを見て女性は言う。

「写真をあなたに渡すわね。」そう言ってパピヨンの口に写真をくわえさせる。

プロジェクティブキャラクタである女性にも彼女が持つ写真にも実体などないため、一旦写真をパピヨンに渡したという体裁をとり、パピヨンがそれを実物の写真とすり替えて莉奈に渡す、という手順が必要だった。この辺りは現実侵入ゲームの肝だが、地味で面倒なのでなかなか製作するのに気が向かない。だが非常に重要なポイントである。

「わたしはこのあたりを探してるから、見つけたらおしえてちょうだいね!」。そう言って女性は手をひらひらさせて離れていった。と思ったら戻ってきて、「あ、ルパポンちゃんは電柱が好きなの!」と言って去った。

莉奈は口をポカンとさせて女性の背中を見送った。すこし折れてしまった写真をきれいに伸ばしながら、少女は家へと歩く。

「おかえりだよ!莉奈!」

莉奈は写真をポポに見せる。

「見たことない蝶々だよ。或る日、荘子という人が夢のなかで蝶になってヒラヒラ飛んでいた。夢から覚めるとかれは…」

莉奈はポポの話をぜんぜん聞いておらず、ピアスと口紅とハイヒールのことをジェスチャーで伝えようと必死だ。

「ほうほう。そういう姿の人物が写真を渡してきたってことだと受け取ったよ。捜しに行くの?もう遅いから明日にしたらだよ。」

莉奈はうなずく。

「漢字やったらご飯にしよだよ!」ポポは言う。

勉強についての方針はパラメータの全フリにしてあった。適正のある科目や技術に時間を極端に費やすのだ。既に遺伝子検査を行ってあり、莉奈は言語と球技に最も適正があることが分かった。そのためポポは、彼女に物語や漢字を次々に教えていた。

2035年1月17日(水)。

莉奈は鼻歌を歌いながら電柱をうえからしたまで眺めて歩く。昼すぎからパピヨンと一緒に歩いているが、マスカットグリーンの蝶”ルパポンちゃん”はまだ見つかっていない。莉奈は夢中になっており、鼻歌がかなり大きな音になっていることに気づいていなかった。寒さで莉奈の頬が赤くなっている。大きな駐車場のある自転車屋を通りすぎたところで信号が変わるのを待っていた。

莉奈の足にパグ犬がひっついた。

「行くわよ!ジャコ!!」がっしりとした鼻の少女がそう言いながら犬をひっぱっている。ジャコは莉奈から離れようとしない。

「もお~。ジャコが懐くなんて珍しい。」

莉奈は少女を見返す。

「ねえねえ。さっきうたってたあの歌はなに?わたしはアラベル。あなたは?」

アラベルは莉奈と同じ9歳。ウズベキスタン出身者の間に生まれた子どもだ。わたしは昨年、学校にも行けなくなり家に篭って栄養失調になっている彼女を発見した。父親はいなくなってしまい、母親がひとりで働いているが、働いてたお金はウズベキスタンへの仕送りに消え、2人の生活費はわずかしか残らなかった。母は人付き合いを夫に任せていた。だから彼がいなくなると、夫も含めて仲間6人で住んでいた家には居づらくなった。2人で家を出る。家賃は高くなり、自分以外に子どもを見てくれる人もいなくなった。アラベルは孤立した。観察からの推測ではあるが、だいたいこんなところだろう。

「ジャコ!もお!」パグ犬は離れない。

「しばらくいっしょにあるくわ。」

「…。」信号が青になり莉奈は横断歩道を渡る。アラベルも渡った。パピヨンとジャンがそれについてくる。

「なに見てるの?写真?蝶々?蝶々をさがしてるの?」

莉奈はうなずく。

「それじゃあわたしも探すわ。ジャコが離れるまで。」

アラベルはから元気な部分もあったが、もともと、誰もが意思の強さを感じるであろう強い目をしていた。黒目がまっすぐとして、どこまでも遠くを見渡せるようだった。輪郭はシャープで、眉毛と髪は瑞々しい黒だ。

2人は電柱を見つけては表と裏を確認することを繰り返す。

「そろそろ見つかりそうな気がするわ。」

ゲームキャラクタのようなことをアラベルは言う。断っておくがアラベルはゲームキャラクタではない。肉体のある少女だ。

莉奈は黙々と前へ前へと歩く。アラベルがそれについていく。顔を切るような凍風が吹きぬける。

「あ!」

細い路地に入った時のこと。アラベルが叫んだ。莉奈はふりかえり、アラベルが指す先をみる。なにも見えない。また歩こうとしたところ、肩を叩かれる。

「あそこ!」

蛍光の緑がスッと上空を通った。莉奈はアラベルの方を向いて、目を大きく見開いた。指をさして口を「あれあれ」という形に動かしている。

「いたよお!!あれだよね?あれだよね?」

莉奈は外れてしまうのではというくらい激しく首を動かして頷いた。2人はバシバシ肩を叩きあって見つめ合い、最後にハイタッチをした。

近場にある公共プロジェクションディスプレイで女性に居場所を報告する。写真のうらにある連絡先をアラべルが発見していた。

「ルパポンちゃん!そこにいたのお!いま迎えにいくからねえ!あなたほんとに見つけちゃったのね!ワンダフル!ワンダフル!ワンダフォォー!」

「PPDの掲示板って使える?」アラベルは言う。

莉奈は首をふる。

「これ使えばこれからも会えるから。覚えて!」

アラベルは9歳にしては大人びている。ただ、ときどき人に見えないところでこの世界ではないどこかに行ってしまったかのように魂の抜けた表情をした。莉奈と一緒にいると、子どもらしさを少し取り戻せているように見えた。

「あとね。あ、そうそう。名前は?なんていうの?」

「…。」莉奈はPPDのメモ帳のところに”りな”と書く。

「りな!こんどにしようかと思ったんだけど今日言っちゃうわ!これ。押入れで見つけたんだけど。わたしこれを目指してるの」

それはノートである。『モーガンはかせの日記 vol.67』と表紙に書かれてある。

~~~

サイタマの海辺. 一月抱く水枯レの穴へ.

3つの水歌ヲうたえ. 宝ノ雨がフルだろう.

~~~

莉奈は背筋をピンッとさせて、PPDのメモ帳に”さっきうたってたの雪どけ水のうた”と書く。

「え!それ!それぜったいこの歌だよ!えええ!すごいよ!こんど教えて!」

「…。」莉奈は褒められてどんな顔をしていいか分からないというふうにモジモジしている。

「絶対連絡してね!ぜったいよ!」

アラベルはそう言って微笑んだ。莉奈はうなずく。2人はそれから、お互いの『頼まれ事』を協力して解決していくようになる。

[4]

2035年8月9日(木)。

「わっ!こんどは10回!?どうしたらそんなに跳ぶの?」

莉奈とアラベルは荒川の土手で飛び石をしていた。アラベルは石を前に投げることすらできないのに、莉奈は家でポポに教わっただけですぐにできてしまった。午前中なのに35℃を越えている。

「わたしももっと跳ねさせたいなあ。でもむりっぽい、から、家で角度の計算しよー。なんで跳ねるんだろう。」

アラベルは遺伝子適正が算数にあったため、”ピコ”というウサギ人形型ロボットに算数と理科ばかり教えられていた。9歳でもう小学校の内容を終えている。

汗だくになってきたので飛び石はやめ、いつもの田島10丁目第一公園へと向かう。その途中で、向こうから大きなピアスをつけた女が歩いてくる。女が莉奈たちに気づく。

「あら!あらあら!ルパポンちゃんじゃないの!あ、ルパポンちゃんじゃないわね。そうじゃないわ。ルパポンちゃんのソウルメイトよね!」

「…。」莉奈はアラベルの方を見る。

「…。」アラベルは目をつぶってしまっている。

「そそそういえば、あなたたち『起きている時間が寿命なんだ。だからたくさん寝るんだ』とか言ってるおじさんには会ったかしら?」

「ううん。会ってないよ。」アラベルは返答する。

「あら、会うといいわよお!言ってることは正しくないけど、聞いてるとおもしろいわ。」

「ふーん。」

「それとこないだ友だちに聞いたんだけどお。わたしはね、信じてないんだけどお。おもしろいから言っちゃう!緑色の光の先にカプセルがあるらしいのよ。そしてここからが嘘っぽい。カプセルのなかには美しい歌が入ってるんだって!歌がカプセルのなかに~?そんなことぉあると思う?」

アラベルはハッとしたように莉奈の方を向いた。

「緑色の光っていうのはどこにあるの?」

「知らないわ。わたしルパポンちゃんがいてくれればいいの。だから世界のことなんて知らないわ。じゃあね~」

そう言って、女は手をフリフリして道を曲がって消えた。

莉奈は公園までアラベルをひっぱっていくと、地面に文字を書き始める。以前、”東福寺の階段の数を数えてほしい”という『頼み事』の途中に緑色の光を見た。ということを地面に書いている。

「え!すごいよ!莉奈!そこに歌があるんだ!」

莉奈はうなずいてから、光の奥まで行ったのだがそこにある装置の意味がわからず引き返してしまった、と続けて書いた。

「連れていってくれる?行ってみよう!!まだ明るいし大丈夫だよね?」

まだ13時。莉奈は時計を見てうなずく。

緑色の光は歩いて15分くらいの高架下にあった。「こっち」というふうに口を動かして莉奈が手招きする。光の奥にある金網に隙間があって、そこを抜けると建物裏手の床にフタがある。開けると地下への階段があった。

「わ!広いね!」

階段を降りた正面には卵がどーんと立っている。それは金属の卵で、中心に白で『5』という文字が彫られている。右側には古びた木製テーブルの上にバケツが3つある。左側の壁にはメジャーが吊るしてあり、小さな脚立が立てかけてあった。

「なんじゃこりゃぁぁ~。」と言いながらアラベルはバケツを調べる。3つのバケツはきれいな直方体で、高さは同じだが、底面積が異なっていた。

「う~ん、なんだろこれ…」

一番大きなバケツには水が満たされていて、中バケツと小バケツは空だ。金属の卵を脚立で上から見ると水の注ぎ口があった。

アラベルは大バケツから中バケツに水を半分くらい移して、それを脚立の上からゆっくり注いでみる。しかし途中で水が卵の表面に沿って下にこぼれてしまった。

「ええ?」

注ぎ口が勝手に閉じたのだ。水がすこし入ると一定時間で口が閉じる仕掛けになっているのだ。莉奈が、「あ!」という顔でバケツの裏を指差す。そこには蟻のように小さな文字が並んでいた。

~

この卵はからくり卵です。

ぼくは卵を食べるのはそれほど好きとはいえないのですが、形は大好きです。グッとくる形ではないですか?

ぼくはからくりが好きで、たくさんのからくり装置をあつめてきました。

ただ、このからくりだけは解くことができません。

卵にぴったりの水をそそげばいいようなのですが…。

挑戦しつづけてわかったのは、

①バケツに印をしてはいけない。

②水は1度注ぐと、それから1週間は注ぐことができなくなってしまう

ということくらいです。

ここまでたどりついたあなたたちなら解けると信じています。

44歳男性ミドリ

~

「ありゃー。1週間待たなきゃなのかあ。バケツ測って帰ろう。」

莉奈はうなずく。アラベルはバケツの底の長さを測っている。

「大きいバケツの底面積が210㎠で中バケツが147㎠、小バケツが63㎠だね。」

莉奈はポカンとした顔をしていた。

「じゃあね!またPPDで連絡するよー」アラベルはいそいそと帰っていった。

2035年8月25日(土)。

莉奈は毎日PPDに伝言を残していたが、2週間経っても返答がない。わたしはちょっと難しすぎたかな、と反省していた。アラベルは遺伝適正で算数に時間を全フリされているが、とは言えこれは大人でもむずかしい問題だ。相当苦労しているようだった。ウサギ人形のピコは、アラベルに「休んだり戻ったりも大事だよ~」と伝えるが、アラベルは四六時中潜り込むように数字と向き合っていた。そして今日、やっと納得のいくなにかを掴んだようである。アラベルは家の近くのPPDで莉奈に返答する。

「210と147と63は21の公倍数で、10:7:3の比になっているんだ。」

アラベルは莉奈に会うとまっさきにそう説明する。

「卵には『5』って書いてあった。あれはこの比に合わせた数字なんじゃないかと気づいた。『10』の水を、中バケツや小バケツに上手く移動して、最後に『5』の水を作ればOK。そこまで分かったからすぐ解けるかなと思ったら、バケツを使って『5』をつくる手順を見つけるのに時間がかかっちゃったんだ。返事しなくてごめん。」

莉奈は大丈夫という風にうなずく。

「数字のことになると、入り込んじゃって、まわりが見えなくなるんだ。それでね」

アラベルはあの地下室に行くまでの道すがら、大バケツに満ちた『10』の水とバケツ3つを使って、どうやって『5』の水をつくるかについて説明している。莉奈は今日、アラベルが伝えてくれようとしている話のはじめからまるでわかっておらず、とにかく相槌を打っていた。そりゃそうだよねえ、とわたしは思う。

「一気に水を注がないと口が閉じてしまうし、ぴったりの水を入れないとダメだから、バケツをうまくつかって『5』をつくるしかないんだ。」

部屋につくとアラベルは、水をバケツからバケツへどんどん移動していく。装置を作ったわたしにもアラベルの動きは早すぎて今どの段階なのかよくわからなかった。

「できた。」莉奈が脚立を卵の横に設置していた。

「よーし!注ぐよ!」水がいっきに注がれていく。注ぎ口が閉じる直前に、ちょうど水が入れ終わった。”カコン”と歯車が噛み合う音がして、卵がパコリと真ん中から開く。キャベツくらいのサイズのカプセルが転がり出て床で跳ねた。それをアラベルが開く。

「わ!オルゴール?!」莉奈がキラキラした目でアラベルの手の中にあるものを見つめている。アラベルがそれを手渡すと莉奈は限界までぜんまいを回した。コップを軽く叩くような素朴な音がメロディを奏でた。

「2つ目の歌だ!」。アラベルは言った。

[5]

2036年6月2日(月)。黒い雲がかかるどんよりした日だ。

莉奈は陸橋の上で、欄干にもたれかかって下を見ているスカート姿の男性を何度も見かけていた。一番近いコンビニに行くときに渡る陸橋なのでよく通る道なのだ。

おこずかいでお菓子を買いに行く道すがら。その人物は今日も陸橋の上にいた。いつもより橋から外に上半身を大きく突き出している。

危ないと思った莉奈は走り寄る。パピヨンも莉奈について走る。男は振り返る。

「お?」

「・・・」

「いい天気だな~。でもさ、だからなんなのだろう。」莉奈は怪訝な顔で黒い空を見上げる。

「・・・」

「聞いてくれるか?ある夏のこと。ある日、少女が村の外にある森にベリーを摘みに出かけると、」男性は厚みのある声で語り出す。莉奈はとまどいながらも話の空気に巻き込まれているようである。

「少女は、顔に赤い入れ墨をした青年に出会う。彼はじつは熊だ。びっくりだよな。熊の青年は少女を誘惑する。誘惑して、自分たちの世界につれていくんだ。そして結婚までしてしまう。少女は熊の世界で暮らしているうちにだんだん熊になり、熊の子どもをつぎつぎに産んだ。熊の世界ってそんなに楽しいのか?それからその村では、ときどき少女がいなくなるようになったんだ。」莉奈は真剣な顔をしている。

「これは本当の話。仏子の小山で実際にあった話だぞ。村のものたちは話合いをして、熊に毎年、花束を届けることに決めた。長老が、大昔はそうしていたらしいと言ったのだ。ブーケを届けるようになってから、少女がいなくなることはなくなった。熊はね、取り引きが分かるやつなのさ。…嘘だと思ってないよな?」莉奈は首を振っている。

「わたしは毎年、仏子の小山にブーケを届けているおじさんだ。だけど今年はさあ、上司に呼ばれちゃって。外せないんだよ。行けそうにない…。なんてこった!」

「もしわたしがブーケを届けなかったなら、この町でも、クマに女の子が誘惑されてしまうかもしれない!ど、どうしよう!」

そう言ってまた男性は欄干で項垂れる体勢に戻ってしまう。スカートからは綺麗な太腿が見えている。男性が話さなくなったので莉奈は通り過ぎてコンビニで買い物をする。

帰り道に同じ陸橋を通る。男性はまだそこにいた。

「そうそう!ブーケのメモをみてほしいんだ。花菖蒲1本と岡虎尾たくさんを束にすればオーケー。あ、たくさんあるから1枚あげるよ。」と男は言って、メモをパピヨンの口にくわえさせる。

「でもこのことは内緒だぞっ!ブーケより仕事を選んだって知れたら、、、」

莉奈が行こうとすると。

「ブーケを熊に渡すとさ。いつも森が歌をうたってくれるんだけどねえ。わたしはメロデーというのを苦手としていてね。人工的な感じかなあ、メロデーというのがどうもねえ、肌に合わないんだよ。コンソメは好きだけど。」

莉奈は”歌”というワードを耳にした瞬間、急いでメモを見る。メモの裏には小山へのかんたんな地図も載っていた。パピヨンが小さく鳴いた。

2036年6月3日(火)。小雨がぱらつく日である。

莉奈とアラベルはさいたま市立武蔵浦和図書館で花のことを調べている。

「あった!あ、花菖蒲は6月の花だね。ちょうどよかった」

花菖蒲はべーっとした舌のように垂れ下がった形の花びらを咲かせる。

「でもさ、もう歌は見つけられないかと思ってたよお。だってオルゴールみつけたのっていつ?10ヶ月まえ?わたし諦めかけてたもん。うれしいなあ。」

莉奈は笑顔でうなずく。影が少し薄れ、無邪気さが芽生えはじめているようにわたしは感じていた。

2人は傘をさして花を見に行く。六辻水辺公園にあると図書館司書が言っていた。

「これじゃない?これこれ!でもさ。仏子駅って遠いから、また明日だね。あ、ダメだ、明日はママが家にいるんだ。明後日!」

2036年6月5日(木)。曇ってはいるが雨は降らないという予報。

9時に集合して花を積み2人は武蔵野線の電車に乗る。仏子駅は武蔵浦和駅から1時間以上かかる。親がいない状態で電車に乗るのも、こんなに遠出するのも、2人とも初めてだった。アラベルは不安そうな顔をしている。

「ねえ莉奈、あそこ見て!」

線路の下を川が流れている。色々な格好の大人や学生が、乗り込んでは降りていく。2人の表情はかたい。

「ここで乗り換えね。」

新秋津駅から秋津駅まで歩いて西武池袋線に乗り換えだ。秋津駅までの途中にパン屋があったので、莉奈はあんパンとよもぎパン、アラベルはホイップクリームデニッシュとアップルパイを買った。それぞれポポとピコにもらったおこづかいを事前に指輪にチャージしてあるのでスムーズだ。

西武池袋線はガラガラである。2人は誰もいない長い座席の真ん中に並んで座っている。パンをかじりながらアラベルが言う。

「わたしのママね。昨日ひさしぶりに1日中家にいたんだけど、ずうっとPDでなにか見てて、わたしとぜんぜん話してくれないの。」

莉奈はアラベルのほうを見て口を結んでいる。

「わたしが学校に行けなくなったときもね。なにも叱るようなことを言うわけじゃないんだよ。でもね、諦めた、って感じで、もういいや、って感じで、『いいんだよ。大丈夫だよ』って感じがわたしはほしいのに…。でもね!一生懸命働いてくれてるんだ、ママは。朝から夜遅くまで。だからこんなこと言っちゃいけないよね、」

アラベルは窓の外を見る。とくに目を引くところのない住宅街が通り過ぎていく。莉奈はアラベルと一緒に窓の外を見る。そして頭をアラベルの肩に寄りかからせる。肩を寄せ合って外を眺めるでもなく眺めていると、仏子駅に着くのであった。

「とうちゃーく!」

電車をジャンプして降りるとアラベルは大きな声で言った。

武蔵野音楽大学の脇を2人は歩いていく。金管楽器の音が2人のところまで細切れに届いてくる。そのまままっすぐ歩くと加山丘陵という小山の入口だ。

「なにあれ?」

加山丘陵はちょっと変わっていて、アスファルトの山道をくねくねと歩いていると巨人像が見えてくる。この巨人像たちは、わたしが用意したものではなく、もとからそこにあったものだ。調べたところによると、福永一平という人物が、丘陵内の使われていない掘っ立て小屋を勝手に増築してそこに住み着いた。彼は彫刻家だったらしく、巨大な作品を小屋の斜面に運んで設置してしまったのだそうだ。加山丘陵は自然公園に指定されており、法律があーだこーだと絡まっていて追い出すことができなかったそうである。

彫像は見上げるような高さで何体もそこに立っている。2人は斜面を降りて、その足元に立つ。

「おっきーい!というかなにこれ?はだか?」

「…。」

小屋の玄関のドアは外れてしまっており、外壁にはツタが絡まって、その小屋全体が山の一部のようになっていた。もう人は住めない。ちなみにこの小屋も彫像も、ゲームの進行に関わることはない。

小屋を通りすぎたところから地面は未舗装になり森は深くなっていった。

「なんかさ、思ったより安全そうだよね?だってこんなに登っても人が歩ける道がつづいてる。」

莉奈はうなずく。

「こんなところに熊なんて出るのかな?ウサギだって出なそうだよ?」

莉奈は「そうだよね」と口を動かす。

「あ、あれなに?…。あ~、展望台かあ。なんか頂上っぽいところまで来ちゃったんですけど、どこに熊いんのさ~」

2人は展望台には登らず、元来た道を引き返す。あるところで莉奈が、動物が通ったように草が踏まれた跡を発見する。山道から脇に逸れる方向だ。草の中を谷方向に降りていくことになる。

「行ってみよ。っか。」アラベルは切れ切れに言う。不安そうだ。莉奈が草を踏んで降りていく。林を分けるようにどんどん奥へ進む。振り返ると、もうもとの山道は見えない。

「これだいじょうぶ~?」アラベルは莉奈に言う。「あっ!蜘蛛の巣ついた。うわ~ん。」音楽大学から金管楽器の音がうすく届いてきている。

草の影から、何か赤いものが莉奈には見えた。そこには玉座があり、獣が座っていた。「あ!」っと言いそうなアラベルの口を莉奈は抑えに飛びつくが間に合わず、その声は森中に響いた。熊だった。2人は息をひそめる。しかし熊は確実に、2人の方を見ていた。莉奈はブーケを盾のようにして体の前に出し、固まった足をなんとか前に出していく。

熊は立ち上がり、四足でのっそりと、台の周りを歩く、そしてまた玉座に腰を下ろす。宝石細工の施された細長い台の上に、青銅の花瓶が置かれている。莉奈はそこまで走ってブーケを花瓶に投げ入れた。2人はくっついて熊の方を見ている。熊はブーケを見ている。ブーケを見ながら、じっとしている。

ゆるやかな動作で熊は右足を持ち上げ、足の裏で地面を2回叩いた。すると音楽が響き始める。

「わっ!!!歌だ!!どうしよ!どうしよ!莉奈!」

熊はゆっくりと歩き去っていく。立ち上がったと同時に玉座の座面から光るものが落ちた。それはCDディスクだった。古いメディアだがまだ再生可能だ。

「じゃじゃ~ん!ほら!ここみて!『葉先から零れる水滴へ贈る歌』だって!」アラベルはその場で手を広げてジャンプした。「3つ目だ!」

[6]

2037年1月27日(火)。2人は11歳になっている。ついに莉奈とアラベルは暗号の場所へ向かう。去年の6月から、約半年もの間ずっと、2人は暗号と闘い続けたのであった。

~~~

サイタマの海辺. 一月抱く水枯レの穴へ.

3つの水歌ヲうたえ. 宝ノ雨がフルだろう.

~~~

アラベルは地図が好きだ。この埼玉に、海なんてないことを知っている。2036年10月26日の日曜日、彼女は毎週のように訪れているさいたま市立武蔵浦和図書館で郷土資料コーナーにふらりと入った。昨日までは日本地図の海岸沿いを虱潰しに眺め続けていたのだが<サイタマの海辺>に関連しそうな言葉は得られていなかった。郷土コーナーにはその名の通り埼玉という土地に紐づく歴史の本が並んでいた。アラベルはなんとなしに『武蔵国近代史』という分厚い本を棚から抜いた。

テーブルでその資料を開くと、武蔵国とは、かつて日本を分けていた行政区域の一つで、埼玉地域はその武蔵国という区域に含まれていたことがわかる。アラベルは資料を30分ほどパラパラ読むと立ち上がり、PPDのところに行って「埼玉 古地図」と検索した。

検索にヒットした画像をアラベルはつぎつぎに見ていく。そして指を止める。奥東京湾。約6000年前の縄文前期、東京湾は今の位置ではなく、もっと内陸にまで入り込んでいたのである。6000年前の地図を今の地図に重ねられるサイトがあり見てみると、今いる武蔵浦和駅の近くまで海岸がやってきていたことをアラベルは発見する。これだ!とアラベルは直感したように、すぐPPDで莉奈に伝言を残した。

2036年11月6日の木曜日。2人はさいたま新都心にいた。cocoonという巨大ショッピングモール内を散歩している。33周年サンキューセール開催中だ。

「埼玉にはね。昔海岸があったんだ。6000年も前だって!よくわかんないよね。そんなこと言われても。」

莉奈は店先に並ぶ服を眺めながら、アラベルの話をきいている。

「それでだから、<サイタマの海辺>っていうのはその6000年前の海辺のことで。それ沿いに暗号の場所はあるはずで…。それでそれで…。<1月を抱く>ってなんだとおもう?」

ナップザックから莉奈が紙を出す。1月という言葉をいろいろな言語で書いてきていたのだ。異国の単語のうえには、カタカナでルビがふってあった。

ジャニュアリー/ジェッナァイオ/エネッロ/ジャンヴィエ/ヤヌアー/イロル/イーユエ・・・。まだまだ続く長いリストのその最後に、おまけのように”睦月”と書かれてある。

「え?」アラベルは飛び跳ねる。

「ちょ、ちょっと待って、睦月?」莉奈はうなずく。

アラベルは黙ってショッピングモールの外へと走り出す。駅の方へ。中華料理屋や映画館を置き去りにするように莉奈もそれを追いかける。駅前でPPDを見つけるとアラベルは古地図を表示する。

「えっと、えっと、えっと。あー。んー。…。これ!ほら!ほらほら!あった!睦神社!昔の海岸沿いだよ!」

2037年1月27日火曜日。2人は睦神社にいた。武蔵浦和駅のほうから行ったので社につづく急角度の階段を登ることになった。神社は崖の突端にあるのだ。奥東京湾の痕跡である。かつては崖下が海で、上が海岸線であった。

睦神社には六の神様がいる。木花咲耶姫命、伊奘諾尊、伊弉冊尊、稲倉魂命、大山祗大神、誉田別名。六の神様を奉じた社がここに合祀されているのだった。

「たてものも鳥居もいっぱいあるのに、なにもないねえ。ここじゃなかったのかなぁ?…でも全部お参りしとこっ!」

2人は白い息を吐きながら、一つ一つの社の前で手を合わせる。六つ目の社に手を合わせ終えたときである。

「あれ…?なんか光ってない?」

なにかが赤く光っている。それは睦神社の敷地内にあるビルのドアノブだ。

「さっきあそこ見たよね?…まあいっか。入ってみよ~」

ビルの内側は、部屋として使えるように区分けされているが物がなく、コンクリートの壁が目立っている。「あ!」。一番奥の壁に鈍器で乱暴に破壊されたような穴があいていた。「ん??」穴を覗くとそこには闇へと続く階段があった。「まっくらだよ…」アラベルは階段を降りていく。「わ!わ!ほんとにまっくら!!!こわいから莉奈さき行ってよ~」とアラベルに言われ莉奈が前になる。階段を下るにつれて、光が失われていく。真っ暗な中を手探りで進まなければならなくなる。傾斜が強めの階段で、どんどん深く潜っていく。

いままで右手で伝っていた壁の先がなくなった。莉奈はアラベルの手を2回ギュッギュッっと握る。

「ん?階段おわり?」

平坦なところに着いたようだ。ふわあっと周囲が明るくなる。真ん中の土の地面は大きく窪んでいた。窪みは木の柵で囲われている。<水枯レの穴>という文字が消えかかった木板が刺さっていた。

「ここだね。」アラベルは言う。

「ここだよね?」と言ってアラベルは変なポーズをする。莉奈は笑ってうなずく。

2人は手をつないだまま。莉奈は鼻歌でアラベルはラララという声で歌った。今日の日のために、手紙とオルゴールとCDを聴いて、一緒に練習してきていたのだ。

2人は窪みに向かって3つの歌をうたった。

「わたし一ヶ所まちがえちゃった。だいじょうぶかな…。ダメ?」

なにか降ってくる。

色彩だ。

世界の色という色が。降り落ちる。色はそれぞれテクスチャが異なっている。エナメルのようなものもあれば、煙のようなものもあれば、動物の肌のようなものもあった。上からだけでなく、右からも左からも背後からもそれは現れ、莉奈とアラベルの体すれすれをビュンビュン通りすぎていく。部屋にはマイクロプロジェクタが10機設置してある。色たちの隙間には、それを埋めるように文字が、漢字やひらがなだけではない世界中の文字が、飛んでいた。いままさに莉奈の前を『犬歯』と『распутье』という文字が通り過ぎた。そしてよく見ると様々な人が。笑う人、泣く人、怪我をしている人、飛び跳ねる人、黙る人、罵る人、なにかを作っている人、足を失った人、殴り合う人、抱き合う人。色と文字と人がバラバラに、しかし時には全体の流れとなって、流れ方を小刻みに変えながら動き続けていた。それらはそれぞれ別々に分かれているはずなのにあまりにも隙間なく詰まっているため大きな1つの粘体のようでもあった。2人とも無言で、自分を取り巻く質感を捉えようとしている。

それはしばらくすると、それぞれがそれぞれに目的地を持っているかのように自分のタイミングで外に飛んで消えた。

「え。」

アラベルは呆然と立ち尽くしている。目の前には土のくぼみがあるだけ。いま起こったことが嘘のようにそこは静かで色がない。ふたりは見つめ合い、口の動きだけで「なにあれ!」と伝え合い、階段を登った。

帰り道。

「いつも一緒にいてくれてありがとう」とアラベルが言う。恥ずかしくなったのか、アラベルは莉奈のすこし前に出る。

「ありがとう」

小さな声。アラベルは振り返って、見開いた目で莉奈を見る。

そして莉奈に抱きついた。

「アラベル、ありがとう。わたし、ずっと言いたかった。」

莉奈の声だった。それはかぼそく。ちょっとした物音でかき消えてしまいそうだったが。それは莉奈の声だった。

[結言]

以上が観察の抜粋である。ゲームのなかで子どもたちが変化していく様子を見ていただけたのではないか。まだまだ自動化すべきところは残されているが、このようなゲームの全国的な制度化をわたしは提案する。しかし、ここまで付き合っていただいて大変恐縮ではあるが、わたしはこの記録を美しい話として終わらせるつもりはない。

わたしは現実侵入ゲームが彼女らの心身をそれが無いよりは良い方向へ導けたと信じている。彼女らはたしかに変わった。だが孤立した子どもたちの心に埋められない穴が開いていることに変わりはないだろう。彼女らはこれからも、取り巻く環境と幼少期の苦い記憶と共に生きていくのだ。だから彼女らの物語はぜんぜんこれで終わりじゃない。そして、いまもどこかで孤立した日常を生きる子供たちがいるのだ。

美しい話で終わってはならない。どんな批判を受けようと、これからもわたしは現実侵入ゲームを拡大する。もし未来に、この論文を読む人があれば、ぜひ力になっていただきたい。生まれが境遇を決定してしまう社会に抗うために。

[謝辞]

主張が長くなってしまった。おばさんの戯言だと思って許容していただければ誠に幸いである。

杉原純平には感謝している。わたしはほとんど介護の仕事かこの研究にかかりきりで、夫との時間をもつことはほぼなかった。これを書いている今だってそれは変わっていない。にも関わらず、夫の資産や邸宅のホールなどを使えるだけ使わせてもらっている。そういうわたしに夫は何の文句も言ったことがない。それだけで。わたしは夫に感謝している。ありがとう。

エンジニアの須田練には、ゲームに使うロボットの開発を依頼し、更には、マイクロプロジェクタに関する技術提供まで頂いた。彼の技術なしには1人目の少年すら発見することができなかっただろう。すべての責任は杉原琴にあり、須田練は杉原琴に無理矢理やらされただけだということをここに記しておく。彼に罪はない。本当にありがとう。

そしてわたしがいた児童養護施設の母へ。彼女は一昨年亡くなった。須田練と杉原琴よりこの論文を捧げる。

[参考文献]

井原茂編(1948)『武蔵国近代史』埼玉県史編さん室.

後藤春香(2033)『子どもの貧困白書』ラメル社.

ジャック・コーン (2031)『CPI: The Fastest Way of Making Whimsical AI』福田花訳, 毎日コミュニケーションズ.

須田練 (2031)「マイクロプロジェクタによる視神経直射に関する研究」, 『日本身体拡張学』, 53, pp.261-81.

中沢新一(2002)『熊から王へ カイエ・ソバージュ(2)』講談社選書メチエ.

ファミ通責任編集 (2003) 『Mother1+2 パーフェクトガイドブック』エンターブレイン.

武藤成美(2025)『古地図と歩く浦和』さきたま出版会.

毛利充 (2035) 『令和の貧困児童たち』春秋社.

——

という観察論文を私は読んでいた。2046年2月。私は20歳だ。「フェイクリアリティ」というニュースで世間は騒がしい。金田文吾という週刊誌記者が杉原琴の行動を批判的な記事にしたのだ。

~

杉原琴は親の許可なしに子供の日常を虫型ロボットで盗撮監視しているだけでなく、プロジェクション技術を利用して子供達の現実上に彼女の思い通りの現実を上書きしている。これは私的現実の不当な侵害だ。フェイクリアリティは実に恐ろしい。まさに今あなたの現実も誰かに侵されているかもしれないのだから。

杉原琴はフェイクリアリティを貧困児童養護のために利用しているに過ぎないと主張するだろう。しかし子供たちが成長してその事実に気づいたとき、彼らはどう思うだろうか。あの楽しいと感じた出来事は演出されたものだったのか、と感じるのではないか?騙されたように感じるのではないか?長期的に考えた時に子供の為になるとは到底思えない。

~

この記事が拡散してから、動物の人形を取り上げ、訴訟を起こすと言う親もいたが、大半の孤立児の親はこのニュースを知らないか、知っていても放ったらかしであった。

私も確かにこの事実を知った時ショックを受けた。数日間、「アラベルと出会ったのは?」「オムライスを食べたのは?」と考え続けたほどだ。だから他にも私のように「幼少期のあれはゲームだったのかもしれない」と思い当たる者がいれば、騙されたと感じる気持ちも理解できる。

でもいま私は、あれが偽りの現実だったとか、騙されたなんて思っていない。だってとても生きていける状態じゃなかったのだ。何かを思うなんてことすら失った人の抜け殻だったのだ。あの犬やあの手紙が来てくれなかったら、私の生きる力は失われていただろう。今でも私は、天使か何かが私の前に幸運を届けてくれたのだと思っている。

ゲームは今も走り続けている。関東全域に範囲は広がっているそうだ。しかしこれから彼女のゲームは強い批判と闘わねばならぬだろう。私はこのゲームを残すためならどんな発言でもする。彼女のゲームだけがいまこの瞬間孤立している子供たちに手を差し伸べられるのだから。

文字数:23101