梗 概

冷めない鉄の軌跡は円

病院。20歳を迎えた僕の身体に60歳の血が流れていると医者が告げる。先日、急に体力が落ち呼吸が浅くなった。老いた血は珍しい血液型で、確かに僕のものである。造血幹細胞の活性も落ちていた。僕は心臓CTに奇妙な二つの点を見つける。医者は影だと言う。

夢ではなかったのか? 先日、目を覚ますと胸が切り開かれていた。視界には馬乗りになった人間、いや違う。人型のそれは薄暗闇に鈍い金属光沢を放っていた。それは僕の肋骨に指を這わし、力を込めた。骨の折れた振動だけが伝わる。剥き出しになった心臓に、それは二本の牙を立てる。突き刺さる感触を抱きながら僕は意識を失う。次に目覚めた時、胸は薄い線を残して閉じていた。

老いた血では長生きできまい。ロボット工学専攻だった僕は血液に関する研究に切り替える。マウス型ロボットを血液成分で駆動させる研究を隠れ蓑に、裏では僕の血中の老化因子のはたらきを阻害する方法を探る。在学中に結果は得られなかった。ロボットベンチャーに就職し、これまで同様ロボットと血液の研究を進めた。そこでタイムマシンを研究するエマと出会う。

30歳を迎えた日に不可解な事が起こる。10年を経て70歳近いはずの血液が50歳まで若返る。恋人となったエマは僕の研究が実を結んだと喜ぶ。しかし身に覚えはない。不安に駆られ身体を調べる。腰に二つの点状の色素沈着があった。あれが再び現れたのだ。エマに打ち明ける。10年前と今回、僕の身に何が起きたのか?

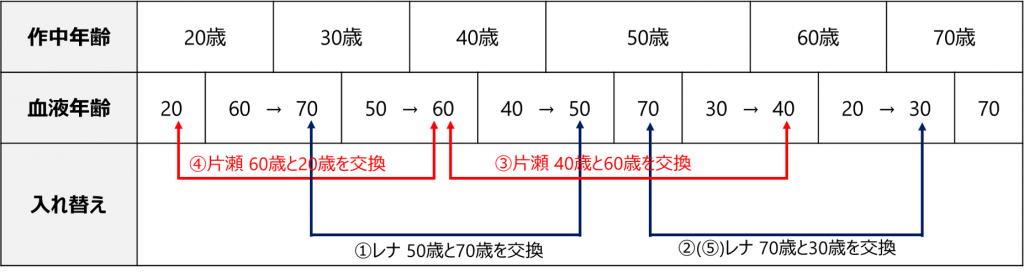

40歳を迎えた日、血が40歳に若返る。僕とエマは喜び困惑した。今回は首に二つの点。なぜか僕の血液は10年おきに若返る。未来の僕は何か知っているかもしれない。僕とエマはタイムマシン開発に没頭した。2年後、同一装置間で時間を超えた簡易メッセージのやり取りに成功する。10年後の僕に質問を送ると即座に返ってくる。【50歳で大事故。血が足りない】ようやく理解した。僕は稀な血液型だ。自己血輸血のために未来の僕は過去の自分から血を集めていたに違いない。あれは吸血鬼ロボットだったのだ。確認のメッセージを送るが、メッセンジャーが故障する。

50歳で大事故が起こった。伝言通りに血が足りない。エマは必死でタイムマシンを完成させた。僕は30歳の僕と血を入れ替えた。いまや僕の身体は大半が機械と化し、表面は銀色に覆われている。事故で失ったものは血ではなく生身の身体だった。僕は隠れ蓑だった研究、ロボットの義体を血液で駆動させている。動かすためには活性の高い僕自身の若い血液が必要だった。

60歳、表面は鈍い金属光沢を放つ。傍には老いたエマ。彼女ともう少し一緒に生きたい。10年が経ち今の身体には40歳の血液が流れている。これから40歳の僕の元へ行き、血を交換する。過去の僕とエマにタイムマシン開発の動機を与えるためだ。そして20歳の僕の元へ行き、動力となる若い血液を手に入れるのだ。

文字数:1199

内容に関するアピール

第一期「〝謎〟を解こうとする物語の作成」を選びました。

先日、95年の映画『12モンキーズ』を観た。面白い。ふと思い出し本棚からハインライン『輪廻の蛇』を引き抜き再読する。これだ。今回は絶対にこのテーマに挑みたい。第一期には参考文献が挙げられている。その中からちょうどベイリー『時間衝突』を読んでいた。そして同じく鞄の中には初回講義で読むといいよと言われたキム・ニューマン『ドラキュラ紀元』。全てがなるべくして混ざり合い本作が出来上がった。

足し算と引き算を繰り返した。たぶん、計算は合っている。結果、時間SFとして定番な構造を保ちつつもユニークな円環が出来たのではないか(計算ミスをしていたら、ごめんなさい)。

テーマに対しては10年ごと(読者としては一定分量ごと)に謎を提示し、解決に向かう僕を描き、最後に理由が分かるワイダニットの構造を意識した。アンティークな魅力を持つ作品にしたい。

文字数:392

冷めない鉄の軌跡

ふと目を覚ますと胸部が左右に切り開かれていた。慌てて身体を起こそうとしたが、全く動かない。口を開閉させることも出来ないため、叫び声を上げることも叶わなかった。何故か黒目だけは動くようで、上から時計回りにぐるりと半周、腹部までいったところで視線を止める。そこにヒト型の発光体としか形容しようのない物体が馬乗りになっている。僕はまだ夢の中にいる。

思えば胸を切り開かれているのに痛みを感じることがない。自分の身体と発光体以外の部分は真っ黒に塗りつぶされている。しかし夢であったとしても、のっぺりとした発光体は妙に艶めかしい。発光体に口はないが、笑みを浮かべているような気がしてならない。

――うつし世はゆめ、よるの夢こそまこと――。寝る前に乱歩など読んでいた僕が悪いのかも知れない。光は決して美しいものではない、小さな羽虫が寄り集まって動いているかのような印象、鳥肌が波打とうとする感覚だけが僕の脳を突き抜ける。

発光体が僕の左側の肋骨を胸の中央から横腹に向けてなぞる。よるの夢は触覚を残している。骨の上を引っかかることなく、しかしなんらかの粘性を伴いながら発光体の指が骨を這う。骨と骨の間隔が最も広い場所で指はぴたりと止まる。すっと四本の光る指が肋骨の隙間に差される。刹那、ごき、と大きな振動が伝わる。発光体の手には骨。

左側の肋骨を折る作業が六回繰り返された。十二本全てを折ることはしないらしい。目を閉じても意識をなくすことはなく、楽し気なリズムで骨が折られていった。剥き出しとなった僕の心臓は暗闇の中をリズミカルに鼓動している。

発光体は両手を僕の心臓へと伸ばす。死角となって僕の体内までは見えないが、発光体はとても愛おしそうに心臓を包んでいる気がした。こそばゆい。果たして心臓に触覚など生じるのだろうか? と疑問が生じたがすぐに考えを捨てた。忘れていたがこれは夢である。なんでもありだ。

細長い棘状の何かが、ずぶずぶと心臓の奥に入り込んでくる。まるで牛の乳でも絞るかのように僕の心臓は外から圧力をかけられる。液体が、おそらく血が失われていく。寒い。意識が朦朧としてきた。これが夢ではなくまことだったら、僕は今から死にゆくのだろう。まともに思考もはたらかず、混濁の海に溺れる。眠い。意識は細く細くなって何かのきっかけでぷつりと切れてもおかしくない。死がよぎる。その時、じわりと温かいものが心臓を流れた。ああ、これで死なずに済む。

目が覚めた。僕はブランケットを蹴り飛ばし、薄暗闇の部屋をよろよろと進み電気をつける。思い出したように慌ててTシャツを乱暴に捲る。何もない。粘つく汗が背にまとわりつく。おそるおそる左胸に手を乗せてみる。最初は弱く、徐々に強く。肋骨は確かにそこにあり、僕は鼻を鳴らす。

「馬鹿馬鹿しい」

最悪な夢だった。二度と忘れることはないだろう。無事であることを自身に思い知らせるためだけに、僕は助走をつけてベッドに飛び込む。汗は止まらない。心臓はまだばくばくと脈打っている。うつし世は夢、ではないはずだ。僕は枕に顔を何度もこすりつけて、現実を堪能した。

「異様なことなんですが、片瀬さんの血液は六十歳相当だと言えます」

目の下に隈を携えた壮年の医師は僕に告げた。よほど呆けた顔を浮かべていたのだろう。医師は頭を掻いてしばらく考え込んだ後、やはり同じ言葉を告げる。

「信じられないかもしれませんが、老化タンパクの蓄積度合いから推定するに、今のあなたは六十歳相当の血液だとみて間違いない」

医師はなんとか僕の注意を引こうと、細かい説明を加えていく。若年と老年で血液中のあるタンパク質濃度が異なること、そのタンパク質が身体組織の修復を阻害していること、マウスの実験では若年と老年のマウスの血液を入れ替えると老年マウスが若返ったこと。全てがBGMのように僕の耳を通り抜けていく。

「それで、治るんですか?」

医師の表情が曇り、やがてゆっくりと首を横に振った。正直で、良い医師だ。

「片瀬さんが倒れた原因は今説明した通り、身体組織が老化しているのにも関わらず無理をしたからです」

昨夜は僕の二十歳の誕生日だった。僕はいつもと変わらずドラッグストアのアルバイトに入っていた。

「実は今日、誕生日なんですよ」

僕の言葉に目を丸くした若い社員は、閉店作業の後に他のバイト仲間たちと飲みに行く約束を取り付けてくれた。

「今日は奢ってやるから、その分倉庫整理しっかりやっておいて」

少しだけ張り切った僕は栄養ドリンクやオムツ缶などいつもみんなが整理を避けている場所、つまり重い品を中心的に片付けた。夏日で夕方だというのに倉庫は蒸されてた。そして重労働ではあった。僕は倒れ、気がつくとそこは居酒屋ではなく病院だった。

「いくつか病気の可能性を探ったのですが、どれも見当外れで。もう少し詳しく調べてみますのでもう一晩だけ泊まっていただけますか」

県内最大の大学病院だった。ここで駄目なら原因を探ることは難しいのかもしれない。大部屋が満室だったらしく、個室へと通された。装飾の少ない部屋で、真っ白な天井も壁も夜になると一様に黒く染まった。視界を覆う黒が記憶を刺激する。先日見た夢が浮かび上がってくる。もしあの夢が本当に起こったことだったら? 心臓から血液が採取され、代わりに何かを注がれた。暑い夜だというのに寒気を感じた。ナースコールを握りしめながら、僕は翌朝まで浅い眠りと覚醒を繰り返した。

昨日と同じ医師は時折首を傾げ、多少イラついた様子で僕に告げる。

「病気ではありません」

「病気でないなら――」

「申し訳ありません。何ら原因を特定することは出来ませんでした。体調はいかがでしょう?」

遮られた挙句に質問される。多少ぶっきらぼうに問題ない旨を伝えると、医師は安堵の表情を受ける。

「強いて言うならば病気ではなく老化、なんです。血を作り出す造血幹細胞までもが活性を落としている。ストレスなのか、何らかの外部刺激によるものなのか。心当たりはありますか?」

心当たりと言われて夢を思い出す。口を開きかけるが思い止まって頭を振る。おかしな人間だと信用を下げるだけだ。

「特に、ありません」

「定期的に診察に来て下さい。経過を見たいと思います」

それから半年の間、月に一度診察に訪れたがいつも聞かされる言葉は血液が老化している以外は健常、ということだけだった。インターネットで検索して老いたマウスに若いマウスの血液を入れると若返ったという記事を見つけた。慌てて医師に知らせると、彼は溜息をついた。

「片瀬さんが最初に運ばれた時に言いましたよ。それはマウスの実験結果に過ぎません。それに片瀬さんの血液を調べているうちに分かったのですが、片瀬さんはいくつかの主要抗原を持っていない珍しい血液型で、他者の血液を輸血することは難しいでしょう」

極端に激しい運動や重労働さえしなければ日常生活に問題はないとのことで、今後の検査は半年置きで問題はない、と医師は告げる。自分の身体が年齢通りでないと自覚さえしておけばよかった。気になる点と言えば、半年の検査の中で順当に僕の血液はおおよそ半年分年を重ねていたらしい。

「十年経つ頃には七十歳近い血液の状態、さすがに身体に支障が出るのでは?」

「定期的に状態を見ていきましょう」

僕の疑問になんら答えていない医師は無表情で告げた。

やがて学部三年生の後期になり、配属する研究室を選ぶ時期に差し掛かった。僕は入学当初やりたいと思っていた研究室への配属を諦めた。わずかでも血液に関する研究がしたかった。ロボットの駆動力を研究している研究室で、僕はマウス型ロボットを血液成分で動かす研究を進めた。

裏でバレない範囲で僕自身の血液成分の研究を進めた。血中に蓄積した老化タンパク質の除去もしくは組織修復阻害作用自体を阻害する方法。大学院では医薬系のより血液の専門領域に近い分野に進んだが、在学中に僕の血液に関する知見は得られなかった。病院には一年おきに通っていたが変化はなかった。年数分僕の血液は老化していった。

二十七歳の僕の身体には六十七歳の血液が流れている。体力はますます落ちており、まともな就職は望めない。大学に残ることも、企業に就職することも諦めていた。いつでも辞めれる様に予備校講師になろうと説明を聞きに行き、想像以上のきつい環境に断念した帰りのことだった。中学時代のクラスメイトが幸せそうに小さな子供を連れて歩いているのを見かけたせいかもしれない。僕はふらりとダイニングカフェに寄って、オリーブとナッツ、レッドアイを注文する。倒れて以降何年にも渡って酒は断っていた。

注文を待つ間、店内にぐるりと視線を這わす。度々通る道ではあったが意識の外にあって存在を知らなかった。五つのカウンター席に、四人掛けのテーブル席が三卓とこぢんまりとした店であった。五時と早い時間のため、僕以外にはカウンター席にスーツ姿のサラリーマン風の男が一人、そしてテーブル席に蛍光オレンジの奇抜なシャツに切りそろえた口髭の四十前後と見える男性と向かいに僕と同じくらいの器量の良い女性がいた。切れ長の目、小ぶりな鼻付け根には薄いそばかすが浮かんでいた。魅力的だった。僕の視線に気づいたのか女性はこちらを吃と睨む。慌ててカウンターに視線を戻し、レッドアイを流し込む。

緊張のためか、久々のアルコールの影響か、ばくばくと心臓が高鳴り全身に血が巡るのが分かる。カウンター奥の店員に水を頼み、僕は目を閉じた。やはり酒は止めておこう。何度か息を深く吸い、吐く行為を繰り返した。その間にカウンターの客は電話を受けた後に残りのコーヒーを一口で飲み切ると店を出ていった。

店内のBGMは小さく、そうなると背中越しに男女の会話が自然と耳に入ってくる。女性の口から一体どういった関係なのだろうか?

「援助額を増やしてって言ってるの」

「臨時で十分過ぎるほど与えただろう。エマの毎月の固定分だけじゃなくて、マンションの賃貸料や食費まで私が持ってやってるっていうのに」

「別に無駄遣いしたわけじゃない。どうしても欲しいから」

「そういって先月は三千万奪っていって、何の見返りもないじゃないか」

妙に怪しい会話と出てくる金額に思わず背中が強張る。体勢を変える拍子にほんの少しだけ身体を傾けて、耳をテーブル席に向ける。エマと呼ばれた女性は男性の言葉に返事を詰まらせたのかナイフとフォークを荒々しく鳴らしている。

「どうせ税金で持っていかれるんだからいいじゃん」

「ただ浪費するだけなら全額寄付した方がマシだ」

スツールが勢いよく押し出され、耳障りな音が店内に響いた。女性が店から去るのをそっと横目で見る。男性がため息をつく。店員はカウンター奥のキッチンへと姿を消す。弱いBGMが余計に静寂を強調している。なんとなく僕の背中に視線が注がれている気がした。居たたまれない。会計を済まそうとキッチンに向けて首を伸ばした時だった。

「おい、そこの青年」

きっと僕の事ではない。無視を決め込む。

「さっきから聞き耳立てていた青年」

間違いなく僕の事を言っている。数秒待ってみたが、店員は姿を見せない。僕は諦めて振り返る。男性は笑みを浮かべている。

「一人じゃつまらん。こっちで一緒に飲もう」

「いえ、僕は――」

男性は椅子から立ち上がると、グラスを持って強引に僕の席の隣の椅子に腰かける。

「いいから。こんな時間から一人で飲んでるなんて、どうせこの後暇だろう?」

失礼な物言いだったが、妙に懐っこい男性をすぐに受け入れてしまったのは事実だ。僕は気兼ねなく人と話したかったのかも知れない。僕が椅子に腰を落とすと、いまさらながら店員がカウンターにやってきた。男性が移動したのを見ると首を傾げた。

「ウーロン茶を」

「私は赤ワインを」

僕らが同時に注文したことで納得したのか、店員は注文した飲み物を持ってくるとその足で男性が先ほどまで居たテーブル席を片付けた。そこに予約済みと書かれたプレートを置いた。そんな様子を眺めながら、男性の同席を了承したものの何を話してよいか分からずにいた。男性は黙ってワインを飲み続けて、やがて空にする。

「エマには振り回されて困ったもんだよ。ところで、君の体調は大丈夫なのかい?」

「え?」

なぜ僕の体調のことを知っているのだろうか?

「ああ、すまない。まずはお互いのことを知らないとな」

男性は携帯端末を取り出すと、僕に向けて画面上を指で滑らせる。ポケットの携帯端末が震える。確認するとポップアップで男性の情報が届いたことが通知されていた。

「白川征吾、さん」

知らない名だった。白川の情報を読み込む。ミライ工学株式会社代表取締役となっている。

「胡散臭い会社名だろう」

頭の中を言い当てられて、取り繕う暇もなく仕方なく苦笑いを浮かべる。

「元々はエンジェル投資家だったが、アホほど金が余ったんで会社にした。変な研究をやりたがっている奴に金を出している。高等遊民の道楽ベンチャー企業ってとこかな。まとめると胡散臭い会社だ」

学会か論文かで僕の事を知られていたのかもしれない。しかし病気のことなどは病院関係者しか知らないはずだ。

「変な研究に金って? それに僕の事を知ってるんですか?」

「私が、君を?」

白川は首を傾げる。予想は間違っていたらしい。

「えっ、じゃあどうして?」

白川はさらに怪訝そうな表情を浮かべる。

「まあ、ちょっと落ち着きなって。省略しすぎて君の質問の意図が私には読めない。君は私に何を期待したのか。そうだな……」

じっと見られて思わずたじろむ。ウーロン茶を飲む。溶けた氷がからりと音を立てる。

「それだよ。僕が君の体調を気遣ったのは」

白川はレッドアイと水、ウーロン茶のグラスを順に指す。

「慣れない様子で君は店に入ってきたし、こちらの事を気にしていたので、私も君のことを気にかけていた。そのレッドアイ、一杯目だろう?」

首肯する。

「入店時、君の表情は晴れなかった。注文もオリーブとナッツ。君はお酒を飲みに来たんだ。それなのにそのレッドアイは半分も減ることなく、水を飲み、ウーロン茶を飲んでいる。顔が赤い様子もなければ、言葉も明瞭だ。だから体調が悪いのかと思った」

とても簡単な推理だったが、的確に言い当てられ呆気に取られていた。

「君の名前は?」

「片瀬です」

「で、片瀬君はどんな変な研究をしているの? 研究に投資していることに興味を持ったということは君も研究者なのだろう?」

白川は喜々と質問する。やはり妙に人好きのする人物だった。僕は気が付くと研究の内容だけでなく、背景となった病気の事まで洗いざらい喋っていた。憑き物が落ちていく感覚があった。白川は僕の話によく頷き、話の内容に合わせて表情を変えた。

「私の会社でエマみたく好き勝手すればいいよ」

どうせまともな人生は送れないのだ。なる様になればよい。僕は差し出された白川の手を握り返す。節くれだった大きな手だった。

最寄り駅から十分ほどの雑居ビルの一階と地下一階の二フロアがミライ工学の研究所となっていた。古ぼけた外観に似合わず中は丸々改装されており、内部に設けられた階段で二つのフロアが繋がっていた。初出社日だというのに、白川の姿はなかった。

「一階が居室になっています。こちらはあとでご案内します。先に地下に参りましょうか」

レナと名付けられた猫様のアンドロイドは流暢な様子で僕を案内していく。所員の成果の一つで、限定された空間――レナの場合はミライ工学の所内のみ――でのみ高性能に動き、コミュニケーションが取れるらしい。

螺旋階段を下る。地下一階は透明なガラスで五つの部屋に区切られていた。一つは応接室で、残りの四つは各所員の実験室らしく、僕はそのうちの一つに通された。扉には丸で囲まれたDの文字、他の部屋に対してがらんどうとしていてものがない。

「片瀬さんの実験室です。必要な機器類は三ヶ月に一千万までなら自由に買ってもらって構いません。私に言ってくだされば発注など細々したところは対応します。一千万を超えるようでしたら所長に相談を」

先日のダイニングカフェの場面、白川とエマの会話が思い起こされる。エマは新しい機器を買えと白川に言っていたのだ。

「職場から五キロ圏内であれば住まいや食費も会社で負担しますのでおすすめです」

白川から予め聞いていたが、レナによるとその範囲の飲食店や不動産屋とは話をつけており、月ごとにまとめて会社に請求されるらしい。給与も申し分ない。金など白川にとってあってないようなものなのだろう。胡散臭さを除けばこれ以上望む環境はなかった。

レナの主人の部屋はAで今は海外に行っており不在にしているという。レナは説明の後にくぅと小さな声で寂しそうに鳴いた。

Aの部屋が整頓されていたのに対してBとCの部屋は機器類や試薬、書類が乱雑に置かれていた。変な研究と白川は言っていたが、よほど奇抜な人物がそれぞれの部屋を使っているのだろう。確実に言えるのは、そのどちらかが先日のダイニングカフェで見たエマの実験室なのだ。

僕の視線に気がついて、レナは頬をほっそりとした前足で掻いた。

「散らかっていてすみません。いつもエマには注意しているんですが」

僕がエマを知っていることはレナも白川から聞いていたようだ。

「まあ、レナさんのご主人のように整理整頓出来る研究者の方が珍しいですよ。どちらがエマさんの部屋なんです?」

Bは足の踏み場もないような状況で、せめてCであってくれと僕は願った。レナは目を瞬かせ、ついで唸る。

「あー、大変申し上げにくいのですが両方エマさんの実験室で。Bが一杯になったからとCを勝手に使い始めまして……」

僕は顔を引きつらせることしか出来なかった。つまり白川の下で研究を進めているのは僕を含めて三人ということだった。

「ご主人は海外からいつ戻られるんですか?」

レナの尾がダラリと下がる。聞いてはいけなかったのかもしれない。

「それが半ば放浪の様なことをしているらしく、少なくとも数年は戻られないかと」

つまりこの職場でうまくやっていくためにはエマと良好な関係を築く必要がある。じろりと睨まれた目を思い出す。

「当のエマさんは?」

「エマなら実験の途中で叫び出して、出ていってしまいました。まあそのうち戻ってくるでしょう。あ、就業規則なんてないに等しいので好きに行動してもらって構いません。面白い成果を白川に報告すること。これだけが条件です」

首を縦に落とす。つまり白川が気に喰わなかったら解雇ということだ。レナに促されて一階に上がる。何もないデスクだけが与えられる。デスクは壁伝いに四つ並べられている。入口側に最も近いデスクが僕に与えられた。入口から一番奥の席はレナの主人のデスク、間にある二つのデスクが誰の領域かは聞くまでもなかった。論文などが乱雑に置かれていた。山の一番上の論文を見ると随分と古い、時間に関する論文だった。

「後は社長室があちらに、応接室がこちらにあるだけです」

「えっ? 事務の方などいらっしゃらないんですか?」

「わたしの前には三名いらっしゃったらしいのですが……」

レナは首を横に振った。レナの完成と共に全員が解雇されたのだろう。部屋は寒いくらいに冷やされていた。静かな部屋に空調の音だけが鳴る。

「案内と言ってもこんなものです。何か質問はございますか」

まだ来て三十分しか経っていなかった。

「僕は何をしたらいいんですか?」

レナはゆっくりと首を横に振った。

「さあ? お好きに過ごして問題ないと思いますよ。必要なものがあったらわたしの名前をお呼びください。研究所のカードキーは一番上の引き出しに入っていますので、出る際や帰る際はお使いください。では」

レナは部屋の角に設けられた猫用の段々と軽快に跳ねていき、天井近くに設けられた猫用のベッドに丸くなった。僕はぽつねんと一人取り残される。とりあえずエマの帰りを待つことにした。

ちょうど僕のデスクはエアコンの冷たい空気が直撃する位置にある。シャツのボタンを一番上まで留めるも大した効果は得られない。鳥肌が立つ。耐えられなくなり、目の前にある窓を開ける。隣の建物の壁面がすぐ傍にある。狭い空間にこもったじめじめした草土の臭いを室外機が舞い上げている。

寒さと臭いを天秤にかけて、僕は窓を閉めることにした。自由にしていいのであれば居室でエマを待たずに実験室にいてもよいだろう。力加減を誤って窓は勢いよく締まる。隣のデスクのジェンガのように積み上がった書籍の山が、窓の締まるわずかな振動で崩れ落ちる。

少しも僕が悪いとは思わなかったが、床に落ちたままなのは具合が悪い。いやいや本を拾う。重ね方は適当で問題ないだろう。

「少しぐらい整理しろよな」

「大きなお世話」

突然降り注いだ棘のある声にびくりと肩を震わせる。いつの間に帰ってきたのだろうか。

「トイレ」

「は?」

エマは一階にある扉を指差している。

「どこから現れたんだって顔してたから。ずっとトイレで考え事してた。ちなみに私が一階で男は地下のトイレだから。レナ! 私が居たの言わなかったの?」

「いや出ていったって」

「実験室を出ていったって言ったんですよ」

レナはあくびをしながらそう告げると再びベッドに丸くなる。

「まさかあの時の変態がミライに入るなんて」

「誰が変態だ」

「じっと私の顔見てた」

「……それは謝る。不思議な二人が客にいるなと気になったんだ」

見とれていたなどとは口が裂けても言えない。エマは落ちた書物を拾う事なく、勢いよく椅子に座り込むと、顎をしゃくって隣の椅子をさす。僕は持っていた本を再びできた山の一番上に放って座る。

「なんて呼んだらいい?」

「名前は片瀬修一、呼び方はなんとでも」

「修一はこれまでどこで何をしてたの? ここでどんな研究をするの? まさかわたしと同じテーマじゃないよね?」

矢継ぎ早に質問が飛んでくる。何を返すか考え込んでいると、膝の上にレナが飛び乗ってきた。

「エマ、ちょっとうるさいです。ゆっくり眠れないじゃないですか」

「充電しているだけなんだから、うるさいかどうかなんて関係ないでしょう」

「気持ちの問題です」

エマとレナはまるで幼い姉妹のように口喧嘩を展開する。

「もういいです。わたしも片瀬さんのこと知りたいので聞かせてください」

一人と一匹、合わせて四つの瞳がこちらをじっと見てくる。悩んだ末、僕は血液の老化のことを隠しながら、ぽつぽつとこれまでの研究について語った。

「えっ、それだけ?」

エマは話し終えた僕を怪訝な表情で見つめる。レナもどこか困惑している様子だった。

「おそらく修一は優秀なんだろうけど、なんていうか、普通過ぎない? 白川さんが受け入れた意味がよく分からない。じゃあ、血液駆動型のロボット開発を続けるつもり? 電気を必要としないロボットってだけ?」

白川は僕の血液の老化について興味を持っただけだから無理もない。

「わたしにとっては本物の猫に近くなるんだし良い事ではあるんだけど、まとも過ぎて社長の事が分からなくなったかも」

「レナ、それ回りまわってわたしへの悪口になってない?」

「エマはまともな研究してるの?」

エマは言葉に詰まる。

「まともじゃないけど。白川さんが望んだことなんだからいいでしょう」

丁度良い流れだった。僕の事を話すより会社で何が行われているのかが知りたかった。

「エマさんは何の研究をしているんですか?」

「エマ、でいい」

そういうとエマはじっと僕を値踏みするかのように見つめる。表情にはためらいと嘲りの両方が混ざっていたようにも思う。

「時間、に関する研究。任意の二点間を繋ぐ」

「任意の二点間、時間……タイムマシン?」

エマはゆっくりと首を縦に振る。まるで獲物を狩るかのような表情で、こちらの反応を伺っている。

「そんなこと出来るのか?」

白川の意図が読めた。エマの研究と僕の老化血液、ミライ工学とは将来技術を指しているんじゃない、時間に関する技術開発を目論んでいるのだ。

「馬鹿にしないの?」

「するわけがない」

咄嗟に答えた。まぎれもない本心だった。

エマの表情が一気に明るくなる。僕とエマの様子を窺っていたレナはみゃあとまるで猫のように一声なくと、僕の膝から飛び降りてどっかへ行ってしまった。

「三年前、イギリスのエバンズ教授らのグループが時間概念のシミュレーションを報告した論文は知ってる?」

「読んだ。とても面白い着眼点だった。確か時間の伸び縮みを液体に見立てたモデルだった」

――僕の血液に関する答えにはならなかったが。

「そう。わたしはエバンズ教授の考えを支持する。もし液体様に振舞うのであれば、異なる二点の時間相においてちょうど中間領域の両連続層を作ることが出来る」

初っ端から僕はエマの考えについていけなくなった。僕の表情を読み取ったのか、エマは仕方ないと言った様子で、噛み砕いて話を続けた。エマは自身のバックを漁り、透明なプラスチックボトルに入った化粧品を取り出した。中は二層に分かれていた。

「これは二層式のクレンジング。二つに分かれているのは何か分かる?」

「水と油」

「オッケー、じゃあこれは?」

エマが次に取り出したのはスキンケアミルクだった。僕は首を横に振る。

「これも水と油なの。両親媒性物質を使って水相の内部に油相を閉じ込めていて、まるで一層に見せている。反対のものもある油相の中に水を閉じ込めたものも。水/油/両親媒性物質のバランスで状態が決まる。そして条件次第ではどちらか片方にもう一方が閉じ込められるんじゃなくて両方が無秩序に繋がった相状態が出来る。これが両連続相。この状態では界面張力は極端に下がり、水と油の両方の性質が同時に現れる」

「正直、もうついていけていない気がするが、要は二つの異なる時間に中間領域を作りだすってこと?」

「まあその通りなんだけど、このくらいなんとなくじゃなくてちゃんと理解してよ。大学生でも分かることなのに」

エマは鼻に皺を寄せる。しばらく考えた後に、携帯端末の画面を見せてくる。エッシャーの《昼と夜》という作品だ。絵の左側が昼、右側が夜。昼の世界にいる黒い鳥は絵の右に行くにつれて崩れていき夜の暗闇になる。絵は反転しており夜の世界には白い鳥がいる。

「昼を水、夜を油と考えればいい。水の世界に油がくっきりと存在している状態がこのミルク。わたしが目指しているのはここ」

エマは絵の中央を指す。そこは崩れた白と黒が曖昧に混ざっている境界領域だった。

「ここが両連続。もし時間がエバンズ教授のモデル通りに時間が液体様に振舞うならきっと二つの時間が入り混じった領域を作ることが出来る。この開かれた状態が作れれば、片方からもう一方へ情報を通すことが出来ると考えている」

「情報を送ることが出来る……物質も可能なのか?」

「理論上は」

僕はエマの言葉に希望を抱いた。物質の送付が可能であれば、二十歳よりも若い時期の僕から若い血液をもらう事が出来るのではないか?

「凄い研究だ。どこまで成果が得られてるんだ」

このユニークな研究には白川によって莫大な投資が行われているはずだ。表立っていないすごい成果が得られているに違いない。しかしエマは僕の質問に対してぴたりと身体を硬直させた。

「どうした?」

「まだ。具体的なことは何も成功していない。エバンズ教授のシミュレーションからさらに時間の両連続相が出来得ることを理論的に証明しただけ」

僕は落胆の表情が出ないように懸命に務めた。

「それでも凄いことだよ」

「水と油を混ぜるのに両親媒性物質が必要なように、時間に関しても二点間の情報を持った第三成分が必要になるんだけど、それが何か全く見当がついてない」

「エマに比べたら拙い頭だけど、何か思いついたら伝えるよ」

エマは頷く。

「修一はまだミライでやること決めてないんでしょう? 今度わたしの実験を手伝わせてあげる」

「なし崩しに手伝わせる気だろう。研究テーマ決めたら手伝わないからな」

釘を刺すとエマは口を尖らせた後に笑う。見とれたのは言うまでもない。

「今日はどうせやることないでしょう? 実験室の片付け手伝ってもらいたんだけど」

少しだけいい格好をしようとしたことを後悔する。荒れ果てた実験室を整理しているうちに、僕は盛大に倒れてしまった。気が付くと応接室のソファに横になっていた。目の前には心配そうに見つめるエマとレナ。

「社長からの伝言です。わたしとエマにちゃんと話しておくように、とのことです」

僕は上半身を起こす。二人に血液がある日突然老化したことを話し、さっき隠して話してしまったことを詫びる。

「だから、社長は僕をミライ工学にいれたんだと思う」

姿勢を正してエマを見つめる。

「だからエマの研究テーマは僕にとって大事なものになると思う。血液に関する研究は続けたいけれど、エマの研究も手伝わせて欲しい」

エマは口を開き何かを言いかけたが、それを飲み込むと手を差し出してきた。

「よろしくね」

僕はエマの手を握り返す。レナがその上に手を置いてきてなんだかこそばゆかった。

ミライに入社して二年が経った。ミライでの日常は僕にとってかけがえのないものになったが、エマの研究も僕自身の体調もなんら二年前から変化はなかった。成果をあげれずにすみませんという僕に対して白川はからからと笑う。

「いいんだって。道楽だって言っただろう。それにレナの要素技術だけでも修一とエマの分の研究費回収出来てるからなんも文句はないよ」

「修一、白川さんなんて放っておいていいからこっち手伝って。ディナー行けなくなるよ」

成果が出なくてもエマは相変わらず白川の金を遠慮なく使い、研究に没頭していた。今日は僕の誕生日で、エマが祝ってくれるという。僕は最初からエマに惹かれていたけれど、まさかパートナーになるだなんて思ってもみなかった。

狭い空間に男女一人ずつしかいないんだから消極的選択だ。と決まってエマは言い、俺も独身なんだけどという白川の言葉までがミライでのお約束の流れだ。

「体調はどうだ?」

「相変わらず、悪化する一方です」

そうか、と白川は呟く。

三十歳の僕の血液は経過年数と同じだけ老化して、七十歳近い状態になっていた。最近になってますます体力的にきついことが増えてきた。

僕は階段をゆっくりと降りてCの実験室に向かった。エマと一緒に実験をやるときはたいていこの部屋になる。エマは未来へ簡単なメッセージを送る機器を開発していた。僕は被験者だ。条件を変えて僕は未来の僕へメッセージを送る。これまで一万回近くはメッセージを送っただろうか。万が一は起こることなく、条件どころか機器自身が正しいものなのか判別がつかなかった。しかしエマは懸命だった。初めて会った日に僕を倒れさせてしまった罪悪感を今もエマがわずかに持っている気がして、僕は苦しかった。

「駄目か、条件変えてあと一回やろうか」

「ちなみに今何回目なんだ?」

「ちょっと待ってて。おお、次でちょうど一万回だよ。次が駄目なら別の方法探そうか」

僕は返事が出来なかった。

僕は暗闇のボックスに入る。エマが開発した機器はアイソレーションタンクを改良したもので、僕は裸になって塩水に浮かぶ。外界からの五感情報をなるべく閉ざした上で、未来の僕へ言葉を呟くだけでよい。もう僕の命はもたないかも知れない。十年前の暗闇の記憶を重ねる。発光体は僕の血液をどこへやったのだろうか?

「僕の血を、返せ」

死んでエマを悲しませたくなかった。エマから実験開始の合図は出ていただろうか? ぼんやり考え込んでいる内に、僕は眠ってしまったらしい。

「修一、大丈夫!」

気が付くと蓋が開けられていた。心配そうにこちらを見つめるエマ。

「ごめん、実験開始する前に寝ちゃったみたい」

「嘘、信じられない。あっ、もう出なきゃまずい時間。ほら急いで、ご飯食べに行くよ」

僕らは慌てて会社を出てエマが予約した店に向かう。店の場所は教えられてなかったが、最寄り駅まで行った時には目的地がはっきりとしていた。初めてエマと会ったダイニングカフェだった。

「豪華な食事もいいけれど、一から記憶をたどるのも悪くないと思って」

「うん、悪くない」

三年前と同じレッドアイを頼んだ。今度は飲み干す。エマは心配そうにこちらを見ていたが、気分が良かった。ミライに入れて良かった。エマと出会えて良かった。

次の日、会社全体にエマの叫び声が響き渡った。初めて二階の住民から苦情が出たほどだ。エマはディスプレイを見つめている。メッセージが届いていた。

《だいじょうぶ》

差出人は不明。時刻は昨日、僕らが会社を飛び出た数分後。喜々と報告するエマを白川は訝しんだ。

「本当か? 説明できないんだろう?」

エマは言葉を詰まらせた。最後に変更した条件は以前も類似条件で試していて、今回の事象に説明がつかなかった。

「それに、何が《だいじょうぶ》なんだ?」

定型の質問は『届いていますか?』で、それに対する解答としてはおかしい。それに僕は昨日その言葉を呟くことをしなかった。過去の記憶を思い返し、寝入ってしまったのだ。

ふと思い当たる。僕は確かに呟いた。血を返せ、と。

慌てて地下へ駆けおりる。

昨夜の食事は疲労を感じることが無かった。エマと誕生日を祝える喜びによるものだと思っていたが、そもそも店まで慌てて移動したのだ。なぜ僕は疲れていなかったのだろう。

小さな針を指先に指し、血液を採取する。少量の血液で老化タンパクを検出できるセンサーをこの三年で開発していた。

僕の後ろをエマ、レナ、白川が追ってきていた。

「何かあったのか?」

僕は検出器に映し出された結果を見て茫然と立っていた。傍にレナが寄る。

「えっ、これって」

エマが僕から検出器を奪い、目を見開く。

「五十、歳。――若返ってる。どうして!」

エマは僕に抱き着く。白川はその様子を驚いたように離れた位置から見ていた。

「良かった」

僕はその一言を吐き出すだけで精一杯だった。

未来の僕からのメッセージが届いてから、僕は十年を無事に生きることが出来た。一方でエマの研究面は厳しい局面にあった。唯一の希望は僕が四十歳を迎えたということのみだった。今、僕の身体には六十歳の血液が流れている。

僕が意図せず送ったメッセージと僕に起こった現象を持って、エマの研究は成功だと認められたが、そこから再現性がとれたことは一度もない。僕が同じ条件でメッセージを送っても、他の誰が試そうとも、エマの機器は微動だにしなかった。

今、エマの仮説は僕にある。僕の存在自体が二点の時間を揺らがせる第三成分なのではないか、と考えているのだ。二十歳、三十歳と僕の身に起こった悲劇と奇劇。十年ごとの節目に起こる血液の変化、同じ現象が四十歳のうちに起こるのではないかと考えているのだ。

仮説を基にすれば、エマが施す外的刺激自体は時間揺らぎの発生そのものには関与しない。エマは研究方針を変え、時間の異なる僕同士が情報を最大限やり取り出来るような機器の開発に着手し始めた。物質転送機もその一つだったが何から手をつけてよいか分からずにいた。

一方の僕はこの十年で老化タンパクの非接触センサー開発と汎用機への展開に成功していた。市場からの引き合いもあり、白川にはこれまで受け取った額以上の利益を返すことが出来てほっとした。白川は気にしなくてよいのにと相変わらず笑っていた。

四十歳の誕生日以降、僕は一日に何度も老化タンパク質量を計測している。誕生日から一か月が経った。目覚めてすぐに変調を理解した。すぐに手元のセンサーで計測する。

「エマ! 見てくれ」

早朝に起こされたエマは最初こそ不機嫌に目をこすっていたが、計測結果を見て笑みを浮かべた。この頃になるとエマも角取れたような柔らかい印象を持つようになった。昔の過激なエマも今のエマもどちらも魅力的だと思う。僕は年齢通りの四十歳相当の血液になっていた。

ミライ工学は十年間、場所も人員も変わらずにいた。強いていうならばレナは限定的な領域を必要としなくなり、結果二匹に分かれた。一匹はミライ工学にもう一匹は主人と一緒に世界を旅している。二匹は毎日同期しているようで、会社のレナも生き生きとしていた。結局十三年間、レナの主人とは直接は会っていない。

十年前、未来の僕とメッセージをやり取りした時と同じタンクに入り込む。多少のヴァージョンアップを果たしており、送受信出来るデータ量は増えている。僕は血液が若返ったこと、なぜこのような事が起きたのかを呟いた。想定通り未来の僕から返事が届いた。

《五十歳の時に大事故を起こす。血液が必要になった。すまない》

僕は主要抗原の少ない稀な血液型で他者からの輸血は出来ない。自己血輸血だったのだ。

「でもそれだと、老化した血液になるのはおかしくない? 定期的に若い修一の血液を集めればいいだけじゃない」

「それはそうだけど、出来ない理由があったんじゃないか? ん、これ添付ファイルじゃないか?」

エマは僕が指したファイルを開き、硬直する。覗き込むと描かれていたのは図面と説明文だった。上部に機密事項と書かれてある。

「物質転送についての基礎理論……、日付が十年後だ。エマ?」

エマの表情は驚きに満ちていた。おそらく確からしい知見なのだろう。エマは自身の肩を抱く。

「修一、なんだか怖い。これは物質転送作れってことでしょう? 未来の知識を使って今のわたしが完成させていいものなの? 未来の修一を信じていいの?」

僕にも分からなかった。しかし物質転送装置が未来に存在し得るからこそ僕の血液は時間を超えて入れ替わったのだ。僕はエマの手をそっと握る。

「作ろう。何かあった時は壊せばいい」

詳細を聞こうと未来の僕にもう一度メッセージを送ったが、返事はなかった。

四十歳から五十歳にかけての十年間は充実した生活を送ることが出来た。エマは数年で物質転送装置を完成間近まで作ったものの最後の仕上げを行うことはなかった。僕もそれでいいと思った。

年齢通りの血液、僕は二十歳の誕生日を迎えて以降、初めて健康な十年間を生きた。

エマを連れて登山に行った。最初こそ嫌がっていたが山頂で見る朝日に悪くないかもと彼女は呟いた。ヨーロッパへ赴き、退官したエバンズ元教授と液性時間に関して議論を交わした。未来の僕とコンタクト出来たことは秘密にしておいたが、エマの両連続時間モデルについては大いに話が弾んだ。なぜ論文を書かないのかと冗談交じりにも怒られた。

エマの祖母に会いにボストンにも行った。

初詣で絵馬にエマと書いてくだらないと笑うエマを愛おしいと思った。

そして僕は、左腕と右足を失う大事故を起こした。幸せだった十年間は大事故が起こるという僕自身が告げた確実に起こる未来を軽視させた。廃墟ツアーの最中のことだった。集団から離れてエマと二人で廃ビルを眺め、ミライ工学の入った雑居ビルと同じくらいのボロさだと冗談を言い合っていた時だった。頭上の壁が崩れ落ちた。まず小さな欠片が僕の頭部を削り、僕は弾かれるように地面へ突っ伏した。次いで大きな板状の欠片が隕石の様に落ちてくる。そのうちの二つが倒れた僕の左腕と右手を潰した。エマの悲鳴が響き渡った。確実な死の臭いを嗅ぎながら、事実未来の僕は生きているという相反する状況に僕の思考停止に陥った。

病院に運ばれたのではなかった。僕はミライ工学のAの部屋に居た。まだ頭の状態が良くないのか右と左にそれぞれレナが居て、心配そうに僕の顔を覗いている。

「片瀬さん、大丈夫ですか?」

上半身を起こし、左右を交互に見る。両方のレナが存在している。左のレナの先に画面越しでしか見たことがない男性がいた。日焼け顔に潤いを失ったぼさぼさの髪、筋肉質の身体。

「明神さん、帰国してらしたんですね」

「身体の具合はどうだ?」

右のレナの先にはこちらを心配そうに見つめる白川。エマから状況を聞いて、白川の手配で廃墟ツアーがあった離れ小島からここまでヘリコプターで運んだらしい。主催者には僕が無事である旨が伝達された。おそらく口止め料を添えて。

ふと違和感を覚える。僕の腕と足は確かに潰されたはずだが、今問題なく生えている。左手のひらの表と裏を何度も返し、光に当て、つねる。任意に動くが反応がわずかに遅い。これは僕の手ではない。

「これは一体?」

明神は意外そうな表情で僕を指す。僕がなんだというのだろう? 首を傾げる。

「片瀬さんの博士時代の研究成果を応用させてもらった。基本的な機構はレナと同じだけど、エネルギー供給は君の血液を循環させて得ている。これしか方法がなかった」

明神の表情は暗い。もちろん僕にはその意味が十分に分かっていた。

「五十歳の血液だと、仮に増幅したとしても電位を生み出すのに必要なタンパク質やイオンの量が足りない。あとどれくらいですか?」

レナが僕の頬に擦り寄ってくる。

「俺の見立てではあと一ヶ月。それまでに若い造血幹細胞を移植する必要がある」

隣の実験室、Bの部屋に涙で頬を濡らすエマがいた。しゃくり声を上げながら機械の前で書類を読んでいる。おそらく十年前に未来の僕から送られてきた物質転移装置の図面。

ベッドから降りようととした僕を明神は制する。

「事態を理解したならもう動いては駄目だ。何のためにエマが必死になっている? 使うエネルギーを最小にするんだ」

僕は一度だけ小さく頷くと、身体の力を抜いて目を閉じた。

それから毎日ガラス越しにエマを見続けた。エマはまるで若い頃と同じ様に寝る間を惜しんで機械を作り上げていく。

ガラス一枚を挟んでベッドを寄せてもらった。エマは限界がくると僕の隣にやってきて微笑むとベッドに倒れ込む。エマが寝たのを確認して僕も寝る。次に目を開いた時にはエマは機械と向き合っている。そんな日々を繰り返した。まもなく一ヶ月が経とうとしている。

「ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい」

エマが半ば発狂したように謝罪を繰り返す。

「どうしたらいい? 分からない。助けて。イヤだ。死んじゃ嫌だ」

レナがエマを落ち着かせようと傍に寄るが、平手で弾かれる。

「私には無理だったの。明神さん、お願い。ここに図面と説明が書いてあるから」

明神は眉尻を下げて首を横に振る。エマの手から図面がはらりと落ちる。

「もし完成させることが出来るなら、それは俺じゃなくてエマだけだ」

エマの絶叫が実験室に響く。もう聞いていられなかった。僕はもうまともに身体を動かすことが出来ない。わずかに動く口を開閉させる。全員が僕の様子を見て一切の音を消そうとした。エマでさえ無理矢理口を押さえている。

「もう、いい」

未来の僕がいるのだから必ず助かるというものでもないのかもしれない。この世界の僕は死ぬ運命にあるのかもしれない。エマが僕の手を取る。もう数日も持たないだろう。

エマはしきりに首を横に振り続けている。仮に僕が生き残る世界が存在するのであれば、エマが機械を図面通り完成させたのだろうか? そこまで大きく世界に違いがあるのだろうか? 何か見落としがあるのではないか?

白川が図面を拾いあげ眺めている。その裏面にあたる1枚目には物質転送に関する基礎理論が記されている。余白部にはエマのメモ。何が書いてあるのかがさっぱり分からない。はたと気付く。時間を超えた物質転送なんて技術を僕が理解できているはずがない。では未来の僕は誰から入手したのだろうか? そんなことは分かりきっていた。書類に記された日付は今から十年後、この時点でエマが技術を完成させた。

「エ」

マの音が出ない。もう一度出そうとしても、音にならず空気が漏れただけだった。目を閉じて、口の中が湿るのをじっと待つ。ここで伝えることが出来なければ終わりだろう。随分と長い時間が経った気がした。

「……修一?」

エマの声。今だ。目を開いて声を発する。

「ひづ、け」

「えっ、日付? どういうこと?」

もう身体が動かない。瞳を動かすことで精一杯だ。

「これじゃないか?」

白川が図面の日付を指した後にこちらを見つめる。僕は瞳を下にやって肯定を示す。

「日付が十年後になっている。一体どういうことだ? エマが書いたものじゃないのか?」

「いやこれは未来の修一が――、えっわたしが書いた?」

「こんなもの書けるのはエマくらいだろう?」

エマは白石から図面を奪い取りじっと見つめる。

「そうだ、修一の訳がない。これを書いたのは未来のわたしだ。今出来てるところまでで修一は助かるのかも」

「何が出来てないんだ?」

「図面だと物質転送装置がメッセージ用タンクを覆っていて、タンクの中の人を別の時間に送れるようなんだけど、材料がどうしても揃わなくて三十センチ四方にしかならない。なんとか別の素材を使って面積を広くとろうとしたけど無理で」

「三十センチ四方? レナなら入れるんじゃないのか?」

「駄目なの。二つの時間を揺らがせるための第三成分の同定は出来てなくて。タンクに修一が入った時だけしか時間を超えることが出来なかった」

「つまり修一の何らかがあればいいんだろう? もともと修一の血液を持って帰らなきゃならないんだ。行きも何か持っていけば」

「それこそ血液じゃないとレナが持ち運び出来ない」

「なら血液を持っていけばいい」

「修一が死んじゃうでしょう」

「レナがあっちで色々と作業してもこっちで戻ってくる時間すぐなんじゃないのか」

エマは数秒考え込んで、首を横に振る。

「分からない」

「でもやるしかない。やらなければ片瀬さんは死ぬ」

朦朧とする意識の中、僕も明神さんのプランに賛成だった。エマが僕の顔を覗き込んでいる。瞳を下にやったが気が付いただろうか。エマはそっと僕の頬に触れる。視界は徐々にぼやけてきている。辛うじて耳だけは明瞭に聞こえる。

「分かった。やろう」

少しでもかかる時間を減らそうと全員でBの部屋に移る。明神が僕の血液をパックに入れ、レナはそれを受け取ると急いでエマの手を借りて過去へ飛ぶ算段らしい。

「今更なんだが、目的の年に行けるのか?」

「それについては調整方法が図面に記されてたから大丈夫だと思う。修一が五十歳の血液になったのは三十歳の時だからそこに合わせてある」

僕はあることに気が付いた。エマは慌てて気が付いていない。もう伝達手段がない。

「じゃあ用意するよ」

「待て」

エマを止めたのは白川だった。

「片瀬君は三十歳で血が若返ったんだ。あの時七十歳近い血液だったはずだ」

白川の言う通り、僕の若い血液は今よりもさらに未来の僕も入れ替えに使っている。

「白川さん、助かった。明神さん、三十秒だけ頂戴」

耳だけ聞いていると昔のエマを思い出す。今よりとても自由気ままで平気で僕をふりまわしていたエマ。三十歳で血液を入れ替えた時となると、エマとパートナーになって日が浅く、僕の誕生日を二人が初めて出会ったダイニングカフェで祝ってくれた時だ。あの時の僕とエマが見れるだなんてレナは羨ましい。

「出来た。レナ二回飛ぶから。一回目は三十歳そこで七十歳の血液を回収して。その後七十歳の修一の所に飛ばす。七十歳の修一は三十歳の血液を持っているから入れ替えて」

「おい、エマ。レナが血液を回収したかどうかなんてこっちからじゃ分からないだろう」

「白川社長、こいつの事忘れてますよ。レナはこの場に二匹います。二匹は繋がっている」

「じゃあ、今度こそ行くよ」

エマの声が耳に届く。僕は意識を失った。

ぼやけていたはずの意識と視界が徐々に晴れていく。目の前には目に涙を溜めているエマの姿があった。

六十歳になった。十年が経ち、エマは僕を過去や未来へ送れるようになっていた。いわゆるタイムマシンを完成させたと言ってよい。卵が先か鶏が先かは定かではないが、時空移動が適うのは僕の血液を持っていることが条件であるようだった。僕の血液は過去や未来を行ったり来たりしている。第三成分としては申し分ないだろう。今日、僕は四十歳の僕と血液を交換したのちに、二十歳の僕の元へと向かう。血液が四十歳になっているので、若い血液が必要となったのだ。

タイムパラドックスの危険があるので直接過去の僕自身と相まみえることはしない。過去となるべく条件を揃えた方がよいだろうということで、二十歳の僕に会いに行くときには発光体の幻を見せることにする。

「いってくるよ」

エマを抱きしめる。

「気を付けて」

七十歳になった。ミライ工学が入っていた雑居ビルは壊された。白川さんから莫大な遺産を引き継いだ僕は、やはり白川さんと同じように道楽をするための会社を立てた。普段顔を見せる事はないが、今日来客が来ることが決まっていたので顔を見せていた。

社長室の中央の空間が歪み、一匹の猫が現れる。少し慌てているようだった。

「久しぶりだね。レナ」

レナは状況を説明しようとしていたが、それを制した。

「大丈夫分かっているから」

僕はレナの指示通りに血液を差し出した。

「片瀬さんだけなの?」

「ああ、もうエマは亡くなったよ」

レナは驚いていたが、急いでいるようで二言三言お悔やみの言葉を告げると空間の歪みに僕の血液を抱えて再び飛び込んでいった。

血は廻ったがこれで七十歳の僕に七十歳の血液が入った。明神が与えてくれた身体は若い血液がないと動かない。徐々に身体の自由が奪われていく。奇妙な人生だった。だが傍にはずっとエマがいた。皮肉なもので僕の方が長生きするだなんて。この一年はレナを待つことだけを支えに生きてきた。ようやく解放される。

「ありがとう、エマ」

僕はゆっくりと地面に倒れ込んだ。

文字数:20135