梗 概

魔法のタペストリー殺人事件

ある朝、タペストリーが無残にも切り刻まれているのが発見された。

これは殺人事件だ。

昨晩、旅人の私は領主の館に泊まった。そこには生きたタペストリーがあった。

タペストリーは三十年前、領主の母親の記憶を縫い込んで作られたものだ。病がちだった母親が、後に残す息子を心配して、魔法使いに頼んで作ってもらったのだ。母親はその後間もなく亡くなった。領主は美しいタペストリーを母と慕い、心をとらわれているようだ。

私は、領主である息子とその母のタペストリーだけでなく、執事と母の古い友人とも会った。若い執事は五年前にここで働き始めた。母の友人は、母と旧交を温めるため、三十年ぶりにこの館を訪れ、今夜到着したばかりだ。

次の朝、はさみで切り刻まれたタペストリーが見つかった。

私が怪しまれるが、手が不自由だったので放免になり、怒る息子に犯人捜しを依頼される。

部屋の入口は、夜執事により鍵がかけられ、朝執事により鍵が開けられた。朝事件を発見した執事は、すぐにその場を離れてしまったらしいので、犯人は、執事が夜鍵をかける前に部屋に隠れ、朝執事が鍵を開けてから部屋を出たのだろう。

ただし、続きの間と部屋の間の鍵は外側から壊されていた。母の友人はそれを見て、外部犯だと訴える。

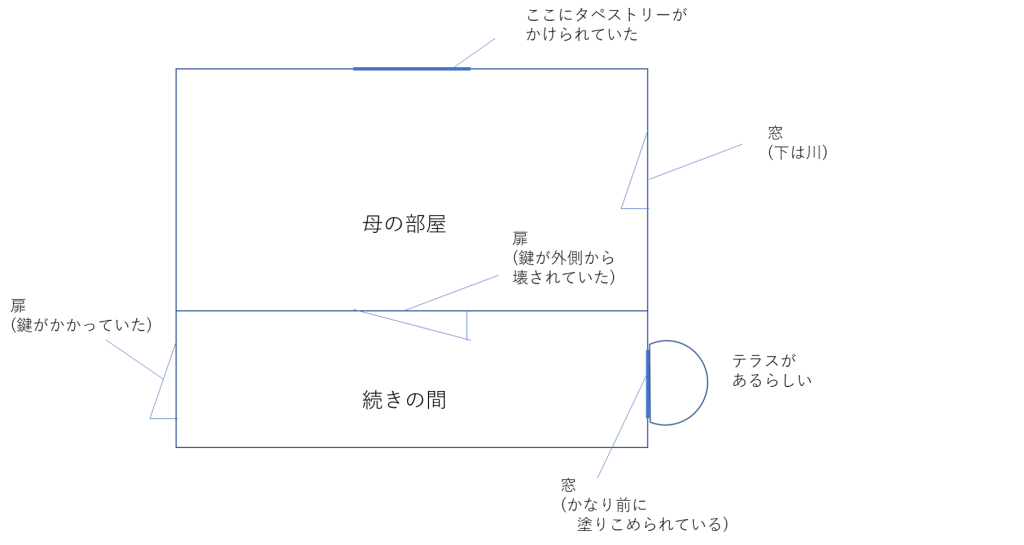

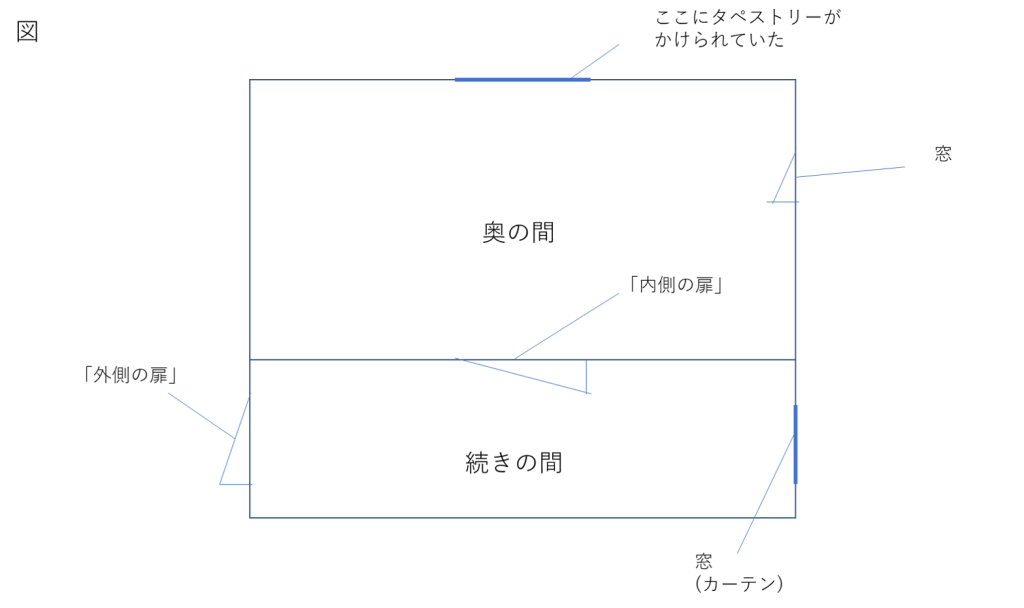

続きの間には大きな窓があったが、塗りこめられ開かなくなっていた。外から見ると、その窓には石造りのテラスがついていた。(部屋の状況は、見取り図参照)

その日の午後、私は皆の前で謎解きを始める。

続きの間からの鍵は、外側から壊されていた。しかし部屋に出入りするためにはこの鍵を壊す必要はない。鍵が壊されたのは、テラス付きの窓から出入りした外部犯のしわざに見せかけるためである。ただし、その窓はすでに埋められている。

昨日館についたばかりの母の友人は、窓が埋められたのを知らなかった。他の人間は皆知っているのだから、母の友人が犯人である。

友人は、動機を語りだす。

昨晩、母の部屋に呼ばれて昔の思い出話をしたが、かみあわない。

母によると、自分には魔法使いに話したぶんの記憶しかないのだという。しかしそれが記憶のすべてだったわけがなく、自分は自分ではないと感じている。今、母としての役割も終え、逆に息子の重荷となっている。自分を切り裂いて殺してくれないか。続きの間の窓から、誰かが入ってきて殺したことにしよう。鍵を壊しておいて。

友人は承知し、母を切り刻もうとするが、四つ、八つに切り裂いてもまだ口を利く。粉々にしたときには朝だった。

なぜ、続きの間の窓はなくなったのかと聞く友人に、息子は答える。

母は、続きの間の窓の外のテラスから落ちて死んだ。だから、窓を塗りこめた。

しかし、タペストリーの母はそれを知らなかった。その記憶はあの布には縫い込まれていなかったのだ。

実はタペストリーを縫った魔法使いであった私は、責任を感じつつその場をあとにする。

文字数:1182

内容に関するアピール

以前、飼っているセキセイインコに子供向けの歌を聞かせるという試みをしていたのですがその時にヘビロテしていたのがびじゅチューン(井上涼)の「貴婦人でごめユニコーン」でした。実はじかに見たこともあるのですがとても素敵なタペストリーです。

また、ウィリアム・モリスのタペストリーも好きです。画集で見て、青々とした森の中にたたずむ女性が生きていたらどれだけきれいだろうと思いました。

文字数:186

魔法のタペストリー殺人事件

あの朝の光景が忘れられない。

魔法のタペストリーに織り込まれた女が殺された、その朝のことだ。

そのタペストリーが切り裂かれ、切り刻まれて、何百、何千の糸くずになって、窓から差し込む朝の淡い光を浴びて、いまだ濃い魔法の気配をパチパチと漂わせながら、部屋いっぱいに散らばっているあの無残な姿を、私は忘れられない。

あれは、この世に存在するあらゆる魔法の中でも、最高傑作だった。

そこに織り込まれた女が、死を迎える瞬間のその光景を、私は忘れられない。

順を追って話そう。

私は故あって仕事を辞め、旅に出ていた。大昔に歩いて回った国々を再度見て、その後の様子を確かめるつもりでいた。

タペストリーがあったのは、その途中で訪れたある領主館だった。冷たい雨に降られ、一晩の宿を借りるつもりで館の戸を叩くと、若い領主は快く受け入れてくれた。それどころか、夕食の席に共につくことを許してくれた。

「ちょうど、私と母は夕食を摂るところなのです。ご一緒にどうでしょうか?」

クリーヴトン卿は豊かな金髪を頭に貼りつかせ、太った腹をつきだしている、気のいい男だった。年の頃は三十くらいだろうか。

ぜひご一緒に、と返事して通されたのは、一階の広々とした大食堂ではなく、館の二階奥のこじんまりとした部屋だった。

『奥の間』とでもいえばよいのか、小さな部屋の真ん中に鎮座していたのが、そのタペストリーだった。

揺れる蝋燭の光にちらちらと照らされ、織り込まれた金糸の反射か、そのタペストリーはほのかに輝いて見えた。卿に「もう少し近くでご覧ください」と勧められ、私は進み出た。

青々と茂る森の中に、女が一人、座っている。

歳の頃は二十くらいだろうか。若い女だ。

肩には柔らかい金色の髪を垂らし、バラ色の頬には夢見るようなほほえみを浮かべている。着ているものからして、高貴な生まれの貴婦人だ。

背景には、木々の枝とそこにからみあっている蔓、葉脈のひとすじまで非常に精緻に描かれている。その本当らしいことといったら、まるで今にも森が風に吹かれ、揺れているところが見えるかのように。と、次の瞬間、女がぎこちなく微笑んだ。

「はじめまして」

と彼女は、鈴を転がすような声で言った。

それが、レディ・クリーヴトン。タペストリーに織り込まれた、クリーヴトン卿の母だった。

「こんな私ですけれど、実は人間の体があったんです。ずっと昔ですけれどね」

と彼女は言った。

私たちは、レディ・クリーヴトンの前に置かれたどっしりとしたダイニングテーブルで食事をしていた。

この『奥の間』は、もともと彼女の寝室であったはずだ。彼女が人間の肉体を持たないようになってからは必要なく、彼女が『掛けられる』空間になったようだが。

彼女は漆喰の広い壁を占拠していた。

タペストリー自体はあまり大きな作品ではない。縦幅は人間の上半身よりも小さいくらいだ。彼女は全身がそこに収まっているわけだから、身長は普通の人間の三分の一くらいしかない。そんな小さなタペストリーが広い壁の真ん中に掛けられ、壁飾りは他に何もない。

その代わり、どっしりとした巨大なダイニングテーブルや、細かく彫刻されたオーク材のチェストや、クッション付きのソファセット、婦人にふさわしく優美なデザインの書き物机、といった高級そうな家具が配置され、くつろげる空間になっていた。

といっても、タペストリーから出てこられない彼女がそれらの家具を利用できるはずがない。ふだんこの館に客があったときに、彼女が女主人としてこの部屋でもてなすための部屋なのだろう。

その時もレディは、女主人としての仕事を全うし、客の私を会話で楽しませようとしていた。

「三十年前。とても遠い昔のことに感じますわ。私は当時、とても体が弱かったのです。エドマンドを産んだばかりで、もう長くはないと自分でもわかっていました。そこで、魔法使いに頼むことにしたんです。私をタペストリーに織り込んでもらったら、体が死んだ後もずっとエドマンドの近くにいられるでしょう」

レディは慈愛を持って息子を眺めた。彼女は蝋燭に照らされた薄暗い部屋の中でも、魔法の光を帯びてうっすら輝いている。息子もうっとりとレディを見返した。

「ご存じかしら? 魔法のタペストリーを織るのはとっても不思議な作業なんですよ。そこ、(といってレディは、部屋の真ん中あたりを指さす)そこに織機を置いて、私と向かい合って座って織るのですが、作業をしながら私に質問をしていくのです。『あなたはどこの出身?』『出身地のどこが好き?』『お母様は?』『子どものときの思い出は?』って。それに私が一つ答えると少しずつ糸の色が変わり、それを織ると少しずつ私の記憶が織り込まれていくんです。あなたもご覧になったことがありますか?」

私が答えようとしたとき、部屋に執事が入ってきて、「たった今、レディ・ランズペリが到着されました」と告げた。

「お通しして」

と命令したのは領主ではなく女主人だ。

部屋に入ってきたのは、意志の強そうな太い眉をした貴婦人だった。黒い髪にはところどころ白髪が混じり、年のころは四十を超えているように見える。彼女は部屋を見回し、タペストリーを見つけると口元に笑顔を浮かべ、「遅れて悪かったわね! クロエ」と言った。

「待ってたわよ、マリー!」

とタペストリーの中のレディが応え、「私の幼い頃の友人なんです」と私に説明してくれる。

執事が椅子を引き、黒髪のレディ・ランズベリも食事の席に着いた。私に軽く挨拶し、「こちらは?」とたずねる。

「旅の方よ。諸国をまわっていらっしゃるんだって。面白いお話が聞けるかと思って、夕食にお招きしたの」

彼女は礼儀正しく、完璧なほほえみを形作ってみせた。一方で彼女の緑色の瞳は、私を隅から隅まで品定めするように動いたのがわかった。彼女は最後に私の手元に目を止めた。私は「手にけがをしてしまって。それで仕事をやめて、諸国を回ろうかと」と先手を打った。

「私も心配していたんです。痛みますの?」

とレディ・クリーヴトンが言う。

「いえ、それほどでもありません。見た目ほどひどくはないんですよ。ただ、もう何かを握ったりはできないんです」

私はひどい色になった手をさすった。あざが残って、紫色と緑色に変色している。指の動きもにぶく、食器をしっかり固定しておくことができないから、さきほどから何度か肉を取り落としていた。音を立てたり、床に落としたりというひどいへまはしていないが、見苦しかったろう。

「おいたわしい」

とレディ・ランズベリが同情するように言う。

息子たるクリーヴトン卿はさっきからずっと黙って、執事の運んでくる食事を次から次へとなめらかに口へ運び続けていた。執事の動きは洗練されているが、まだ若く、おそらく二十代だろう。

「レディ・ランズベリは、よくこの館にいらっしゃるんですか?」

と尋ねると、彼女は微笑んで、

「いえ。ずっとクロエに会いたかったのだけれど、忙しくてね。この館はもう三十年ぶりかしら。最近一番下の娘を結婚させて、子どもの手が離れたものだから、やっとお招きに応じることができたの」

「手紙ではやり取りしていたけれど、なかなかね」

と、タペストリーの中のレディ・クリーヴトンも補足する。

「私も、エドマンドが結婚してくれたら、手が離れるのだけれど」

「口うるさい生身の女と結婚するなら、母上とお話している方が楽しいですよ」

と、クリーヴトン卿が静かに言った。

レディ・ランズベリが居心地悪そうに身動きし、タペストリーの中のレディ・クリーヴトンが鈴を転がすような声で空虚に笑う。

「えーと、お母様と仲がよろしいなら、それが一番ですよ」

と私は言った。実際それはとても素晴らしいことだ。争いが起きないことが。

クリーヴトン卿は動じていなかった。先ほどと全く同じ動きで、食べ物を口に運び続ける。ダイニングテーブルの端、タペストリーに一番近い場所で彼は、きっと十年前も、二十年前も、もしかしたら三十年前から、ずっとそこで食事をしていたのだろう。

出立するつもりで、私は荷物を整えていた。見るべきものは見たから、この村にはもう用はない。

もう雨は上がっているようで、部屋の窓からは朝の白い光が差し込んでくる。私は衣服を整え終わり、領主と女主人に挨拶しようと扉を開けた。

ちょうどその時、男の叫び声がした。慌てふためいたようなその声は、意味のない言葉を並べたてながらこちらに近づいてくる。

様子を見るために扉から顔を出すと、執事が髪を振り乱し、こちらに走ってくるところだった。廊下の向こうには、レディ・クリーヴトンが掛けられている『奥の間』があったはずだ。

「どうされたのですか?」

と声をかけると、若い執事はつんのめるように立ち止まり、震える声で、

「お、奥様が」

と言う。

「奥様が? 奥様がどうしたのですか」

「奥様が」

執事は急に声をひそめ、

「死んでるんです」

「あー……死んでる?」

目を見開いた執事が私の指示を待っているような気がしたので、

「とりあえず、クリーヴトン卿にお伝えするのがよいのではないでしょうかね」

と言った。

「まさにその途中です! 失礼します」

執事は腕を妙な感じで振りながら走り去る。私は少し考えて、それから例の『奥の間』へ行くことにした。

『奥の間』の手前には、『続きの間』がある。(図参照)

本来なら召使などが控えておく場所なのだろうが、この館で執事以外の召使を見ていない。少なくとも奥様付の召使はいないのだろう。大体タペストリーに、足さなければいけない身の回りの用などは特にない。

本来なら召使などが控えておく場所なのだろうが、この館で執事以外の召使を見ていない。少なくとも奥様付の召使はいないのだろう。大体タペストリーに、足さなければいけない身の回りの用などは特にない。

『奥の間』よりもこじんまりした『続きの間』は、薄暗かった。窓が一つあるが、分厚いカーテンに遮られており、灯りといえば弱弱しい燭台の光が一つだけ。執事は慌てている様子だったので、開けずに出て行ったのだろう。私は何気なくカーテンを開け、窓から光を取り込もうとしたが、やめた。その窓は塗りこめられていたのだ。窓枠の存在はわかるものの、それだけ残して漆喰で塗りこめられ、開かないようになっている。私はカーテンを戻し、『奥の間』に入ろうと扉に手をかけたが、その扉は大した抵抗もなく開いた。

そして、私は『奥の間』に足を踏み入れた。

そこで私は、無数の魔法の気配を濃くまとった、最高傑作の残骸を目にしたのだった。

私はひざまずき、パチパチと音を立てる糸くずを拾い上げた。分厚く、しっかりと織られたはずの布は、糸くずと言ってよくなるほどまでに細かく切り刻まれている。糸をしっかりと観察すると、その先端は爪や牙で切り裂かれたというよりは、鋭いはさみか何かで切られたようにすっぱりと切れている。

かわいそうに。

あの女性は痛みを感じるのだろうか? せめて、感じないのだったらよいのだが。

私は悼む気持ちを込めて糸くずのうちの一つに口づけした。タペストリーの残骸が、魔法と魔法がこすれあう音を立てて、私の不自由な手の間からこぼれていった。それは死体だった。あの美しい貴婦人の命が失われた、その残りかすだった。

薄っぺらい扉が押し開けられる音がして、私は振り向いた。

クリーヴトン卿が、頬を紅潮させて立っていた。そのバラ色の頬は、あの貴婦人の面影を残しているようにみえた。彼はくちびるを震わせて、何かを言おうとした。

「クリーヴトン卿……」

「黙れ!」

その丸い体のどこから出てきているのだろう、と思われるほどの大声で領主は叫んだ。

「母上! 母上、嘘だ……こんな……母上……」

領主は部屋の中をぐるぐると歩き回り、糸くずを拾いあげ、捨てては、また歩き出した。そのまま金色の髪をかきむしるので、緑色の糸くずがふわふわと髪についた。

そこで、やっと私に気づいたように、

「なぜ、お前はここにいる?」

と凄む。

「あ……その、様子を見に」

「お前がやったのか? お前が、母上に、こんな、ひどいことを」

喉の奥を震わせて、領主が叫ぶ。ずんずんと近づいてきて私の体を揺さぶり、私は揺さぶられながら噛みそうな舌で、

「違います。違います」

と言った。

「このタペストリーははさみで切り刻まれています。私の手では……」

「じゃあ、誰だっていうんだ?」

「知りません。私じゃないことだけは確かです」

卿のまるまるとした腕が、動きを止めた。丸くて分厚い肩が、小刻みに震えている。ぺったりした金髪に隠れて、表情は見えない。

「先ほどは失礼をした」

小さな応接間に通されて、執事にぶどう酒をいただいた。大変座り心地のよいソファに座って啜っていると、領主が部屋に入ってきた。顔を洗ってきたのか、髪が濡れている。扉の近くでは、すました顔の執事が入口に控えている。

「いえ、そんな」

「少し、調べた。確かにはさみで切られているように見えた」

クリーヴトン卿は乱暴に、椅子に座った。そのまるまるとした体を窮屈そうに、小さなソファが受け止めた。彼は憂いの深いため息をついた。当然だろう。

「すまない。整理できないんだ。いろいろなことが思い出されて」

「当然ですよ。お母様があんなこと……」

「そう。そうなんだ。母なんだ」

卿はその、ただでさえ幼児のように丸い体を、さらに丸めた。うずくまるようにして、彼は頼りない声でつぶやく。

「母ではないと、言われることもあった。ただの……ただの布だって。そんな! でも、母は生きていたし、私を息子だと言ってくれた。私も母を母だと思った。この世には養子で血のつながらない親子などいくらでもいる。それなら、布と人が親子だって、そういうことがあってもよいはずだろう。そうじゃないか?」

「も、もちろんです。そうですよ」

「そうだよな? 母が……こんな急に、あんな無残な姿で。昨日まで元気だったのに。死ぬなんて、そんな、考えてなかった。しかもあんなひどい形で」

「そう。そうです」

「誰がやったのだ?」

クリーヴトン卿は思い出したように顔を上げた。顔に貼りついた金髪から一滴、水がしたたる。

「旅人よ。本当にお前ではないのだな? 母をあんなふうに切り刻んだのは……」

「は、はい。もちろんです」

「お前はどう思う? 誰があんなふうに?」

「誰が、と言われましても。お母様に恨みを持っている人間などは?」

「いない。母は人当たりがよく、タペストリーに入る前から友人はいても敵はいない。大体、おかしいことがある。まず、昨夜執事は母の寝室の鍵をかけた。その時、母は生きていて会話もしたと言っている。次の朝、鍵を開けてみたら母が……。つまり……」

「つまり、誰も部屋に入れるはずはなかったのに、ということですね?」

「そうだ」

私は少し考える。朝、廊下の向こうから慌てふためいてバタバタ走ってきた執事のことを思い出す。また、大きなチェストやダイニングテーブルなど、立派な家具がたくさん置いてある『奥の間』のことも。

「おそれながら、『誰も入れなかった』とは言い切れないと思いますよ。執事は夜鍵を閉めるとき、部屋に誰もいなかったことを確かめたのですか?」

「どうだ?」

卿の言葉に、執事は無表情で、

「誰もいなかったとは思いますが」

と答えた。

「チェストのかげや、テーブルの下にも誰もいなかった?」

「……そこまでは、見ておりません」

「ですよね。まあ、いいのではないでしょうか。普通誰もいませんから。それで、朝、鍵を開けて、その……レディのあのお姿を発見した時、部屋には誰もいなかったかどうかを、しっかり確かめましたか?」

若い執事は、表情を押し隠そうとつとめながら、

「そこまでは、見ておりませんでした。クリーヴトン卿に早くおしらせしなければ、と思ったので」

「ですよね。であれば、夜執事が鍵を締めに来る前に部屋に忍び込み、朝、執事が慌てて飛び出していった後に部屋を出ていくことができます。本当にそうしたかはわかりませんが、可能だったということで」

「そんなに長い間、部屋に隠れていたと?」

「不可能ではないと思いますけどね。そのくらい寝室から出ないことってあるでしょう? 眠っていればすぐですよ」

眠れるかどうかは別にして、私はそう言った。

「ただその場合、夜鍵を締めるときにレディが気づくでしょうね。『待って。誰かが部屋にいるわ』とか、なんとか、レディはおっしゃっていませんでしたか?」

「いえ、そんなことは」

「いつもと変わらずの夜でしたか?」

「確か……」

と執事は視線を惑わせて、はっとした。

「確か、窓をあけておいて、とおっしゃっていました。風を感じたいからと」

「窓から誰かが入ったかもしれませんね。調べたほうがよいのでは?」

と言って振り向くと、クリーヴトン卿は私を奇妙なものでも見るかのような目で見ていた。私は気まずくなって、「いかがでしょうか」と言った。

「私は今から、母が亡くなったことを各所に伝える手紙を出さないといけない。旅人よ、よかったら代わりに少し調べてくれないか? 手紙を書いて、託し終えたら私も行こう」

「私に? 私でよろしいのですか?」

「ああ。だって犯人ではないのだろう。私が合流したら、調べたことを教えてくれ」

クリーヴトン卿はぎこちなく、口にほほえみの形を作った。私はその肉厚の頬にうかぶ小さな笑窪を眺めて、「はい」と言った。

奥の間は、まだ片付けられてはいなかった。空虚な死体が散らばっているその部屋を突っ切って、私は窓に近寄った。死体のいくつかを踏んでしまったかもしれないが、この際仕方ないだろう。

白い漆喰の塗られた分厚い壁に小さな窓がひとつ、刻まれていた。肩すら出ないほどの小さな窓から首をなんとか突き出して覗いてみると、下は川になっているようだ。

「そこから誰かが入るのは難しいのではないでしょうか? 二階ですし」

と執事が部屋の入口から声をかけてくる。私は窓のそばを調べてみたが、よじ登ってくるために誰かが窓に細工をしたような跡は見つけられない。もし何かしたとしても、分厚く硬い壁には何も残らないだろう。

「この窓は、昨夜開いていたのですね」

と私は念のためにたずねた。執事がうなずく。

「いつも戸締りはあなたが?」

「ええ。夜はすべての窓、扉を確認してから休んでいます。昨日は奥様の命令でそこの窓を開け放っておきました」

「わかりました。外から見てみましょう」

と私は言い、窓から離れた。

「ちなみに、こっちの部屋の窓はこれだけですか?」

執事に続いて『続きの間』に入った私は、塗りこめられた窓を指して尋ねた。執事は緊張したようにうなずいた。

私は念のためもう一度カーテンを開け、塗りこめられた壁を見つめた。触ってみたが、窓枠も漆喰の壁もしっかりとしていて、誰かが入れるような隙間はなさそうだ。

そのとき、何かがこすれあうような、はじける音がした。

「ああ、レディ・ランズベリ!」

執事の声に、私は慌ててカーテンのそばから離れた。

黒髪に、意志の強そうな目をしたレディが、そこにいた。昨日蝋燭の光で見たときより顔色が青白いようだ。

「その……騒がしかったので。何かあったの?」

とレディが尋ねる。

私は言葉に詰まった。レディ・ランズベリはレディ・クリーヴトンと親しい関係にあったとのこと。血は流れていないとはいえ、あれだけ残酷な死体を見せてしまってよいものだろうか?

しかし、私と執事が口を開く前に、レディは見てしまった。薄っぺらい扉の合間から、ふわふわと飛ぶ青緑色の無数の糸くずを。

レディ・ランズベリは顔をこわばらせ、

「あれは何?」

とたずねる。

「あれは……レディ・クリーヴトンです」

レディ・ランズベリは目を閉じ、額に手を当てた。私と執事は慌ててレディ・ランズベリを支え、手近なソファに座らせた。この狭い部屋には、家具がほとんどそれしかなかったのだ。

「どういうこと?」

レディ・ランズベリは、普段召使に命令するのに慣れた女主人らしく、はっきりした口調でたずねた。執事がおそるおそる答える。

「夜のうちに何者かが、レディを……」

「クロエは、死んでしまったの?」

私たちが無言でいるので、レディ・ランズベリはそれ以上たずねなかった。

私は、これ以上レディ・ランズベリが死体を目にしないよう、『奥の間』に続く、内側の扉を閉めた。しかし、その扉は閉めてもすぐに開いてしまうのだった。よく見れば、ドアノブのところが壊れているのだ。私は卿の朝も、その扉が何も抵抗なく開いたのを思い出した。

「この扉は、前からこうなのですか」

と何気なく尋ねると、執事が思い出したように、

「いえ。昨夜はきちんと閉まりました。鍵もかけました。そうだ。おかしいと思ったんです。朝、私が部屋に入ったらそうなっていたのです。それで、奥の間に入ったらあんなことになっていて」

と言った。

「朝は開いてた?」

私はその扉をまじまじと見た。内側の扉には、部屋の外に鍵穴がつき、中からはつまみをまわして掛けるタイプの鍵がついていた。壊れているのはその鍵だったのだ。どうやら部屋の外がわから鍵穴に何かを突っ込み、工具で無理やり壊したようだ。

「鍵が壊れていますね」

「夜は壊れていなかったと思ったのですが……」

「夜、鍵は本当に締めたのですね? こちらの鍵も、そちらの鍵も」

と私は、廊下から『続きの間』に入るための外側の扉を指さした。執事はむっとしたようにうなずく。

「鍵をかけ忘れたことはありません」

「つまり、朝、こちらの鍵は壊れていて、そちらの鍵は締まっていたんですね?」

「あなたたちは何をしているの?」

と、ソファでぐったりしたレディ・ランズベリがたずねた。

「状況を整理しています。レディ。事件の前後の出来事や部屋の状況を。誰がこんな悲惨なことをしたのか調べるために」

「そんなの……。犯人は窓から入ってきて、窓から出て行ったのよ。間違いないわ」

とレディは言った。

レディ・ランズベリは明らかに具合が悪そうだった。顔の血の気は失せ、真っ白でまるで人形のようだ。

「レディ、部屋に戻っておやすみになりますか? 肩をお貸しいたしましょう」

と執事が提案するが、彼女は消え入るような声で

「いえ。ひとりにしておいて。あの子のこと、思い出して……」

と言った。

そのあと私たちは、館を外から見るために、エントランスホールに向かった。

「続きの間の、カーテンの裏。あそこはもともと窓だったのですよね?」

私は館の廊下を歩きながらたずねる。執事は「ええ」と返事する。

「いつごろふさがれたのですか?」

「さあ……ずっと昔と聞いています」

「あなたはいつからここに?」

「五年ほど前です」

若くみえるが、もう五年もいるのか。

「じゃあ、ふさがれたのは、それよりは前なのですね。なぜまだカーテンをつけているのですか?」

「さあ。みっともないからではないでしょうか?」

重苦しく、暗い館の中から出ると、朝の白い光が私たちを迎えてくれた。足元は少しぬかるんではいるものの、空は晴れ上がり風がさわやかな気持ちのよい日だった。私たちは川沿いに歩き、あの窓を外から見られるところを捜した。

川は館を取り囲むようになっていて、濠の役割を果たしているようだった。館の例の壁を眺めるには、川の向こう岸からがちょうどよかった。こうしてみると、石造りでどっしりと四角い館はなかなか重厚で、外敵から身を守るための工夫がされていることがよくわかる。古代はきっと戦いの舞台になったこともあるだろう。例の小さな窓のもすぐ下が川、石はぴったりはめこまれており、足を入れる隙間もないようだ。

ただそのそばに、小さなテラス付きの窓がある。テラスのそばには大きな木が生えており、その枝からはテラスに向かって飛び移れそうだ。ただし、そのテラスから建物の中に入ることはできない。テラスがついているのは、あの塗りこめられた窓だったのだ。

「あのテラスから、小さな方の窓に飛び移れないものですかね?」

と私は言ったが、言うまえから難しそうだということはわかっていた。距離はかなりあるし、壁はわずかに湾曲していて、どんなに足と手の力が強い人間でも窓枠をつかむことは難しいだろう。羽でもない限り。

「おそらく不可能でしょう」

と執事も答えた。

日が空のいちばん高い場所に上った。

『奥の間』では、女主人の死体がいまだに部屋に散らばっていた。執事がどう扱えばよいか迷うのも理解できる。ほうきとちりとりを使って、他の多くの埃や砂と一緒に集めてしまうのは、気が引ける。部屋中を舞う糸くずをひとつひとつ拾うわけにもいかないだろう。それだから、レディ・クリーヴトンの死体はそのままに放置されていた。

私は床にぺたりと座り、その青緑色の糸くずを拾って手から振り落としては、また拾って眺めていた。私はどうもその最高傑作に未練があったらしい。

締まりきらない扉が開く音がして、誰かが『奥の間』に入ってきた。それはクリーヴトン卿だった。少し休んだのか、目に少し力が戻り、金髪に艶があった。彼は私に「どうだ。何かわかったか?」とたずねた。

「ええ、まあ、ほんの少し」

「聞かせてくれないか」

と卿は、私の隣に座った。つまり、床に。

入口には執事が控えていて、その半開きの扉の向こうにはレディ・ランズベリが、聞いているのかいないのかわからないが、ソファにぐったりと座っていた。

私は少し躊躇して、それから話し始めた。

「クリーヴトン卿。そこの窓から、誰かが入るのは難しそうです。可能性は考えなくてよいかと思います」

「なるほど。小さいしな。調べたことはそれだけか?」

「あとは、そこの、続きの間から奥の間につながる扉が外側から壊されていました。執事によると夜には壊れていなかったようです。誰かによって無理やり壊されたのは明白なので、おそらくお母上を殺した人間が壊したものだと」

「なるほど。そいつは、そこから押し入ったと?」

クリーヴトン卿は扉に目をやった。

「うーん。私は、それは怪しいと思っています。だって、そこから押し入ったとしたら……その直前まで、その人はどこにいたのです?」

「どういうことだ? 続きの間じゃないのか?」

「整理しましょう。夜執事が鍵をかけるまでは、内側の扉も、外側の扉も、開いていて自由に出入りできましたね。夜、執事が内側の扉と外側の扉の二つに鍵をかけました。朝、執事が外側の間への扉を開けた時には内側の鍵は壊れていたというのですから、鍵が壊されたのはこの間の時間のはずです。ちなみに、鍵が壊されていたのは内側の扉だけでした。賊が押し入るために内側の扉の鍵を壊したというのならば、賊は続きの間にいて、奥の間に入る必要があったということになりますよね?

しかし、続きの間には家具はほとんどありません。ソファが一つ。大人ならそのかげに隠れるのは難しいでしょう。鍵をかけるときに執事が気づかないはずがありません。だから、私の考えではこうです。その人は夜、奥の間のたくさんのチェストやソファ、もしくはダイニングテーブルの影に隠れて執事をやり過ごす。必要なことを成し遂げたあと、つまみをまわして内側の鍵を開け、続きの間に入る。続きの間側から内側の鍵を壊してまた奥の間に入り、チェストやソファ、ダイニングテーブルの影に隠れて、朝、執事をやり過ごす」

「なぜそんなことを?」

「なぜそんなことをしたのでしょうね?」

「ちなみに」

と、クリーヴトン卿は声をひそめ、

「あの執事は信用に足るかね? きみの意見を聞かせてほしい」

と言った。執事はそれを聞いていたのかいなかったのか、緊張したようにあごをそらした。

「私は、あの執事は何もしてないと思いますね。嘘はついてないのではないでしょうか。もし執事が犯人だとするなら、彼は鍵を自由に開け閉めできるので、犯行をするために鍵を壊す必要はありません。もし犯人がそこから入ったというふりをしたいなら、彼は鍵をかける立場にあるので、『そもそも鍵をかけ忘れたから外から賊が入った』と言うこともできます。それでは自分が責められるから、犯人が鍵を壊して入ったように見せかけたいと思うなら、内側だけでなく外側の鍵も壊すべきでした」

「そうか……それなら」

「執事は犯人ではないと思うので、彼が言うことは信じたいと思います。外側の扉は壊れていなかったけれど、内側の扉だけは朝壊れていた。あの扉だけを壊す理由、というのはひとつだと思うんです。それは、あの扉を壊せば犯人の幅が広がる、ということです。犯人が外から入ってきた可能性を提示する、ということです。犯人は、『犯人は続きの間から入ってきた』と偽証しなければならなかった。逆に言えば、『続きの間から入ってきた』と偽証すればよかった。その理由は、続きの間にあるあの窓としか思えません」

「あの窓?」

とクリーヴトン卿は静かに言った。

「ええ。テラスに続く、あの窓のことです。なぜかカーテンに分厚く隠されている。あなたはご存じですよね?」

「もちろん知っている。でもあの窓がどうした? あの窓は……もう使えない」

「そのとおりです」

私はもう一回、死体をすくいあげた。やわらかく汚れた死体は私の指と指の間をすりぬけてまた落ちた。

「あの窓は使えない。あなたは知っている。執事も知っている。窓を開けたり鍵を開けたりする係なのですからね……。知っていれば、あの窓を偽証に使おうなんて思わない。知らなかったのは外部のふたりだけ。私と、レディ・ランズベリです。私にははさみは扱えないから……」

薄っぺらい扉が音を立てて開き、何かがこすれあうような、はじけるような音がした。次いで、女性の靴が床を踏む音がした。

ほっそりとしたレディ・ランズベリが、奥の間の入口に立っていた。ちょうど温かい午後の光が小さな窓から差し込んで、彼女の黒い髪を優しく照らした。

「エドマンド。私のことを恨むかしら」

私は、クロエと八歳のときから親しかった。

レディ・ランズベリは、そう話し始めた。

レディ・ランズベリと私、クリーヴトン卿は、『奥の間』の心地よいソファに身を沈めていた。レディ・クリーヴトンの残骸と、姿勢のよい執事も控えていた。

レディ・ランズベリは促され、昨晩の出来事について話し始めた。その時、最初に切り出したのがそこだった。それが彼女にとって、すべての前提となる事実だったのだろう。

話は四十年前から、いきなり昨夜に飛ぶ……。

レディ・ランズベリは昨晩、レディ・クリーヴトンに呼ばれて『奥の間』に行った。内緒で、と言われていたから誰にも言わなかった。

レディ・クリーヴトンは――レディ・ランズベリの言葉を借りればクロエは――はしゃいだように、「幼い頃の話をしよう」と言った。

レディ・ランズベリは――レディ・クリーヴトンには、マリーと呼ばれていた――もちろん同意して、八歳の頃、出会ったばかりの頃の話をした。

一緒にボートに乗り、蛙を捕まえ、メイドを困らせたわね? と尋ねると、タペストリーの中のレディ・クリーヴトンは困ったように笑い、「ええ、ええ」と言った。

レディ・クリーヴトンの反応が薄いので、レディ・ランズベリはその様子を伺いながら話を続ける。

あの頃は王子様が迎えに来てくれることを夢見て、花畑の花と草で花冠を作ったわね、覚えてる? とたずねると、「え、ええ」とうなずく。

「覚えてる? 湖に飛び込んで、ドレスをめちゃくちゃにした……。初恋の人の名前はだれだった? あなたは確か……」

「ごめん、覚えてないの」とクロエが言う。

「あら、仕方ないわ。ずっと昔のことだものね」

「私が覚えてるのは、大きな夕陽……」

とレディ・クリーヴトンが話し出す。

「ええ、印象深いわ。あなたが結婚してこの館に来た後の話でしょう。一度私、遊びに来たのよね。そのとき、そこのテラスから、夕陽を見たわね?」

とレディ・ランズベリは、続きの間の方を漠然と指す。

「そう。それを一緒に見ながら、刺繍をして……」

「刺繍をしたのと、夕陽を見たのは別々の時よ。大体暗くって、夕方に刺繡なんてできないわ」

とレディ・ランズベリは、普通の友達に指摘するような口調で言った。記憶を取り違えているなんて、大したことではないが、細かいことが気になるタイプだった。

「あら、そうなのね。ごめんなさい。私、そう覚えているの」

「ずっと昔のことだものね……」

「あのね、マリー。魔法使いって、タペストリーをどう織るか知っている?」

三十年前と変わらず若々しい乙女の姿を保ったレディ・クリーヴトンは、そのバラ色のなめらかな頬に笑みをたたえ、尋ねた。

「いえ……いえ、知らないわ」

「魔法のタペストリーを織るのはとっても不思議な作業なのよ。そこ、(といってレディは、部屋の真ん中あたりを指さす)そこに織機を置いて、私と向かい合って座って織るの。それで、作業をしながら私に質問をしていくのよ。『あなたはどこの出身?』『出身地のどこが好き?』『お母様は?』『子どものときの思い出は?』『一番仲のよい友達は?』って。それに私が一つ答えると少しずつ糸の色が変わり、それを織ると少しずつ私の記憶が織り込まれていくの。私、あなたについても答えたのよ」

急に話を変えたそのご機嫌な幼友達に、レディ・ランズベリは少し戸惑いながら話を合わせる。

「そうなの。ありがとう……」

「だから私、あなたのこと覚えているの。あなたのことをもし話し損ねていたら、覚えていなかった」

「そんな……それは恐ろしいことだわ」

「でもねマリー。私、話し損ねているのよ。あなたと語った初恋の人のこと。あなたと作った花冠のこと。あなたと乗ったボートとか、つかまえた蛙とか、困らせたメイドのこと」

「あら」

とマリーは息をのみ、なんて返事すればよいか考えた。そして

「じゃあ、今から私が話してあげ……」

「でもねマリー。私、話し損ねたことってそれだけじゃないのよ。私、覚えていないの。三歳のときのことも、七歳のときのことも、十五歳のときのことも、結婚してここに来たときのこともあんまり覚えていないし、夫との初夜のことも、あの子を産むときにどんなに痛かったかも覚えていないのよ」

「出産のときの痛みのことは忘れるってよく言うわ……」

「でもね、エドマンドを初めて見たときのこと、あの子の金髪のやわらかさとか、あの子のにおいとか、あの子がどれだけやわらかいか、あの子をどれだけ愛しているか、よく覚えているの。それで私、わかったのよ。私が覚えていることは、すべて私があの魔法使いに話したことだけなの。それって……私、ほんとうに私なのかしら? 私、クロエなのかしら?」

マリーは答えられなかった。目の前のクロエは二十歳のときのクロエにしか見えなかった。結婚することになったの、ぜひ遊びに来てね、あなたとの子供時代の思い出、ずっと忘れないから、私はレディ・クリーヴトンと呼ばれるようになるけれど、私はひとりのクロエ、あなたはひとりのマリーだと思って、ずっと友達でいて、とはにかんで伝えてくれた、あのクロエその人に。

が、本当のクロエは、もう五十を超えているはずだった。

「私……あの子を残していくのが本当に心配で、病で死ぬことが確実だとわかったとき、母としての自分を全部私に込めようと思ったのよ。それは、その気持ちは覚えているの……きっと魔法使いに話したんだわ。だから私、私の大半は、母親としての私なのよ。私、あの子の母親なの。でもね、その以外の部分は母親としての私が備えていなければならない最低限しかない。母親に友達もいなくって、子供のときの思い出も一つもないなんて、変でしょ。だから覚えているだけなのよ」

「クロエ……」

「あのねマリー。あの子、もう三十歳になって、でも母親がこんなでしょ。私を一人残して、どこかに行くことはできないの。優しい子だから。

私、マリーと話しても、ほとんど何も覚えてないって、ほとんど共通の思い出なんてないって、わかってたの。だけど今日あなたをここに呼んだのはね、マリー。そこに、はさみがあるわ」

「クロエ、いったいあなた、何を言ってるの?」

「そこの机には何があるのか全部知ってるのよ。執事に調べさせたから。前のね。そこにはね、分厚い布でも切り刻める裁ちばさみがあるのよ。あと、必要な工具もね。記憶にはないから魔法使いには言わなかったんだと思うけれど……人間だったころの私は、こうなることを想像していたのかもしれないわ。つまり……母としての役割が終わったら、私が今自分に対して感じているようなことを感じるだろうってことよ。つまりね……私は、怖いのよ。マリー。私を切り裂いて」

「そんな、クロエ」

レディ・ランズベリの細い声は震えている。

「あなたを殺す、っていうの」

「私はね……私を切り裂くのは殺すっていうことではないと思うの。生きているかどうかっていうことに疑問を持ってるの。たぶん私の大部分は、もう天国にいるんだわ。それで、ほんの残りかすがまだこの布の中に閉じ込められているのよ。でも……あの子は、エドマンドは驚くでしょうね。もし心配なら、マリー、そこの扉を壊すのよ。続きの間のテラスから誰かが入ってきたってことにすればいいわ。それに必要な工具もそこにあるの。私、完璧でしょう……」

レディ・ランズベリはその布に向き合った。

一糸一糸が丹念に織り上げられた、その美しいタペストリーに、ひとりの女性が織り込まれている。柔らかい金髪、バラ色の頬には完璧な笑みをたたえ、優雅に手を組んでいる彼女は、すべてが二十歳のときのクロエその人そっくりだった。

しかし、本物のクロエがどこにいるかレディ・ランズベリは確かに知っていた。彼女は土の奥深くに眠っていなければならないはずだったのだ。クロエは自分のかけらがここに間違った形で閉じ込められて苦しんでいるのかもしれない。

彼女は苦しみや恐怖を顔に表すこともできなかった。ただその神々しいまでに美しい口元には、完璧な笑顔しか浮かべることができなかったからだ。

「わかったわ、クロエ。私を選んでくれてありがとう。私は、クロエとずっと親友だからね」

「ありがとう。マリー。あなたがそう言ってくれるとわかっていたの」

執事が鍵を締めにきたが、レディ・ランズベリには気づかなかった。念のため、クロエは執事に「窓を閉めないで」と言った。窓を閉めるために部屋の奥まで入ってくると、チェストのかげに隠れていたレディ・ランズベリに気づくかもしれなかったからだ。

そして、執事が出ていくと、レディ・ランズベリは実行した。

巨大な裁ちばさみを手にし、クロエに向き合った。

クロエはまだほほえんでいた。真っ暗な部屋の中でもタペストリー全体が、ぼんやりと光っていた。それはそこにかけられた魔法のしわざなのか、それともレディ・ランズベリにはクロエが輝いてみえるのか、自分ではわからなかった。

「ありがとう、マリー。ありがとう」

と、はさみが入れられる瞬間クロエは言った。

硬い布を、レディ・ランズベリは力のかぎり切り裂いた。できるだけ音を立てないように、歯を食いしばったが、心の中では大声で叫んでいた。友達を切り裂くのには、自分を切り裂くような痛みが伴った。実際これは自分の娘時代を引き裂くことなのだ、とレディ・ランズベリは思った。

最後まではさみを入れて、二、三歩後ずさって、レディ・ランズベリは大きく息を吐いた。私は殺人者になってしまった。少なくとも、エドマンドの母親を殺してしまったのはほんとうだわ。とレディ・ランズベリは思った。

「マリー」

と、何かが言った。

足元で、何かがぼんやりと光っていた。それは、レディ・ランズベリがたった今まっぷたつに切ったはずの、タペストリーのかけらとかけらだった。

真っ二つになったクロエの顔が、奇妙に歪んで動いた。それは一つの顔が二つに分かれたのではなく、右の顔と左の顔が、別々の命をもって動いているかのようだった。

「マリー、足りないわ。まだよ」と右の顔が言い、

「まだ私はここにいるわ。お願いよ」と左の顔が言った。

レディ・ランズベリはふたつを拾い上げ、それぞれをもう一回切った。

「まだよ!マリー」と右上の顔が言い、

「もっとよ!」と左下の顔が言い、

「早く!」と右下の顔が言い、

「お願い!」と左上の顔が言うのでもう一回はさみを入れると、

「もう一回よ!」

「お願い、怖いの」

「ああ、エドマンド」

「私はいったい?」

「怖いのよ、マリー」

「お願い、早く。早く殺して」

「すべてを忘れたいの」

はさみを入れるたびにクロエの声はか細くなっていったが、その分ひとつひとつが増えて、くちぐちに別々の言葉でマリーを急かした。「もう一回!」とマリーはクロエの髪を切り、「お願いよ」でマリーはクロエの足首を切り、「早くして」でマリーはクロエの目をぶった切った。それでもクロエはずっと「早く殺して」とさざめき続けた。

はさみはぬるぬると湿り、マリーは無数の淡く光る小さな布のかけらを刻み続けた。それでもマリーを急かす声は消えなかった。マリーの髪やドレスに小さなかけらが貼りつき、耳元のすぐそこで「ひと思いに殺して」という声がした。

布はどんどん形を変え、糸くずのような小さなかけらになっていった。小さな糸くずの山にマリーはその湿った手を突っ込んで、はさみで切れるくらいの大きなかけらを探した。ない。マリーはその小さな糸くずの山を壊して、目で探した。ない。ないように見える。それで気づいた。窓から明るい光が差し込み始めている。朝だ。

マリーは慌ててドレスから糸くずを払い、立ち上がった。工具をつかみ、クロエに言われたとおりに続きの間に出て、外から鍵を壊す。工具とはさみはショールに包んで抱きしめ、マリー自身はチェストのかげに隠れた。そして、誰かがこの惨状を見つけるのを待った。

眠れるはずなんてないと思っていたけれど、疲れ果てすぎて、いつのまにか浅い眠りが訪れていた。扉が押し開けられる音でマリーは目覚め、執事の叫び声で完全にこちらに引き戻された。

思ったとおり、執事は詳しく部屋の中を探すことはせず、叫び声を上げながら部屋を出ていった。マリーは髪を手早く整え、執事が開けた扉から出ていきながら、クロエに心の中で本当に最後のさよならを言った。

耳元で、「さよなら、マリー」という声が聞こえたような気もした。

「母は……」

と、クリーヴトン卿が言った。

クリーヴトン卿はまた、胎児のように体を丸め、その肉厚な手を握りしめて震わせていた。

「母は、本当にそんなことを?」

レディ・ランズべリは「証明はできないでしょうけれど、本当のことよ」と言った。

「今でも聞こえるようよ……。クロエの切実な声が。『殺して。引き裂いて』あれだけ頼まれて、断れないわ。私にとってクロエはとても大切な人だった」

「あなたの言うことが本当ならば、母は真っ二つになったときはまだ生きていたんだ。どうしてそのときでやめてくれなかったんだ?」

「クロエの希望です。私はクロエの意志を尊重したの」

「母だったんだ! 私の母だ……私はこれからどうやって生きていけばよい?」

「どうだってよいのよ。あなたの好きなように。あなたが自分で選んでいいのよ。クロエも選んだのですもの」

クリーヴトン卿はがっくりと顎を落とした。そして、ソファにぐったりと身を沈めた。

「ひとつ、聞きたいの。どうしてあの続きの間の窓をふさいだの?」

とレディ・ランズべリがたずねた。

「クロエはあの窓が好きだったでしょう。あのテラスがお気に入りだと、結婚してここにきてすぐにもらった手紙に書いてあったわ。私が一度だけこの館に遊びにきたときも、あのテラスで長いこと話したものよ。どうして?」

「あの窓で」

とクリーヴトン卿が言った。

「母が死んだんだ」

レディ・ランズベリは体をこわばらせた。私も驚いた。

「レディ・クリーヴトンは病気で亡くなったのでは?」

「母は体が弱かったし、病気で亡くなるだろうと言われていた。でも……母がまだ生きていたある朝、まだ赤ん坊だった私を抱いて、テラスに出たんだ。記憶にはないくらい幼い頃のことだが。私は何かに興味を示して身を乗り出した。そうしたら母が……かばってくれた。母は落ちた。もともと体が弱かった。その時の傷がもとで死んだよ。親族で話し合って、窓をふさがせた」

レディ・ランズベリが口元に手を当てた。

「あの子は、そのことを知らなかったのね?」

「タペストリーの中の母は……そう。知らなかったと思う」

「そう。そうだったの」

レディ・ランズベリは、穏やかに言った。緑色の目には、涙が光っていた。彼女は、彼女の親友が本当に死んだ瞬間の話を聞いたのだ。

「だから私は、母を守らなくてはならなかった。私は母に守られたのだから。あと、数時間……数時間早く気づいていればよかったんだ。日の出の前に気づいていればよかったんだ。そうしたら、母を救い出せたんだ」

クリーヴトン卿は言った。

二人はソファに沈み込み、がっくりとうつむいていた。午後の優しい光がレディ・ランズベリの髪を照らし、その黒い髪は淡く輝いていた……。

私の意見では……。

執事があの惨状を発見したのは、ある意味では遅すぎた。

レディ・クリーヴトン、母としてのクロエが、自らを切り裂いてほしいと望んだのならば、もしレディ・ランズベリがはさみを入れる前に気づいたとしても、遅かっただろう。同じことが繰り返されるだけだ。レディ・クリーヴトンは次、誰か違う人に「どうか私を切り裂いて」とお願いするだけだ。

一方で、別に遅すぎはしなかった。

純粋に、ほんのひとかけらでもよいから、母を救い出したいというクリーヴトン卿の願いをかなえるとするならば……あの朝、執事があの無残な糸くずの山を発見した瞬間は、別に遅すぎはしなかったのだ。

なぜなら、まだあの瞬間、レディ・クリーヴトンは、タペストリーの中の女は生きていたからだ。

執事が叫び声を上げながら部屋を飛び出ていったあと。私が異状に気づいて奥の間に足を踏み入れたとき。

まだ、あの女は生きていたのだ。

濃い魔法の気配をいっぱいにまとわせて、糸くず一つ一つに命を宿らせて、たくさんのレディ・クリーヴトンは、生きていた。その言葉が正しいとするなら。

たった一つの命を奪ってほしいと祈りながら、命を無数に拡散させてしまって、彼女はいったい何を思っただろうか。

私には聞こえていた。苦しみの声が。まだ、恐怖への恐怖が消えてはいなかった。たくさんのパチパチという魔法の気配の奥に、ほんのかすかに聞こえていた。

その声は、私に訴えかけているように思えた。三十年前と同じだった。私に、「どうか私を織り込んでください」と願ったときと。

三十年前、私が自分の仕事道具の織機をこの部屋に持ち込んで、彼女を目の前に座らせ、ひとつひとつの記憶を語らせながら、彼女自身を布の中に織り込んでいったときと。

私は思い出す。赤子を産んだばかりの若きレディ・クリーヴトンが「赤ちゃんをおいて死ぬのがいちばん怖いんです。赤ちゃんのそばに私がいてあげられると思うと、もう何も怖くないの」と夢見るように言うのを。そのくちびるには、その頬には、血が通っており、手を握ると間違いなく温かかった。

私はその彼女の言葉をひとつずつ掬い取っては、呪文で糸にからめていった。そうしてできたタペストリーは、生きた彼女を完全に写し取っていた。それは、私の、魔法使いとしての、最高傑作だった。

その彼女が、今はばらばらに切り刻まれて、そこに散らばっている。

私はひざまずき、糸くずを拾い上げて、口づけをした。私はそうして、彼女の記憶を縛り付けていた魔法の呪文を逆回しにし、彼女の記憶を糸のかけらからほどいていった。

彼女は安らかに死んでいった。クリーヴトン卿が部屋に入ってきたころには、部屋には生きているものはひとつもなく、彼女の無数の死体だけがそこに残っていた。

私は忘れられない。その朝の光景のことを。

タペストリーに縫い込まれた私の最高傑作が、ついに死を迎えたその朝のことを。

私は彼女を殺した。

それが、私の旅の目的だったから。

私が作り出した魔法の宝物に縛り付けられて苦しんでいる人がいたら、それを解き放ってやることが。

私は再度旅立つため、ソファから立ち上がって部屋を出たが、私を引き留めるものはいなかった。

背後で、魔法がはじけるような、かすかな音がした。

文字数:19376