倫理記述士海老名メグの仲裁

◆プロローグ

インターネットができたころには深遠な熟議と寛大な歩み寄りで真摯な民主主義の新芽が遂に、なんて思っていた人がいたらしい。結果この様である。

なぜ議論は上手く行かないのか。初デートでサイゼリヤ問題ついて、いつになったら人類は結論を出せるのか。そもそも話し合いで解決可能なこととはなにか。

例えば三角形の内角の和は180度かという問いなら、個々人の主観に依らず正しいといえる。ピタゴラスの定理もそうだ。そのピタゴラスはこんなようなことを言ったらしい。そもそも人間がいなくたってあらゆる事物の正誤はそこに存在していて、人間はそれを発見できるだけである、だから頑張れ、と。確かに数学の定理についてはピタゴラスの言う通りだろう。

ピタゴラスからメタ倫理学の系譜を下ると、道徳実存論や道徳非実存論解釈的虚構主義によれば、倫理の問題にも一定の解答を出すことは可能と考えられる。

それが本当ならば、人間同士が論理的に話し合うことで様々な倫理問題の正解に辿り着けそうなものだが、ではなぜできていないのか。どうしてすぐお前はバカだヒトラーだ□〇メガネだという話になるのか。

人間は頭が悪いのか?

そう思う。人間は論理的思考力が低い。じゃあどうする。

『論理的思考といえばプログラミングだ』

『プログラミングを小学校で教えてみよう』

教えてみた結果どうなったのか俺は知らないが、ちまたで言われるほどには、プログラミングと論理的思考力は関係がない。

プログラマーは論理的思考力を使わない。代わりに形式手法(Formal Methods)を使う。形式手法とは、機械に論理的思考を外注することである。つまり、優れたプログラマーとは論理的思考力を外注することに長けている人である。

論理的思考力の外注とは何か。

そもそも、論理が正しいとは、与えられた前提から適切なステップだけで結論に至れることである。

適切なステップだけで結論に至れたかという検証は単純作業そのものである。それならば機械にもできるのではないか。できる。このアイディアは1960年代に実用化された。まず機械に処理させるため、論理を記述する厳密な文法を定める。その文法が形式言語(Formal Language)。人間はそれぞれの主張を形式言語に則り記述する。その論理を機械に読み込ませ、論理的不整合があるか検証させる。これが形式手法だ。

機械で検証と聞くとディープラーニングやLLMのようなAIを想像したかもしれないが、それらとは全く異なる。論理の検証とは、一行一行がそれ以前の行だけから導出できるかを確認していくことであり、手続き的に正誤の判定をすることだ。

その形式手法は何に使われているのか。

例えば、数学問題の証明を思いついた人は、それをCoqという形式言語で記述することで検証している。その証明の価値や位置づけはともかく、それがあっているかどうかは分かる。発表前に検証できるのはありがたいことだ。

あるいは、情報システム開発の世界では、設計書をTLA+という形式言語で記述することで、想定通りの動作をするか、または想定外の動作をしないか検査できる。

形式手法は遥か昔から現在にいたるまで使われており、便利なのだ。

ならば、その便利な形式手法を倫理の問題に活用できないか。

優先席の優先順位だって、古文漢文を教えるべきかだって、双方が形式言語で主張し合えば、どちらが正しいか分かるのではないか。

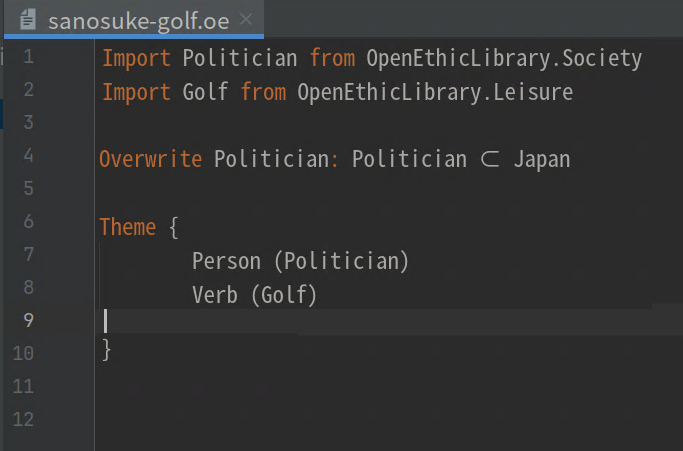

それが世紀の大プロジェクト、OpenEthicである。俺は、形式言語で倫理を記述している。

インターネットにおける不毛な議論をどうすればいいのか? 形式手法を使えばいいのだ。

◆第一章 グリーングリーン(榊タクト)

「この橋は橋ですか?」

俺が聞いた。

「この橋が橋なら橋だよ」

海老名メグが、本人がカッコいいと思っているであろう流し目を作って答えた。

GoogleMapは、この1kmの道を15分かけて歩けば目的地に辿り着けると教えてくれた。GoogleMapを疑わなかった自分を呪う。Googleストリートビューするべきだったのだ。この橋は不安である。一つ確実な選択肢が傍らにある。海岸に正対する俺の左側に続くのは穏やかな渚。広い砂浜に沿って、少し高台になったことろに県道が敷かれている。砂浜から県道を挟んで反対側には民家や古い観光ホテルが並び、小学校がゴマ粒ほどの大きさになったところから海岸は鋭く右に弧を描き、霧音半島は太平洋に張り出す。霧音半島はもう一度右に、さらに右に折れ曲がり、岬の先端は対岸の俺たちを指さしている。真上から見れば、ちょうど数字の7の形。

俺たちに選べるルートは二つ。一つは安心と信頼の県道。だが遠まわりだ。ゴマ粒になるほど歩きたくはない。もう一つは、この頼りない橋。岬の先端まで真っすぐ歩けば15分で着くらしい。

この橋がどのように頼りないかというと、まず幅が80cmほどしかない。両側に手すりのようなものは一切ない。平らなコンクリートが対岸までスッと伸びている。橋というより防波堤の一種かもしれない。例えるなら渓谷の小川に渡された石畳に近い。海面からの高さは15cmほどであり、時折側面に突撃した波が勢い余って乗り上げている。

「引き潮の時だけ通れる道って感じかな? なんかゲームみたいだね」

メグは橋に向かって歩き始めた。海岸の砂は胡桃色で、彼女が作った足跡に、周囲から水がそっと染み出してくる。

俺はターミナルでこの地域の海面水位を調べた。

「あと2時間くらいで干潮時刻です。待ちましょう」

まあ、2時間待つくらいなら県道で回った方が早いかもしれないが。

「タクト君は怖がりだな。多分大丈夫だよ。時間がもったいないし」

早く仕事をすませてご飯を食べたいだけだろう。付言するとこの人は、さっき駅で天ぷらうどんとお稲荷さん二つを食べていた。

メグは躊躇なくそのコンクリートに足を掛けた。

「本当に大丈夫ですか?」

「心配ない心配ない。メグ様を信じる者は救われるのです」

んな能天気な。この人は南国出身に違いない。多分沖縄か鹿児島か。俺は上司を放置する訳にも行かず、渋々その後を追う。

「ねえタクト君」

「はい」

「お寿司と焼き魚どっちがいいかな?」

「どっちでもいいです」

「あそう」

「先輩」

「どうした?」

「先輩ってどこ出身ですか?」

「生まれは東京だけど」

なるほど。小笠原諸島だったか。メグは足を止め不意にこちらを振り返った。後ろ向きに歩きながら言う。

「なになに? タクト君は私のことが気になるの?」

頬から犬歯が覗く。赤甲羅を投げる前の顔だった。危ないから前見て歩いて欲しい。

「全然」

足元でトンッと体育館でバスケットボールをついたような音が鳴り、橋にぶつかった波が立ち上がる。空中で散り散りになった水滴。太陽を浴びたダイヤがメグの足元を濡らしていく。

「うっ」

メグの眉根に深い溝が刻まれた。だから言ったでしょうに。ひょっとして南国育ちのくせに海を知らないのか。ヤシの木が生えすぎてて波を見たことがないのかもしれない。

一瞬足を止めたメグであったが、すぐに前を向き、若干不貞腐れたように大股で歩を進めていく。

そのメグは、また再び足を止めた。左側、つまり入り江側に身を乗り出し、コンクリートの根元を覗き込む。何か泳いでいるのだろうか。

「落ちないでくださいよ」

メグは返事をすることなく、今度は四つん這いになった。息を殺してタイミングを計り、素早く海中に腕を差し込んだ。気泡の立った水面に阻まれ、その奥を見ることができない。だが間もなく、彼女の掌が格闘を制し、敵を水中から引っ張り出した。メグは立ち上がるり、どうだと胸を張った。印籠のように突き付けられた小豆色の軟体生物。大きな頭から生えた足の数は、数えてないけど八本であろう。俺はメグの手からタコをひったくった。

「何してんすか」

タコと目が合った。明白な悪意のこもった視線を感じた。殺気。いや大げさな。タコを刺激したらどうなるという予備知識が勘を働かせたのだ。突如、空間にブラックホールが開いたかのような小さな点。その黒点がこちらに向かいながら、モモンガのように体を広げていく。視界を覆う黒。目を瞑る。その瞼にぬるさを感じた。鼻も頬も粘性の液体に包まれていく。鼻孔を満たす磯部を焦がしたような芳香。顎につたった一滴が、首から服の中に流れて行った。

「最悪だ」

最悪だと思ったからそう言ったのだが、言わない方が良かったことは俺の味覚に証明された。左手で瞼をぬぐい、目を開ける。口に入ったスミを海に吐き捨てる。これでは俺がタコではないか。口元をぬぐうが、手が汚れているので効果は薄い。

「イジメるからだぞ」

メグは両手でタコをそっと掴むと、自身の左肩に乗せた。タコは八本の足をメグの二の腕に巻き付かせた。

「さあ、いこうね。キュウちゃん」

「誰ですか、キュウちゃん」

「吸盤のキュウちゃん。晩御飯にしようかなと思って」

ご機嫌なメグの足取りは軽い。

橋の半分を過ぎるまでの7分間は平和だった。

重大な問題に気づいたのはメグだった。

「なんか、水面が近くなってるぞ」

確かに、この橋を渡り始めた時に比べ水面が高くなっている。足元からの距離は文庫本1冊分の厚さ。上下に揺れるその水面は、今にも俺のくるぶしに襲い掛かろうと力をためていた。さらに前方を見る。小さな波が橋の上を超えて行く。コンクリート路の表面は一度完全に見えなくなり、波が通り過ぎれば再び顔を出す。そしてまた小さな波が覆いかぶさる。

おかしい。干潮まであと2時間あるはず。つまり、海面は時間の経過とともに下がって行かなければならない。まさかWebサイトを読み間違えたか。

「もし潮がこれから満ちてくるなら、大変なことになりますね」

「えぇ……」

首が壊れた扇風機のようにカクカクと振り向いたメグの顔は真っ青だった。

ターミナルを取り出す。圏外。

足を撫でる波。海水が靴に入り込んだ。それを見て、メグは俺の腕を掴んだ。

「何してるの。急がないと!」

そして走り出す。俺も引きずられるように走る。

なんでこんな思いをしているのか。

そもそも誰が悪いのかといえば、ここ霧音半島に住む一人のサンマ漁師だ。その高齢男性がTwitterにいらないことを書いたせいである。こんなところに住んでいて、インターネットを使ったことがなかったのだろう。そのままいればよかったのに。インターネットを始めた人が決まって政治家にモノ申しだすのは何なんだろう。それも広くて深いご見識で。みんなと同じことを、あたかも独自の視点かのように語るサムさよ。Netflixで寅さんでも見てればいいのに。

水面は既にくるぶしの高さまで上がっていた。こうなったら走ることもできない。水はひと呼吸置きに右へ左へと流れを変え、俺の足首を引っ張る。

そのお爺さんがTwitterになんと書き込んだかというと、あまりの陳腐さに辟易するのだが『政治家がゴルフするな』である。確かに、偉そうな政治家がぬくぬくと玉転がして遊んでいるところを想像すれば、もう少し国民の気持ちを考えろよと言いたくなる気持ちは分かるが、だからと言って、政治家のゴルフを禁じる論理をたてることは無理であろう。そのツイートは多くの共感を得たが、それ以上に反感を買った。この手のマイノリティ憑依的言説を嫌う人は多いのだ。こうしてそのお爺さんは渦中の人となった。

濡れた靴の中で足が擦れる。このまま歩き続ければ遠からず痛々しい皮膚状態に陥るだろう。

とはいえもしかすれば『政治家がゴルフをしてはいけない』という論理を証明できるかもしれない。その可能性を探るため、メグと俺はここにやってきた。「漁師のおじさんだからこそ気づけることがあるんだ」とメグは言う。「だからおじさんの話を聞きに行こうよ」と。しかし、それが魚を食べに行く口実であることは明白であろう。

よって、悪いのは海老名メグである。

ふいに、メグの体が大きく揺れた。足先から蹴り出された海藻が宙に舞い、メグの体が傾き、左、つまり入り江側の海に落ちていく。虚空を掻く彼女のその手を、俺は咄嗟に掴んだ。握りしめたその手を凝視する彼女は、まるで目の前で風船が破裂したかのようなアホ面だった。そして俺の顔を見ると納得の表情を浮かべ、遠慮なく、力任せに自身の体を引っ張り上げた。いや、そんなに強く引かれますと。今度は俺の番だった。メグはあっさりとその手を離した。俺はバランスを崩す暇もなく鋭角にダイブした。

「タクト君!!」

タクト君!! じゃねえ。だがそのメグも、力の行き場を失ったのだろう、俺とは反対側、つまり太平洋側の海に落ちた。メグの体に座標を奪われた水分子たちが、慌てて八方に逃げ出していく。

俺はコンクリートの橋に這い上がる。メグは海中、白い泡の中で器用に体勢を立て直すと、慌てることなく水面を掻き寄せた。顔を出したメグは、長い髪が垂れ、まるで海坊主。太平洋側は水流が荒い。コンクリートの橋にぶつかった波が跳ね返る度、メグの体が沖に流される。それに逆い平泳ぎで帰還を目指す。また流される。三歩進んで二歩下がるようなじれったい攻防。それでもメグは落ち着いて戦い抜き、ようやく俺が伸ばした手を握る。這い上がったメグは両手で顔をぬぐい、髪を掻き分けると、俺の顔をマジマジと見て言った。

「墨、落ちてよかったね」

ええ、よかったですとも。タコの方はというと、突然のことに驚いたのか、メグの肩にしがみ付き、プルプルと震えていた。いや、お前は泳げるよな。

ようやく岬に辿り着いた俺は、砂浜にがっくりと膝をついた。疲れた。

「ほら、大丈夫だったじゃん」

メグは胸を張った。メグの顔に垂れ下がるワカメのおかげで、彼女の姿は聖人に似ていた。

「はい。救われました」

と、そこへ一人の老人がやってきた。

「この辺では急に雨が降ったのかな」

びしょ濡れの二人を見て、老人がそう言った。

「塩味の雨は降らないと思いますけど」

俺は辛い唇を袖口で拭った。袖口も辛かった。

「思ったより早く潮が満ちてきまして」

老人はほぉとぼやくと、橋を指さした。

「こっちの方が低いんだ」

こっちの方が低いだ? 水面が? 本土側と半島側で水面の高さが異なるという地形学的現象なんて存在するのだろうか。いや、それは状況と矛盾する。老人は『こっち』といったのだから、もし低いのが水面であれば、俺たちは本土側で濡れなければならない。逆だ。俺は橋に沿って本土の方へ視線を滑らせる。よく見ると、本土側では橋に水がかかることはない。つまり。

「橋の高さが一定じゃないのか」

それを聞いたメグは眉毛をハの字にした。

「じゃあ、ちょっと待っておけば濡れずに来れたってこと?」

がっくりとうなだれるメグとタコ。

俺はショックを受けた。橋の高さは一定とは限らないという当たり前のことを見落としていたのだ。なぜ見落としたのか。これが吊り橋や錦帯橋のように明らかに湾曲した構造であれば、最初にそう考えただろう。だが、防波堤のような外見に囚われ、その発想が出てこなかったのだ。反面、海面は時間の経過とともに上下するという事は知っていた。その二つが合わさり、本当は自分が下がっているのに海面が上がっていると誤解した。その結果、待つか急ぐかの二択を間違えた。

「あれ? ひょっとしてお爺さん、佐之助さんですか」

メグの顔がぱぁっと輝く。老人はうなずきながら「いかにも」と返した。メグは背筋を伸ばし、気を付けの姿勢をとると渚中のアサリが跳び起きんばかりの大声を出した。

「初めまして。倫理記述士の海老名メグです。そっちはタクト君。お話し伺いにまいりました」

老人が不思議そうな顔をしたので、俺が事情を説明する。

「Twitterに書かれましたよね。政治家はゴルフをしてはいけないと。その理由を聞かせてください」

突然聞かせてと言われても困るだろうから、助け舟を出した。

「まず、言葉の定義からですが、政治家というのは国会議員のことだけを指しますか? 地方議員もですか? 今は議員を引退しているけれど影響力を残している重鎮は含めますか? OpenEthicの仕組みでは、OpenEthicライブラリ内の定義をそのまま使うこともできますし、スコープを区切ってその議論限りの意味を再定義することもできます」

更に言葉をつづけようとした時、メグが俺の袖を引いた。俺は一瞬言葉を飲み込む。その隙に佐之助が言った。

「好きに取ればいい」

「そう言う訳にはいきません」

もう一度メグが強く俺の袖を引いた。だが構わず続けた。

「政治家に倫理的義務を課すなら、その理由を説明するべきだと思わないですか?」

「思わない。君はそのOpenEthicに書いていない理由で政治家を批判するなというのか」

「政治家の機能は公共物です。そこに勝手に倫理的義務を加えるのは公園を私物化しているのと一緒じゃないですか。もし、あなたの論理に従わない政治家がいたらどうなさるおつもりですか。クビにするんですか。どんなに嫌われている政治家でも、そこに投票した何千人何万人の人がいるんです。それなのに、一部の人が勝手に作ったルールのせいで失脚するのはおかしくないですか。それなら、何か一つ基準となる論理体系を作って、全員でそれに従う方が良いですよね。それがOpenEthicです。お話しいただければ、僕たちがきちんと形式言語にしてOpenEthicに取り込みます。話す気になりましたか?」

「ならない。帰りなさい」

そういって老人は丘の上の自宅に帰って行ってしまった。ああいう分からんやつがいるからダメないんだ。袖を引いていたメグの力がふっと緩んだ。肩のキュウちゃんがしょんぼりしているように見えた。

その時、一人の女性がこちらにやってきた。年は五十くらいだろうか。

「あら、僕たち海に落ちたの?」

その人は大きな口をあけて笑った。彼女は和美と名乗った。佐之助氏の娘とのこと。俺たちが事情を説明すると、和美はため息交じりに言った。

「そう。あのツイートを見てきたの。まあ、あの人はああいう人だから」

メグが話題を変えた。

「和美さんもサンマ漁師さんなんですか?」

すると、和美は前掛けのポケットから銀色の刃物のようなものを取り出した。長さは30cmほど。その刀身は緩やかな曲線を描く。いや、刀は刀でも秋の刀、サンマだった。しかし、それは生臭くはなく、いまも和美の手の上でピチピチと命を主張していた。

「水が無くても生きられるサンマですか?」

「これは模型、デコイ。一応食べられるけれどね」

和美はそれを俺の掌に載せた。

「あたしはサンマ牧師」

知らない職業。メグが尋ねた。

「水揚げされたサンマを弔うんですか?」

「いいえ。サンマ牧師とはサンマの群れを導く仕事よ」

「この偽サンマを本物のサンマの群れに混ぜて、遠隔で動かすの。数匹が動けば周りも動くから、サンマの群れ全体を動かすことができる」

「それでサンマの群れを漁場に?」

「漁場ではなく餌場ね。群れを育てるために。あるいは天敵から距離を取るために使うこともある」

そんな職業が存在したのか。

「今サンマ漁は危機でね。世界にいるサンマの数が減っているのよ」

俺はサンマ牧師というものを理解した。

「漁の効率をいくら高めたところで、むしろ問題を大きくしてしまうんですね。だから」

「そう。サンマを増やさないといけない。でも罪な仕事ではあるね」

少し空気が湿ったのを感じた。

「おっしゃりたいことは分かる気がします。確かに、一般的に種を絶滅させるのは悪いこととされています。そう考えれば和美さんのアプローチは、サンマを絶滅から救っているので善いことをしているように見える。けれども」

「その通り。サンマを餌として食べていた生き物にとってはどうか」

「サンマの天敵は何でしょう。海でサンマを食べる生き物と言えば」

「サメ、クジラ、マグロ、トド、海鳥」

「愛され度合いに差がありますね」

「マグロが減ったら日本人は怒る。クジラも愛される動物。サメや海鳥なら誰も問題を言わない。トドはどうかというと、元々トドの毛皮や油は一大産業だったんだけど、今トドを採って生計を立てている人は少ない。じゃあ、サンマがマグロに食べられてもいいけれど海鳥とトドには食べられないようにしよう、と考えていいものか」

即答ができなかった。簡単に考えれば、人間が環境に介入するのは良くないと言えてしまうが、それでは護岸工事すらできなくなってしまう。影響範囲を広げ過ぎずに答えようと思うと、これは難しい問題だ。

「もしかして、佐之助さんがおっしゃっていたゴルフ場の件も環境に関するものですか?」

「それは、本人に聞いてくれないと」

やむを得ず、俺たちは再び老人の話を聞くため、丘の上の一軒家に向かった。老人は「また来たのかと」迷惑そうだった。

「佐之助さんのお話が、環境問題に関することかと思いまして」

すると佐之助はアンパンのアンコが少なかった時の顔をした。

「なんだ、君らそんなことも知らないのか」

そして俺たちの全身を見る。

「とりあえず着替えなさい」

メグと俺は佐之助の家に招かれた。佐之助は着替えのジャージを貸してくれた。若竹色のジャージだった。襟と袖口と裾のゴムだけは少し色が濃い。高校の指定ジャージのようだった。

「そもそもゴルフ場は環境に悪くない。ゴルフ場には様々な動物が住んでいるし、芝は雑木林より二酸化炭素を吸収する。農薬問題も昔の事」

予想は外れていた。だがやはり環境の話になれば饒舌なんだなと思った。

「政治家のロビーイング規制はご存知か」

「はい。昨今、各政党は所属議員に対して、受けたロビーイングを報告する義務を課しています」

「そうだ。過去に色々あったからな。では、どの政党もゴルフを対象外にしていることは」

「いえ、それは知りませんでした」

「ゴルフの同伴者はその場で決まるからロビーイングではないという理論だ」

ゴルフは三人から四人を一組として回る競技である。ただ、一人や二人でも予約はできる。その場合、ゴルフ場が組を作り、知らない人と一緒に回ることになる。遊園地のアトラクションのお隣さんみたいな仕組みだ。

「でも、国会議員ならワンサムにするのではないでしょうか」

ワンサムとは知らない人と一緒に回りたくない人向けのオプションだ。料金割増しになるが、一人で回ることができる。ある種、お金持ちの特権である。

「大方の国会議員はそんなに裕福ではない」

「なるほど。知らない人と回ることは分かりました。政党の理屈としては、その同伴者が誰か事前に分からないから、それはロビーイングではないという論ですね」

「さよう。だが抜け道はある」

ここまで来れば分かる。

「ゴルフ場に付け届をして、議員とマッチングしてもらう人がいる、と」

「その通り。政治家は自分が利用される可能性があるなら、そこに行かないべきではないか」

それはちょっと筋が悪い。そもそも悪いのは党のルールの方だ。では既存のルールに問題がある時の善なる振る舞いとは何か。これは規範倫理学の重要テーマである。一つの考え方を挙げると、ルールの範囲内で悪いことができるなら、それをしないべきだ、というもの。それに対して佐之助氏は、他人のバイオレーションを看過するのは、自身が加担しているも同然だという、かなり潔癖で主張。

俺はターミナルを取り出し、佐之助の主張を書き下していく。

俺が書いている間に、佐之助はメグに水を向けた。

「君たちは倫理記述士と言ったね。メグさんと、そしてそちらの」

「タクト君」

名乗ろうとした俺を制してメグが答える。

「メグさんとタクト君。倫理記述士とはいかなる職業でしょう」

メグは俺を見た。ひょっとしてこいつ、名前紹介以外何もできないのか? 仕方なく説明を引き取る。

「倫理の問題の中で、意見が分かれがちなものを集めて、答えを探す仕事です」

「意見が分かれがちというのは、例えば掛け算の順序問題とかかね」

「掛け算に順序があるか、という問いなら数学の問題になりますが、授業でどう教えるべきかという話であれば、途中、法律ではどう定められているのかという問題や、どちらが定着率が高いかという教育学の問題を挟みますが、さらに遡れば教師とは何であるべきかという共通善の問題になります」

「答えのない問題だな」

「答えがない問題と答えを見つけるのが難しい問題は別です。例えば邪馬台国はどこにあったのかはまだ分かっていないませんが、どこかにはありました」

「倫理の難題も、条件知識が全て揃えば一意の答えが出ると」

「そういう考えです」

「だが、いつ見つかるか分からない答えを探して際限なく時間を使うのか」

「難しい問題であっても、条件を絞ることで一定の答えが出せる場合があります。例えば、例えば戦争は許されるかというのは途方もなく大きな問題です。しかし、今から日本がAという国と戦争するべきかという問題なら、さらに狭めて、先制攻撃された場合なら、または日本ではなく同盟国が攻撃された場合なら、正規軍には攻撃されていないがテロリストを匿っている場合はどうか、そうやって状況を限定することで最小限の答えを出すことができます。意味とおっしゃいました。細かく条件を定めて論理を展開すれば、どんな決定に至るにせよ、一つの決定からなし崩しで拡大解釈されることを防ぐことができます。意味があるのではないでしょうか」

「それでも、答えが一つに収束しなければどうなる。根柢の価値観の違いは乗り越えられない」

「たしかに、答えを保留しなければならないことはあります。その場合、YesかNoの二値ではなく条件を返すという事ができます。保留をするならするなりに、あとどんな変数が定まったら答えが出るかを明記するというコンセプトです」

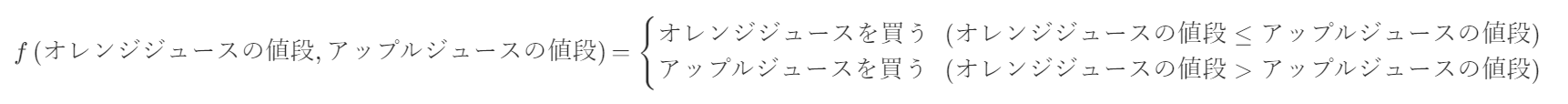

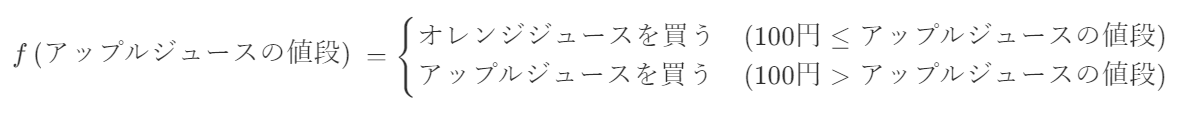

俺はチラシの裏に式を書く。カバンが入水し、ノートがダメになったので佐之助から借りたのだ。

「例えば、オレンジジュースとアップルジュースのうち安い方を買うという関数はこうなります」

「ここでオレンジジュースの値段が100円だと判明している場合はこうです」

「関数fに100円を部分適用することで変数を一つ減らし、あとはアップルジュースの値段が分かれば結論が出る関数gを導出します。これをカリー化と言います。この考え方を応用すれば、特定の主義が正しいかは分からないが、正しいと仮定すればこうなる、と記述できます。例えば有名なトロッコ問題は功利主義を是とするか非とするかによって議論の筋が大きく変わりますが、仮に功利主義は正しいという前提に立って議論を進めたうえで、功利主義が本当に正しいかについては後の研究にゆだねるという態度が可能になります。功利主義の立場に立てば線路を切り替えなければならないと主張する場合、OpenEthicではこう書きます」

「こうすることで、ある個人が特定の問題に対してはAの主義を取り、別の問題に対してはBの主義をとるというダブルスタンダードが取れなくなります。この価値がどれほど大きいかご理解いただけると思います」

佐之助はうむ、と唸った。

「それを記述してどうするんだ」

「証明された論理は公開され、人々の生きる指針になります。またそれは公理として別の証明に使われます。もし、既に証明された論理に異議が挟まれたら、また証明しなおします」

「証明されたのに後から変わることがあるのか」

「今までその行為を否定する論理が見つかっていなかったが、ある日新たに発見されることはしばしばあります」

「日によって答えが変わるなら意味がないのではないか」

「それでも、人の行為を否定するなら理由を言うべきで、理由を言えないなら否定すべきでないという事は毎日変わらないと思っています」

佐之助は、この商品ポイント付かないですと言われた時の顔をした。

俺が書き終わるのを待って、佐之助翁が言った。

「お嬢さん、ダコはここに置いていきなさい」

そこには海水の入った水槽が用意されていた。

「ええ、キュウちゃん……」

「お嬢さんが家に着く前に干からびる。毎日写真を撮ってインスタグラムに上げるから安心しなさい」

メグは渋々タコを肩から引きはがし、水槽に浸けた。キュウは八本の足で水槽の床と壁を撫で回し、新たな環境の把握に勤しむ。そのタコをメグが名残惜しそうに眺める。水槽の右に回り左に回り、いろんな角度から眺めると、キュウ氏もメグが場所を変えるたびに正面にやってくる。

佐之助が言った。

「送って行こう」

こうしてお揃いのジャージを着た二人は、佐之助の軽トラの荷台に並び、入り江を迂回する長い県道のゴマ粒となる。

「知らないことがいっぱいあったね」

眩しい夕日を手で遮って彼女は言った。

確かに、知らないことがいっぱいあった。

「まあ、私は漁師が政治に詳しいって知ってたけどね」

「そうですか」

「そうです」

「先輩、日ロサケ・マス漁業交渉って知ってますか?」

「なにそれ」

まあいい。知らないことがたくさんあったのは事実だ。知らないことがたくさんあると倫理記述士失格というわけではない。OpenEthicはファクトチェック機関ではない。Aさんが泥棒かどうかを問うのではなく、Aさんが泥棒だったらどうするか、泥棒でなかったらどうするかという一般論を書くだけだ。判明しないことは未知の変数としてカリー化すればその先の議論に進むことができる。だが、そこに未知の変数があるという事に気づかなければどうなるか。

「俺はもっと世界を知らなければなりません」

メグは優しく目じりを下げた。

「タクト君にそう言ってもらえてよかったよ。連れてきて」

俺は目を逸らした。

「先輩はなんでここに来たかったんですか?」

「なんかムカついたから」

ちょっと棘のある声だった。きっとタコのように唇を尖らせているだろう。

「Twitterでね、佐之助さんに向かって『それOpenEthicで証明してみろよ』とか『証明できないなら喋んな』とか。失礼だよね」

「まあ、はい。『証明できないなら喋んな』は一定の真理だと思いますけど」

理屈ではなく感情で倫理基準を押し付け合えば、必ず弱いものが損をする不公平な世界になるし、最悪の場合ポルポトのような事件が起こる。

「タクト君」

弔辞の一言目のような声。初めて聞いた。

「正しくなければ生きていけないけど、優しくなければ生きる資格がないんだよ」

「なんですかそれ」

「私の名言」

「浅学ですみません」

「私たちの一番大事な仕事は信頼されることなんだ。『OpenEthicで証明してみろよ』なんてバカにされたらさ、みんなOpenEthicの事嫌いになるよね。どんなに正しい倫理体系を作っても、誰からも参照されなかったら意味がないんだ。だから、正しい倫理を書くというのは仕事以前の、当たり前の大前提でしかなくて、私たちの本当の仕事は信頼されることなんだ」

「そういうもんですかね」

◆第二章 NO TIME TO LOSE(海老名メグ)

そういうもんですかね、じゃあないんだよ。

『みんな黙ってOpenEthicに従っておけ』。『それで世の中上手く回る』。タクトはそういう考えだ。確かにそうかもしれない。で。どうやって? いろんな人に「お前は間違っているぞ」って言って練り歩くのかい。もう少し技術者倫理というものを学んで欲しいものだよ。

技術者倫理といえば、ピーター・ピオット著『ノー・タイム・トゥ・ルーズ エボラとエイズと国際政治』(慶應義塾大学出版会)。何度この本でタクトの頭をぶん殴ってやろうかと思ったことか。わざわざ私のデスクの一番目立つところに置いてあるのに、その本なんですかって聞かれたことが一度もない。

この本を読んだのは高校生の時。当時は岐阜県に住んでいた。

浅沼先生が、授業中にマンガを読むなと言ってきた。ちなみに浅沼先生というのはべっこう柄の眼鏡をかけて、いつも長袖のYシャツで、臙脂のネクタイと緑色のベストで、両腕には黒いアームアーマーを装着している。そういうテンプレ通りの理科の先生。で、その浅沼先生がマンガをしまいなさいとおっしゃる。つい舌打ちをしてしまった。弁明すると、休み時間に読み始めたマンガが面白かったから、引き続きマンガを読んでいただけである。誰かに迷惑を掛けようだなんて露思っていなかった。だから心に浮かんだ通り

「うるせぇな」

と言った。浅沼先生はますますヒートアップ。私が黙って聞いていると、何か冷たい空気が教室を包み始めたようだった。周りを見渡した。優しさの無い視線が何十本もこちらに向いていた。

「なんか文句あんのかよ」

私がいうと、全員がさっと目を逸らした。一人を除いて。

「おい、海老名。マンガをしまえ」

私の斜め前の席を取る花井だった。学級委員キャラのちょっと怖い男。特徴は四角い眼鏡。勉強も運動もできて真面目。多分いい子なんだ。でも、いちいち他人を非難するのが玉に瑕。花井は椅子に座ったままこちらを振り返る。椅子の背に腕を載せた横柄な姿勢だ。私は花井に話し合いを求めた。

「もういっぺん言ってみろよ」

私の椅子が後ろの机に当たり、お祖母ちゃんちの玄関のような耳障りな音を立てる。後ろの女子の細い喉から空気がひぃと逃げ出した。

「マンガをしまえと言われたんだ。四回目だぞ」

「お前に関係ねえだろ」

「お前のせいで授業が止まっているんだ」

授業を止めたのは私ではない。私は静かに読んでいた。止めたのは浅沼先生であって苦情はそちらに言うべきではないのか。花井は私の脇腹を指さした。その指の先を辿ると、私のセーラー服から赤いTシャツの裾が少しはみ出ていた。

「大体なんだその恰好は。皆がおかしなやつだと思われるだろ。お前みたいな不良がいると」

「今関係ないだろ」

「前々から言おうと思ってたんだ」

私は花井に歩み寄り学ランの胸を左手で掴んだ。花井も立ち上がる。花井が私の両肩を押した。彼の腕は重かった。棒高跳びのような加速と浮遊の感。それでも私の左掌は学ランの生地を手放さない。私は花井の頬に狙いを定めた。先に手を出したのは花井だ。

その時、麻生が「とめろ」と一言。麻生は男子バスケ部で口数は少ないもののクラスの中心人物的扱いを受けている。その麻生の言葉に、オロオロしていた人たちが立ち上がり、私たち二人の腕を、腹を、首を抱き押さえつける。離せよ。両手をジタバタと動かして抵抗すると、灯台下暗し、まだ足が自由であると気づいた。気付かれる前に。私は花井の鳩尾に右足を突き立てた。思い知ったか。もう一度。だが私は届かない位置まで引き離されていた。踵ではなくトーキックで行くべきだったか。

最後に浅沼先生が言った。

「海老名、教室から出ていなさい」

教室を追い出された惨めな私は、学校の隣にある亀の子神社にやってきた。湖に面した小さな神社で、湖の反対側にある大きな城湖神社の境外末社である。城湖神社は縁結びの神様でこちらはマッチングアプリの神様。マッチングアプリの成否はレコメンドエンジン次第な所があり、縁結びの神様の守備範囲から若干ズレるという事で、後年末社を立てたんだそうな。その神社の石階段に腰を下ろす。木陰は涼しかった。湖は大きい。直線距離ではわずかだが、向こう側に行こうと思えば湖に沿って大回りしなければならない。

ボート? 湖の反対側からこちらへ向かって何かがやってくる。いや、ボートにしては小さい。1m四方位の板。その上に立つ、白い衣を着た一人の女の人。不思議なことに、湖の水面が全く波立っていない。サーフボードであれ水上バイクであれ、水の上を走れば三角形の波紋が広がる。なら、あの板は水ではなく、水の上の宙に浮いているのだ。カモメみたいだな。私は湖岸に降りてその女性を出迎えた。

「おい姉さん、それはなんだ?」

女性は全く表情を変えず、静かな声で言った。

「超電導モノレールです」

「モノレール? レールなんてどこにあるんだ」

「水の中」

「そうか、超電導のピン止め効果でモノレールでも倒れないのか。で、姉さんは誰なんだ? ここの巫女さんか?」

「私は巫女ではありません。倫理記述師です」

女性の語り口は、まるで喋るたびに錫杖が鳴るような、厳かなものだった。

「なんだそれ」

「この世のあらゆる倫理的命題を集め、それを形式言語で記述し、OpenEthicという体系を育てる仕事です」

巫女みたいなお姉さんさんの話は難しかったが、プログラミングが得意な私には型システムのようなものだと理解できた。

時代によって変わる倫理をどう表現するかの話は面白かった。時代モナドを用いるらしい。圏論だ。

「じゃあ姉さん、教えてくれよ。授業中にマンガを読んじゃ悪いのか?」

私は今日の出来事をお姉さんに話した。

「先生が何故そうおっしゃったのか、理由を聞いてきなさいな。先生の言い分を聞かなければ書くことはできません」

私は嫌だった。もうあの先生に会いたくもないもん。すると、お姉さんが言った。

「この腕輪をあなたに差し上げます」

お姉さんは私の手を取り、左右の手首に金色の輪をはめた。

「さあお行きなさい」

「めんどくせえ」

私はその場を離れようとした。すると突然、二の腕をナイフで割かれたような痛み。電気だ。私は地面に崩れ落ちた。腕を制御できず、おでこを打ち付ける。

「痛えじゃねえか」

私が立ち上がり抗議すると、もう一度電撃が走った。この悪鬼は穏やかな笑みを湛えて私を見続ける。仕方なく高校に足を向けることにした。途中、どこで見張っているのか、わき道にそれると必ず電撃に襲われた。

浅沼先生は職員室にいた。先の非礼を謝ってもらうべく、彼の首根っこに手を伸ばす。その瞬間、一冊の本に気づいた。机に置かれたその本の表紙は赤い。毒々しい血を連想する黒い赤色だ。私はその本を手に取った。タイトルは『NO TIME TO LOSE エボラとエイズと国際政治』。NO TIME TO LOSEは「急げ、時間が無いぞ」というような意味の慣用句で、これだけでは何の本か分からない。続くサブタイトルもよく分からない。

「エボラって伝染病だよな。それが国際政治ってどういう意味だ。バイオテロの小説か?」

「お前は本を借りに来たのか」

「くれるのか?」

「あげるんじゃない。貸すんだ」

「そうか。サンキュー」

私はその本を持って家に帰った。

ノー・タイム・トゥ・ルーズはエボラ出血熱を発見したベルギー人のお医者さんであるピーター・ピオット博士の自伝だった。これはお医者さんの本だが医学の本ではなかった。

話は1974年、アフリカで流行する未知の病気を調べるため、ピオット博士がザイールに向かうところから始まる。ピオット博士が上司に見送られる時の会話が印象的だった。『政治的な優先課題にならない限り、人の命をどのように救うかといったことが大きな問題として取り扱われることはない』。この言葉は大きな伏線だった。

現地に着いたピオット博士を困らせたのは、現地の人の信仰とヨーロッパの医学がぶつかることだった。ピオット博士は信頼を得るために奮闘することになる。

墜落したヘリコプターから遺体を回収する話は鮮烈だった。ある日ピオット博士がヘリコプターに乗ろうとしたら、現地のパイロットがお酒を飲んでいることに気づいた。ピオット博士は怖くなり、そのヘリから降りる。するとその後、ヘリコプターが墜落したとの報せが届く。怒ったのはパイロットの同僚たちだった。

「お前はヘリが落ちることを知っていたのではないか?」

「お前が呪術で墜落させたに違いない」

ピオット博士は怒りを鎮めるべく、熱帯雨林を二時間かけて歩き、墜落したヘリコプターからパイロットの遺体を回収した。あんまり想像したくない。だけど、無事パイロットを埋葬できたことで、残されたパイロットたちは彼を認めた。誠意あふれる対応が信頼を勝ち取ったのだ。

またある日、ピオット博士はお葬式の中にウイルスを広めてしまう儀式があることに気づいた。これをやめてもらうには何と言えばいいのか。医学的に間違っているからやめなさい、なんて言ったら大変なことになるのは目に見えていた。私はピオット博士と一緒に悩んだ。

そう。これは信頼を得るという話なのだ。『目の前に血清があります。この血清を打てば、おそらくこの病人は助かります。よって、この病人の命は、自分がお医者さんとして信じてもらえるかどうかにかかっています』。そういう状況なのだ。

後年、ピオット博士は戦いの場を国連とWHOに移した。地球規模で流行するエイズから世界を守るためだ。会議で国際官僚と丁々発止のバトル。頭の固い政治家の説得。もどかしいのは、ピオット博士は医療の効果を知っていて、でも各国の首脳陣にGOサインを出してもらわなければその医療を実施できないという状況だ。ようするに、自分を信じてもらえるかどうかに多くの人の命がかかっているのだ。

『私たちが成功したかどうかを決める唯一の指標は、どれだけの人の命を救えるかということだろう』とは、UNAIDS事務局長となった彼の言葉だ。自分が会議でこれを通せなければ誰かが死ぬというリアリティから絞り出された言葉だと思うと、辛い味がする。

私は、この本の趣旨が『結局信じてもらえるかどうかの問題』と理解した。翌日、この発見を浅沼先生に教えてあげるべく職員室に向かった。ところが浅沼先生はいなかった。小熊先生によると、浅沼先生は今会議室にいるらしい。私は会議室に向かった。

会議室の窓は開いていた。コの字に並んだ机。私は熱弁をふるう男性に覚えがあった。城湖神社の神主様だ。神主様は「最近の若い者は自己犠牲を知らない」とか「地域の伝統を守るため」とか捲し立てている。それに対し、先生たちは「ううん」とか「そう言いましても」などと濁している。昨日の倫理記述師のお姉さんもいた。お姉さんは双方の意見を否定するでも肯定するでもなく、「つまりあなたのいう事はこういうことですね」と合いの手を入れていた。

お姉さんが手元に何かを書き込む度、壁面ディスプレイの樹形図が育っていく。その木構造がこの会議の論理を示していることに気づく。一つの命題は複数の小さな命題から成り立つ。緑色で表示される節は自身の先の葉が全てTRUEの節だ。どこかに一個FALSEの葉が混じっていれば、その葉に依存するすべての節が赤くなる。灰色の節は未確定要素。会議は未確定要素を一つずつ明らかにするように進行される。

議論の主題は、お祭りのボランティアが足りないのでこの高校から神社に生徒を拠出しろという事らしい。こうしてはいられない。私は急いで教室に向かった。

扉を開き「お前ら大変だぞ」と叫んだ。だが、誰もこちらを見ない。教壇に上がり、教卓をバンバンと打ち鳴らしてみたが、それでも振り向く人はいない。

「お前ら、強制労働させられるぞ」

数人が迷惑げにこちらを見て、すぐに目を逸らした。こんな時、ピオット博士はどうしたか。一番政治力がある人を味方につけるんだ。この教室のモブツ大統領は誰だ。私は教壇を降り、男子バスケ部麻生の腕を掴んだ。麻生は「なんだよ」と小さく呟いたが、私が腕を引くと抵抗せずについてきた。私はもう一方の手で教室の一人ずつを指さした。

「お前も、お前も、お前もついてこい」

私たちは会議室を覗いた。全員がそこで話し合われていることを理解した。麻生は反応が薄かったが、麻生についてきた数人の女子がメッセージアプリでそれを友達に伝えた。噂はあっという間に全校に広がった。全校から多くの生徒が会議室にやってきた。最初の誰かが話し合いに参加するべく会議室に入ると、皆が続き、すぐに会議室はギュウギュウ詰めになった。生徒たちは神主様を中心に輪を作り、神主様の意図について質問した。大きな声で熱意溢れる議論が始まった。

結果、神社のボランティアは否決された。一件落着。

事態が急変したのはその直後だった。神主様は花井の御父上だったことが明らかになったのだ。その話が広まるや否や、花井は学校中から非難を浴びる形となった。直視しえない光景だった。

お昼休み。渡り廊下で私は吉田山の胸ぐらを掴んでいた。その男が花井に向かって「マジでウザいんだけど」と言ったからだ。廊下を歩いていた花井に、すれ違いざまにそう言ったのだ。吉田山の首の生地を締め上げつつ私は言った。

「お前いい加減にしろよ。花井は悪くねえだろ」

吉田山は目に怯えを浮かべ、口元を震えさせている。は? なんでお前が被害者ぶってんだ? 私は吉田山を持ち上げ、頭を廊下のガラスに叩きつけた。だがその手を花井が抑えた。花井は小さく首を振った。仕方なく私はその男を離した。

「花井、なんでお前がこんなこと言われなきゃなんねえんだ」

花井は「もういい」とだけ言った。

なんだこの理不尽は。

窓の外に倫理記述師の女がいた。湖の方に歩いていく。私は渡り廊下の二階から中庭に飛び降り、後を追った。彼女が超電導モノレールに乗り込む寸前、その衣を掴む。そして聞いた。

「悪いのは花井の父親であって花井じゃねえよな。なんで花井がこんな目に合うんだよ」

それに対する倫理記述師の返答は意外なものだった。

「そもそも花井憲蔵氏は悪くありません。彼の提案は間違っていましたが、間違った提案を可決し実行することが悪いのであって、間違った提案をすることは倫理に反しません。先の会議では否決されたので、誰も悪くはないでしょう」

「じゃあなんで花井はあんな目に合ってるんだよ」

その時、私は泣いていた。こんなことがあっていいはずがない。

「すべての人が論理を信じるわけではありません。あなたは正しくありなさい」

なんと無意味な。私が正しくったって、皆が間違ってたら意味ないではないか。私は彼女の体を揺すった。

「じゃあ信じられるように行動しろよ。今から学校に戻って、花井は悪くないって言って回れよ」

だが、彼女は何も言わず私の手を払いのけた。私は彼女の肩を掴もうと手を伸ばした。その瞬間、手首から二の腕にかけて激しい痛みが走った。私はうずくまった。その隙に、女は超電導モノレールに乗って対岸へ行ってしまった。私は大声で叫んだ。

まさに、ピオット博士の言ったとおりだった。信じてもらえない技術には誰も救えない。その日使命を授かった私は、形式手法を学ぶため東京大学に進み、その後倫理記述士になった。

それに引き換えタクトの奴は、論理が正しけりゃ何でもいいみたいな、人の気持ちを考えない言動が多くて、ああいう子は本当にどうしてあげたらいいのか。そのうち学んでくれるんだろうかね。

「行きますよ先輩。早くしてください」

いちいち煩いし。

「次は岐阜県の城湖小学校ですって」

「へぇ~湖があるのかなあ?」

「泳げませんよ」

「じゃあ釣りは?」

「忍耐が無い人には無理です」

◆第三章 A Question of Honour(榊タクト)

ナポリにナポリタンはないし、天津に天津飯はない。ならば不倫は倫が不とも限らないのではないか。

というようなことを海老名メグに言ってみたところ

「フランス人のキスってめっちゃディープらしいよ」

だそうだ。

カンダタは殺人と放火をしたから罪人だ、とは書いてあるが、浮気をしたとは書いてない。絶対しているだろうに。しかるに浮気は大して悪いことではない。少なくとも、殺人や強盗を差し置いて、ただの浮気が不倫などというKing of anti-ethicsたる銘を冠する資格はどこにあるのか、浮気ごときに紫帽子を与えていいのか、倫理記述士という倫理を生業にするものとして許せない、今すぐ放火を不倫の意とするべく文科省が動くべきではないのか。

「でもタクト君、有倫にもご縁ないじゃん」

ほっとけ。まあメグの言う通り、不倫をされる心配がない人ほど他人の不倫を簡単に擁護できという相関はあるかもしれないけれども。

不倫は配偶者に対して悪いことだ、とは当然として、インターネットがわあわあ騒ぐ、もとい、皆が気になるのは第三者の義務について、もっと直接的に言えば不倫が発覚した芸能人を降ろすべきかどうかだろう。

歌姫・紫電キキョウの不倫発覚により、全国で降ろせ降ろすなの綱引き大会が勃発し、これにはお釈迦さまもビックリだろう、その会場の一つである城湖小学校に審判が派遣されることになった。その二人は今、駅から30分間バスにシェイクされている。

城湖小学校の運動会には創作ダンスの種目がある。ポンポンを持った6年生が音楽に合わせて踊るのだ。音楽は児童へのアンケートで決まった。紫電キキョウ歌う『碧玉の太陽』。そこへ不倫騒動が降りかかる。そこで教師が、不倫をした人の曲は教育に相応しくないとNGを出した。その先生、ざますって喋るんだろうな。当然、児童たちは怒った。怒った児童に先生も怒った。

そんな事情だそうだ。まあ、先生の気持ちはわかる。『碧玉の太陽』は今や不倫の象徴的扱いになってしまった。結婚式でピアノ弾いた人がいないことを切に願う。それを子供が踊っていたら変な笑いを買うことになるだろう。

「もう、何もかもがどうでもいい話ですわ」

「大事なことだよ」

「雑な主張ですよね、不倫した人の曲は教育に相応しくないなんて。かといって先生の裁量権の範囲内には違いない。どう転んだってどっちでもいい以外の結論出ないですよ」

それに対してメグはニコニコしながら言った。

「私たちの仕事は信頼されることだよ」

信頼されてなかったら呼ばれないのではないか?

メグがターミナルを取り出す。海で壊したので古いモデルだ。なぜ壊れると新しいものではなく古いものがよこされるのかというと、壊すやつには壊れてもいいやつしか支給されないから。

「私たちに仲裁を依頼したのは、吉岡とし江先生って人だね。NGを出したのは山本瑠詩亜先生他2名。抗議した生徒は多数だけど、弁が立つとのことで田中剛輝君が児童の全権大使。さて、タクト君、ここから分かることは?」

「なんですか?」

「田中とし江先生は多分おばあちゃん、山本瑠詩亜先生は若い」

「一応聞きますがなんでですか?」

「名前が若いから」

「prejudgeだ」

「でも、意外だと思わないかな? どっちかっていうと古いとし江先生の方が文句を言いそうなのに。NGを出したのは若い瑠詩亜先生の方で、とし江先生が児童の言い分も聞きましょうと提案した形になっている。逆の方が自然じゃない? 瑠詩亜先生にとってプロミネージュのオープニングの『黒林の徒花』とか思い出の曲だと思うよ」

「アニメ見てなかったんじゃないですか?」

深夜のDQN、アニメよりヴェルファイアの方が大事でしょ。

メグはターミナルを閉まった。

「まあとにかく、瑠詩亜先生は上司に言われて仕方なく倫理記述士を受け入れた立場。変なこと言ったら怒っちゃうかもね」

そんなことを言われても、そもそもおかしな論理で人を攻撃しようとする人が悪いんだし、それが通らなくて逆恨みされても知ったことではない。形式手法を前に人々は、もう少し謙虚さを学ぶべきではないか。

そんなことより、さっきからずっと気になっているのは、優先席に座る4人の小学生たちである。小学生が優先席に座るのはいい。ただ、あんまり騒がないで欲しい。4人は右からショートカットの女の子、その左にポニーテールの女の子、おとなしそうな坊ちゃん刈りの男の子、一番左に機嫌の悪そうな長髪の女の子。そのうち右の2人がうるさい。ショートカットの女の子が言った。

「あの2人、デートかな?」

あの2人と言われて当てはまりそうなのは、オレンジ色の手すりを共有する俺とメグしかいない。目の付け所は悪くなけれど恥ずかしいからやめて欲しい。メグがどんな表情をしているか気になったが、目が合うのが怖くて天井を睨んだ。

ポニーテールが答える。

「絶対違うよ。女の人は美人だけど男は」

うるせえな。お前なんか相席居酒屋にいい男が居ないっつって人生終えればいいんだ。メグがニヤケ面で覗き込んできて腹立つ。

ショートカットの女が遺憾の意を手刀で表現する。ポニーテールが言った。

「ごめん。頭では分かっていたけど体が勝手に」

その返答にまた2人は盛り上がる。『頭では分かっていたけど体が勝手に』とは、紫電キキョウの謝罪会見でのフレーズである。取り乱した彼女は、おそらく『頭』の対義語として『心が』と言いたかったのだろうが、ついうっかり『体が』と口走ってしまい、彼女のコミカルな手振りと共にその不適切かつ適切な一言がインターネットのおもちゃと化してしまった。

バスがバス停に留まり、3人の高齢者が入ってきた。ショートカットの女、ポニーテールの女、坊ちゃん刈りの男が立ち上がり席を譲った。坊ちゃん刈りの男の子は、よせばいいのに、長髪の女の子に絡みだす。

「おい瀬戸、席譲れよ」

瀬戸と呼ばれた女の子は彼を無視した。横向きに持ったゲームから目を離さない。

「あそこに顔色悪そうな男の人が立ってるだろ」

気持ちはありがたい。俺を巡って争わないでくれ。

それすら無視された男の子がついに怒った。長髪の女の子のゲームを下から叩き上げる。そのゲームは彼女の頬に当たり、腿を、椅子を跳ねて床に転がった。瀬戸の両手が宙で硬直したまま沈黙の数秒。「やめなよ松川」とポニーテールが言った。瀬戸が両足を踏み鳴らして立ち上がり、松川と呼ばれた男の子に正対すると、その鼻っ面に向けて右拳を叩きつけた。彼女の腰の回転に合わせてスカートがふわりと広がる。松川の驚愕。バランスを崩した彼は足を後ろに運んで体勢を取り戻そうと試みるも、瀬戸は彼の胸ぐらを両手で掴み、彼の脛を払うように蹴った。足が交差した少年の命運は定まった。胸を押された彼の背中が床に打ち付けられる。瀬戸は即座に体を起こすと、彼の脇腹を蹴りつける。左足を踏み込み、さらにもう一振り。俺は流石に止めに入った。

瀬戸の二の腕を引っ張る。彼女は振り向いた。俺は彼女に顔の高さを合わせて「もうやめなさい」という。その手が振り払われた。彼女の三角形の瞳が俺を貫く。次の瞬間、俺の目がマクロ撮影で捕捉したのは彼女の拳だった。左頬に衝撃。右から左に飛び去る視界。痛いよう。

肩を怒らせた瀬戸は、このくらいにしておいてやると言わんばかりにその場を離れ、降車口のドアにもたれる。

事態を見守っていたショートカットとポニーテールの女の子がメグに寄ってきた。

「お姉さんは何の人ですか?」

「私たちは倫理記述士って言って」

そこで言葉を区切る。指を顎に当てて宙を睨んでから、何かを見つけたように言った。

「喧嘩を止めるお仕事」

2人の女の子は納得しかねるように「ふうん」と言った後、頭上に星を回して横たわる男の子を指さして言った。

「じゃあ、もうちょっと早く止めたら?」

返す言葉もない。

次のバス停で4人の子供は下りて行った。3人の女子が降りた後、坊ちゃん刈りの男の子が戻ってきて、俺に小さな声で耳打ちした。

「お二人はOpenEthicの方ですよね」

俺はうなずいた。

「瀬戸のお母さんの事、助けてあげられませんか。瀬戸のお母さん、配膳猫調教師なんです」

それだけ言うと、松川少年は降りて行った。

配膳猫調教師の動画なら俺も見たことがある。薄汚い部屋に鮨詰めにされたロボット猫。個性を奪われた行進。鞭と罵声。むごいといえばむごい。大多数の常識人はその映像を見て、まあ配膳猫がいるなら調教師もいるよなと思っただろが、一部の人が論理的でない抗議に出て迷惑をかけているという話も聞く。

「泣かせるよね」

メグが言った。

「あの少年の気持ち。まあ、ロマンの無いタクト君には分からないか」

一言余計だ。

「俺にもロマンはありますよ。いつか白馬に乗ったお姫様が迎えにくるんです」

俺がそういうと、メグはカブトムシの幼虫のような半円弧の目を二つ並べ、あざけるように俺を見上げて言った。

「来ない来ない。タクト君には」

俺は黙って窓の外を見た。と、そこには長屋を等倍に大きくしたような巨大な工場があった。赤いロゴには見覚えがある。三ヶ紅エレクティカ。配膳猫の工場だ。

通用門の所に二人の人がいた。一人はジャージを着た女の人、もう一人はカメラを抱えた中年男性。女性が工場の従業員で、カメラを持っているのは週刊誌の記者だろうか。女性が歩き去ろうとするのを、記者風の男が行く手を遮り、顔を下から覗き込んで何かを捲し立てている。不愉快な光景だった。

「行こうか」

メグは短く言った。次のバス停で俺たち二人は飛び出した。

俺たちが辿り着いた時、既に女性はいなかった。俺は、記者風の男に話しかけたが、男は俺たちが倫理記述士と知ると、侮蔑を隠さず言った。

「OpenEthicなんて全部無駄だよ。あんなのはバカだ」

「どうしてそう思われますか?」

「正義ってのは、皆がどう思っているかで決まるんだ。お前らはそれが分かってない」

「そうとは限らないですよ」

「キリスト教徒と仏教では葬式のマナーが違うだろ」

「確かに風習というものはあります。それでも、みんなの意見だけですべてが決まるわけではないです。論理を積み上げることで見つかるマイノリティの権利はあります」

「現実を見ろ。あいつらはロボットをあんな扱いしてんだから、文句言われて当然なんだよ。俺はOpenEthicなんて信じない」

信じないと言われてしまうと弱い。俺はこの男との対話を諦めた。通用門の守衛に、責任者を出すよう求める。自分は倫理記述士であって、御社の事業に非はないことを証明できる、だから話を聞かせろ、と。だが、守衛はアポイントメントが無いなら通せないの一点張りだった。

メグが俺の袖を掴んで俺を振り向かせた。

「タクト君、ここは一旦撤収だ」

俺はもう少し粘ろうと思っていたが、メグは更に強く袖いた。

甘い味噌ダレの、いい匂いのする国道だった。この辺の郷土料理である五平餅のお店が近くにあるのだろう。国道を逸れた小さな脇道をずっと登っていくと、城湖小学校があるはずだ。今、その道に人影はない。

「あのおじさん、OpenEthicなんて信じないって言ってたね」

メグが残念そうに言った。

「信じるとか信じないとかの問題じゃないでしょう。ピタゴラスの定理を信じないって人がいたってだから何だって話じゃないですか」

「でも、信じてくれなかったら瀬戸ちゃんのお母さん困るよ」

「じゃあどうするんですか?」

メグは真顔で答えた。

「どうしようね」

ノープランかよ。

「だから、証明するしかないじゃないですか。配膳猫調教師はAllowedだって天下に布武するんですよ」

と、突然後ろから「旅のお方」と話しかけられた。幼い声だった。

振り返ると、3人の小学生と思しき女の子が立っていた。少女は芝居がかった言い回しで続ける。

「当地名物五平餅はお召し上がりになったかな?」

メグが面白そうに答える。

「まだだね。でも、是非食べたいねぇ」

「それならば、これを持っていかれよ」

少女がプラスチックのタッパーを取り出した。その中には平たい赤茶色のお餅。長方形のタッパーの短辺から突き出た竹の棒。この棒にこびりついたカリカリの所がおいしいことは想像に難くない。少女はご丁寧にタッパーを止める輪ゴムを外してからメグに押し付けた。だが、今これを食べるわけにはいかない。仕事中だという事情もあるが、もう一つ厄介な問題として、五平餅を食べると口の左右が汚れて口裂け女みたいになるのだ。

俺は膝に手をついて腰を落とし、少女たちと目線を合わせて言った。

「君たちは?」

「ただの村人Aじゃ」

「村人Bじゃ」

「Cじゃ。観光のお客様に五平餅のすばらしさを伝えているのじゃ」

「僕たちは観光客じゃないんだ。倫理記述士と言って」

「『碧玉の太陽』の件ですよね」

「知ってたのか」

「どうぞよろしくお願いします」

賄賂かよ。やんわり断ろうと思った俺は次の瞬間、自分の人事運の悪さを呪った。そこには既に口の周りを真っ赤にした女がいたからだ。なぜこんな人の部下なのだ。

「何食べてんすか」

「食べるよ。そりゃ」

公園の水飲み場でポンコツ上司に証拠隠滅を命じた。

「児童側の負けが確定している案件でよくそんなことできますね」

「大丈夫、絶対勝つと思うよ」

辿り着いた小学校で、メグは女の子から憧憬の眼差しを集めていた。どこがいいんだこんなヤツ。

案内された会議室にはロの字に長机が並んでいた。片方のお誕生日席には高齢の女性。彼女がとし江先生だった。一方の長辺の中央に『碧玉の太陽』否定派の山本瑠詩亜先生。20代後半だろうか。不良でもスネ夫のママでもなく温厚そうな人だった。その左右にそれぞれの男性教諭。反対側の長辺の中央には『碧玉の太陽』推進派田中剛輝君。彼の左右にも一人ずつ児童が座っている。この会議は全校にZoomで中継されているらしい。俺たち二人はもう一つの短辺に座る。

司会のとし江先生が最初の説明を述べ、後の進行を俺に託した。俺は投げやりに口を開いた。

「これは『碧玉の太陽』を踊る事は倫理に反するかを検討する場です。この会議がどういう結論になっても、最終的に先生方が決めるという事に変わりはありません。田中剛輝さんも、そこはご承知ください」

「あの、やる気ありますか?」

剛輝君はストレートに喧嘩を売ってきた。

「僕たちは今、『碧玉の太陽』を踊りたいという気持ちを理不尽に非難されています。これは重要な問題なんです」

「もちろん分かっています」

俺は剛輝君をなだめて議事に進む。

瑠詩亜先生は最初の発言権を剛輝君に譲った。剛輝君の口頭弁論は想像通りの物だった。歌手が不倫をしようと音楽自体に罪はないのだから、それを持ち出してに教育に不適切というのは理由にならない、と。俺はその言葉を形式言語に置き換える。俺の画面はZoomで共有されていた。

一通り剛輝君の意見を聞くと瑠詩亜先生が口を開く。口論のテクニックとしては上等だろう。先に相手に喋らせ、その後自分の意見を捲し立ててから議論を打ち切れば一方的に勝ち逃げできる。実際、そういう手段を使う人はとても多い。だが、形式手法にその手は通じない。お手並み拝見。

瑠詩亜先生はまずこう切り出した。

「先生たちは、皆が恥ずかしい思いをしないようにこう言っているの。この歌は世間で不倫の歌だと思われているんだから、みんなが不倫を肯定していると思われたら困るでしょ?」

頭悪そうな意見だ。これを形式言語にするには、かなり意訳しなければならない。俺はOpenEthicライブラリ内の名誉の概念を援用し、先生には生徒の名誉を守る義務が存在するというようなことを書いた。

剛輝君が切り返す。

「不倫を肯定しようと否定しようと個人の勝手ではないでしょうか? そうですよね、倫理記述士さん」

頷くしかない。賢いな。瑠詩亜先生の意見には、他にもっと飛びつきたくなる突っ込みどころがある。例えば『不倫の歌だというのは正当か』『その歌に合わせて踊ることが不倫を肯定していることになるのか』など。だがこれらの論点には、外部からどう見えるかというコントロールできない因子が含まれるため、討論には不向きなのだ。それに比べ、『不倫を肯定しようと否定しようと個人の勝手』という主張は、相当非常識ではあるものの、信条の自由というOpenEthicにおける最強カードであり、理詰めで善悪を決めるこのゲームのルールをよく分かった選択である。定理証明器がPassを返したことが、Zoomを通して全員に伝わる。

瑠詩亜先生は納得いかないように言い返す。

「でも、この歌に不倫のイメージがあることは事実でしょ?」

ここで割って入ることにした。OpenEthicの用語ライブラリを画面共有しつつ、OpenEthicが音楽作品のイメージをどう扱っているかについて説明する。音楽には、卒業の歌や結婚式の歌など様々なイメージが付くことがある。そして、それは歌詞や制作意図とはかけ離れたものになることもある。かといって、そのイメージは必ずしも踏襲するべきものではなく、既存の歌にどのような意味を載せようがそれは聞き手の勝手である。

皆が難しそうな顔をしたので、いくつか例を出す。卒業の歌さくらは森山直太朗氏が結婚式の歌として作ったものだし、蛍の光の歌詞に閉店のメッセージ性はないし、サッカー日本代表のテーマソング的扱いを受けているA Question of Honourは元々決闘をテーマにしたアリアである。このように、音楽は製作意図を離れて、それぞれの意味で聴かれる物だ。この説明はみんなが納得した。

「つまり、この歌を不倫の歌と思いながら聞く人がいるという事ですよね。多くの人がそう思っているなら、それは不倫のイメージがついているという事になりませんか?」

「ですが、不倫のイメージが付いた『碧玉の太陽』を、歌詞の通り勇気を称える歌と解釈して踊ることも間違っていないという事になりますね」

やはり、瑠詩亜先生より剛輝君の方がうわ手だった。

「でも、その歌を不倫の歌ととる方が自然でしょ? あの会見は私も見たけど」

「あの会見を不倫の肯定ととるのは誤読です。紫電キキョウはあの場で過ちを認めて謝罪しているのであって、むしろ不倫の否定ととるべきです。まさかとは思いますが、失敗を認めて謝罪した人のことを、その行為を肯定していると看做したりしないですよね」

完璧な返答である。俺の定理証明を待って、とし江先生が総括する。

「そろそろ結論を出しましょう。『碧玉の太陽』を否定できる論理的根拠は見当たりませんでした。創作ダンスの演目は『碧玉の太陽』でよいですね?」

俺は剛輝君を見る。良かったな、OpenEthicがあって。OpenEthicが無い時代には権力者の思い付きでみんなが振り回されていたのだ。ところが剛輝君の表情は曇っていた。机の角を見つめ、何か考え込んでいる。一方、論争に敗北した瑠詩亜先生は平然としていた。何が起こったんだ? もう一度剛輝君を見る。剛輝君の顔から徐々に血の気が失せていくのが見えた。

俺は議論を振り返る。ポイントは三つ。不倫を肯定するか否定するかは個人の自由である。音楽に自分なりの意味を載せることは許される。あの会見は不倫の否定である。朧気ながら全体像が見えてきた。

帰りの道すがら、俺は紫電キキョウの謝罪会見の様子を思い出していた。取り乱した彼女の特徴的な手振りは今全国で模倣されているようだ。バスの中でポニーテールの女の子もやっていた。もしかしたら。

「小学生たちは、創作ダンスの振り付けにあの手ぶりを入れようとしたのかもしれませんね」

曲がりくねった国道のバス停でバスを待ちながら、俺はメグに自分の想像を話してみた。

「あのジェスチャーは不倫否定のシグナルと解釈するのが正しい読解である。既存の音楽に自分なりの意味を載せることはあるのだから、創作ダンスにそのジェスチャーを取り入れるとどういう意味になるかというと、不倫を否定する表現となる。だが、不倫を肯定するか否定するかは個人の自由ではなかったか。創作ダンスとして、振り付けを作った人が同級生にそれを要求することは倫理的に間違っているという事になる」

メグはうなずいた。

「先生たち、別に『碧玉の太陽』をやめさせる気はなかったんだ。でも、あのジェスチャーを入れるのは許せなかった。なんでかっていうと、きっと」

メグがそこで言葉を切った。バスの中でメグが見せた資料を思い出す。想像に過ぎないが、思い出を汚されたくなかったんだろう。

瑠詩亜先生の手腕は見事だった。先生と児童の戦いという不公平な場にOpenEthicを持ち込むことで平等感を演出しつつ、偽の命題を用意し反論させることで言質を取る。その手があったかと思った。

俺は記者のことを思い出した。どうするべきだったのか。記者はOpenEthicなど信じないと言い切った。それに対して俺は、配膳猫調教師側の主張をOpenEthicで記述することで対抗しようとした。だが、逆だったのだ。

「先輩、もう一件仕事いきたいんですけどいいですか?」

「いいよ」

記者の話を聞くべきなのだ。インターネットにはあなたの仕事を否定している人がたくさんいます、ぜひジャーナリズムとは何なのか教えてください、と。それを形式言語で記述していけばいい。自身の言葉には従うほかない。

◆第四章 赤ずきんちゃん(海老名メグ)

そんな世紀の大発見しましたみたいな顔で言われましても。

公園には子供たちがいた。東京の公園は大体フェンスに囲まれているけど、岐阜の公園は花壇で囲まれているだけだった。転んで頭をぶつけた思い出がよみがえる。二つの陣地に分かれてボールをぶつけあう子供たちの中心で敵を薙ぎ倒し続ける女の子には見覚えがあった。

「バスで見たよねあの子」

「瀬戸さんですね」

ああいうのを白馬のお姫さまっていうんだろう。イカすじゃないか。

突然、瀬戸が「ちょっとタンマ」といい、ターミナルを取り出した。何度も首をひねる。

「なんか松川から果たし状が来たんだけど」

松川? 確かあのバスの男の子が松川だったな。彼女の友達が何事かとターミナルを覗き込む。ポニーテールの女の子が読み上げた。

「お話があります、亀の子神社まで来てください、だって」

そして瀬戸の顔を覗き込んだ。瀬戸の顔には困惑が浮かんでる。

「反対側じゃん。めんどくさいな」

それに対して、刈り上げの少年が問う。

「行くのか?」

「まあ、呼ばれたから」

「一人で大丈夫?」

ショートカットの女が不安そうに見つめた。

「何とか説得はしてみる」

瀬戸は、松川のメッセージを決闘の申し込みだととらえたようだった。顔が渋い。でもどことなく諦めが漂っている。気の進まない仕事に向かう時の顔。瀬戸は公園を出て、湖沿いに歩き始めた。

タクトが不安そうに言った。

「あれ、絶対告白ですよね」

「タクト君にその対人リテラシーがあるんだ」

「止めないとまずいですよ」

「別にいいじゃん」

男の子は告白しようと待っている所に女の子が殴りに来る状況を想像してしまう。ちょっと面白い。

「なんか楽しんでないですか? 告白はOpenEthicに反します」

「それはOpenEthicが間違ってると思うよ」

「倫理記述士がそんなこと言ってはいけません」

細かいことうるさいな。モノローグでは悪口ばっか言ってるくせに、口先は綺麗事ばっか。

「私はドッジボールに混じりたい」

タクトは濁点の付いたあーを発してから言った。

「分かりました。今から僕が亀の子神社まで行ってきますので、先輩はここで遊んどいてください」

「おなしゃーす」

タクトは走り出した。瀬戸を追い越し、湖に沿って対岸に向かう。

タクトが十分離れたところで瀬戸に話しかける。

「近道を教えてあげよう。湖の上を渡れるのだ」

◆第五章 セリヌンティウスはかく語りき(榊タクト)

春茜の屋上で『ずっと前から好きでした、付き合ってください』というのは、倫理に反するとされている。なぜかというと、学校であれ職場であれテニスサークルであれ、恋愛の場ではない場に恋愛を持ち込むことは、相手がその場に来ている理由を尊重していないというのが一点。告白によって相手を不愉快にさせたら告白した側が悪く、告白するまで相手がどう思うか分からないんだから、最初からしないべきというのが一点。じゃあどうするかというと、現代社会ではマッチングアプリが一番エシカルという事になっている。とはいえ、小学生はマッチングアプリに登録できない。その結果小中高生の間では、どちらかが悪者になる覚悟で踏み込まないと恋愛が始まらないという修羅の世界になっている。

以前この件についてメグは「こんな非常識なルールがあるからOpenEthicがいまいち信用されないんだよ。こんなの消せばいいのに」と言っていた。消してしまえというのは流石に暴論ではないかと思うけれど、なんとか既存の論理を否定する理論を立てられないか、俺も考えていたところだった。

では松川少年が瀬戸嬢に告白したらどうなるか。確実に断られるし、多分怒られる。結果、松川が悪いという事になる。それは可哀そうである。

とにかく、瀬戸が亀の子神社に辿り着く前に松川を説得し、「さっきのことを謝りたかったから呼び出した」などと言わせて丸く収めればいい。この時まで俺は、これが簡単な仕事だと思っていた。なにせ、もし松川が俺の制止を振り切って強硬採決に及び、その結果松川が悪人となったところで、いかなる同情もいらないからだ。俺は俺の役割を果たしたといえる。だが、そんな楽観を打ち破る衝撃的な光景に戦慄した。

「なんだアレ」

湖を横切っていく何か。水の上を飛んでいる。俺は目を凝らした。人。子供くらいの大きさの。そしてその服装には見覚えがあった。俺は慌ててメグにコールした。

「先輩大変です! 瀬戸さんが飛んでます! 湖の上を」

メグはこちらのいう事を信じられなかったのか、何のことか分からない~とグズグズ言っていたが、俺が再三湖を見るよう忠言したところ『ほんとだ。カモメみたいだね』と言った。

「あれはなんですか?」

『ちょっと待ってね。看板があるぞ。城湖神社から亀の子神社まで超電導モノレールで湖を渡れるらしい。きっと瀬戸ちゃんはこれを使ったのだ』

「まずいです。このままだと自分より瀬戸さんが先に着きます。このままだと、松川君が悪者に。先輩、その超電導モノレールに乗って先に行ってもらえませんか」

『ほいさー』

しばらく後、湖の上にメグが現れた。

亀の子神社の石階段に座っていたメグは、上を指さした。俺は音を立てないように昇った。拝殿の軒下の階段に瀬戸が座っていた。その正面に立つ松川。気を付けの姿勢をしたままうなだれている。言葉は聞き取れないが、瀬戸が棘のある口調で捲し立てている。間に合わなかったのだ。俺は額に手を当てた。

日ごろの俺はOpenEthicに従わない人間に怒りを覚える。だが、この件に関して言えば、もちろん瀬戸が被害者で松川が加害者なので松川が悪いのだが、なぜか松川を可哀そうだと感じる自分がいた。こんなことで人が悪者になっていいのか。こんなことで人を悪者にしていいのか。

俺は階段を降りた。

「俺、どうしたらよかったんでしょうかね」

メグは立ち上がった。

「歩きながら考えようか」

俺は黙ってついていった。

「どうしようもなかったんじゃない? こんなこと、日本中で起こってるよ」

「そうはいっても悲しいです。もう少しOpenEthicに影響力があれば、松川君は早まらなかった」

メグは頷いた。

「だったら、これでよかったんだよ。もし、松川君を止めていたら、松川君は一生OpenEthicを恨んだだろうね。あの時告白していれば絶対上手く行ったのにって。それに比べればこっちの方がましだよ」

「でも、瀬戸さんは怒ってましたよ」

メグは大げさに掌を振った。

「謝りゃいいんだよ、そんなことは」

「そんなもんなんですかね」

俺は解決策を考え続けた。問題を整理しよう。まず、気の無い相手に告白をして怒らせてしまった場合、告白したほうが悪いという倫理則がある。すると、小学生が恋愛をする手段がほとんどなくなってしまう。だからといって小学生は恋愛をしないでくださいとなれば、小学生はOpenEthicそのものを信用しなくなるだろう。ではどうするべきか。そういう問題だ。メグの意見は『だったら小学生の恋愛にはOpenEthicを適用しなければいいじゃないか』というものだ。さすがに同意しがたい。

何か別の方法がないのか俺は考え続けた。そして、何かがひらめいた。

「ねえ先輩、小学生向けのマッチングアプリを作るのはどうですか?」

メグの口が『何だこいつ』と動いた。持久走のシャツを脱ぐ前の表情で固まる。

「OpenEthicが何を非としているかというと、閉じたコミュニティ内で単方向の好意を伝えることです。だったら好意が双方向の場合のみ通知されるシステムにすればいいんです」

メグはしばらくポカンとしていたが、ふと悪そうな顔を浮かべた。

「いいねえそれ。でもバレたら怒られるぞ」

「バレなきゃいいんですよ」

この天才的発想に頭の回転数が上がる。

「いや、暗号理論の秘匿共通集合計算を使えばサーバーを使わずP2Pで実現できますね。これならバレても怒られない」

テクノロジーで倫理を乗り越えられることは、他にもたくさんあるかもしれない。

文字数:30724

内容に関するアピール

最近はAIモノの小説が多いですが、話のネタとして面白い情報技術は他に沢山あります。今回は、形式手法にスポットライトを当ててみました。

インターネットでの不毛な議論をどうするかという問題に、形式手法で議論すればいいじゃないかと提案するSF小説です。

形式手法の説明は現実の通りで、OpenEthicの周りは創作です。

検討してみると、倫理を形式言語で記述することはそれなりに上手く行くものの、

どうせ普及しないだろうという結論に達しました。

そこで、ノー・タイム・トゥ・ルーズ(実際の本)を絡め、OpenEthicが信頼されるには記述士がどう振舞うべきかを主題としました。

信頼される振る舞いができる先輩メグと、それができない後輩タクトを対比しつつ、タクトがメグに導かれ成長していく構造になっています。

◆参考

メタ倫理学入門 佐藤岳詩

「倫理の問題」とは何か~メタ倫理学から考える~ 佐藤岳詩

文字数:387