梗 概

ジャイロイドウケツ

幾何学生物群で有名なティーガーデン星系の惑星B。密輸業者のカイは地球からの観光ツアー客に紛れ込み、天然の知恵の輪、ジャイロイドウケツの骨格標本を手に入れるチャンスを狙っていた。美術品としての価値があり、闇市場で高く売れるのだ。

ツアー客は二名、ひとりは数学者のユイナだった。海辺を飛び交う無限展開生物、カレイドバットに夢中になっている。数理に興味のないカイにはガイドの説明が退屈だった。

四次元生物、クラインウツボカズラにカレイドバットを放り込むと、複雑な運動をしてカレイドバットが這い出して来る。無邪気に喜ぶユイナをカイは馬鹿にしている。

幾何学海綿の一種、シカクロッペンシカクコウネジレカイメン(四角六片四角孔ねじれ海綿)の解説が耳を素通りする。岩場の陰にジャイロイドウケツの死骸を見つけたのだ。その名は骨格形状が周期極小曲面ジャイロイドであることに由来していた。

骨格内部にベルヌーイシュリンプの殻が閉じ込められている。ジャイロイドウケツの骨格が天然の知恵の輪と呼ばれているのは、この殻を出し入れする奇跡的な手順が存在するためだった。ガイドの目を盗みカイはジャイロイドウケツを採取する。

手の甲に鋭い痛みを感じた。菱形のヒルのような生物が吸い付いて離れない。引きちぎろうとしたときユイナが言う。「待ってください。無闇に切ると、増殖して命にかかわります」

バンパイアプラナリアと呼ばれるその生物は、直線で切って二匹にすると、それぞれ体が再生して、分割線を軸とした線対称の個体になる。が、再生後の形を三方手裏剣や雪の結晶のような三回対称形にすれば殺せる。プラナリアの形が正三角形ふたつを付けてできた菱形のとき、どうすればプラナリアを完全に退治できるか。ユイナは知力を尽くし二十一回の切断でプラナリアを全滅させた。安心した直後、こんどは正方形のプラナリアが現れる。慌てながらも、どんな形なら全滅できるのだろうと考え始めている自分にカイは気付いた。プラナリアを引き寄せたのはジャイロイドウケツの死骸だった。カイは残念そうに死骸を海に返す。

等質生物、メンガーカイメンを見つけて、ユイナは立体だまし船のような不思議な動きに夢中になっていた。四次元生物、ボルボックスフィアに飲み込まれる。ボルボックスフィアは球体で、生物が触れると穴を開けずに球面を裏返すのだ。カイはカレイドバットを使いユイナを助け出した。かに見えたが、目的はメンガーカイメンの入手だった。カイの中で育った幾何学的な直観が、金になると言っていたのだ。カイはユイナをボルボックスフィアに襲わせて、惑星Bを後にする。

ガイドの助けで命からがら脱出したユイナは夜の海が光り始めるのを目にする。それはメンガーカイメンのもうひとつの性質、フォトニックフラクタルによる海綿礁の蓄光だった。その光には目を焼く力がある。ユイナはカイの失明を心配するのだった。

文字数:1200

内容に関するアピール

数理に興味がないかと思ったら、興味を持った。悪人が善人になったかと思ったら、やっぱり悪人だった。被害者が恨むかと思ったら、恨まなかったという話です。数学ネタをいろいろと仕込んだ設定自体もひねりの内かもしれません。

ジャイロイドウケツは空想の知恵の輪ですが、プラナリアのパズルは本当に解くことができます。超難問ですが、解いておくとプラナリアに襲われたとき役に立つかもしれません。三回対称にすると殺せるというコンセプトを(稲葉直貴さんのパズルに触発されて)発案したのはみよしです。正三角形ふたつを付けてできた菱形のプラナリアという設定とそれが二十一手以下で全滅できるという結果は、友人の三浦航一さんの功績によるものです。

梗概では詳述できませんでしたが、みよしの修士論文はメンガースポンジ上の位相力学系がテーマでした。実作ではこの辺り詳しく描いてメンガーカイメンの不思議さを伝えられたらなと思っています。

文字数:400

ジャイロイドウケツ

なにか声を聞いたような気がして、カイは薄目を開ける。せまいコックピットの前の座席から身をよじって、ツアーコンダクターのイトーがうしろを振り向いている。「あと30分ほどで本船シャトルクラフトダーウィンは大気圏に突入します。その後、着陸態勢に入ります。衝撃に備えてください」

「いよいよかあ。ああ、わくわくする」と隣の席の女が書き物から顔を上げる。

「はい。いよいよです、ユイナさん。太陽系からはるばる12.5光年。これがおまちかねのサファリツアーの目的地、ティーガーデン星系の惑星Bです」とイトーが窓を指し示す。

この船はでかい図体のわりに、イトーとこの女とカイの3人で満員だった。外を見ると、星空の中に赤黒い宝石のような惑星が浮かんでいた。宇宙の真空と、宇宙船の窓を超えて、金の匂いがただよってくるようだ。ワープばかりで快適とはいえない旅だったが、ようやくめあての場所にたどり着いた。カイは背伸びをして、なまったからだをほぐした。

「あの有名なティーガーデン幾何学生物群が待っていますよ、カイさん」とイトーが話しかけてくる。「じっさい目にすると、それは奇妙奇天烈なんです」

「楽しみー」と言って、ユイナはさっきの続きらしき図やら数式やらをノートに書きつける。暇さえあればそんなものを書いている、よくわからない女だった。

「ああ、楽しみだな」と相槌を打つ。幾何学生物群なんて変なものに興味を持つ人間の気が知れなかったが、楽しみといえば楽しみには違いなかった。バッグをひらいて、持ち物のひとつひとつを点検する。惑星に着けばいよいよ仕事がはじまる。

イトーが計器にさわる。この型式ならおれにも操縦できるなとカイは思う。逆噴射で周回軌道から大気圏へ突入しはじめる。加速度が働き座席から飛び出しそうになって、荷物をしまう。空と海面は赤く薄暗い。滑空が始まる。「見えますか。あの島に着陸します」とイトーが言う。三角翼の先に見える小さな陸地がゆっくりと大きくなり、海が近づいてくる。がくんという衝撃ののちに船体がきしみ、摩擦音がする。しばらく滑走して船体が静止する。

ふうとため息をついてイトーが言う。「到着しました。この惑星の大気は地球同等なので、マスクは必要ありません」

イトーにうながされて立ち上がり、船外に降り立つ。重力も地球と同等かすこし弱いくらいらしい。ひさしぶりの体重にめまいをおぼえているとユイナが砂に足をとられてよろめく。そこは島の海辺であり、船のうしろの砂浜には滑走の跡が残っていた。波打ち際に流木や貝殻や海藻のようなものが打ち上げられている。熱気と湿気を含んだ風が吹く。海のさざ波、木々のざわめき。それだけ見れば地球と変わりないようだが、夕焼けのような赤い空に、この星系の主星である赤色矮星、ティーガーデン星が赤く薄暗く輝いていた。昼間だが星も見えている。磯の匂いはしない。無臭といってよかった。あれは鳥だろうか。なにか岩場の方で飛び交っているものが見える。

「おつかれさまでした。いよいよついに、探検のはじまりです。この島では野生の動植物の自然の生態をじっくり観察することができます。陸の生き物はおとなしいので、自由にさわって観察して頂いて構いません。撮影もオーケーです。海の生物についてはあとでまた説明しますが、危険な生き物もいるので、ひとまず海には近寄らないようにしてください。注意さえ守っていただけたら、たとえばアフリカのサバンナめぐりとか、アマゾンの川下りよりもはるかに安全なツアーです。何か質問はありますか」

はばたきの音が耳をかすめる。見上げると、黒い輪のような生物が雲霞のように集まって、ひょこひょことふらつくように空を舞っていた。「と、言っている間にファーストコンタクトですね。カレイドバットです」

「図鑑で見たことがある。本物だー」とユイナがはしゃぐ。

「有名ですよね。観察してみましょう。カレイドバットは無限展開生物に分類されています」たしかに妙な形だが、観光パンフレットの表紙に使われるくらいメジャーな生物だった。あまり無関心でも怪しまれる。おどろいたふりでもしておこう。「煙草の煙の輪、スモークリングや、イルカの作るバブルリングに似ていますよね。自分自身をねじりながら回転しているのが分かりますか」

「カレイドバット。6つの四面体が辺ヒンジで接続された環のような形」とユイナが言う。なにかの解説でも読んでいるのかと思ったが、撮影している動画に音声を吹き込んでいるようだった。「翼は3つ。環の内側で互い違いにひろげて打ち下ろされ、環の外側を上がるときは抵抗を少なくするように畳まれる。環の上部に速い気流が生じ、それが気圧を下げることで、揚力が生まれる」とユイナが早口で言う。カレイドバットよりもユイナのほうがよほど奇妙な生物に見えた。

「すごい。非常に的確な描写ですね」とイトーがほめる。

「どうも記録をしないと気が済まない性分で。自転する、翼つきのカレイドサイクルって感じですよね、あの幾何学おもちゃの」

「カレイドサイクルをご存知でしたか。わたしなんかより詳しそう。失礼ですが、お仕事はなにをされているんですか」

「ええと、数学の研究です。あまり専門とは関係ないんですけど、こういうの趣味で、好きで、それで」

「あ、そうだ。これをこうしても面白いんですよ」イトーはひょいと空中のカレイドバットをつかまえると環に腕を突っ込んだ。自転して、じたばたと這い出してくる。

「感動。こんな生き物が本当にいるなんてすごいなあ」ユイナはほとんど夢中になってイトーの説明に食いつく。自分でも試してみたりしている。

「しばらくここでカレイドバットウォッチングですかね。ごめんなさい、すこし離脱します。海にさえ入らなければ、自由にしていていただいて結構ですので」イトーは船に戻ってなにか作業を始める。船体を桟橋のようなところへ移動して、ケーブルを接続すると船体後部のトレーラーが、がこんと音をたてて外れる。

「カイさんもどうですか」ユイナにすすめられて、試しにカレイドバットに腕を突っ込んでみるが、カイには何が面白いのか分からない。くすぐったいだけだった。イトーの操縦で、宇宙船のコックピットを含むトラクター部分が、森の入り口にある、倉庫らしい建屋にむかって移動する。

突風が吹いて、ユイナの帽子がとばされる。砂浜を転がる帽子をユイナが森の近くまで追いかけていくが、カイは双眼鏡を取り出して、海のほう、獲物のありかをうかがう。

「カイさーん、面白いものがありますよー」とユイナが呼ぶ。無視もできない。しぶしぶ森まで来ると、樹上から緑色の袋が垂れ下がっている。

「面白いものっていうのは、これのことか」

「はい、たぶん、クラインウツボカズラっていう生物だと思います。地球の食虫植物みたいな感じですね。見ていてください」ユイナの撮影がはじまる。

「クラインウツボカズラにカレイドバットを与える。クラインウツボカズラの捕虫袋形状はクラインの壺である」ユイナは腕のカレイドバットをクラインウツボカズラの上部に開いた穴に押し込んでみせる。「カレイドバットは、クラインウツボカズラの把手のような細管をふくらまして下って行き、袋状の消化器官に下から飲み込まれる。袋の蠕動が上にむかってつづいたあと、ふたたび上部から姿を現し、こんどは把手の外側を伝って下っていく。下から袋を絞るようにして、登りつめたあと、ふたたび空へと飛び立つ」べとべとのカレイドバットが羽ばたく。ユイナが満面の笑みで振り返る。「どうですか」

どうですかと言われても困る。いい大人が無邪気すぎるのではないか。

「ああ、ここにいたんですね」と、イトーが駆けつける。「クラインウツボカズラの観察でしたか」

「はい。イトーさんはなにをされてたんですか」

「格安ツアーなのでご容赦ください。積み荷を入れ替えていたんです」見るとさっきとは別のトレーラーがトラクターに取り付けられている。

「で、これのなにが面白いんだ」とカイは緑色の袋を持ち上げる。

「メビウスの帯みたいに表裏のない構造になっているんですよ。クラインの壺って聞いたことはないですか」

「ない」とカイは即答する。

「紙テープを半分ひねって、端と端をつなぎ合わせたのがメビウスの帯ですね。メビウスの帯の境界はひとつながりになっていますが、2つのメビウスの帯をその境界にそって上手く貼り合わせるとクラインの壺ができます。あるいは、円筒の両端をこんなふうにひねって貼り合わせてもいいですね」ユイナが両手の親指と人差し指でふたつの輪をつくり、貼り合わせの様子をジェスチャーで示す。

「待て。それだと壁が自分自身を貫通しちまうだろう」

「さっすが、カイさん。いいところに気付かれましたね。車道と歩道橋が立体交差できるみたいに、クラインウツボカズラの壁と壁とは4次元的に交差できるんですよ」

「4次元だと」とカイはあきれる。

「はい。スターバイオ研究所によれば、ティーガーデン生物群の一部は、局所的に4次元空間を生成することが知られているんです」

「われわれの船のワープ航法の原理と同じですね。それで餌に逃げられてしまうのでは仕方ないんですけど。いや、しかし、本当にわたしより詳しい」とイトーが言う。「4次元生物にはボルボックスフィアというのもいて、こいつは危険です。海に出るときは気を付けないといけません」

「ボルボックスフィア。それも楽しみにしてました。球面の裏返しが実現されているんですよね」とユイナがよろこぶ。どれも知らない生物だった。図鑑を眺めはしたのだが、数学アレルギーで蕁麻疹が出そうになって予習をあきらめてしまっていたのだ。こんなのがずっと続くのだろうかとカイは辟易する。「自己交差を許容すれば、切ったり破ったり、折り目をつけたりすることなく、滑らかに連続的に球面を裏返すことができる。1957年、スメールによって証明された事実です」

「そうなんですね。でも、さわると飲み込まれてしまうんですよ。気を付けてください」

「しかし、どうしてこの惑星はこう変な生物ばかりなんだ」

「さあ。わかりませんが、意外と地球型生物によく似ているようですよ。あんまりよくできているんで、だれかが設計したっていう人もいるくらいです」とイトーが言う。

「インテリジェントデザイン説かあ。自然選択の結果だと思う方がロマンがあるけどなあ」とユイナが独り言を言う。クラインウツボカズラの根元を見ると、もこもこと土がうごめいているのに気が付いた。やれやれこんどはなんだ。カイの視線につられて、ユイナももこもこを見つけて声を上げる。「あ、きっとワームですね」

「ワームでしょう。なにワームですかね」とイトーが土をほじくり返す。出てきたのは、てのひら大の正六角形に折り畳まれた帯状の虫だった。

「ヘキサフレクサゴンワームだ」とユイナがよろこぶ。

「ですね」とイトーが言う。「これも無限展開生物です。地球のミミズのように腐葉土を作っています」たしかにカレイドバットのように自分で身をよじって裏返り続けている。真ん中から土と新しい面が現れる。白、黒、赤、と三色が繰り返し出てくるようだ。録画しながらユイナがぶつぶつ言い始める。無視していると、話しかけてくる。

「面白くないですか。六角形って表と裏の2面しかなさそうなのに、3つ目の面が隠れているんですよ。メビウスの輪が帯を半ひねりした輪っかなら、ヘキサフレクサゴンは帯を1回半ひねりした輪っかになっているんですよね。その隙間に第三の面が」

「なんだか変な気はするが、それのどこが面白いんだ」

「えー。面白いのに。ええと、正六角形は6個の正三角形でできていますが、うち3個は2枚重なっているので、9個の正三角形があることになります。表裏を数えると18面あって、18を六角形の6で割ると3が出てきますよね。これが白、黒、赤の3色に無駄なく対応しているという訳です」

「面白くはない」

「むー。じゃあ、これはどうですか」とふくれっ面のユイナがべつの虫をつまみ上げる。

「これも無限展開生物ですね。フレクサチューブワームです」とイトーが言う。

「立方体の底と天井を抜いたような形で、4つの面それぞれには対角線の折り目が入っています。表が白くて裏が黒い。生きているとこんな風に自分で身をよじって裏返りますが、死んでいたらどうでしょうか」とユイナからフレクサチューブワームの死骸を渡される。薄気味が悪い。四角い筒をつまむようにして持ち、折り目にそって、ぱたんぱたんと折ったり伸ばしたりしてみる。折り目以外はあまり曲がらないようだ。「フレクサチューブワームの死骸は天然のパズルです。裏返すことはできますか」とユイナが言う。なにが悲しくて異星の地で、虫の死体を裏返さなくてはならないのか。さっきの生きているワームの動きを思い出して動かしてみるが、うまくいかない。イライラしてくる。力ずくで裏返せないものかと無理をすると、フレクサチューブワームの死骸は折り目のところでびりっと裂けて、引きちぎれてしまった。ユイナが口に手を当てて息をのむ。「ずいぶん力持ちなんですね」

「なにも面白くない」

「ごめんなさい」ユイナが悟ったような顔をする。「てっきりわたしと同じで数理に興味があるものだとばかり思っていたんですが。あの、カイさんは、どうしてこのツアーに参加されたんですか」

「どうだっていいだろう」この仕事はおれに向いていなかったのかもしれない。カイはちぎれたワームを森の奥に投げ捨てた。

「ここがジェリー・ファスゴー氏の邸宅だ。粗相のないようにな」とギルドの情報屋に見送られて、カイは郊外の豪邸でコレクターのジェリーと対面した。邸内にはアンティークや美術品、よく分からない珍品たちがひしめいている。ソファにふかぶか腰かけて調度を見渡す。こんどは身を乗り出して大富豪というのはこういう顔をしているのかと眺める。

「うわさは聞いているぞ」

「どうしておれに依頼を」

「蛇の道は蛇と言うからな」

「依頼の内容は」

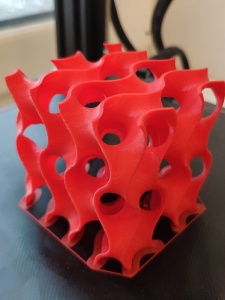

「気が早いな。これだ」とジェリーが古びた写真を手渡す。いまどき立体写真だなんて珍しい。それはシャコ貝の開口部のようなうねうねしたヒダが縦横に規則的に走っている、繊細な灰白色の塊だった。ヒダの奥には複雑なトンネルが連絡しているようだ。

「これは」

「天然の知恵の輪、ジャイロイドウケツの骨格標本だ。こいつを手に入れてほしい」

「報酬は」

「100万ベザントでどうだ」桁違いの金額につばをのむ。ギルドは紹介料を取るだけでリスクは負わない。その分、実入りは大きくなる。

「知恵の輪にそんな大金を払うのか」

「おまえには分からんかもしれんがな、美術品としての価値もあるのさ」それにしても法外な金額だ。

「どこにある」

「ティーガーデンB」

「なるほど、ワシントン宇宙条約を破る必要があるのか」幾何学生物群のうわさくらいは聞いたことがあった。密輸ならおれの得意分野だ。「どうやって潜入するかだな」たしかこの惑星の資源は私企業に独占されていたはずだ。

「ちょうどツアーが始まったらしいぞ。貨物船に便乗できる」

「決まりだ。引き受けよう」

「せっかくだ。コレクションを見て行ってくれ」案内された展示室には、珍品の数々がケースに陳列されていた。「気に入ったのがあったら、手に取ってかまわんぞ」

そう言われてもなにがなんだか分からなかった。ピラミッドのような、三角形のスカスカを手にしてみる。と、チェーンのようにひとつながりの輪っかになって崩れ落ちてしまった。あわてて拾い上げる。

「ははは。気にするな。それはシェルピンスキーのネックレスというパズルだ。磁石が入っていて、うまく繋げば元通りのシェルピンスキーの四面体になる。そうだな、正四面体を4つ集めると内部に空洞のある、ひとまわり大きな正四面体ができる。それを4つ集めるとまたひとまわり大きな正四面体。というのを繰り返したのがシェルピンスキーの四面体だ。フラクタルというやつさ」

元通りにできるか試すが無理そうだった。「だめだな」と投げ出す。

「ジャイロイドウケツ以外でも、こういう面白いものがあったら買うぞ」

「期待しないことだな。おれにはこれの何が面白いかわからない」

「そろそろ海を探検してみましょうか。これに着替えてください」イトーがフリーサイズの水着を差し出す。めあてのジャイロイドウケツは海の生物だ。カイは気を取り直す。「注意事項は2つです」イトーは「1許可なくさわらない、2許可なくとらない」と書かれたパネルを2人に見せる。

「ひとつめが『許可なくさわらない』ですね。海にはおくびょうな生物がいます。さわると反応して手に負えなくなったりしますので、面白そうなものを見つけても勝手にさわらないようにしてください」

「はーい」とユイナが返事をする。カイはバッグに手を突っ込んでナイフを確かめた。検査でろくな武器は持ち込めなかったが、サバイバル能力には自信がないわけではなかった。

「ふたつめが『許可なくとらない』です。海には希少性から保護されている動物がいます。たとえ死骸でも持ち帰ると犯罪扱いになりますので、この点、ご注意ください」

「了解です」とユイナが言う。ワシントン宇宙条約についてなら、この男よりも自分のほうがよほど詳しいだろう。カイは法の網目など蜘蛛の巣程度にしか感じていなかった。

着替え終わって、イトーの誘導で岩場のそばに移動する。「この惑星の海は淡水で、泳いだり、飲んだりしてもとくに害はありません」カイは腰まで海に入る。遠浅の海で、温水プールのようにあたたかい。遅れてユイナが登場する。海面に立方体を積み上げた立体迷路のような構造物がのぞいているのに気がつく。「海の代表的な生物は幾何学海綿ですね。これがなかなか面白いんです」そういえばジャイロイドウケツも幾何学海綿の一種だったはずだ。「たとえば、これがシカクロッペンシカクコウネジレカイメン(四角六片四角孔ねじれ海綿)ですね」とイトーがさっきの構造物を指し示す。名前が長すぎてとても覚えられない。説明を無視することに決めて、カイは水面下の獲物を探す。海水は透き通っていて、底まで見渡せる。「正方形がつながって水路ができています。地球の海綿に比べて、ずいぶん派手な形をしていますね」

「これって正多面体の仲間なんですよね」とユイナがおかしなことを言うのが耳に入る。「ほら、たとえば各頂点に集まっている面の数がどこも6枚で一緒です」

「ほんとだ。骨格の結晶構造のせいでこんな形になってしまうみたいなんですけど、そういう風に見たことはありませんでした」とジグザグに連なった正方形をイトーが指でたどっていく。

「あと四角のでこぼこで空間が同じ形に二分されるところも面白いです」

「そうなんですよ。一方は水が満たされた消化器系統。水中の微生物を濾しとって食べています。もう一方は空気が満たされている呼吸器系統なんだそうで。壁の表と裏で機能が違うんですね」

「あ、もしかして、この辺りにロッカクシヘンシカクコウネジレカイメン(六角四片四角孔ねじれ海綿)とか、ロッカクロッペンサンカクコウネジレカイメン(六角六片三角孔ねじれ海綿)とかもいたりしますか」また二人で勝手に盛り上がって仲のいいことだ。こっちは名前の長さだけで頭がパンクしていた。

「たぶん、いるんじゃないかな。他にもいろいろ面白いのがいますよ」イトーが腕の端末に目を走らせる。「すみません。呼び出しです。また用を足してきますので、ちょっと探検してみていてください。注意事項は忘れないでくださいね」

「はーい。許可なく触らない、許可なく取らない」

「合格です。よろしくお願いします」水着の上にラッシュガードを着こんでイトーが去る。いまがチャンスだ。ユイナを無視し、もぐって、岩場の周りを一周する。となりの岩場にも足をのばす。

いた。探し始めて20分くらいだろうか。希少種というから、きっと大探索が必要だと思っていたが、いい方に裏切られた。写真の骨格に海綿の肉を着せるとこんなふうになるはずだ。これが100万ベザントか。自然と口元がゆるむ。ジャイロイドウケツの名前は周期極小曲面ジャイロイドに由来するのだとジェリーが言っていた。周期極小曲面が何者か知らなかったが、しばしカイはジャイロイドウケツをうっとりとながめる。

海上に顔を出し、あたりをうかがう。ユイナもイトーも近くにはいないようだ。ふたたびもぐって、バッグから取り出したナイフを岩とジャイロイドウケツの間に差し込み、採取をはじめる。ジャイロイドウケツはもう死んでいるらしく、ゆするだけで肉がはがれる。かえって好都合だった。肉の剥がれた中から、宝石のような骨格が現れる。息を継ぎ、内部の肉を慎重にはがしてエビを探す。地球のカイロウドウケツという海綿の内部にはドウケツエビというエビが共生しているが、ジャイロイドウケツの骨格内部には、ジャイロイドウケツと共生関係にある、ベルヌーイシュリンプと呼ばれるエビのような生物の殻が閉じ込められているはずだった。あった。貝殻のような螺旋の形をしたエビの殻を見つける。ジャイロイドウケツの骨格が天然の知恵の輪と呼ばれているのは、この殻を出し入れする奇跡的な手順が存在するためだった。あと一息で、ジャイロイドウケツの採取が完了する。息を継ぎ、もぐって、ジャイロイドウケツに手を掛けたとき、カイは右手の甲に鋭い痛みを感じた。

見ると、てのひらより小さいくらいの、ひし形のヒルのような生物が吸い付いている。痛みに耐えかねて浮上する。水を飲んで、むせ返る。手を振っても、引っ張っても離れない。血を吸ったのか、平たい体が膨らんでいる。砂浜に移動して、もういちど引っ張ってちぎろうとするが、ワームのときのようにはちぎることができない。無理をすれば肉を持っていかれそうなほど食い込んでいる。で、あれば、このナイフで。

「待ってください。無闇に切ると、増殖して命にかかわります」いつから見ていたのか、後ろから叫ぶような制止の声が聞こえて手が止まる。ユイナだった。

「その子の名前はバンパイアプラナリア」ユイナが近づいてくる。「地球のプラナリアだったら胴で切ると、ふつう頭からは尾が生えて、尾からは頭が生えますが、このプラナリアは違うんです。頭からは頭が生えて、尾からは尾が生える」

それがなんだというのか。手の甲がうずく。ユイナは落ちていた棒を定規にして、その生物の形状を測定する。そんなのはいいから、早く助けてくれと言いたかったが、真剣そのものといったユイナの表情に気押されて黙ってしまう。

「見ていてください」ユイナは棒で砂浜に図を描く。「これがいまのプラナリアです。正三角形ふたつを付けてできたひし形の形をしています」

「ああ」

「これをこんな風に切ったとしましょう」ユイナが正三角形の一方に斜めに線を引く。ひし形が、三角定規と、車止めのような形に分かれる。「ここが重要なんですが、それぞれの断片は分割線を軸として、なんと線対称の個体に再生します。この場合、一方は正三角形に再生し、もう一方は正三角形3個分の台形に再生することになります」

「まるで不死身のヒュドラみたいだな。首を切ると新しい首が2本生えてくる」

「ギリシア神話の怪物ですね。ヘラクレスはヒュドラをどう倒したんでしたっけ」

「傷口を火で焼いた。最後は岩の下敷きにした」

「このプラナリアに火は効きませんが、再生後の形状を三回対称にすれば殺せます。もともとの線対称から対称性が変化してしまうことで神経が混乱してしまうみたいですね」

「三回対称っていうのはなんのことだ」

「たとえばこの、正三角形が三回対称です」ユイナが砂の正三角形を棒で指す。「三方手裏剣とか雪の結晶みたいな形も三回対称。数学的に厳密にいうなら、その形を一回転させたとき、3の倍数回もとと同じ形に見えるような形のことで」ユイナが砂に図を描こうとする。

「いや、いい。どうすればいいかだけ教えてくれ」

「うまく切れば、たぶん全滅させることができます。さっきの切り方だと片一方は退治できますよね。つまり、正三角形は三回対称なので死ぬと。問題はもう一方の台形です。この台形は三回対称じゃないので生き残ります。そもそも最初の切り方がよかったのかどうか。考えさせてください」

この惑星には天然のパズルがいくつあるのだろう。ユイナが砂浜に棒を走らせる。ものすごい勢いで、砂の上に分岐するダイアグラムが描かれていく。こう切ったらこう生えるので、次はこう切るということを表した図のようだ。「あっ。あのナイフだと、いちどに2片にしか分けられないか」ユイナは頭をかきむしると、引き返して、描いた図を足で消して描き直す。こんなことになっているというのにイトーはまだ戻る気配がない。プラナリアがぱんぱんに膨らんで、カイの右手が青くなったころ、砂の上に複雑な図が完成し、肩で息をしながらユイナが「解けました」と宣言する。

「これから」とユイナが図を棒で示す。「この図の通りにプラナリアを切断していく必要があります。切断回数は21回。準備はいいですか」

「おれが切るのか」

「もちろん。ぜったいに間違えてはだめですよ」

プラナリアとのたたかいは、死闘と言ってよかった。ユイナの指示に従ってプラナリアを両断すると、断片のそれぞれが太った体を平坦に戻しながら、みるみる再生していく。断片のひとつひとつが肌に貼り付くのでやっかいだ。死ねばはがれてくれるのだが、切れば必ず一方を殺せるというものでもない。一時的に増殖を許すことも必要だった。

断片の一部は首筋に貼り付いた。ユイナの背中にも貼り付いた。「やだー」とか「くそっ」とか言いながら、それでも間違えず、切るのが難しいのを無理して切りながら、ひとつひとつダイアグラムを進めていく。

「本当に大丈夫なのか」

「まかせてください。こういうパズルは得意なんです」

知力と体力を尽くして、21回の切断の結果、22片のきれいな三回対称の死んだプラナリアたちが、はなびらのように砂浜に散らばることになった。

こんどはカイが肩で息をする番だった。「なんとか倒せたな」砂浜にひっくり返る。

「はい、もうこりごりです」プラナリアが剥がれたあとの傷口にユイナはハンカチを押し当てるが、すぐ血がにじんでくる。「ちょっとイトーさんを探してきますね。救急箱とかあるかもしれないので」

カイはジャイロイドウケツをあきらめた訳ではなかった。この隙にと、ふたたび岩場にもどって、海にもぐる。確かこの辺りに。あった。と、手を伸ばしかけたとき、うごめく何かがジャイロイドウケツを覆っているのに気がついた。それはバンパイアプラナリアの群れだった。ひし形ばかりじゃない。正方形のプラナリアもいた。カイは血の気が引いて、あわてて浮上する。ひし形であれだけ苦労したんだ。正方形だったらどうなるのか。想像すると背筋がぞっとした。陸にもどろうとするが、うまく泳げない。

「カイさん」と声がして、しまったと思う。ユイナにつけられていた。「海に向かう姿が見えたんで、追いかけてきました。ジャイロイドウケツがねらいだったんですね。許可なく触るな、許可なく取るな、です。あきらめて陸に戻りましょう」

「うるさい。おれにはあれが必要なんだ」

「プラナリアが集まっていたの見たでしょう。バンパイアプラナリアは特定の波長の光に集まる性質があるんです。ジャイロイドウケツのガラス骨格を通過した光線はちょうどその波長を帯びるみたいですね」

「くそっ。ちくしょう」水面を手でたたく、水しぶきが上がる。不用意に肉をはがしたのがまずかったらしい。じっさい、ああなってしまっては、あの死骸の回収は不可能だろう。残念でならないが、あきらめて海岸に向かう。

「群れの中に」

「なんですか」

「群れの中に正方形のプラナリアがいた。もし正方形のやつに貼りつかれたら、倒せるのか」

「わかりません。でも、カイさん、もしかして」ユイナがまんまるな目でおれの顔を見つめる。「いいえ、なんでもないです」とまた泳ぎ始める。

「なんだよ」

「いえ、ふふふ。もしかしたら、ちょっと数理に興味が出てきたんじゃないかなと思って」

「ばか言え」とこたえたものの、どんな奴なら倒せて、どんな奴は倒せないのか。いや、どんな形の奴でも倒す手順が存在するのかどうか、そのあたりのことが気になり始めていた。

「あっ。カイさん」前を泳いでいたユイナが急に止まる。「あの、ちょっとナイフ貸してもらえませんか」

「なんだ」

「いいから貸してください」ナイフをひったくってユイナが潜水する。水面に顔をつけてのぞくと、なにかひと抱えくらいの四角の塊と格闘しているようだった。塊を手に上がってきたユイナがナイフを返す。

「ありがとうございました」

「許可なく触るな、許可なくとるなって奴じゃないのか」

「あはは。大丈夫です。宇宙条約には抵触しません。じつはこれが目的でツアーに参加したんですよ」と塊を見せる。

「なんだそりゃ」真っ黒な立方体に四角の穴がたくさんあいたような形をしている。

「メンガーカイメンですね。ここじゃあれなんで、あっちで観察しましょう」岩場まで泳ぐ。ティーガーデン星が傾いて、空はいよいよ赤く染まっていた。

「それでなんだ。メンガーカイメンか。こいつはなんなんだ」

「わたし数学の研究が仕事なんですが、400年以上未解決のゴッドシャーク予想メンガースポンジ版っていうのがありまして。実物を参考にしたかったんです」

「実物っていうのがこれか。パズルが専門じゃなかったのか」

「パズルは趣味です。ええと、メンガースポンジには等質っていう著しい性質がありまして。あの、ここ持っていてもらえますか」メンガーカイメンの中に手を突っ込んで、中途半端な辺のあたりを指でつままされる。「で、目をつぶっていてください」不審に思いながら目を閉じる。「いいですかー、行きますよ」指にかすかな違和感が生じる。

「はい、目を開けてください。どうですか」カイは自分の目をうたがった。いつのまにかメンガーカイメンの外の角をつまんでしまっている。折り紙のだまし船をつかまされたような気分だった。

「なんだ。どうなっている」

「えへへ。これが等質です」ユイナは嬉しそうに笑う。「厳密にいうと、任意の点を任意の点に持っていく同相写像があるっていうことです。それがこんなふうに機械的に実現できてしまうなんて、まさに自然の神秘」

「待て。目を開けていてもいいか」

「もちろんです。あ、録画させてもらいますね」とユイナがデバイスを起動する。「メンガーカイメン。その形状はメンガーのスポンジである。メンガーのスポンジの構成は次の通りである。立方体の各辺を豆腐を切るように三等分すると27個の小立方体ができるが、中央の小立方体とその小立方体に面で隣接する6個の小立方体、計7個の小立方体を取り除くと20個の小立方体が残る。これが第一ステップである。小立方体それぞれに対し、先ほどと同じ操作を行うと20×20で400個の辺長九分の一の立方体が残る。これが第二ステップである。以下同様に無限に繰り返すとメンガーのスポンジができる」と、おきまりの早口でユイナが言う。もしかするとフラクタルってやつか、とカイはジェリーのネックレスを思い出す。

「メンガーのスポンジは等質空間であり、任意の点を任意の点に持っていく同相写像が存在する。それはメンガーカイメンにおいて機械的に実現されている。このように任意の点をつまみ」とユイナがメンガーカイメンの内部の角をつまんでみせる。「そして任意の点に持っていく」とつまんだ部分を引っ張り出す。メンガーカイメンがぐにゃりとダイナミックに変形して、一時的に立方体の原形を失い、そしてふたたび立方体の形状を取り戻した時には、あろうことかつまんだ部分が外の角に変わってしまっていた。スポンジボールを裏返すと立方体になる手品を思い出したが、それとはけたが違っている。「これがメンガーカイメンの基本的な性質である」そこまで言うとユイナは録画を停止した。「どうですか」言葉を失っているカイにユイナが声を掛けた。

「驚いた」

「よかった。わたしも驚きました」くすくすと楽しそうに笑っている。「研究の話をしてもいいですか」

「ああ」いまなら聞いてもいい気がしていた。

「ゴッドシャーク予想っていうのは、位相力学系についての予想なんです。位相力学系っていうのは、つまり、さっきのぐにょーんっていう変形を繰り返すようなもののことですね。たとえば、ここに白ゴマが大量にあるとします」

「白ゴマ」

「はい、オープンセサミ。開けゴマのあのゴマです。で、どこかメンガーカイメンの内部の一点を決めてそこに白ゴマを埋め込み、それを引っ張り出して外の角に持ってくるとしましょう。そしたら、さっき決めた内部の点のところにまた別の白ゴマを埋め込み、それを引っ張り出して外の角に持ってきます。そうすると最初の白ゴマはどこか内部に移動してしまっていると思います。白ゴマが2粒になりましたね」

「嫌な予感がしてきた」

「はい。この調子で無限に白ゴマの埋め込みを続けます。ゴッドシャーク予想っていうのは、ある点を別の点に持っていく、その持っていきかたを最初にうまく決めれば、それを繰り返したときメンガーのスポンジを真っ白にできるだろうという予想です」白ゴマで真っ白になった、ゴマおこしのようなメンガーカイメンを想像してみた。食欲はわかなかった。

「それが解けたら、何か役に立つのか」

「いいえ。何の役にも立たないと思います。人類の知的好奇心がすこし満たされるだけですよ。もしかしたら、さっきプラナリア退治にパズルの知恵が役立ったように、いつか何かの役に立たないとも限りませんが、そのために研究している訳ではありません」

「そんな世界があるんだな」なにもかも、カイの世界とは違っていた。「ゴッドシャーク予想か」

「いまお話したのはゴッドシャーク予想のメンガースポンジ版でしたが、メンガースポンジ版ということは、メンガースポンジじゃない版もあります。等質空間なら、いつでもゴッドシャーク予想が成り立つかどうか考えることができます」それはさっき、どんなプラナリアなら倒せるかと考えたのに似ているかもしれなかった。どんな等質空間ならゴマおこしが作れるか。「面白いでしょう」砂で汚れたメンガーカイメンをユイナが波で洗う。たしかに面白いかもしれない。そう思った瞬間、ユイナがなにか丸いものに飲み込まれて、海中に姿を消した。

何が起きたのか。離れたところからもぐって、ユイナをさがす。直径2mほどの半透明の球体にユイナが閉じ込められているのが見えた。メンガーカイメンを抱いてぐったりしている。もしかするとさっき言っていたボルボックスフィアってやつか。うかつにさわるとおれも閉じ込められちまう。さわることで表裏が切り替わるなら、そうだ。カイはクラインウツボカズラの動きを思い出して、岩場によじ登り、おまえは4次元と仲が良かったはずだよな、と空を舞っているカレイドバットをつかまえて、そのまま海に飛び込んだ。ボルボックスフィアにさわらないよう気を付けながらその側面から、カレイドバットを解き放つ。思った通りカレイドバットは、イルカのバブルリングのように海中を進んでボルボックスフィアに命中した。カレイドバットの動きにたぐられるようにボルボックスフィアの表面が蠕動する。自分自身を貫通しながら、穴を開けずに裏返ってボルボックスフィアの中にカレイドバットが閉じ込められる。その代わりにメンガーカイメンを抱きしめたユイナが出てくる。腕を引き、海面に浮上するとユイナが意識を取り戻してむせる。

「大丈夫か」カイは岩場に上がって、ユイナの手を引く。

「げほげほ、助けてくれたんですね。ありがとうございます」

「いや、べつに助けたわけじゃない。こいつが大丈夫ならそれでいいんだ」カイはユイナの手からメンガーカイメンを奪うと「じゃあな」と言ってユイナを突き飛ばした。

「待ってください、それは」と言いながらユイナが水没する。波間からふたたびボルボックスフィアが浮上してユイナを飲み込むのが見えた。これがあれば、ジェリーから金をふんだくれる。カイに新たに備わった数理的直観がそう告げていた。

いままでどこをほっつき歩いていたのか、イトーが「ユイナさん」と叫んで駆け寄る。カイに向き直り「なんてことするんですか、ツアーがむちゃくちゃです」と食って掛かる。

「おいおい、助けなくていいのか」とカイはイトーの追及をかわす。一瞬の逡巡ののちイトーは海に飛び込んで、浮いていたカレイドバットをつかんだ。ご苦労さん。運が良ければ助かるかもな。カイはメンガーカイメンを抱えて、ゆうゆうとその場をあとにした。

なにか声を聞いたような気がして、ユイナは薄目を開ける。「ユイナさん、ユイナさん、大丈夫ですか」イトーがユイナの体を揺すっている。「よかった、気が付きましたか」ユイナは水を吐く。辺りは岩場のようだ。遠くでキューンという音が聞こえる。

「あ、まずい」イトーが立ち上がって、森のほうを眺める。木々のざわめきが聞こえる。上半身を起こしてユイナが森を見ると、ちょうどシャトルクラフトダーウィンが離陸をはじめるところだった。「やられました」と、イトーが帽子を握りしめて地団太を踏んでいる。ということは、カイがひとりでこの惑星を去ったということなのだろう。イトーとふたり置いてけぼりをくったらしい。ちょうどティーガーデン星が海に沈んで、この惑星に夜が訪れようとしていた。けほけほと咳き込みながら、ユイナは海のほうを見ようとする。

海の底がほんのり明るく光っている。「はじまりましたね。すぐにまぶしくて見ていられなくなります。倉庫まで避難しましょう」とイトーが言う。それはメンガーカイメンのもうひとつの性質、フォトニックフラクタルによる海綿礁の蓄光だった。メンガーカイメンのガラス骨格が持つフラクタル構造が日中の光を閉じ込めて、そして夜になると一気に再放出するのだ。海の底で無数のメンガーカイメンが光を放ち始めていた。ユイナはイトーに支えられながら倉庫に向かって歩く。

「カイさんは大丈夫でしょうか」

「なにがですか」

「メンガーカイメン持って行っちゃったんです」

「なんと」イトーが腹を抱えて笑い始める。「いい気味です。今ごろ閃光を浴びて失明しているんじゃないですか」

「そうじゃないといいなと思って」

「どれだけお人よしなんですか。あんな奴どうなったっていいんですよ」

「そうでしょうか」カイはきっとメンガーカイメンを面白いと思ってくれたのだ。それだけに残念だった。

「どういうつもりか分かりませんが」とイトーがあきれたように言う。「宇宙船の積荷がぜんぶメンガーカイメンだと知ってたら、こんなことしなかったでしょうにね」

「そっかメンガーカイメンが欲しければイトーさんに頼めばよかったんだ。光学材料に使うんでしたっけ」

「ええ、うちの会社の主力製品です。保険が下りるといいんですが」海はすでに昼間よりも輝いていた。「SOSを打てば明日には迎えが来るでしょう。それまでカレイドバットでも焼いて食って待ってましょう。あの四面体の中の肉、意外と美味しいんですよ」とイトーが笑う。

「そうですね」とこたえて、ユイナは星の輝いている空を見上げた。

文字数:16000