梗 概

フィボナッチのつれた犬

おれと同じ村の少女は、動物に育てられたのだと言う。少女はおれにその動物の話を毎日夢中に話すが、おれはそんな生き物を知らない。少女は、いつかその親が自分を迎えに来るのだとおれに言った。それから18になるとおれたちは結婚をした。

おれが住む村は貧しくカカオの仕事だけでは苦しい。そこで結婚をした男はみな船を作り、河を下った街まで妻を送り出す。妻達はその船を娼船として客仕事をして、その金を村に住む夫へ送って生活を助けていた。夏に結婚をしたおれの妻は初めての正月も仕事で村に帰れないと言うので、おれは妻と正月を過ごすために始めて街へ行くことにした。

街へ行く汽車に乗ると、窓からは象に乗る男や白熊に乗る女が見えた。これが新都だ。

半年ぶりに会った妻はすっかり都会の女になっていて眩しく感じる。おれは妻の仕事中は船倉にいる。ときに酔った客人に暴力を振るわれる。妻は客人が寝入る僅かな時間を見つけると、時におれのところにやって来ておれのカカオで作ったチョコを口に入れてくれる。すぐにまた客仕事に戻る妻の裸の背中をみておれは惚れ直す。しかし妻と二人だけの時間は作れない。

妻が出かけているとき、象に乗った男が娼船にやってきた。男は多くの動物や植物を数式に表すことで、彼らと交流が出来た。動物を交えたこの街は彼が全てを司っていた。その男は妻の太客だと知り、おれはまた妻を誇らしく感じて泣く。

おれが農園に巣くう兎の繁殖数を話すと、男は異様に興奮してきた。男は生命体に共通なコードを探していた。男は多くの生命体の数値を記憶していたが、おれの数え方に男が知る生命の数値をあてはめると全てが一つの値として表現することができた。

妻が帰ってきて、男を見て一瞬だけ喜ぶが、おれが一緒にいることに気づくと妻は顔を曇らす。男は、妻からおれが来てからも毎日客をとっていたことを聞くと怒っり「金は出すから、もう客は絶対とるな」と言う。

男は違う娼船に入っていく。おれと妻の二人は、おそらく違う理由で寂しくなる。男の乗ってきた象が鳴いて水を撒いた。

おれは久しぶりに妻と寝ながら農園の話やいつか作りたい子供の話をする。しかし妻はあの男のことを考えている。おれは妻を欲し、妻は男を欲し、男はおれを強く欲した。

娼船で働く女達が続けて死んでいく事件が発生する。おれは男が娼船から出るのを見ると、そこの女も死んでいた。おれは妻の想いを考え、黙っている。

男は女のコードを手に入れ、女を操れるようになるが、妻を操作できなかった。妻が人で無いと考える。

男は妻を襲い刀を刺すが、妻は自ら自分の体を開き、内臓も骨も男の前にさらす。男は妻の体の中を開いて食い入るように眺める。その男を見て妻は歓喜する。男がわかったという表情をしたとき、おれは男を刺す。男は死に際に妻のコードをおれに伝える。

川から巨大な龍が現れ、「のれ」と言った。おれは妻の体を抱いて一緒に龍の体を登った。

文字数:1201

内容に関するアピール

——–取材と文献——–

取材

某大学社会学部講師から中国の蒸気機関車事情、中国が列強の鉄道開発に犯されていった話

中国在住の元大学講師だった方から文化大革命以前の中国純粋数学者たちの話

参考文献:

マリオ リヴィオ「神は数学者か?―ー数学の不可思議な歴史」 早川書房

近藤 滋「波紋と螺旋とフィボナッチ」 KADOKAWA

マリオ・リヴィオ「黄金比はすべてを美しくするか?―最も謎めいた「比率」をめぐる数学物語」 早川書房

ジョセフ ダグニーズ「フィボナッチ―自然の中にかくれた数を見つけた人」 さえら書房

チャールズ・サイフェ「宇宙を復号する―量子情報理論が解読する、宇宙という驚くべき暗号」 早川書房マーク・ブキャナン「歴史は「べき乗則」で動く――種の絶滅から戦争までを読み解く複雑系科学」 早川書房

参考小説:

チャイナ・ミエヴィル「ペルディード・ストリート・ステーション」 早川書房

K.W. ジーター「悪魔の機械」 早川書房

スコット・ウエスターフェルド「リヴァイアサン クジラと蒸気機関」 早川書房

林芙美子、樋口一葉などなど

そうだ。まったく興味も無く遠ざけていた「スチームパンク」と「数学」ってやつについて書いてみるのはどうだろう。そうだそうだ。と、中国の蒸気機関車に関する話と、中国のフィボナッチに取り憑かれた数学者達の話を聞いてみると、俄然興味が沸いてきた勢いで雑然とした中国背景の蒸気数学梗概となりました。

毎回、何故か実作を書いているうちに厨二病的目からビーム展開になってしまうので、今回は最初から最後まで大人の物語にしたい。林芙美子のあるいは成瀬巳喜男が描いた男と女のぼろぼろな感情のやりとりみたいな物を。 何故か熱し過ぎた中国製スチームパンクのフライパンに乗せて。

そして、今回こそアピール文だけ印象的。アピール文の方が面白い。と言われないはずだ。いやどうだろう。

文字数:760

龍をつれた奥さん

おれは龍の頭を船の舳先に取り付けた。龍の目は少しだけ上を見て、僅かに開いた口から尖った歯が全て見える。龍は怒っているわけではない。ただ息を吐いて笑っているのだ。

龍の頭はおれが生まれた年に空から降ってきたという。おれが知っているのは、大人が40人手を繋いで一周りする祠に祀られた頭の骨だけだ。しかしなんで龍の頭だけが天から降ってきたんだ。ココアの実だって高い木から投げれば割れるってのに。なんでツノも髭も少しも壊れずに頭だけがきれいに落ちてきて、祠にちょうどいい大きさで祀られているんだ。これを読んでいるあんたはどう思うかわからないけど、おれはこんなのは信じない。龍なんていやしないだろ。大工のおれの親父が誰かから酒をもらって、龍の頭の骨っていうのを作らされたんだろう。と、この時のおれは考えていた。とにかくその頭の骨だけを見て、おれは龍の頭を想像して一週間ノミを握って龍の頭を彫った。そしておれが作った船の舳先も最後にこの龍の頭がやってくるのを待っていた。舳先に龍の頭をつけてやると船は頷くように上下に頷いた。手の甲で龍の髭を撫でていると、おれを呼ぶ声がした。今日はおれたちの結婚式なのだ。

「早く広場へ来い。龍が出発するぞ」

おれと妻は今日結婚する。おれたちの村では結婚式は村人全員が広場に集まる。一年に二回だけ村では合同の結婚式が開かれる。村の中央にある石畳の道は左右に二列机が並べられる。広場から始まってカカオの森まで繋がる石畳に村人が自分の家から桌子と料理を運んで並べている。広場から見て左が男。右側に女が並ぶ。だいたいだ。道は直線一本の上り坂になっているから、どこまでも見えるのだが、もう道の先の方は小さくなって桌子なのか石畳なのかわからなくなる。

この冬は9組の合同結婚式だった。花婿となる男たちは広場にいて、机が終わるその端に相手の花嫁たちがいる。男たちは太鼓と銅鑼の音楽隊と一緒に踊りながら、両脇に並んだ村人と挨拶をし、料理が振る舞われれば全て食べ、酒を出されれば一緒に杯を空かす。そうやって昼からおれたちは左と右の村人に挨拶をしながら、左右の桌子の間にできた龍の道を練り歩く。太陽が沈み桌子の上に着いた明かりも灯って一日と一日が交わる時間に、花婿は花嫁がいる桌子の端までたどり着く。太鼓と銅鑼の音楽隊は龍の仮面を被っているから龍の楽隊と呼ばれている。銅鑼と太鼓が強いリズムを作り、歌い手がメロディを奏でれば、左右の村人も一緒になって歌う。「ここに二人で花を植えよう」とか、「あなたと会えてよかった」とか、そんなくだらない歌だ。おれはくだらない歌を唱うことと、黒い兎に追いかけられるのが大嫌いなんだ。だからさ。他人の結婚式を見る度に、前からやりたかったことをした。

おれは走った。龍の道を走った。踊りも歌いもせず、左右の村人に挨拶もしないで、ただ全力で石畳を走った。後ろで龍の楽隊が怒鳴っているが、もう聞こえない。それ以上に左右の村人がみな大声でおれを笑った。次第におれに水をかけ、物を投げてくる。でも、おれは全力で走る。なにしろこの桌子の向こうには、おれの妻がいるのだ。おれは、一番に走り抜けて、今日のために頭と体中に白果を飾った花嫁を抱きしめるんだ。おれの顔に馬の糞が投げられた。くそ、口元から糞を取って周りに投げ散らす。カカオの実や木の幹がおれに投げられる。転んで顔から石畳に落ちてもおれは立ち上がる。何人もの男たちが桌子を乗り越えておれを捕まえようと追いかけてくるが、だれもおれに追いつけない。おれは走った。龍の道を半分ほど走って坂道にかかっても、まだ花嫁の姿は見えない。急に目の前に大きな男が現れた。おれの親父だ。なぜかおれはそのまま親父を目がけて走ってしまい、親父の拳が目の前に現れたと思った途端、周りの景色は透明になって、おれは気を失った。

目が覚めると、おれは誰もいない夜中の石畳で月に照らされていた。顔や体に糞や食べ滓がついていて臭い。まあいい。よくあることだ、と体を起こしてようやく気がついた。今日はおれの結婚式だ。この道の先におれの花嫁がいて、おれを待っていたんだ。あれは昼のことだ。今は、おれの花嫁はどこにいる。おれはどこにいる?おれはどこに行けばいい?おれはよく、村の者たちに殴られるし。気を失う。家に帰っても親父にまた殴られるだけだ。こいつの家に行っても、絶対花嫁の母親に殴られるだろう。おれは、汚い服のまま石畳を駆け上ることにした。途中だったことを終わらせてから、考えよう。何羽ものヨタカがキョキョキョとおれを笑って鳴き続けていた。おれは体についた糞の上に更に汗をまみれていたが、とにかくカカオの森に辿り着いた。おれは、とりあえず走り終わったことで満足して笑ってしまった。そしてようやくおれは何のためにここまで走ったのか気がついた。そこに花嫁衣装を着た女がいたからだ。

「遅かったねえ」とおれの花嫁は少しだらしない笑顔で言った。

服は足下まで白花で輝き、頭の上に高く積まれた白果実の帽子をこいつは被っていた。きれいだった。村の人間でこいつをきれいだと言う者もこいつの話の相手をする者もいない。こいつには薄ら髭が生え、鼻は低く、下顎が出て、目が大きい。目と瞳の比率は完璧な1:1.618033988749895だ。こいつはいつも、見たこともない生き物の話しをするが、おれ以外誰もそんな話を聞かない。おれはいつも数の話をする。おれが数えている花や虫や動物はすべてある数字の規則で成っているから、おれが作る船や彫刻もこの数字を基にしているのだが、村の者は誰もこんな数字の話を聞きたがらない。だからおれたちは二人だけでよく話をした。話しをしたからと言って、おたがいの話を理解しあっているわけではない。それでも、おれたちは毎日二人だけでよく話をした。おれが話すとこいつは頷き、おれが話し終わると、こいつはいろいろな生き物の話を始めた。親父から聞いた話だが、結婚をすると二人の合いの子の子供ができるらしい。おれはこいつと合いの子の子供が欲しかった。こいつが懸命に見たことも無い生き物の話す顔を見る度に、おれはきっと二人の子供も、みたこともない生き物になるだろうと思った。

そしておれたちは、16になった暑い夏の今日、結婚をした。月以外は誰も見ていない夜。森で眠る生き物たちの寝息に満たされている石畳。おれたちは手を繋いで歩いた。

「夫よ。子兎や土竜(モグラ)が夢を見て寝言を呟いているのが聞こえますか」妻がそう言った。おれはこの妻に夫と呼ばれて、嬉しくなった。もちろん、おれには兎や土竜の寝言なんか聞こえやしなかった。

「妻よ。よく聞こえる。おまえの心の音もよく聞こえる」

「そうなのか、夫よ」妻も、たぶん嬉しかったのだろう。両腕を大きく振って、大声で唱いだした。だいたいこんな歌だ。

「♪かたつむりの殻は時計 うずまきの奥には 生れたての宇宙 かたつむりは時間に入り 宇宙を歩いて 迷子になる」

広場に着く頃には、空が白くなりかけ、フクロウやナイチンゲールが鳴き始めた。広場を抜け、川岸の船着き場に向かった。向こう岸が見えない大きな川は夜と朝の境目を作っていた。妻におれの作った船を見せた。前の半分の前艙は両脇に向かい合わせで4人ずつが座れる。道間である中央は屋根で覆われている。そこには日用品を置く箪笥があり、布団が敷かれ二人が寝られる。その後ろの後艙は酒や食べ物を入れた甕がいくつも置かれ竈もあり、火を熾して料理も作れる。この船に乗って、妻は今日街に行く。おれたちの村は貧しく、カカオ農園だけでは生活が苦しい。結婚をすると女は夫が作った娼船に乗って街へ行って商売をする。そして稼いだ金を夫に送るのだ。女が村に戻ってきてから、子供を作っても良いし、女が街で作った子供を村で育てることもある。女が街で人気があるほど、村で家族は幸せになれるのだ。夫は自分と妻の家族や周りの知合いに対しても鼻が高い。

妻は舳先についた龍の頭を見ると、ものすごく興奮した。龍の頬を何度も何度も撫でながら、またおれにはよく聞こえないことば歌を唱いだした。

「♪酔いどれ酒場の開かない窓に 飛べない鳥の乾いた嘴に 天使の眼から水晶の涙が降りてくる 龍のかたちの天使が降りてくる」そう何度も繰り返して唱う妻の目からは涙がぽたぽたと垂れていた。

川面から夜が退いて朝が始まっていた。イソドリとウミネコたちが、中洲に降りてきて鳴き始める。広場からおれたちといっしょに結婚式をした夫婦と、その家族達がやってきた。何人もが花嫁に街へ持って行かせる荷物を積んだ荷車を引いてきていた。おれたちの姿を見つけると、指を指しながら笑い出す。たしかに、糞まみれの男とまだ花嫁衣装を着たままの女を見たら、おれだってあまり近づきたくない。おれも家に戻って着替えて来たかったが、妻がおれの手を握って離さないのだ。そのときの妻のおれを見る顔は何と言ったらいいのだろう、いつまでも忘れられない。泣き顔なのだが、嬉しさと恥ずかしさと、もしかしたら何かに怒ってさえいるような感情が顔中から湧き出ていた。おれは妻の手を握ったまま、妻に見とれていると、彼女の母親がこちらにやって来た。母親は妻とは全く似ていない。痩せて背も高く、背まで垂らした長い髪で質素な服を上品に来ている。鼻も高く、歯もきれいだ。人間の女性と普通に美しかった。母親はおれの妻になった娘を抱きしめ、それから糞まみれのおれも抱きしめると、おれの額に唇をつけた。

街から大きな蒸気船が船場に入ってきた。船からは女将が船頭を連れて下りてきた。ゴーグルをつけて水煙草を銜えた女将は、船頭達に、花嫁が乗る船の荷入れを手伝わせた。それからおれたち村で採れたカカオの袋を汽船に載せ、いくらかの金を村長に渡した。街へ連れて行く花嫁と花婿の一組ずつに回って挨拶をしてから、女と船頭を船に乗せた。女将はおれの妻が、かたつむりがどうのという話をするのを適当に聞き流して、船に乗せた。女将はおれを見て言った。「おまえは、くさいな。いつも糞をつけているのか」「いつもは、こうじゃないです」「これはおまえの作った船か」「はい」「よくできている」女将は船の縁をなんども叩いた。「街に来たら、わたしのところへ来い。おまえならいくらでも大工の仕事がある」「はい」女将は龍の頭を撫でた。「ああ。ほんとに見事だ」そう最後に言って、おれが作った船に妻の手を取って丁寧に乗せた。

村の鐘がなった。鐘が二つなると、船頭は岸から船を離した。おれたちの作った船は蒸気船に繋げられ、汽船と共に9艙の船は川の先にある街へ向かった。鐘が10鳴るころには妻の顔が見えなくなった。鐘が30鳴るころには船の形もよくわからなくなって、鐘も鳴りやんだ。鐘が鳴りやんで、人々がざわめきながら船着場から去ると、またイソドリとウミネコたちが戻ってきて、きれいな声で鳴き始めた。

妻が街へ行ってから一か月が経つと、手紙が届いた。手紙にはまだあまりお客が来ないので食べ物や洋服代でお金は送れないというようなことと、カバについての短い詩が書かれていた。その日、おれと同じ日に花嫁を街に送った男がおれの家にやってきた。女房から珍しい物が送られてきたと、小さな桶を持ってきた。桶の中には氷が敷かれ、またその中にきれいな小箱がある。小箱を開けて黒い塊をおれの掌に乗せて、にやけた笑顔を見せて言った。

「食ってみろ」

おれは、その黒い塊を口に入れた。弾力のある塊は二度噛むだけで舌の上で溶けだし、軽い苦さの中からカカオの香りと甘さが溶けだした。

「これがチョコレートだ。知らなかったか?おまえの嫁からは、送られてこなかったのか」

これがおれの村で採れたカカオから作るチョコレートって物だと初めて知った。なんて旨いんだ。おれの村は貧しい上に暑いから、こんなチョコレートなど、どこにも置いてない。

「チョコレートじゃなければ、おまえは何を送ってもらったんだ。金はいくら入っていた?おまえの女房じゃ、どうせ客なんかつかなかったんじゃないのか」男は、さらに唇を広げておれに言った。

「おれの妻は、こんな不味いものをおれに送ってこない」そう言っておれは思い切り家の扉を閉めた。

二か月後もまた手紙には、客はあまりつかないので、化粧と客の煙草代でほとんど消えてしまったという連絡と、今度はタンポポについての長い詩が書いてあった。街で客が来なければ、すぐ帰ってくればいいのだ。おれは妻と一緒に暮らす家を急いで作り始めた。

そして三か月がたつと、少しお金を送るという手紙といっしょに鞄いっぱいの塩とイノシシの干し肉が3枚買えるだけの金が入っていた。それから、今回はタコとイカとライオンとゾウとクマの詩まで入っていた。おれは毎日、妻の書いた詩を朗読した。朗読しながらカカオ農園まで歩き、カカオを採り、カカオ小屋に向かった。カカオ小屋は、近づくだけでカカオ酸の匂いが辺りに漂っている。まず採れたばかりのカカオポッドを鉈で割る。一か月前に割ったカカオの実をバナナの上に置き、そこにバナナの葉を置いてからまたカカオの実を重ねていく。それを腰ほどの高さの木箱に入れて発酵させる。この酸がカカオの実に染みていくのだが、おれはいつ、どの実を取り出して、またどれだけの時間を乾燥させればいいのかを完全に分かっていた。カカオにも黄金の比率があるのだ。そうやって妻が街へ向かった頃に取り上げたカカオはちょうど乾燥も終わって、出荷用の麻の袋に入れ始めたころには、妻の詩を完全に暗唱できていた。そして妻と一緒に暮らす家も出来上がった。大きくはないが、屋根も窓も門もその高さも幅も完璧な数字の上にこの家は建てられている。大勢の村人に、自分たちの家も作ってくれと頼まれたが断った。完璧な家は、世界におれの家一軒だけでいいのだ。

妻からの四回目の手紙の中には、2,3年は働かなくとも暮らしていける金が入っていた。また手紙にはいまは仕事が忙しくなって、正月には戻れないという簡単な連絡があるだけで、何の詩も入っていなかった。おれは手紙の中の金よりも、妻が書いた「正月には戻れない」という文字が衝撃だった。家族となった妻と二人でおれの家で過ごすことは、当たり前のことだと考えていた。正月も、妻に会えないことなんてあるのだろうか。街へ仕事に行った妻はどのくらいで戻れるのか。今まで心配もしていなかったことを、親父に今になって訊いた。

「それは女が決めるだけだ。三か月で帰ってくる女もいるし、3年、5年と街にいる女もいる。しかし、心配するな。街には、ああいう娼船は百くらいあるんだ。次から次に新しい女もやってくる。たいていは一年で戻ってくる。それが賞味期限ってやつだろ。おまえも女房から金をたんまりもらったのなら、その金で正月は女房に会いに街へ行けばいい」

たまには、親父もまともなことを言ってくれる。おれは次の週、街からやってくる蒸気船に乗って街へ向かった。おれの乗った外輪式の蒸気船は二階建ての貨物船で、船の中央後部に船の二階と同じ高さの外輪が力強く水を叩く。前方にある二つの主煙突からは黒い煙が出続け、船のどこにいても石炭が焼ける匂いがする。おれはこの石炭の匂いが好きでたまらない。一週間に一回汽船が村にやってくるときは必ず船着き場に行った。船が出るときも、暫く川沿いを走りながら石炭の匂いを嗅いだ。石炭が燃える煙を吸うと、安心をする。船に乗っていると常に腹がふくれるような満足感を覚え、おれはずっと最上階のデッキに寝転んで空を見上げていた。船はおれたちの村からカカオの乾燥実を入れてからも、いくつもの村からヒマワリの花やパイナップルの実を積んだ。

村から、街まではこの蒸気船で三日かかると言う。二日目はずっと雨が降ったがおれはずっと雨に濡れながら煙突の近くで黒い煙をすった。三日目は、雨は止んでまた空が透明な青で覆われた。川は相変わらず横幅が広く、向こう岸が見えない。この蒸気船は進行方向に対して左側を走っていたが、同じ方向にも、対抗側にも、様々な蒸気船を見かけるようになった。暫くすると左岸から蒸気が動輪を回す音が聞こえてきた。親父から聞いていた、蒸気列車という乗り物だ。蒸気船とすれ違うと、甲高い汽笛を二度鳴らした。甲板に蒸気船の乗客達が大勢出てきた。誰もが手すりに乗り出して船の前方を見ている。船は速度を落としていた。川の中央を象の群れが泳いでいた。図鑑でしか見たことがないが、この川から大きな耳と鼻を出している巨大な動物、それはまさしく象だった。

大きな港には蒸気船が数十艘停泊していた。そのひとつの桟橋に船が留まると、さきほど川を渡っていた象の群れがやってきた。先頭の着飾った象の上には着物姿の女が乗っていた。先頭の象を中央にして他の象は左右に分かれて並んだ。女が合図をすると一斉に左右の象たちは前足をたたみ鼻を持ち上げた。おれたちは、船から下りると象が作った花道に向かった。おれが先頭の象に近づくと上に乗っている女はゴーグルを外して、おれに手を出した。四ヶ月前に会って、妻を船に乗せた女将だった。

「ようこそ、旦那さん」と、女将は洗濯したてのような声を出して、おれの体を引き寄せた。

おれは女将の後ろに乗せられて、一緒に象に乗ったまま、街中を歩いた。象の上からの街は上下と左右に揺れ続けたが、家はどこも3階、4階建てで、どの家にも煙突があって煙を出し続けていた。空は暗くなり始めていたが、どの家からも明りと笑い声がもれていた。街中からおれの好きな石炭の匂いが香った。特に前にいる女将の体からは石炭が燃えているような匂いがした。

「おまえが作った船のところへ行きたいか?」

「はい。おれの妻は、元気ですか」

「そうだな」と、女将は何かを思い出そうとしているように言った。

街には幾つもの運河があった。その運河の両岸には、川の上にぎっしりと飲食店が建ち並び、その建物が運河を跨いで繋がっている。迷路のような階段が入り乱れ、高床式の川底に埋まっているどの柱にも、小型船が繋がられている。船に黄色い布が掲げられているのが煙船で、赤い布が掲げられているのが娼船だ。象が通れない路地の手前で女将は象を厩舎に預けた。厩舎には、鞍をつけた馬と大熊が店内に流れるヴィヴァルディの四季に合わせて体を左右に揺らしていた。暫く歩くと川岸に留まるのは赤い布を掲げた娼船ばかりが並ぶ一帯に出た。女将は、おれの作った船の前で止まった。船の横には大きな水車が回っていた。この運河の至る所に水車と水車小屋があり、小屋では水力と石炭を使った蒸気で幾つもの歯車が町中へ動力を伝えていた。船が止まっている飲み屋の二階では空いた窓から男が煙管を手に、煙を吐いている。結局煙船で吸わなくても飲み屋でも吸うのだ。ただ女を買って情交をするのは船の上と決まっている。龍の舳先に小僧が腰掛けていた。

「女房は、ここだ。おまえは何日ここにいるのか?」女将が言った。

「今日の晦日から、妻と年越しをしたら、三日には村に戻ります」

「そうか。おれは用事があるが、明日の昼前には、また来る。明日は三人で飲もう」

女将は小僧に数珠銭とカカオの葉を投げると、こう言った。

「明日は孔雀鍋の用意をしておけ」

小僧は金と葉を慇懃に受け取って、両手を合わせた。二階の窓から顔を出した男たちも、女将をみつけると挨拶をする。女将が帰っていく狭い路地でも、誰もが女将に気づくと道を譲って頭を下げた。

「あの人がこの街の何もかもを司っているんだ」小僧は言った。「おまえの女房さんに、あんな凄い人がついたんだよ。すげえよ」

「女将さんは月にどのくらい来るんだ?」

「だいたい毎日来る。時間がないときも様子だけを見に来るな」

そう聞くと、あんな立派な人がお客についたのかと嬉しくなり、この小僧に対しても、二階からおれたちを見ている男たちに対しても、おれは何故か得意な気持ちになった。

「あの人が抱いてる女だっていう噂が広まると、すぐに姉さんは他の男達の予約でいっぱいさ」小僧は予約帳らしいものをおれに見せるように持ち上げた。

「おれの女房はいまどこだ?」

小僧は口元に指を立てた。小僧はおれの目をじっと見た。どこかに留まっているトンビがきゅるると短く鳴いた。一瞬の静寂のあと、獣の叫び声が夕闇を破った。獣の声は苫が垂れ下がった胴間から断続的に聞こえた。

「これがおまえの女房さんがしていることで」小僧はおれの目を見ながら言うと、そっと苫をたくしあげた。「そう。ここがおまえの女房さんがいる場所だ」

女房は男に乗られ、男の背に爪を立てて、最後の叫び声をあげた。おれは後ずさって船の舳先まで歩き、龍の頭をつかむと、川に向かって思い切り吐いた。すっかり食べ物を吐いた後も胃はけいれんし続けた。

「おまえ何やってんだ」小僧は、おれを振り向かせて胸ぐらをつかんだ。「姉さんが、気持ち悪いのか?おまえと、おまえの家族のために働いているんだろ」小僧はおれの体をゆすって叫んだ。

胴間から体の大きい男が、裸に簡単に着物を羽織って出てきた。

「うるせえな、おまえ」

男は小僧のこめかみを殴りつけ、よろめいた小僧を蹴飛ばして川に落とした。

「おまえはだれだ?」

男はおれの顔に顔を近づけて聞いた。

「こいつの夫です」

男は、おれの言葉の意味を少し考えてから、緊張した顔が緩んだ。

「なんだそうなのか」

おれの背中を何度か叩いてから、おとこはゆっくりと船を降りていった。

船艙から妻が灯りを持って出てきた。浴衣はきちんと着ているが、少し濡れた髪はそのまま肩にたれていた。おれの目の前に来ると、微笑んだ。美しかった。薄くあった髭もそられ眉毛も細くなり、大きな瞳をいっそう引き立たせていた。今塗り直しただろう真っ赤な口紅が唇の中央だけを染めている。数歩歩いただけでも、村の女とは違う都会の女の歩き方ってやつだ。おれは、妻の姿が眩しくてまっすぐ見られない。そんなおれの気恥ずかしさを妻は気づいて喜んでいるようにも思える。浴衣の袖で、おれの口元の汚れを拭いた。

「今年のカカオの実はどうですか?」

と、妻は今までおれに聞いたこともないことを言う。

「小屋の周りに兎が多くてさ。兎は毎月子供を産むし、その子兎もまた毎月子供を産むんだ。おまえはもう、動物の詩を書かないのか?」

「あれは、女将さんが教えてくれたの。動物にはみんな暗号があるんですって」

「おい。家族の団らんはそこまでだ」

川に落ちて濡れたままの小僧が、また船に乗り込んで来ておれたちの会話を遮って言った。

「姉さんはもうすぐ、次のお客さんが来るから支度してください」そうおれの妻に言ってから、おれに向かってこう言った。「おまえは、姉さんの邪魔にならないようにどこかへ行っててくれ」

すでに、こちらの船に乗り込んでくる客の姿を見るとおれは後艙に入り、後ろに置かれたいくつもの甕の隙間に入り込んだ。男は既に酔っていたが、小僧と親しげな会話をして妻といっしょに布団の中へ潜り込んだ。

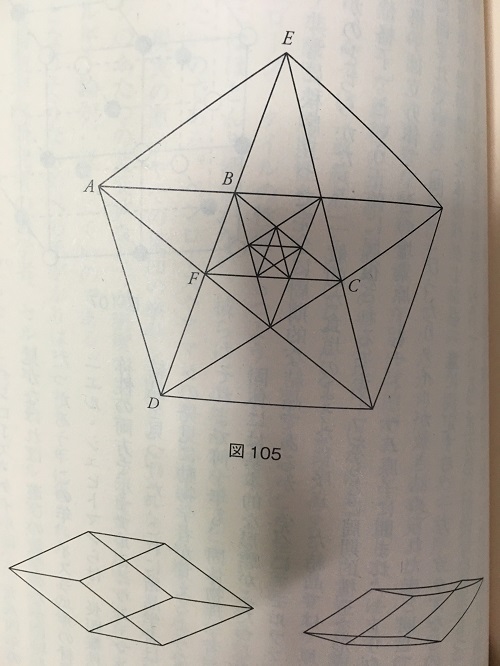

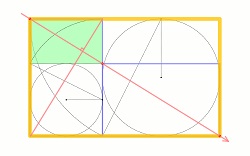

おれは、明日女将さんに完全な美の話を説明しようと、帳面に絵を書いた。黄金比の長方形と、正五角形の対角線を、定規を使わないでおれは描ける。女将はこの説明に興味を持ってくれるだろうか。

すぐ隣から、男と妻のくぐもった笑い声が聞こえる。

おれは兎が毎月増えていく数を数えた。1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233。一年後に兎は233匹になる。それだけでなく、世界の食物は全てこの数字だけで数えることができるのだ。それから続けて、377,610,987,1597,2584,4181と諳んじている数をあげていると、いつのまにか声を出していることに気づいた。そして、妻と一緒に寝ていた男が甕の間に体を曲げているおれを見つけて怒鳴った。

「おまえ、何でこんなところに隠れている」

男はおれの左手で胸倉をつかんで、右拳でおれの左頬を殴った。おれは甕を二つ倒したが、その後ろにある竈には倒れないように気を遣った。船縁に腰を落としたおれに男は馬乗りになって何度も殴りかかった。妻は男の腕に申し訳程度に手をかけて言った。「やめてあげて」と。

男は妻から止めが入ったからなのか、座り込んでいるおれを起き上がらせて船の縁に腰かけさせると、おれの腹を殴ってから同じ箇所を爪先で前蹴りした。おれは両手を広げて頭から仰向けに夜の川に沈んでから、ようやく自分は泳げないのだと気づいた。夜の川はどこが水面で、どこに向かってどう動いたら良いのかもわからない。手足を動かすのにも疲れて、おれは体の力を抜いた。そうすれば体が自然に浮き出すのかと思うのだが、おれは息が苦しくなり、水を吸い込んでしまった。その瞬間だけ咽頭部に痛みを感じたが、おれはいつのまにか水を飲みこんだあとも、肺で呼吸ができていた。おれは泳げなかったことと、前にもこういう出来事があったことを思い出した。小さい頃。親父もいた大勢の大人たちに、おれは筵に巻かれて川の中に投げられた。川を流された次の日に川下の村で見つかったおれは、その村人が父親を探し当てて返された。何度かおれは親父たちに殺されていた。しばらくすると、腕に竹竿が触れた。その竹竿を強く引くと、顔を水面に出すことが出来た。そこには竹竿を持った小僧の哀れむような顔があった。並んだ娼船の灯りや迷路のように入り組む階段に灯りが眩しかった。「なにやってんすか」小僧は嬉しそうにそう言った。

おれは船に引き上げられてから、小僧に案内されて歯車が回る階段を船場の横にある石階段を上った。

飲み屋と麻雀屋の中を突っ切った上まで登ると、街の四方が見渡せる屋根の上に出た。多くの煙突が闇夜に煙を吐き出していた。大きな甕があり、小僧が火打石で火を熾した。小僧はおれに生乾きの布を投げてよこしたので、おれは臭い布で顔と体を拭いた。階段の下には、娼船が並んでいる。おれにはどれが妻のいる船だかひと目で分かった。小僧はおれにカカオの葉を詰めた煙管を手渡してくれた。おれと小僧は口から煙を出すだけで何も話さなかった。おれは炎をあげる甕の中に両手を入れてみた。瞬間だけ痛みを感じるが、おれの腕はすぐに炎の熱さに慣れていた。「もう、なにやってんすか」小僧は笑いながらおれの手を炎から遠ざけた。おれは、小さい頃、親父たちに火の中に入れられたことも思い出した。本当に小さく子猫のような大きさのおれは村人がいる中で炎の中に放り投げられた。おれは、どれだけ炎の中にいても平気だった。なぜおれは、そんなに村人から嫌われていたのだろう。それが思い出せないまま、おれはいつものように二つの数の和の続きを数えた。おれの小屋の前にいる兎は、5年後には地球上の人間よりも多くなった。下からまた獣が吠えた。ここにいても体に響くような叫び声だった。

「大きな声だな」おれは言った。

「ああ、姉さんの声は、ものすごく大きい」

おれの妻の断続的な叫び声が終わると、鐘が鳴り始めた。正月を知らせる鐘だ。おれが過ごしたかった妻との正月はこんな風にして過ごすことになった。小僧の合図でまたおれたちは幾つもの歯車を越えて階段を下った。階段の途中で、船から降りる客の男を妻が見送る姿が見えた。小僧とおれが下に降りて、船に乗るころには船の竈から猪といくつもの香草を入れたスープの香りがしていた。

「姉さん、おれがやるから休んでいてください」小僧は、竈に駆け寄って妻をどかせた。「じきに次の客が来ますから」小僧は慣れた手つきで鍋に葱と饂飩を入れて、二つの椀に汁をよそうと前艙に行った。正月を知らせる鐘は、ようやく鳴り止んだ。この街の正月の夜は、方々の煙突の煙や、開け離れた窓から騒ぎ声や歌声が聞こえてくる。おれは妻と二人で椀の猪を食っている。それから二人で盃に白酒を注いで、乾杯をした。妻はおれよりも、おれの後ろに広がるどこかの灯りも見てくくっと想い出し笑いをしているような気もした。

「うまいな」

「わたしの夫、街の正月はどうですか」

「今日はいい日だ。今日は最高の一日になる。妻よ、ここは楽しいか?」おれは妻の大きな目を見て言った。

「すごく楽しい。お金は届きましたか?」

「おまえ、たくさん稼いだな」

「はい。もっと頑張りますよ」

そう笑う妻を見れば、おれも妻を応援しなければいけないと思った。

「ねえさん、次の客だよ」

「今晩、あと何人客が来るんだ?」おれは、小僧に怒鳴った。

「あと、三人ですよ」小僧は答えた。

「わたしの夫よ、もう騒がないで」妻は、完璧な笑顔を作って言った。世界の完璧を知っているおれが、認める笑顔だ。おれは、ほんの少しでも妻を傷つける者がいたら、どんなことをしても妻を守らなければならないのだと思った。

酔った客が入ってくる声が聞こえたが、一人ではないようだ。二人か。いや三人か。妻も顔見知りらしく、男たちと話をしながら布団に入る音が聞こえた。おれは白酒の瓶に口をつけて直接飲み干した。兎を数えようとしたが、「1」と呟いただけでおれは寝てしまった。

甕の間で膝を丸めたまま寝てしまったおれを妻は起こしてくれた。上半身裸の妻は胸を左手で隠して、おれの顔のすぐ近くに顔を寄せた。「目をつぶって」おれは最初は思い切り瞼を閉じたが、すぐに薄目を開けた。そこに妻の顔がくっつき、唇から少し出た黒い塊をおれの口につけた。おれは少し口を開けて、その塊を口の中に入れた。この弾力のある柔らかい塊は、あのチョコレートだった。旨い。数か月前に村で一度食べたことがあるチョコレートより八倍は美味しかった。あまりに美味しく、こんな近くで妻の完璧な瞳を見れたせいなのか、おれは嬉しくて体が震えた。「へへ」と妻は言って立ち上がった。おれは妻の裸の背中を始めて見た。背中は、もとから肩がとがって見えたが、首と肩の間にもうひとつ尖ったものがあった。おれにはそれが羽根に見えた。もう少しよく見ようと立ち上がると、妻はやはり胸を隠して振り返ると、片目をつぶっておれに言った。

「しーっ」

苫を開けると男と妻の声が聞こえた。「どこに行ってたんだ」「ちょっと水を飲みに」「はやく布団に入れ」そこまでは、聞こえたが、あとは聞こえなかった。おれは口の中のチョコレートを溶かさないように舌を動かさずに膝を抱えた。それからこの街の正月の夜を見上げた。

またおれは、甕の間に寝ているところを起された。冬の川の上は寒く、起こされるなり体の奥からの寒気を感じ、頭の中も凍ってしまったように痛む。妻と小僧は、初詣に廟へ行かないか誘っているようだが、何を言っているのか聞こえないそぶりを続けるしかなかった。妻はおれの具合が悪そうだから、寝ていた方が良いというような素振りをした。おれは女房の肩を借りて、布団に横になった。横になったまま二人が船を下りていくのを見ていた。横になった布団は獣の匂いがした。かすかに妻の白粉の匂いが混ざっているが、それがさらにおれを気持ち悪くさせる。おれは起き上がって、掛け布団を引き千切ろうとしてみるが、簡単には千切れやしなかった。おれはただ布団を乱し、両手で枕を持ち上げて思い切り下に叩きつけた。艫に出ると、他の娼船からは飯や粥を作っているのだろう、竈から煙が出ていた。薪の煙は重たくゆっくりと水面に絹を引いたように降りていく。川も朝は外の空気より水面の方が暖かいため、川面からも湯気が湧き上がっていた。娼船が並ぶ川一帯は、少し先の娼船も灯りがやっと霞んで見えるくらい煙が立ちこめた。おれは、昨日妻に言った言葉をもう一度自分に言い聞かせるように言った。「今日はいい日だ。今日は最高の一日になる」

外から声が聞こえたので舳先へ出てみると、鮮やかな桃色の着物にゴーグルを首に垂らした女将が酒瓶を抱えて立っていた。妻と小僧は出かけていて食事の準備が出来ていないとおれは女将に伝えたが、女将は構わないと言う。せめて暖を取れるようにと女将を艫の竈に連れて行く。おれは、なかなか薪に火をつけることが出来なかったが、女将は馴れた手つきで火打ち石から松脂を使って勢いよく火をつけて薪を燃やした。

「おれは思うんですけど。最初に火をつけた人は、火のつけかたを知ってたんだって。だって氷河期だったんですよ。火すら見たことも無い人が、どうやってこんなややこしい方法で火をつけられるのか。昔、森で親父に火付け棒で火の起こし方を教わったけど、半日経っても火を熾せなかった」湿った薪は煙が強く、煤が酷くおれは目が痛くなり何度もくしゃみをした。煙越しに周りの娼船からはまな板で野菜や肉を切る音や鍋を叩く音と一緒に煤でくしゃみをする音が聞こえる。「親父に言われましたよ。おまえは火を熾せるという確信が小さいんだって。枝と枝の摩擦だけで火を熾すには、火が熾きるという強いイメージが必要らしいんですけど。それは正しいかもしれないけど、おれは今でも火を熾せない」

女将は白菜の上に無造作に置かれた開かれた帳面のおれが昨日書いた図を興味深げに見た。

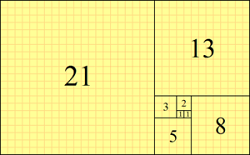

「おれは、定規も円規もなくても、この完全長方形を描けますよ。長方形から正方形を取った残りがまた前と同じ比率の長方形が出来てそこから正方形を取るとまた同じ比率の長方形が出来るんだ。この比率が世界の完全を示している。そしてこの頂点を結ぶ線が、海の生物全てに備わっている渦巻形になる。海の生物だけじゃなく、この曲線は全ての植物の葉と実と種が描く線に重なっているんです」おれは好きなことをひたすら話すので、女将は興味がないのかと心配していると、自分で筆を手にして数式を書き出した。

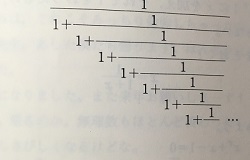

「この単純な長方形は、面白い。これはこういうことだ」と、女将が書いた数式も単純だった。

「1:x=X-1:1。つまりx=(1+√5)/2」

「√5って何ですか?」

「√5は同じ数字をかけて5だ。だからここのxは、1.618033988・・・」

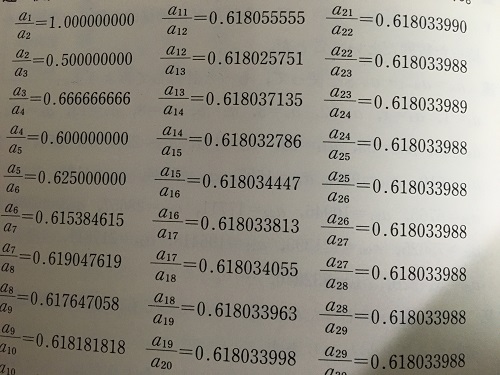

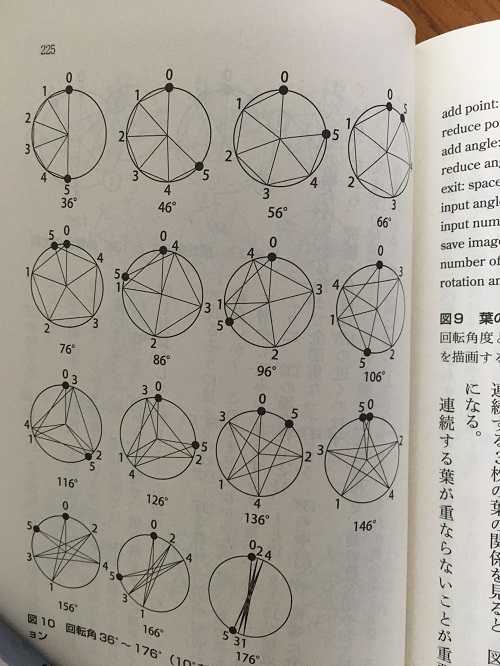

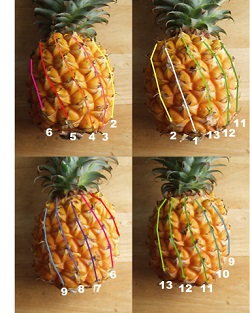

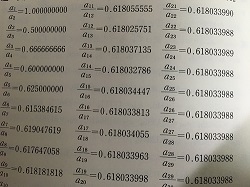

おれは握った手で膝を強く叩いた。「おれは、違う数からもその数字を出したんです。兎は毎月子供を産むし、その子兎もまた毎月子供を産む。もし死ぬこと無くこの状態が続くと、兎は1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233と一年経つと233匹。二年で75,025匹になるのを毎日頭の中で数えていたんです。で、実はこの数字は、全ての植物の葉と実の数はこの数字だけで表せることに気づいたんです。本当ですよ。たとえばおれと一緒に蒸気船に乗っていたヒマワリの花。小さなヒマワリも34本と55本。大きなヒマワリは必ず89本と144本です。たとえばさっき使った松脂の松ボックリ。時計回りが8で反時計回りが5。たとえば隣村で摘んだパイナップル。鱗が六角形なので下から上に三方向の線を結べるけど、どんなパイナップルも全て13本、8本、5本の螺旋型。例外なく葉の螺旋は全てあの兎の数字で表せるんです。そしてさっきの兎が増えていく隣り合わせの数字を次の数字で割ると、完全長方形の比、1.618033988・・・に近づくんです」

女将はおれの話に頷いたり考えながらまた、数式を書き出した。「an=an-1+an-2」と。続けて、こう数字を並べた。

「おれは、ルートってやつはわからないけど、割り算ならできる。ただ割り算をこうやって続けていったら、やっぱり兎の数と同じで、最後には長方形の比になるんです。」

「おまえが覚えている数字はおれが知っている虫と動物の数字と同じだ。蜂の縞も、テントウ虫の点も、シマウマの縞もパンダの模様も豹の点も全てその数に入る。おれが今作っている生命の設計図の螺旋には、この規則が必要だった。ああ」女将は興奮した早口で話す。「おまえは、どうだ。この数字は、何を意味している?」

「世界にはきっと、単純な規則があるんです。おれにはその規則が何だかわからないけど」おれは、なぜだか悲しくなってきた。「おれは、自分ができることを単純に毎日繰り返す。毎日カカオを採る。実を腐らせて乾燥させる。ひとりで美しい数字だけを数える。。あ、違った。おれにはもう妻がいる。女房は、目も鼻も腕も肩も背中も完全螺旋の比率で出来ているんです。おれが見つけた。おれだけの女房なんだ。そうだろ」おれは声を荒げた。

「そうだ。おまえだけの女房だ。でも、今はおまえの女房は何をしている?」女将もおれを煽るように声を荒げた。

「今は。くそ、なぜ、あんなに次から次に酔っ払った男がやってくる」

「なぜなんだ」

「おれが、船を作って妻をこんな街へ送ったから。おれの村はみんな貧しい。この街の男達がおれの妻と一回寝るだけで妻に払う金で、おれの村では一ヶ月暮らせる。おれの村ではカカオが採れるけど、誰もチョコレートを食べたことがない。おれは子供のころから誰にも相手にされなかった。村でひとりだった。あの小さな村でこいつに出合うまで。おれが一人で考えていたことを全部妻は持っていた。おれが数えていた数字が全て妻の体にあった。そして16でおれたちは結婚した。」

「おまえは見たか?ここで」女将は怒鳴りながら、苫を上げて乱れた布団をおれに見せた。「おまえのくそ女は何をしてるんだ。ここで」

「おれの妻は、ここで酔っ払った男と寝ている」おれは、泣き出してしまった。

「おまえは、女房が獣のような声をあげるのを耳元で聞いたことがあるのか」女将は怒鳴っておれに訊いた。

「ないよ」

「おまえは、女房の裸を見たことがあるのか?」女将はそう怒鳴った。

「ないよ」

「おまえは、女と情交したことがあるのか?」女将はこう訊いた。

「ないよ」

「そうなのか」女将はおれの着物を脱がせて立ったままのおれを抱きしめて耳元で言った。「おまえが毎日カカオの実を採っている間、あの女はここで毎日男や女と交わっていた」

「女と?」

女将は自分のゴーグルをおれに付けると、裸のおれをふとんに押し倒した。

「わたしの耳元でも獣のように叫んだぞ」女将は両手を腰に当てて笑顔を作って言った。「おまえはこれからも、村に戻ってカカオを採り続けるのか」

「おれは」息が苦しい。

「わたしを手伝ってくれ。わたしと一緒に、世界を複合しよう。おまえと一緒なら、きっとできる。わたしにはおまえが必要だ。おまえが植物を解いてわたしが動物たちの暗号を解いたように。地球や宇宙の単純な規則を複合しよう。なあ」女将はおれに馬乗りになって言った。「だから、あんな女は、おまえにはいらないだろ」

「おれは」妻が必要なはずだ。

女将は立ち上がり、ゴーグルだけをつけて裸のまま横になっているおれを見て言った。「ゴーグルはおまえにやる。わたしのところへ来い」

外から妻と小僧の話し声が聞こえた。両手に肉と野菜を詰めた袋を抱えた小僧が先に船に入ると、女将が来ていることに驚き、頭を下げた。「遅れてしまいました。すぐ鍋の支度をします」

頭を下げながら女将の脇を通り過ぎようとする小僧の襟首を、女将は掴んで前鎗の甲板に放り投げた。

「夫さんが、ここへ来てからも、おまえは客をとらしていたのか。馬鹿野郎。気を使え。」

女将はそう怒鳴ると、甲板に転がった小僧の腹を二発蹴り上げた。

髪にガラスの簪をつけて戻ってきた妻は女将がいるのを見つけると、小僧に目もやらずに女将のもとへ喜んで駆け寄り、女将の腕に自分の腕をからませた。

「女将さん、新年おめでとうございます」

「いいか、夫さんがこの街にいる間は絶対他の客をつけるな」

妻は女将がそう言うのを聞いて、おれが胴間の布団に裸で寝ているのにようやく気づいた。

「ごはん、一緒に食べようよ」そういう妻の声を女将は全くとりあわずに桟橋を跨いだ。そうして、恐らくおれに向けてこう言った。「また来るからな。考えておいてくれ」

妻は乱れた布団の上におれが裸でいて女将のゴーグルをつけているのを見つけると露骨に不機嫌な顔をして枕を持ち上げ、おれに叩きつけた。艫に出て、煙草を吸いだした。食材を抱えた小僧もおれの脇を通って、艫に出て、食事の支度を始めた。川の水でコメを研ぎ、川の水を鍋に入れて沸かした。まな板で孔雀肉をぶつ切りにした。おれは簡単に着物をまとい、妻の隣に座った。

「おれがたまたま裸になって寝ていただけなんだ」

妻はおれを睨んだまま何も言わなかった。小僧はふんと笑いながら鍋に何かの臓物と孔雀肉を入れて、まな板で大根と人参を素早く切った。

おれは、妻の目を見て言った。「もう、金はいいから。一緒に村へ帰ろう」

妻はおれを睨んだまま何も言わなかった。小僧は鍋に大根と人参を入れ、白菜と春菊を素早く切った。おれは妻の手を握ったが、妻の手は冷たく、おれは何も言わない妻が怖かった。

「一緒に村へ帰って、おれたちの合いの子を作ろう」

「夫さんよ、馬鹿か、おまえ。あんな村へ帰るわけないだろ。村に何があるんだよ。この街で、わたしが女将さんに一番大切にされるようになったんだよ。つまりさ、この街でわたしが一番の女なんだよ。何でも手に入る。街のどこへ行っても、誰からも女将さんに大切にされてる女って目で見られるんだ」

「そんなふうに見られるのがいいのか?おまえは、あの女将が必要なのか?」

「必要ってなに?わたしは自分の一番遠いところにいたい。夫よ、あなたはあまりにわたしに近すぎる」

「そうなのか」おれは、もう何を言っても無駄だと思った。おれは全く妻のことをわかってなかった。おれがわかっている人間も、おれのことをわかっている人間もひとりもいなかったというわけだ。おれは体の力が全て抜けようとするのを感じながら、この絶望から救う方法がまだあることに気づいた。おれは小僧が使っている大きな鉈包丁を奪い取った。

「村に帰ろう。妻よ、おれと一緒に村へ帰ろう」と、おれは鉈包丁を妻に対して刃を向けた。妻も小僧も驚いて動けないところをおれは妻に対して鉈包丁を大きく振り落とした。小僧は逃げ出したが、妻は素早く牛刀をかざしおれの鉈包丁を交わすと、そのままおれの首をめがけて突いた。おれはよけずに妻の刃を受け入れた。もの凄く痛い。妻は自分で刺してしまったことにか、おれが全くよけなかったことにか、あるいはその両方のせいで驚いて目を見張った。おれがもがくのをみると牛刀を抜こうとするので、おれは妻の腕を強く握って自分の方へ強く押しつけた。おれの血が妻の顔へ飛び出すのと一緒に、空気が勢いよく抜けるようなぴゅうという音がした。しかし、おれはこれでも死ねないような気がした。妻にも小僧にもおれの首を完全に切り落とす力は無いと考え、おれは水車の歯車へ向かうことにした。これを読んでいるあんたには、ここからは信じてもらえないかもしれないが。こういうことなんだから、仕方がない。本当に正月の昼からこんな光景に出くわした人たちには申し訳ないとは思ったが、おれは自分でへんに首が傾かないように押さえながら桟橋を渡って、その先にある水車小屋に入った。大きな水車の縦回転を何枚もの横回転する歯車が動いている隙間へおれは自分の頭を突っ込んだ。ゴトッという音を立てて、おれの頭は体からもぎれた。

これでおれにも、完璧で静かな死が訪れる。おれが見ているのは完全な数字の羅列。完全な長方形。完全な螺旋。それは妻の姿だった。こいつの背中に生えていたもの。妻の笑い顔。こいつが夢中になって話す目。おれたちの結婚式。おれは龍の道を走った。走った先で出会った、こいつの笑顔。龍の祠。小さいころ何度も水の中に沈めさせられ。火の中に放られ。土の中に埋められた。「こんな災いの子は生かしていても仕方ないだろう」「なかなか殺せないじゃないか」「もうひとりの女の子は、こっちで殺し方を見つけたら、同じ方法を使えばいい」「どうやっても死ななかったらどうする」「そうしたらそれまでだ」

これを読んでいるあんたも、もう気づいているのかもしれいが、おれもさすがにわかってきたよ。おれは自分が龍だったのかってさ。おれは龍の祠の中にいた。おれは天から頭だけで落ちて来た。おれは、あいつの怒りをかって首を切られたのだ。おれが首を切られたのは人間の時間で70万年前になる。おれの罪は重く、それからまた70万年間罪を負い続けるのだが、それはまた次回の話だ。おれはこの人間時間の70万年をかけて地上に落ちてきた。頭はそのままどこかに祀られることはわかっていた。龍の頭とはそういうものだろう。殆ど同時に落ちた体は地上の落ちると同時に人の子供に変わった。それがおれとおれの妻だ。

おれの頭は体から切り離されて水車小屋から川に出て、また川の中を浮いたり沈んだりして一日流された。水車小屋から20里川下のあたりで、そろそろ海に出てしまうのでは無いかと思い始めた頃。おれが作った娼船にのった小僧が網を出して、おれの頭を掬い上げた。

「何やってるんすか」と小僧はおれの頭の曲がったゴーグルをきちんと目に合わせながら言った。

「久しぶり。よく探したな」首だけのおれは小僧と話をすることはできた。

「女将さんに頼まれたんだ。頭の方も持ってこいって」

「じゃあ、おれの体の方はどこにある?」

「おかみさんの家にあるよ。いちおう、体はね」

「ばらばらにされたのか?」

「自分で見てみると良いよ」

「わかった。おれの体と会わせてくれよ」

おれは目の粗い網に入れられて、ゴーグルをした小僧と一緒に象に揺れられて、女将の家に向かった。女将の家は街を川沿いに抜けた森の中にあった。これだけ大きな街を司る者の住む家にしてはこじんまりとした正五角形の家だった。家の屋上には直ぐ伸びた黒い煙突が二本あり、どちらからも灰色の煙を出していた。庭には数匹の象が所在なげに庭を往復していた。おれたちを乗せた象がやってくると、庭にいた象たちは軽く鼻で挨拶をしているようにも見えた。

小僧は自慢げにこう言った。「正五角形の一辺と対角線の比率は、(1+√5)/2なんだ。そして、この正五角形の対角線の中にできるのも相似の正五角形で、正五角形の中には無限に正五角形が存在するんだ」

「おれたち、もっと仲良くなれた気がするよ」と、おれは言った。

小僧が網に入った首のおれを門の前にいる男に見せると、建物の中に通された。

「おれの頭と体は、いったい幾らで女将に買われたんだ」

「え?誰がおまえの体と頭を売ってるんだよ。おれはただ毎月の給金に含まれた仕事のひとつとしてあんたの頭を持ってきただけだ」

「そうか、苦労かけたな」

建物の中にも、小ぎれいな布を纏った象や熊が歩いていた。おれは女将が象に乗ったり、象たちの動きを統制したりしているのはサーカスのように餌で飼い慣らしているだけだと思ったが、動物たちは躾けられた動きではなく、まるでそれぞれが目的のもとに動いているように見えた。

「女将は動物たちに話しかけて命令することができるんだ」

双方から歩いてきた熊が軽くぶつかると、

「どの動物にもコードがあって、そのコードを解くために」小僧は小声で言った。「ここでたくさんの動物が解剖された」

そう聞かされると、この家を歩くだけでもおれは恐くなったが、実際に歩いているのはブーツを履いた小僧だ。おれはその小僧の右手でぶらぶらと揺らされていた。

「あまり、網を揺らさないでくれよ」おれは、首だけになっても尊厳を保とうと小僧に伝えた。

小僧はここをよく知っているように、ある部屋の前でレバーを押すと、大層な音を立てて幾つかの歯車が周って、大きな扉が両側に開いた。決して広くは無いその部屋は教室のように机が整然と並び、そこへ34匹の茶色と黒色の熊が椅子に座っていた。背中を丸めて熱心に机の半分ほどの黒石に爪を使って何かの数字と文字を書いているようだった。何かを書き終わると、その熊は手を上げた。すると回収係の白熊がその石を受け取って、また新しい石と、ガラスの皿に入った物を机の熊たちへ渡していた。壁一面にはおそらく熊たちの書いた文字の石版がきれいに並んでいた。教室の教壇のあたりには、女将とおれの妻がいた。その隣には内臓と骨を取られた、おれの体が標本のように正面の壁に、たくさんの釘で貼りつけられていた。平べったくなったおれの体は、やはりおれにとっては、「おれ」を感じさせる形をしていた。

その隣では妻が腹を割かれて内臓を女将に切られていた。真剣に内臓を切り取る女将に対して、妻は自ら喜んで体を開いていた。

「よく見えますか」と妻は、女将の顔をせつなげにうっとりと見つめて言った。

女将が切り取る内臓を熊がガラスの皿に入れ、机に座る熊たちに配っていた。

小僧はおれの首を女将の前に差し出した。

「あとで、その頭も分解させてください」と女将はおれに言った。

「女将さんは、何をしようとしているんですか」おれはこの期に及んでも、敬語を使ってしまう。

「わたしは、すでに人のコードは手に入れている。人間を動かすことは難しくないんだが、あなたたち二人の人間とは違う生き物のコードを手に入れたいのです。いや、ほんとうは、夫さんに手伝ってもらいたかったのだけど。もう仕方ない」

女将は妻の体から全ての蔵物と骨を取り去った。熊たちも急いで女将の周りを片付けていた。

妻は歌を唱いはじめた。

「♪かたつむりの殻は時計 うずまきの奥には 生れたての宇宙 かたつむりは時間に入り 宇宙を歩いて 迷子になる」

おれと妻と結婚式の夜、妻が唱っていた歌だ。あの日、おれの妻はおれの手をとって離さずに泣いていた。

「夫よ。わたしたちはまた、どこかで会うだろうよ。でも、わたしたちは決して一緒になれない」妻は何もかもを知っているかのように宣言した。妻がそう言うならそれは正しいのかもしれない。それでも、おれはまた何万年も何十万年かかっても、同じおまえをおいかける。

女将は壁一面に貼られた石板を満足げに見つめていた。

「まだ全ての謎はとけなくても、あなたたちの幾つかの式は既に解けている」と女将は、首だけになったおれにむかって言った。「わたしたちで、ここに花を植えましょう」

あいつが大きく吠えた。あいつが怒って鳴いているのがおれと妻にだけは聞こえた。

熊たちは部屋からきれいにいなくなった。机と椅子がきれいに並んでいた。

巨大な龍は五角形の家を押しつぶして現れた。「おれに乗れ」と言った。

文字数:20339