梗 概

ゾンビを育てる

その日の朝、ぼくはベッドの上で自分がゾンビになっていることに気づいた。

最初にぼくがすることは自分を落ち着かせることだった。鏡を見れば、およそ、いつもの顔と変わりがない。「大丈夫、まだごまかせる」と。今日は修学旅行なのだ。たかがゾンビになったからという理由くらいで、修学旅行へ行かない理由はない。

ぼくらは生まれたと同時に中国当局から数多の心理的実験をさせられていた。ぼくは毎回Eランクだった。この日、試験結果から中国全土で数人のゾンビを選考するというゾンビ政策は、周知されていた。

飛行機やバスの中で、みんなはぼくに命令をするが、「こっちはいつでも、おまえ達をゾンビにさせられるんだからな。」と思うと平気だった。優等生の珠美だけは、皆の前で、ぼくのことをかばってくれた。

当局から国民全員に配布されている端末機にぼく宛のメッセージがあった。「貴殿を本日より、ゾンビマスターに任命する」と。

宿では珠美から部屋に呼び出され、いつものように「男好きの変態野郎」と言われながら、化粧をさせられる。ぼくは鏡に映った自分の姿に見とれてる。「まだまだ、ごまかせる」

「お前が好きな、武松の部屋に行って告白してこい」と珠美に言われ、武松の部屋に行かせる。

珠美が部屋で休んでいると、外が騒がしくなっている。それは人が人を襲い、また襲われた人も立ち上がっている光景だった。廊下でも、ゾンビが人を襲う光景が繰り広げられていた。

ぼくは怯える珠美の部屋に入り、「告白すると殴られたので、あいつの腕を食べた。ぼくらは同じゾンビになれたよ」と血だらけのまま嬉しそうに報告すると、珠美は激怒し、ぼくのことを殴った。

「わたしが、ずっとおまえを育てていたんだ。勝手に食べるな。おれが選んだ奴を食べろ」と、珠美は怒鳴る。ぼくは珠美の顔に、武松への嫉妬をかんじて珠美も食べたくなる衝動を必死に抑えた。

周りはゾンビがどんどん増えている。珠美を襲おうとしたゾンビ集団に「やめろ」というと、全員が言うことを聞いて動きを止める。そしてぼくの命令を待つが、命令をしないと、去ってどこかへ行ってしまった。

珠美は当局首相の娘で、ゾンビ政策について、よく理解していた。当局は、人間やロボットより、コストが低く生産性が高いゾンビを使って国家を統治しようとしている。ゾンビはゾンビマスターの言うことは瞬時に従う。最も反抗心がなく従順なゾンビマスターとしてぼくは選ばれたのだった。

半日で数万人となったゾンビたちを集め、ぼくらでゾンビ達を育て、人間を守ることにした。人間と協力を取り合い北京に向かおうとするが、他のゾンビマスターが率いた集団によって、次第に人類は、少なくなっていた。

「珠美が前に言った、俺が選んだやつを食べろって誰のことだったの」ぼくは聞いた。「いいから、何か策を考えろ」珠美は答えた。

陽が上ると数万人のゾンビ達が向かってきた。ぼくらは楽しくなってきた。

文字数:1199

内容に関するアピール

誰もがゾンビごっこはやったことはあると思うが、わたしたちの小学校で流行ったゾンビごっこ。あれは恐かった。ただ、ゆっくりした動きのゾンビに追いかけられるという基本鬼ごっご。違うのは、理科室限定でそこから逃げられない。ゾンビに食べられると、そいつもゾンビになって、次第にゾンビが増えていく。ゾンビが恐くて、本当に泣き出す奴や、二階のベランダから飛び降りる奴もいた。

ゾンビごっこでわかったことは、

1.ゾンビになって人を襲うのは快感

2.男女を問わず好きな人から襲われるのは格別に快感

3.ひとたびゾンビが産まれると、あっという間に世界はゾンビに覆われる

放送委員のわたしは、放課後、理科室にだけプロコルハルムの「青い影」を流した。夕日が差し込む理科室で、“青い影”を背景に、スローモーションでゾンビに襲われる人間ども。ああ、そんな理科室にいたわたし達の小学生ゾンビのリビドーに捧げる。

文字数:386

ゾンビには普通のこと

🤞どのシャララも、どのウオウオも

その日の朝、ぼくは目が覚めると、ベッドの上で自分がゾンビになっていることに気づいた。

ゾンビがゾンビであることを自覚するのは、誰でもなってみればわかることだけど、それはとても容易いことだ。呼吸の必要が無いことや、体を血液が流れていないことがすぐ感じられ、今までの自分と全く違う生き物に生まれ変わったことがわかる。遠慮せずに言うと、「すみずみまで超ハイ。ゴキゲン」なのだ。爽快とは、こういうことだったのか。自分の昨日比150%は気分がいい。これならきっと今日の林間学校にも行けるし、キャンプファイヤで皆と肩を組んで「蛙の合唱」だって輪唱できる。ゾンビなぼくなのですけど。今の気分ならぜんぜん大丈夫。

毎朝、ぼくは雌猫のタマミ(17歳)に顔や腕を甘噛みされて起きているのだけど、この朝は、タマミの姿が見当たらなかった。居間に行くと、いつもの音楽もかかっていなかった。椅子の下では、タマミがぼくに向かって控えめに「シャーシャー」と威嚇するように叫んでいた。「アレクサ、いつものをやって」と僕が言うと、「はい、いつもの」とアレクサは言い終わると同時に、カーペンターズの「トップ・オブ・ザ・ワールド」をかけてくれた。母さんは、朝の音楽リストにベスト・オブ・カーペンターズを入れているのだ。朝にカーペンターズを聞くと、一日の華やかさが2ポイント上がるというのが母さんの意見だった。今まで一マイクロも、その意味が分からなかったけど、今日ようやくわかった。ゾンビの体には、カーペンターズはよく似合う。きっとこれは、この国では誰も気づいていないだろうかと華為にメモをしようとすると、華為の端末に統治局からメッセージが入っていた。「貴殿を本日より、ゾンビマスターに任命する」という本文と容量の大きい「ゾンビ・ガイドブック」が添付されていた。これは、全350頁もあるので、税金や医療費、保健費にゾンビ割引があるという[優遇項目]を説明している箇所だけをざっと読んだ。ぼくは、生まれつき2頁以上の本を読み込む能力を持ち合わせていないのだ。

洗面所の鏡で、自分の顔を丁寧に見る。掌で頬を撫でる。髪の毛も鼻も耳も、引っ張ってもしっかりとついている。今のところ顔色も良さそうだ。鏡に向かって、発音練習をする。「Chī pú tao bù tǔ pú tao pí bù chī pú tao dào tǔ pú tao pí。」ああ、完璧だ。大丈夫、これなら、まだごまかせる。今日はきっといい日だ。歯を磨いて、リステリンで口をすすぐ。口臭が気になるようなら、リステリンを飲めるように持って行こう。Chī pú tao bù tǔ pú tao pí。何かが匂った。自分の匂いでは無い。洗面台の横がバスルームの磨りガラスになっているが、浴槽に何かが入っているように見える。口から出したはずのステリンのせいか強い吐き気がして、胃の中に入っていた緑色の液体を吐いてしまう。吐いても吐いても、暫く体から緑色の液体は出続けた。そして、浴槽の中に入っている物が何なのか、覚悟ができてから、風呂場の扉を開けた。浴槽には臍の辺りから上がない下半身が、比較的きれいに足を折り曲げて、かつて人の体であったものがそこに座っていた。両手とも両膝の上にきちんと置かれていたが、もはや腕が本来ついているはずの肩が残念ながらそこには無かった。床は血を洗い流した跡と、家には置いていない強い薬品の匂いがした。ぼくは、そっと風呂場の扉を閉めた。

冷蔵庫には下水修理広告のマグネットと母さんの笑顔の写真と、ぼくがインスタントカメラに向かってVサインをしている写真が0歳から、毎年一枚、全部で16枚貼られていた。冷蔵庫を開けると、中は普段とは違い、きれいに片付けられていた。ただいつもはお茶の入った水容器には赤い液体が入り、整然とならんだタッパには、肉や内臓らしき物体が入っていた。ぼくは、そっと冷蔵庫の扉を閉めた。

カーペンターズは「イエスタディ・ワンス・モア」を歌っていた。そう、まさしく、「幸せだった日々は/そんなに昔じゃないのに/どこへ言ったのかと考えていたけれど/またそんな日が蘇る/長い間会えずにいた友達のように」ぼくは、カレンと一緒に大声で歌った。「Every Sha-la-la-la/Every Wo-o-wo-o/Still shines」そうそう。どのシャララも、どのウオウオも、まだ輝いている。林間学校へ行って、空腹になったらどうする?きっと普通の食事ができない。同級生達を食べるわけにはいかない。それでは、ここで食べておくべきでは。Every Sha-la-la-la。ぼくはスプーンを出して、再び冷蔵庫の扉を開けた。Every Wo-o-wo-o。タッパの中に入っている贓物が、どこの部分なのか、これが誰の物なのか。そして、肉の処理や、あげくに浴槽の飾り付けも誰がやったことなのだろうか。そんなことも、口の中に、自分に相応しい食物を入れれば入れるほど、また気分の良さが増していき、細かな心配や考え事はできなくなった。という一方で、旅行中のことを考えて、ぼくはタッパにきれいに詰められた、どこかの肉をミキサーにかけて、水筒に入れることにするような準備も怠らない。この料理方法も、「ゾンビ・ガイドブック」*2に詳しく様々な方法が書かれていたが、この部分を読むことになるのは、ずいぶんずいぶんと後のことになる。こんなふうにして、次第に林間学校へ行くのが楽しみで仕方なくなってきた。まだ、椅子の下で、恐がりながら「シャーシャー」言い続けるタマミを、抱きしめるのは諦めて、餌を多めに出し、猫砂の糞と尿を特別にきれいに掃いて始末した。日曜日の朝七時、家の中でずっと歌い続けるカーペンターズは、「トップ・オブ・ザワールド」を歌い、猫は「シャーシャー」言い続けていた。

冷蔵庫に貼られた写真の中で一番最近撮ったのは、シロクマのマスク*3をつけて指ハート*4をしているぼくを、母さんが自撮り棒を使って撮影しながらぼくの頬にキスをしている写真だ。ぼくは左手でその写真を撫で、右手で真っ赤なジュースを飲み干した。「Your love’s put me at the top of the world」このカーペンターズの歌詞が、二人で写した写真に赤いマジックペンで書かれていた。ジュースを飲み干すと、ぼくはマスクをつけて、冷蔵庫の写真に向かって指ハート*4をした。「世界のてっぺんって何処だろう」と、ぼくは少しだけ考えた。

🤞カエルの歌が聞こえてくるよ

シロクマのマスクをつけたぼくは、バスの後部座席に、普段からあまり近づきたくない同級生に挟まれていた。左右二人の男は指ハート*4をしながらぼくを両脇から強く押し込んで、左端の男が自撮り棒で、「qiézi」*5と叫ぶと、同時に両脇の男が「qiézi」*5と言いながら、ぼくの顔を殴る瞬間を写真に撮った。

「おまえさあ、気の利いた菓子や飲み物を持ってきてねえの?」と右端の男が言うと、ぼくはリュックを固く抱きしめた。「今日がさ、ゾンビ法の施行だから、てっきりおまえがゾンビになっているかと思ったよ」右隣の男は、顔をゆがめて言った。「こいつ、本当はゾンビなんじゃねえの」左隣の男も、腕を震わせながらそう言った。「ゾンビ、ゾンビ」と、後部座席の男たちがぼくを突きながら騒ぎ出すと、バスに乗った同級生の殆どがゾンビの真似をしてぼくはやしだした。いや、本当にゾンビなんですから。とは言えず、マスクの上から口元を殴られ、髪の毛を掴まれても、「いつでも、おまえらなんかぼくは食べられるんだから。ぼくが我慢してやってんだぞ。今だけは。」と今日は脳内のどこにも怒りや屈辱感は見当たらなかった。今日はどんなどんなに殴られても、鼻血が出ても嬉しくすら感じられた。セロトニンが出まくっているのか?いや、ゾンビにセロトニンは出ないだろう。と思索していたところ、鼻血で赤くなった、母さんがくれたロクマのマスクを右となりの奴に取り外され、バスの通路前方に放り投げられた。「あーあ。シロクマの口が飛んでいったよ。はやく、取りに行きなよ」また大勢が「ゾンビゾンビ」と囃し立てる中、シロクママスク*3が落ちた通路側に座っている者たちが、次々とマスクを前方まで蹴り出し、先頭座席に一人で座っていた班長の珠美の膝上に落ちた。珠美は膝の上でマスクの埃を払い、肘掛けについた操作盤のボタンを押すと、座席が後ろ向きに回転した。珠美はシロクママスクを掴んだ右手を真っ直ぐに持ち上げて叫んだ。「あなたたち、その口をとじなさい」

回転して後部を向いた座席は、そのまま通路を最後部目指して驚くほどの高速で移動してきた。珠美が通るとその両脇に座る者は次々と騒ぐのを止める。珠美が座る座席が最後部のぼくの前にまで到着すると、後部に座っていた彼らも口を閉じる。そして、血の付いたマスクをぼくの左隣の男に力強く渡して言った。「彼に返して」と。

珠美が、ぼくらの班の班長であるのは、成績が優秀というだけでなく、こんな彼女一人のために座席を移動できるバスを作ってしまう自動車会社の社長の娘であり、珠美の父親というのが、この国の統治局の主要な一人であるからだ。そして、その父親が今回のゾンビ法案の原案作成から成立までの責任者なのだ。ゾンビ法案というのは、ぼくが三歳の年から全国的に開始された様々なテスト*6から、統治局がゾンビに最適だと選抜された者をゾンビ化させ、人と共生させながら、新しい国家資源として活躍することらしかった。ゾンビとなってしまう人は少し気の毒かもしれないが、この国家の発展のためなら、ぼくたちは新しい変化を受け入れ続ける必要があると考えていた。そして、その気の毒かもしれない役割がぼくに回ってきたというだけのことだ。

左隣の男はぼくに血の付いたシロクママスクをつけると、ぼくが存在しないかのようにぼくを挟んで両側で普通にキャンプのことやVTuberのことを話し始めた。珠美はぼくに、片目をつぶって何の意味だかわからない合図のような仕草をして言った。

「今野氏、前の座席に来なよ」

珠美を乗せた座席はそのまま後方を向いたまま、バスの前方へとバックする。すると、珠美が座る座席が通った列から、また隣や周りと話が始まりだす。座席が前列に戻ると、珠美はまたぼくに、まったく意味がわからない指のサインを送ると、座席は回転して前向きに戻った。ぼくは仕方ないからという素振りをしてから、前方に歩き出した。珠美は何かにつけぼくがクラスの皆に虐められると、助けをだす。班長は珠美だが、ぼくは副班長なのだ。副班長の主な仕事は、足が悪くて車椅子を使う珠美の傍にいることだった。珠美が声をかければ、みなぼくへの虐めを止めるのだが、またしばらくすると虐めが始まる。珠美も、ぼくへの虐めを絶対止めさせようという気もあまりなく、虐めも相当エスカレートし、ぼくが何発か殴られてから、「やめるように」と声をかけるのだ。まるで、虐めている方も、止められるのを待っているかのように。否。珠美が、虐めが始まるのを待っているように。それも違うかもしれない。もしかしたら、ぼくも、同級生たちに虐められて殴られ、それを珠美に助けられてから、珠美の隣に座るように言われるのを待っていたのかもしれない。

珠美の隣の席に座ると、珠美はいつものように落花生の袋を渡してから、ものすごく嬉しそうに言った。

「今野氏、鼻血止まったね」そうなのだ。妙にどろりとした血はいつのまにか止まっていた。いつもは珠美がよく鼻血を出すので、その度に珠美の鼻血を拭うのもぼくの役割だった。そもそもピーナツが好きなら、なぜ、がさばらないピーナツを持ってこないで、落花生の殻を剥かせるのかも疑問だった。しかし、鍛錬の甲斐もあり、親指と人差し指だけで、素早く落花生からピーナツを取り出すことができるようになり、その豆を珠美の歯の間に挟むのも、ぼくの仕事のひとつだった。ぼくは珠美の歯を近くで見るのが好きだった。

珠美の外見の特徴はあまりにも多い。顔の見えるところだけでも、歯には色がついたブリッジをつけ、下唇の下と右鼻にピアスをし、縁が真っ赤な大きめな眼鏡をつけ、左耳には補聴器をつけていた。同級生らは、あれは補聴器で無くて、中央統治局と交信をしているだとか言っているけど、それはどうだかわからない。そして、一番彼女を珠美たらしめているのは、とにかく毎日いろいろなボーダーシャツを着ていることだ。「今日も新しいボーダー。いいね」と言えば、「下着もボーダーだけど?」と聞いてもいない答えで返されるけど、それもどうだかわからない。でも、珠美がボーダー柄と似合っているのではなく、世界のボーダー模様全てが珠美に似合っているのだ。珠美のボーダーシャツは、ぼくの心のどこかにとてつもなく深くまで浸み入っていた。十個か十一個の落花生を珠美の口に入れると、珠美の鼻から血がソッと出てきた。珠美はよく鼻血が出るからか、特に驚きもしないし、自分で血を拭おうとしない。

ぼくが珠美の鼻血をティッシュで拭おうとした瞬間、およそ二つのことが同時に起こった。後ろの座席から、大きなゲロを吐く音と、悲鳴が起きた。もうひとつは、珠美が指を前方の窓に向けて「バン」と言いながら銃の形をした指で、何かを撃った。その瞬間、500メートルほど先の高架道から大型バスが、ガードレールを突き破って、この高速道路の対向車線へ落下するのが見えた。

バスの後ろでは吐瀉の音が暫く続いていると、悲鳴の汚い物を見てしまったというより、恐怖を感じさせる悲鳴が聞こえてきた。その悲鳴の正体も少しだけ気になりながらも、正面の窓からは、落ちてきたバスが放物線を描き終わって、道路に対して垂直になった瞬間に対向車線を走っていた大型トラックに突き刺さって、ぼくらの乗っているバスとすれ違った。バスの正面の窓には、やわらかいパンのような物が飛び付いたが、窓の下へずり落ちるときに、赤い筋をつけていった。すれ違って行ったトラックを見ようと振り向くと、バスの後部座席に座っていた4人のうち、三人が既に人では無いゾンビへ変身していた。左端の一人も、あまり抵抗するでもなく、ゆっくりと首筋を噛みきられていた。珠美は、バス専用の8トラックのテープを入れて、カーペンターズを流した。「わたしのことが、好きか?」と珠美は、夕陽が見える公園のベンチに座っているような訊ね方でぼくに言った。後ろに座っていた同級生たちは、前方に逃げ出してきて、「バスを止めてくれ」「あいつらが、だめなふうになった」「バスからみんな降りろ」と次々に叫んだ。後ろに残った者が、また一人一人と噛まれてゾンビになっていく。止まらずにスピードさえ緩めないバスに、何人かが直接運転手の腕をつかむと、運転手は人形で、自動運転されていたことにようやく気づく。皆が珠美に向かって、「バスを止めてください」「すぐに」「逃げないと、変なあれになっちゃう」と叫ぶ。叫んでいる一人も、また後ろの者に噛まれている。「キミが好きだよ」こんなときに、珠美はぼくを見てそう言った。こんなときに言ってくれるな、とぼくは思った。運転手の腕を引っ張った男も、後ろから同級生の女子に首を噛まれる。女の子は首を激しく前後に振っている。噛まれた男は、じっと噛まれるままにして、彼女へ優しく言った。「わかった、わかったから。もう、おれ、ゾンビでいいから」そう言って、ゾンビになった女の子の頭を抱きしめて、泣きながら人間として息絶えていった。彼が、ぼくと珠美を除いた最後の人間だった。ゾンビ達は残ったぼくら二人を見て、いっせいに、珠美に向かって襲いかかった。これは、違う。珠美を襲わせてはいけない。ぼくがまだ、珠美の質問に答えていないのだから。「おい!」ぼくは、「おまえら、やめろ!止まれ!」と、大声で叫んだ。すると、本当に、ゾンビ達は、一斉に動きを止めた。そして、ぼくの方を、ただ見つめた。それは、ぼくを襲おうとするゾンビの目つきではなく、命令を待つ柴犬の目つきだった。ぼくは、彼らに何を命令すべきか、考えてから、ようやくこう言った。「自分の席に戻れ」すると、ゾンビらしく、体を左右に揺らしながら、自分の席を目指し、間違えて座る者には、ゾンビ同士で手の動作で、説明と謝罪をしあって、正しい席に着いた。それで、ぼくは、彼らはもう人の言葉が話せなくなったことがわかった。車の窓からは、畑が広がり、畑の遥か先に深い緑で覆われた山々が連なっていた。ぼくは、珠美の最前列の隣席に座った。スピーカからは、カレン・カーペンターの誠実で正確なリズムで歌が聞こえる。「わたしは、愛を見つけたのよ/あなたがそばにいてくれたから/あなたの愛が私を世界の頂点に押し上げてくれたの」ぼくは珠美の横顔をみて、また口に落花生を入れた。珠美は、ぼくを見て微笑んだ。後ろを振り向くと、ゾンビたちが、またぼくへ何か命令を待つような視線をよこしていた。これが、世界の頂点なのかとぼくは考えると、珠美はカーペンターズを止めて言った。

「今野氏、『ゾンビ・ガイドブック』、全然読んでいないでしょ」

「読んでないよ。どうして、『ゾンビ・ガイドブック』を知ってるの?そして、あんなページ数必要なの?」

「キミのお母さんが作ったんだよ」

「何そのはなし?」

「わたしのパパが椅子を並べて、キミのお母さんが座って何もかも決める。ゾンビについてね」

「まって。母さんは、生きてる?」

「もちろん。パパと一緒に高いビルの上で、この国の来し方行く末と、今晩の夕飯についてパパに指示しているわ」

「てっきり、母さんを朝食で食べてしまったと思ったけど、あれは?」

「たぶんね。キミのお母さんが、キミに注射して、そのあとに朝食の支度をしたのでしょ。いつもの母親の務めでしょ」

「なんで、ぼくは言葉が話せて、みんなは話せないの」

「ガイドブックに書いているけど。ゾンビマスターは、選ばれたゾンビなの。だから、みんなは、キミの言うことなら何でも聞くの」

ぼくが、振り向くと、元同級生のゾンビ達は、いっせいにぼくの合図を待つ姿勢をとっていた。

「できる範囲でいいのですが、カエルの歌の輪唱やってみたらどうかな。あ、左のこっちが先で」と、彼らへ、話しかけた。

元同級生のゾンビ達は、言葉にはなっていないかもしれないが、左側から輪唱を始めた。「クワクワクワクワ」と「ケケケケケ」は、かなり聞き取りやすかった。そんな風にぼくと珠美は、同級生が繰り返して歌ってくれた、カエルの歌をBGMにして、輪唱のようにお互いの話をした。

「わたしに言わせれば、今野氏のお母さんは、テロリストよ。わたしのパパは、女テロリストに惚れたバカ政治家」

「母さんは、蜂の研究しかしてないと言ってた。子供の頃から、蜂が生物の中心にいると話してた」

「その通りよ。ゾンビ・ガイドブックの生物の女王・白兎女王蜂*7に書いてあるから」

「統治局は、どうしてこのウイルスを使ってゾンビを増やそうとしているの?」

「少し前の統治局とはパパのことだったけど、今の統治局は女王蜂なのよ。世界は女王蜂が望む世界になっていくの。」

「蜂の理想の世界は、ゾンビの世界か。ゾンビの方が統治局にとって安く効率的に働かせられるということ?」

「植物連鎖のてっぺんに人がいるから、地球が死にかけている。と女王蜂は考えてるの」

左の窓側には高層ビルが並び、ビルの窓が夕陽を照らしていた。右の窓側には、ブナやナラの樹が生い茂り、自動運転されているバスは森へ向かって曲がっていった。

「とにかく、こんな事になったぼくらは、キャンプに向かうどころじゃないよ」

「ここまで、みんな計画通りだから」珠美は、満足げにゆっくりと、こう言った。「行くよ。キャンプに」

🤞さあわたしたち どうしたら もっと仲よくなれる?

この国には、学校が主催する修学旅行はなく、各地域で希望者が形式的には自主参加と称して地方の経済団体主催のキャンプが催されている。この日、ぼくたちのバスが到着したキャンプ場は、森の中にある大きな施設だった。「大連収容所キャンプ」と大きく書かれた看板は「収容所」という文字に雑な取り消し線が引かれていた。巨大な駐車場には既に数十台も大型バスが停車していて、バスを誘導する人の動きも、明らかに普通の人間の動きではなかった。隣に停車してあるバスは、おそらく、高速道路の対向車線へ降ってきた、あのバスだろう。バスの前部が大きく破損していて、ハンドルらしきものが人間だか人形だか不明な物の顔辺りに少々複雑に融合されていた。そして、ゾンビとなった同級生らと一緒に案内された、ブナの樹の匂いがする施設で最初にしたことは、全員がボーダー柄の上下服に着替えることだった。もちろん下着もボーダー柄だった。そこでは珠美も自分の来ていたラインが細めのボーダーシャツから、施設のラインが太いボーダーシャツへと着替えた。

ここは、各地のゾンビになったばかりの、ぼくらと同じ17歳が集められたゾンビ収容所キャンプだった。どのゾンビも、ゾンビマスターに率いられ、世界のどんな17歳よりも従順に規律を守った行動をしていた。ここは、珠美を除いてゾンビかゾンビマスターしかいない施設のようだった。もちろん、ゾンビマスターが一度でも指示をすれば、ゾンビは言うことを聞くのだが、指示が無いと、ゾンビの本能である、「人間を襲う」に忠実なため、珠美を見つけると、どのゾンビも襲ってくる。その度にぼくは「彼女を絶対襲うな」と言わなければならなかった。おまけに、何故か珠美も、襲ってくるゾンビを怖がるでも避けるでも無く、まるで噛まれてゾンビになりたがっているかのようにも見えた。この施設の中で、常に珠美からゾンビを守るのも難しく思い、まずゾンビマスターの集会に出て、人間のままである珠美をゾンビに襲わせないよう説明をした。皆、珠美がゾンビマスターでないことに驚いた。そして、あの統治局の責任者の娘の珠美を襲わせないよう支配下のゾンビたちへ指示をしてくれた。

この施設は、ゾンビたちへゾンビとして生きる教育をする場になっていた。人であったころの脳の能力は失われてしまったので、彼らへの教育方法は歌とダンスだった。ゾンビ化されることで、人であった頃より能力が上がる数少ない点の一つが、音楽への反応が素早く的確になる。つまりキレキレなダンスを踊れるようになることだった。

ぼくらゾンビマスターもまた、ゾンビ・ガイドブック*2を使って、さらに詳細な講義を受け、先端のゾンビ教育を受けた。古より、エメラルドゴキブリバチがゴキブリを、クモヒメバチがクモを、タイワンバチがアリをゾンビ化させていることは知られていた。研究では、従来の神経系を絶って、ゾンビ化した昆虫の中にハチが操れるための新しい神経系まで作成していることが分かった。そしてそれはハチの体内で生成される寄生体ウイルスが、昆虫の世界だけで循環されているとも長い間考えられていた。しかし最近、牛の肝臓にシロウサギバチと全く同型の免疫系細胞が発見されたことにより、広い生物環体で、ハチのウイルスが循環されている例の発見が相次いだ。シロウサギバチの例では、牛の肝臓から、糞を蝸牛が食べ、それを蝸牛が吐き出した物をアリが食べる。そしてアリの約半分はハチの餌になるためにまた半分は牛に食べられるために、イネ科の草のてっぺんに登って食べられるのを待つ。放牧されている牛以外にも羊や山羊にも同種のハチ寄生ウイルスが発見された。さらに水中生物にも、同種の寄生体ウイルスが発見されると同時に、人を始め殆どの哺乳類の肝臓内にも、ハチが生成するウイルスの存在が発見された。という動画の説明で午前中の授業が終わった。

昼休みは、ゾンビ達はみな手を震わせながらも、食器を使って食事をしていた。それは、「掃除がたいへんだから」という理由のこの施設内のルールだ。もちろん、食事を作るのも、食器を洗い、洗濯をし、掃除をするのも、ゾンビ仲間だ。ゾンビ達は上下のボーダー柄の制服以外にも、ボーダー柄のタオルを持ち歩き、自分や仲間が、ゴミを落としたり、体から緑色の液体物を垂らした(頻繁に発生する粗相)際には、ルンバの到着前に、皆必死になって、床掃除をした。食事が終わると、午前のミュージカルレッスンの復習を、グラウンドで始めた。ゾンビは疲労を感じることがないので、休憩の必要がないのだ。大型のポータブルカセットから、マイケル・ジャクソンが歌った、ビリージーンとビートイットを正確に力強く踊った。スリラーは、ゾンビ側の観点から、差別ダンスであるということで、除外されていた。常緑樹の森に囲まれた肌寒い風が吹く中で、大きめのボーダー服でゾンビが力強い群舞を見ていると、気分が高揚してくるのを感じた。ゾンビマスターとして、彼らゾンビと共に生きることに、未だかつて感じたことがない生きる喜びを感じられた。

他のゾンビマスターもまた、同胞のゾンビたちが、美しく隊列を組んで踊る様を見て気分が高揚したまま、教室に入って、午後の授業を受けていた。人型ゾンビは最近になって出現したのでは無く、世界史にも、何度か出現をし、何度も記録されては改竄をされてきたのが、ゾンビの歴史でもあった。

紀元前1200年、アトランティス大陸がゾンビ化される。(プラトン(紀元前427~前347年)の著書『ティマイオス』と『クリティアス』より)その後、温暖化とプレート隆起により、大陸ごと沈没。

紀元前3000年、クレタ島のゾンビ化。古代ギリシア時代には、多くのポリスがクレタ島内に形成され、ヘレニズム時代までゾンビの島として広く知られた。(ホメロスの叙事詩『イリアス』より)

紀元前586年、バビロン捕囚事件。新バビロニアのにより、ゾンビたちをバビロニア地方へ捕虜として連行された事件。

紀元前 264年、ポエニ戦争。バビロン捕囚から逃亡したゾンビの子孫と、ローマ軍との戦い。シチリアからカルタゴのハンニバルに力を寄せた合同軍により、ローマが滅亡の危機に陥る。

732年、トゥール・ポワティエ間の戦い。キリスト教世界とゾンビとの初の激突。

751年、タラス湖畔の戦い。ゾンビ社会が唐王朝に勝利。この勝利により、製紙法が西方に伝播した戦いとして有名。

1004年、澶淵の盟は、ゾンビと宋の間にて結ばれた盟約。国境の現状維持、不戦、遼が毎月、1000人の生け贄を差し出す契約。

1155年、テムジンとの戦い。栄華を極めたゾンビ達が住むバイカル湖の南の巨大な森ごと、テムジン(のちのジンギスハン)により焼き払われ全滅。ただし、一部の軍門に降ったゾンビの部隊は、ジンギスカンとその子孫ともにモンゴル帝国の建設に協力するが、これより正世界史からゾンビの姿は完全に消える。(『元朝秘史』による)

歴史から学ぶことは、ゾンビの出現には悪政等による歴史的背景もあるが、必ず優れたゾンビマスターが側にいて指示をしていたことだ。そしてゾンビマスターが殺されることで、ゾンビたちはあっけなく滅んでしまっていた。

午後の最後の授業は、現在のゾンビ研究だった。そして、この施設や統治局を統べる珠美の父親である、小林哲泰氏が檀上で、動画を見せながら説明を始めた。

「午前の授業の最後で説明された、ハチの体内だけで生成されている寄生体ウイルスが、地球上ほぼ全ての生物の体内に存在する。この意味するところが、長らく我々には理解できなかった。一般的にこのウイルスは、セロトニンを減少させ、ドーパミンを上昇させる効果があると言われているが、人などの哺乳類にはその症状は計測できなかった。そこで、この事象を我が国の政治の一端を司るマザーのTAMA3と研究を進めることになった。そして彼女の提言で、ひとつの実験を行った。約10万ヘクタールの島に生息するハチ類を全て島から移動させてみた。すると、三ヶ月後に昆虫と、植物が枯れ始め、一年後には殆どの動物も植物も全滅した。それは逆にこのウイルスによって、われわれ生物は活かされているのかもしれない。とわれわれは推測した」そこで説明をしている後ろの画面では、ハチのマクロファージの食作用から大きな動物へ移る寄生ウイルスが自然界へ繋がる動画、そして美しい地球の海、森、空が描かれ、また天空のオーロラの光がダンスのように様々に揺れると、画面に見入っているぼくは、椅子を強く握り、体に浮遊感を感じた。小林さんは、一段と声を強めて説明を続けた。「そしてTAMA3は、ハチ亜目のハチ一般、特に白兎ハチが生成する寄生ウイルスの活動と地球磁気圏、プラズマシートの動きが同期していることから、さらに地球生命と相互関係を持っていることを突き止めた。それから、TAMA3は、白兎女王蜂と相互交信技術を構築し、われわれの進む道標を示した」ベートーベンの交響曲第6番「田園」が流れる中、映像は細かなカットで類似色相を使った画像が洪水のように、ぼくの視覚を刺激していた。「一世紀前の人類にとって、未来とは予測できないものだったし、わずか10年前でも、未来とは懸命になって予測するものであった。しか今のわたしたちにとって未来とは」小林さんは間をとった。「わたしたちが創造できる物になった」小林さんは、両手をめいっぱい広げた。「さあ、わたしたち地球のための世界を。人類の後の世界を作ろう」と、どこかへ向かって高らかに宣言をした。

🖖危険なボタンは押されても、物音はしない

満月はゆっくり山を登っていた。夕食後の収容所施設のグラウンドでは、ゾンビたちがまたポータブルカセットでマイケル・ジャクソンの音楽を流して、ダンスを踊っていた。グラウンドには照明がなく、建物内の明りもグラウンドまでは届かなかったが、月が山から出ると、ゾンビ達が踊る姿を震わせた。遠くの森や川は夜の帷の向こう側にあったが、月光が帷の網を越えて、踊るゾンビと、そのすぐ前の朝礼台*8に足を垂らして座るぼくと珠美を光で濡らした。ここに着いてから、ずっと珠美と話をしていなかったが、珠美もゾンビと同じ薄いブルーの太縞のボーダーシャツを着ているので、ゾンビ班として、レッスンを受けていたのかもしれない。ぼくらゾンビマスターは、薄い赤で細めのボーダーシャツなので、一目で違いが分かる。

「で、パパの説明はどうだったの?」

「きみのパパは凄いね。ぼくらが地球のために、新しい世界を作れるって言うんだ」

「へっ。いつでも、政治家や言論思想家もどのマザーも現実っていうのを知らない。安全なところで、肘掛け椅子に座って、小指を立ててお茶を飲んでいるだけ。あいつらはみんな、クソだ」

珠美の声のすぐ下にある、モノクロスピーカーから流れる、マイケル・ジャクソンの全盛期であった1987年の荒々しくも張りのあるささやき声と、ゾンビ達が踊って蹴る土の音が、月夜に均等に吸い込まれていった。

「じゃあ、珠美が言う現実って、どういうこと?」とぼくは訊いた。

「こういうことよ」珠美はぼくの首をひきよせて、キスをした。とても長いキスをした。「ゾンビマスターの血が体に入ると、瞬時にゾンビになってしまうけど、唾液が体内に入った場合は、一日かけてゾンビになるのよ。知ってた?これがわたしの現実ってやつ。明日は、わたしもゾンビとしてゾンビの中にいるから。一日後には、わたしも、彼らのように」と、珠美は踊り続けるゾンビを指さして、ゾンビたちの中に向かって走りながら叫んだ。「踊り続けるしかできなくなるから。今野氏。明日、わたしのことを探しに来て」珠美の泣いているような叫び声は、ゾンビ達の言葉にならない歌声とぶつかりあい、そこでひとつひとつの思いが砕かれているようだった。ゾンビ達ひとりひとりの言葉にならない気持ちは、月の光で地面に落とされたあとも、自分たちのダンスで掻き回されてしまった。「おまえの頭をおかしくしてやる/殺すために撃ちやしない/カムオン/俺に任せろ/全世界よ/いますぐ答えろ/本物のBADはだれなのかを」

この夜、ぼくたちゾンビマスターは、統治局から、「明日の朝、施設のゾンビたち全員を連れて街にすむ人間全員をゾンビにする」という支持を受け取った。

🤙明るい明日を作るのは僕らの仕事、さあ始めよう。選ぶのは君だ。

ぼくは、雌猫のタマミ(17歳)から朝飯の催促で手を噛まれて、毎朝起きていた。朝が来たのに噛まれない自分の手を、ゾンビになったことより不思議がる。タマミは、猫扉*9で出入りできるので、もう家に餌がないとわかると、ぼくの家には寄らないかもしれない。そして、17歳のタマミが、どこかぼくの知らない場所で死んでしまうことを想像して悲しくなった。今ぼくは、来たときと同じバスで同じ同級生達と同じ後部座席に座って、人間の住む街を襲撃に向かっている最中に、飼い猫が死ぬことを想像しては、肩を震わせて泣き出してしまった。先頭座席にいた珠美は、また座席を回転させて、高速で後部座席のぼくの前までやってきた。泣いているぼくを心配して、珠美が駆けつけてきたのかと思って、ぼくは言った。

「大丈夫だよ。ぼくは虐められているわけじゃない」

「当然でしょ。いま、今野氏を虐められる奴は、地球に一人もいないよ」

「それはどうかな」とぼくは、真剣に考えた。「じゃあ、何でこの座席まで来たの?」

「この靴下を履いて座っているところを、みせようと思って」と珠美は足の左右を組み直して言った。「どう?」

昨日は、全員が揃って大きめのボーダー柄上下服だったが、今日の朝に支給されたのは、体にぴったりとした長袖のトレーニングウェアで、下はショートパンツで、膝までのボーダー柄ハイソックス*10というウェアで揃えられていた。色はクロと黄色の、もちろんボーダー柄。激しい運動に適した、スポーツウェアを着ることになったのかもしれないが、なんといってもぼくらは17歳だった。男子も女子も、皆でお揃いのボーダーのハイソックス*10は、ありえない可愛さだった。そして、珠美は立ち上がって言った。

「ゾンビになると、筋肉や神経系の病気って、病気でなくなるから。こんな風にね。立ったり、手も動いたりするの。ゾンビになってよかったよ」そういう珠美は少しも嬉しそうではなく、怒っているように声を荒げて続けて言った。「今野氏、ゾンビの寿命って知ってた?」それを知らなかったぼくに、こんどは小さな声で教えてくれた。「ゾンビの寿命は、一年。ゾンビマスターの寿命は、三年くらい。これ、大丈夫?」寿命がそう決められていることであれば、それが最善な方法なのだろう。ちょっとまて。猫のタマミが死ぬことを想像して悲しむのに、なぜ、同級生のみんな、珠美の寿命が一年なことに、何も感じないのか。「大丈夫だよ。全部終わるのに、一年もかからないだろ。」「そうか、ならいいんだ。」ミツバチ柄のハイソックス*10を履いた珠美は、ぼくの肩に手を置いて言った。「もう、ろれつが回らなくなってきた。わたしの声、まだ聞こえてる?」

「聞こえてるよ珠美」とぼくが言うと、珠美はおそらく片目をつむったサインをしようとしたのかもしれないが、ぼくより一キロくらい後ろの郵便ポストを睨んでピアスの入った鼻と口がぴくりと動いただけだった。「じゃあ、戦場で会おうな」珠美は座席を回転させて手で、手で動かしてふらふらな足取りで前列まで戻った。

バス5台が、街の公園広場に到着した。普段の昼の公園広場は、犬を連れて散歩をする人や昼食を食べる人や屋台に集まる人で賑わっているのだが、今日は小雨が降ってはいるが、それにしても広場に誰もいなかった。これはぼくらが来ることを知った待ち伏せなのだろう。だからといって、今から何もできることはない。ぼくは仲間に押されるようにして、運転席まで行って、ゾンビマスターの運転手に聞いた。

「武器なんて無いよな」

「もちろん。ぼくらがやるのは、環境に優しい殺戮ってやつだろ。そのまま行ってこい」彼は晴れやかな笑顔で言った。「そしてゾンビマスターだけ15時10分に迎えに来る。絶対遅れるな」

「他のゾンビ達は?」

「彼らは、ここに置いておく。ゾンビに帰る場所はないだろ?」

「え?」と、訊ね返そうとしたところで、一斉に銃声音がして、バスを先に降りた女子が体を飛ばされて倒れた。ショットガンで、上半身を粉々にされていた。

「各グループ毎に分かれて、急げ」と、ぼくは大声を出すものの、仲間の動きはノロノロとしたままだった。ぼくはポータブルカセットを肩に担いだ音楽係に叫んだ。「早く。早く、皆へマイケル・ジャクソンを!」しかし、彼のスピーカから流れるのは、カーペンターズのイエスタディ・ワンス・モアだった。ぼくは、彼からポータブルカセットを奪って、カセットテープを見てみると、裏も表も、母さんの字で「ベスト・オブ・カーペンターズ」と書かれていた。「ちくしょう」と、生まれて初めて使う言葉を天に向かって吐いた。ポータブルカセットを取られた彼がとても寂しそうな顔を作っていたので、ぼくが、もう一度カーペンターズをかけ直して彼に渡そうとすると、彼の顔に穴が空いた。銃弾が高速で鼻に届くと、S&W弾は脳幹で破裂して頭部が粉々になった。彼は頭が無くなった後も、しばらく右腕を上げてポータブルカセットを担いだままの姿勢をしていた。ぼくは、そこにポータブルカセットを戻そうとしたが、彼は膝が落ちて前向きに倒れてしまった。仕方が無いので、ぼくはカーペンターズの音量を最大にして、ポータブルカセットを郵便ポストの上に置いた。

銃を持っているのは十人程度のようだったが、既に、250人中、25人は撃たれ、そのうち15人は頭を完全に貫かれているので、再起不能だが、何人かの手足を撃たれた者達は動き出すかもしれない。ケーキ屋に入ったグループは、ケーキ屋、焼き菓子屋、日本菓子屋、パン屋の流れで進む予定になっているが、ここにも武器を持って隠れていたのか、人間の声と激しい銃の音がした。日本菓子屋の窓が割れて、ボーダー柄のゾンビ達が、小さな大福や団子と一緒にゴロゴロと転げ落ちてきた。珠美のグループは洋服のモールへ攻撃をしに入ったが、店からは何も物音がしなかった。誰も隠れていなかったのかもしれないし、高校生でもある珠美達が、好きな服の着替えに夢中なのかもしれない。ぼくと10人程度のグループは、電気が消えていた食料品スーパー店に入った途端に、2,3人の待ち伏せに合い、最前列の3人がいきなり撃たれた。しかし銃は自動小銃のカラシニコフであり、しかも狙撃手が素人だったため、頭を撃ち抜かれた者は誰もいなかった。そのまま、狙撃手のもとに10人程度が向かってゆっくりと歩き寄ると、狙撃手は、撃っても倒れないぼくたちが恐くなり、銃を置いて逃げ出していった。ぼくは彼らの銃を取って奥に向かって歩くと突然勢いよく厨房の扉が開いた。中から光とともに惣菜を作っていたパートの女性達が、包丁を胸の前に構えてぼくらに突進してきた。腕や胸を刺されるくらいであれば、大丈夫なのだが、「首よ!あいつらの首を落とすの」と叫ぶ声がした。また「あんたたち、なんでそんなハイソックス*10履いてんのよ」と突っ込んでくれるおばさんもいた。彼女たちも体を噛まれて血を出しながらも、ぼくらの頭部を目がけて何度も包丁を振り回した。首や手足も血だらけになった女性がぼくのこめかみに深く包丁を刺すと、ぼくは血だらけの床の上に倒れた。親子ほど歳の離れた母達が、恐怖と正義のために、子供達であった者たちへ命がけで戦っている。ぼくらは、何のために戦っているのだっけ。そう。そうだ、ぼくらは地球のために戦っているのだ。「グオン」と音を立ててぼくの意識が後方へ吹き飛んだ。すると、他のゾンビマスターやゾンビたちの視点が、幾つも同時にぼくの脳の中へ入り込んできた。

今日の襲撃は、バス100台で20組に分かれて行われた。ぼくらだけでなく、殆どどの組も住民や制服警官の待ち伏せに遇い、苦戦をしていた。高層住宅が並ぶ地域では、住宅上階から、対戦車ミサイル砲を浴びて、バスに一台に命中し、車体が高く舞い上がって、後方のバスに激突した。命中したバスに乗っていた者の殆どはミサイルの弾頭成形炸薬弾によって、バス車両とともに体を溶かされると同時に穴を開けられた。上からバスが降ってきて潰されたバスの中には、マイケル・ジャクソンの音楽が流れていた。ぶつけられたバスの上部が半分ほどへこんで横倒しになった。しかし、そこで体を完全に潰されて者はたった4人だけだった。乗っていたゾンビマスーは、音量を大きくしてバスの扉を開けて叫んだ。「Beat it」。しかし、仲間達が半分ほど外に出たところで、音楽は「Thriller」に変わってしまった。ゾンビマスターは嫌な予感がしたが、全員がバスから出ると、マイケル・ジャクソン役の女子を先頭にして、直角二等辺三角形*11を作って踊り出してしまった。しかし、銃声は聞こえてこなかった。狙撃手も、カーテンの間から様子を伺っている人たちも、みな踊りに魅入っているのだ。「蜂柄ハイソックス*10かっけえ」と何人もの狙撃手は、ツイートをしていた。長い間奏が終わると、一発の銃弾が先頭から二番目の男子の頭を砕いた。狙撃手も踊りを見るのに飽きてきたのかもしれない。しかし、それでも音楽の間は、直角三角形を必死になって維持し、ダンスを止めるゾンビはいなかった。一人また一人と頭部を狙われて倒れていったが、5,6人が最後まで踊りきった。ゾンビマスターは泣きながら拍手をすると、ベランダで様子を見ていた親子の数組からも拍手が続いた。しかし音楽がやむと即座にゾンビマスターもゾンビも一斉射撃を受けて、その場に崩れ落ちた。ただ、マイケル・ジャクソン役の女子の脳だけはまだゾンビとして働いていた。

オフィスビル街へ向かったバスは、入り口付近に何重にも置かれたバリケードを前にしてもスピードを緩めずに高速でバリケードの向こう側に銃を構える警官へ向かおうとしたが、途中に仕掛けられた対戦車地雷で一台のバスは爆発しながら飛び上がった。バス扉付近の前部に座っていた女子は、バス扉ごと高く飛ばされ、近くのガラス張りのビルの窓を激しく割り、窓からその会議室を訪問することになった。そのビルの三階は、街の役所の要人、各オフィスの重役、警察らが集まる会議室になっていた。円卓テーブルにドア付近の鉄板が突き刺さると、そこへ体に幾つも穴の空いた女子が降ってきた。そして彼女はバスの扉を礼儀正しくノックし、猫扉*9のように慎重に扉を開けて、向こう側へ出た。彼女はまず、「失礼します」と言って頭を下げたつもりだったが、それを言葉として聞き取れた会議関係者はいなかった。また彼女の言った言葉を考える前に、半数が喉元を噛みきられ、残りの半数も、彼女に噛まれた者達によって、体を噛まれてゾンビへ変身させられた。三階での会議室での惨劇は地上の警察部隊からも窺い知ることができ、火炎放射器部隊が急いで駆けつけた。放射器部隊が当該の建物に侵入する時にはすでに、上階から多くのゾンビが彼らを目指して部隊を襲ってきたが、火炎放射の威力により、3階まで進むことができた。3階の会議室では、ゾンビマスターの指示を聞いてダンスの練習をしているゾンビが数体いたが、火炎放射によって全滅させられた。3階の会議室を制圧したことを地上へ知らせようと、火炎放射器部隊の全員は割れた窓ガラスに立って手を振った。

どこのゾンビ部隊も全滅に近い苦戦をしていたが、ある一組の5台のバスは、自動運転のプログラミングミスにより、いつまでも動物園の周りを周回していた。襲撃時間になって、ようやく道を間違えていることに気づいたゾンビマスターが、勘だけを頼りにたどり着いたのは、町外れにある、病院と学校のある地帯だった。そこでは、警戒する者は誰もいないため、普通に小学校では授業が行われ、普通に病院では老人達が待合室で孫とこの国の優れた社会保障制度について語り合っていた。併設された介護施設では、多くの重度の認知症の老人が介護士らと一緒に輪になって運動をしていた。どこにもゾンビの襲撃に備える武器も人もいなかった。ぼくは、ここの襲撃を見る必要があるだろうか。仲間のゾンビ達が人間を容易に襲う場面は、あまり見たいと思わなかった。小学校の教室では、一人の子供を噛みさえすれば、あとは教室の扉を閉めさえすれば、あっという間に先生も生徒もゾンビへ変わってしまっていた。たとえ逃げ出しても、ゾンビは簡単にゾンビ化されていない人間を見つけてしまう。「いい、わたしたちからゾンビのふりをするのよ」「了解。手を上げて、ふらふら歩けば、あいつら絶対仲間だと思って襲ってこないよな」と、ゾンビのふりをして、あるく小学五年生の仲良し二人は、あっけなく仲間に正体がばれ、手足に噛みつかれていた。ゾンビにとって、ゾンビの真似をされるのは、ゾンビの面子にかけて許せないのだ。そもそも、ゾンビが人を襲うというのは、寄生ウイルスの利己的増殖という生物学面からの説明よりも、ゾンビ側からの「情」が引き金になっているのではと思えてきた。ゾンビたちは言葉を話せなくなり、人間としての脳の機能も無くなったが、何かゾンビとしての「情」が生まれたのではないだろうか。たとえば、病院の手術室に入って、先に手術を施行している医師を噛んでゾンビにすると、医師は、看護師を襲うかもしれないし、患者を襲うかもしれない。ただそこの襲うという行為には、人間の憎しみという感情は微塵も無いのだ。「やあ、これでぼくらは仲間になれたよ」「ああ、ほんとうだありがとう」と、かつて人間であったゾンビが、新しい仲間を作りたいという、これはゾンビ側からの「情」なのではないだろうか。結局、この組が入った、学校と病院関係の施設は、正午までには完全にゾンビとなった。特に小学校では生徒達の仲間を噛む力が強すぎて、教室や廊下は血の海になっていた。彼らの子供がまた住宅地や店に入れば、この区画はすぐに人間はいなくなるに違いない。ゾンビマスターだけが、バスに乗り込んで施設へ帰宅した。

オフィス街では、バリケードの前にある地雷に4台のバスが吹き飛ばされ、あとの一台もバリケードに突っ込んだまま、前に進めなくなって周りから銃撃を受けていた。ぼくは、このバスに乗り込んでいるゾンビマスターへ考えた作戦を伝えた。すると、彼女はバスを思い切りバックさせて爆破していない地雷に回転しながら乗り上げた。バスは火炎放射器部隊が占領したビルの入り口目がけて飛び込み、階上から降りてきた火炎放射器部隊と地雷で内部のゾンビもエンジン部も燃えさかっているバスが衝突した。さらにこの数十機の火炎放射器自体が爆発をし、ビルの地下燃料施設にも引火して、ビル全体が大爆発を起こした。また乗り込んでいたゾンビ達の体内液体も爆発と同時に辺りに広がっていった。

住宅街では、ミサイル襲撃を受けて踊ってしまったゾンビ達は壊滅状態となっていた。頭を撃たれて倒れているゾンビのマイケル・ジャクソングループに住民達が遠巻きから次第に近づき、カメラで記念写真を撮っていた。次第にゾンビの血の海となっている中にまで入って、楽しげに記念写真を撮り始めた。屋上でゾンビ達を襲撃した警察官らは、ゾンビ壊滅と本部への報告も完了した。同時に清掃部隊にゾンビの収集を依頼し、屋上の狙撃体制から撤退を開始していた。一人の少年が、胴体から切断されたマイケル・ジャクソン役であった女子の頭部を持ち上げて、仲間にその姿を撮影してもらおうとした。その瞬間、ゾンビ脳としてまだ機能していたこの女子は、その頭部の口が少年の首を目がけて揺れ動き、少年の首筋をひと噛みした。そこからは、あっという間に円を描くようにして、ゾンビの輪が見物人に広がっていった。銃撃隊は、階下へ向かうエレベータの中で、今日の射撃の成果を誇らしげに語り合っていたが、エレベータが空くと同時に、大勢のゾンビがエレベータに突入にあった。

ぼく自身がいる商店街に散った部隊も、僅かに生き残った者がまたゾンビを増やしていき、ゾンビの勢力が拡大していた。ぼくの頭に刺さった包丁も隣の女子がとってくれたし、ぼくらを襲ったおばさん達も、今は皆ゾンビの仲間を増やしに商店街へ散っていた。ぼくは商店の中のゾンビの視点を拾い、珠美を探した。珠美は洋服店で、たくさんの服を選んで持ち去り、大勢の仲間を引き連れて、ゲームセンターで数人の人間との闘いを制してから、ダンスゲームでは鋭過ぎる踊りをし、格闘ゲームでは相手の胸に穴を開け、クレーンゲームではガラスを割って直接ペンギンとシロクマのヌイグルミを取り、プリクラでは服を何度も着替えて大勢で写真を撮り合った。またさらに珠美の後ろについて歩くゾンビの人数を増やすと、ゾンビ&西部劇専門シネコンに入った。ここでも、ちょっとした人間との戦いを制し、上映映画を見て回って*12、映画館を出たところでぼくと珠美は再会した。時間は15時になろうとしていた。

👊これ以上知らない振りはできない 誰かがどこかで変化を起こさなければ

午前10時にぼくの横にいたゾンビマスターの運転手はこう言った。「ぼくらがやるのは、環境に優しい殺戮ってやつだろ。行ってこい!」そうだ、いまでも完璧に思い出せる。彼は完璧な晴れやかな笑顔を作って言った。「そしてゾンビマスターだけ15時10分に迎えに来る。絶対遅れるな」と。そして時計の針は、もうすぐ「12」と「3」で直角二等辺三角形*11を示そうとしていた。珠美はぼくに会うと、指ハート*4を作った。そうすると、珠美のうしろについてきた、ゾンビ仲間約200名も指ハート*4を作って、ぼくへ彼らなりの精一杯の笑顔を送ってくれた。

「今野氏、次は写真館だよ」と、珠美は言った。ぼくと珠美は手を繋いで、ショッピングモールの写真館へ向かった。

「なんで、彼らはきみのあとをついてくるの?」

「今野氏、ほんと、ゾンビ・ガイドブック*2、読んでないよね。ゾンビにはね、ゾンビとゾンビマスターと準ゾンビマスターがいて、三種類のゾンビを縦列、それぞれの機能項目を横軸にして、できるできないの○×表が、3章の付録頁にA3折り込みで入っている*13から。読んでよね。」

「くわしいな」

「今野氏のお母さんの作業を手伝ったからね。」

「ぼくなんかより珠美が、ゾンビマスターになればよかった」

「ばっかじゃないの」と、珠美は言った。

ぼくたちは写真館に着いた。そこそこ大きな写真館には、店の主人が一人ですこし怯えながら、ぼくたちをおおきな白い壁の前で出迎えた。彼は、ぼくらの学校の行事である、入学式や運動会などに来て、記念写真を撮ってくれていた、写真館の主人でありこの街一番の写真家だった。そして彼は、カーペンターズの「青春の輝き」をかけながら、ぼくらが高校へ入学式からの写真をスライドで映し出した。緊張して学校に入る顔。入学式で寝ている顔。運動会で転んでまた起き出す顔。綱引きに負けて泣く顔。騎馬戦で真剣な顔。笑いながら弁当の食べあいをしている顔。バトンを落としてしまった顔。声をからして見方を応援している顔。雨が降って泥だらけで走る顔。一着の判定を巡って真剣に怒鳴り合う顔。そこにいるのは、全てぼくらだった。ほんの一日前のぼくらと、同じ顔がそこの壁に映っていた。壁のスクリーンへ近づいて、不思議がるゾンビたちもいた。しかし、他の大勢のゾンビによって、写真館の主人は体の何カ所も噛まれてしまった。「やっぱりだめかよ」と、この街一番の写真家は呟いたようにも聞こえた。写真館の主人をみんなが噛むのは、音楽「青春の輝き」のせいなのか、愛しくて愛しいあまりご主人を噛んでいるようにも見えた。運動会の写真が終わると、次にみんなが泣いている顔が写った。葬式の写真。焼香をあげる顔。教室で机に菊の花一輪。花瓶と写真。え、あれは誰?誰かが撮影した動画がスクリーンに映される。先生が説明している。車椅子の珠美が机の上の花瓶を投げ捨てる。写真を持ち上げて床に叩きつける。あの写真は誰?隣にいた準ゾンビマスター*13の珠美は、映写機台を蹴飛ばして、みんなに言った。「みんな、写真撮るよ」200人ほどのゾンビたちは、楽しげに一カ所に集まる。すでにゾンビとなっていた主人は、二眼レフカメラ機を用意して、撮影の準備をしている。ミツバチのハイソックス*10を履いた珠美はウェディングドレス風の上着をまとい、真ん中に立って叫ぶ。「今野氏、こっちこっち」と、呼ばれて珠美の隣にたって、ぼくたちは手を繋ぐ。珠美は隣の知らないゾンビから、白いカサブランカのブーケを受け取った。

写真館のご主人は、はっきりとした言葉にならなかったが、おそらくこう言った「3,2,1はい」

たまみとぼくは、はっきりと、写真家と他200名のゾンビたちは、だいたいこう言った。「qiézi」*5。

みんなと一緒に写真館を出ると、公園広場でバスが待っているのが見えた。バスがクラクションを鳴らした。時間は既に約束の15時10分になっていた。バスはクラクションを鳴らしながら、ぼくらの前に走ってきた。また店のどこからか銃声がして、バスの車体に当たった。

「ぼくは乗らないよ」ぼくはブーケを持って視点が定まらなくなってきた珠美を見ながら言った。

「どうして?」ハンドルを握る男子は焦っていた。

「ぼくは、こっち側で生きているんだ!」

銃声は、鳴り止まずにバスと、ゾンビ達の体と、雨で濡れる地面に衝突し、それぞれの音を奏でた。

「じゃあ、ぼくらは先に帰るよ」

バスは銃弾の雨を浴びながら、商店街を走りさった。角を曲がってバスが見えなくなると、急ブレーキの音がしてから小さな爆発音が聞こえた。ぼくらへ向かう銃音もふえ、仲間のゾンビ達は雨の中、ゾンビの血を流しながら倒れていく。逃げ惑うゾンビたちを、銃弾は確実に頭を狙って撃ち抜いていた。郵便ポストに置いたままのポータブルカセットからは、まだカーペンターズベストのテープが回っている。ビブラートが美しいカレン・カーペンターが「Top of the world」を丁寧に歌い始めた。

「みんな、散るんだ!」ぼくは叫ぶと、ゾンビたちはゆっくりと近くの店に向かって逃げ出した。一発の銃弾がぼくの右手を吹き飛ばした。痛みはしないが、数メートル飛ばされて地面に叩きつけられた。雨で濡れた地面の匂いに、自分の右腕を無くした肩から出る液体の奇妙な匂いがした。近くにいた珠美の左足が撃たれ、蜂柄のハイソックス*10ごと、消えてしまった。ぼくは起き上がり、珠美を抱えて、スーパーマーケットに入った。珠美の手にはブーケではなく、ぼくの飛ばされた右腕の残骸があった。ぼくは珠美を見つめた。珠美はぼくにぐちゃぐちゃになった、右腕を渡してくれた。そして指ハート*4をぼくに送った。スーパーマーケットの中に、4,5人の銃を持った制服警官が入ってきた。逃げるぼくらの後ろを追いかけ、ぼくらの周りの野菜売り場にあるカボチャにあたった。「やめろ、銃弾の無駄だ」一人の警官が仲間へウインクをしながら言った。「あいつら、逃げられやしない。あとは、ナイフで丁寧に首を落とせばいいだけだ」足を引きずる珠美を抱えたぼくは、すぐ警官たちに捕まってしまった。一人が嬉しそうにナイフをかざした。するとその途端、ぼくらの後ろの扉が開き、中からゾンビになった惣菜係のおばさんたちが、ある者は包丁である者はその口と歯で、警官達に襲いかかった。警官達が血を出して倒れると、血だらけになったおばさん達は、指ハート*4を作って、ぼくらに微笑んだ。

スーパーマーケットの生鮮食品売り場で、保冷バックをもらい、入れられる限りの肉を詰め込んで、ぼくと珠美はスーパーの裏に停めてあった、スズキの軽トラ「キャリイ」に乗り込んだ。スーパーの店員だったゾンビの皆さんへ手を振り、ぼくらは車を出した。車が公園広場に通りかかると、そこにはもう人の姿は見当たらなかった。雨の中、歌い続けるカーペンターズの曲に合わせて、ゾンビ達がふらふらとステップを踏むように歩いていた。海辺の暗い道をぼくらは走っていた。道路のそこかしこに止まった車は見かけるが、他に走っている車は一台も無かった。月が自分の周りの海だけを銀色にして波立たせていたが、月から離れた海は静かに黙っていた。

「ぼくの考えを言っていい?」車の中で、隣でふらふらと体を揺らす珠美にぼくは言った。「母さんと珠美のお父さんには、勿論自分たちの思想があったのかもしれないけど」

「ああ」珠美は言った。

「もしかしたら、ぼくは何かの事故で死んだのか?全く覚えていないんだ。それで、母さんは、こんなことを?」

「へへ」珠美は言って、また口を閉ざして、ふらふらしている顔を停めた。「今野氏。わたしは、もうだめだ。いろいろ申し訳ない」珠美は、ぼくのぐちゃぐちゃになった右腕を食べながら言った。「わたしの、さいごの言葉だ」珠美が頭の中で、必死に最後の言葉を練習していることはわかった。そして一気に早口でこう言った。

「|Chī pú tao bù tǔ pú tao pí bù chī pú tao dào tǔ pú tao pí。≪葡萄を食べるけど皮を吐かない。葡萄を食べていないけど皮を吐く≫」*1。そして、それ以降、もう珠美は意味のある言葉を言えなくなった。ぼくは左手だけで運転しながら、ハンドルからその左手を放して、珠美の頬を撫でた。雨に濡れた頬はすっかり冷たくなっていた。それから、そっと冷たい頬に唇をあてた。長い夜は、静かに終わりかけていた。

🤞僕らは仲間 僕らは地球の子供たち 明るい明日を作るのは僕らの仕事

一ヶ月後、ぼくは結局収容所に戻り、毎日踊るゾンビたちと一緒に暮らしていた。食料は街中の生鮮食品だけでは足りなくなるため、毎日天気がいい日は、海へ魚を釣りに行った。天気が悪ければ、エチオピアコーヒーを飲みながら図書室で古い紙の本を読んだり、四方の壁に埋め込まれたJBLのスピーカーで古い音楽を聞いたりして静かに過ごした。動物には、ゾンビ菌は感染しないことがわかり、ぼくは家の中で寝ていたタマミをこの収容所へ連れてきて、彼女とも一緒に暮らした。中央統治局からの知らせは、およそネットから知ることができた。人類とゾンビの戦いは一週間たつと世界中で決着がついていた。統治局の説明では、そもそもウイルスの感染は体液の摂取だけではなくなっていた。相当数のゾンビの体液が地上にばらまかられれば、人は空気感染することが判明したらしい。相当数とは、統治局が公表したデータによると、約3億人の我らゾンビの体液が地上へ流れたとのことだった。

またそれから二ヶ月後、母さんらしい声がネットのニュース放送で聞こえた。もしかしたら違う人の声かもしれないし、人間の声ではなかったかもしれなかったが、確実に緊張を帯びた声がこう伝えた。

「みなさん、どうもありがとう。そしてさようなら」

画面は、話し手の画像は出ず、大量の蜂と白兎女王蜂*7が飛び交う映像を写していた。窓が開くと蜂は外へ飛び出した。それから発電所、クラウドサーバ、海底ケーブル、世界各地の発電所やケーブルが破壊される映像が続いている中、銃声が4,5発聞こえた。母さんは誰かの脳味噌を撃ち抜き、その誰かの血と脳脊髄液を床にばらまいてから、自分の頭に向けて銃を撃ったのだとぼくは想像した。最後に画面に「さよなら。」と文字が表示されると、もう何も表示されなくなった。おそらく自分で命を絶ったのは、統治局という椅子に座っていた人間だけではなかったのだろう。マザーと呼ばれた機械たちも自分らの命を絶ったのだ。ネットは途絶えてしまい、施設の電源も巨大生物が息絶える時のように静かに消滅した。

ぼくは、ゾンビマスター女子の一人へ声をかけた。「おなかの赤ちゃんはどう?」

「だいじょうぶな気がするよ。生理がこないのは、妊娠したのか、体質だからかわからないけど。他の女子5人ともテストでは陽性だったし。今野氏の珠美も大丈夫?」

「たぶんね。ゾンビ・ガイドブックによると、彼女の寿命は10ヶ月らしいけど」

ぼくは少しだけため息をついてしまった。

「今野氏、胸をはりなさいよ」彼女は指ハート*4を作った。「そんな先のこと、誰にもわからないわ」

「ありがとう」ぼくは、珠美の手を取って一緒にグラウンドに出た。

夕方のグラウンドにも、カーペンターズの音楽が流れ、ゾンビ達は小刻みに不規則な動きをしながらも、相対的に揃った踊りをしていた。

珠美は、ドライフラワーと化したブーケを首からぶら下げていた。ぼくは左手で珠美の手を繋いで、朝礼台*8に腰掛けた。珠美はぼくにゲーセンで取った、血だらけのシロクマのヌイグルミをプレゼントしてくれた。珠美には、もう人間の意識は何も残っていなかった。ただ、ぼくが自分の部屋にヌイグルミを置くと、それを持ち出しては、ぼくにプレゼントをするのが、珠美の一日の主な活動だった。今日も月はゆっくりと山を登って森を銀色の円盤のように照らしていた。人類は、あの月の存在を目にして憧れや夢を抱いたのだ。山並みから右側に広がる海の向こう側を照らしていた人口の明りは、誕生日の蝋燭のように、ひとつひとつと消えていった。

「へへ」珠美が何か言って、ぼくの腕の無くなった右肩あたりを叩いた。珠美の顔を見ると、鼻と唇にしたピアスは落ちかけていた。ピアスに指をかけようとすると、ぼくの指が朝礼台に落ちた。珠美はそれを拾うと、口に入れて食べた。

ぼくは朝礼台の下に置かれたカセットテープレコーダーから流れる、カーペンターズと一緒に歌った。

「Every Sha-la-la-la」と、珠美もあとについて歌った。「しい・あ・ら・あ・ら・ああ」

「Every Wo-wo-wo」と、珠美もあとについて歌った。「う・お・お・お・お」

【全注釈】

1.この国では、「葡萄を食べないけど皮を吐く」とよく言う。こういう風に練習をする

https://www.youtube.com/watch?v=211vCE7rh38

2.ゾンビ法案のもと、ゾンビマスターへ配布された「ゾンビ・ガイドブック」の目次

1)ゾンビの歴史

2)生物の王・シロウサギバチ

3)ゾンビマスターの役割

4)ゾンビの感染方法

5)美味しく食べる料理方法

6)ゾンビらしい生き方とは

7)ゾンビの育て方

8)これで終わりでは無い。

3.冬にシロクママスクは普通のこと

4.この国では指ハートはこうする

5.この国では写真を撮られるとき、みな茄子qiéziと言う

6.この国の子供に行われた第一回統治局管理テスト

スタンフォード大学で行われた「マシュマロ実験」を模倣した「月餅テスト」がこの国の5歳児全員に行われた。子供たちの前には月餅が一個だけおいてある。実験者は「私はちょっと用がある。それを君たちにあげるけど、私が戻ってくるまで15分の間食べるのを我慢できたら、月餅をもうひとつあげる。私がいない間にそれを食べたら、ふたつ目はなしだよ」と言って部屋を出ていく。という自制心を図る実験だった。15分待たずにすぐ食べる者が一番多く、15分我慢できる子供もいたが、5歳のぼくは我慢に我慢をしていたのだが、14分50秒に口の中に入れてしまい、実験者が戻ってくると口から吐き出して、「食べていませんからあ」と泣きながら言って、どうしてもふたつ目を貰おうと床を転げ廻るのを止めなかったらしい。

7.白兎バチ

古代から、多くの蜂が、自らの種のために、蟻、ゴキブリ、蜘蛛などをゾンビ化させていることは知られていた。この蜂の持つ寄生体は、他の多くの生物を巻き込んで生物界を巡回していることが証明され、(シロウサギバチの例:牛の体内で育つウイルス→糞→カタツムリ→花→蜂→蟻を草の上に動かす→牛へと循環。)カマキリを自殺させる寄生虫、カエルの足を消失させる、蟹の雄雌を逆にするなどの寄生虫も全て哺乳類の循環に入っていた。特に白兎ハチの女王蜂は他の生物に挿入された際に免疫細胞を瞬時に破壊する強いウイルス寄体を精製する。さらにこの白兎ハチの女王蜂の活動が太陽や天体の活動と掃除されていることは、古代アンデス文明から記録として残り、ナスカ文明、ティアワナコ文明、インカ文明の各時代にも巨大絵などに記録されている。

8.この国の朝礼台

世界で初めて朝礼台を作ったのは、紀元前517年、孔子が36歳のときに第23代君主昭公による先代君主襄公を祭る場で約100名の聴衆の前で演説をする際に使ったと言われている。このときの言葉は論語として今でも残っている、「朝闻道夕死可矣」「もし朝真理を理解できたら、その夜に死んでも構わない」という言葉だった。しかし、孔子でなくとも、本当にそれを実行できた者はいなかった。ただ、ここにぼくが記録した「ゾンビには普通なこと」の中には、それを実践した者がいたかもしれない。なお現在でも、「朝礼台」を使って朝礼という儀式を行うのは、世界で日本国だけである。

9.猫扉

ニュートンの伝記を著したP.M.ラッタンシによると、ニュートン力学の集大成「プリンキピア」を執筆中のニュートンは、殆ど食事を取らず服も着ず靴も履かず、部屋に運ばれたまま手を付けられなかった食事は、飼っていた2匹の猫に与えられていたという。猫にご飯をあげる習慣がなかった18世紀のイギリスで、猫にご飯をあげることは奇行として人の目に映った。食事を取らないニュートンはやせ細り、ご飯を貰う猫だけが太っていたといいま。そんな猫好きのニュートンは、猫のために切り取ったドアに板を磁石でとめ、板がスイングする構造を作成した。これこそ多くの普通の人々にとっては、ニュートン力学よりも重要な猫扉の発明として称えられている。ちなみに2匹の猫のうち、大きい猫には大きめのドアを、小さい猫には小さめのドアを作ったが、結局はどちらの猫も大きい方のドアから出入りして、ニュートンとシュレディンガーを不思議がらせた。

10.黒と黄色のハイソックス

珠美が手書きのラフデザインをしたところで限界を感じ、隣に住むネパール人のスマスマに細部の仕様設計から発注、納入まで丸投げで頼み、ネパールで「Made in China」**Aのタグを付けて大量生産したのがこのボーダー柄ハイソックスだ。

**A 「Made in China」のタグは世界で高品質の証明であるが、「Made in China」のタグの部分だけは6割が日本国で作成されている。

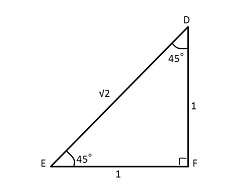

11.直角二等辺三角形と三角関係

直角三角形の角度と辺の長さの関係を発見したのは、「ピタゴラスが直角二等辺三角形のタイルが敷き詰められた床を見ていて、この定理を思いついた」という逸話があるが、これも後の弟子達の作り話というのが今は定説である。ピタゴラスが組織したピタゴラス教団とは、カルト教団風であり、教団内での死刑や教団による要人暗殺も記録に残っている。この教団はやがて地域の有力者の保護を得て大きな力を持つようになり、数百人の信者を集め、ピタゴラスも弟子だったテアノという女性と結婚し、大いに繁栄した。ところがピタゴラスの恋人であり実質的なピタゴラス数を作成した女は教団を追放された。このときの男女三人の関係を世界ではじめて『三角関係』と言う言葉が使われた。また女がかつて教団への加入を希望するも、不当にテストで落とされてた挙句、数学の論争から暗殺された。彼女が死者から蘇ると、その遺恨からイタリアサモス島市民を扇動して**B革命を起こした。ピタゴラス教団は暴徒と化したゾンビ市民に焼き打ちされて壊滅し、ピタゴラスも彼女に噛まれてゾンビにされたあと、首を鉄鎚で潰されたという。

**B彼女が一人の酒場の男の首を噛むと、翌日には一万と百人の島民がゾンビになっていた。

12.このときに上映されていた映画

ゾンビ映画は、ジョージ・ロメロの「ナイト・オブ・ザ・リビング・デッド/ゾンビの誕生」とサム・ペック主演の「ショーン・オブ・ザ・デッド」。ジョージ・ロメロは、ゾンビ映画という形を借りて、社会問題を語ろうとした映画。と思っていたけど、実はやはり社会性を感じさせる語り口でゾンビを撮りたかったのか?「ショーン・オブ・ザ・デッド」は、安定のサム・ペック芝居劇を堪能できて、ゾンビと暮らすのだって悪くないと思えてくる。

西部劇映画は、「ロイ・ビーン」と「続・荒野の用心棒」。ロイ・ビーンは、ポール・ニューマンにとっても、ジョン・ヒューストンにとっても、ベスト3には入る。でも全西部劇という範疇ならこの「ロイ・ビーン」は世界最高。だって、保安官の相棒が熊なんだよ。「続・荒野の用心棒」は、ぼくが子供の時にテレビで見て、なんておもしろいんだ!と驚喜して続けて「荒野の用心棒」を見たら、西部劇だというだけで、全然関係ないことに驚いた。日本の配給会社すげえ。見た人は知っている、ちょっとしたカルト映画。なお、後に配給された『荒野の用心棒』の正式な続編は『夕陽のガンマン』と逆にタイトルを変えられてしまった。恐るべきは日本の配給会社。

13.ゾンビ、ゾンビマスターと準ゾンビマスターの適応表(A3三つ折り頁参照)

14.おしまい

文字数:28298