梗 概

月の人狼、なに見て吠える?

機械長のナカハタの呼びかけで、ぼくは目を覚ました。

古ぼけたラボを見てもっと良いところで生まれたかったと思ったけど、残念ながらぼくには選ぶ権利なんてない。

ぼくが生まれたのは、月の地下にある新ユーバリ居住区。

かつてイルメナイトの採掘で栄えたこの街も、いまや老人ばかりの限界集落となった。生活必需品を自給自足するのもやっとの、まるで昭和のさびれた炭鉱都市。

ぼくはそんな街の警備員<アンドロイド>。何から人びとを護るのかといえば、人狼から。空すら見えないこの街にも、ちゃんと月に狂う者があらわれる。

地球でも、月の力が強くなるフルムーンの日は犯罪発生率が高くなるなんて聞く。月そのものであるこの街はもっとで、こちらから見ると地球が真っ暗になるその夜には、狂気にかられるものがでてしまう。

だからここでは、月狂条例を作るなんてぼんやりした方法じゃなく、もっと実効性のある対処法が取られていた。狼とならないよう睡眠薬を飲んで、自分の部屋に篭もらなければならないという方法。

この街の警備員は二人体制。ぼくと先輩のリーナ。眠りこける人間たちのかわりに、狼が現れないか見張るのがぼくらの役割だった。

ぼくらは真面目に警備をしていたつもりだったけど、あるフルムーンの晩に事件は起こってしまった。

機械長のナカハタが、自室で引き裂かれたように殺されていた。人びとの移動を記録するビーコン室も破壊されている。

リーナとぼくは人狼探しを開始する。リーナは、派手な殺害方法に似つかわず、犯行経路を追えないよう工作されたことに違和感を持つ。これは人狼の犯行に見せかけた、ただの殺人事件ではないか。

新ユーバリ居住区には、老人たちの技術では手が出せないような深層に還元鉄の濃集があることがわかり、地球の企業から買収の話がきていた。

こんな場所など売っぱらって地球に戻ろうというのが、区長のリョーマと機械長のナカハタの意見。生まれ育った地を捨てられないというのが、副区長のサユリと保安長のミウラ。当然、ふたつの幹部グループは反目しあっていた。

リーナは、次の標的となるのは買収賛成派の区長リョーマじゃないかと推理する。

でも、ぼくたちは悲しいことに忠実なる機械<アンドロイド>。保安長ミウラはぼくらを管理する人物なのだから、予防線をはることもできない。

やっぱり次のフルムーンの晩、区長のリョーマは死体となった。犯行を防げなかったのは残念だけど、これで買収賛成派はいなくなった。とうぶん人狼は現れないだろう。

けれど、安心しきっているぼくに向かって副区長のサユリは半狂乱になって叫ぶ。

「おまえたちが、リョーマを殺したんだろう!」

いやいや、犯人はあんたら買収反対派でしょ。なぜ、機械のぼくらが人ごろしなんてしなくてはならないの。

だが、リーナは浮かない顔をしていた。

次のフルムーンの晩。

「念のため、ふた手に別れてサユリとミウラの警備にあたりましょう」リーナは言う。

でもぼくは、少し時間をおいてリーナが護るサユリの家へと向かう。そこにあったのは返り血を浴びたリーナの姿。

「なぜ、ここに来てしまったの?」

ぼくは推理なんてできない。ただ、情報を集めて合理的な行動を取るだけ。

「だって、リーナが人狼なんでしょ」

さびれきったこの街には、もうアンドロイドを作る技術なんて残っていなかった。出来るのは、人間にロボトミー手術とちょっとした強化を加え、警備員<サイボーグ>を作ることだけ。

この街で生まれた最後のこどもであったぼくは、人狼の因子を持っているという言いがかりをつけられ、警備員<サイボーグ>に仕立て上げられた。よぼよぼの老人を警備員にしても仕方ないからね。

そしてリーナは、それより前におんなじ目にあったぼくのお姉さん。ぼくが改造されるのを見たリーナは、失われていた記憶を取り戻してしまったのだ。機械長のナカハタは歳だったから、上手く施術できなかったのだろう。

「きみを操り人形にした幹部たちを、わたしは許せなかった」リーナは言う。

「ありがとう」でも、ぼくはこう言わなくてはならない。

「じゃあ、姉さんを破壊するよ」と腰のジャックナイフを抜く。

なぜならぼくは警備員だから。

月に狂う姉さんは、人狼だから。

文字数:1734

内容に関するアピール

◯梗概は文字数オーバーしておりますので(すみません)、アピールは端的に。

◯月面都市、月資源、人狼、月狂条例、ルナティック。月、全部入り小説です。

◯前半は人狼探しのフーダニット、後半は犯行動機をめぐるホワイダニット。二つの謎により、最後まで読者の興味をひきつけます。

◯全編をつらぬく一人語りには、闇夜のなかでぽつりと浮かぶ月のごとく、人のなかでひとり機械となった主人公の孤独を隠し味として効かせ、読後にわずかな渋味を残します。

文字数:212

月の人狼、なに見て吠える?

どこかでぼくを呼ぶ声がする。

ぼく?

はじめて気がつく。ぼくが自身を、男性として認識しているということに。

その呼び声に、耳をそばだててみようとする。またひとつ発見があって、ぼくには耳がある。散りぢりになっていた意識が集まってきて、ぼくという輪郭が少しずつ固まっていく。声に備わっていた意味が、次第に理解できるようになってくる。

「起きるんだ」

よく聞いてみると、それはガラガラのしわがれ声。なんだか、目を覚ます気が失せそうになる。もっとロマンティックな声だったら良かったのに。でもいつまでもこうしてはいられないので、ぼくはがんばって瞼をおしあげる。

「やっと目を覚ましたか」

視界に入ってきたのは、微笑んだつもりなんだろうけどいびつに歪んだ口元。そこから見える歯は、半分くらい抜け落ちてしまっている。渓谷のような深いシワが顔中に刻まれ、頭はつるりと禿げあがっている。つまり、ぼくのことをのぞき込んでいたのは、かなり年老いた男性。

「どうやら、うまくいったみたいだな」

なぜ彼はぼくのことを目覚めさせようとしていたのだろうか。状況を確認するために、上半身を起こして周囲を眺めまわしてみる。

ベッドサイドモニタは、ところどころドットが欠けた年季のはいったもの。天井から設置された10本のインストゥルメントアームは、うち2本は動力が通っていないらしくだらりと垂れ下がっている。老人のかたわらにあるマスターコントローラは、ハンドスティックと操作パネルがあるだけで、BCI<ブレインコンピュータインターフェース>の補助機能すらない旧式なもの。

古ぼけたラボの様子に、ぼくは少しだけがっかりする。

「わしの名前はバンドー。この都市の機械長という役職に就いている。お前の生みの親ということになるわけだな」落ち込むぼくの気も知らないで、その老人はとても満足気に言う。

老いぼれの博士の手により、旧式のシステムを使って作られたぼくは、おそらくそれほど上等なものなんかでは無いのだろう。でも、与えられた役割を果たすためには、それくらいでちょうど良いのかも知れない。

老人から教わらなくても、自分がなにをすべきかはわかっている。

ぼくは、新ユーバリ採掘区の警備員<アンドロイド>。この、月の地下にあるさびれた街を護るために生まれた存在だ。

●◯

記憶。

それは頭のなかに入っている情報ということになる。その情報が、どのようにして頭に収まったかというのは、ぼくにとってはそれほど重要なことじゃない。

眼とか鼻とかの情報インターフェースから入力されたものなのか、それとも元からインストールされていたものなのか。どっちにせよ情報としては等価なわけだから、いちど頭のなかに入ってしまえば、それらを見分けようとすることは意味のあることだとも思えない。

何を言いたいかというと、新ユーバリ採掘区についての基礎情報なんかは、最初からぼくの頭に入っているに決まっているわけで。それを、わざわざ観光案内みたいなことをして教えなおそうなんていうのは無駄な行為でしかないってこと。

「いいか。警邏ってのは、おれたち保安部の人間にとっては、クソをするくらい当たり前なことなんだよ。そうなるまでには、この街が自分の身体の一部だって思えるくらいによ、何千回でも何万回でも歩きまわらなくてはならねえわけよ」

ぼくに向かってそう無駄に大声で言うのは、保安長のナカハタだった。

歳のわりにがっしりとした体格のナカハタの後ろを三歩はなれ、ぼくはこの街のメインストリートである「キネマ通り」を歩いていた。もう、なんどここを往復したことかわからない。

月の地下にあるというのは、何かの間違いなんじゃないか。自分の頭にある情報を疑いたくなるくらい、この通りは見事に寂れていた。

色あせた手書きの看板を軒先に晒している荒物屋。床屋の前に出された、くるくるとまわる赤青白三色のポールサイン。居酒屋のネオンは、今にも消えそうにジリジリと音をたてながら点滅している。昭和末期の日本にあった場末の商店街を再現した、人びとの郷愁をあおるためのいっぷう変わったアミューズメント施設。なんて言われた方が、むしろ現実感があるくらい。

もちろん、この新ユーバリ採掘区いちの目抜き通りは、ただ寂れているだけなんだろうけど。

「いくら機械のお前だってよ、いちおうこの街の人びとを護る立場なんだからな。街の隅からすみまで知らねえことは無えって断言できるくらい、とにかく歩きまわって覚えなくてはなんねぇぞ」

ナカハタは、壊れたテープレコーダーみたいに同じことばかり繰り返す。

きっと、ぼくに指導したかったというよりも、自分の職務に対する熱い思いとやらを、街ゆく老人たちに聞かせたかったのだろう。いくら歳をとっても、どんなに小さなコミュニティであろうが、自分のプレゼンスを高めたいっていう欲望は、決して消えることがない。

そんなものに付き合わされるぼくの方としては、たまったものじゃない。機械だってうんざりくらいする。

目覚めてから数日のあいだ、ぼくは区役所内にあるバンドーのラボで、いろんな講義を受けさせられることになった。自分に課せられた役割についてだとか、この街についての情報だとか、ぼくが暮らす部屋の使い方にいたるまで。最初から頭にインストールしておいてくれたら、退屈な話を聞かずに済んだのに。

特にバンドーが力を入れて説明したのは、ぼくというアンドロイドをいかにして作ったかということだ。自分の成果について語りたいというのは、歳をとった人間に共通のものなのだろう。ぼくは生体部品を使って組み上げられたアンドロイドで、身体能力はいくぶん強化されているけれど、基本的な生体は人間とそう変わらないらしい。そのように作られているメリットとして、ぼくの維持のためには大げさな設備は必要なく、コストもそれほどかからない。その一方で、ぼくはそれほど万能というわけでもなく、人間と同じように食事をする必要はあるし、トイレにも行きたくなれば、夜はしっかり眠たくなる。

そういった講義を数日かけてひと通り受けたのち、ぼくは保安長のナカハタに引き合わされた。

保安長という役職は、この街の安全を護るうえでの責任者ということで、いちおうかたちとしてはぼくの上司ということになる。何か問題を起こしたら、心臓近くに埋め込まれたマイクロボムを起動させる権限を持つ相手を、ただの上司と呼ぶことが適切であるかは別として。

もっとも、このさびれた街ではナカハタの出番はほとんど無かった。老人ばかりが暮らす活力を失ったこの街で起こるトラブルなんて、たかが知れたものだったから。朝の挨拶を無視されたかどで、おじいさん同士が小競り合いを起こしたり。茶話会コミュニティから爪弾きにされたおばあさんが、仕返しでお茶のなかに入歯洗浄剤を入れてみたり。ナカハタをはじめとした保安部の人間がやることは、けんかの仲裁に毛がはえたようなものだった。

そんなわけで、時間を持て余していたナカハタは、ぼくを引き連れて街のなかをぐるぐる警邏してまわってばかりいるわけだ。もちろんさっきも言ったように、ぼくは彼に教わるまでもなく、この街についての基本的な情報くらいはしっかり頭に入っている。

つまりは、このように。

新ユーバリ採掘区とは月の地下にある鉱山都市だ。

かつては、イルメナイトの採掘により栄えていた時期もあったらしい。今となっては、月都市はいずれも下降線をたどっているけれど、この街の寂れっぷりは月全体でもいちにを争うほどだ。

そもそも、月開発が急速に進められたことに必然性なんて無かった。観光地化したとか結婚式場が作られたとか、そんな夢のある理由で開発されたのだったら、まだ良かったのだけれど。実際のところは、ただの投機的開発地として白羽の矢が立っただけのことだった。地球での開発に行き詰まりを感じていた建築コンサルが、次なる投機の対象として選んだ場所が、たまたま月だったというわけだ。

「人類は、宇宙を目指すために生まれた」

そんな浮ついたコピーに踊らされ、いささかロマン主義に浸りすぎた富豪たちが、月開発にジャブジャブと金をつぎ込んだ。地球と月との間を、幾度となく輸送往還機が飛び交い、たくさんの地下都市が並行して開発されていった。

そのひとつが、イルメナイトの濃集がある土地を基点として作られた、新ユーバリ採掘区だった。日本の旧炭鉱都市からの移住者が多かったため、この名前が付けられたのだという。縁起を担ごうとするのなら、別の名前のほうが良かったのかもしれないけれど。

イルメナイトはチタン建材の材料となるため、月の都市開発には欠かすことができない鉱物資源だった。強気な価格設定にしても、地球から建材を運んでくるよりはずっと安くついたから、いくらでも買い手がついた。新ユーバリ採掘区は、月のなかでも豊かな街として知られるようになり、地球からの移住者が後をたたず最盛期には4000人ほどの人口を誇るようになったという。

けれど、栄光はそれほど長く続かなかった。

月の開発バブルの波にのって成長したこの街は、うたかたの泡がはじけると共に急坂を転げ落ちることになってしまったのだ。

おそらく、最初から無理があったのだろう。もとより、資金調達が目的の開発計画だったのだから。そこに需要はなく、あるていど開発が進みインフラが整っていくと、なぜこの場所に都市が必要だったのかという、根本的な疑問が出資者たちのなかに広がっていった。

そもそも、宇宙を目指したところで人類にどんなメリットがあるのか。

疑念が生まれると、そこからは早かった。月開発を投機の対象としか見ていなかった出資者たちは、自らが所有していた月の土地や採掘権などを、次々と損切りしていった。開発はいっきに冷え込み、新ユーバリ採掘区がいくらイルメナイトを掘り起こしても、在庫だけを抱えるだけになった。

資金が流れ込まなくなった月面都市は、またたくまに寂れていった。新しい住民の流入は止まり、富豪たちはこの地に見切りをつけ、未来ある若者たちも金をかき集めて地球へと帰っていった。取り残されたのは、さして裕福でもない老人たち。人口も最盛期の3分の1を切ってしまった。

ただ、ふところ事情が寂しくなったといえ、貧しいなら貧しいなりに生活をしていくことくらいは可能だった。イルメナイトの産出量は最盛期の20分の1以下になったけれど、それでもなんとか住民たちが行きていけるだけの経済規模は維持することができた。

これが、新ユーバリ採掘区の歴史。

ぱっと咲いて華々しく散ったわけでもなく、ずるずると緩慢な衰退を続ける、ぼくが生まれた街のぱっとしない歩みだ。

◯●

警邏という名前がついた退屈な観光案内が10日ほど続いたあとで、保安長ナカハタはやっとこう言った。

「まあ、警邏はこのへんでいいだろう。この街について、だいたい頭に入ったことだろうしな」

それからナカハタはにやりと笑って、「そろそろ、お前にも仕事をしてもらわんと。明後日にはフルムーンの晩がやってくる。それが、お前にとっての本番ってやつよ」

ナカハタがぼくを伴って向かったのは、新ユーバリ採掘区の中心にある、区役所だった。月の白砂を焼灼した高密度レンガを積み上げて作られた、直方体の建築物だ。ナカハタは中央階段をのそのそと上り最高層に位置する--と言ってもたかだか3階建てなんだけど、区長室の前へとぼくを連れてきた。

ナカハタがノックしたそのドアは、濃茶色の木目が細かいマホガニーで出来ている。わざわざ地球から運んできたもののようで、この街が豊かだったころの名残を感じさせられる。

ドアを開くと、そこには二人の老人が並んで立っていた。

ナカハタは、その老人たちに向かって格式張ったおじぎをすると、

「これが新しい警備員です」と短く告げた。

これ、という指示代名詞は、おそらくぼくのことを示しているのだろう。

「そうか、よろしく頼むよ」

向かって右側の老人は笑顔を見せ、シワだらけの顔をさらにくしゃくしゃにした。

「区長のリョーマ様だ」ナカハタは小声で言うと、ぼくの頭をつかんで無理やり礼をさせた。

リョーマというその老人は、口元から顎にかけて白いヒゲを生やしていた。ヒゲだけなら貫禄でも出るのだろうが、耳からも2cmくらいはある毛が飛び出している。誰か、指摘してあげる人はいないんだろうか。

「ご苦労。私は副区長のサユリだ。これから頼むぞ」

言葉を区切るようにキビキビと言ったのは、左側にいた女性だ。この街ではかなり若い方で、まだ60歳にも達していないかもしれない。ぼくに比べれば、ずいぶん歳をくっているのは間違いないけれど。

この二人に、保安長ナカハタと機械長バンドーを加えた4人が、この街における幹部ということだった。もう20年近く、この4人で新ユーバリ採掘区を舵取りしているらしい。つまり、街を衰退させた張本人たちともいえるわけだけど。

「きちんと準備はできているんだろうな」

副区長のサユリはぼくにはもう目もくれず、ナカハタに向かって詰問するように言った。

「はい、それはもう。2週間ほど前から、街の警邏に同行させています。当日の巡回経路については繰り返し教え込んでますので、完璧に頭に入っているかと」

「有事の際にも、きちんと対応できるのだろうな」とサユリ。

一瞬、ナカハタは言葉をつまらせるようにして、

「はい、おそらく」と返した。

サユリは、これみよがしにふうと鼻から息を吐いて、「しっかりしてくれ。フルムーンの晩は、もう2日後に迫ってるんだぞ。もう8年も出現していないからといって、次もそうだとは限らない。気を緩めるなよ」

「すみません」

ナカハタは消え入りそうな声で謝った。怒られる老人を見ると、こちらが居たたまれないような気持ちになる。

「まあ、実際のところそいつがまともに稼働しなくても心配はないけどな。新しい警備員は、言ってしまえば保険だ」

それから、サユリは部屋の奥へと声をかけて、「リーナ、これからはお前が新しい警備員の指導に当たれ。有事にも対応できるよう、近接格闘のイロハ程度は覚えてもらわないとな」

そこに居たのは、置物のように身じろぎひとつせず立つ少女。

かわいそうに。

ぼくが、リーナと呼ばれた先輩警備員を見たとき浮かんだのは、そんな言葉だった。

真っすぐ額に落ちかかる黒髪の間からのぞく、ぱっちりとした大きな瞳。月の砂のように白い肌と、壊れそうなほど華奢な手足。少しだけふくらんだ胸。アンドロイドだから当たり前なのかもしれないけど、見事の調和のとれた外見だった。

そんな彼女の美しさは、老人だらけのこの街ではただの違和感でしかなく、ひどく浮いてしまっている。リーナは美しいがゆえに、とても孤独に見えた。

かわいそうに。

そんな、ぼくが持ってしまった少し失礼な印象が伝わってしまったのか、リーナは鋭い目つきでこちらを見つめ返してきた。どうしたのか、ぼくにじっと視線を合わせて逸らそうとしない。

つかの間の沈黙をやぶるように、

「満月はもうすぐやってくる。ふたりとも、よろしく頼むよ」

区長のリョーマは、自分のヒゲを撫でまわしながら言った。風もないのに、耳からのびた毛がそよそよと揺れた。

●◯

フルムーンの日、地球から見れば月が真円に輝いているのだろうけど、反対に月からは地球が闇に包まれて見えなくなってしまう。もっとも、地下都市の新ユーバリ採掘区では見上げても低い天井があるだけなのだけれど。

地下都市の新ユーバリ採掘区には空がないから、人工的な照明の調整で時の移り変わりを表現する。もうすっかり街の照明は落とされ、通りに人影は見当たらない。壁面に貼り付いたホタルのような、小さな非常灯の淡い光だけが辺りを照らしていた。

日本標準時でちょうど午前0時から、ぼくらは巡回を開始する。

やっと、警備員本来の仕事につくときが来たわけだ。

「今日は一緒に行くけど、次回からはふた手に分かれて巡回するから。きちんと覚えといてね」

そう言うのは先輩のリーナ。

警備員であるぼくたちが、人びとをどんな脅威から護ろうとするのかといえば--人狼から。空すら見えないこの街にも、ちゃんと月に狂うものが現れる。

古来から満月というのは、人を狂気に駆り立てるものらしい。

それは地球でも月でも同じこと。

単なる与太話ではなくて、フルムーンの日に犯罪発生率が高くなるということは、統計からしっかり数字として表れている。

なぜ満月の晩に犯罪が多く発生するのか、その理由はわかっていない。単純に、満月の日はお祭りなどのイベントごとが多いから、比例して犯罪が多くなるのだという話もある。太陽と月が直線的に並び引力が大きくなることが、脳内のドーパミンの分泌量に影響を与えるという説もある。

ただ、はっきりとした理由はわからなくとも、月の存在そのものが人の狂気に関係していることは間違いなかった。それは、人が月に棲むようになって明らかになったこと。

なぜなら、フルムーンの晩に犯罪発生率が高くなるということは、地球よりもこの月においてずっと顕著だったからだ。

満月は、地球においても人を狂気に駆り立てる。いわんや、月そのものである新ユーバリ採掘区においては。

月に都市が作られるようになって発生した大きな問題のひとつが、フルムーンの晩に狂化して暴れまわる者--つまり「人狼」が出てしまうということだった。人狼となって理性のタガが外れてしまった者は、高圧レンガを歯で砕いてしまうくらい凶暴になり、抑えがきかなかった。

突然隣人が凶暴化してしまう恐怖に、月の住民は怯えて暮らさなくてはならなかった。

でも警備を強化しようにも、誰が人狼となるかわからないから手のうちようがない。防護服をまとい電磁警棒を持った保安官が、いきなり人狼になって暴れまわることなんかもあったらしい。

そこで、困った人間たちが用意したのが、ぼくたち警備員だった。

人間が警備できないなら、専用の機械を配備すれば良い。フルムーンを迎える晩は、人間たちはみな強い睡眠薬を飲み、自らの居室で眠りにつかなくてはならない。そして、眠りこける人間たちのかわりに人狼が現れないか見張るのが、ぼくたちの役割だった。

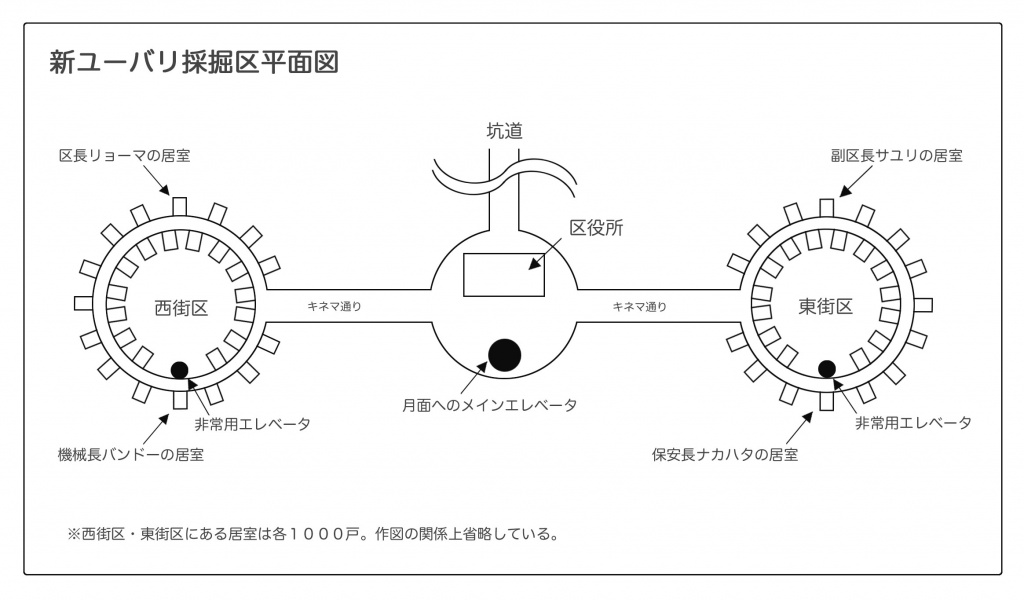

ぼくとリーナは出発前に、念のため区役所前に掲示されている新ユーバリ採掘区の平面図を確認する。

新ユーバリ採掘区は、左右対称のシンプルなかたちをしている。大まかにいうと、中心に中央広場という空間があり、東と西にそれぞれ住民が生活する居室が集まった、東街区と西街区が置かれている。中央広場とそれぞれの街区を繋いでいるのは、メインストリートのキネマ通りだった。

閉鎖生態系生命維持モジュールなどの設備は下階層に埋設されているから、巡回する必要があるのは人が生活する空間だけだった。人がいなければ、人狼もいないのだから。

この街の中心には、中央広場と呼ばれるドーム型の空間があって、そのまん中に区役所が建てられてあった。新ユーバリ採掘区はどこも天井が低いのだけれど、そればかりだと人間は息がつまってストレスに感じるらしく、中央広場だけは空間が広く取られていた。区役所には、街の管理機能が集約されている。リョーマがいる区長室はもちろん、バンドーのラボもこのなかにある。ぼくとリーナが生活しているのも、区役所内にある警備員控室という狭い部屋だった。

区役所の南側には、月面へと通じるメインエレベータがある。物資の輸送などは主にこのエレベータが使用されている。東街区と西街区にもそれぞれ非常用エレベータがあるのだけれど、あまり使われていないらしい。中央広場の北端には、イルメナイトの採掘坑道へと通じるトンネルがあるのだけれど、その奥まで巡回する必要はないといわれている。

区役所前を出発すると、ぼくたちは薄暗いキネマ通りを東へと進む。

キネマ通りの両脇には色々な商店が並んでいるのだけど、夜はいちようにシャッターが落とされて見分けがつかない。街の床、壁面、天井に使われているのは、月の白砂を焼灼して作られた高圧レンガ。表面が白くツルツルしているから、非常灯のあかりを照らし返して、街全体が内側から淡く発光しているようにも見えた。

「しずかだね」とぼくは言う。

リーナは言葉を返さず、辺りに視線を配りながら足を止めない。

カツカツというぼくらの足音だけが、やけに大きな音で響いた。

キネマ通りを東にまっすぐ進むと、東街区へと突き当たる。東・西街区はそれぞれ大きな円形の通路になっていて、通路の左右に住民の居室へと続くドアが並んでいる。各居室は街全体が空気漏洩した際、非常用気密室になるようにも出来ているから、内側から物音がこぼれてくることはない。そのかわり、内側からロックをかけると在室ランプが点灯するようになっている。

ぼくらは、一つずつランプが灯っているか確認しながら、巡回を続ける。過疎化が進んでいるこの街では、もう半分以上の居室が空いてしまっているから、どこに人が住んでいるのかを判別しなくてはならない。東・西街区にはそれぞれ1000もの居室があって、いくら警備員でも全ての場所を覚えるのは大変だから、図と照らし合わせながら丁寧に確認していく。

東街区に住んでいる幹部は、副区長サユリと保安長ナカハタ。サユリの居室は街区の北端にあって、ナカハタは南端の部屋で暮らしている。ナカハタの部屋から通路を挟んだ対面には、非常用エレベータがあった。

東街区をぐるっと一周して巡回が終わると、こんどはキネマ通りを西へと向かって進む。中央広場を突っ切り、まっすぐ進むとこんどは西街区へと突き当たる。ここでも同じように、それぞれの居室を確認しながら巡回する。

西街区には、区長リョーマと機械長バンドーが暮らしていた。リョーマの居室は街区の北端にあって、バンドーの居室は南端にある。東・西街区は対象的なつくりになっているから、同じようにバンドーの居室の対面には非常用エレベータがあった。

西街区もぐるっと一周して巡回が終了すると、キネマ通りを引き返して中央広場へと戻ってくる。ここでも、いちおう30分ほどかけて中央広場の見回りをする。

これで、フルムーンの晩の巡回は終了したことになる。日本標準時で5時30分。巡回が終了してしばらくすると、睡眠薬が切れた早起きの老人たちの姿が、ちらほら街頭に現れはじめる。

ぼくたちが行なった、各区画の巡回時間をまとめるとこんな感じ。

・巡回開始 0時00分

・区役所前を出発して東街区まで移動 0時から0時30分

・東街区を巡回 0時30分から2時00分まで

・東街区から西街区まで移動 2時00分から3時00分まで

・西街区を巡回 3時00分から4時30分まで

・西街区から中央広場まで移動 4時30分から5時00分まで

・中央広場を巡回 5時00分から5時30分まで

・巡回終了 5時30分

これが、ぼくの巡回ルートとなる。次回からはふた手に分かれるから、リーナは東西を反転させたルートとなる。つまりは、このような。

・巡回開始 0時00分

・区役所前を出発して西街区まで移動 0時から0時30分

・西街区を巡回 0時30分から2時00分まで

・西街区から東街区まで移動 2時00分から3時00分まで

・東街区を巡回 3時00分から4時30分まで

・東街区から中央広場まで移動 4時30分から5時00分まで

・中央広場を巡回(ぼくと合流) 5時00分から5時30分まで

・巡回終了 5時30分

「簡単でしょ」と言って、リーナは肩をすくめた。

確かに、事件など何も起こらなかった。人狼の姿はもちろん、野良犬いっぴきも見かけることはなかった。ゆったりとした足取りで、夜のおさんぽを楽しんだという以上のこととは何もない。

こんな単純作業のためにぼくが作られたのだとしたら、そのうち自分の存在について悩むことになるかもしれない。なぜ、ぼくに意思なんか与えたんだ。こんな仕事をさせるのなら、ぼくらはルンバから進化しなくても良かったじゃないか、なんて。機械に哲学的葛藤という機能が与えられていればの話だけど。

そんな、油断しまくったぼくの様子に気づいたのか、

「でも簡単な仕事だからといって、あまり甘く見すぎないことね」リーナは注意するのが半分、呆れたのが半分といった様子で言った。

「巡回は簡単だけど、それは人狼がでなければの話。いくら人間でも、狂化した人狼になってしまえば高圧レンガを食い破るくらいの力があるんだから。生体部品で作られたわたしたちなんて、噛みつかれたらひとたまりもないわよ」

あまりぞっとしない話だ。

「人狼に出くわしたとしたら、こいつの出番になるわけだよね」ぼくは腰のホルスターに触れる。

そこに挿されているのは、大ぶりのジャックナイフ。閉鎖空間の月都市では、拳銃のような火器の使用は厳禁だった。もし人狼と出くわしてしまったら、このアナログな武器で戦わなくてならない。

ぼくの言葉にリーナは、「そんな機会が来ないことを願うけど。人狼は腕を切り落とされたくらいじゃ、平気で飛びかかってくるらしいから」

そこで、ぼくは気になった。

人狼は、ここ8年くらい現れていないとサユリは言っていた。リーナは、それほど年季が入った機体のようには見えない。

「リーナは人狼を見たことがあるの?」ぼくは訊いてみた。

彼女は少し遠くを見つめるようにしてから、

「どうかしらね」と、また肩をすくめた。

◯●

単調というべきか、規則正しくと表現すべきか、とにかく時は過ぎていった。

ぼくとリーナはフルムーンの巡回をする以外、基本的に区役所のなかで文字どおりの警備員の仕事についていた。手続きにくる老人たちは礼儀正しく穏やかで、用心棒らしい荒事を演じる機会はなかった。ぼくらがすることは、足元がおぼつかないひとの手を引いてあげたり、建物内部で迷った様子のひとの案内をしてあげるくらいだった。

フルムーンの夜の巡回も、何度かこなすとすぐに慣れた。リーナとふたりで夜のおさんぽをするその日を、ぼくは待ち遠しく感じるようにもなった。

ぼくらは区役所前で東西にわかれて、それぞれ反対方向にキネマ通りを巡回していく。シャッターが不自然に開いているところはないか、怪しい人影はないか確認する。東街区に到着すると、持ってきた図を確認しながら、人が住んでいる部屋すべてにランプが灯っているか確認していく。ぐるっと一周確認が終わると、またキネマ通りを真っすぐに進み、中央広場でリーナとすれ違って、お互い反対の街区を巡回する。そんな手順を、あまり悩まずこなすことができるようになった。

ふたたび区役所前まで戻ってきてリーナと合流すると、いっしょに中央広場の見回りをする。メインエレベータが稼働していないか見て、坑道へと続く暗いトンネルを眺めて。少しだけ時間が余ると、区役所前のベンチに腰掛けておしゃべりをする。

「ずっとこんなことを繰り返して、リーナは飽きたりしないの」

まだ数回しかやっていないぼくだって、そろそろ飽き始めてきているのだ。

リーナは少しだけ眉をひそめて、ちらりとぼくの方を見る。最近では、表情で彼女が何を考えているのか、だいたい分かるようになってきた。いま考えているのは、馬鹿らしい質問にこたえるためにエネルギーを消費するつもりはないわ、ってところ。確かに、飽きような飽きなかろうが、ぼくらが警備員である限りこの巡回をやめることはできないのだ。

ぼくは話題を変えてみる。

「でも、本当に人狼が現れるのかな。よぼよぼの老人が暴れまわっても、あんまり迫力がないよね」

リーナは無言で肩をすくめて見せる。どうやら、それは否定的な反応。

「だっていくら狂化したところで、もとが足元がおぼつかないような老人だったら、怖くなんかないよね」そうぼくが言うと、

「わたしは怖いわ」

いつもクールな様子のリーナが、そんなことを言うなんて意外だった。

「人狼が怖いの?」ぼくが訊いてみると、

「そう。おかしい?」

リーナは真面目な表情で言う。

ぼくをからかっているのか、本当にそう思っているのか、よくわからなかった。でも真意を問いただしてみるほど、ぼくたちは打ち解けているわけでもない。

「じゃあ、ずっと現れないといいよね人狼なんて」

ぼくは無難なことを言った。

「でも、きっとまた人狼は現れる」リーナは確信を持ったように言う。

「なんでそう思うの?」

リーナはまっすぐ前を向いたまま何も言わない。ゆるやかな弧をえがいた長いまつげ。定規でひいたような、美しい三角形をつくる鼻梁。うっすらと赤みがさした薄いくちびるは、固く結ばれたまま。

しばらくたって、何か思い出したように彼女はぽつりと言った。

「なんで、満月の日に人間が狂気に駆られるか知ってる?」

いろんな説があることは知っているけれど、彼女がどんな意図で質問をしたのかつかみきれず、ぼくはこたえを迷った。

「月が狂ってるから。月の狂気が、人に伝染するの」

リーナはそう言った。

なるほど、とぼくは思ってしまった。彼女の言ったことはめちゃくちゃだけど、なぜかそれが正しいことだと腑に落ちてしまったのだ。

●◯

だから、ぼくはその光景を見たとき、それほど驚かなかった。

ただ、こう思っただけだ。

やっぱりリーナの言ったことは正しかったんだな、って。

機械長のバンドーが--いや、バンドーだったものの欠片が、彼の居室内に散らばっていた。役員の部屋だといっても、特に豪華なつくりをしているわけではなかった。簡素な調理具を備えた六畳間のキッチンと、その奥に樹脂畳が敷かれた六畳間があるだけ。技術者らしく、部屋を飾り付けるインテリアなどはなく、食器類などの生活必需品が整理されて置かれていた。

それがかえって、おこなわれた兇行の凄惨さを引き立てることになった。何も飾られていない真っ白な壁面には、飛び散ったバンドーの血液だとか臓物の一部が、鮮やかなコントラストを描くようにべっとりと貼り付いていた。

バンドーの生首はぽっかりと口を開け、玄関に向けられキッチンテーブルの上に置かれていた。床に敷かれた布団には、彼の両足だけが置き忘れられたように並べられてあった。そのほかの部位は、配置を考えるのが面倒になってしまったのか、指とか上腕とか胸部だとか、不揃いの大きさに引き裂かれて、部屋のあちこちに散らされてあった。

バンドーの身に起きた異常に初めて気づいたのは、残念ながら警備員のぼくらではなく、隣に住んでいた囲碁仲間のおじいさんだった。いちばんの被害者はもちろんバンドー本人だろうけど、その次に不幸だったのはそのおじいさんかもしれない。

フルムーンの翌朝そのおじいさんは、いつものように一緒に囲碁を指すためバンドーのことを呼びに行った。けれど、いくら呼鈴を鳴らしてもバンドーは出てこようとしなかった。変におもったおじいさんは、保安長のナカハタに異常を伝えに行った。ドアロックの解除権を持っているのは、ぼくたち警備員を除けば4人の幹部たちしかいない。

ナカハタがドアを開けると、まず目に入ってきたのはダイニングテーブルの上に置かれているバンドーの生首。ただでさえ血まみれだったバンドーの居室は、隣のおじいさんが噴出した吐瀉物によって、さらに汚れることになってしまった。おじいさんは、月都市の住民にとって貴重なタンパク源である、食用ラットのペーストはしばらく食べられないことだろう。

非常事態を悟ったナカハタは、急いで残りの幹部2人とぼくら警備員を呼び集めたのだった。

現場に集まった幹部3人の反応は、三者三様だった。

「お前らは何を見張ってたんだよ。 肝心なときに役に立たねぇポンコツどもが!」

ナカハタは、ぼくらを怒鳴りつけてきた。いつもだったら反論したくなるところだけど、今回ばかりは自分たちの落ち度を認めないわけにはいかない。

「なんまんだぶ、なんまんだぶ、なんまんだぶ・・・」

区長のリョーマは、ただ手を合わせて壊れたテープレコーダのように念仏を繰り返し唱えているばかり。

その二人とは少し異なり、理性的な反応を見せたのは副区長のサユリだった。

「きちんと、いつもどおりのルートを巡回していたんだろうな」ぼくには目もくれず、リーナに向かって確認をする。

「はい」リーナは短く返す。

「じゃあ、お前らの監視をくぐってこんな真似をできるのは、人狼しかいないだろうな。もっとも、このありさまを見ればすぐにわかることだがな、まともな人間がやったのではないってことは」

サユリは長い髪の毛をクシャクシャとかき上げるような仕草を見せて、

「おい、ナカハタ」厳しい口調で声をかける。

「大至急、自分の居室ドアの前で待機するよう、防災無線で流してくれ。住民全員、例外は無し。もし姿を見せないやつがいたら、そいつが人狼だ。それから、区外に逃げるやつがいないか見張るんだ。坑道へ向かうトンネル、月面へのエレーベタ。保安部の人員を手分けして当たらせろ」

「了解しました!」

ナカハタは直立不動でそう返事をした。

「なんまんだぶ、なんまんだぶ、なんまんだぶ・・・」リョーマは、まだぶつぶつと念仏を唱え続けている。

やっぱりリーナが言ったとおり再び人狼は現れ、兇行を犯してしまった。それを阻止するのがぼくたち警備員の仕事だったのだけれど、満足に役割を果たすことができなかったことになる。リーナはいったいどう思っているのだろう。

気になったぼくは、横目でちらりと彼女の様子をうかがってみる。

リーナは、硬い表情でバンドーが散らばる居室のなかをじっと見つめているようだった。よく見ると少しだけ眉をさげて、ときおり鼻からためいきをついている。こんなときのリーナの気持ちを察するに--呆れているのだ。

呆れている?

でも、一体なにに対して?

◯●

バンドーが殺されてから1週間が経ったが、人狼はまだ見つかっていない。

事件の発生後すぐ、ナカハタに率いられた保安部の老人たちは消えた住民がいないか確認してまわったが、全員きちんと揃っていた。エレベータを使って区外へ逃げた様子もなかった。それから、一つずつ居室をまわって凶器などが隠されていないか確認していったけど、血まみれの衣服なども出てこなかった。

でも、バンドーが殺されたのは事実なのだから、人狼はなにくわぬ顔で住民に紛れて、いまもこの街にひそんでいるのだ。犯人は誰なのか、住民たちはみな疑心暗鬼にかられている。この街のメインストリートであるキネマ通りは、前にも増して寂しくなった。住民たちは人狼を恐れて、自らの居室にこもることが多くなったからだ。

それでも時間が経つごとに、普通の日常が戻り始めていった。

ぼくとリーナも、保安部たちの捜査協力をいったんやめ、区役所の警備員としての仕事に戻った。人狼の犯行を止めることができなかったぼくたちに、役所を訪れる住民たちの視線は厳しかった。それでもぼくは気づかないふりをして、機械のように淡々と建物のなかを警備してまわった。

開庁時間が過ぎて区役所が閉まると、ぼくとリーナは一緒に建物のなかを巡回して、きちんと施錠されているか確認していく。すべての確認が終わると、ぼくたちはホールに置かれた待合ベンチに座って休憩をした。

ぼくはリーナに質問をする。

「なんで、ナカハタたちは坑道に潜って人狼探しをしているの?」

ナカハタら保安部の人間たちは、こんどは坑道のなかをまわって人狼を探しているのだという。もし、住民の誰かの姿が見当たらなくなったのだとしたら、坑道でもどこでも探して行方をつきとめるべきだろう。でも、犯行後に確認してみても住民はみんな揃っていたのだ。犯人は、このなかに潜んでいるに決っている。

「8年前に現れた人狼のことだけど、結局仕留めることができず、坑道の奥に逃げ込んでいったらしいわ。保安部のひとたちは、その人狼がまた出てきたのだって考えているみたいね」

「そんなばかな」ぼくは驚いて、

「その人狼は、8年ものあいだトンネルの奥深くでなにを食べて生きてたっていうの?」

まさか、月の兎でも食べていたとでも。採掘トンネルの奥は、空気すらもまともに行き届いていない場所だ。食べられるものがあったとしたら世紀の大発見なのだから、鉱物なんか掘っていないでそれを商売にした方が良いだろう。

「さすがに、いくらあの老人たちでも本気で洞窟の奥に人狼が潜んでるなんて考えていないでしょうね、実際のところは」

「じゃあ、なんでそんなに無駄なことを」

リーナは深いため息をついて、

「自分たちの仲間のなかに人狼が潜んでいるって信じたくないのでしょう。たとえそれがどれほど非合理なものだって、少しでも可能性があるのだったら、自らが望む結論にすがりたくなる。隣に住んでいるのが人の皮をかぶった狼であるより、洞窟の奥に狼が潜んでいると思ったほうが楽だから」

「不思議なものだね、人間って」

次の晩、人狼に襲われるのは自分かもしれないっていうのに、本気で探そうとしないなんて。

「ほんとにね」それにはリーナも同意する。

だけど、ぼくたちも保安部の老人を馬鹿にしてばかりもいられない。人狼を退治しなければならないのは、本来的にはぼくたち警備員の役割なのだ。また犠牲者を出してしまったら、こんどはこっちがスクラップにされかねない。

「でも、いったい誰が人狼なんだろう?」

ぼくがそう言って首をかしげると、リーナはいぶかしげにこちらを睨んだ。

「まさか、それ本気で言ってるの」

「どういう意味?」ぼくが訊き返すと、

「ほんっとうにわかってないみたいね」リーナは呆れたように言った。

「サユリとナカハタがやったに決まってるじゃない」

●◯

「まさか」ぼくは素直に驚く、

「だって、みんな事件にあんなに衝撃を受けてたじゃないか」

「あんなの、演技に決まってるでしょ」リーナは頭を抱えてしまった。

「というか、そんなのみんな薄々気がついていると思うわよ。まず、バンドーの居室のドアはこじ開けられた形跡はなかった。この時点で、犯人はドアの解除権がある者に限られる」

ぼくは少し考えて、

「じゃあ、犯人は区長のリョーマだってことにならない?」

「どうしてそう思うの」

「だって、考えてみてよ。犯行は、ぼくとリーナの巡回のスキを見てやらなくちゃいけないんだよ。もし、東街区の二人が犯人だったら、キネマ通りを抜けて西街区をぐるっと回って、それからバンドーの居室に入ったことになるよね。ぼくたちに出会わないわけないよ」

すると、リーナはまたぼくをじろりと睨んで、

「きみ、ここが月の地下都市だってこと忘れてるよね」

ぼくはこの街の平面図を思い起こして、

「あ」と声をあげる。

「犯人はキネマ通りを抜けたんじゃなく、月面を迂回したに決まってるじゃない」

リーナは説明する。「東街区にも西街区にも、月面への非常用エレベータがあるのは知ってるでしょ。犯人は、巡回するわたしたちに出くわさないよう、まず東街区側のエレベータで上がって、月面を西街区まで歩いていったわけ。そして西街区側のエレベータを降りれば、すぐ目の前はバンドーの居室でしょ。犯行後も同じルートを通れば良い」

確かにリーナの方法を使えば、犯行は可能だろう。

月面を歩くための宇宙服は各部屋に設置されているものだし、凶器も採掘に使用するジブカッターとかなら、ありふれたものだ。必要な道具については、実行するうえでの妨げにはならない。

「でも、宇宙服を着て凶器を持ったままモタモタ移動していたら、ぼくたりに出くわしたりしないかな」

「わたしたちの巡回ルートを決めているのは、保安長のナカハタ自身なのよ。警備員が何時にどこを通るかは、さすがに把握しているでしょ」

リーナの説は筋が通っているようだった。でも、どこか引っかかるところがあるような気がする。ぼくは、巡回していた時の記憶を呼び起こしてみる。

「リーナが巡回していたとき、サユリとナカハタの在室ランプは二人ともきちんと点灯していた?」

リーナは無言でうなずく。ぼくも、きちんと両方の在室ランプを確認している。

「だったら、おかしくない? 」

もういちど確認すると、ぼくが行なった巡回はこのようなルートだ。

・巡回開始 0時00分

・区役所前を出発して東街区まで移動 0時から0時30分

・東街区を巡回 0時30分から2時00分まで

・東街区から西街区まで移動 2時00分から3時00分まで

・西街区を巡回 3時00分から4時30分まで

・西街区から中央広場まで移動 4時30分から5時00分まで

・中央広場を巡回 5時00分から5時30分まで

・巡回終了 5時30分

そしてリーナも、ちょうど東・西を反対にしたルートを巡回している。

ということは、西街区をふたりとも巡回していなかったのは、限られた時間しかなかったことがわかる。ざっくり言えば、いちばん長くぼくたちが不在にしていたのは、2時から3時までの1時間しかないのだ。そのたった1時間で、老人のふたりが西から東街区までを移動し、バンドーを殺してまた自室に戻ってくるというのは、いくらなんでも不可能だろう。

ぼくがそう指摘すると、

「だから、これはサユリとナカハタの共犯だって言ってるの」

痛いところを突いたと思ったのだけれど、リーナは平然として説明を続ける。

「つまり、わたしたちが巡回したときに在室ランプを点灯させておくためには、二人が協力しなくてはいけないってわけ。ちょっと分かりづらいから、よく考えてみてよ。実際にバンドーを殺したのは、たぶんナカハタの方。それで、きみが最初にナカハタの居室の前を巡回したとき、その部屋のなかにいたのはサユリ。それで、きみがサユリの部屋の前を通ったとき、そのなかにいたのもサユリってこと」

「どいういうこと?」

「すごく簡単なこと。きみがナカハタの居室の前を通って、ゆっくり確認しながら反時計回りに東街区を巡回しているあいだに、サユリは時計回りに自分の部屋まで戻ったってわけ。わたしの巡回のときも、サユリは同じことをしたのでしょうね。そうすれば、ナカハタは0時の巡回開始から5時半の巡回終了までに、じっくり犯行を済ませて自室に戻れさえすれば良いことになるでしょ」

なるほど。

これでサユリとナカハタが協力すれば、犯行が可能だったことが明らかになったのかもしれない。でも、それだけで犯人が特定されたとまでは言えないだろう。

「リーナの言うとおり、サユリとナカハタが犯行可能だったのはわかったけど。でもこれって、リョーマの他にもふたりができたってことを示しているだけだよね。なんで、その二人の方が犯人だって言い切れるの?」

「少しは考えてから言ってよ」

リーナは少し不機嫌そうになる。

「単独犯だとすると、居室ランプの工作ができないでしょ。犯行可能なのは、最初にわたしが西居住区に到達するまでの30分あまり。わたしが通り過ぎてからきみが現れるまでの1時間。きみが通り過ぎてから巡回終了までの1時間あまり。同じ西居住区内だからといって、この間をぬって犯行に及ぶのはかなり無理があると思うのだけど」

確かにそうかもしれない。

これでリーナの推理は完了した。QED。

でも、ぼくたちの本業は警備員。

リーナはホームズじゃないし、ぼくはワトソンでもない。仕事はまだ何も終わっていないのだ。

よくわからないのは、二人はなぜそこまでしてバンドーのことを殺害しようと思ったのかということ。これまで、何十年も一緒に暮らしてきた仲間だというのに。

ぼくがそう首をひねると、

「長く顔を合わせてるからといって、べつに仲が良いとは限らない。というより、このところ幹部グループはふたつに分かれて対立していたから。そもそも人間のあいだで発生する殺人事件というのは、9割が近い関係にある者の犯行」

そう言って、リーナは新ユーバリ採掘区の事情を教えてくれた。

この街は、とうに限界を迎えていたのだ。

新たに入居してくる若者はいなく、住民たちはただ老いていくだけ。医療・介護設備も足りないから、具合が悪くなった老人のことは、別の老人が看てあげるしかない。これ以上平均年齢があがったら、それすらも難しくなることは目に見えていた。

そんななか、この街にひとつの発見があった。

新ユーバリ採掘区が所有する土地の深層に、大規模な還元鉄の濃集があることがわかったのだ。月の弱い重力では地球のように鉱物の層は発生しないから、大質量の鉱物資源が眠る場所はとても貴重であった。つまり、金になるということだ。

だが、この濃集の発見をめぐって幹部の意見が対立した。

採掘権を地球の企業に買い取ってもらって、街ごと地球に引き上げようというのが、副区長サユリとその腰巾着である保安長ナカハタの主張だった。やり手のサユリは、地球の鉱物商社と交渉し、全員が地球に帰って生活をおくれるくらいの資金を得られる条件を引き出していた。

だが、それに反対したのが区長リョーマと機械長バンドーだった。せっかく貴重な資源を見つけたのだから、自分たちで採掘して街を再び豊かにしようというのが彼らの意見だった。実際のところ、老い先短い彼らは住み慣れた街を離れて、いまさら新しい環境に移ることに拒否感を感じたのだという。

両者の意見は平行線を辿り、その溝は埋め難くなっていった。幹部間で対立が生じていることは、住民の間でも噂が広まっていたらしい。

「なんだ。それを知っていたら、ぼくだってきちんと推理できたのに」

ぼくがそう言うと、リーナはふふんと鼻を小さく鳴らした。

なんだか釈然としない気もするけど、情報をきちんと集めていなかったのは自分の責任だ。まだまだ、この街には知らないことが多いようだ。今度からは、疑問に感じることがあったらきちんと調べなくてはならないと、ぼくは心に決めた。

気を取り直して。

「じゃあ、犯人がわかったのだから。これからどうしよう」

ぼくがそう訊くと、探偵役のリーナはその資質を疑いたくなるようなことを言った。

「別に、なにも」

自分の耳が故障したのかと思った。

「犯人がわかったのだから捕まえるとか、少なくとも次の巡回ではマークするとか、やるべきことがあるじゃない」

「どうして?」

逆にリーナは訊き返してくる。「わたしたち警備員の仕事は、住民を人狼から護ることでしょ。これは内輪もめに起因した普通の殺人事件」

「そうかもしれないけど」

ぼくの納得していない様子を見てか、リーナはいらいらしたように言う。

「じゃあ、考えてもみて。仮にわたしたちが、次の巡回でナカハタをマークしたらどうなると思う。出くわしたとたん、胸の爆弾を起動されておしまいよ。命令した巡回ルートを離れて怪しい行動をとっている警備員2体を処分しました、ってね」

まあ、そうかもしれないけど。

黙るぼくに対して、続けざまにリーナは言う。

「わたしたちが対処しなくてはならないのは、あくまで人狼のこと。きみも警備員だったら、きちんと命令されたことを忠実に果たさなくてはならない。人間のことは、人間に任せるべきよ」

リーナの言うことは筋が通っているようだった、ひとまず、納得するしかないだろう。損得勘定によって人を殺害するというのは、まったくもって人間らしい行為なのは確かだ。

そして申し訳ないことだけど、これで区長リョーマの運命はなかば決まったことになる。サユリたちの次の標的は、彼に決まっているのだから。ぼくたちが護らなくては、次に死体となるのは彼の番だろう。

でも、それを気にしても仕方がない。

ぼくらは警備員で、月に狂う人狼を退治するのが課されている役割なのだから。

◯●

区長のリョーマは、捉えどころのない人物だった。

そもそも、なぜこの街でいちばん偉い役職につけたのかも不思議だ。

区長とはいっても、実務的な仕事はすべてサユリに任せっきりで、やることといえば区長室でお茶を啜ってばかり。あとは、区役所を訪れるひとに声をかけたり、キネマ通りをのんびり散歩したり。

バンドーが殺害されてからの1ヶ月は、ぼんやりとする時間が長くなった。区役所の片隅にある神社に向かってずっと手を合わせていたり、かと思えばフラフラと街のなかを歩きまわってみたり。街のひとたちは、区長もショックでぼけちゃったのかしらと噂していた。

ただ、彼がこの街の住民たちから人望を集めていたのは間違いない。

リョーマが殺されると、街全体からさらに活気が失われたようになった。住民たちは強制されたわけでもないのに、みんな黒い服を着るようになった。白いレンガ作りの通りを黒装束の老人たちが歩く光景は、この街の終焉を予感させた。

リョーマが殺されたのは、バンドーが襲撃された次のフルムーンのことだった。

さすがに自分が狙われていたことは理解していただろうに、なぜ対策をしなかったのだろうか。たとえば部屋を変たりとか、仲間の老人たちに周囲を護らせたりだとか。いくらでも、手の打ちようはあっただろうに。

彼の死を発見したのは、ぼくとリーナだった。

フルムーンの晩の巡回が終わり、街に老人たちの姿が現れ始めてしばらくたっても、やはりリョーマの部屋のドアランプは灯ったままだった。ぼくたちは部屋の前でしばらく待っていたけれど、やはり変化はなかった。

それで、ぼくたちはまず保安長のナカハタを呼びに行った。ナカハタはサユリにも声をかけ、4人揃ってリョーマの居室のドアを開けることにした。

予想どおりの光景が、そこにはあった。

室内のつくりは、バンドーの部屋と変わらなかった。手前にキッチンがあり、奥が寝室になっている。殺害方法もまったく同じようで、ダイニングテーブルにはリョーマの生首が置かれてあり、その奥に敷かれた布団のまわりに彼の身体が散らばされてあるのが見えた。

首だけとなっても、リョーマの表情は生きている頃とそれほど変わらないように見えた。目をつぶって居眠りをしているようであり、耳からは変わらず2cmほど毛が飛び出している。

そこで、少し意外なことが起こった。

「あぁぁぁっーーーーーーーーーーーーーーー」

サユリの引き裂くような叫び声が、街中に広がった。

その声を聞きつけた住民たちが、様子を見に集まってくる。

サユリはふらふらとリョーマの居室へと入り、首だけになった彼を抱きかかえて、崩れるように泣きじゃくった。どこにそんな水分が備蓄されていたのだろうと感心するくらい、涙がとどまることなく流れ続けている。

まわりに集まってきた野次馬のなかにも、そんなサユリの様子を見てもらい泣きする者もいた。悲しみにくれる彼女こそが、リョーマを亡き者にした犯人に違いないっていうのに。

ぼくとリーナは顔を見合わせる。

それこそが、サユリの狙いだったのかもしれない。街の住民たちも、幹部グループの半目はなんとなく知っていた。こんどの犯行も、もしかするとサユリたちがやったのではないかと、内心疑っている者も少なくはないだろう。

だから、こうやってサユリは派手なパフォーマンスを見せることで、自身への疑いを払拭しようとしたのかもしれない。悲しみにくれる姿を見せることで、疑惑が憐憫に変わるように。

サユリは長いこと泣き続けていたが、少し落ち着いてくると息を整え--それから急にぼくのことを睨みつけてきた。

「おまえが、リョーマを殺したのか!」

長い髪をふり見出して、半狂乱になったかのようにそう叫ぶ。

いやいや。

リョーマを殺したのは、あなたでしょうが。

そう冷静につっこみたいところだけど、もちろん忠実なる警備員であるぼくは、口をつぐんだままでいる。下手なことでも言うものなら、腰巾着のナカハタが胸の爆弾を起動するかもと心配したせいもあるけど。

でも、スケープゴートとして指名するにしても、ちょっとセンスに欠けているのではないだろうか。もちろん、仲間の住民たちに罪をかぶせたくないというのは、合理的な判断なのかもしれないけど。それにしても、なぜ機械のぼくが人ごろしなどしなくてはならないのか。

サユリの視線に耐えきれなくなったぼくは、それを避けるように隣のリーナに目を向ける。リーナは何を考えているのか、平板な表情でサユリのことをじっと見つめたままだった。

●◯

区長のリョーマが殺害されても、新ユーバリ採掘区に暮らす人びとの生活は続いていく。

区長の座は空いたままだったが、これまでも実質的な街の運営はサユリが進めていたのだから、特に大きな変化は見られなかった。

保安長のナカハタは人狼を探すためということで、引き続き部下の老人たちを引き連れて、坑道を探索にいそしんでいる。とりあえず保安部の見解としては、バンドーとリョーマ殺しの第一容疑者は、8年前の人狼ということに落ち着いたようだ。傷を負って坑道の奥に逃げ込んでいったその人狼が、復讐を誓って再び街に戻ってきたというところだろうか。

8年ものあいだ、人狼が坑道の奥で命を繋いでいたと考えるのもどうかと思うけど、そのおかげでぼくの容疑がはずされたのだから、あまり文句をいうわけにもいかない。あぶなくぼくは、容疑者として拘束されるか、下手をすれば処分されてしまうところだったかも知れないのだ。

リョーマが殺されてから数日後、ぼくはリーナに引き連れられて、副区長室へと呼び出された。正面の机の奥にサユリが座って、その背後をナカハタが固めていた。威圧するつもりだろうか、室内は保安部の老人たちがぐるりと取り囲んでいた。

「おまえが、リョーマ様のことを殺害したんじゃないのか」

ナカハタは、バンバンと大きな音で机をたたきながら、ぼくへ向かって怒鳴りつけてくる。伝統的な日本警察の尋問スタイルを真似ているのだろう。古い映画から学んだものに違いない。

だが何度質問されたところで、ぼくが答えることのできる内容は変わらない。その晩はただ普通に巡回していただけで、ふたりのことを殺したりしていないのだ。

しばらくして、サユリが横から口を挟んだ。

「どうなんだ、お前から見て」

サユリが質問したのはぼくにではなく、リーナに向かってだった。

「はい。当日の巡回では変わった様子はありませんでした。もし、彼が犯行に及んでいたのだとしたら、装備している武器や着衣の状態から、判断がついたと思われます。彼がわたしの目をごまかせるほど、そういった技術の練度が高いとは到底思えませんので、実行犯である可能性は極めて低いかと」

「なるほどな」と言って、サユリは背もたれに深く体重を預ける。

「なら、これ以上こいつを尋問しても得るものはないだろう。もう下がっていい」と周囲に聞かせるように言った。

サユリは、リーナのことを信用しているようだった。

いちおう容疑者から外れることになったぼくは、晴れて区役所の警備に戻った。

もとから活気があるとはいえなかったこの建物だけど、リョーマの死後からはここを訪れる老人たちはみな顔を伏せ、用を済ませるとそそくさと立ち去っていき、ぼくは斎場の番人にでもなったような気分だった。

ぼくたち警備員はますますやることがなくなり、無為に区役所のなかを巡回してまわるだけだった。高圧レンガの床を打つ自分の足跡だけが、がらんとした建物のなかに反響していた。

閉庁時間が過ぎると、ぼくとリーナは合流してきちんと施錠されているか確認してまわり、いつものごとく待合ベンチ座って休憩する。

ぼくは、気になっていることを尋ねてみることにした。

「ナカハタたちが探している8年前の人狼ってなに? リーナは知っているんでしょ」

リーナは、冷ややかな目でぼくの方を見る。答えたくないようだが、ぼくも警備員として知っておかなくてはならない。目をそらさず、じっと彼女の方を見つめる。

「仕方ないわね」

根負けしたのはリーナの方だった。「8年前の人狼というのは、この街に現れた最後の人狼。普通の住民として暮らしていたけれど、徴候もなくフルムーンの晩に狂化して、住民3人を殺害。防ごうとした警備員を噛み殺したけど、自分も深い傷を負って坑道のなかに逃走。いくら探しても、死体は見つからなかったらしいわ。べつに面白い話でもないでしょ」

「リーナもその人狼のことを見たの?」

リーナは首をかしげて、「わたしが作られたのは、その警備員<アンドロイド>が倒されたから。だから、人狼のことは情報としてしか知らない」

「そうなんだ」

これで気になっていたことのひとつは片付いた。別に、もったいぶるような話でもなかった気もするけど。

それにしても、とぼくは不思議に思う。餌もなく空気ですらまともに届かない坑道の奥で、いくら人狼になっているとはいえ、人間がそれだけ命を永らえるわけもないのだ。サユリとナカハタはともかくとして、街の住民たちは本気でその存在に怯えているようにも見える。

「普通に考えればそうなんだけれど。恐怖を感じるというのは、必ずしも合理的な理由に基づいたものではないから」

「どういうこと」ぼくが訊くと、

「月の地下の奥深くに、人狼という狂った存在がいる。これはメタファーなの、きっと。彼らは人狼そのものを恐れているのではなく、月に暮らす人びとが心の奥底に抱えてしまった、自らの狂気を恐れている」リーナは、そんな不思議な事を言った。

いぶかしげなぼくの表情に気づいたのか、

「警備員だって、少しくらい詩情を持ってもいいでしょ」リーナはふざけたように言って、寂しそうに笑った。

かわいそうな、リーナ。

◯●

月は働きもので、地球周回軌道のうえを休みなくまわり続けるから、29日と少し経過すると嫌でもフルムーンの晩はやってくる。

ぼくらの事情に関係なく。

新ユーバリ採掘区は、いまだ厳戒態勢のなかにあった。住民は坑道の奥から人狼が現れてこないか心配している。そんなことは起こるわけもないのに。

ふたりの犠牲者を出したといっても、フルムーンの晩にぼくたちが行うことは変わるわけでもなかった。8年前の人狼の再来を不安に思うのだったら、せめて中央広場の巡回を強化した方が良いとも思うのだけど。結局巡回ルートは変えられることもなく、ぼくとリーナは深夜0時をむかえると区役所前を出発する。

「じゃあ、いつものようにね」リーナはそうぼくに声をかけると、西街区へ向かってキネマ通りを真っすぐ進んでいく。

ぼくも彼女に背を向けて、反対側の東街区へと歩を進める。背後から聞こえるリーナの乾いた靴音が、だんだん小さくなっていく。ぼくは一人で、眠りに落ちた街をゆっくり東に向かって歩いていく。

巡回は、何事もなく進んでいく。

東街区の巡回が終わり、再びキネマ通りへと戻ってくる。

時間は2時30分。区役所の前まで来たところで、ぼくとリーナはすれ違う。こんどはぼくが西街区を、リーナが東街区を巡回する番だ。

ぼくは、西へ向かってゆっくり、ゆっくりと歩いて--そして足を止める。時間は3時0分をまわったところ。リーナは東街区へ辿り着いた頃だろう。ぼくはくるりと反対を向いて、リーナが向かった先の東街区へと進みはじめる。あまり時間的余裕はないだろうから、ぼくはあまり足音をたてないように気をつけながら走り出す。

3時15分を少し過ぎたころ。

ぼくはサユリの部屋の前へと辿り着く。様子に変化はないけれど、たぶんこっちの方だろうと当たりをつけている。目的を達成するためには、ナカハタよりもこちらを先にした方が可能性が高くなるだろうから。

ぼくは、対面の壁に背中をもたれかけさせ、そのドアが開くのを待った。

待った。

さすがリーナは手際が良い。ものの数分で、そのドアは開いた。

「なぜ、来てしまったの?」

それほど驚いたようすもなく、リーナはぼくに尋ねる。

その背後に見えているのは、ばらばらになったサユリの身体。これだけ派手に殺しておいて、返り血を浴びた様子もないとはすごい技術。3人めともなると、だいぶ慣れたのだろうか。

「だって、リーナが人狼なんでしょ」

リーナの推理のなかでぼくが気になったのは、なぜ彼女はもうひとつの可能性をきちんと検討しなかったのかということだ。

サユリとナカハタが共犯だったとすれば、確かに犯行は可能だったかもしれない。平面図だけを見ればそう思えるけど、実際にやってみようとするなら、かなり無理のあるミッションであったに違いない。

宇宙服を着て月面を歩くのは、それほど簡単なことではない。フルムーンの晩というのは、月面に太陽光がいちばん強く降り注ぐ日にあたる。宇宙服の表面温度は200度近くなり、いくら耐熱されているとはいえ過酷な状況となる。凶器も熱を帯びてきてしまうから、持っているだけでも大変だ。

東街区から西街区へは、ゆっくり巡回しながら歩くとだいたい1時間の距離にあたる。宇宙服を着ながらこの距離を歩くのは、かなりの重労働になる。月面はなだらかではなく起伏もあり、表面は細かな塵も溜まっているから、ひどく歩きづらい。宇宙服も軽量化されているとはいえ、地球でいえば体感で10数キロ以上にはなる。

そして殺人という大仕事を終えた後で、また西街区から東街区へと戻ってこなくてはならないのだ。老人にとっては大変というレベルでなく、命の危険性もある。

だったら、もっと簡単な方法がある。

ぼくたち警備員が犯人だったら、巡回の途中でちょっとドアロックを解除して、殺人をすれば良いのだ。返り血をあびたとしても、室内で身繕いするくらいの時間的猶予はあるだろう。

つまり、リーナは最初にぼくを疑ってみるべきだったのだ。

そうしなかったということは、二つの可能性がある。

ひとつは、リーナがぼくに対して犯人扱いしたくないような、特別な感情を抱えている場合。犯人だと疑いたくなる状況でも、それを忌避させる何がかあるってこと。

そしてもうひとつはもっとシンプルで、リーナ自身が犯人だという場合。

けれど、仮にリーナが犯人だとしたら、なぜそんなことをするのか理由がわからなかった。ぼくは、疑問があったらきちんと調べようと心に決めている。さすがに本人に質問してみるわけにはいかなかったので、この街でいちばんの事情通であろうサユリに尋ねてみることにした。

副区長室に入ってきたぼくを見て、サユリは真っ青になった。

自分のことを殺しにきたのかと思ったらしい。都合がよかったので、勘違いを正す前に色々と聞きたかったことを教えてもらった。

つまりは、こんなことを。

8年前に警備員が人狼によって破壊されたとき、幹部たちはとても困ったらしい。その頃には街は衰退しきっていて、高価な警備員を購入するだけの資金はもうなかった。もちろん、いちから警備員を作り出すことができるだけの技術を持ち合わせているわけもなかった。

そこで、機械長のバンドーが思いついたのが、人間を警備員に仕立て上げるという方法だった。前頭前野の一部を切除し、代わりにアンドロイドの思考部品を移植し、行動抑制基準を外部化させようというものだ。

バンドーは、フルムーンの狂化は、前頭前野における神経伝達物質の欠乏によって引き起こされると予想していた。そこで、その部位を切除して人工器官に置き換えることで、人狼になることもなく、かつ命令に従順な警備員<サイボーグ>を作ることが可能であると考えたのだ。

残りの幹部3人も、バンドーの考案した方法を支持した。結果として、バンドーの仮説は正しかったことになる。

警備員の材料として白羽の矢が立てられたのが、人狼となった女性が残した二人の子供--つまりリーナとぼくだった。人狼の子供だから、大きくなったら同じ道を辿るとだろうという、自分たちへの言い訳もあったのだろう。

まだ幼なく脳が成長しきっていなかったぼくの施術は後回しにされ、最初にリーナが警備員として仕立て上げられた。その後、ぼくは8年ものあいだ区役所の地下に幽閉され、13歳を迎えた数ヶ月前に二人目の警備員にされたというわけだ。

ぼくが初めからこの街のことを知っていたのは、幼い頃の記憶が残っていたから。バンドーは生まれてからすぐの講義で、ぼくに自分が機械であると繰り返し言い聞かせてたのは、警備員としての自己認識を確立させようと意図していたわけだ。

このような打ち明け話をきいて、ぼくは事件の全貌を理解することができた。

だったら、リーナは幹部4人を皆殺しにするまで止まらないだろう。

でもぼくがいくら警告しても、サユリは最後までリーナのことを犯人だと信じようとしなかった。サユリには、家族がいなかった。もとは夫がいたらしいけれど、子供ができなかったらしい。変な話だけれど、サユリは自分が警備員<アンドロイド>にしたリーナのことを、いつしか家族のように感じていたみたいだ。

「何を言っている。リーナに限って、そんなことをするわけがない」サユリはとりつかれたように言った。

リーナの言っていたとおりだ。

どんなに非合理なものであっても、人は自分が望むものにすがろうとする。サユリも他の住民となんら変わらなかった。もしかすると、最後までリーナのことを信じたまま殺されたのは、彼女にとって幸せなことだったのかもしれない。

もう、人間ではなくなったぼくにはわからないけど。

「ぜんぶ、サユリからきいたよ」ぼくが告げると、

「そう」

リーナはじっとぼくの方を見て、

「ひとつだけ、わたしはきみに嘘をついた」ぽつりと言う。

「8年前の人狼を見たことないと言ったけど、あれは嘘。きみは覚えてないかもしれないけれど、母さんはわたしたちの目の前で人狼になった。急に苦しみだして、頭を抱えこんで。顔をあげたとき、母さんが人狼になってしまったって、すぐにわかった」リーナは遠い記憶を探してでもいるのか、中空に視線をさまよわせる。

「それから母さんは部屋の外に飛び出し、街を荒らしまわって3人を殺して、警備員も破壊した。でも、そんなにも狂ってしまった母さんは、いちばん近くにいたわたしたちに手をかけようとしなかった。自分の衝動と必死で戦って」

それから、リーナはじっとぼくの方を見て、「たとえ人狼になったって、家族を守らなくちゃっていう、母さんの思いが伝わってきたの」

リーナは振り返って、ちらりと背後のサユリの部屋に目をやる。

「きみを操り人形にした幹部たちを、わたしは許せなかった」

「ありがとう」

それは偽らざる感謝の言葉。

でも、続けてこう言わなくてはならない。

「じゃあ、姉さんを破壊するよ」と腰のジャックナイフを抜く。

なぜなら、ぼくは警備員だから。

フルムーンの晩に狂う姉さんは、人狼だから。

「そう言うと思った。きみは昔から真面目だったから」と姉さんは肩をすくめて、

「でも、まだナカハタが残っている。あと一人だけなの」

姉さんもジャックナイフをするりと抜き、ぼくの方へ近付いてくる。

1.5メートルが、ナイフの射程距離。

息がかかりそうな距離まで姉さんをひきつけ、胸の中心目掛けてナイフを突き出す。姉さんは左手で、ナイフを持ったぼくの右手を払いのける。それから流れるように、弧を描く軌道で右手のナイフをぼくの脇腹へとすべらせる。早い。避けることを諦め、ぼくは左腕でブロックをつくる。姉さんのナイフがぼくの腕を斬りつけ、鮮血が飛ぶ。

でも浅い。ぼくは距離を取って、ナイフの先端を姉さんに向け、もういちど構え直す。やっぱり近接戦闘においては、姉さんの方がずっと技術が上だ。

でも、やる前から結果はわかりきっている。

壊れてしまった姉さんより、ぼくの方がいくらか性能が良いに決まっているからだ。

ぼくは機械らしく戦うことにする。ステップを取るのをやめ、無造作に姉さんの方に歩み寄っていく。姉さんは少し驚いた表情をして、遅れてナイフをこちらに突き出してくる。ぼくは、左手の掌をまっすぐに向ける。切っ先がぼくの掌を貫いたけど、気にせずそれを握りしめる。

それからぼくは、がらあきになった姉さんの胸のまん中に、するりとナイフを突き立てる。

一瞬、姉さんの瞳がまっすぐにぼくをとらえて、

「さよなら、タカユキ」と言った。

それが、姉さんの最後の言葉だった。

眠るようにして横たわっている姉さんの表情は、生きている頃よりもなぜかリラックスしているようにも見えた。真っ白な月のレンガのうえに広がる姉さんの血を見ていると、やっぱり機械ではなく人間だったんだなと思う。姉さんは機械ではなく、人間として死んだのだ。

死んだのではなくて、ぼくが殺したのだけど。

姉さんを殺しても、ぼくの機械の心に悲しみが訪れることはなかった。でも、目を閉じた姉さんを見ていると、胸のなかに微かな--飲み込んだ異物のような存在を確かに感じた。

それが何か、ぼくにはわかっている。

やっぱり、姉さんは正しかった。ぼくが抱えているのは、月の狂気だった。月はやっぱり狂っていて、そこで暮らすものは自らのなかに狂気を抱え、育て、やがては--。

ぼくは、自分の胸に左手を当てる。

自らの裡で膨らむ狂気の存在を、姉さんに貫かれた掌のうずきと共に、感じた。

了

文字数:28148