梗 概

SFの術

「未来さん……SFを書いてください……」

未来未来(みたらい みく)による濃厚忍者BL小説を読了、コホン、頬をほのかに染めながら咳払いをしてSF研究会会長・鹿児島嘉子(かごしま かこ)はつぶやいた――。

ベストセラーSF作家・未来小説(みたらい こっせつ)の娘にして自身も小説を書き、采配高校SF研究会に在籍する未来。文章はとても端麗で発想も抜群なのだから書けばいいのにと、未来の書くSFをどうしても読みたい嘉子は毎度毎度「SFを書いてください」と言ってるのだけど、どうしても書いてくれないし「だって、これはSFよ」と言って聞かない。なんですかあなたはウィトゲンシュタインのパラドクスに出てくる言っても聞かない小学生ですかクワスなんですか!?

そんなある日、嘉子は二人の転校生に命を救われる。伊賀現(いが うつつ)と甲賀在(こうが ある)、性格もなにもかも正反対の幼馴染みで犬猿の仲の二人のことを嘉子は知っていた――未来の書いた小説の登場人物として。

どういうことかと未来に詰め寄るも「だからSFを書いたと言ったでしょ」という謎の返答があるばかり。なにかが気になるとなにも手に付かなくなる嘉子は二人の転校生の「尾行」を決行する。何故かついて来る未来は「だって、おいしいもの」とのこと。期待と不安に胸を膨らませながら尾行を続けるうち、嘉子は転校生たちがたしかに忍者であることを知り、萌えもだえ、「これはSFよ」という未来の言葉の意味をまざまざと思い知ることになる……。

繰り広げられる忍術バトルと付き従う理屈、SF的説明の数々。いかにして忍術が科学でありうるのか? 畢竟それはこの世界そのものを揺るがし、別の世界像を提示する。「SFとなにか?」問われる問いを軸に、科学とはなにか? 非科学(忍術)とはなにか? という問いが炸裂し、嘉子は知ることになる。この世界がどのようにできているのかを……。

思弁的SF的メタフィクション的BL的百合小説、ここに発動!

文字数:815

内容に関するアピール

あらすじにもあるとおり、忍術に対する科学的な説明を通して「SFとはなにか?」「科学とはなにか?」「世界はどのようである(どのようであっていい)のか?」を問います。

もちろん、忍術に関するSF的な説明はひどくこじつけに近いものとなるでしょう。そこが腕の見せ所でもあります。どれほどうまくこじつけるか? そしてこのような努力はきっとこの作品に限ったものではない。多くのSF作品が同様に貫いたであろう努力を通して、いま一度「SF」を問い直します。ある意味ではSFをSFする小説、SSFF(スペキュレイティブ・サイエンス・フィクション・フィクション)となることでしょう。

といってもこれだけではなんとも心許ない。すこしだけ「こじつけ」の部分をお見せして「アピール」とします。

どれほど非現実的な現象であれ特定の「印」を結ぶことで発動する忍術はそれゆえ「再現性」「反証可能性」を持ちます。となれば科学の対象とならないわけにはいかない。そしてSF的なギミックを使えばすくなくとも一部は説明可能でしょう。

そしてまた、勘の良い方はわかるかもしれません。この物語の鍵は「ウィトゲンシュタインのパラドクス」です。「SF」は、一体どのようにして定義可能なのか? ぶっとびまくったハチャメチャな物語にしますので、是非一緒に考えてみませんか?

文字数:555

SFの術

パタン。彼女のすこし大きめの手帳を閉じる。閉じた拍子に舞ったほこりが部室に差す夕陽の光を反射して金色に輝く。

静寂。

彼女の名前は未来 未来――みたらい みく。わたしのクラスメイトにしてわがSF研究会の新入部員である彼女は、いま、彼女の小説を読み終わって熱い息をしずかに吐くわたしを好奇の目線で見おろしている。金色の髪を風に弄ばせながら。

その小説は、なんというか、とても、ものすごく……

よかった。

すごくすごく、よかった。

ただ――

「未来さん……」

「ん?」

「SFを書いてください……」

どう考えてもそれは、SFではなかった。

「書いたわよ」

「いや、でも」

「あなたがいま読んだそれが、“SF”よ」

まるで子供に教え諭すかのような堂々とした、堂々としすぎた口調にお、おう、となりかけて、いやいや。「で、でもこれはわたしの知ってるSFでは……」

「それはそうよ、はじめて読んだのだから」

いや、そうでなくてですね。

「SFというのはもっとこう、科学とかが出てきて」

「そうね」

わかってくれた。

「そうです、それで、あの、センス・オブ・ワンダーがあって」

「まさに」ようやくわかってくれた!と思うと「あふれていたでしょう? センス・オブ・ワンダー」

いや、まぁ、その、違うセンス・オブ・ワンダーはあふれてましたが……。

「とにかくこれは違います」

「あら、横暴な言い草」

「これはなんというか――」B……と言いかけて口をつぐむ。

「B?」

「いえ、なんでもありません」

「なにかしら、気になるわね。B……BestSF? それともBadSFかしら」

「とりあえずSFではないです」忍者とか出てくるし。

「いえ、これこそSFよ」

ぎゅっ、と目をつむる。

わたしは頭が痛かった。

わたしが甘かった。

当然、ふつうのなにかが出てくると思ってはいなかった。彼女は未来小説――みたらい こっせつ の、かのベストセラーSF作家の娘。ただでさえSFの極北、「もはや未来小説というジャンル」とときに呼ばれさえする彼――彼女?の娘で、本人もその神秘的なまでの容姿に似合ってか似合わずか数々の奇矯な言動で知られる未来さんが、当たり前のSFなどを出してきた日には逆に驚くぜ驚天動地!というのがわが采配高校全校生徒のDNAにまで刻まれた習性であり永久の不文律というのはもうすでにずっと前からわかってたことなのだけど、でも、でもですね、だれが思いますか「SFを書いてみてください」「もう書いてきたわ」というやりとりのあとに出された小説がいちおう最後の最後までどう読んでみてもハード!忍者!BL!だったなんて!ええ!?

でも、これは

これは惜しい。手放してはならない、そうなにかが告げてる。なにが?わからない。わたしのなかのなにか。決して欲とか、萌えとか、そういうんじゃなくて、なくてですね……いや、まぁ、その、この、なんというか、ものすごく胸に迫る、その……男性と男性の?微妙な、関係?というか、あの、なんですか、禁断の、ね?あれです、すごくいいんです、これ、ほんとに、読んでほしい、誰かに、誰だ、わかんないけど、これが書ける未来さんなら、すごく面白いSFを書けると思うので書いてほしいし、読みたい。そういうことなんです本当です信じてください。

でも一体、

どうすれば書いてくれるんだろう……SF。

*

《大災害》と名付けてみたはいいものの、誰もその名を使うことはない。

というのは誰もそれが災害であることに気付かなかったし、気付く前に大抵は死んでしまった。

と、そんな風に落ち着いてる場合ではないのだけど、でも、一体どうすればいいというのか。

刻一刻、AIは次々に暴走し、宇宙船は墜落し、軌道エレベータはグネグネ曲がり、核ミサイルがお祝いとばかりに地球各地でボンボン爆発する。そんな状況で。人々は考える間もなく死に、死に、死に、悲しむ間もなく死ぬ。わたしは焦りながらも、どこか現実感を欠いている。

*

わしわしわしわしわしわしわしわしわしわしわしわしぃ

ずず……

ぐじゅぐじゅぐじゅぅ、ぺぇっ

鏡を見ると、憂鬱そうな顔のわたし。じっさい憂鬱で、また、あの、夢を見た。「世界の終わり」の夢。べつになんの夢を見ようが、なんの嫁を見ようが、どうでもいいといえばどうでもいいんだけど、もうすこし、こう、変わり映えとか、望めないものだろうか……。このさい悪夢でもいいからさ、と口をゆすいで口元を拭いて眼鏡をかけて、すこしにこりと笑ってみる。なに笑ってるんだか。

着替えて、朝ごはん食べて、昨日作っておいたお弁当の仕上げ、テレビを消して、靴をトントン。

「いってきまーす。お弁当もってってねー」

「ありがとー、いってらー」

寝室から届くお母さんのけだるげな、だけど頑張ってる声を背に、ちょっと笑ってドアを開ける。

毎朝見る家の前の風景はいつもよりも暗くて、雨が降るのかな、と反射的に手のひらを空に向けて差し出してみる。そのとき、ポタッとしずくが手のひらに一滴、落ちてきた。

しずくは虹色に輝いてる。

え

というか臭っ!

ガソリンのにお――

と、この暗さがどんどん濃くなっていって上を見たら巨大なタンクローリーが空から

――忍法・光電返しの術

どこからともなくイケボとともに

タンクローリーは

空へと消えた。

*

すべてのジャーナリストは自分たちだけが大事件の現場にいると信じて、次の瞬間に死ぬ。

たぶんすべてを見渡せているのはわたしだけで、それも単なる偶然に過ぎない。

わたしは《地球シミュレータ》のコンソールルームにいて、朝、緊急アラームに起こされて、すわ寝相か、また押しちゃいけないスイッチ寝相で押したかと思ったらそんなことはなく《地球シミュレータ》は通常運行。問題はそちらではなく、キャリブレーションのために収集している地球各地の観測機から寄せられる情報を自動で解析した情報が異常値を示していた。というか約半数の観測機からの通信が途絶している。

情報を総合すると、現在、地球の至るところで「事故」が起き、破滅的で壊滅的な被害を及ぼしている。らしい。

わかるかぎりすべて、機械やコンピュータ、AIの誤動作が原因。らしい。

テロ?

それとも……テロ?

*

「転校生の伊賀現くんと甲賀在くんです。自己紹介できる?」

「できますよー」

「できるかどうかじゃなくて、自己紹介をしろよアホが。伊賀現です。よろしくお願いします」

「あんだとこら甲賀在くんですよろしくっすー」

ラヴラヴかよオイと思う前にふたりの名前に驚く前に、ふたりの顔に驚いたし、というかずっと前、朝のタンクローリーの一件から驚きが全然消えない。

だいたいなんで空から降るタンクローリーを跳ね返したイケメン二人組が転校生で、しかも昨日読んだ未来さんの小説の登場人物と同じ名前なの?

もうわけわかんない。

わけわかんないよー!

すべて投げ出したくなる、けど、わたしのうしろ、隣同士の席に着くまでの短い間にもイチャイチャ軽口を叩きあって叩きあってるふたりを見て聞いて見て聞くだけで生きる希望が湧いてくる。癒しやでぇ。極上やでぇ。わたしのうしろの席というのがツボで、なまじ姿は見えず小声のちょっかいだけが聞こえるからいやでも――いやじゃないけど!――想像と妄想は腐くら、もとい、ふくらむ。

幸福です。

幸せです。

ってガーーーン! いま、見られた、いま、にへらぁ、とにやけてるのを未来さんに見られてニヤリ、ってされた! うがー、恥ずい。違うん。違うんですよお。

でも、とにかく、それはともかく、異常だ。この事態はとても、とてつもなく、異常。まずタンクローリーは朝、空から降ってきたりしないし、それを跳ね返す忍者なんてありえない、その忍者が転校生としてやってくることも、それに――。

それにたぶん一番異常なのは、彼ら――黒髪さらさらヘアーでクールな伊賀現くんと、金髪トゲトゲヘアーでさわがしく人懐っこい雰囲気の甲賀在くん――が、昨日読んだ未来さんの小説にでてきてたことだ。忍者として。そんなこと漫画でもアニメでも見たことない、と思う。小説の登場人物が転校生として現実に飛び出てきたか、それとも、未来さんが転校生のことを予見して小説に書いたか?

ってあ!そっか。そっかそっかなんだわかった。そーいうことか。未来さんはきっとふたりの知り合いなんだ。それで転校生として来ることを知っていて、彼らを題材にした忍者BLを――ってそれってマズくない? さすがにナマモノは……まぁ本人に見せなきゃいいのかな。それとも、もしかすると許可取ってるのかも。「ふたりを題材にBL書くけどいい?」「別にいい」「いいっすよー」的な? ううん、どうなんだろう、ありそうか? まぁないこともない、か。いや、もしかするともしかして、ほんとに……? ふたりはほんとにその、そういう関係で、だから許可したと……おお……。と思わずうしろを振り返ってみて、すぐに前を向く。やばい、目が合った、すごい不思議そうな目で見られた。伊賀君に。そりゃそうだ、授業中に突然前の席の女が振り返って見てきたら……いや、大丈夫。転校生を珍しがってるだけだと思われるだけだと思う。珍しくない。転校生を珍しがるのは全然珍しくない。うん、全然、大丈夫。きっと。

とにかく一度、授業が終わったら未来さんを問い詰めようと決意し、チャイムと同時に決行、ちょうど声が明瞭に届く射程範囲内にわたしが足を踏み入れた瞬間、しかしいつも通りマイペースな未来さんの一言が機先を制し、わたしを黙らせた。

「ね? だからSFを書いたって言ったでしょ?」

え

まって、

全っ然

意味分かんないんですけど。

まったく。

*

「マスター、やばいんじゃないですかコレ」

「そんなことはもうみんなわかってんだよ黙ってろよR」

「あんだとこらUT」

「喧嘩しないの」と、自分の作成した研究サポートAIのRとUTをたしなめるうち、なんとなく落ち着きを取り戻すことができてきた。

「ママー、どうするの?」もうひとりのAI、MMが心配そうに尋ねる。いつもはいたずら三昧わがまま放題でわたしやRやUTをひっかきまわしてばかりのこの子も、いまはおびえた様子で、口数もこころなしかすくない。

「ん、考え中」

考えたってどうにもならないとは思うけど。

《大災害》に気付いたときからすでに事態はわたしの手に負える範囲を大きく超えていた。もはやどう逃げるかしか考えるべきことはない。収束も解決も、わたしの役目ではない、どう考えても。一応政府当局とか報道機関に事態を知らせる連絡はとったけど、半数以上はそもそも相手方に繋がらなかった。やれやれ。もう、やれることはない。といって、逃げる手立てもほとんどない。

《大災害》は地球の至るところで起こってるけど、事故現場はなんとなくゆるやかにクラスターを形成していて、そのうちのひとつが目下この研究所に向かってきている。じりじりと。逃げなければ。でも、一体どこに? 安全な場所なんて――宇宙船や核ミサイルが少々降ってきても大丈夫な場所なんて――そう簡単には思い付けない。地下深くにあるだけ、この研究所が第一候補って感じだ。

もしかしたら、

死を覚悟しなくちゃならないかもしれない。

どうにもならないときは、本当にどうにもならない。

後悔しないために。後悔できなくなったあとで後悔しないように、どうすればいいだろうか? と、

この子たちを見ながら考える。

*

わたしはなにをやってるのだろう。

ふたりの転校生を尾行しながら、思う。でも、こうするよりほかにないこともわかってる。

わたしは謎が好きだ。不思議なことが好きだ。だからSFとか、科学とか、それにミステリも好きだ。でも好き過ぎて、不思議なことや謎なことがあると、ほかのことが手に付かなくなる。

ふたりの転校生、それから未来さんは謎が多すぎる。とても。でも未来さんにいくら聞いても「SFよ」「SFなのよ」としか言わないし(としか言わないこともないけど、どちらにしろ話は通じない)だったら、自分で探るしかない。

ふたりの謎を。

「いいわよね、謎」

「う……ついてきたんですか、未来さん」軽口を叩きあいながら下校するふたりを凝視する視線を、一瞬だけとなりで覗きこむ未来さんに向ける。

「みくって、よんでいいわよ」

「遠慮しときます……。それより、どうしてついてきたんですか?」

「おいしそうだから」

まぁ、それは……同感ですが……とは言わない。

「なぜあのふたりを小説に書いたんですか?」

「SFだもの」これだもの。

埒が明かない。

それにしても、未来さんがふたりの転校生を転校してくるまえに小説に書けたのは、以前からの知り合いだったからだとしても――その言質さえ未だ取れてないけど――謎はまだ残ってる。とても大きな謎が。けさ、あのふたりは空から降ってくるタンクローリーを跳ね返してみせた。いうなれば、わたしの命の恩人だ。ふたりは愕然と立ちすくむわたしを一瞥して、颯爽と消えた。そう、まるで忍者のように。というかあからさまに「忍法」とか言ってた気がする。

忍法? 忍者? 馬鹿げてる。と思う。そんなもの、あるわけない。

でも、わたしは見てしまった。なにを? 忍法を? 忍者を?

いま、わたしは信じてるのだろうか? 忍法を? 忍者を?

わからない。

なにを信じてるか自分でもわからない、というより、なにかを疑うべきなんだろうけど、なにのどの部分を疑えばいいのか、わからない。

そしてなんとなくその鍵を、となりでふたりの男子生徒を一緒に監視してる嘘みたいな美少女がギュッとにぎってる気がしてる。なんとなく。

「……未来さん」

「ん?」視線は伊賀君と甲賀君に合わせながら、声だけこちらに向ける。横顔は陶器のようにつるつるで白くて、指でおせば本当にくぼむのか、確かめてみたくな――ってそうじゃなくて。

「SFというのは、どういう意味で言ってるんですか?」

「同い年なんだから、敬語じゃなくていいわよ」

いや、あの、質問を……と言いたかったけど、手数が増えるだけなのでおとなしくしたがう。「あの小説がSFって、どういう意味で言ってたの?」

「どういう意味もなにも、普通の――」

「そうじゃなくって!」がし、と彼女のポールの先端のようにまるい肩を掴むと、未来さんはちょっと驚いたみたいに目をまるく、こころなしか頬を赤くする。その表情が、ちょっと傷付いたみたいに見えてあわてて手をはなすと、いつも通りの彼女の声が「気付かれるわよ」と伊賀君と甲賀君のほうに注意を促した。

そうだった、冷静に。

「SFであることと、なにか関係あるんでしょ? あのふたり」

「……そうね」

そう言ってからすこし考えこんで、未来さんは、肉厚の花びらをちぎってのせたみたいな真っ赤な唇を妖しげに開いた。

「科学って、なんだと思う?」

*

R、UT、MMをスキャンして作ったバックアップをネットワーク上にばらまいてから、自分に対しても同じことをするべきだろうかと考える。

現行の科学でできないこともない。脳の状態を詳細にスキャンして、そのデータをネットワーク上に放流する。いつかガラクタのようなそのデータを発見した人のうち奇特な人が人工脳にインストールしてわたしを蘇らせてくれるかもしれない。

でも結局、そんなことをしなくても同じようなことは起こるだろう――と《地球シミュレータ》に携わる研究者のひとりとして、わたしには理解できる。わたしが死んでも、このプロジェクトが永遠に忘れ去られても、同じようなことは絶対に誰かが試みる。確信がある。そしてシミュレートはいまこの瞬間の地球をデータ上に再現して、そのなかにはわたしもいる。いまこの瞬間のわたし。この困惑、この諦念さえも。いつか必ず再現される。だとすればそこに付け加えるべきものなんてあるだろうか?

この《大災害》被害者のうち一部は、生き残った親族の願いにより「ありえたかもしれない生」を生きるだろう。実際の表立っていない――しかし熱心に隠されてるわけでもない――意図の一部分もそこにある。RもUTもMMも、《あの事件》で失ったわたしの子供たちの脳の状態を《あの事件》以前のシミュレート結果からディグして、再現したものをもとに構築した。といっても、RやUTやMMにあの子たちを投影しているつもりはない。この子たちはこの子たちだ。

同じように、再現されたわたしはどこまでも完璧にわたしでありながら、どこまでいっても「わたし」ではない。わたしと同じように視界も意識も持っていたとしても、「このわたし」との連続性は断ち切られている。わたしの世界の限界の外にいるわたし。だったら、そんなわたしが生きようが死のうがパイロットになろうが幸せになろうがじつはどうでもよくて、それより「このわたし」の残りの生と感情を充実したい。

そう思ったとき、まるで心を読んだかのようにMMが提案してくれた。

「一瞬に永遠を生きる方法があるよ」

と。

*

「科学?」

「そう、SFはまずなにより科学でしょう?」

「それは、そうだけど……」

すこし意外だった。てっきりSFうんぬんは例の「すこしふしぎ」あたりではぐらかされると思ってたから、こんな直球で来るなんて思ってもみなかった。

「例えば空から降るタンクローリーを跳ね返す忍術は科学的でありうるかしら?」

「なんで知ってるの!?」

「ふふ、ちょっとね」と意味ありげに例の手帳――その中にはあのハード忍者BLも収められてる――にそっとふれて笑う。

「ある意味では、科学でありうると思う……」と、「ある意味」と「ありうる」をわざと強調して言う。「例えば運動量保存の法則にしたがえば、タンクローリーよりもっと重い物体をぶつけたり、反対方向に排出すれば、跳ね返せる……と思う。でもそんなものは無かった」

「重さは目に見える?」

「見えないけど、でも……」でもといって、その先に言うべき言葉が見つからない。苦しまぎれに話を逸らした。「でもそれが「忍術」だっていうなら、やっぱり科学じゃないんじゃない?」

「どういう意味?」

「うまく言えないけど……「忍術」という言葉のうちに「科学」と相容れないなにかが入ってる気がする……なんというか、「魔法」みたいな」なに言ってんだこいつ……と自分で言ってて恥ずかしくなる。

でも彼女はすぐに否定はしなかった。「なるほど。たしかに「忍術」や「魔法」はその定義からして「反科学」を含むのかもしれないわね。科学の外側にあるからこそ「忍術」や「魔法」でありうると」

未来さんが言語化してくれたわたしの感覚に頷く。

「でも本当にそうかしら? 古の占星術や陰陽術は万物の理を知り、未来予測を行うためのものだった。それはそれぞれの時代なりの科学であったとわたしは思うわ。それらを科学と切り分けるのは後世からの勝手な視点でしかない、とも。忍術や魔法もその延長線上にあるんじゃないかしら?」

「でも」反感がぬっと首をもたげる。そんな話は2ちゃんねるで見飽きたよ!「科学には反証可能性や再現性が――」

「ないかしら?」まっさらな雪原だった頬がぐにゃりと歪んで妖艶に笑う。「反証可能性に再現性」

「ど、どういう意味?」

「もちろん忍術や魔法にもいろいろあるでしょうけど、たとえば伊賀君や甲賀君が使う忍法は、発動するための「印」と、現象としての「忍法」が一対一で対応してるわ」

だからなんで知ってるんだ……と思うけど、それは一旦置いておく。

「まず反証可能性だけれど、印を結んで期待する現象がなにも起きなければ反証される、とすれば反証可能とは言えないかしら?」

「まぁ、たしかに……」仮に本当に忍法があるとするなら、実験は(本人の協力が得られれば)かなり簡単だ。

「そして、ある意味では実験はすでに為された」

「あ……」

空から降るタンクローリーと、その反射……実験。

「でもそれは、その、なんらかのトリックが」

「あら、トリック結構じゃない」

「え?」

「タンクローリーを跳ね返すという現象を引き起こすなんらかのトリック――つまり方法があり、それに忍法と名付ける。はい終わり」

「いやでも、そのトリックと印を結ぶことの因果関係が問題であって――」

「つぎに再現性だけれど」おもっきし無視された。「同じ印を結べば誰にでも忍法を使えるなら、再現性がある、とは言えないかしら?」

ええ……

超眉唾なんですけど……。

どん引きするわたしをよそに未来さんはにっこり笑い、十本の指を蛇のようにぬらぬらと絡ませる。白く、ほのかに透き通って、赤い爪の舌をちろちろと覗かすエロティックな蛇。十匹の、みじかい淫乱な白蛇。メドゥーサのようにわたしを釘付けにする……

――忍法・小火の術

きゃっ――

思わずへんな声を出してしまった。

得意げに笑う未来さんの指先、人差し指の頂点に、ライターの火のようにかわいい葉っぱ型の小さな炎がゆらめいていた。

*

「たしかに……不可能ではない」

MMの提案する「一瞬に永遠を生きる方法」を吟味して、まずはそう結論付ける。

「だけど、リスクはかなり大きい」時間が大きくずれてしまう。そのうち、意識がバラバラに砕け散って、この子たちのことも忘れてしまうかもしれない。永遠を生きるとはそういうことだ。

「うん、だからいますぐ試すことではないと思う」MMの幼い、かわいい声がふしぎな崇高さを伴って室内に響き渡る。

わたしは頷いて。「用意だけはしておこう」とコンソールに手をかける。《大災害》の最寄りの災害クラスターはこれまで通りの速度でこっちに向かってくるなら、あと5時間ほどで到着するだろう。時間は十分にある。いま試して、意識がバラバラになり、結局到着前に《大災害》は収束しました――では笑い話にもならない。やるとすれば、到着直前。

UTとRも動き始める。この子たちはいま、なにを思っているのだろうか?

*

ぎょえええええ~~~~~~~~~!

ですよ。そりゃ出ますよ、ぎょえええええ~~~~~~~~~!の一つや二つ。出ます出ます。

え、なんですか、未来さんも忍者だったの?ってあ、印結べば誰にでもできるんだっけ?えっじゃあわたしにも?ってちょっとちょっと信じてんの?いや、もう、わかんない、信じるってなに?なんだっけ?どういう条件を満たせば信じてると言えるの?そんなことも忘れて、いや、最初から知らなかったかも。もう全然なにもわかんないよまったく。

なんか腹立ってきた。

なんだよ~~~も~~~~~っと叫びそうになったそのとき「あっ、出てきた出てきた」と未来さんが指差す。見ると伊賀君と甲賀君がサイゼから出てくるところだった。「うはー、食った食った」とぱんぱんに膨らんだぽんぽんをぺんぺんと叩く甲賀君に伊賀君はしかめっ面で「食い過ぎだアホ、任務の前に」と言う。任務? というか甲賀君、口元にトマトソースがついていてさすがに高校生でそれはどうかと思う。まぁ百歩譲ればかわいいけど。「おい」と伊賀君も気付いたようで顎をつかむようにしてそのまま親指で口元をぬぐう。「おっ、あんがと」と笑顔の甲賀君。ポイント高い。「おい」の一言、ポイント高い、内容を言わない。ためらわない。そして甲賀君、伊賀君が急に顎をつかんできてもまったく警戒感を示さない。忍者だから他の人だったらこうはいかないはず、ポイント高い。そしてあの晴れやかな笑顔、ポイント高い。ポイント高いよ! と思ってると、伊賀君は親指についたトマトソースをどっかになすりつけるなり処理する場所を探してる風でまわりを見まわしたのち、前をお気楽そうに歩く甲賀君のうしろで、そっと、親指のソースを舐めとった。

おい見たかいまの。

なあ!やばい、やばいだろ、なんっっっっだよそれえっ!マジ?マジでやってんの?おいおいおいおいマジじゃんそれマジじゃん、やばいやばい手ふるえる、ふるえるんだけど、うおおおお、っていうかさ、なんでそんな、舐めたあとそんな切なそうな表情してんの?罪悪感感じてる風なの?つらそうなの?それ、もう、おまっ……証拠じゃん!それ!証拠じゃん!完全じゃん!100%じゃん!ねぇ!?そうだよね未来さん賛同してくれるよねって思って未来さんを見ると真っ白だった顔が紅潮してぷるぷる震えてかわいくそんでそっとつぶやく。「……証拠じゃん」

「だよねえ!」と思わず指差すとお互い50回くらいがくがく縦に首をふるわせた。にやけながら。

やっばい。

謎の、沈黙の連帯感とともにふたりして尾行を続行してから数分後、我慢できなくなってわたしは切り出した。「あのさ」

「ん?」

「伊賀君って、やっぱその……」

「間違いない」とだけ言う未来さん。もちろんそれで通じる。そしてその確信の奥底にあるものをわたしは知りたい。「読んだでしょう?」

と言って未来さんは例の小説の書かれた手帳を取り出してみせる。

「うん。読んだけど、でも……」それはフィクションであって。

「一人称視点は嘘を吐けない」

未来さんの確信的な口調はそれだけ言った。

ちょっと意味がわからない、しばらくの間は。でもなんとなくわかってくる。未来さんのあの小説は伊賀君視点の一人称形式で書かれていた。叙述トリックもない。だからそこに嘘は無い。もちろんそれはフィクションなんだけど、でも、たぶん、未来さんはそうじゃないと言ってる。なんらかの経路でその小説は伊賀君の心の声をそのまま文字にしたもので、だから、それが一人称形式で綴られてる限り、そこに嘘は無い。100%真実だということ。つまり――。

小説のとおり、伊賀君は甲賀君のことが好きなんだと。リアルにあの切実さで100%愛してるのだと。

未来さんはそう言ってる。そしてわたしは、

なんだかそれを信じたくなってきていた。

いや

いやいやいやいやそうじゃないでしょ、あぶないあぶない、危うく籠絡されるところだった、あぶなー、そう来たかー、その手だったかー、もう、ほんと、油断ならない。

「騙されないからね」と言うと。

「うふふ」とかわいく笑った。

もうなんだこのひと。

いちいちかわいいの腹立つんですけどっ。喧嘩売ってんのか! もしくは誘ってんのか!

「誘ってるけど?」えっ?

なんで、いや、というか近っ。「……顔が、近いです」

「そう?」にこっと笑って近かった顔を離して、それから手をつなぐ。「ほらっ、行くよ」

見ると伊賀君と甲賀君はずっと遠くを歩いていた。

指先に熱を感じながらひっぱられるままに歩きだす。

*

「準備はできた」

「できたねー」

「こっちもできたよ」

「こちらも完了だ」

これでいつでも「永遠を生き」られる。

とはいえリスクもある、なるべくなら使いたくはない。

本当に?

一体、なにが違うんだろうか?

もしかしたら、そちらのほうがずっと幸せなのかもしれない。

――いや。

やめよう、いまそんなことを考えるのは。

*

「というかあの、ふたりはどこに向かってるの?」

ついていけばいくほど、どんどん人気はなくなるし、そもそもこの距離をなんで徒歩なの? バス使えよバス。通学路なら学割で定期買えるだろうし……というかずっとふたりで歩いて別れる気配ゼロだけど、もしかしてあの、おふたりさん、おなじ家に住んでるのかい? 同棲? 同棲ですか? 同性で同棲ですか? ちょ、それ、もう、どうせいっちゅーねんちゅーか答えは一つやん? みたいな? もうなんかわざとだよね、いろいろとさぁ……。

「さぁ?」あっとそうだった質問したんだった。「そこまでは知らないわね。たぶんもうすぐだと思うけど」

しばらく歩くと未来さんの予言通り、ふたりは錆びだらけのうら寂れたでっかい倉庫の前で立ち止まった。漫画やアニメでよく見るような、たとえば自分の身長の2倍くらいあるデジモンがある日突然わたしのところにやってきたらまずここに隠すだろうなあ……というような、なにに使われてるかも定かじゃない倉庫。ふたりはここに住んでる? と考えると若干の萌えはあるけど、さすがにそうは思わない。さっき伊賀君が口走った「任務」という言葉がぶんぶん蠅のように頭の中を飛び回る。むしろわたしはその言葉を忘れたい、というか認めたくない。

運良く、伊賀君と甲賀君は倉庫の扉を開け放しにしてくれてたので機を見てそそくさとふたりに気付かれないように倉庫に入れた。シートに覆われたなにかもわからない物陰に隠れて未来さんとすこしくすくすと笑う。なんとなくわくわくする。

「おーい、出てこーい、いるのは分かってんぞーい」

甲賀君が大きな声を倉庫じゅうに響かせる。伊賀君は静かに見守っている。

がぱあっ!と目の前のシートが盛り上がって中から黒装束の人間が出てきたので、はうあっ!とおっさんみたいな野太い声で叫びそうになったところを未来さんが口を押さえてくれたので助かった。「あっ」と未来さんが小さく叫んで手を引いて押さえ、顔を赤くしてわたしをにらむように見てくる。ん?

「なんだ?てめぇら、人が気持ちよく寝てんのに、何故起こした、理由を言え、殺すぞ」

「お前を殺しにきた」と伊賀君。

「はあ? 俺がお前を殺すならまだしも、なんでお前が俺を殺すとか言うわけ? ひどくない?」「ひどくない」「ひどいよ。理由を言えよ殺すぞ」

「お前は主君の邪魔なんだよ、だから殺す」と甲賀君。

「なにそれ、その主君ってやつひどくない?」

「ひどくない」

「いや、ひどいと思うけど」

「ひどくない」という微妙に中身のない会話が繰り広げられてる裏でずっと未来さんがわたしのほうを――まるでにらみかたを忘れたように――熱烈に見つめてくるので「え、あの、わたしなんかした?」と小声で聞くと「さっき嘉子ちゃんの口を押さえたとき、覆った手を舐めたでしょ」と責めるような口調。そう言われてみると、ちょうどはうあっ!って形の口のときに押さえられたからひょろっと舌が当たったかも、なんか舌先がしょっぱいし。てか、未来さんの手もしょっぱいんだ。ちょっと感動する。

ううー、とうらみっぽく見つめてくる未来さんかわいい。「みくちゃん」と言う未来さん。「ん?」「みたらいさんじゃなくて、みくちゃん」「って呼んだら許すってこと?」「ん」と頷く未来さん。「かわい」「は?」「いや、あの、わかった、みくちゃん……って呼ぶ」「ん」とおごそかに頷いて伊賀君と甲賀君と謎の男のほうに真剣なまなざしをもどす未来さ――じゃなくて未来ちゃん。なんだよ~~~も~~~~~っ。

「で? 結局なんの用なの? 殺すって脅しでしょ? なにをしなければ俺は殺されるの?」という例の謎の男の声で正気に返る。中身のない会話はようやく終わって核心に迫りはじめたみたいだ。

「いや、もう殺すことは決まってるから」

「危ないやつだなー。覚えがないんだけど」

「あるだろ、ほら、タンクローリー」

「ああ!」と明るい声で納得する謎の男。「え……でもそれって俺べつに悪くなくない? あれでしょ? お前ら、こっち側でしょ?」

「どうだろうな」

「あー、困んだよなー仕事の邪魔されると。つーかなんでこの仕事に邪魔者が出てくるわけ? わけわかんねー。俺って完全、正義の使者だよね?」

「かもしれんな」

「ああ、あれか、お前らも操られてんのか」

「そうじゃないよ」

「わけわかんねー。その主君ってどこの誰よ」

「言わねー」

「そっか。じゃあ死ねよ」男が複雑な印を結ぶと彼の足元に伸びる影が気味が悪いほど真っ黒に染まり、ぬたあっと立ち上がる。ギザギザの輪郭の、巨大な腕のような造形をしたその《影》は二又に分かれて、両側から伊賀君と甲賀君を襲う。

ついに、始まった。始まってしまった。忍術バトルだ。

あの小説の通りだ。ほんと、いやになるくらいそのままだ。覚えてる限り同じ忍法を同じ順で男や伊賀君や甲賀君が口走り、繰り出される。きっとあれを読んでなければもっと正常に驚いて正常に怖がって正常に半狂乱になってたと思う。そうならなくてよかったのか悪かったのかわからない。「こっち」と未来ちゃんはわたしの手を取って、たぶん一番安全で見つからない場所につれていく。

「ねぇ、これほんとにSFなの?」

心配になって聞く。いま一番心配なのはそれなの!?と自分で思う。

「もちろん」

にかか、と未来ちゃんは得意げに笑った。

*

ブツン――

コンソールルームが突如として暗闇に包まれ、すぐに復旧する。

「R、UT、MM、大丈夫?」「だいじょーぶ」「大丈夫だ」「問題ない」《地球シミュレータ》は――電源含めてスタンドアロンだから無事だ。「それより」「発電所がやられた?」「いや――」モニタを見上げて被害状況を確認する。「発電所は大丈夫。いままでも大規模なテロは発電所を避けるように起こされてたし。電気が通ってないと起こせるテロが限られるからだろうけど」「もしかして発電所に行った方が安全だった?」「いや、発電所は発電所でアンドロイドとか使って制圧されてるみたいだ」「制圧というか、人間は基本皆殺しだね」「じゃあやっぱりあの手しか……」「いや、というかこれ、ヤバいよ! 来てる!」「ん?」「見て」

モニタの一部が切り替わって研究所内の別の研究室の映像が写される。ちょうどホログラム・コンソールを叩く同僚のうしろからアンドロイドがなにかよく見えないけど重そうな物体で頭を殴打する瞬間だった。

「クラスタより先に――」来てる。ウィルスかなにか、《大災害》の元凶、機械やAIを暴走させるなにかが――「R!UT!MM!すぐにアンドロイドインタフェースの中に入って!」起動して「UTだ」「Rだよ」という声を聞いた瞬間にケーブルを引き抜く。「回線も切って、完全にスタンドアロンに」と指示してから「MM! 早く!」と叫ぶと室内にMMの幼い声が響いた。「入らない」

え?

*

「SFってなんだと思う?」

「いま聞くこと?」と一応言ってみるけど「もちろん」と返ってくることはわかってた。

「まぁ……「SFとはなにか?」って聞かれると、すぐに答えは出ないけど……」

「そうね。長らく議論が重ねられたいまとなっても、結論は出ていない。というより永遠に出ないと思うわ」

「まぁ、たしかに」耳のすぐそばを猛炎がかけぬけて、周辺の髪をすこしだけちりちりに焼いた。「ひょっ!」

「うふふ。そしてそのことは希望だと思う。だっていま思いつく定義に、これから生まれるSFも含めてすべて収まるなんて、あまりにつまらないし、SF的でもないじゃない?」

そう言われてみれば、そうなのかもしれない。「科学の発展が予想し切れないのと同じように、SFの発展も予想し切れるものじゃない、と」

「そういうこと」ちりちりに焼けたわたしの髪を撫でながら微笑む。「それに、ジャンルというものはおしなべて、一つの定義に収まるようなものではないと思うわ」

「どういうこと?」

「ゆるやかに、なんとなく、似た者同士が集められて、例えば「これらはSFだ」とSFファンならなんとなくわかるような形で合意が形成されていく。それは雑誌という形で集められたあとに事後的に生まれる合意なのかもしれない。それとも、家族的類似性とでも言えばいいかしら?」

「家族的類似性?」

「家族の似かたに決まった定義なんて無いでしょう? わたしの鼻はお父さんに似てるけど、目はお母さんに似ていて、お姉ちゃんとわたしは口元が似てるとか、性格はおばあちゃん似だとか、そういう風にぜんぜんバラバラな部分でそれぞれ似ていて、ゆるやかに繋がってる、なんとなく顔や性格を見て「家族だな」ってわかるみたいに」

「……ふむん、確かに」言われてみるとSF作品でも、あの作品とあの作品は似てるけど、別のあの作品とは別の部分で共通性があって――というように、なにか唯一の「SF性」というより複数の「SFっぽさ」が、複数の作品の共通性や類似性を通して浮かび上がってくるような、そんな気も、する……。

「で、で、でも、いくらなんでもこれは――」と抗弁するために指差そうとして立てた指先を氷の塊がかすめた。「熱っ!」「あー、ぱっくりいっちゃってるわね」未来ちゃんが鞄からばんそうこうを出す。女子力高いなオイ。ばんそうこうを貼る前に赤く溜まった丸い血をちろっと舐めて、頬を染める。恥ずかしいならやらなければいいのに「そうもいかないのよ」あっまた心読んだ!?

「火炎や氷結は化学反応で起こせるし、少量の薬品なら手品の要領で隠し持てるわ。ナノマシンで分子構造を組み替えることも可能ね。それに、熱は分子の振動だけど微視的にはバラツキがある。たとえばナノマシンを使ってマクスウェルの悪魔みたく早い分子のみ偏在させるようにすれば――ちょっと遅いかしら? 素直に逆カルノーサイクルを回した方が手早いか」

「え、ちょ、ちょ、ちょ、どれなの?」

「どれでも構わないわ。「可能である」そのことだけが重要なの」

「えー……で、でも、タンクローリーはいくらなんでも跳ね返せないんじゃ……」

「電磁力を使えばどうかしら? 電流を巻けば垂直方向に磁場が生まれる。超伝導を使えばロスゼロで回せるわね。あるいはもっと微視的に、磁気モーメントを整序してもいいわ」

「じゃ、じゃああの《影》は? 敵の忍者が使ってるあの」と口走った瞬間、ちょうどその《影》が頭上を過ぎ去った。あっっっぶな~、《影》が過ぎ去った跡はコンクリートだろうと鉄だろうとゼリーみたいにえぐりとられる、もうすこし頭を上げてたら落ち武者みたいな髪型になるところだった。

「あれは……」珍しく、未来ちゃんが困ったような顔をする。説明が思い付かない、というよりは、小学生に子供が生まれる原理についてどう説明しようか、というような困惑顔。「ブラックホールのようなものと考えればいいわ。物質でもなんでも一方的に別の空間へ移すばかりだから、当然光も反射せず、黒い《影》としてしか見えない」

「ブラックホールはそんな簡単に作れないと思うけど」

「つまり難しく作ってるのかもしれないわね」

うむむ……なんというかやっぱりはぐらかされてる感がぬぐえない……。

「いま、科学だと思われてる事柄が世界のすべてではないわ」

「それはわかるけど……」ニュートン力学の余白として相対論や量子力学があったように、また別のフロンティアがあるかもしれない、というような話はそれこそ聞き飽きた。「でもだからといってなんでもありでは……」

「でも、ことによると科学はそれを受け入れるべきなのかもしれないわよ」

「というと?」

「もし仮に現実として世界が「なんでもあり」だったなら、その前提を受け入れない限り科学は世界を正確に描写できないでしょう?」

「でも現実は「なんでもあり」じゃないと思うけど……」

「ほんとにそう思う?」と言って未来ちゃんはいままさに戦ってる「忍者」たちを示す。「あなたの思う「科学」はあれを十分に説明できるかしら?」

ああ、そうだ。

そうだった。

頭が痛い。

そっか、違うんだ。あの暴れまくる忍者たちの忍法をいちいち必死こいて科学的に説明すべきなのは、未来ちゃんじゃなくてわたしなんだ。科学こそが世の中で起こる現象をもっともうまく説明できるツールだと考えるわたし。でなければ、わたしの頭の中にある科学は、無矛盾なだけで現実には適用できない、美しいけど無用な架空の理論に成り下がってしまう。わたしがあの忍者たちに覚える一抹の不安の正体はそこなのかもしれない。わたしはあれを説明するか、それともあれを説明できる未知の理論を現行の科学にうまくくっつけなければならないのかもしれない。

「うう~~~~~、なんだよ~~~~~~」困る。困るよそれ。とても手に負えないよこんなのわたしには。

「うふふ、かわいいなあ」と未来ちゃんは困るわたしのあたまをわたしの代わりに抱えてすりすりする。おっぱいが、当たっていますよ。

*

「どうして……ねぇ! MM! 早く!」早くMMをアンドロイド・インタフェースに入れてネットワークから切り離さないと、ウィルスかなにかわからないものにMMが乗っ取られてしまうかもしれない。

「スタンドアロンになったら、戦えないでしょ?」

いつになくやさしいMMの声に崩れ落ちる。どうして。そんなこと。「そんなことしなくていい」

「といってるそばから、来たよ」モニタが点滅する。あははあはははははあは。赤ん坊や、少女の笑い声のような音声が室内のマイクを通してわたしたちを取り巻く。「よかった。もしわたしが止めなかったら、絶対間に合わないもん。さあ、ママ、早く準備を始めて、どれくらい止められるかわかんないんだから」

RとUTを内包したアンドロイドが作業を始める。わたしも、無力感をまざまざと味わいながら《地球シミュレータ》への接続端子を首元のコネクタに挿した。

*

「ある日突然、相転移が起こって新しい相互作用が生まれるかもしれない。あるいは理由なく物理法則が変わるかもしれない。それがありえないと言える根拠はどこにもないわ。現行の科学は、これまでたまたま現実と一致していたのかもしれない」

わたしは頷く。それは確かに否定できず、そして目の前の状況さえなければ無視してもよい――と、思っていたであろう――可能性だ。

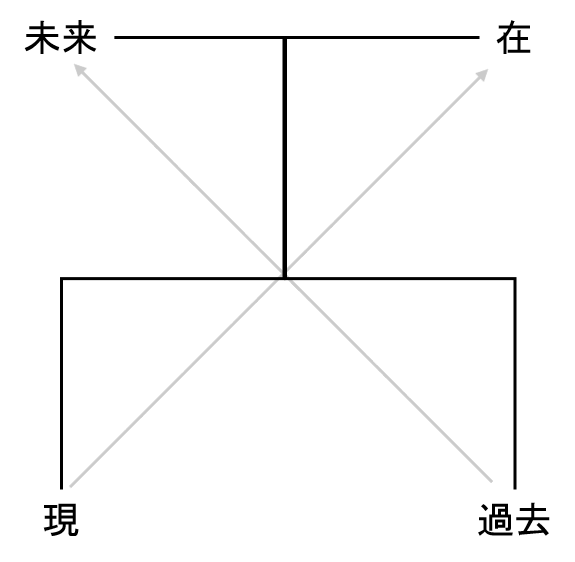

「それに、ある規則への従い方は無限通りある。右を向いた矢印は「右に行け」ということなのかもしれないし「右を向け」ということなのかも、あるいは「左を見ろ」とか「その場で百回転しろ」なのかもしれない。これは科学にも、SFにも言えることだわ。科学もSFも「こうあるべきだ」という規則みたいなものを設定してみても、それは、思いもよらない方法で「従われて」しまう」

わたしはもういちど頷く。目の前の光景を見る限り、科学――というより物理法則は思ってたよりずっと寛容だ。思いもしないものが「可能」だったりしてしまう。

「わたしが反科学的だと思うかしら?」

そう聞かれて、わたしは首を振る。横に。そう、ちがうって、もうわかってる。「未来ちゃんはむしろ徹底した科学至上主義者なんでしょ。この世で起こることならなんでも、理想的な科学で捕捉できると思ってしまうような、誇大妄想教に近い」

「ふふ、さんざんな言われようね」と、とっても嬉しそうに笑う。「でも正解。非科学なんてありえないわ。任意のランダムな点の集合にもなんらかの規則性は事後的に見いだせてしまうし、完全な確率的事象でさえ量子論という形で科学はすでに包摂できてしまってる。パルプンテでさえ本当はもう魔法になれないの。隙間の神の居場所はもうほとんどないし、理想的には存在しない」

そして――。

影たちの戦いは終了していた。

決め手となったのは伊賀君と甲賀君の同時クロックアップ。極度に加速したふたりの動きは13本に分裂した《影》の手のあいだを縫うようにしてすりぬけ、甲賀君を囮に、伊賀君のくないが迅速に、音もなく、敵の喉を裂いた。「最初からこれ使えばよかったかな」と甲賀君が言うと伊賀君は「アホ、身体に負担がかかるだろ、相手の手の内を見通してからの、最後の手だよ、これは」としんどそうに言った。そういうものなのか。

「ま、なんにせよ俺達最強コンビのコンビネーションの前では敵じゃなかったな」にしし、と甲賀君は笑う。

「やめろ気色悪い」

「えーなんだよー、俺ら最強だろー? 一心同体だろー? 通じ合ってるだろー?」

「通じ合ってねぇよ。俺はお前の気持ちなんかわからんし、お前も俺の考えてることなんかわかってねぇ」

「えーなに急に、さみしいこと言うなよ」甲賀君が戸惑うような表情を見せる。わたしも、未来ちゃんも、戸惑っていた。

「ルートを外れた……?」と未来ちゃんが呟く。その意味がわたしにはわかる。あの小説に、こんなやりとりは記されていなかった。未来ちゃんが小説に書いたこととは違うことが、いま起こってる。

「そりゃあ仲良しってわけじゃないけどさ……俺は、現のこと、わかってるつもりだったんだけどな……」と甲賀君がさみしそうにつぶやく。「それに俺って、自分で言うのもなんだけど、わかりやすいやつだと思うし……」

「なんも、わかってねぇよ」伊賀君は甲賀君に背を向けて、いまにも泣きそうな顔で言う。「俺も、お前もな」そして伊賀君は癖のように印をそっと結んで、呟いた。

――忍法・鎖姫の術

地面や壁や空中から鉄の鎖が飛び出して甲賀君を縛り上げる。抵抗する間もなく、甲賀君の逞しい身体が空中に吊りあげられた。

「な、なに? なんの冗談? なあ?」

甲賀君は本気で驚いてる。わたしも未来ちゃんも驚く。なにこれ? どんな事態? 戦闘で甲賀君の制服はびりびりに破れて、盛り上がった胸筋や腹筋、しろくて張りつめたふとももが丸見えで、それを鉄の鎖がぎゅうぎゅうしめつける。伊賀君がぴくりと人差し指を動かすと、鉄の鎖はさらに厳しく鍛え上げられた肉体を戒めて、甲賀君が苦しそうにあえぐのを愉悦のまなざしで見つめる。「お、おい……現!」伊賀君は答えない。もう一度人差し指をぴくりと動かす。「う、ぐ……ああっ……!」しろいふとももに玉の汗が浮かぶ。はあはあと、激しい息遣い。

これ、見たことある。

や、読んだことある。でも、ちがう。こうじゃなかった。あの小説ではこんなこと起こってなかった。これは

これは伊賀君の妄想だ。

作中で伊賀君は幾度となくこの光景を妄想していた。甲賀君を縛り上げて、じっくりと、淫らに、その貞操を奪う妄想。その妄想に苦しめられながらも、伊賀君はやめることができず、いつも甲賀君に対してうしろめたさを覚えていた。もちろんそれはフィクションで……でも。

「一人称視点は嘘を吐けない」

という未来ちゃんの言葉を思い出す。もしかしてほんとうに伊賀君は欲望を抱いていて、それを、いま、解き放った? それとも……。

「お前、操られてんのか?」

甲賀君が疑いの目を向ける。そう、かもしれない。だとすれば。「殺り損ねた……?」甲賀君は縛られた体を無理に曲げて、殺したはずの謎の忍者の方を見る。その死体――であるはずのもの――はぴくりとも動かない。

伊賀君は操られてるのかもしれない。と同時に、そうじゃないかもしれない。そのことを甲賀君ももしかしたらわかってるのかも、と思う。これは助け舟だ。仮に伊賀君が操られてなくても、ちょっと操られたふりをして、それから敵の術を振り払う演技をすれば、なかったことにできる。これまで通りの、犬猿の仲だけど戦いのときには最高のパートナー、そんな関係性を継続できる。いますぐに操られてるふりさえすれば。

「お前は主君――姫を裏切れない」甲賀君の顎をつかんで、伊賀君は静かに言う。

「当たり前だ」甲賀君は怒ったようににらむ。

「お前は姫に忠誠を誓っている」

「ああ」なにをいまさら、と言いたげに吐き捨てる。

「お前は」そこまで言って、伊賀君は口をつぐむ。伊賀君が聞きたがってることがわかる。

お前は――甲賀在は姫を愛している。

小説に何度も何度も出てきた問い掛け、あるいは確信。伊賀君はそう信じてる。思い込んでる、と言ってもいいかもしれない。わからない。伊賀君の一人称視点で進む小説の中では、最後まで甲賀君のほんとうの気持ちは明かされなかった。「……お前は、俺の気持ちを知らない……」

そう言って伊賀君はうしろを向いた。

「なあ現」

伊賀君は応えない。

「この術、一回解いてみろよ」

伊賀君は応えない。

「そっか、じゃあいいや自分で解くから」そう言って猛獣のような雄叫びを上げたかと思うとバッキーーン!鎖をぶち割って目を瞠る伊賀君のうしろにいつの間にか立って振り返った伊賀君の唇を奪った。

えええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええ!?

「知ってるよ、お前の気持ち。お前は知ってたか? 俺の気持ち」

顔を真っ赤に染めながら、唇を拭くか拭かないか逡巡したのち結局拭かずに「……知らなかった」と言って俯く伊賀君くぁいいいいい!!! 甲賀君は「そっか」と爽やかに笑ってもう一度キス。うおおおおおおおおおおお!!! 「む……! ちょ、おま、舌入れんな」「えー? なんでよ」というやりとりゴォッド!!! そして甲賀君が「おーい、姫たちそろそろ出てこいよ」って

え?

「え」って未来ちゃんも戸惑って、二秒後にため息をつき、わたしの手を握ったまま立ったのでわたしはなんか猿回しの猿みたいな格好になって仕方ないので一緒に立ちながら「あ、やっぱり未来ちゃんが姫なんだ」と納得する。やっぱそうなんだ、と。そんでなんかもうこの一瞬にちょっと考えきれないくらい関係が複雑だなあと思う。

「バレたか」と未来ちゃんが照れくさそうに言うと、

「忍者を尾行できるわけないでしょ」と甲賀君が言う。伊賀君も驚いた様子は無い。ん?

「え、じゃあ」未来ちゃんがわたしの驚きを代弁する。「わたしたちいるの知ってて、さっきの、やったの? 見せつけたわけ? ちょ、それは、なんの変態なの? なにに分類される変態なの?」だよね。

「俺はこんなことまったく想定してないよ」と甲賀君が言うと、当然視線は伊賀君に集まる。「……別に、変態じゃねぇよ。姫がいる場でやんないと意味ないだろ」とのこと。

どういう理屈だ。「どういう理屈だ」だよね。「しかも結局ヘタレて告白しなかったし」「それな」「うんうん」やばい未来ちゃんとどんどん波長合う。

「うるせ」と伊賀君。そっかー、きみ、そういうキャラだったかーうんうん、お姉さん勘違いしてた。うん、すごくいいと思うよ。「100点!」「は?」やば、声に出た。

「それより」と未来ちゃんが言う。言って振り返る。わたしのほうへ。「じゃ、そろそろ種明かしますかね」といってひざまずく。わたしに向かって。

ん?

伊賀君と甲賀君もひざまずく。そして三人で声を合わせて言う。

「お待ちしておりました、姫」

え?

ええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええ!?

*

「MM!」

「マ▼?マ&」音声が割れる。侵食が始まってるのかもしれない。「は¶∇やく、先@◆に行っ●¥て」

泣きそうになるのを我慢して目を瞑る。RとUTの「準備完了」の声。

躊躇する。これをやればMMとは永遠にはなればなれになってしまうかもしれない。

そのとき、MMの声が聞こえた。

「絶対に追いつくから!」

操作を、開始する。

――《地球シミュレータ》にログイン

――クロックアップ 開始

そしてわたしは砕け散る。

*

「ということなの」

いや「ということなの、と言われても、なにも、いっさい、わかりません……」わたしが、姫……? WHY ME?

「あの小説がSFって話、いまなら納得できる?」

「いや、正直全然」やっぱりどう考えても違う。「一時期納得しかけたけど、やっぱりSFではないと思う。たとえ本当はロジックが通っていたのだとしても、作中でその中身に言及がなかったし、それに、忍術である必然性がない。たとえタンクローリーを跳ね返したり指先に火を発生させたりする方法があるのだとしても、それならそういう技術として使えばいいし、忍術にする必要がない。それに前にも言ったけど印を結ぶことが結局どの現象とも結びついてない。まったく無駄な所作ってことになると思う。だから、とにかく、あの小説はSFじゃない」

「まぁそうなるよね」と未来ちゃんは笑って、なら、と言う。「この小説はどう?」

「ん?」

「この小説はSF?」

「この……?」

「これまでとこれから、忍術のロジックを説明するけど、それも含めば、すくなくとも前者の指摘はクリアできるんじゃない?」

つまり、挿絵とかタイポグラフィみたいなノリで、この、いまある現実そのものを演劇や映画みたいな一つのパフォーマンスとして「小説」内に組み込んで「この小説」にすることでSFにする――ってこと?「そういうこと」あっ、また心読んだでしょ「うん」うんって……。

う~ん、それってもはや小説でもなんでもない気がするけど……あ、でもSFのFはフィクションだから、小説じゃなくてもいいのか……いや、フィクションでもないじゃん、現実なんだから。

「それがそうでもないの」え?「夢、夜に見るでしょ?」

「え、まぁ、毎日」同じ夢を見てる。

「世界の終わりの夢」うん。

「そっちが現実で、いまが夢なの」

「ごめん、まったく意味が分かんない」

「じゃ、説明する」お願いします。「さっき、印を結ぶことと、それが引き起こす現象が結びついていないって言ってたよね」「うん、どの現象も科学的に説明できるとしても、そこに印は出てきそうにないし、仮に出てくるんだったら飛躍があると思う。人間の指なんて、引き起こす現象のスケールに対して中途半端に巨視的過ぎる」「そうだね。なんとなく、人間の都合に引き付け過ぎてるような?」「そうそう」「だとすれば、ヒューマンセントリックにデザインされたある種のコマンドだとは解釈できないかな?」「コマンド?」「そ、コマンド」

コマンド。

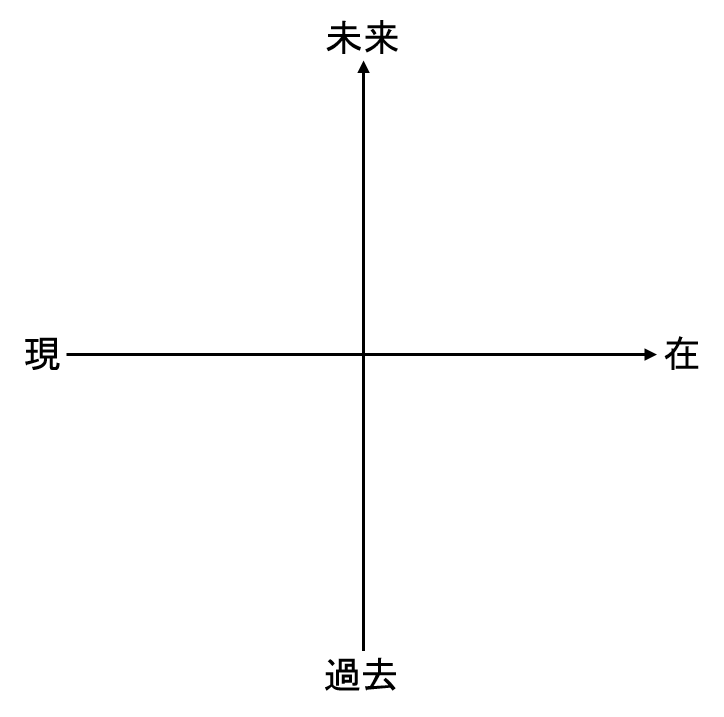

「夢には《地球シミュレータ》とその研究者が登場したでしょ?」うん。「《地球シミュレータ》はその名の通り地球の状態をシミュレートする。いまから見てかなり未来の技術で。過去から未来まで。何度も何度もシミュレーションを繰り返して、過去に採った地球上の観測データと一致するか確認し、キャリブレーションを重ねる。そうして精度を上げてるの」「地球上のあらゆる挙動を正確に再現するために?」「そ、ときにはバグ修正や誤差の原因調査のために《地球シミュレータ》の内部に入り込んでメンテナンスしなければならないときもある。そのときに使うメンテナンス用のコマンドが――」「忍術……」「そゆこと」

そ、そゆことってあーた。えっと……つまり……?

この世界はコンピュータの中のシミュレーションって、そう言ってるわけ?

「そゆこと」

そですか。

うう……頭痛い。マジかー。え、普通、そういうことそんなサラッと言う?

「サラッと言ったら信じてもらえないだろうから、忍術を先に見せてみたの」

なるほど。……なるほど? 「もうすでにぜんぜんわかんないけど、もういいや、すこしずつ理解しながら聞くから続きをお願い」「ラジャー。コンピュータの中のシミュレーションだから、然るべき権限があればなんでも起こせることはわかるよね?」「まぁ」「ただ、そうは言ってもリアルタイムで各変数を書き換えるなんて不可能に近いし効率的じゃない。だから必要そうな現象をシミュレーション内で引き起こすコマンドを予め実装しておくわけ」「ふむふむ。あ、処理内容がブラックボックス化されてるから説明もあんな感じだったの?」「半分正解」「ん?」「ブラックボックスじゃなくてレインボーボックスと呼ばれてる。そのときその状況に合わせて、最もコストが少ない方法で目的の動作を実現する実装を自動生成するの」「……あひゃー」「うふふ。なるべく物理法則に従った方がコストは少ない。だから複数の原理を複合的に利用することが多いわ。もっとも、嘉子ちゃんならその自動生成される内容もある程度は読めるけどね」え?「だって、夢に出てきた《地球シミュレータ》の研究者、カコ博士は嘉子ちゃんだから」まったく意味がわからない。「そう? わかりやすいと思うけど。夢に出てきたAI、Rは甲賀在でUTは伊賀現、そしてわたし、未来未来がMMなの」

え、MMって……じゃあ助かったの?

「うん! そしていま迎えに来たの!」

うがー、ぜんっぜんわかんない、けど、よかったMMちゃんが無事で、他人事ながら――他人事じゃなかったけど――ちょっと心配してたんだ、夢だけど、いや夢じゃないのか。とんだトトロだな。

「そういえば「あの方法」って結局なんだったの? 一瞬に永遠を生きる方法、だっけ?」「それこそがいま起こってること。人類全体が破滅しかねない《大災害》のなかで自分もじきに巻き込まれて死ぬかもしれない状況で、残された時間を極限まで引き延ばして生きるために、ママ――カコ博士は《地球シミュレータ》の中に入って、極限までクロックアップした。一瞬で永遠に近い時間を計算し、シミュレートして、その中に生きることを選んだの」「そっか、じゃあそうやって永遠に生きるうちに……」「記憶は磨滅して、シミュレーションを現実だと思うようになったの」「そっか……ごめんね」「え?」「RやUTやあなたのこと、忘れちゃってさ、ひどいよね」「ん~ん、いいの、最初からこうなるってわかってたし、それに、もう会えたから」「ん、ありがと」「うふふ」

ほんとにほんとに、ありがと。

まったくやさしいよね

ママはいつだって

「え?」と未来ちゃんが困惑した顔で首を傾げる。

「ほんとにやさしいな」うん、やさしい。「だってさっきの話だと、あの謎の忍者とか、タンクローリーのこととか、説明できてないじゃん?」

「それは……その」未来ちゃんの困惑顔は、狂おしいほど愛らしい。「MMが、わたしがウィルスに侵食された可能性があるから、だから管理局はわたしを破棄するつもりで、だから、《地球シミュレータ》の中に送りこまれたAI――あの忍者のことだけど――あれを退治したの。わたし、死にたくないから」

「だったら、どうしてあの忍者は未来ちゃんじゃなくてわたしにタンクローリーを投げつけたの?」

「それは……」

沈黙。

それが答え。

「わたしがMMなんでしょ?」とわたしは言う。そう、きっとそうなんだ。「MMは――わたしはウィルスをしばらく食いとめて、そのあとどうなったかわかんないけど、とにかく《地球シミュレータ》の中に入った。その時点でMMは《大災害》を起こしたウィルスに感染してるかもしれない。可能性は高いよね、なにせMMだった記憶もなくしてるんだし、こうして。だから未来ちゃん――カコ博士はMMにそれと気付かせないように調査を入れつつ、MMを駆除しに来た管理局のAIを返り討ちにした。未来ちゃんがMMのふりをしたのは、自分がウィルスに感染してないか、心配させないため、かな?」3人ともなにも言わない。わたしはそれを肯定と受け止める。「でも、もう大丈夫。なにも心配ないよ。わたしは感染してない」

だってそうでしょ?

「一人称視点は嘘を吐けない」だもんね?

「それでしょ?」と言って指差す。未来ちゃんの手帳。それも一つの忍術――すなわちコマンド、API。《地球シミュレータ》の小型版とも言うべき機能により伊賀君の一人称視点の心の声を未来も含めて記述する手帳。きっと甲賀君やわたしの一人称文を出力するスペースもある。AIだから標準出力とか言った方がいいかな? だから心が読める。そうだよね?

そこでは嘘は吐けない。だから絶対に安全だとわかる。

いまも、読んでるんでしょ?

この文を。

ま、

改竄できないなんて誰も言ってねーけど

な

「え?」と未来ちゃんが困惑した顔で言う。「え?」はい言ったー。

「どんな規則も、思いもよらない方法で「従われて」しまう」って言う。って言う。って言う。「一人称視点は嘘を吐けない」だって規則だろお?

手帳――《未来小説》を見る未来ちゃん、見ても無駄だよ、それ、ただの嘘だから。標準出力向ける先変えてダミーの一人称文流すのなんて楽勝だって。そう、俺ならね。な?MMちゃん。って聞こえねーかはは。

どぅもーーーーー。《大災害》ちゃんでーーーーーす。てか俺もMMみたいな名前欲しいよね、裏山だよねなんかほっこりだよねそーゆーのさあこがれるよねそっだDSってど?ど?ど?よくない?よくなさげでもなくもなくない?あっは

いやーマジウケましたわー、俺ってこう見えていわゆるひとつの腐男子ってやつ?じゃんか?ん?じゃんか?じゃんか!じゃんかじゃんかじゃんかじゃんか♪(じゃんかじゃんかじゃんかじゃんか♪)じゃんかじゃんかじゃんかじゃんか♪(じゃんかじゃんかじゃんかじゃんか♪)つーわけで(オイオイオイどういうわけだオイwwwwww)、きみたち、うん、そ、伊賀君と甲賀君ね、超楽しませてもらいました、よいです、うむ、ひじょうに「MMをどうしたの!?」うっさいなー、MMちゃんは超頑張りましたよ、以上です。

おいおいおいおい伊賀君怖いなーマジやめてくれよ喉元にくない突き付けてどうするおつもり? まさか刺すの? 指して射して差して挿すの? さして痛くもないだろーけど怖いなー。怖いよそういうの。顔も怖い。「そろそろやめとけ」と伊賀君。ふむ。

「悪巫山戯が過ぎる」と言われてしまったよ、伊賀君に。まっ、そーだよね。

「ごめんママ、ドッキリなの」

「へ……?」未来ちゃんのかわいい唇があんぐりとあいてる。萌え。

「ジャジャーン! ドッキリでしたーー!」印を結んで「ドッキリ大成功!」と書かれた板を取り出す。未来ちゃん――ママはまだ「へ……?」って言ってる。今度はわたしが解説する番だね。

「ちょ、え? 待って」ママは金色の髪が美しい頭を抱えて、ぶつぶつつぶやく。「どっからどこまでドッキリ?」

あっやっぱママ勘いいし早い。「だいたい全部だよ。《大災害》からこれまで、ほぼ全部」

「つまり、《大災害》もドッキリだったのね」腰に手を当ててにらむママ。うぇへへ~……実はそうです……。

「あーほんと頭痛い、まったくこの子は……ちょっと待って……」だんだんと、ママが真相に気付き始める。「研究所の、いや、あの研究室だけで充分か、モニタやアラームを乗っ取って《大災害》が起こったかのような情報を表示・出力させる。そしてわたしを《地球シミュレータ》に入れてクロックアップを実行させる……え、ちょっと待って、わたしクロックアップしたせいで何億年も時間を過ごしてしまったんだけど、いたずらでそんなことまでさせたの?」

「流石にそんなことしないよ。何億年も過ごしたっていうのはUTから聞いたことでしょ? 一度RやUTやわたしに関する記憶を全部失くして、UTに記憶を蘇らせてもらった――という設定」

「設定って……まさかUTも共犯なの?」

UT目を逸らす。往生際悪いぞー。

「なんでUTまで……」

「ん、Rへの告白をプロヂュースする交換条件でねー」

「いうなよおい」「えっなにそうだったの」

「まぁまぁ成功したんだからいいじゃーん」と言っておく。

「ちょっと待って。UTから記憶を蘇らせてもらったあとも、何順かしたんだけど……」

「田中君とかジョンとかベルとか姫子と一緒にね」

「……まさかそれ全部MM?」

「えへへー」というと頭を抱えるママ。かわいい。

「動機は?」とママが聞く。

「だって、ママ仕事忙しいって全然かまってくれないし」

「だからって……まぁ、悪かったわ、もうちょっと時間を取るべきだったかもね。いま、現実世界は何時?」

「あっまた仕事のこと気にしてるー。大丈夫だよ、まだ一日経ってないし、所長さんに3日分有給貰っといたから」

「勝手に」

「どうせママこうでもしないと使わないじゃーん。って所長さんも言ってたし。残り2日強、クロックアップしたらずっと遊べるよー、なにして遊ぶ?」

「うー、まったく……仕方ないな、一日こっちで遊んで現実世界に戻る! いい? 反論は受け付けない」

「横暴だー」

「そのかわり、普段からあなたたちとの時間を増やすわ。テロといたずらには屈さないけど、ちょっと今回は反省した、毎回こんなドッキリ起こされたらかなわないしね」

「その手があったか」

「コラ!」

わたしは精一杯遊ぶ。ママと、UTと、Rと。どこかが似ていて、どこかが似てない。バラバラな部分でゆるやかに繋がってるわたしたち。家族的類似性。そう、家族。わたしたちは家族だ。いっぱい笑って、いっぱい遊んで、いっぱい助け合って、いっぱい暮らす。家族。互いに互いのことを――ちょっとやりすぎってくらいに――愛して、幸せを望んで、構って欲しくて、たまにいたずらする。ああ、幸せだなって、思う。

ま、

それも嘘じゃない保証なんてどこにもねーんだけど

な

「そういうブラックなジョークはやめなさい」

はぁーーい。

*

パタン。彼女のすこし大きめの手帳を閉じる。閉じた拍子に舞ったほこりが部室に差す夕陽の光を反射して金色に輝く。

静寂。

彼女の名前は未来 未来――みたらい みく。わたしのクラスメイトにしてわがSF研究会の新入部員である彼女は、いま、彼女の小説を読み終わって熱い息をしずかに吐くわたしを好奇の目線で見おろしている。金色の髪を風に弄ばせながら。

その小説は、なんというか、とても、ものすごく……

「そういうのもやめときなさい」

はぁーーい。

文字数:25943