梗 概

ミルクティーはもう一杯

母の殺された日が繰り返された記憶を持つ主人公は、十代で故郷の地球を離れ、零細貿易商として相棒と宇宙を回る。

年一度、谷に住む巨獣の内臓に寄生して大量死する昆虫らからできる資源がある、と噂を聞いた惑星に降りる。が、狙った季節とずれており、主人公らは待つ。暇なうえ、森で人面毒虫らを食べる暮らしに、辟易する。

消化機能を拡張して食の選択肢を増やそうと、生物と融合して暮らす住民のうち、<獣利き>の双子の少女の片割れに、外付け式消化器を頼む。のちに注文の倍来る。問い合わせれば、「二日間、頼みに来てた」と高圧的に返され、記憶が怪しくなって引き下がる。

相棒が言い出す。

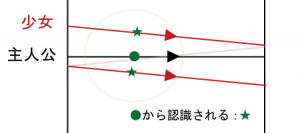

まず、自分たちの時間の軌道と、彼らの軌道がずれたのだろう。

「時間が二次元的に動くとすれば、自然に説明可能な事象だ。たとえば円筒の上を動くとして」

自分たちは円筒の円周方向に二周(ループ)したが、少女とこの星の時計は、らせんのように軸方向にも進んだ。さらに軌道が違う存在同士は、相手の時間軌道の中で自分の軌道の「今」と近い点が表す、空間的な存在を、「今」ある相手だと認識するんだろう。

主人公は出立を提案するが、相棒は好奇心で留まろうと言う。少女たちが相棒にばかりは優しいことを思い出し、渋い気持ちになるが待つ。母の死を夢に見てうなされ、誰かに介抱される。

時が来て、主人公たちは、谷で獣を解体する。そのとき、少女たちが双子ではなく同一人物だったと判明する。「ある日」と「翌日」の少女の重ね合わせを見ていたのだ。少女にも主人公は二人分見えていて、それが交流の齟齬を生んでいたとわかる。

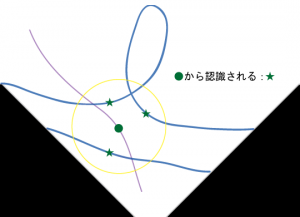

一方、相棒は、少女とも主人公とも一対一で認識しあっていた。その時間軌道は、両者の中間を進んでいたのだろう。

どうしてかと疑念が生じ、「交わったのか」と詰問すれば、仲立ちしたかったのだと返される。しかし相棒の軌道は動いたのに対し、少女のはほとんど動かなかったようだと。

つかみかかったとき、空の星の位置がずれる。

一日「弱」巻き戻ったのだ。ループの周期が短くなっている。

「もし円筒でなく円錐なら」

ループが頻発しているのは、円錐の端点すなわち終点に近づいた時間軌道たちが、勝手にばらけ、めいめい延命しようと足踏みしているからではないのか?

地球に帰りたいと主人公は願う。少女は同行を望んだが、相棒は諦めさせようとする。

時間軌道のばらばらになった星々が各々複数の場所できらめく、重ね合わせ状態の宇宙を、最期の時を迎えるために地球へ進む。

半透明の太陽が群れのように囲む、青い星。

降り立てば、太古に絶滅したはずの生物がひしめいている。主人公は閃く。

――時間の終点かつ最先端であるここに、生き物は「以前」も来たのだ。そして多くが置き去りになった。

すると周囲のすべてが透けていく。

――だが一部は……戻って、ほかの軌道と合流し、歴史をまた始める。

相棒が笑って消える。主人公は、円錐の内部を逆行する軌道を想像し、気を失う。

目覚めた地では、かつて母を殺し、老いた父が、ナイフを振り下ろし続けている。彼の心の中での繰り返しに、主人公は終止符を打つ。

文字数:1297

内容に関するアピール

・SF的なテーマ:時間と認識

以下の4点をメインとしている。

(1) 時間が一次元ではない可能性(時間の幾何学的な可能性。例:円筒や円錐の上を動く)

(2) (1)の上で:別々の存在について、時間の軌道がずれるという可能性(例:目の前の人がループしているが自分はしていない)

(3) (2)の上で:「同じ時間にいるはず」と観測者に思われているものの位置・状態が、本来は空間的に単一に定まってはおらず、複数あるのを重ね合わされて認識されている可能性(→状態として「ものが複数認識されたとき、一方を強く認識すると他方の存在感が薄くなる」など)

(4) (3)の上で:時間が存在する場所の「終端」近くに、生物が大量に取り残されてしまうことがあり、これが終端近くから「戻った」ものたちの歴史では「大量絶滅」とされる(恐竜など)。というネタ

[補足]

・舞台

時が裂けたり、繰り返されたり、ということがあっても「おかしくなさそう」な雰囲気の場所(非・「科学文明」風)を中盤までの舞台にする。惑星&少女のファンタジーラインと、相棒が示す合理性のラインが対立する。

・主人公の生い立ち

主人公の幼年期、実際にループが起きたと想定している。父親は妻を殺したが、寝て起きたら生き返っていた(と見えた)のでまた殺しを試みたのだった。

二度の殺人を主人公は目撃したが、「二日間繰り返した」という記憶の信憑性に問題があるとされ、父親は刑を受けずに生き延びた。主人公はいやになって宇宙に出た(映画「シックス・センス」のような、認識のずれの生む孤独感)。

一方、生き返る妻という妄想に囚われた父親は幻覚の妻を殺すようになる。この、心の中での繰り返しと、実際の時間の繰り返しとが、終着点で対立する。

・エラーについて

(1)同じ星が複数の場所に存在している宇宙、(2)絶滅したはずの複数時代の生物が同居している地球、を、「エラー」的情景として描きたいが、テーマとしては、認識のずれが生む錯誤・混乱がある。

ミルクティーとカフェラテとで記憶違い・思い違いをするエピソードを冒頭に入れ、そういった日常的な記憶の不確かさと、遠くへ行く話とをつなげたい。

文字数:896

ミルクティーはもう一杯

久しぶりにタンブラーなんて使ったもんで、蓋に生えたぶっといストローの中をうっかり見ちまった。液面のふちは白っぽく濁って、まるくつやっとした薄茶色が、おれのほうを見返している。甘ったるそうなミルクティー、泣いている目みたいだ。

おふくろは茶色い目をしていた。あの二回の夜も同じだった。唇は、血が抜けて幼稚園のお遊戯で頭に被ったわら半紙みたいになっちまったってのに、目ばっか、朝おれの頬にキスしてきたときとおんなじ色してた。

口をつける。半透明の円筒はあの二日間につながる十五年分の長さのトンネルみたいで、行き先ごと吸い上げなくてはって思ってた。全部取り込んで本物の大人になるんだって、一瞬ひらめいたのかもな。

流体が口蓋で反射して舌を叩く小さな痛みより先に、ぶわっと広がる味、苦いなこいつ。――そうだ、おれが頼んだのは、カフェラテだ。さっき艇内の在庫リストを見て、眠いなと思いながら相棒に告げた自分の頭を、横から見ているような映像が、記憶を引っ張り上げるときの、釣り糸を引く感覚と一緒に、出てくる。

手首が揺れる。液体全体の重量が、とたんに、ミルクティーからカフェラテのへと変化したみたいに。紅茶とコーヒーどっちが重量あるんだ? インスタントでも違うのか? 事実はあるだろうが、調べない、今は。後だって調べない。一攫千金の機会で忙しくなるんだ。だってのに、ああ、なんだってこうぼうっとしてたんだ。

「まずかった?」

「いや――そこまで悪くない」

「よし、ここから君もはまればいいさ」

これを復元させた相棒は安心したように、壁に凭れてミルクティーを吸う。おれが選ばなかったほうだ。水分が要るならボトルの水だけでいいし、味がほしけりゃ舌を刺激するのがお手軽なのに、お湯で戻すタイプをわざわざ入手して、ほとんど真空の海の中で飲むのがこいつの趣味ときた。腕も脚も六割強だけ有機物を辞めた、〈構造街区〉のドロップアウト組は、同じく地球出でも〈未正規化区域〉出身のおれ以上に、へんな手間暇をかけるのが好きらしい。

おれは返事せず、二つ並んだ座席のほうにジャンプする。

「そろそろ、だな」

座席の前に表示された航海図上の軌跡、その延長線上に、光点があるのを確認した。そばのラベルも見た。目的の惑星だった。しかし、相棒に目配せするため振り返ったとき、壁に拘束された三本の山刀を見た。

腿と触れた、右手が、握る動きをする。

きっともう親父より上手く扱える。

でも出番は少ない方がいい。調理は別だ。仕事も別だ。そもそも最後には、宝をざくざくに身ごもる獣を解体するつもりなんだから――そんなことじゃない。いわゆる良くないことを避けたいんだ。もしそうなったら、きっとうまく振る舞っちまうはずだから。各種健全性の認定がおりないことを誇るゲームにごまんと出てくる悪漢みたいに。気取った。実際、望まない役ばかり上手い役者ってのは、みじめなもんだろう。

親父はこぼしていた。「運命ってのは、来てほしくないときに来て、来てほしいときにはあっちに行く」。それと逆をおれは生きたい。生きるしかない、人間のつもりなら。

その運命が出だしから、来てほしい旋律とずれているのを、大気突入のちょっと前に気づいた。

「妙に雲が多くないか?」

投影された惑星の画像を指し、頭をひねった。隣の相棒が映像を暦に変える――おれに見せるためだ。やつの右目と脳をつなぐ電線には、おれの網膜が像を受信するよりも早くナマの電子情報が来る。でもおれが眉をひそめるまで、やつは話し始めない。

「旅行補助カレンダーが示している現地の日付は、この通り、乾季の頭だ。ぼくらの目標と一致している。天体公共データベースの情報が古すぎて、公転周期や時空のひずみ計算に誤差が生じたか、それとも、我らが小舟の計算頭脳が狂ったか」

「データだろ? なんったって百何十地球年も情報更新がない、放置惑星だ――」

おれは低い天井を仰いだ。自業自得だ。

年一度だけ巨獣に寄生して死ぬ虫どもの、骸からできるお宝――って、酔っぱらった〈紅玉鼻〉じいさんが懐から出した塊にやられたのはおれだ。

塊のぶよんとした皮を剥がすと、一度も見たことがなかった輝きだ。鉱物でも、樹脂やなんかでもない。銀色と金色の柱が各面に互い違いに入り、境目の透明な橋は薄紫。その中身はぜんぶ、流動していた。濃淡が煙のように渦を巻き、光を受ければ輝きの具合が変わった。生きていた。〈紅玉鼻〉は懐かしげに言った。「昔はもっと動き回ってたのさ」。それを証しと信じてここにきた。

相棒の「本気で信じるのか」という忠告に「信頼度満点の場所に宝があるかよ」と自信満々に返したのはいつか。

「で、戻るかい?」

進行軌道を変えるには遅すぎる。着陸後再発進するにも、零細貿易商の身分じゃ、燃料が惜しい。相棒も全部承知しているだろう。おれは溜息をつき、落下の支度をした。

しばらくすると、無事落ちた先にある宇宙船用の港で、予想通り大雨がおれたちを見舞った。

地上には待合所と、地下への宇宙船運搬チューブしかない、寂しげな港だったが、幸い、機能していた。ジェスチャー指示でおれたちの小舟はさっさと運ばれていった。

次には、普段通り、移動兼輸送用の車両も港でお借りするつもりだったが、在庫なし。艇から出した二輪車を一つずつで当分運用するかという話になる。

「手押しだけどね。この気候で、どこに行くかだ」

待合所のひさしの下、防護服の相棒は、分厚い灰色の霧にかかったすだれのような雨の下端を睨む。舗装された港の床面の外はぬかるみだ。そのさらにむこうが霧だ。霧に呑まれるのは泥土だけでなく、運搬チューブの背中から伸びる、パイプラインとおぼしき三本の管もだった。筒状の管の側面を波のように光の輪が行き来しているのは、きっちりエネルギーや何かを輸送している証しか。しかしおれたちは、前この星に来たっていうじいさんから聞いている。彼方の都市はすでに死んでいると。

「目当ての獣は谷だって。行って待つのはどうだ?」

相棒はうなずき、右上腕の液晶部に地図を表示する。百年は前の地形図だ。「あるいは集落が――」そのとき、かすかな羽音がした気がした。見渡すが、灰色しかなかった。薄灰色がこっちに、ふわりと、水に混じりかけた乳のように二十三十とか細い手を伸ばしてくる。霧がぐんと濃くなろうとしているのだ。光っていた管も、ニンフの肢体を重ねたような灰の渦に隠れていく。半透明の指先が迫る。ヘルメットがなければ、水の味を感じたろう。

足が震えた。地響きでだった。マイクが拾う下限の低音。短い振動の後、凝結した水分子の間も揺らすような、長く雄々しい咆吼があった。

「生き物か?」

肩を寄せていた。折り重なる霧の手がおれたちの間を埋めていて、表情は見えないが「きっとターゲットだ」言語情報だけは分かった。そのままおれたちは立っていた。咆吼は三度四度とあったが、静まり、続いて霧が少しずつ退いていった。赤茶けた土があらわになる。おれは二輪のハンドル片手に、踏み出した。視界に故郷がよぎった。赤い土地。構造化されていない、有機と無機の混合物。犯罪の見過ごされる、原始的な大地。

背後で駆けるような音がした。

「そちら、谷には毒がある。ゆくのか」

翻訳音声特有のなめらかな声だった。身を返せば、霧から浮かび上がるようにひとりの娘が立っていた。

娘には耳があり、脚があった。どちらも和毛をたくわえていた。耳は馬のものと似て、脚は鹿のものと似ていた。さらに右上腕は、剣竜の背のように、切り立った骨板を並べて生やし、その頂を弧状の骨がつないでいた。剣板には小さな穴が二つずつ開き、端から端まで糸が通っている。楽器のようにみえた。また片腕ずつ銀と紫のひもを帯びて、膝までの白い衣を着ていたが、装いには、次みとめた黒の瞳のように目を奪われはしなかった。その下の真っ赤な一本の唇のようにも。

あんたは人類か。

問いを思って口ごもる。おれは圧せられていた。娘の目に、唇に、軽薄な揶揄を退ける、黒々とした影を見た。おそらくはこの土の、季節を溜めて伸長する生命が、脊髄の奥に持つ陰影を。それはおれが皮相的な言葉を操りすぎた後で、霜の降りたガラスに指を当てて取り戻そうとする、生まれて初めて虫の死骸を見たときに胸を突き抜けた悲愴さに似ていた。

娘は凜とした眉を上げた。

「〈砂駆け〉が伏せっている。だから代わりに見回りに来た。それは頭か? つたえに聞く海の出か? 水にて生きる道という――」

ヘルメットを指さされ、おれは返す。

「空だ」

「空」

娘の吐いた息が薄く残る霧を退かしたように見えた。長い、間だった。「空よりの客人か。どうりで港が光っているのか」

「ああ。〈紅玉鼻のホス〉に聞いて、来た」

「知らない名だ。いや、かれが聞いたといっている。〈組絡手〉に教えられたようだ――」娘は、小さく揺れる右の耳をさすった。「なるほど、忠告は無用だったかもしれない。空の民ならば、地の心にある火も意に介さぬとも聞くし……」

「いや恩に着る。得体の知れない危険は、ぼくらも避けたい。毒はいつまでもあるのか?」と相棒。

「谷が乾けば、去る。今年ならあと日が三、四十、とみる」

「待つ場所は?」

「おまえたちは、行儀のよい客か?」

相棒がおれの顔を見た。

「つとめる」

「約束するか」

声を出されながら近づかれ、その歯が異様に綺麗なことに気がつく。文明を捨てたものなら珍しい、と、理性がしゃべりだす。おれは、ふかく、頭を下げた。

「森に迎える。それは、木の根に、当たるかもしれない。〈砂駆け〉ならそう助言するだろう」

娘はおれの二輪に視線をくれてから、背を見せきらずにきびすを返し、乾いた足取りで歩きはじめた。乗れていない乗り物を押すおれたちは導かれるまま森の入り口につく。

振り返ると、港の光は消えていた。昼夜もわからず眠っているかのようだった。二度瞬けば、光は戻っていた。おれはハンドルを握り直した。残存する霧のせいで視覚が迷ったんだろう。それでも不安になり、ヘルメット内の時計表示を見た。目をつぶって、一秒二秒三秒数え、ひらけば、きっちり小数第二位まで一致していた。大丈夫だ、おれはもう狂っていない。

そしてふたたび森をむけば、しかめ面の娘が、幹に寄りかかり腕組みしていた。息を呑むと「おうい」右の方で、相棒とあの娘が手招きしている。双子か。感じが悪い。おれは頭を振り、右奥に進んでいった。

雨も来ないほど分厚い洞窟のような森の中で、歩みを停め、荷を解いた。空気組成は問題なさそうなのでヘルメットは取り、服装も軽くする。そしてテントを張り終えると、娘が、右腕の糸をはじいた。

「〈羽ばたき〉、来て」

呼び声とともに、板に揺れが伝播し、和音が響く。

すぐ現れた少年は二足歩行で一瞬不思議だったが、二枚羽根が頭の後ろから伸びていて腑に落ちる。腕の二色のひもは娘と同じだが、連なる骨板はなく、耳や脚もおれたちに近い。左右のこめかみには複眼めいた半球がある。

「お客さん?」

「晩ごはん、調達、お願い」

「お小遣い」

娘は笑む。下向き加減に差し出した左腕で紫のひもが動く。先端が膨らみ、首をもたげ――それは苺のような色と大きさの口を開いた――、すこし上向き差し伸べられた〈羽ばたき〉の銀のと、口を合わせる。双方が蠕動し、離れた。ひもの末端が腕に陥入していることに気づいた。

少年は羽根を震わせ、甘く香る粉を散らして去った。

「共生だな」相棒が発声翻訳抜きでささやく。「地球の住民は工学的な構造化を試みたけれど、彼らは生命科学的にアプローチしたんだ。たぶん、他の生物と融合可能なプラットフォームへ体を変化させている。先天的にか後天的にかはともかく」

「環境適応のためにか?」

「きっと。でもいずれにせよ、その技術は、彼らの今の文明レベルとは釣り合わないようだ。宇宙的な誇示欲もなく、技術の果実は森にこもった。となると歴史が気になるが」

「先に帰るぞ」

おれは性分で、ひとつところに長く留まれない。同じ人間とも長くつきあえない。9.8m/s2に打ち勝つ力がなかったちびの頃を除くんなら、例外は我が小舟とこいつくらいだ。

「収穫したら離れるつもりだよ」

言わせた、悪い、と、思った。娘が、「谷に用か」となめらかな声で尋ねてくる。おれは慌て発生翻訳を再開し、巨獣に用があることを告げた。それから、虫が寄生した後の巨獣の内臓にだ、と、付け足した。娘は座る。

「外に出すなら、出所は、あまり話すな。身のためだ。空の民は金で滅びる。……そう、〈組絡手〉も言っていた。時が来たら、同行しよう」

「構わないのか」

「喰われた果てのものをまことの旅に送るのは、わたし〈獣利き〉の、本の役目だ。弔いには、頭の骨が要る。ほかも拾うが、臓物は、要らない」

それから森の暮らしについて聞いていると、〈羽ばたき〉が帰ってきた。が、おれは閉口した。

細い肩に担がれてきたかごには、みっしりと、中指大をした人の顔が詰まっていた。耳のあたりからしなびた六本足が伸びている。

「虫だ。甲羅の裏に毒袋があるが、火で浮かし、刃ですくうと、すぐ取れる。滋養はある、と聞いている」

〈獣利き〉の娘は、おのれの左耳をつついた。

「港のむこうに、いっぱい、這ってる」

方角を示す〈羽ばたき〉の横で、〈獣利き〉はひとつとった虫を裏返す。裏も人面。だがこっちが甲羅らしい。娘は右腕の骨弦を、小さな顎の下に差し入れると、一息で額まで剥がしてのけた。桃色の肉をおれは受け取り、相棒の右手の甲、長方形の板のつやの真ん中に置く。加熱は任せた。

興味剥き出しの相棒の目に眺められせわしなく上下左右する肉から、言葉通り浮いてきた袋を小刀で断ち、残りを四つに切り分ける。きっと見た目に反して美味しい。

「けど、最大の武器たる毒が、こう簡単に取れるなんて、適応性が――そうか」

相棒は左手で膝を打つ。その未加工の手が、虫の肩肉を、同じくアミノ酸含有の唇に運んでいく。

「設計されてたんだ。熱と刃の技術を持つ存在には容易に無毒化できるように。この虫はおそらく、人間のサポーターとして作られた。用途は掃除屋兼食材かな? パイプラインに苔も生やさないよう、汚濁を清め、翻って毒とする。一方、主の空腹時には無毒の身を供する。人面は、人間の被造物だと示すためだ。駆除をまぬが」

油をさされた相棒の舌は、破裂十秒前の爆弾を突きつけられたって止まらない。

それが両顎の中間で浮いていた。両断された虫肉ごと。

おれは反射的な好奇心で一切れをつまみ、噛み、味を認識したと思えば、耳鳴りの中で布の天井を見ていた。

娘も、少年も、去っていた。土に投げ出された右上だけの顔が、おふくろの夫婦げんかのときのぎょろぎょろ眼に見え、おれは一眠りすることに決めた。

翌朝起きてからは奮闘だ。

鍋も串も竿も使った。煮、焼き、干した。炒め、燻し、蒸した。だが味は消えなかった。炭化しきる際まで残った。粉々にしてコーヒーに混ぜても、香辛料をまぶしても、そいつが味の帝王になった。専制君主は味覚嗅覚のみならず聴覚視覚に鞭を振るった。触覚だけは慰められた。からだが暖まったのだった。もし不味さのイデアがあるならこれは、三方への投影図から再現したくらい忠実な具現化だろう。

「奴隷の飯だったのかな」

相棒の声は弱々しかった。

保存食の残りがないわけじゃないが、可能なら現地調達したい。となれば問題は、虫以外に候補があるかだ。だがひとびとは食事風景を見せようとしなかった。排泄のように個人的な営みなのか、必要がないのか――おれたちは様々な推測を立てたものの、いざ訊くかとなると、遠慮し合った。空想の脇腹でタブーの恐れも膨らんだのだ。

幸か不幸か、夕方前、甘い香りに腹が誘われて踏み込んだ場所で〈羽ばたき〉が食事を取っていた――殺されはしなかった。けれど少年が恥ずかしそうにしていたので、あまり思い出さないようにしよう。結論からすれば、それは、植物……樹皮の摂取だった。彼らの胴に同居する者を用いた、咀嚼と消化によるものと考えられた。体内で栄養をやりとりするのだろう。

――共生者はあまりに外的脅威に弱いため、栄養提供しても天秤は同居に傾くのかもしれない。

相棒ならその場で言ったろうが、おれは実際的な質問をした。どうすれば、おれたちにも同じことができるのかと。

〈羽ばたき〉の回答は、消化器官の袋、曰く「似姿」を後付けする手術がある、というものだ。〈獣利き〉の娘が、旅にいった〈組絡手〉から引き継いで行っている仕事だと。

おれは、このときになって初めて場所を聞いた娘の家に、相棒へ報告してから向かった。

傾きかけたほのかな陽射しが、崖に建つ家と微々たる訪問者の影を森に落とす。

崖上にある〈獣利き〉の家は、横から見ても正面から見ても大体アーチ状で、革をつぎはぎしてできていた。

中に入ると、家全体が、横たわる巨大な肋骨で支えられているのがわかった。骨は二組。外の革に接する黄ばんだものと、その骨が欠けた部位の重量を支え直す、一回り小さいものとだった。

肋骨上部にあたる入り口から半分よりむこうは、天井からの幕に遮られている。幕は蛙の背のような質感だ。さらに右手には、肩丈ほどまで石を積んだ仕切りがあって、娘がそのあちら側に座っていた。横向きで、糸を紡いでいるようだった。

おれに眼差しだけをむけてくる。

おれは用を言った。消化器官の似姿がほしい、と。

娘は手を止めて、いくつ入り用かと尋ねてくる。

「二つ、くれないか」

「二つ?」

右からの穏やかな声に被さる、同じ音素を乗せながら、険しく高い声が左からした。幕の端からもう一人の娘が現れたのだ。左の娘は正面にきて続ける。

「もう一度確認したい。それは――あのきょうだいの分?」

「ああ、おれと相棒の分。あいつ、ああ見えて、内臓は人間なんだ」

「知っている」と左の娘。

「相棒と話したのか?」

いつのまにか、仲良くなったのか?

「すれ違いはした」と左は眉を寄せる。一方右の娘は振り向き、「急なことを。会ってはいないけれど?」と、おれが場に合わない靴を履いてきたような顔をする。たしかに、恥ずかしい焦りが出て変な口調になっていたかもしれない。

「ともかく」不機嫌そうなまま、左が言う。引き締まった顔が曇っていると、気圧される。「二組まとめて渡してからの施術だ」

「つくるのに時間がかかるから、待ってもらう。……もうひとつ」右の娘は立ち上がる。手を離されて、からんと円錐形の糸巻きが揺れる。

「〈組絡手〉が言っていた。空の客は、宿り場を整えていないことが多い。縫い綴じられるか、わからない」

「わかった」

「帰らないのか」と左の娘。

「うるさいな」おれは肩をすくめた。右の娘が、虚を突かれたように足を引いた。

しばらくの辛抱だからと人面毒虫を酒の肴に晩飯とし、駆け回ってキャンプに戻ってみると、暗がりに浮くテントの中で相棒は寝そべっていた。首だけ上げて、

「君がずいぶんとあっさり決めたので、驚いた」

「どんな微生物が入っているか分からないものを、腹にくっつけることにか?」

「戻れなくなる」短く言う。心配でもしているように。昼はそんなトーンじゃなかった。降りた霜を指でつまもうとするみたいな、ささやき。「未加工の人間であることを、尊ぶつもりは」

「まさか」おれはうがいでもするようながらがらした声を出す。「出発点、原点、故郷なんて、ろくなもんじゃない。ほ乳類の故郷ってんで、恐竜の目を盗んでこそ泥してた時代に戻りたいか」

相棒は上体を起こす。その右腕に表示される現地時刻を読みながらおれは続ける。二十時二分。一日の終わりまであと二時間弱。

「そうだよ。もし良識的で一点の非の打ち所もない人間様になれるってんなら、喜んで脳みそだって差し出すさ」――言い過ぎている――「もっともここで加工したって、そいつは無理だろうな。何人か殴り合いだってしてた。その記録だって取ってないだろう。我が〈未正規化区域〉レベルに犯罪がはびこってるかもしれないし、司法だってあてにはならない、同じくらい」

おれが観たせいで立件されずに終わったおふくろ殺し。

同じことが起きても、同じように、信用できないとおれの記憶は斥けられるだろう。――。しゃべっていたおれを見下ろす警官の目が同情から懐疑になって、〈獣利き〉の娘の真っ黒な目が重なって、戻って、懐疑から憐憫に変わる。早送りの記憶だ。ぶれた想起だ。おれがいたのが署内か屋外かも、もうわからない。

「君はナイーヴになっている」

「言われなくても分かる」

寝るべきだな、の合図だ。

おれは眠り、そこから数日、ひどく感傷的にはならずに過ごした。順調だったってわけじゃない。

うれしくはないことに、おれは娘のどっちともぎくしゃくするようになっていた。

会話のピントが合っていないと形容するべきか? はじめから、言葉のコードが自動翻訳を介しても少し違うとは思っていたが、日に日に、お互い知ること知らないことの共通了解ができていないという感じが増していく。会うほど溝が深まっていくのは不思議だ。別の星の粘性生命を相手にした時に似た感じで。

ともあれ、できあがりを見せるってんで、娘に呼ばれた翌日、おれは息を切らして崖の家まで駆けあがった。蛇革の扉を開き、現物を見て、

「……四袋?」

「そう。四人分だ」

今日の娘は一人。

「頼んだのは二つ、だが」

「そう。二つ、を、二回頼みに来ただろう」

呆れたように耳を動かしこちらを向く顔も、どんどんなじみになっていた。だが、おれのほうだった。おれは目がくらむのを覚えた。

「……二回?」

「二日、来た」

娘はむしろ困惑したようだった。「調子が?」

「いや……」

なにを言ったか。

おそらくは、闇雲につかみとって投げた礼の断片。

「その様子なら、手術は、後にした方がいい」

わだかまりの膨らんだ状況には存外のやさしい声に背が溶けそうになりながら、上の空で、おれはよろめき、坂を下った。

二日、来ただと? 繰り返しただと?

些細なことだ。些細な取り違えだ。大人ならそう言うべきかもしれない。正常な大人なら。

だがおれは翻訳機を探る。解剖すれば時刻表示できるかもしれない、と。急いで出たせいで時計を準備してくれているものは身につけてなかったのだ。

息乱しながら指で探る姿が滑稽で過敏だとおれは考える。だが客観視の幽霊ふぜいは説教を吹くばかりうるさく不合理な行為をとめない。とめるのは絶望だ。これじゃだめだ工具がないからと、大股で木の間を歩きながら、呼吸を数えだし、脈を数えだし、十を過ぎ百を超え千を求める数字の歯車の間を回されるように歩き、吸うと吐くの数の違い、心拍の飛び、異様なのかそれとも大地のものなのか分からずテントの前に膝を突く。

「時計をくれ」

「ぼくはこれが作られたものだと言ったが、ひょっとしたら、彼らは自ら身を人面に形成したんじゃないか? つまりだ、人間たちの集合意識を拾い、ゴーストのように浮かび上がる。それが……」

「時計を、見せてくれ」

空気が割れた。相棒が、人面虫を取り落として。「どうした」

「おれは二回、頼みにいったらしい」

思い出せるところから話した。

「つまりループしたと?」

おれはテントの中で膝を抱え、うなずいていた。

「確かにしときたいが、ぼくは、君が注文にいって戻ってきた日を一度しか知らない。……きっと君と同じ時間を経験した」

そうか、と、喉元だけで言った。相棒の気配が遠のく。

獣の夕吼えがはじまった。

「ループという現象を考えてみよう。君が『まわりの状態が巻き戻った』と認識したとする。それは、君の心の時計は進んでいたのに対して、周囲は違った。すなわち、『君同様に時を進めていたはずなのに、ある地点で巻き戻った』と認識された、という現象だ」胃が凍りかけた。早口が続く。「だから、今回のループの主体は君ではなく、君に対する〈獣利き〉たちだ。〈獣利き〉には、君の状態が巻き戻って、注文を繰り返したように見えた」

「それが?」

「時間線が、ずれたんだ。軌道が」

「時間線? ふつうは前に進んでくのに、一方が円を描いて戻っちまった、みたいな話か?」

「かもしれない。だが、実際、ループは時間の循環を必要としない。主体に認識される客体の状態が巻き戻ること、が肝要なんだ。それは認識の問題だ」

相棒は立ち、無機の右腕を指でなにやらいじりだした。

「むしろ『円を描いて戻った』と考えると、新たな問題を生む。というのは、『軌道が円の上を何周かして、最後に円から出ていくのはなぜか?』ってことになるから。ぼくらが『同じ時間』を表す点の上では、完全に同じ状態であるはずだとすると、ある点から『ふたたび円の上を進む』と『円から離れる』の両方の軌道に分離するのは不思議だろう」

配位空間と相空間のどちらを「状態」とみなすかで変わるだろうが、と、相棒は続けた。

「で?」

「これだ」

言われておれも立ち、相棒が指で叩くディスプレイをのぞいた。

図だった。

長方形を斜めに降下しつつ横切る一本の実線と、その下側をゆく二本の点線だ。手書きらしく少しくいびつだ。

「円柱の側面を正面から見たものだと考えてくれ。実線が、問題の日の、君とぼくの時間線。点線が〈獣利き〉たちの二日間。ぼくらは円柱をらせん状に進むような軌道を描いていた……。だが、君と彼らの軌道は分離していて、さらに、問題の日には進み方が変わった。一方は一巻きし、他方は二巻きしたんだ」

相棒は、実線と点線に、人差し指と中指を乗せる。

「ここで仮定を一つする。時間線上の存在は、相手の存在として、自分のそばにある軌道を認識する――という仮定だ。すると、彼らの軌道二周分のこのあたりからは、どちらも、君の一周分の軌道、同じ軌道がそばにあることになる。つまり、〈獣利き〉たちの二日間において、目撃された君は同一の君だってことだ。解答として、どうだ」

「そんなこと、よく、まあ」おれは笑いかかる。「毒虫の由来みたいな、でっちあげか」

「昔から考えてたさ」

相棒の左手が出入り口の幕を引く。

「君に、繰り返した二日のことを聞いたときから」

おれは瞬いた。目が合った。相棒は冗談を言った後のような顔をして、おれは腕に描かれた図を見た。フリーハンドの三本線。もう一度目が合った。とたん、破れそうにその目が広がったけれど、相棒はきびすを返す。

「ぼくはやはり外に行く。この星での時間の進み方、計測手法について考えるべきだろうから」

実際にそうするんだろうとおれは思った。止めようと伸ばす腕を視た。追いかけて同行する足も視た。どちらも幻視だ。おれの体はマットに転がった。

おれには母親が一人いた。殺されるところを二回見た。

やったのは同じやつ。でもそいつにはおとがめなしだ。別の場所で人を刺したやつがしょっぴかれたわけ。そいつは二度目のほうが手際がよかった。証拠不十分にできるほどの余裕ができたんだとおれは確信している。だが、おれが証言しなければ、ましだったかもしれない。

おれから話を聞いたやつは、だれもまともに取り合わなかった。

「二日間繰り返した? 墓場から死人がよみがえってまた昼ご飯の世話をして同じように夕方殺されたって?」

「どうして君は止めなかったんだ? そのときは悪夢だと思ったからだっていうなら、君の見た全部が夢だろう」

「精神的な衝撃とオイディプス・コンプレックスが合体して形成した妄想……」

おれは入院した。本気でしゃべるほど憐れまれるのを学習しても、しばらくは、人が来るたび飛び上がって、二日間の話をしたんだ。

おふくろが死んで気が触れたやわな子供? 違う、と、おれの体は主張した。真実を分かってくれるんじゃないかってしゃべった。なのにおれの真実はおれひとり――あるいはあの男とだけのもので、地上の真実にとっちゃ偽りらしい。回復したとみなされたのは当然のように、信じてたことを言わなくなってからだ。

それから嘘を生きてるようなもんだった。定規のようなまともさが信じられないなら、どうやってまっすぐ生きてきゃいい?

十二のとき裸で町をうろつく奴に出会った。はやし立てる声で気がついたのさ。そういうやつを見るのは病院以来だ。その晩、おれは自分がそうしている夢にいた。つきあってた奴らがみんなして、笑うか気味悪がるか、してた。またおまえはこうなるぞ――心の隅でささやいた。

世界の鏡が割れちまって、おれとおまえの手に持つ真実のかけらが分かれたら、おれが突き放すか、突き放されるか。単にまわりが味方してるやつが勝つだけ。違うか? いてもたってもいられなくなった。最低限の勉強をしてふるさとを出た。つまり地球を。

ひどく酔ったときにこんなご託を漏らしちまって「二回母親が死んだやつ」なんて笑うやつもいたが、同情の言葉も含めて一切なにもくれなかったやつが一番居心地よかった。そいつは今、獣も寝る夜に出てるんだろうか。

おれには母親が一人いた。殺されるところを二回見た。

殺したのはくたびれた男。身の丈に合わない毒を飼ってた。がなりたてて刃物を振り回したときでさえ、自分の手がやることに怯えて焦ってた。投げるようにぐさっとやった。挑発してたおふくろの頭が草に落ちる。目から、涙が、一滴あふれる。茶色の目。その上に男はまた刃を落とす。

おれは一晩中納屋で震えている。古い柱時計が何度も鳴る。朝日が差して庭に出ると、おふくろが洗濯物を干してる。ほっとして部屋に戻る。平和な昼。一日の末、くたびれた男が来て、喧嘩する。挑発に頭を振って、手袋の腕で、ぐさりとやった。夜空をあおぐ二枚の茶色い円盤。カフェラテの目、ミルクティーの目。本当に? おふくろは蒼や黒の目をしてたんじゃないのか? おふくろなんて幻じゃなかったのか? 太陽も、地球も、おれが乗ってきた小舟も。あつらえられたみたいな生育歴も。

おれはまた納屋で震えている。朝日なんてこなければいい。呻けるのはここだけだ。恐くて恐くておれも殺されるんじゃないかって。おれは殺された幽霊なんじゃないかって。助けてほしかった。――情けない。理性は言い出すが、扉の隙間が白む。男が首を絞めた一日が来た。焼け死なせた一日も来た。嘘のはずだと思ったとたん、おれの時間線が何十何百と円柱に巻き付いておふくろのあの日の線から離れられなくなるのを観る。円柱は円筒型の地球に化けて、おれは宇宙の真空をおぼれてて、両手が、うつろのほかのなんでも探した。

左手にかたいものがふれた。

右手にやわらかいものがふれた。

ほっとして、落ちた。

起きたら真っ昼間だった。入り口の向こうの茂みが鮮やかだったからだ。そう判断してから、森の底でも光の時間変化を感じられるようになったと思った。霧が減ってもいるのだろう。暑いなと身をねじると、足のほうに座っていた相棒が、小袋を投げてよこした。

深夜、〈獣利き〉が訪れて、薬の袋を預けたのだという。

おれは狐につままれた心地で、あいまいにうなずいたような、うなずかなかったようなまま、革の小袋を開け、桃色の膜を折り縫い綴じたらしい包みをつまむ。包みの膨らみで、粉末が揺れる。目をつむり飲み干して、水を求めた。味はなかった。

そういう形で――物体を味わわず摂取する方法にやっと気づいた(なんと馬鹿な話だ)が、おれは胃袋外付けを決行した。

相棒は懸念を表明した。

時間線のことだ。我らが胴体のN日の間に、この惑星由来の胃袋がM日過ごして、居場所が離れてしまったら大変だと。

「ぼくの外部接続ポートには緊急時のフェイルセーフ機能があるが、生身に穴を開けるんじゃ」

そこで口を止めた。そういうたぐいの警告は逆効果だと忘れていたらしい。

「おれにも仮説はある。この星のものの時間線は、〈獣利き〉たちのとおれたちとのとの二本だけじゃなく、その間でグラデーションになってるんじゃないか?」

「この惑星のものでも、ぼくらが触れたり食べたりする存在の線はぼくらに近付く――ってことか? 認識や行動の矛盾を緩衝させる、と」

考えてたのか。おれは荒っぽく投げる。「それを検証する点で、意味もあるだろ」

「すぐ帰る気じゃなかったのか」

相棒は声高くおいおいという調子で言った。それが最後の忠告だった。怯んで止めるのを許せない、目の前のやつの子供っぽさを、看過した。

手術はあっけなく終わった。止血装置が取れてから、おれは鳩尾に開いた穴を撫でた。乾いた感慨があった。

十日、二十日が過ぎた。

谷を望めば、竜巻のように虫の群れが飛んでいた。日暮れに風が伝える獣の遠吠えからは、壮なる響きは失われ、痛みをこらえるあわれな破裂音が混ざるようになった。おれは仮寝の地でうずうずしていた。〈獣利き〉たちは依然、谷行きを許可しなかったのだ。

一度ループが起きた。こんどは惑星のほうが巻き戻ったのだ。夜、星の位置がずれて分かった、その推定時間は、丸一日強つまり二十二時間あまり。おれには故郷を含めて二回目の体験だが、なんども話し合った通りだったから、これまで夢に見た混沌より、よっぽど軽く感じられた。

重いのはむしろ、以来、娘の一人と相棒の仲だった。急に親しくなったのか、娘が骨の楽を奏でるそばで、相棒が電子音を鳴らしている光景にも出くわした。近くにいた双子は気にしていないようだった。おれがそっちを見ているのを不審そうにしていた。

「あからさまなのは……」

おれはテントで言いかけたが、やめた。双子のほうと仲良くすればいい――と言われる可能性を避けた。競うことになる。それに、おれには、正直、二人の区別がつかなかったのだ。その点でも、負けていたのだ。

森が乾き、地平が晴れ、ようやく頃合いだと認められておれたちは谷に向かった。娘はひとりだけ来た。相棒と仲いいほうだろう。

谷で奏でられる音が虫をそよがせ、赤紫に沸騰する泉を渡る。

〈獣利き〉はひとり、口をきかずに右腕を弾いている。おれたちは珊瑚のように伸びる茂みの間を、腐食したような土塊のトンネルを過ぎた。黄色の川へかぶさった、動物とも植物とも菌類ともつかない、突起を四方に生やす最中で、ねばねばする灰色の綱の橋を越えるときも、恐怖はなかった。

おそらく音が念をそろえさせていた。

谷は一つの振動体で、おれはその一員だった。固体も気体もやわらかな結合を示す液体として感じられた。おれはいつか光輝をうるさいほど観るカプセルで、あるいは珍品の薫る闇の架橋で、皮膚を熱に満たし、踊る影たちの演奏に飛び込んだが、汗があふれればあふれるほど、空気はおれの肌を刺した。狂おしい音を奏でているものは、遠く、遠いところにいた。その届かない距離をおれは理と呼び、断絶と呼び、他者性だともっともらしい言葉でしまった。

おれは出会いたいと思った。なにに? 足が木を踏む。丘を見上げる。

ばらばらに崩れていくおふくろ。砂のように崩れて消えていくビジョン、取り残された男。音楽を失った男。くたびれた男は足音を立てて去って、音が乖離した子供のおれはいずれ体を肥大化させる。

毒の下で発芽した双葉の群れのにおいがしみる。このまま、いたい、とすら思った。

娘は――いずれ? いずれこの谷と森をとりまく世界のだれかとつがい、肉を産み、骨となるのだろうか。あいつが去るなら。

急にこんなことが気になった。斜面を登りながら、過程の中央の部分ばかりが膨らんでいく。ばか、収穫を終えたら離れるんだろう。なのに留まりたがるのは? あいつのような――川辺に走り出て角の飛び出た生物と戯れている――相棒のような生態への興味とかでもなくて。

ああ、おれの標的は獣だ!

丘の頂から浮かぶように上がった顎が、巨大な音で、おれの喧噪をかき消した。

顎先とつづく喉笛が左から右に青空を掃き、また丘のかげへ潜った。

おれは駆け上がる。

頭が、肩が、太い尻と四本の脚が見えた。ガキのころよく自然公園でながめたトリケラトプスの復元模型程度の大きさか。蓬髪のようなたてがみが横に振られ体ぜんぶで低く吼える。休みをくれと語っているように聞こえた。首が上がった。でかいつらだった。ほぼ六角形をしている各頂点に人の顔が並んでて、中央に犬みたいな目鼻があった。黄色い牙の突き出た口も。吼えているのはその口だ。おれは声の解釈をやめた。

〈獣利き〉の旋律が速くなった。

巨獣の体表は、沸騰するように波打つ。揺れる部分のそれぞれが、葡萄の房みたいだが、毛も剥げた肉の盛り上がりで、侵食への防衛で出来た傷跡らしいと、おれは認める。相棒がささやく。中で虫が動いてるんだ。

隆起の間から、羽虫たちがふよふよ泳ぎ出る。内部の陣地争いに決着がついたからか、前に見た竜巻みたいな虫の群れはそばにもうない。獣がかゆがるように、身をそばの木へ打ち付ける。幹がかしぎ、根が土から跳ね出す。周囲倒木だらけだとおれは気づく。石も多い。音楽が止んだ。

相棒が熱を放射した。

娘が刃を飛ばした。

獣は七つの口をぽかんと開き、わきへ倒れた。

おれたちは丘を下った。

横転した巨獣の腹は、近付けば穴だらけだと分かった。尾のあったそばには、おれのすねほどの直径の糞が十数個転がっていた。古く乾いた糞はそれを産んだ腹同様に穿孔ばかりで、新しいものはぶつぶつ各所が盛り上がっていた。寄生虫の卵の孵化装置だろう。

獣の倒れたのと逆の側にあった岩の後ろには、糞より少し大きく、地味な灰色をした卵が三つあった。鶏卵みたいな殻で踏めば壊れそうに見えたが、〈獣利き〉はそれらをゆっくり草地へ投げた。

商いに重要なのは、腹の中だ。おれたちは周囲のものをどかし、取りかかった。

おれと相棒が腹側を山刀でほぐす間、〈獣利き〉は背中の厚い肉を剥がしていく。小雨のように言葉を交わす。

三つの卵の、一つはオスの卵だ。開けると、小さな卵の胞が百あまりある。オスは小さい。顔は一つで、鼻もない。交尾の日だけ飛んできてまた消える。

残りの二つも、卵の巣なのか?

いや。残りの二つは、メスの卵。それぞれ一つの獣を育てる。

〈獣利き〉は手際がいい。おれが穴もぐりした虫のじたばたに手こずっているのに対して。なんたって、てんでばらばらに、おれたちの鼻や顎に体当たりしてくる。こっちに来る場所はないぞ。そうやって顔を振り、腕を振り、しているおれたちの前で、〈獣利き〉はときどき微笑を見せる。

巨獣のはじめの顔は一つだけ。大きくなると顔が増え、四つになると繁殖期。群れの中のもっとも成熟したメスが卵を産む。そう聞きおれは、土に臥した頭部を見る。たてがみの乙女。あるいは老体。

――では、七つなのは?

喰うからだ。

同じ世代の二つのメスの内「弱い方」は「強い方」に喰われるという。

それが栄養になるのだ、と、娘は言った。姉妹を喰って顔三つが生えた巨獣は背骨があらかた現れている。おれたちはようやく臓腑に至ろうとする。

どろりとした膜、押して、硬質なこぶに触れた。うすく光が透けている。膜を剥こうと指を伸ばす。

吼え声がして、顔を斜め右に跳ね上げる。その場でおれは尻餅をついた。

「獣が」

山刀を振り上げずりさがる。

「顔の数は?」

「七つだ。顔が七つの、獣だ」

おれが言いきるより早く立ち上がる娘。「どこにいる」

「あちら――」

右手、いくらか距離をあけ、乱れ生える木々を縞模様のごとく映えさせる巨体、七つ顔の巨獣が、前足で高らかに土を叩き鳴らしている。

指さそうとして相棒を見た。相棒の無機の右手指は、おれのかわりに宝の塊をつかみかける形をしていた。両目は、蜃気楼に焦点を合わせようとするかのようにおぼつかなく。

寒気がした。

「見えないのか」

おれは恐怖から言った。だが相棒の目に、間の悪そうな影が浮かぶ。一瞬でその表情が消えたのが、決定的に、胸をざわめかせた。

「説としては」

「説としては」おれは蛇口から流れる水のように言う。相棒が何を言い出すかをすでに肺胞が知っているなら、喉の栓が抜ければ吐き出されるばかりだ。

「〈獣利き〉に見えないのはもっともなことだ。おれが見ている獣は、この星の時間線の上で、死んだ獣の一日前のものだったのだから」

おれにはもう、獣の死骸は、半透明にしか見えない。そう思っているうちにも、薄らぐ。焦点をずらせば、消えてしまう。そして日は、角度にして五度ほど、沈む宛先の山稜へ進んでいる。……強い咆吼のせいで、前日の存在の側を、おれが強く意識するようになったから。〈獣利き〉の娘の姿もぶれて――でも、その黒目をしかと見ると、おれは娘のある側に引き戻される。

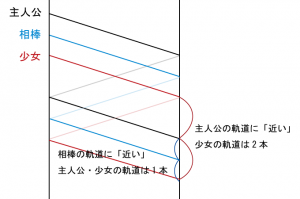

「この間、おまえは一つの図で、『ループ』を解釈したんだった。でも、もう一つ、同じ解決を与える図がある」

おれは刀の先で地面を引っ掻く。

実線を横一文字に。

その上下へ点線を一本ずつ。

「単純な話だ。点線から見れば、すぐそばに同じ実線がある。これが、実線の上をゆく人間をみて『同じことを繰り返した』と認識する理由、だった。……だが、実線の上か下か同じ側に点線が二本ある場合と、この図には違いがある。実線から見たとき、すぐそばにある点線は、二本になるんだ」

一日きりのことではない。その状態は今も続いているのだ。だからおれにはあの獣が、二つの場所に見える。左、死んだ日の場所と、右、生きている日の場所と。

「星に住むものとおれの時間線は、ずっと、互い違いになって走っていたんだ」

二重らせんを描くように。

おれは立ち、娘を見た。「きょうだいがいると思っていた」

娘は寂しげに笑った。

「わたしもそう考えていた、しばらく」

驚かないんだな。

大気を通るように感情の、恐怖の速度は落ち、熱が胸にわだかまる。娘の瞳を今いちど見る。おれの認識は、そこへ連れ帰られる。この星へ来てからというもの必ずそうだったのだ。おれたちが説明を試みて虚構的に描く、何本もの線を、おれの現実にする、解釈。ちっぽけなからくり。

おれは咳をした。そのときまた獣が吠えた。相棒が小さく顎を右向けた。魅入られたように瞼が喉が動く。

おれはその名を呼んだ。

「おれの時間は、おまえともずれたのか」

二頭目の獣を見て間もないときなら、こう言う口調はもっと恐慌にかられているはずだった。また誰とも分かち合えない狂った時間に不条理に放り出されたのか、と。

相棒はくたびれたように首を上げる。

「ぼくの時間は君とずれた」

「なぜ」

なぜ時間がずれたのか? それは自然の勝手で人の解する理などないのかもしれない。だがなぜそのような言い方をする。

おれは問い相棒は応じるわずかな沈黙を、相棒が唇を上げてほころびさせる。

「結果論としては検証したんだ、ぼくとしても。別々の時間線にある存在同士の接触が、お互いの時間線を動かすだろうかとね」

おれの興味はおそらく語られる情報ではなく、それをどう語るのか、だった。

「ちょうどよかった。君たちは、まったく、互い違いになっていたようだったから。少し動かせば、お互いに、一人の正しい相手だけを認めることができるようになる」

「おまえが、それで」

「しかし失敗だったよ。――ずれたのはぼくの時間線だけだ。ぼくからは君も〈獣利き〉も一人だけ見えるようになったが、〈獣利き〉は、惑星と強く同期していたのだろう」

やっと、〈獣利き〉のほうを向く。遅すぎる。

「わたしからは、なお、おまえが二人、見えていた」

娘はゆるく首を振り、同行者だった人間はふたたびこちらを見上げる。

「仲立ちは出来なかった」

おれは背を向けた。どうしていまさらそう言う。

「先に帰る」

「帰る?」

「道は覚えた。舟が要るなら、港にいる」

岩、苔、糞、池、石、株、虫。流れ込む景色にもう音は流れていない。後ろから乱れた足音がくる。

「待ってくれ、そうだ、もう一つ。問題があるんだ。ぼくからみた時も、いまさっき、戻った……その巻き戻った時間だ。時間が、減っている」

振り返れば靴の先に、不揃いな両手が叩きつけられた。

「前は一日強戻ったろう。でも今、日は、沈むほうに動いた。……一日弱の戻りだ。君が子供のころ巻き戻った時間は、何時間だった」

「そんなもの……」覚えているかという文句を思い浮かべる途中でまわりが暗くなった。瞼をおろしていた。

「おそらく二十四時間、プラス、二、三分だ」

真っ暗の納屋に柱時計の拍動が三度響く。おれは膝に額を押しつける。男が音をうるさがり壊しに来ることを懸念する。眠れるはずはないから自分の呼吸を数える。脈を数える。二十八組と二百十二回。そのとき柱時計はまた打った。一、二、三。嘘。おれはすべてを数え始める。呼吸が五百八十七組、脈が四千九百三十六回で、柱時計が四度鳴り終えた。おれは息をつき、湿った木の壁に背中を伸ばす。

嘘のように澄んだ記憶だ。思い出した覚えがほとんどない。しかしもし正しい体験なら、忘却はむしろ理解できることだ。あの年のおれには、自分が信用できない感覚の持ち主である証拠となったろうから。けれど不都合だった記憶は、今では全く別の意味を持つ。狂っているなら、それはおれだけでない。おれたち全員、もしくは世界だろうから。

「時間の一巻き分が、縮んでいるというのか?」

「そう。ぼくは、この前、円柱のまわりを時間線が走っていると言った! 円柱なら周の長さは、どこで計っても同じだ。けれど、本当はそうでないとしたら? もし、円錐のようにだ、先のほうがすぼまっていたら? 時がしだいに縮んでいって……」

娘が鋭い目をした。

「時が終わりに近づいている、と?」

獣の唸りも遠く聞こえた。

円錐のように、一周の長さが短くなっていって、ついに先端の一点で終わってしまったら?

想像が頭を占めたため、肩を娘に押されるまで立ちっぱなしだった。

「逃げろ」

巨獣が迫り来ていた。七対の視線がおれたちを射ている。みな、駆けだした。元来た丘へ。

「明日またやり直しだな」

走りつつ揶揄するようにやつを向けば、「君は来るのか」

「まさか」

一足先に頂へ着いた娘が、左手に持った一つの頭骨をおろし、右腕に連なる骨板に触れる。軽く音をはずませだした。だがすぐ止め、娘はわずかの間空を仰いだ。

その元に、おれと相棒は同時に着いた。麓の獣は、もう追ってこず、また木の幹に体を打ち付けている。

「空の客人」

娘の左手指は張られた糸のそばで移ろっている。ゆるやかな楽を始めては、止め、を重ねているようだった。「どこかの星に行くのだろう。同行できないか」

「無理だ」相棒は断言してから足していく。「宇宙艇の軌道と、君の軌道は、きっと互い違いだ。どこかで舟が、前日か翌日の場所に消えて、放り出されたら、どうする?」

「わたしにも行く場はないのだ」娘は目を伏せた。「あの獣を、わたしも見たからだ。それは、わたしがこの星の定めから離れたということではないのか? 加えて、もう、だれにも届いていないようだ」

骨板を叩く。

だれにもではないなどと軽薄に申し出る機会を意識して浮かれた神経は別のことを考える。

――〈獣利き〉と相棒、時間線がおれよりこの星に近いはずの二人とも、時がずれたというのだ。

束ねられていた時間の糸は、ほどけだしているのだろうか。

ならそもそも、元々は、この星の時間線も、宇宙艇に乗るおれたちと一致していたのかもしれない。時の終端が迫ってきて、風にぶつかるように、あるいはめいめい逃げ惑うように、ほつれてわかれたのではないか。もしかしたら、おれたちのみならず、様々な地の、様々なものが、同じように散らばりはじめているのかもしれない。

そんなことをおれが説明すると、相棒が左腕を掻く。

「帰るも留まるも、どこかへ行くも、見通しは不明――いや、なにもかもめちゃくちゃになって時間の終わりにまっしぐら、かもしれないんだな」

「ああ。おれも、おまえも、だれも、どうなるかわからない」

「どこで終わるか」と〈獣利き〉。

終わりの地点をどこに定めるか。あるいは、どこを目指したままで終わるか。

「君は、行きたい基地や星は? たくさんあるんだろう」

そうだ。死ぬ前に億千の星を巡りたいと、おれは空に出たときから願っていた。自由になりたいと思っただけじゃない。奇妙な精神構造体や奇怪な機構風習群に溺れれば一個の狂気など忘れ、新規刺激の槍衾に身を投じつづければ動物古層の血の思い出などありふれたものと飽きて捨てられる日が至ると思った。いやそれはやはりあの星の重力を母だと思わなくなる一種の自由なんだろうか。

いずれにせよおれは時が縮んでいると聞くまでは、次の旅に出るつもりでいた。関心を持っている場所から選んだ候補を、宇宙の海図上に思い浮かべていた。その候補は今も点滅している。だが海図の中心には衝動を吸引する黒い点が存在している。

「ふるさとだよ」

忘却を済ませるには終末の来るのが早すぎる。

ならば戻るしかない。

翌朝、おれたち三人はテントで身支度してから〈獣利き〉の家に行った。

〈獣利き〉の娘は、〈組絡手〉から受け継いだ羊皮紙の資料を整えたのち、武器、衣、共生者の調整具、糸巻き、などを包んで持って出た。二重の肋骨が支える家は、おれたちが森へ降りてからも、風と日を浴びていただろう。

その家を娘は〈羽ばたき〉に譲った。

「姉さん、あれ、谷に行ったんじゃなかった?」

少年の頭を〈獣利き〉はしばし抱きしめていた。それから離れ、留守にするので家を渡すと告げて、手早く暮らし方のことと、昨晩あるいはこの晩に弔われた巨獣の墓のことと、おれたちには翻訳されきらないまじないめいた言葉とを囁いて去り、振り返らなかった。

おれたちは二輪車をひきずって港に着く。誰か乗るには車輪が泥だらけだったんだ。運搬チューブから送り戻されてきた宇宙艇へ、娘はまぶしい目を向けると、優しく外壁を撫でてから乗り込んだ。

零細貿易商がなけなしの資金で購入したこの艇内は、三人動き回るには狭い。

発進後、大気を抜けて速度が安定すると、おれはしばらく側面の窓にへばりついていた。

星々は、おれの目や認識の動きに合わせて、そちらで生まれ、あちらで消える。ぼうっと見ていると、複数の地点で同時に薄い光が輝いているようでもあった。

娘の来た星も、その一員だった。

娘はもう下を見ていない。ただまだそれが半径も大きく窓に映っていたころ、

「〈組絡手〉は霧の晴れた先に、源の街があると言っていた。探しに旅立ち、戻ってはこなかった」

赤茶けた大地の一点を指差したが、丸い星の輪郭ごと、次第にその指はぶれて、窓の面から遠ざかった。

「飲むかい?」

ふいに後ろから軽い声がした。「お湯で戻すタイプだけど」

「在庫リストを見せてくれ」

壁に投影される一覧表からおれは選んだ。

「混ぜるのか」

「そうだ」

できあがりを分け合って注いだ二つのタンブラーのうち一つの、ストローの向こうには、焦げ茶と白を混ぜた色。おれは吸って、

「悪くない」

ストローを叩いてやると、相棒は笑った。

娘は信じられないというような顔つきをして、隣の器から飲み、

「まずい」

頭を振った。

時はどんどんやって来る。目的地に接近したのは、食糧が尽きる寸前だ。薄く透けた太陽の群れに囲まれて、青い星が一ついた。

「どこに落ちる?」

「海がいい、一度行きたい」

娘の指さした青に、おれたちは、飛び込みきった。きっと太平洋だ。地球を回る、軌道ぶれぶれの衛星のどれ一つとしてぶつからなかったんだから、やっぱり着地運がいい。

宇宙艇を水中仕様に変形させ、観測眼を水上に伸ばす。天にずらり並ぶ透けた太陽の像をもとに、半ば戯れでおおまかな緯度は北緯四十度程度だと割り出した――今は、衛星から送られる位置データが当てになるか分からないもので。

太陽は、夏の位置でも、冬の位置でも、照る。正確には両者の間を含めた帯状の域が、日の見える範囲だ。帯の幅を測ってみると、地軸の傾きの倍にほぼ相当すると計算された。なので、帯の上端か下端の位置を基準に、この場所の緯度が分かる。ついでに、各太陽の明瞭度を分析してみたところ、今の「主となる」季節は春か秋みたいだ。それが参考になるかは別の話だが。

陸に向けて進みつつ、食材を探すことにした。

潜水艇と化した小舟の上にボートを浮かべ、三人、移る。

そこで娘は初めての海での漁に挑み、すっと投げ網で獲物を捕らえた。

「こういうものか?」

桶に投げ込まれたのは、上半身に石でも貼り付けたような、硬そうな魚が三匹だった。おれは賛嘆を隠さなかったが、相棒はその魚をひっつかむと目の色を変えた。

「甲冑魚だ」

言い終わらぬうちに海に飛び込み、手招きしてくる。潜水艇に引き戻されたおれたちの「食えるのか」という問いは放置され、

「見てくれ。あれ」

指差されたのは、海底付近を動くものだった。前方に伸びる二股の触手。平たい体躯の側面には、刺身に切れ目を入れたようなひれが波打っている。

「アノマロカリスのたぐいじゃないか?」

「まさか」

アノマロカリスといえば、五億年前、カンブリア紀の海の覇者だ。甲冑魚だってたくさんいたのは三億年以上も前だと聞いた気がするが。

まさか。でも、なら。

口ひらく前、視界左下に別のものを捉えた。水のかすみのむこう。窓に押しつけている指先ほどの大きさで、椿の葉に似た形状のものが見え隠れする。

これが肢に過ぎないことは、潜水艇頭脳が試算したその長さがおれの身長以上であることの直後に分かった。

葉をつなげるこんもりした胴体、なめらかに伸びるホースのような長い首、肉片をくわえている頭部まで、ゆっくりと泳いでくる。

「肉食いか。この場合、おまえたちは、肉のくさみを問題とするのだったか」

「首長竜を食べる気は、まだ、おれはない」

「なるほど。しかし、みな、おなじ場に住むものらとしては、奇妙だ。つくりが合っていない」

いぶかしげな〈獣利き〉。

首長竜に比肩する長さの円錐形の殻が流れてくる。開口部付近に肢は見当たらない。食われたか。

「そう。生きた時代が何億年も違うもの同士が混在している。もしだれかが遺伝子から復元したというのなら、こんな密度でよみがえらせるわけだから、かなり大規模な取り組みだったろう! ……あるいはひとつ、仮説が、ある」

「奇遇だ」

おれたち二人、揃って言った。

暴れる生物らにつつかれる経験を経ながらも船体は損壊せず、数十時間の航海ののち、柱状の灯台が見えた。台の頭で石造りの六枚羽が回転し、先端の溝から光を放射する。

そして近付く陸の線はナイフで割ったように直線的だ。埋め立て地か。

上陸すればそこは確かに〈構造街区〉の一部であるとも見えた。対称性の基本的表現である、並進対象性に則した〈加乗型〉、回転対称性に即した〈放射型〉の建築様式が、前者は物質を包含する構造部分――典型的には〈倉庫〉に、後者は運搬する構造部分――典型的には〈電路〉に見受けられる。

もっとも、まだ下位構造に分化していない、新規区域のようだ。より複雑な対称性の組み合わせや、三角関数・指数対数関数パターンといったたぐいのものは、ほとんど表現されていないから。

こういう殺風景な箇所は通り抜け、さっさと異構造区間界面を越え、関係配置統合機能区でも神経楽譜区でもなんでも豊かな場所に行こう――というあたりが、ここが完全に〈構造街区〉の一部だった場合には行動方針となっていただろう。反実仮想。

各地点で、凧型〈図譜者〉の展開する空中文様のもと、二十面体コアの頂点を上とした〈機築者〉と十二面体コアの面を上とした〈建械者〉のペアが、お互い平面活動用にコアより五本ずつ伸ばした腕脚を動かして増築しているところまでは、昔おれが相棒から聞いた「実装中」の様子と違わない。ただ、これは全貌の一面でしかなかった。

エッシャーの『階段の家』を実現させようとするように斜めに積まれかけた矩形石の段を、トリケラトプスが体当たりで破壊する。〈機築者〉が一体、走っていき、おのれと体高がほぼ等しいその爬虫類に停止勧告を述べる。竜は無視する。〈機築者〉は腕で相手を押し返そうとする。角が振り向き対抗者を捉える。分厚い皮もつ脚のまわりにシダ類の茂みが現れてくる。

それらの影を呑み込まんばかりの長大な翼が、走った。滑空する翼竜ケツァルコアトゥルス。首に、雀が乗っている。その後ろには、巨大頭部から幾度も分岐する触覚を横の仲間と連結させ、羽で腹と尾を包んだ昆虫らしきものの隊列がある。

地面にも屑ひろいの〈掃者〉と並んで、苔生えた球が跳ね進み、丸い口が開くたび、そばの虫を伸ばした舌で捕食する。

どちらの生物の姿もおれは今まで知らなかった。

――舟の中で、ひとつの可能性について、おれたちは話していた。

この星に暮らす生物は、何億年か前にもこの、時の果ての地を訪れたことがあるのだ。そして多くが置き去りになったのだろう。

これこそ、のちに大量絶命と語られた現象の一因であるかもしれない。

だが、おれたちは歴史を知っている。度重なる絶滅ののちの歴史、おれたちへと至る歴史を。

ならばかれらの時間線は時の先端ですべて潰えることはなく、一部はふたたび時間円錐の太い部分へと戻って、同時代のものと合流し、歴史を編んできたのではないか。

生命は、この行き来を、何度も繰り返してきたのではないか?

ひょっとしたら円錐の表面は幾重にも重なっていて、ある回の次の回に時の糸が巻かれていくのは、より外側か内側の面かもしれない……。

――三人でここまで語り合った。

もしこの地におれたちより未来の存在があるというなら、おれたちと同時代の地球の生命の時間線も、まだ死に絶えることはないのかもしれない。

希望と期待に胸が燃え、左を向く。

「未来はあるんだ」

「歴史的発見だ」

相棒の頭は下にいた。なにかの巣にかがみ込み卵をあさっている。その姿が一段階透けていた。出発の朝から今まで、三人のだれも消えることはなかったのに。

「離れるんだ」

相棒は顔を上げない。胴を透かして青い影が見える。恐竜が唸る。

「帰れるかもしれない。おれたちの先祖みたいに! だろう? それなら、ここに固定しているものにあまり接触しないほうが、賢明だ」

「卵がほしいなら、渡さない。計画していた宝はふいになったんだから、代わりが要る」

「妙な劇はよせ」

おれは巣を足でどけようとする。相棒は卵を胸に抱いて立つと、横顔から一瞥をくれる。

「帰る、戻る。そしてどうする。また繰り返し模造するのか、相棒?」

そのまま肩をすくめ、背を向け、歩き出す。積みかけの石をまたぎ、地をまっすぐ横切る〈電路〉に踏み入る。

〈電路〉は赤く光り、侵入者に電撃をくらわせようとしたが、ひび割れた。右から飛んできた〈機築者〉の腕部が、その外壁に突き刺さったのだ。壁の断面で、両者の内部にあった導線が火花をあげる。わずかなのち、燃え出す亀裂へ、丸い脳が降ってきて焦げながら飛び散った。〈機築者〉コアに組み込まれていたものだろう。

〈機築者〉はコアを割られ、よじれた腕と脚を三本ずつ残して、闘技の場に転がっていた。勝者の竜は草を食みだす。

「十分さ、もう」

遠ざかる肩をおれは追いかける。〈電路〉は平たい土に化ける。土のかさが減っていき、海が流れ込み、重みが足に絡まってくるのに、見えていた肩も背も脚も腕も、うすく、質感を失っていく。

像が左回りに振り向く。

おれは手を伸ばした。

肩がうしろからつかまれた。

あるいは幻覚かもしれなかった横顔から、一呼吸分だけ流れた声は、すこしだけ耳に留まり、波の音とまざってどこかへ消えた。

おれの正面には娘の顔があった。赤に、緑に、青に染まり、変容を加速させる空の中で、黒い瞳だけがおれを見据える。

海すらも引く。腹の中心から、吸引される衝動を感じる。

おれたちは、縦でも横でも高さでもない次元に、吸い込まれていく。

手の指が掌に食い込みかけ、やわらかな別の指に広げられた。ここではない星であったことのように。

巨獣の頭骨を葬った日暮れ、おれたち二人は焚火を熾していた。娘が燃え損ねの薪を取り分ける。

「この木は雨が染みすぎた」

「同情か?」

「さあな」

おれは娘の広い耳を、やわらかい手を知った。もう一つ、細かく震える手を知った。

うまくいくかはわからない、だが、できるだけ軌道を近づけておきたい。もし近づけられるなら。

そうおれたち、みな言った。

「同情じゃない」

おれはつぶやき直した。同情なんてしていない。

そんな声は時で置き去りになり、記憶も思念もそれを宿し運ぶからだごと圧縮されていく。つぶれてひとつの点になる。点は線の上を引き戻される。円錐のどこかなめらかな面に至るまで。点と点を離さぬ指の感触ばかりがはしる。

意識が途切れていたのを認識したとき、おれと娘のまわりは赤々とした荒れ地だった。

そうか、ここは、しばらくしたら海に沈んで、そのあと〈構造街区〉に取り込まれるんだな。

左側には納屋があった。

正面、二十歩ほどの距離に、膝立ちになっている男がいた。

後ろ髪は白く、禿げかけ、首は曲がった男だった。その肩は上下している。腕の先が肩より高くなるたびに、夕日を弾いて橙に閃く。

男は繰り返し刃を土に振り下ろしていた。

低く細い声が、同じ名をたびたび再生する。合間合間にうわごとを言う。なんで死なない。なんでよみがえる。消えろ。おれから消えてくれ。

おれはそいつに同情なんかしていない。

だがおれの腰には刀が差したままになっていて、おれの手は娘の指さえ放せばたやすくそれを抜き取れた。

おれは大股で近づいて、親父と呼んでも振り返らないそいつの首を貫いた。

一つだけになった太陽がゆっくり沈む。

娘が弔いの楽を弾き始めた。

文字数:25089