梗 概

空に惹かれ、地に堕ちる。

1394年、ペロポネソス半島。

アカイア公国に雇われたナバラ傭兵団の将ビクトル・サンチェスは、小高い丘からハラドロス川の対岸に陣を構えるオスマン帝国軍を睥睨していた。

このとき、ヨーロッパは古代以来はじめて、イスラムの科学力を凌駕していた。ナバラ傭兵団には、インペトゥス理論による弾道計算により実戦投入が可能となった、最新兵器の青銅鋳造砲が配備されている。対するオスマン軍は、いまだ長弓しか持たない。

勝負は決まっていたはずであった。

しかし、敵陣にて開戦を告げるシンバルが打ち鳴らされた次の瞬間、遙か射程外から飛来してきた無数の矢が、傭兵たちの身体を貫いた。

敗軍の将となったサンチェスは、ラヴェンナのアルダベルトのもとに向かった。アルダベルトは司祭であったが、ナバラ傭兵団などの軍事顧問としても収入を得ていた。

サンチェスは訊ねた。

なぜオスマン軍の長弓は、あれほどの射程を獲得できたのか。

「簡単なこと」とアルダベルト。

「異教徒たちは、インペトゥス理論をまだ知りません。彼の者たちの矢は、アリストテレス力学によって駆動されているのです」

サンチェスは驚く。認識する理論が異なれば、物体の運動は変わるというのだ。

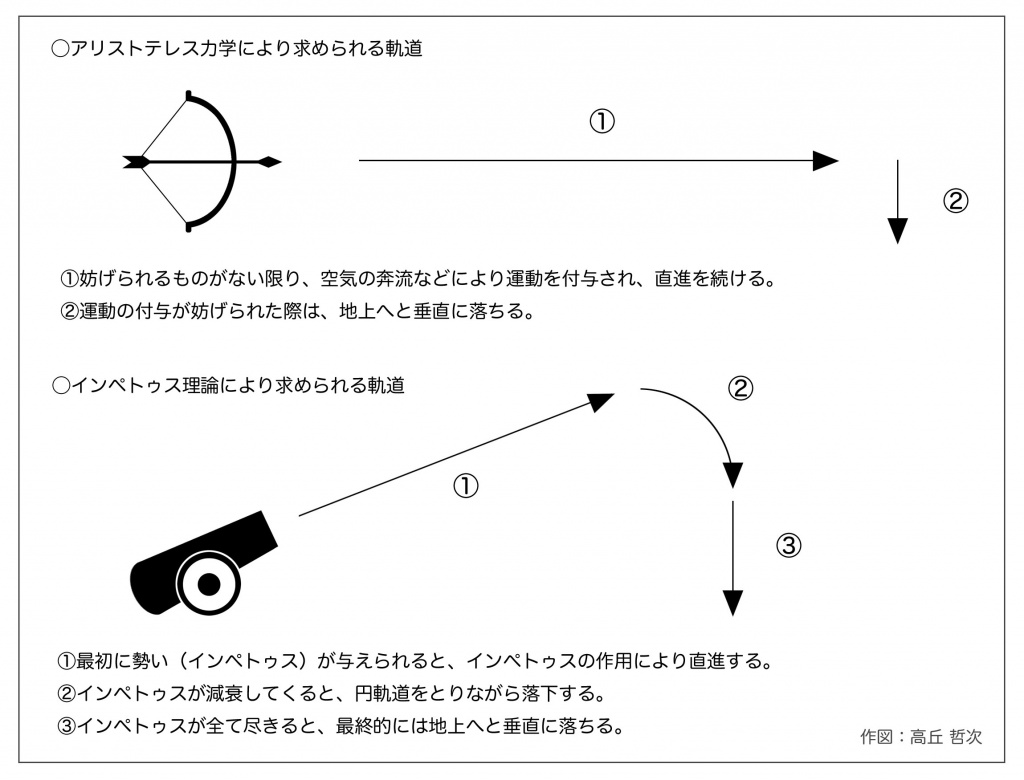

アリストテレス力学によれば、物体には神が定めた「性向」が付与されている。投射体は、空気の奔流によってまっすぐに進み、やがてあるべき静止状態に戻るため、地面へと垂直に落ちる。

対して、インペトゥス理論によれば、投射体とは最初に与えられた「勢い」によって直進し、その勢いが失われるに従って、放物線を描いて緩やかに落下する。

つまりは、目標に向かって水平に直進し続けるオスマン軍の矢の方が、長い射程をもって当然ということになる。

※軌道についてはアピール文内に図あり。

我々もアリストテレス力学に戻らねば対抗しようがない。

サンチェスがそう口にすると、アルダベルトは激怒した。

「神は良く識るものに、正しい世界をお示しになる。真なる目を閉ざし過去へ退こうとは、なんたる冒涜」

と言いながらも、アルダベルトはひとつの策を授けてくれた。多大なる顧問料と引き換えに、ではあるが。

サンチェスたちは、アカイアの国境に点在する都市に書物を運び込んだ。木版で刷られ美しく装丁された、インペトゥス理論の概説書である。

その書物は、国境線が侵されるに従って、オスマン軍の手に渡ることとなった。ブルサの天文台に運び込まれオスマン語に翻訳されると、紐解かれたインペティス理論はすぐさまイスラム世界に浸透していった。

そして、1402年。

アカイア公国までやってきたアルダベルトは、サンチェスを促した。いまこそ、半島から異教徒どもを駆逐するとき。

ナバラ傭兵団はピロス川を挟んで、再びオスマン軍と対峙する。

こんども、あっけなく勝負は決まった。

オスマン軍が放った矢は、緩やかな弧を描き川面に飲み込まれていくだけ。ナバラ傭兵団が発射した砲弾は、いとも簡単にオスマン兵たちをすり潰した。

捕虜の処遇を決めるサンチェスの前に、ひとりの従軍学師が牽かれてきた。

彼は言う。

「われわれは、過ちを犯した。アリストテレス力学を捨てたということは、物体に宿る神の力を否定したということ。貴様らに敗れたのではなく、神に背いたこ・・・」

傍らで聞いていたアルダベルトは、

「異教徒が、神を語るか」控えていた兵士に命じて首を刎ねさせた。

大地に吸い込まれていく血しぶきを見ながら、ぼんやりとサンチェスは考える。もし、物体の運動が神から離れ人の手に収まってしまったのであれば、それは我々に御しきれるものなのであろうか。

それから幻視する。

騎士の重装を貫くマスケット銃の弾丸を。フレールの丘陵を走るマークⅠ戦車を。広島の上空に立ちのぼる、原子雲を。

文字数:1555

内容に関するアピール

目の前にある謎に、思いもしない答えを得られたとき、ひとは驚きます。

◯謎:

17世紀にガリレオが明らかにするまで、人類は投射物が放物線状の軌道を取ることに気づかなかったのはなぜか。(砲術家のタルターリアが、経験的に導き出したのは16世紀。)

※以下の図は15世紀以前の人類が考えていた投射物軌道。

◯答え:

投射物が放物線状の軌道を描くようになったのは、16世紀以降のことだから。

道端の石を投げれば分かることに、人類が気づかなかったわけがありません。ましてや、投射物が飛び交う戦場であったら、それがどのような軌道を取るか嫌でもわかるはず。梗概を書いていて、この答えが最も蓋然性が高いということに気づきました。

いや、まさか。

この小説はそのような「まさか」に基づき、物体を駆動させる原理が神の手から離れ、投射物が放物線状の軌道を取るようになるまでの、移行期に焦点をあわせたものです。

文字数:388

空に惹かれ、地に堕ちる。

Ⅰ 1394年・アカイア公国の将兵サンチェスが42歳のころ

ナバラ軍団のビクトル・サンチェスは、磨き上げられた鋼鉄製の甲冑に身を包み、崩れかけた石壁にもたれながら西のイオニア海を見やっていた。

小高い丘のうえにあるその古砦からは、鏡のようになめらかな海面がよく見える。紺碧の空では雲が貼り付いたように動かず、風は完全に凪いでいるようだ。サンチェスがある丘でも、ぽつりぽつりと咲いたハアザミはそよぎもせず、空に向かってその背をピンと伸ばしている。低くを流れるハラドロス川は、このところ雨が少なかったせいか水量が少なく、川底に密生している若草色の藻がゆるやかにたなびく様子がはっきりと見て取れた。

それから、サンチェスは兜のなかで舌打ちをする。

視線が止まったのは川の対岸。

色とりどりの天幕が地を埋め尽くしてあり、ところどころに立てられた竿頭からは赤く染め抜かれた布がだらりと垂れ下がっていた。その旗がたなびいていたのなら、白い半月があるのを認められたことだろう。

オスマン・トルコの大軍が、川向うで陣を構えているのであった。

トルコの王、雷帝バヤズィット一世の命を受けた宰相<パシャ>が率いる軍団は、当初、モレアス専制公領を攻めるという名目で、ギリシア南方のペロポネソス半島に入った。この地域は、大きく分けてアカイア公国とモレアス専制公領の二国により支配されている。

アカイア公国を統治しているナバラ軍団は、モレアス専制公領と対立関係にあるため、トルコとは互いに不干渉を貫くという密約を結んでいた。だが、トルコ軍はコリンソスを落としモレアス専制公領に一撃を加えると、こんどはコリンシアコス湾に沿って海岸線を進み、アカイア公国の領内に侵入してきたのである。

ナバラ軍団はトルコ軍を迎え撃つべく、ハラドロス川を挟んで防衛線を展開した。前線での指揮を任されたのが、将官のビクトル・サンチェスである。彼は1375年末から軍団に加わっている古参であり、いまやアカイア公となっている元軍団長サン・スペランからの信頼も篤い。

「意味さえ知らねば、田舎の収穫歌とそう変わらないんだがなあ」サンチェスはつぶやく。

先刻から、トルコの陣からクルアーンの詠唱が続いている。一万をも超える声が合わさると、遠くにあっても空気が震えるようにして響いてくる。

対して、サンチェスが率いているのは千人あまりの軍勢。構えている陣も、崩れかけた古砦に急ごしらえの防柵を張り巡らしているだけで、とても十分な守りとはいえないのだが、

「どうせ始めるなら、焦らさないでほしいものだ」と言ってサンチェスは口元を緩める。

絶望的な戦力差と見えるなか、彼には余裕があった。開戦を待ちわびていたと言っても良い。

「種火を絶やすなよ」

サンチェスは傍らの兵に声をかける。

ナバラ軍団の陣には、100門もの青銅鋳造砲が配備されてあった。

もっともこの時代において、大砲が戦場に投入されるのは珍しいことではない。すでに1350年には、ペトラルカがこの兵器のことを「今ではどんなたぐいの武器とも同様のありふれたお馴染みのものとなっている」と評している。

しかし、大砲が普及していたのは、あくまで攻城戦でのことである。当時の砲術には、狙いをつけるという概念は無い。砲弾が発射されたが最後、それがいずこへ飛んでいくかは神のみぞ知るものとなる。そのためこの兵器は、大きな的である城壁の方に向けてとにかく発射する、といった運用しかできなかったのである。

これまでのところは。

防柵に沿って並べられたナバラ軍団の大砲はすべて角度をつけて据えられ、砲門は空を狙っているようだった。水平発射が是とされていた当時の砲術においては、明らかに間違った運用である。

だがこれこそが、ただの大砲を戦況を決定づける戦略兵器へと変える最新技術であった。

「いいかお前ら。異教徒どもが攻めてきても、あせってぶっ放すんじゃないぞ。先頭が川を超えてから火を入れろ。そうすれば、砲弾は必ず奴らを叩き潰す」サンチェスは砲兵たちに向かって大声で叫ぶ。

どこに砲弾が落ちるか、サンチェスは正確に把握していた。

人の身であっても、砲弾の行方は識ることができるものとなった。

それは「インペトゥス理論」の応用により、投射物の軌道計算が可能になっていたからである。大砲を向ける角度と、籠める火薬の量を調整することによって、砲弾の軌道は制御可能なものとなった。このような大砲運用は、ラヴェンナのギュンターから指南を受けている、ナバラ軍団だけに成し得るものであった。

このとき、彼らの軍事技術は世界最高の水準にあったことになる。

「蛮族どもよ。ペロポネソス半島に入ったことを悔いるが良い」

サンチェスは、対岸のトルコ軍に向けてそう言い放った。古代以来の悲願。ヨーロッパは、科学においてオリエントを上まわったことを、力をもって示す機会がめぐってきたのである。

石弓しか持たないトルコ軍と、青銅鋳造砲で守るナバラ軍団の戦い。

開戦を待たずして勝敗は決まったようなものであった。

少なくとも、サンチェスは自らの勝利を疑ってもいなかった。

クルアーンの詠唱がやんだ。

静寂はつかの間。

次の瞬間、トルコ軍の陣にて長管の軍用ラッパが吹き鳴らされる。

戦いが始まった。

トルコ軍の前線の歩兵たちが、激しく飛沫をたてながらハラドロス川に侵入する。最前線を進むその兵たちの装備はまるで統一されていない。鎖鎧<ホウバーク>を身に着けていればまだ良い方で、普段着とそれほど変わらぬトルコ服のままの者まで見受けられる。彼らの大半は、攻め落としたキリスト教国の捕虜たちか、西アジアで徴集してきた奴隷たちで、いわば肉の盾であった。

トルコ軍は三重の陣形を取っている。

まずは、非正規兵で構成された歩兵たちが前線を押し上げる。その背後に控える弓兵たちが、後方から矢を射掛けて進軍を援護する。そして、最後に精鋭の正規兵で組まれた騎兵が突入してきて、こちらの陣を突き崩そうという狙いであろう。

数々の戦場を超えてきたサンチェスには、トルコ軍の戦術が手に取るようにわかった。

しかしながら凄まじい数である。兵たちが被る赤や白のトルコ帽によってハラドロス川は埋め尽くされ、陸続きになっていくかのように見えた。

「いいか、数に気圧されるんじゃないぞ。歩兵が川を渡りきるまでひきつけて、大砲を放つんだ。必ず奴らは崩れる」

浮足立つ兵たちつを落ち着かせるべく、サンチェスは大声をあげた。

大砲の威力を目の当たりにすれば、必ず奴らの足は止まる。どれほど勇猛な兵士であろうとも、傍らを行く仲間が肉片となり飛散する光景を見れば恐慌をきたさぬ者などいない。いくら数で劣っていても、勝利はナバラ軍団のもとにある。

先頭の歩兵が川を渡り切るまであとわずか。

発射の号令を告げるべく、サンチェスは甲冑に包まれた右手を天に掲げた。

そして、

「撃てぇっっっ」

腹の底から絞り出した大音響とともに、その手を振り下ろす。

沈黙。

待てども、大地を揺るがすはずの発射音は聞こえてこない。

川を渡り切ったトルコ軍の歩兵たちは勢いづいて、ナバラ軍団が守る古砦目掛けて丘を駆け上ってきている。

「何をやっている、撃てと言っているだろうが」

焦ったサンチェスは、怒声と共に砲兵たちの方に振り返ると――奇妙な光景がそこにはあった。

砲手の眉間のあたり、ちょうど垂直に、深々と矢が突き刺さっている。その兵は自らの身に何が起こったか理解していないのか、しばらくただ驚いたように硬直していたが、やがて直立の姿勢のままでばたりと背後に倒れ込んだ。

他の砲兵を見遣ると、いずれもその身を矢で貫かれて絶命している。

「馬鹿な」とサンチェスは声に出す。

そんなことが起こるはずはない。

大砲の射程外から放たれたその矢が、我が陣に届くわけがないのである。

火薬の爆発により強大なインペトゥスが与えられ投射される砲弾よりも、人間が引き絞った程度の石弓の力で放たれた矢が、遠くまで至ることなどあってはならぬのだ。

これは何かの間違いである。

だが、あまりのことに崩れ落ちそうになったサンチェスの眼は、遙か遠くのトルコ軍から放たれた無数の矢が自らに向かってくるのを、否定しようもない現実の光景として捉えていた。

1 1394年・トルコの少年ウマルが7歳のころ

アカイア公国が支配していたペロポネソス半島の北端に位置するパトラの街は、労もなくオスマン・トルコのものとなった。

トルコ軍にしてみれば拍子抜けだった。

その勇猛がオリエントまで知られていたナバラ軍団は、ハラドロス川の戦いであっけなく崩れ去った。弓兵たちが矢を射掛けると、ナバラ軍の兵たちは哀れになるほどにうろたえ、歩兵たちが近づくとあっさりと砦を捨て、一目散に逃げ去っていったのである。後方で控えていたトルコ軍の騎兵たちは、馬を駆けさせることすらなかった。

トルコ軍の将たちは首をひねった。なぜナバラ軍は、守りの薄い古砦などを決戦の地として選んだのであろうか。少し寄せられただけで陣を放棄するのだったら、最初から城に篭って出てこなければ良いのである。

おそらくナバラ軍団は、ヨーロッパ地方流<ルーメリア>の儀式めいた野戦に慣れていただけで、本当の戦というものを知らなかったのであろう。釈然としないものを感じながらも、そのような結論に達したのであった。

オスマン・トルコの少年ウマルは、その大きな瞳をきょろきょろと好奇心の赴くがままに動かしながら、パトラの街を歩いていた。彼にとって見知らぬ土地を歩くのは何よりの楽しみであった。戦いが拍子抜けするほどあっけなく終わり、街が破壊されず残ったのは喜ばしいことである。

なぜなら、ウマルは戦いが好きではなかったからだ。

ウマルは、道端に打ち捨てられた老人や幼子の屍体を見つけるたび、顔をそむけて足早にそこから遠ざかった。トルコの人たちは現実主義者であり、街を支配してもその住民たちを無駄に殺めることをせず、奴隷や捕虜として囚えて金銭に変えることの方を選ぶ。だがその一方で、財としての価値をなさない赤子や老人たちは、ためらうことなくその場で斬り殺しもした。

ウマルも、遠く黒海のほとりからギリシアへと進んでくるなかで、あまたの屍体を目にしてきたのではあるが、いつまで経ってもそれに慣れることはなかった。ほんの寸刻前まで必死で命乞いをしていた者が、三日月刀<シャムシール>のひと振りでただの物となり地面へと転がる。そのことが怖くて仕方がなかった。

幼いウマルは、兵士として軍にあるのではなかった。

ウマルは建物の間に細い路地を見つけ足を向けた。世俗の住居と見られる左右の壁面は、低温で焼成された色の薄い煉瓦によって積まれていた。路面にはうっすらと石灰が撒かれ、道脇の浅く掘られた側溝には流れ切らなかった汚穢が僅かに溜まっている。その迷路のように曲がりくねった細道をしばらく進んでいくと、開けた空間に出た。

広場の中央には大きな建物がある。

おそらくは、異教徒の教会であろう。鍋底のような半球状の天蓋がまず目に入り、それを中心として四方に円柱状の塔が立てられてあった。建物の壁は黒褐色と赤銅色の二色のレンガによって縞模様が施され、ところどころにくり抜いたような円形窓が開いていた。

その教会の前には大量の大砲がずらりと並べられてあった。ウマルは、これほど多くの大砲が集まっているのを見たことが無かった。よく観察してみるとすべてが同じというわけではなく、それぞれには手の込んだ紋様が彫り込まれている。おそろしく手間がかかっている。きっと、大きな期待と資金を託された兵器だったのだろう。

ウマルがじっと眺めていると、

「あれは、ナバラ軍団の陣から接収してきた青銅砲だ。鋳潰して、異教徒の教会をモスクに改修するために使うのだ」

傍らに来て説明してくれたのは、ウマルの叔父に当たるサデッディーンである。

彼は、ウマルにとって自慢の親族であった。

「なぜあんなにたくさんの大砲があったのに、ナバラ軍団は反撃もしようともせずに逃げていったの?」ウマルが訊くと、

「これらの大砲は、空を向けて設置されてあった。なぜだか分かるか」サデッディーンはそう問い返してきた。

ウマルは少し考えて、

「もしかすると、砲弾を命中させるつもりは無かったということかな」と答えた。

サデッディーンは微かに顔をほころばせ、

「そうであろうな。ナバラ軍団は、砲弾によって我が軍に打撃を与えようとこの兵器を使おうとはしていなかった。おそらくは、大砲がたてる爆音によって、軍馬を乱そうという狙いだったのであろう。もっとも、矢を浴びせかけただけで逃げ出してしまうようでは、いくら騎兵への対策をしても無駄でしかなかったな」

サデッディーンは、オスマン・トルコの科学的中心であったブルサの天文台で学んだ従軍学者である。その学識と語学力を宰相<パシャ>に買われ、このたびの西征軍に加わっているのだ。

ウマルはサデッディーンからみて甥にあたり、その生まれつきの智慧の閃きを認められ、弟子としてこの旅に伴われていた。

「この街を巡っていたようであったが、良い心がけだ。書物をいくら読んでも、実際に己の眼を通してしか学べぬこともある。しばらくはこの街に滞在することになろう。貴重な機会であるから、なるべく多くのものを観るがよい」

「この街に留まるんだ」ウマルは意外に思った。

「あんな様子だったら、アカイア公国を攻め落とすのもそう難しいことじゃないと思うんだけど。一挙に攻めた方が良いんじゃないのかな」

戦いを望むわけではないが、戦略的な合理性に疑問を持ったのである。

「もっと広い眼で戦局を捉えることだ」とサデッディーンは諭すように。「目的はペロポネソス半島を攻め落とすという小さなことではない。我らがスルタンは欲しているのは、ルーム(ローマ人の土地)そのものなのだ」

その言葉で、ウマルはこのたびの西征の目的を理解した。

我らのスルタンが狙っているのはヨーロッパ中央への侵攻である。ギリシアを通過してヨーロッパに入ろうとする場合、ペロポネソス半島にあるビザンツ・ラテン諸国はトルコ軍の背後を狙うことが可能になってしまう。ペロポネソス半島と大陸を繋ぐコリンソスを落とし、半島最大の港であるパトラを抑えるのは、スルタンがヨーロッパへと入るためのいわば露払いなのだ。

ならば、いま我々が行うべきがこの地の守りを固めることというのも頷ける。

とにかく、血なまぐさい戦争が当分起こらなそうなのは、ウマルにとって心やすまることであった。

幼き頃のウマルは戦争が嫌いだったのだから。

Ⅱ 1394~1395年・アカイア公国の将兵サンチェスが42~43歳のころ

ビクトル・サンチェスには、どうやら主の加護があったようだ。

トルコ軍が放った無数の矢は、彼の甲冑にわずかな擦り跡をつけただけで通り過ぎていった。とはいえ、最前線にいた砲兵たちは全て射殺されてしまっていたわけで、切り札の青銅鋳造砲を封じられてしまった以上、ナバラ軍団の敗北は既に決定していた。サンチェスにできることは、全軍撤退の命令をくだすのみであった。

ナバラ軍団はハラドロス川北部の支配を放棄した。

アカイア公国の国境線は、ペロポネソス半島の中域へと後退したことになる。ナバラ軍団にとって幸いだったのは、トルコ軍はパトラに留まり防備を固めるだけで南進してこようとしなかったことである。ひとまず、アカイア公国の命脈は保たれた。

敗軍の将となったサンチェスは、急いでアカイア公のサン・スペランのもとへと向かった。

サンチェスはアカイア公の前にひざまずき、

「敗戦は、すべて指揮を取っていた私に原因があります」その首を差し出すような姿勢を取った。

「むろん、そうであろう」サン・スペランは認めてから、

「此度の敗戦は、お前の砲術が拙かったことに原因がある。ラヴェンナに向かい、あらためてギュンター師から教えを受けるが良い」

サン・スペランは、サンチェスに敗戦の咎を負わせるつもりはないようであった。

「しかし、それでは・・・」

「くどい」サン・スペランはサンチェスを制して、

「このナバラ軍団において、お前ほど大砲の扱いに長けたものはいない。それだけのことだ」

サンチェスは二名の若い兵士だけを伴って、ペロポニソス半島南西にあるピュロスの港からガレー商船に乗ってイオニア海に入った。イタリア半島の北東に位置するラヴェンナに向かうには、アドリア海を北上するのが早い。だが、サンチェスたちを乗せた船は、そのままイタリア半島をぐるりと周ってメッシーナ海峡を越えると、ジェノヴァの港を目指した。

ナバラ軍団はジェノヴァとの関係が深い。

アカイア公サン・スペランの妻マリアは、ジェノヴァの大商人であるザッカリア家の人である。ナバラ軍団が最新の軍備を整えることができるのは、その背後にザッカリア家の財力があってのことだった。

サンチェスたちは、サン・スペランからの親書をザッカリア家に届けると、そのまま陸路を取ってラヴェンナへと向かった。

ラヴェンナは歴史の欠片がモザイクのように組まれた街である。

西ローマ帝国、東ゴート王国、そして東ローマ帝国とこの地の主が変わるたび、支配者たちは自らの信仰に基づく宗教的建築物を残していった。ローマ建築の面影を残す、素朴なレンガ積のガッラ・プラチーディア廟。ビザンチン様式で建てられた、八角形のサン・ヴィターレ教会。ダンテの葬儀が行われたサン・フランチェスコ聖堂は、11世紀に再建されたものである。

サンチェスはラヴェンナを訪れるたび、自らがどの時代に属しているかわからなくなるような目眩めいた気持ちを味わうことになった。だがどのような気分になろうとも、旅の目的地を見失うことだけはない。

ギュンターがいるサン・ロレンツォ大聖堂は、ラヴェンナの街でもひときわ目立つ。14世紀に入り完成したこの大建築物は、中世における建築技術のひとつの達成であった。

この街で空を見上げれば、どこにいても街区から突き出たひときわ高い鐘楼を見つけることができ、そこが大聖堂の場所である。鐘楼は緑大理石のレリーフで装飾されており、鋭く傾斜のついた尖塔を入れると地上から100メートルもの高さがあった。

近づいていくと、鐘楼と並んで建つ聖堂の、頂点に十字架を掲げた石積みの巨大なドームが、こちらを押しつぶそうとするかのように迫って見えてくる。そのドームのいたる所からは細かな尖塔が突き出しており、全体として、巨大な炎が燃えさる様子を象っているようでもあった。正面ファサードの外装は、こちらも緑大理石によって細かな彫刻が施されていて、天蓋近くに並ぶ聖人たちの像が街ゆく人々を見下ろしていた。

サンチェスは、重厚な青銅製の門の傍らに立つ取次ぎの者に自らの来訪の目的を伝えた。

建物のなかに入ると、身廊に沿って聳える飾り円柱が、緩やかなアーチのついた高い天井を支えていた。ステンドグラスを通して差し込む光りが、白大理石の床にあざやかな彩色を施している。

ナバラ軍団が教えを請うているギュンター師は、この贅を尽くした大聖堂の主任司祭であった。

ギュンターは、ウィーン大学で自由七課を学び学士号を取得したのち、ハルバーシュタット教区のザクセンにて司教のアルベルトに仕えていた人物である。ザクセンでは教会での仕事のかたわら論理学や自然哲学についての学びを深め、次第にその学識は広く知られることになった。

その後、ギュンターはラヴェンナの教区に移ると、自らが修めた知識を形而上的な問題に向けるだけでなく、世俗の事象に応用しようと考えた。具体的には、ナバラ軍団などの軍事的顧問となり、科学的な助言を与えることにしたのだ。

サン・ロレンツォ大聖堂が見せる威容は、彼が得た顧問料のおかげでもある。

主任司祭室に通されたサンチェスを、ギュンターは丈の長いア内着<アルバ>のうえにカズラ・マントを羽織る、あらたまった格好で迎えた。

ギュンターは儀礼的な笑みを浮かべて見せ、すぐに話を切り出した。

「先の戦いでは、異教徒に手ひどくやられたようですね」

サンチェスがどのように説明したら良いか言葉に迷っていると、

「詳細は不要です。戦いがどのような経過を辿ったのかおおよそは把握しています。なにか聞きたいことがあって、はるばるこの地までやって来たのではなかったのですか」ギュンターは促した。

サンチェスは核心を尋ねることにした。

「トルコ軍の歩兵たちが大砲の射程距離に入るよりも前に、異教徒の放った矢は我々の陣に届いていました。なぜ、彼らの石弓はあれほどの射程を得ることができたのでしょうか」

「簡単なことです」ギュンターは言い切った。

「異教徒たちはインペトゥス理論を知りません。彼らの放った矢は、アリストテレスの力学によって駆動されているのです。認識する理論が異なれば、物体の運動も変わるのは当然のこと」

その言葉を聞いたサンチェスは、ぽかりと呆けたような表情を浮かべた。

「恐れ入りますが、その、ア、アリストテレスというのは何ですかな」

ギュンターは、一瞬あざけるような表情を浮かべかけたが、

「失礼しました。説明を端折り過ぎたようですね」と言葉が足りなかったことを侘びた。もしかすると、ナバラ軍団が多大なる顧問料を納めてくれる重要顧客であるということを思い出したせいかもしれないが。

ギュンターは次のように説明した。

ナバラ軍団が認識する力学はインペトゥス理論である。ジャン・ビュリダンが整理したこの理論を、ギュンターは砲弾の軌道計算に応用し、ナバラ軍団の砲兵隊における共通認識とした。対して、トルコ軍が認識しているものは、いまだアリストテレスが提唱した古代の力学である。

各人が認識する理論に従って、駆動せしめられる物体の運動は変わる。

だが、戦場においては新しい理論を知る方が必ずしも有利とは限らない。

インペトゥス理論によれば、大砲から発射された砲弾のような投射体は、最初に与えられた勢い<インペトゥス>の力によって直進する。砲弾に与えられたインペトゥスは、空を進んでいるうちに「火かき棒の熱がしだいに冷めていくように」緩やかに減衰していく。その結果として、砲弾は放物線を描きながら緩やかに落下するのである。つまり、インペトゥス理論によれば、投射体はおおよそアーチを描いて飛ぶと考えられているわけだ。

対して、アリストテレスの力学によれば、物体の運動について論じるのならそれに付与されている「性向」を捉まえることが前提となる。物質である矢には「土」の性向が宿っている。「土」である物質は、地面から離れていることは自然な状態ではない。そのため、その物質に何らかの力が継続的に加わっている状態ではないと、空にあることはできないとされる。

矢が空を飛んでいるのは、空気の奔流によって押し上げられ推進力を得ているためである。投射された矢は、空気の流れに乗って地面と平行に真っすぐに進み、力が加わらない状態になると垂直に落ちる。アリストテレスの力学によれば、投射体は地面に対して平行に飛び、やがて直角に折れて地面に落下することになる。

以上を踏まえるのなら、空気の奔流がある限り目標に向かって直線的に飛び続ける、トルコ軍の矢の方が長い射程をもって当然ということになる。

「あるいは、もっと風が強ければ結果は違っていたのでしょうが。アリストテレスの力学を信ずるものが放った矢は、空気の流れを妨げる要素があれば、それほど遠くには飛ぶことはありません」

その説明に、サンチェスは驚きのあまり、またもや呆けたような表情を見せた。

「そのように驚くことではありません。人は智慧を深めることにより、主が創りたもうた正しい世界に近づくことができるというだけのこと」

ギュンターは説くようにように続けた。「多くのものが確固たる揺るぎないものとして信じているこの世界は、各人の認識のなかにある仮初めのものに過ぎないのです」

気を取り直し、サンチェスは尋ねる。

「つまり、我々がインペトゥス理論を学んだことによって、砲弾の運動が変わったということですか。まったく気が付きませんでしたが」

「それはそうでしょう。科学的常識が一変してしまうような事態は、人生において出くわすほうが稀なこと。認識が刷新されたときには、それに応じて物体の運動は既に変化しており、両者は一致していることにもなるわけです。気が付かないのも当然だといえましょう」

「不躾な質問で恐縮ですが、でしたらなぜギュンター師はこのことをお気づきに」サンチェスは、おずおずと疑問をぶつけた。

「気づくもなにも、教会においてこのことは常識。そもそも、聖書に書かれていることなのですから。たとえば、こんな一節をご存知でしょう。『神の言葉に耳を傾ける者は、天の国に近づく。そうしない者は地獄のなかにある』。正しき智慧を知ろうとするものと、そうしないものに同じ世界が与えられると考える方が私には不自然なものと考えられますが、いかがか」

サンチェスは、正直なところ狐につままれたような気分になったが、

「なるほど、勉強になりますなあ」とあいづちを打っただけでなく、自らの理解を示すため次のようなことを口走ってしまった。

「しかしそれでしたら、我々がアリストテレスの力学とやらに戻ることができるのなら、異教徒どもの石弓なんぞに遅れは取らないのですがな。砲弾がどこまでも真っすぐに飛んで、やつらを打ち倒すことができるのですから」

ギュンターは表情をこわばらせた。

「砲弾のかたちでは空気の奔流に乗ることができませんので、アリストテレスの力学に則ればまともに飛ばすこともできません。ですが、そのような問題ではないのです」

さらに、ギュンターは顔を紅潮させながら、

「正しい世界に近づくため、智慧を深めるのだと先ほど言ったばかりです。教会は異教徒と戦うことだけを目的として、知識を与えているわけではありません。いわば、これは信仰の問題。投射体が取る正しい軌道を教えるということは、教会が識る正しい世界の在り方を伝えているということです。真なる目を閉ざし過去へ退こうとは、なんたる了見か」と激しい調子で叱責した。

「申し訳ございません。無教養な軍人なものですから戦いのことしか頭になく、決してそのようなつもりでは」と、あわてて弁解するサンチェス。

すると、ギュンターは先程の剣幕はどこへやら、

「貴兄に、悪意が無かったことは存じております。ただ、口から出た言葉は自らの裡に戻すことはできません。ここにいたのが私だけだから良かったものの、以後気をつけられた方がよろしいでしょう」すっかり元の様子を取り戻して言った。

怒りがおさまったのを見てほっとしたサンチェスであったが、重大な事実に気がついてしまった。

問題は、何ひとつ解決していないのである。はるばるラヴェンナに来たのは、トルコ軍を撃退する糸口を掴むためであった。

「色々と教わった後で、またお尋ねするのは恐縮なのですが、我々はどのようにしてトルコ軍に対抗すれば」

サンチェスが伺うと、

「それでしたら、問題はありません」

ギュンターはこともなげに、「すでに策を用意してあります」

もちろん、その策というのは無料ではない。

後日、ナバラ軍団は多大なる顧問料を、サン・ロレンツォ大聖堂の主任司祭に納めることとなったのであった。

ラヴェンナからアカイア公国に戻ってきたサンチェスは、さっそくマノラダの村を訪れた。トルコ軍が侵攻を再開すれば、半日とかからず飲み込まれてしまう場所である。

「トルコ軍がいつここまで攻めてくるかと思うと、おちおち寝てもいられません。なんとか、奴らをこの地から追い払ってくださいませ」そう訴えてくるのはこの村の長である。

いつしか、馬上にあるサンチェスの周りには不安を訴える村人たちが集まってきていた。

「心配は無用だ。私がこの村にやってきたのは、まさにトルコ軍を退けるためなのだ」サンチェスは皆に聞こえるように言った。

それは頼もしい。村人たちはそう口にして、安堵の表情を浮かべる。

「では、お前たちにも協力してもらおう」

そう言って、サンチェスは馬に取り付けた鞍袋からその物を取り出した。

「これを、この村の司祭に届けてもらいたい。単に保管して貰えればそれで良いので、大事なものであるから隠し棚などにきちんと収めておくよう、と伝えるように。もっとも、厳重に隠しすぎてどこにあるかわからなくなっても困るのだがな」

不可解な指示を受け取った村長は目を丸くする。

サンチェス自身も、自分が行っていることが本当に効果があるのか確信を持っていなかったのだが、

「良いか。これは、この国の命運を左右する重要な物である。決して軽んじることなく、しっかりと命を果たしてくれ」

そう言い捨てると、また次の村へと馬首を向けた。トルコが進軍してくる可能性がある場所全てに、この策を巡らせておく必要があるのだ。

とにかく今は、ギュンター師を信じる他はない。

2 1397年・トルコの少年ウマルが10歳のころ

ハラドロス川での戦いに勝利し、ペロポネソス半島からギリシア本土に通じる道に蓋をしたトルコ王のバヤズィト一世は、こんどはバルカン半島全土を手中に収めようと考えた。叛乱の意を示したブルガリアを併合し、セルビアは外交的に膝を折らせた。

これで、バルカン半島においてトルコに反抗する勢力は消え、中央ヨーロッパへの道を妨げるものは無くなった。

だがこのことは、ヨーロッパの大国たちの危機感に火を付けることにもなった。ハンガリー王のジギスムントのもとに、フランス、イギリス王国、神聖ローマ帝国などが結集し、バルカン半島を奪還しようと押し寄せてきたのである。このときコンスタンティノープルを包囲中であったバヤズィト一世は即座に反応し、両軍はブルガリア北部のニコポリスで激突することとなった。

戦いの結果は、オスマン・トルコ側の圧勝であった。結束の緩いヨーロッパの国々は、バヤズィト一世の巧みな用兵のまえに各個撃破されていった。この最後の十字軍ともいえる戦いは、オリエントの王に「ルームのスルタン」という称号を与えただけだったのである。

そして、1397年。

ニコポリスの戦いに勝利したオスマン・トルコは、再度ペロポネソス半島への侵攻を開始した。

ペロポニソス半島の西側には、パトラ以南に大きな街は存在していない。トルコの大軍はのどかな田園風景のなか、街道沿いにある村々をゆったりと飲み込みながら南進していった。

はじめてトルコ軍が歩みを止めたのは、マノラダの村でのことである。もともと土塁さえ持たなかったこの村は、ナバラ軍団によって幾重にも防柵が巡らされており、柵の間には空堀がほられ、守りが固められてあった。

もっとも、トルコの大軍にとってみれば紙の砦にも等しい。三年前にナバラ軍団が見せた失態のこともあり、侮ってかかったのも当然であろう。

だが、ナバラ軍団はよく守った。

トルコ軍が打かける矢は、張りめぐらされた防柵によって止められた。寄せようとする歩兵たちは空堀に落とされ、ギリシア火薬を浴びせかけられ火だるまになった。騎兵が突入しようとすると、斜めに埋められた鋭い杭によって軍馬の腹が貫かれた。

トルコ軍は、戦略を変更せざるを得なかった。目の前の敵が恐ろしいのではない。いたずらに被害をだし、不甲斐ない戦ぶりがスルタンの耳に入ってしまうことが恐ろしかったのである。闇雲な力押しは止め、兵力の差を活かせば勝てぬわけがない。そこでトルコ軍は、マノラダの村を完全に包囲し、補給路を断って時を待つことにした。

これにはナバラ軍団も打つ手はなかった。夜陰に紛れて突破口を開き、逃げ去っていくのがやっとだったのである。

戦いの後、マノラダに駐屯することになった部隊のなかには、ウマルの姿もあった。

さして観るべきものもない寒村であり、しばらくこの地に留まらなければならなくなった兵たちは、みな口には出さぬが不満に思った。

だがウマルは違った。大都市であるブルサで育った彼には、この田舎の風景が珍しくて仕方なかったのである。

家畜小屋と一体になった住居に、巨大な牛が寝転んでいて驚いた。水車小屋のなかにあった、巨大な木製の歯車が組み合わさって石臼を回転させる機構も、いつまで見ていても飽きなかった。打ち捨てられていた牛馬がひく開墾用の犂でさえも、ウマルの目には古代ギリシアのチャリオットのように珍しく映った。

興味に駆られて探索を続けていたウマルは、村の中心にあった教会に入っていった。

壁面に描かれていた聖人のイコンは、刀で削られたのか、その顔に大きな傷がつけられてあある。祭壇は横倒しになって踏み壊されており、その頂点にあったと見られる十字架は、こそげ取ったような穴があいていた。おそらく、埋め込まれていた宝石を持ち去るためであろう。

ウマルはその様子を見て、

「これは、ひどいなあ」つい口に出してしまう。

異教徒に対する憐憫までは感じなかったものの、博物学的な損失があったような物寂しい気分になった。

失われたものに思いを馳せるかのように、教会の内部をぼうっと眺めていたウマルであったが、ふと違和感が頭の奥を打った。その正体を探るべく注意深く観察していくと、建物の隅にある暖炉が気にかかった。さして掃除が行き届いてあるとは思えぬその暖炉であったが、なぜか煤をきれいに払ったような箇所が見受けられる。

近づいてよく調べてみると、暖炉内部に小さな窪みがあるようだった。

その暗がりのなかに手を伸ばしてみると――指先に触れたのは滑らかな皮の感触である。取り出すと、それは飴色の羊皮で装丁された美しい書物であった。

本を開くと、そこに連なる文字は手写本独特のかすれがなく、ヨーロッパの書籍としてはめったにお目にかかれない木版で刷られたものであるようだった。頁をめくってみると、そこには何やら様々な図が描かれており、これがために木版印刷という手法が取られたのであろう。

意味はわからぬが、どうやらこれは奇書である。

思わぬ発見をしたウマルは教会を飛び出ると、つい駆け足になってその書物をサデッディーンのもとへと運んでいった。

「これは珍しい。100年ほど前だったであろうか、ヨーロッパの木版印刷はラヴェンナで初めておこなわれ、その後しばらくして廃れたと聞いたことがあったが」頁をめくっていたサデッディーンは、すっと目を細めた。

これは、彼が集中しはじめたときの癖である。そのことに気付いたウマルは、口をはさまず叔父が本を読み進めるのをじっと待っていた。

サデッディーンは、呼吸をするのも忘れたかのように、書物から目を離さない。静かな田園風景のなかで、家畜小屋のなかで牛がくちゃくちゃと餌を反芻する音と、べらりべらりとめくられる紙の音だけがやけに大きく響いた。

日が傾きはじめるほどになって、ようやくサデッディーンはふうと大きく息をついた。

「どんなことが書かれているの」

やっとウマルは訊くことができた。

「どうやらこれは、ヨーロッパの力学について書かれたものであるようだ。詳しくは内容を精査せねばならぬだろうが」

サデッディーンは学者らしい慎重さで表現を選びながら、

「我々の力学とは、アリストテレスの理論を発展させてきたものになる。どうやらかの国では、同じギリシアを起原としてはいるようだが、オアンネス・ピロポノスが提唱した方の理論を引き継いでいたようだな」

「つまり、それってどういうこと」ウマルは我慢しきれず、結論をせがんだ。

「この書物によればだが、投射した物の着地点などを計算するには、このインペトゥス理論というものを利用したほうが、正確な結果が得られるということになろう。もちろん、鵜呑みにするのは危険であるが」サデッディーンはにやりと口角をあげ、

「興味深い理論であることは間違いないな」

その表情を見て、ウマルは急に恐ろしくなった。

なにか見つけてはいけないものを、自分は手に取ってしまったのではないかという気がしてきた。

そんなウマルの不安に気付いたのか、

「これは、寒村にあるには似つかわしくない書物である。おそらくは、ナバラ軍団がこの地に持ち込んだのであろう。この理論が学ぶに値するかはまだわからぬが、ヨーロッパの軍がどのような理論にもとづいて兵器などを運用しているか知ることは、彼の者たちと相対するうえでは非常に有益なことだといえよう」

サデッディーンは甥の頭をねぎらうように撫で、「とにかく、オスマン・トルコにとって役に立つということだ。良くぞ見つけてくれた」

ウマルには、サデッディーンに直裁的に褒められたことなど記憶になかった。

嬉しさのあまり自らに芽生えた不安を忘れた。

忘れてしまった。

その書物は、サデッディーンにより、すぐにブルサの天文台へと送られた。

学者たちにその内容を分析され、アラビア語とトルコ語に翻訳されると、紐解かれたインペトゥス理論は乾いた大地に水が染み込んでいくがごとく、オスマン・トルコに浸透していったのである。

Ⅲ 1397~1402年・アカイア公国の将兵サンチェスが45~50歳のころ

アカイア公国が支配するのは、ペルポネソス半島の中央にあるアンドラヴィダの街を中心とした僅かな土地だけとなった。

この街の人々は、喉元に刃を当てられているような気持ちで日々を過ごしていた。オスマン・トルコが少し手を伸ばしさえすれば、この街を掌握するのはわけのないことであるように思われた。穏やかな日が続いても、それはやがて来る終末を引き伸ばしにされているようで、いっそう恐ろしさが募るのである。

だが、アカイア公のサン・スペランは揺るぎもしなかった。

「オスマン・トルコも、そう余裕があるわけではない。彼らの敵はオリエントの国々のなかにもあり、西ばかりに目を向けてもいられぬのであろう。このアンドラヴィダはたやすく落ちる街ではない。背後に憂いがある限り、ここには攻め入って来れぬ」

彼は、ジェノヴァからもたらされる情報をもとに、冷静さを失うことなく状況を捉えていた。幾多の戦場をこえ鍛えあげられたその堅牢な精神が、瓦解しそうな国を支えていたのである。

だが、それはひとりで背負にはあまりに大きく、老体に長く耐え得るものではなかったのであろう。

サン・スペランが亡くなったのは1402年のことである。

精水をふりまかれたアカイア公の遺体は、ガラリガラリと弔鐘が打ち鳴らし続けられるなか、城から教会へと運ばれた。先頭を行く司祭は鎖のついた香炉を大きく揺らし、甘い煙があたりに広がっていく。アンドラヴィダの人々は、この国そのものを弔うかのような心持ちで、次々と葬列に加わっていった。

棺の担ぎ手のなかにはビクトル・サンチェスの姿もあった。

彼の齢も50になり、蓄えられた髭にも白いものが目立ってきている。生粋の軍人であるサンチェスは、引き裂かれるような悲しみのなかにありながらも、この国を脅かすトルコ軍の脅威を忘れてはいなかった。

サン・スペラン公の子息は、あまりに幼い。この先、ナバラ軍団をまとめる存在となるまで、トルコ軍が待ってくれるわけもないのである。我が国の危機は、早晩訪れることであろう。果たして、対処のしようがあるか。

思い悩んでいる間に、教会が近づいていた。

すると、教会の入り口には思いがけない人物が待っていた。

そこにあったのは、黒衣に身を包んだギュンター師である。サン・スペラン公への弔意を示すため、わざわざ遠くこの地にやってきてくれたのであろうか。サンチェスはそう理解しかけたが、

「いまこそ、半島から異教徒を退けるときです。この機を逃してはなりません」

ギュンターは呼びかけるように大きな声でそう言った。

葬列がざわめく。

サン・スペラン公の葬儀が執り行われようとしているのに、この者は何を言いだすのだろうか。多くの非難めいた視線がギュンターをとらえたが、当の本人はまるで気にかける様子もなく、

「アンカラの地にて、オスマン・トルコのバヤズィト一世が率いる軍勢が、ティムールに打ち倒されました。ティムールの弓騎兵の突撃を、トルコ軍の弓兵は押しとどめることができなかったようです。なぜなら」

オスマン・トルコは、インペトゥス理論を識ってしまったからだ。

サンチェスは気づいた。戦力が上回っていたはずのトルコが敗れたのであれば、それは彼らの主戦力である弓兵が機能しなかったからに違いない。つまりは、策が功を奏したのである。

この機を逃せば、アカイア公国が滅びるのは必至。

そう確信したサンチェスは、不意にかられた激情につい棺から手を離してしまったが、転がり落ちるサン・スペランの遺体に目をくれることもなく、居並ぶ将官たちに激を飛ばしはじめた。

ナバラ軍団は残る戦力を結集し、国境線を超えて北へと進軍を開始した。

オスマン・トルコは、ナバラ軍の進軍を見て、村々に駐留していた部隊をいったん拠点となるパトラへと呼び戻すと、軍容を整えて押し返してきた。

その結果、両軍はグラフコス川を挟んで向かい合うこととなる。奇しくも、緒戦とよく似た陣形であった。

ナバラ軍団の指揮を取るのは、ビクトル・サンチェスである。陣に並ぶ100門の青銅鋳造砲は、サン・スペランがザッカリア家から財政的な支援を取り付け、最後の仕事として遺したものであった。

対するトルコ軍はペルポネソス半島の周辺にあった兵を集めただけであったが、それでもその数は1万を下らない。戦力だけを見るなら、両者の差は埋めがたいものがある。

この戦いに敗北すれば、アカイア公国は滅びる。

だが、サンチェスは恐怖を微塵も感じていなかった。その胸に去来していたのは、言いようのない寂寥感のようなもの。

かつての光景を再現するかのように、戦いは始まる。

吹き鳴らされる軍用ラッパを合図として、トルコ軍は最前線の歩兵たちを川へと侵入させる。対岸から陸が押し寄せるように、歩兵たちは接近してくる。

「歩兵が川を渡りきるまで引きつけろ」サンチェスは砲兵たちに向け、鋭く言い放つ。

トルコの陣では、歩兵の突撃を援護するべく、背後にある弓兵たちが矢を放ち始めた。だが、放たれた無数の矢はナバラ軍団に届くことはなく、弱々しいアーチを描きながら落ち、むしろ突進する自軍の歩兵たちを背後から射抜いてしまう始末。

ナバラ軍団は悠々とトルコ軍の歩兵を待ち受ける。

サンチェスは長剣を抜いて空へと掲げる。

そして、トルコの最初の歩兵が川を渡りきったのを見ると、

「撃てぇっっっ」

掲げた剣を、彼岸にあるトルコ軍を切り捨てようとするがごとく振り下ろした。

轟音。

備えている大砲の半数である50門から放たれた弾丸は、火薬の爆発により与えられたインペトゥスによって空を目掛けて駆け上がり、やがてゆるやかな円弧を描きながら地上へと目掛けて――落ちる。

着弾地点にあるのは、生身のトルコ兵。

西瓜を落とし割ったかのような、赤い飛沫がぱっとあがる。広がった恐怖が、歩兵の歩みを鈍らせる。

サンチェスは、ふたたび剣を空へと掲げ、第二撃の発射を命じる。残った50門が火を吹き、トルコ軍に炸裂する。

グラフコス川の色が赤く変わっていく。恐慌をきたしたトルコ軍の歩兵たちは、隊列を乱して散りぢりになる。

トルコの陣では、たまらず最後尾にあった正規軍の騎兵隊を投入した。

それでも、サンチェスが行うことは変わらない。

剣を振り上げ、大砲を発射する。

その轟音に軍馬たちは身を固まらせ、騎乗するトルコの兵といっしょに、落ち来る弾丸にひとつに潰される。

これで勝負は決まった。

最後の仕上げとして、ナバラ軍の騎兵隊は形式的にトルコの本陣への突撃を行い、騎士としての矜持を満足させたのであった。

戦闘が終わっても、まだサンチェスの仕事は続いていた。

片付けなければならない膨大な後処理が残っていたのである。サンチェスは囚えた捕虜たちの対処に追われていた。

捕虜には色々と使い道がある。オスマン・トルコ側に囚われている自軍の捕虜と交換するためにも使えるし、奴隷として売って金銭に換えることもできる。また、地位の高い者であれば、敵国について知るための情報源ともなるわけである。

その一方で、捕虜とは非常に面倒な存在でもある。物資のようにただ保管しておけばよいというわけではないのだ。捕虜を自軍に置いておくだけでも日に日に金が飛んでいってしまう。それに、捕虜の対応についても神経をつかう必要があり、その者の地位が高ければ無碍に扱うわけにもいかない。

そのため、トルコ軍の将官については、サンチェスが自ら対応した。いくらティムールに敗北したといっても、オスマン・トルコはいまだ大きな勢力を保っている。トルコを過度に刺激しないよう、貴人と連なる物であれば解放して恩を売っておくなど、バランスを取った判断が必要となる。

捕虜の対応を続けるサンチェスの前に、ひとりの学者が牽かれてきた。

名前をサデッディーンという。

「マノラダの村に、インペトゥス理論についての書物を残したのは、その方の策だったわけであるな」

サデッディーンは流暢なスペイン語でそう問いかけてきた。

サンチェスが返答に困ると、

「そのとおりです。どうやら、我々の贈りものを慶んで受け取っていただいたようですが」

サンチェスの傍らにあったギュンターがひきとった。

「よく知恵がまわるものだ。認識する理論によって、物体の運動が変わるということを知らなかった我々にも落ち度があったわけだが。まさか、理論を教え込むことで、こちらの戦力を削ごうとは」

「いえ、結果としてそうはなりましたが、それはいわば副産物」

ギュンターは形式的な笑みを見せて、

「あれは、実際のところ策というよりも恩寵なのです。異教徒であろうとも、盲を開くための機会だけは与えられるべきでしょう。インペトゥス理論というのは、我々教会が識る正しき世界の在り方。神の教えに触れる機会もなくその生を終えるというのは、あまりにも哀れなことですから」

その言葉を聞いたサデッディーンは、突如として哄笑をとどろかせ、

「あれが神の教えだとは、冗談としても上出来とは言えぬぞ。お主も識っていよう。アリストテレスの力学とは、物体に「性向」と呼ばれる神が決めた性質があることを前提にしている。物体の運動とは、神の力によってそれぞれの物質があるべき場所に導かれるということなのだぞ。それに対して、お主が示したインペトゥス理論はどうだ。仮にインペトゥスが神によって与えられた力を源泉とするとしてもだ、その軌道はインペトゥスを失うことによって決定されるのである」

それから、サデッディーンは最大の侮蔑をこめた口調で、

「つまり、お主ら教会が提唱するインペトゥス理論とは、神が与えたもうた力を人の手に引き寄せようとする理論なのだ。それを神の教えと呼ぼうとは、冗談として受け止めるしかなかろう」

「はて、お前の言う神とは」ギュンターは不思議そうに首をかしげ、

「ただちに、その者の首を刎ねなさい」顔色も変えず命じる。「教会への侮辱は、神の冒涜」

捕虜の傍らにあった兵卒は、指示を仰ぐようにサンチェスの目を見る。

サンチェスはひと呼吸おいて、無言で頷く。

一閃。

大地に吸い込まれていく血しぶきを見ながら、ぼんやりとサンチェスは考える。

もし、異教徒の学者が言ったように物体の運動などという大それた力が人の手にあったとしたのなら、そんなものは我々に御しきれるものなのだろうか。

浮かびかけた疑問に、サンチェスは頭をふる。そんなことを考えてもどうにもならない。軍人である自分は、目の前にある現実の問題に対処しなければならぬのだ。

だが、その疑問はいつまでも消えずにサンチェスの胸の奥底に留まり続けた

グラフコス川の戦いの10年後、サンチェスは領内を巡っているときについた脛の傷がもとで、破傷風によって死んだ。

アカイア公国は、さらにそこから20年後、同じキリスト教国であるモレアス専制公領によって滅ぼされた。正教会であるかの国から見れば、カトリックであるアカイア公国は異教徒と同じであったということなのであろう。

3 1397~1453年・トルコの少年ウマルが10~66歳のころ

グラフコス川の戦いでの敗北の後、ウマルもまたアカイア公国の捕虜となった。

サデッディーンを殺した負い目があったためか、その養子のような存在であったウマルはしばらくして解放され、オスマン・トルコへと帰されることとなった。他の捕虜たちと一緒に、黒海のほとりへと帰る道のりのなか、ウマルの心は後悔に打ちのめされていた。

サデッディーンが殺されたのは自分のせいだ。

すべての原因は、自分がマノラダの村であの書物を見つけてしまったことにある。インペトゥス理論を識ってしまったことにより、全てがおかしくなってしまったのだ。

サデッディーンは、マノラダで発見した書物をブルサの天文台へ送ったのちも、学者たちと書簡のやりとりを続けていた。

ブルサの学者たちからの返書は、その筆跡からも興奮が伝わってくるほどであったという。インペトゥス理論を用いれば、投射物の弾道についての理解が深まることは間違いない。この理論は我々の科学を先に進めるものであろう、と。

だがしばらく経つと、伝えられてくる書簡からは戸惑いの色が伺えるようになってきた。インペトゥス理論を用いれば、確かに投射物がたどる軌跡について理解がたやすくなる。しかしながら、この理論を用いてからというもの、何故か矢そのものが飛ばなくなってきているというのだ。最初は、矢を発射する角度が問題なのかとも思ったが、以前の投射方法に戻しても結果は変わらないという。

そのような結果を受け取ったサデッディーンは、

「もしかすると、我々がインペトゥス理論を認識したことにより、物質の運動に影響を与えてしまったのかもしれない」と結論づけた。

ウマルは最初、サデッディーンが冗談を言っているのかと思って追従の笑い声をあげようとしたのだが、彼の昏い表情を見てとっさに口を閉ざした。

「私にとってもにわかには信じがたいことであるが、そう考えなければ辻褄が合わないのだ」

それから、サデッディーンは誰に言うともなく呟いた。「これは、なにか良からぬことの前触れかもしれない」

サデッディーンの予感が現実のものとなったのは、1402年のこと。

中央アジアから進軍してきた、ティムールが率いるモンゴル軍との戦いのことである。

「アンカラの戦い」として後世まで伝わることとなったその決戦は、単純な兵力を比べたのであれば、トルコ軍が敗れることなど考えられなかった。少なくとも、壊滅的な敗北を喫することなど予想し得たものがいただろうか。

だが結果として、トルコ軍はティムールに完膚なきまでに叩きのめされた。

トルコ軍が得意とする、歩兵、弓兵そして騎兵と、三重の部隊を駆使して敵陣を打ち破ろうとする戦術は、モンゴル軍に対してまるで効果を発揮することがなかった。トルコ軍の弓兵たちが放った矢は、敵の前線に届くことなく力なく落ちた。後衛の支援もなく最前線に取り残されたトルコの歩兵たちは、押し寄せるティムールの戦象部隊の前に、文字通り踏み潰されていったのである。

アンカラの戦いの敗北により、トルコの王バヤズィト一世はティムールの捕虜となることになった。誇り高きこのスルタンは、捕虜の身にあることを良しとせず、しばらくして自ら命を絶った。

国の支柱を失ったオスマン・トルコが崩壊するのは早かった。

これまでトルコの属国であった、バルカン半島周辺のキリスト教国が、一斉に反旗をひるがえてきたのである。アカイア公国が、ペルソネス半島の支配を取り戻そうと攻め寄せてきたのも、そのような流れのなかでのことであった。

ブルサに帰ってきたウマルの顔からは、すっかり以前のような幼さが消えていた。

サデッディーンは死んだ。二度と彼に教えを請うことはできない。

失ったものは取り戻すことができないのである。

ウマルは直感的に気付いていた。認識する理論についても同じことで、アリストテレスの力学に戻ることなどできないのであろう。いちど識ってしまったインペトゥス理論を頭から追い出すことは不可能。

ならば、自分がするべきことは何か。それは、この異教徒の理論を学ぶことであろう。この理論を学び、研究し、奴らよりも詳しくなること。

ウマルは、取り憑かれたようにインペトゥス理論を研究しはじめた。この理論に相応しい兵器とはどのようなかたちか、この理論を活かすための戦術とはどのようなものかを探求した。

しばらくしてスルタンを支える顧問官の一人となったウマルは、オスマン・トルコの国勢回復に力を尽くしていった。

さらに時が過ぎ、1453年。

70に届くほどの齢となったウマルは、コンスタンティノープルの地にあった。

この、ヨーロッパの象徴ともいえる東ローマ帝国の首都を、オスマン・トルコの若きスルタンであるメフメト二世は自らのものとしようとしていた。その目的を果たすため、彼が率いてきたのは15万人にも及ぶ大軍勢。

対して、コンスタンティノープルの街を守るのは、たった7千ほどの兵に過ぎない。

しかし、この圧倒的な兵力差をもってしても、トルコ軍がコンスタンティノープルを破るのは決して容易いことではないと見られていた。この東ローマ帝国の都は、神が作ったと伝えられるほどに堅牢な、全長が24kmにも及ぶ城壁によって四方を囲まれていたのである。コンスタンティノープルの城壁を破ることは、人の手によっては不可能なことであるとまで言われていた。

これまでのところは。

「では、はじめるがよい」

メフメト二世は、傍らにあった老人――ウマルに短く命じる。

腰の曲がったウマルは、ひょこひょことスルタンのある天幕から出ると、踏みしめる大地の感触を確かめるかのように、ゆっくりとした足取りでコンスタンティノープルの城門を目掛けて設置されている大砲へと近付いていった。

それは、あまりにも巨大すぎる大砲である。

砲身は8mを超え、砲口ですら1mに迫る大きさがある。常軌を逸した者が製造したとしか思えない。

この大砲の製造について指揮を取ったのは、もちろんオスマン・トルコの科学顧問官であるウマル。彼が考案したこのあまりに規格外な大砲の図案を見たとき、製造担当であったハンガリー人技術者のウルバンは腰を抜かしかけたという。

だが、ウマルは圧して造らせた。砲弾の計算において、自らよりも知識が深い者などこの世にいない。この大きさでなければ、成らぬのだ。

ウマルはコンスタンティノープルの城壁を見つめながら、

「神が作った壁か知らぬが、この大砲に耐えることができるかな」歯がほとんど抜け落ちた口でにこりと微笑む。

彼が用意した大砲は、この巨大な大砲を含めて68門。

「今から打ち崩してやろう、その世迷言を。そもそも物質には神など宿っていないのだ」

ウマルはそう呟いて、腰に下げていた三日月刀を抜き、空に向かって掲げる。

そして、

「撃てぇっっっ」老人らしからぬ大声で命じた。

轟音。

砲口から、270kgもの重さをもつ巨大な岩弾が空に向かって放たれ、大きな弧を描きながらコンスタンティノープルの城門を目掛けて――落ちる。

命中。

遠くからであっても、岩弾が炸裂したあとには巨大な穴が穿たれているのがわかる。そのことを認めたウマルは、

「では、次の岩弾を運んでくるがよい」砲兵たち向かって機械的に命じた。

コンスタンティノープルの城門がたとえ神によって作られたものであっても、インペトゥス理論を利用すれば破れぬことはないのだ。なぜなら、インペトゥス理論とは神の力を奪い、人の手にたぐり寄せようとするものであるから。

「そうでありましたな、サデッディーンよ」ウマルは問いかけるように言う。

認識が新しい世界を造るのだとしたら。我々が立つこの世界も、後世の何者かの認識によって上書きされるときが来るのであろう。そうだとしても、我々は前に進むことしか許されていない。その先に、たとえば破滅が待っていようとも。

老いたぼくにできるのは、大砲によって目の前にある城門を打ち破るのみ。我が師の仇どもを倒すために。

感傷に耽りそうになる気持ちを抑え、ウマルはまた空を刺すようして剣を突き上げる。

岩弾を籠めらた大砲は、ただ黙って発射の合図を待っている。

文字数:23021