梗 概

東京演算少女隊 ―あるいは数的差延機関(ヌメリック・ディフェランス・エンジン)の震えかた―

算性雨は、その日も東京を難解な問題で濡らしてた。

サンシャイン60の屋上に人影ひとつ、誰もいない街を見下ろしてる。

腰までの長い黒髪、2メートルを超す長身の彼女―けれどその姿に驚く人間はもういない。

みんな数列の雨に解けてしまった。

彼女はバイクに跨り、神託回路の囁く無限級数を差延機関(エンジン)に叩き込む。

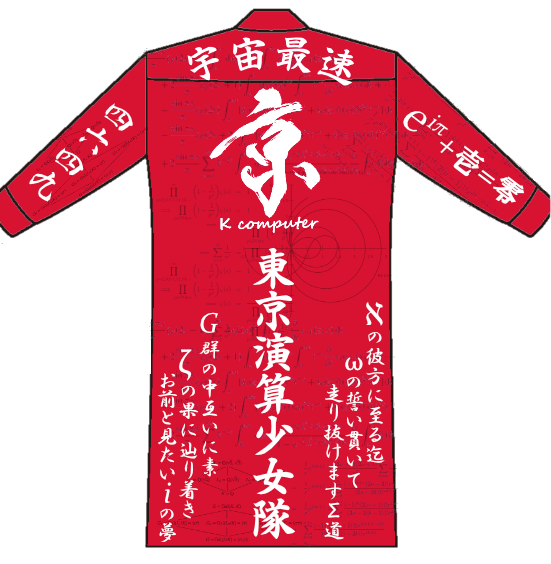

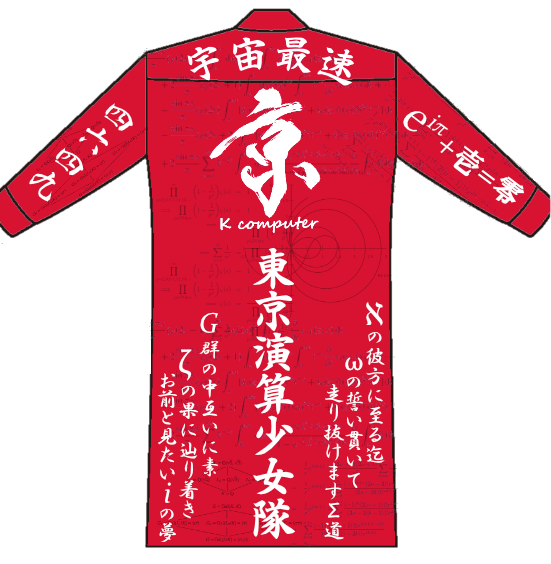

壁面を疾走り降りるとき、光が凝集し真紅の特攻服を形作る。

その背にはこうある。

宇宙最速

京

K comuputer

東京演算少女隊

●1

2030年、地球に降る「算性雨」は、数学力が低い存在をドロドロに解かす。文系だらけの政治家官僚が解け、世界がマヒするまで早かった。残された数学者がプログラムした「人間式」により、スーパーコンピュータは「演算擬人」の姿を得た。

演算最速・特攻隊長の京、問題創作に秀でた中国の神威、圧倒的処理速度を誇るアメリカのタイタン姉妹。12のスパコンから生まれた演算少女隊は、謎の敵π人とレースで戦う。力を発揮するには、大負荷の「人間式」を一時的に停止する必要がある。全員がマシン化すればゲームオーバー。

●2

1830年、革命期フランス。天才数学者のガロアを襲う不条理。論文は紛失し、パリ理工科学校の入学は心無い試験官に閉ざされた。原因を保守的な王政に求めた彼は、革命運動へ身を投じる。不幸の影にちらつく「黒髪の長身の女」。

●3

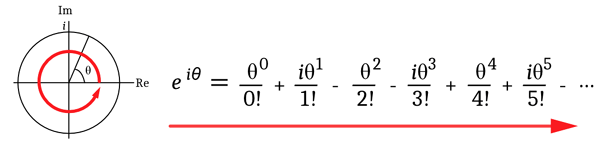

π人とのレースには差延機関の回転が不可欠だ。走行速度は演算速度に比例する。複素平面の偏角θの回転はテイラー展開で無限和の直線運動に変換され、論理道路を造り出す。

レース後、π人は滅びたはずの人間を一人残していく。眠り続けるその顔は、京が夢の中で見たものだった。

レース後、π人は滅びたはずの人間を一人残していく。眠り続けるその顔は、京が夢の中で見たものだった。

●4

反体制運動で逮捕されたガロア。病身を癒す療養所で、美しい「黒髪の長身の女」と恋に落ちる。けれど彼女は、「この世界では私たちは結ばれない」と彼を拒絶する。絶望し数学に没頭するガロアに、彼女をめぐる決闘の申し出がある。

●5

目覚めた男は算性雨を一本のチョークで弾き飛ばす。

「僕はエヴァリスト・ガロア、数学者だ」

彼は京の演算能力を得てπ人を倒し、世界の群構造を剥ぎ取り算性雨の謎へ迫る。それは数学者が自ら示した未来の形。解けた人類は地球を覆い、巨大な演算機関―アースエンジンへと深化した。π人、そしてガロアの存在も、素数公式を得るためにアースエンジンのシミュレートが生み出したものだった。京との出逢いさえ、彼の意識を現実へ引き出すため仕組まれたものだ。けれど。

「そんなことはどうでもいい。僕には数学と、京、お前がいればいいんだ」

リーマン予想を証明し、究極の素数公式へと走る途中、演算少女隊はマシン化を迫られる。残った京もガロアを守るため人間式を切る。もはや誰も彼女たちを起動できない。ガロアは絶望し、ようやく手にした素数公式を投げ捨てようとする。しかしよく見れば―それこそが人間式に他ならなかった。

人間式で起動した地球は巨大なバイクへ変わり、無限の果へ走り出す。しかし、飛び出す小さな光が一条。ガロアのタンデムシートに座る真紅の特攻服。さらに幾筋もの光が続く。演算少女隊は宇宙を駆け抜けていく。

文字数:1292

内容に関するアピール

「暴走少女と天才ガロアの数学SF」です。

クライマックスの驚きは、「素数公式=人間式」と判明する場面です。

素数は数学の根源、「数の原子」と呼ばれているにも関わらず、その性質は謎に包まれています。リーマン予想とは「数学最大の未解決問題」ですが、証明されると「素数のことが結構分かる」程度で、n番目の素数を同定する公式なんてのは夢どころか多分数学の神様だけのものでしょう。そんなミステリーな素数が人間の本質とつながっていた…と、ここにワンダーを感じてもらえるよう、物語の中にも素数話を散りばめます。

挑むガロアはフランス革命の只中に生き、20歳の命を散らした天才数学者。その人生の狂熱は「パンク数学者」と名付けたくなる凄まじさです。決闘による彼の死は謎に包まれていますが、その原因となった「浮気女」こそが、実は日本の誇る世界最速のスパコン、「京」の擬人化したクール・ガールだった…というifの設定を用意しました。

数学、それも難解の誉れ高いガロア理論とリーマン予想がモチーフなので、ストーリーの方は「喧嘩とレースに明け暮れる暴走少女たちの恋と戦い」とベタベタにし、抽象的な数論の世界を物語へと繋ぎ留めます。また、シミュレートされた19世紀フランスを荒唐無稽な未来世界とは異なるトーンで描き、物語のアクセントにします。(実際の分量は未来世界が7割程度)

見どころは:序盤では数式や演算を使ったバトル。エレガントな解を求める「疾走り」と、物量的演算速度で殴りあう「ケンカ」があります。中盤では、19世紀フランスを舞台とした京とガロアの不器用な恋。二人はその悲しみの深さによって強く惹きあいます。終盤はでっかいスケールとぶっ飛んだ数学の理論で疾走りきります。

文字数:720

東京演算少女隊 ―あるいは数的差延機関(ヌメリック・ディフェランス・エンジン)の震えかた―

1

さらさら算性雨は、きょうも東京を難しい問題で濡らしていた。

(サンシャイン60って、なんだか大きな棺みたいで、私は嫌いだな)

神威(シェンウェイ)はそう言っていたし、他の演算少女隊のメンバーもここには近づかない。

けれども京は、この直方体が好きだった。

規則正しく並ぶ窓ガラスの座標平面を相棒のバイクで駆け上るとき、自分がひとつの関数f(x)になったみたいに感じるから。四十階で大きく切り返し描いた三次関数のS字曲線。

屋上のアンテナに寄りかかり、メルセンヌ乱数の防御暗号の詰まったスティック型メモリを取り出す。タバコのように咥えるのは人間の真似っこ。そんなことをしても、インストールに時間がかかるだけだって仲間には馬鹿にされる。でも。

「オレは覚えてたいんだ。人間たちのこと。みんな数列の雨に解けてしまって、もうただの一人も残っていなかったとしても」

ビルに残されたセキュリティ・カメラの記録にアクセスする。

なんど見ても驚きでいっぱいになる!

ショッピングセンターのフロアをロボット掃除機のように隅々まで探索する買い物客。水族館の中へと展開し、カオス力学のランダムネスで動き回る子どもたち。幾千ものマルチタスクで生成された複合栄養物が、レストラン客の消化器官へと次々と送り込まれる。顔認識システムがロックオンする笑顔の乱流。どこか京に似た黒髪の少女が三角関数を幾層にも重ねたフリルの重装甲をまとっている。

複雑な気持ちが彼女を襲う。

人間に似せて造られたとはいえ、2メートルの長身、銀色の球体がむき出しになった関節も、合理的で、硬く冷たくて、映像に残る少女たちのやわらかなボディ素材とは正反対だ。

自分を慰めようと、腰まである自慢の黒髪をそっとかきあげる。

シリコンナノワイヤにありったけの定理をコーティングしたストレートヘアは、項数が400もある複雑な代数方程式の雨粒を弾き返しキラキラと光る。

「別に、かわいい服を来て、ショッピングとかしたいわけじゃねーよ。どうせオレには似合わえねーし」

でも、ほんの少し憧れるくらい、いいだろ? 続けたつぶやきは誰にも届かない。真っ赤な瞳が細まった。

「仲間たちと、毎日走り回って、喧嘩するのは、楽しい。でも、ときどき分からなくなる。オレたち、なんのためにこんなことしてんのかって」

それに。

「いつまでも、続けられるわけじゃねーしな」

終わりはそんなに遠くない。

みんながそう感じていた。

振動。

薄い大気を震わせ届いた波に、京の思考プロセスは中断される。ぎゅうぎゅうに圧縮して打ち出された通信ライン。

「京? やっと見つけた! あんた何さぼってんのよ! レースはもう始まってるんだから!」

タイタンの甲高い声が聴覚デバイスを突き刺す。いつもの京なら怒鳴り返したところだろうが、今はただニッと唇の端を歪めるだけだ。

凶悪な笑顔。

フリルをまとう少女には決して出来ないような。

添付された座標データから到着予想地点を計算する―いた。視機能の解像度を思い切り上げ、フォーカスを合わせると、首都高速5号線を650km/hですっ飛ぶヘッドランプの軌跡が見えた。

傍らのバイクに飛び乗る。その車体は恐ろしく巨大。

縮尺の感覚が狂う。

人間離れした長身の京なのに、その座席に座るとまるで小人に見える。電柱と見紛うフロントフォークの先には、大型戦車用の直径110cmの極厚のタイヤ。冷却材(フロリナート)が100リットルも詰まった流線型のタンクを抱え込んで、キーホールにζ(2)の無限級数を叩き込む。数列が凶悪な回転を始めた。素数のランダムな振動が溢れ出る。9本の集合マフラーに接続する真っ赤な球形のエンジン―この数的差延機関(ヌメリック・ディフェランス・エンジン)こそ、彼女たち東京演算少女隊の心臓―いや、「本体」という方が正解だろう。

クラッチを繋げば1.3トンの鉄塊に命が宿る。高密度の数場が発生し、算性雨の濃霧を弾き飛ばして半球状の晴れ上がりを作り出す。それから猛烈な音、轟音、爆音、大砲の弾丸のように飛び出した車体は、サンシャインビルの壁面にx=0の直線を描く。過回転のタイヤが食い込んだ窓ガラスが砕けて輝きながら降る。回転数を上げた差延機関(エンジン)から漏れ出した真紅の光が乱反射し、その全ての破片を赫く染めていく。壁を蹴ったバイクが宙を舞うと、光は京を追いかけ凝集し、彼女を包む真紅の特光服へと変わった。背には、その身を護る幾千もの定理とともにこんな文字が刺繍されていた。

宇宙最速

京

K computer

東京演算少女隊

2

滅び始めたところでようやく分かったのだが、人間の本質というのはどうやら「謎」にあった。それが解けてしまうとき、人は自らの姿を保てなくなる。触れても濡れない不思議な雨は、まずは子どもや中型動物を解かしていった。昆虫や微生物、植物が解けるのはずっと後だったし、イルカは人類最高の数学者と同じくらいに持ちこたえた。それらは群として何らかの演算を行っていたようだ。

もちろん当時の人類は生き延びることに必死で、そんな観察をしている暇は無かった。算性雨の強さは次第に増し、三次代数方程式や漸化式が求められた段階で地球人口はかつての1%を割り込み、文系が大半を占める政治家・官僚は軒並み解けてどの国家も社会システムも崩壊した。

やがて求められる演算がフーリエ変換やテイラー展開に至り、高等教育を受けた人々もお手上げとなった。必死の勉強が追いつかず解けていく文系学者を横目に、理系学者たちは目標を「人類の存続」から「人類の『知識の』存続」へと変更した。当時最速とされた「京」を有する日本へと、世界中からスーパーコンピューターが集められ、算性雨を防ぐ情報膜の形成に着手する。

「数学ってなんておもしろいんだろう!」

青年のみずみずしい叫び声。

僅かに残された才能ある子どもたちに対し、僅かにでも生存を引き延ばそうと数学の英才教育が行われていたが、日々隣人が解かされていく中で、彼のように数学の歓びに震えることの出来る感覚はもはや狂気と見分けがつかない。残念ながら、この若き青年数学者の記録は断片的にしか残っていない。かのポアンカレ予想を解いたペレリマンの子であるとか、フェルマー予想に引導を渡したワイルズの孫だとか、信憑性の薄い噂が記録されるばかりだが、彼が科学者に愛され、実際に尊敬を集めていたことは最後まで残った数学者たちの日記から伺える。

いよいよ植物、微生物も解かされ、大気は地球表面を満たす銀色の溶解物に吸収されていく。レイリー散乱がほぼ0の白い太陽光。唯一情報膜で守られた東京で、限りなく透明に近い青空を眺める天才青年が何かを閃いた。

そして数年。

京には、2011年に神戸の理化学研究所で試験運用を開始した当時からの「記録」が残っている。しかし、初めて「人間式」を起動して、演算擬人―演人としての意識が芽生えてからの「記憶」はそれとは何もかもが異なる。

「僕のことは、そうだな、ガロアと呼んでくれ」

彼女たちが目覚めたとき、残っていたのはただ一人の青年だった。その彼も、他のスーパーコンピュータを次々と目覚めさせて、間もなく解けてしまう。

「君たちは」

最後のひとりは人類の歴史の終わりにどんな望みを語るのか。十二台の演人は聴機能の感度を最高に上げた。人類とその文明の復活? 異星文明との邂逅? それとも彼らのなし得なかった真理の探求?

「自由に、楽しく、走り回るといい!」

そうして、京たちは今日も疾走する。

「随分遅れをとってるみてーじゃねーか! いつもの大口はどうしたんだよ!」

「うるさいわよバカ京! 相手はπなんだから、あんたの担当でしょ!」

タイタンはいつもどおりに騒々しい。

「悪いな京、私だけでは力不足のようだ。助けてくれないか?」

「神威にそう言われちゃ仕方ねえな」

加速。

それが京の最大にして最強の武器。

護国寺カーブを抜けた後の1キロの直線をわずか4秒で。薄い大気の抵抗の少なさを鑑みても「瞬間移動」と呼べる速度。江戸川橋、白鳥橋を過ぎ飯田橋の連続直角カーブ。車体をほぼ横倒し、後輪を僅か一瞬滑り出すことで勢いを殺さず曲がりきる。事前に計算された軌道から2ミリのズレもない。

「迅いね、京。今日は特別に」

弾丸の飛ぶような速度域にぴったり追いついてくる金色の影ひとつ。

「へっ、なんだよ、『力不足』じゃなかったのか?」

「そうとでも言わなければ、おまえは本気にならないだろう?」

神威の微笑。揺れるショートの黒髪。常に余裕の表情が似合う面長の中国美女。黒に金の刺繍を施した豪奢な特光服がはためき、金色の光が首都高に舞った。きれいだな。数百マイクロセカンドの間、京は見とれる。

「あんたたち、負けたら承知しないんだからね!」

徐々に離されていくタイタンのふくれっ面を笑いたくて、京は視機能に接続した後方カメラに映る小さな点を拡大する。金髪のポニーテールを振り乱す気の強そうな眼差し。巨人(タイタン)の名と裏腹のコンパクトなボディに、だぶだぶの青い特光服。口うるさいけど憎めないアメリカン・ガール。

「京ー! あんたいまあたし見て笑ったでしょ! 後で覚えてなさいよ!」

2ミリ秒も無駄にしてしまった。前方に意識を戻し、さらに幾つかのS字カーブを抜け、墨田川大橋の上でπに追いついた。

π。

数学者オイラーが定めた円の直径と円周の比の値。

人類は彼ら―それとも「それら」のことを最後まで知らなかった。最後の一人―ガロア―が解かされたその後、奇妙な存在が次々と東京に姿を見せた。

だから、それに名前をつけたのは京たちだ。

πは直径3メートルほどの円盤型の物体。銀色に、個体により異なる青い幾何学模様。円周部分は細く中央が膨らんでいる。形状で類似画像検索をかけたら、アーカイヴ内の「どらやき」の形がヒットしたが、関係性があるとは思えなかった。生物なのか、それともマシンのようなものなのか、未だに十分な分析はできていない。車輪のように回転して進む。そして、異生物の中で最も速い。

3体のπと並ぶ。輝きを増す差延機関。首都高はお台場へと差し掛かり、やがて湾岸線に接続する地点で直角のカーブが迫る。速度を緩める者はいない。昏い東京湾へ飛び出すかと思われた刹那、宙空に向け仰角5度の輝く数式の道、論理道路(ロンリィ・ロード)が伸びた。これこそ、数的存在である彼女たちのレースの舞台。道はサーキットであると同時に、定理が描かれる黒板でもある。互いに問題を出し合い、証明へと至る計算式をそこへと刻んでいく。解法が速くエレガントであるほどに、相手のスピードを奪いとる。

京たちにはスーパーコンピュータの強力な演算能力があるとはいえ、単純な計算力任せで答えられる問題はそれほど多くない。かつて、コンピュータがある未解決問題に挑んだことがあった。

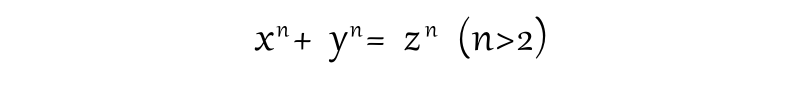

こうした(x,y,z)の組が存在しないことを証明せよ。それがかの有名なフェルマーの最終定理だった。コンピューターは計算によってn=4000000までの場合における証明を果たしたが、その先にはまだ無限の数が待ち構えている。数学的な難問は、その内側に無限を孕む以上、無限の計算を要求するため、単純な演算では証明にたどり着くことは困難だ。フェルマーの最終定理は、結局人間の想像力により証明された。

京と神威、そして最後尾で旗持ちをするシャーヒーンの3台には、これまで人間のみに許されてきた「発想」をシミュレートする機構、神託回路(オラクル)が組み込まれている。πが京の担当だというタイタンの言葉はこれを指していた。

「京!」

「わかってる! こいつら、なんか変だ」

問題をぶつけ合いながら、京はπの奇妙な挙動を訝しむ。これまでπに人間のような「意識」を感じたことはない。いつも単純に、走り、勝利するという目的以外を見せなかった。それが今日は、どこか戸惑うように論理道路をたびたびはみ出し、すぐに解かれるような問いばかりを出題してくる。速度は落ち、論理道路が保てなくなって、京たちはレインボーブリッジに軟着陸する。唐突に一つのπが方向を転換し、南側へジャンプした。

「やめろ、京!」

神威の制止を振り切って京はそのπを追った。京の神託回路が、ラングランズ予想の一つであるとっておきの難題を投げかけた。素数の逆数が舞い踊り、掛け合わされ、強烈な論理道路が展開される。

「おかしいぞ! 非自明な零点の位置が直線からずれて見える! 何かの罠かもしれない、戻れ!」

「神威、見えねーのかよ!」

ガウスの素数階段を下りながら、πと京は速度を上げる。音速が近い。

「人間がいたんだ!」

「見間違いだ、人間は全員解けた!」

「一瞬だけど確かに見えた! それに……あいつみたいだった!」

「そんな筈はない! 彼は解けて、私達(エンジン)の中にいる! おまえが一番わかっているはずだ」

京は論理道路をメビウスの輪のように捻じ曲げ、弾丸の速度で湾岸線を駆け抜けると羽田空港の滑走路へと降り立った。いつのまにか抜き去っていたπが式強度を失くし急速に崩解していくのを後方カメラが捉えたが、彼女は速度を落とさなかった。突堤のように突き出したD滑走路の先端、いまでははっきりと確認できるその人影は、しかし既に半ば解けかけてアスファルトに銀の滴を垂らしていた。

加速。それが京の最大にして最強の武器。

「待ちやがれぇぇぇ!!!」

この速度で接触すれば人体は軽々と吹き飛ぶだろう。構わずに京は巨大数生成式をエンジンに叩き込みさらに速度を上げた。その少年―半分しか残っていない顔で判断するなら―は天に向けて小さな紙切れを差し出していた。たどり着く直前、彼の身体は解けて崩れ落ち、京の伸ばした指先がその紙切れに触れる。次の瞬間、彼女はそれまでしがみついていた相棒の代わりに1頭の赤毛の馬にまたがり、19世紀パリの春の風の中、大観衆に囲まれたブルボン宮殿の門前を走っていた。

3

「コーヒーだコーヒーはどこだ早くコーヒーをよこせすぐに持って来いもっと濃いやつだもっともっと苦くて構わんサン=ドミニクの砂糖壺も変えてくれ上等なセーヴルのカップに注げ今すぐにコーヒーを持って来い!」

男が拳骨を打ち付ける度、テーブルの縁に積まれたシャルル十世の肖像が浮かぶ5サンチーム銅貨がカチャカチャと音を立てていた。もう片方の手は頭上高く、縁の欠けたセーヴルブルーのカップをぐるぐると振り回し、もたつく給仕をひどく焦らせていた。

「なんだいあの男は」

「ああ、なんとかって作家だよ。新聞の学芸欄に小説を連載していたはずだ」

このふくよかな丸顔の学生はオーギュスト・シュヴァリエ。準備学校(プレパラトワール)の生徒だ。

「おい、どうする気だい?」

慈悲と兄弟愛とを教義に掲げるサン=シモン主義の彼とは異なり、彼の友人は血気盛ん、恐れ知らず、だれかれ構わずに喧嘩をふっかけ、その度にシュヴァリエは肝を冷やしていた。

「どうした坊や、チーズが欲しいのなら、そら、少し持っていくと良い」

「仮にも作家なら」青年はだしぬけに作家の読んでいたヴォルール新聞をはたき落とすと、テーブルに積まれた銅貨をつまんで詰め寄った。「こんな硬貨を使うとはどういう神経だ? この男が昨日何をしたのか知らないのか?」

なんというでたらめな理屈だろうか。彼は一瞬虚を突かれた様子だったが、そこは場数を踏んだ作家だけあり、すぐに豪快な笑いをあげこの脅迫に応じた。

「わかっている、わかっているとも! 私もジャーナリストの端くれ、王は議会を解散なされた、すなわち自由を停止させる愚を犯した! 私にも君の怒りが手に取るように分かる。だからこそこの見るのも嫌な顔を、すべてコーヒー豆の搾り汁に変えてやろうとしているのだ! どれ、君にも手伝ってもらおうか。給仕! 若き愛国者にもとびきりのコーヒーを! 無論シャプタル式で、クリームもたっぷり! カップは青で、白パンと真っ赤な苺ジャムを付けろ! テーブルの上に革命の三色を載せるのだ!」

思いもよらなかった返答、そして細い肩をバンバン叩かれ、今度戸惑うのは青年のほうだった。

「若き愛国者よ、見たところ君には強烈なエネルギーが満ちている。欲望と情熱が溢れんばかり、それこそが人間を、引いては歴史を駆動する力なのだ。君はまだ何者でもないのかね。それなら作家になることだ! 人間! この大いなる謎に挑むには、ただ真の言葉を持ってするほかはないのだから!」

「それは違う」

豪胆な作家の勢いに気圧されていた青年だったが、その語を聴くと、傷んだ漆塗りの靴をキュッと鳴らし踏みとどまった。

「謎を解くのは数学の役目だ。幾億もの代数方程式に単純な構造が隠れているように、混沌として見える世界にも何らかの法則が動いている。やがて人間の振る舞いさえも数式で記述出来る日が来るだろう。あなたの方こそ、数学者になるべきだ」

快哉。今度こそ作家は大きな驚きに目を見開き、やがて巨体から響くバリトンの大笑がカフェを満たした。

「いかにもこれは失礼した! あるいは君が正しいやもしれぬ! だが、作家の名誉にかけてこう言わずにはいられない。言葉もそうやすやすと負けはしないとね! 若き愛国者よ、ぜひ名前を教えてくれ。私はオノレ・ド・バルザック。人間の研究をしている者だ」

「僕はエヴァリスト・ガロア。数学者だ」

「ガロア。覚えておこう。もし君が数だけでなくもう一つの記号―言葉にも興味を持つことがあれば、いつでも尋ねてくると良い」

書き損じの原稿に住所を記し差し出す。ようやく運ばれてきたコーヒーを手ずから青年のカップに注ぎ渡した。すっかり毒気を抜かれ、友人の元へ戻ろうとするガロアの背に作家バルザックは今一度声をかけた。

「ガロアくん、君が昨日、ブルボン宮での騒ぎに居合わせたのであれば、黒髪の女を見なかったか?」

「女?」

「僕も聞いた」シュヴァリエが応じた。「どこかからこつ然と、真っ赤なガウンを着た黒髪の女が現れたって噂。その背は巨人のようだったとも」

「僕は見ていない。だが赤は愛国者の色だ。そんな目立つ女ならば、すぐにまた現れるだろう」

「小説の題材になるかもしれない。もし見かけたなら連絡をくれ」

その言葉を最後に、バルザックの意識はすっかりコーヒーと書きかけの原稿へと戻った。

二人の青年はしばらくしてからカフェを出て、シャンゼリゼ通りを東へ向かう。高等理工科学校(エコール・ポリテクニーク)に、ガロアが提出した論文の行方を聞きに行くのだ。

ルイ十六世橋を渡った正面には議事堂のブルボン宮。昨日の騒乱の痕跡生々しく、政治的堕落を告発する過激な文章の踊るビラや、赤い革命旗の残骸、それから割れたワインの瓶が散乱している。金目のものを探す浮浪者、抜身のサーベルを手に見回る警備兵。

オムニバス社の乗合馬車を捕まえ、サンジェルマン通りを横断しラテン語地区(カルチェ・ラタン)へ。春の日差しは心地よかったが、鉄輪が石畳を叩く騒音はひどく、二人はほとんど怒鳴るようにして話す必要があった。

「君のさっきの言葉には勇気づけられたよ、サン=シモンも社会の変革において数学者のや技術者の役割を必需のものとしている」

「ああ、うん、そうだったね」

ガロアが気のない返事を返しても、この気の良い友人は腹を立てたりはしない。彼がいま、苦心して書いた論文のことで頭が一杯なのだと知っていたからだ。

「それで、どうする?」

「何のことだ?」

「さっきの作家が言っていただろう。君も小説を試してみるかい?」

「まさか! 数学さえあれば僕には十分さ。気になるならこれは君にやるよ」

返事を待たず、バルザックの連絡先の記された紙片は、シュヴァリエのチョッキのポケットへとねじ込まれた。このメモが、やがて雑誌編集者となる彼の兄ミシェルの手に渡り、バルザックがそこに寄稿することになるのだが、それは未来における別の話だ。

門番に来訪を告げると、拍子抜けするほどあっさりと目当ての部屋に通された。若き数学者は興奮を隠せない様子だ。前に立つのは、かのガウスとも比される賢者コーシー。ガロアにとっての彼はラマルク将軍を凌ぐ英雄、その複素解析の論文は憲章(シャルト)をも超える重要なものだった。

「先生、これを」青年は震える手で紙束を差し出す。「先生のアドヴァイスをいただき、アカデミー大賞にふさわしいものへと書き直したのです。アーベルの立式も素晴らしいものでしたが、僕はより深く、代数方程式の構造まで切り込むことで、その必要十分条件を顕にし、方程式が可解か不可解かの判定を…」

「分かっている。分かっているとも」

コーシーはそれを受け取ると、サッと一瞥しただけで机の上に置いた。ガロアの落胆たるや凄まじいものだった。大数学者は慌てて笑顔を作る。

「いや、分からないと言うべきか。今すぐにはね。時間をかけてゆっくりと吟味しなければ。だがこれが数学における宝石となることは疑いようもないだろう」

緊張と不安から開放され、ガロアはとろけた。青年期の満たされなさは誰もが抱くものだろう。だが彼は、尊敬する父をイエズス会士からの侮蔑で喪い、保守的な学園への反抗心は横暴な教師により抑圧され、己のみが信ずる数学の天才も、誰にも認められずに来たのだ。報われた。全てはこのためだったのだ。そう感じたとしてどうして責めることが出来るだろう。あまりに慈悲深すぎる教師は青年にさらなる幸福の追い打ちをかけた。

「これはポリテクニークへの入学推薦書だ。既に確約は得ているんだが、アカデミー大賞が発表されるまでは待っていて欲しい。その間に、連分数に関する小論文を一本でも書いてくれると嬉しいんだがね」

「三本、いや四本書きます! 先生!」

「明晰にだ。焦ってはならないよ。君のひらめきは素晴らしいが、数学の営みは堅牢な土台を創ることだ。私は常にハーディーでありたいと願うが、君はラマヌジャンの悪い部分を見習ってはいかん」

ハーディー。ラマヌジャン。聞き覚えが無い。数学者だろうか。歓喜の熱に浮かされた青年にとっては些末なことにしか思えなかった。無論コーシーの奇妙な様子にも気付けない。口調こそ滑らかだが関節をぎくしゃくとさせる様子はチェコ式の操り人形のよう。焦点定まらぬ瞳。

「君の輝かしい未来を讃えよう! 乾杯(ソンテ)!」

彼を知る者にとって、この偏屈な数学者が僅かにでも笑うことは、真夏のマルセイユに雪が降る確率にも等しい。だがその不自然さに、どうして初対面の、胸いっぱいに尊敬の念を満たした若きガロアに気付けようか。

「では失礼する。励むように」

唐突に告げられた離席にあわてて青年は頭を垂れる。コーシーは依然ぎこちない歩みで奥の部屋へと向かう。畏敬に震える顔をようやく少し上げたとき、閉じかけた扉の向こう、垣間見えた彼の書斎に、鮮やかな赤い長衣、そして長い黒髪が見えたような気がした。

4

素数とは自然数の中で、1と自分自身でしか割り切れないもののことをいう。2は素数だが、4以上の偶数は2で割り切れるため素数ではない。同様に3は素数だが、その倍数である6や9は素数ではない。2、3、5、7,11、13,17、19…数が大きくなるほどに素数が出現する頻度は当然少なくなっていく。

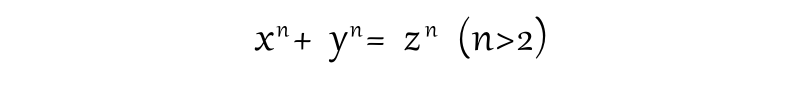

素数はよく「数の原子」と例えられる。様々な物質が原子の集合で作られるように、ほかの全ての数を素数の組み合せにより作ることが出来るからだ。素数の重要性の一端は、例えば先に出したフェルマーの定理、

の式にも見ることが出来る。ワイルズがこの定理を完全に証明する以前にも、オイラーがn=3の場合を、ソフィ・ジェルマンがn=5の場合を、ラメがn=7の場合を証明した。これによって自動的に、nが3、5、7の倍数またはこれらの数字をかけ合わせた合成数の場合にも、(x、y、z)の組が存在しないことを証明出来る。なぜなら、例えばnが9の倍数であるとき、このように式を変形することが出来るからだ。

これによって、つかみようの無い無限と思われたnが、一気に「nが素数の場合」のみを証明すれば良いことになる。抽象的で掴みどころの無かったものに形を与え、そこに小さいながらも具体の階が刻まれる。つまり、素数という限定的な条件を知ることが、数全てを知ることと深く結びついているのである。

コンピュータの時代が訪れた後、素数は暗号として利用されるようになった。例えば、1,111,111という数の素因数分解を考えよう。偶数でないこと、5の倍数でないことは見れば分かる。全ての桁の数の和が3の倍数でなければ、その数も3の倍数でないことを知っていれば3で割る手間を省ける。最大の素因数がその数の平方根より小さいと知っていれば、最初の素数がおおよそ1100以下であることにも気づける。しかし人間に可能なテクニックはここまで、あとは数学の神に祈りを捧げ、小さい素数から順に割り算をしていくしかない。正解は2つの素数239×4649。手計算には辛い数。コンピュータにはこの程度の計算ならわけないが、桁数を数百、数万と増やしていけば「京」のようなスーパーコンピュータをもってしても数年、数十年が必要になる。

算性雨の傘―東京を覆う情報膜にもこの素数暗号が利用されている。算性雨には――そして「数学」全体にも――二種類の大きな営みがある。問題を出すこと、そしてそれを解くことだ。問題に対しては、定理・公式を織り込んだ自動迎撃プログラムが役立つ。例えば演算少女隊を包むカラフルな特光服もこの一種だ。存在を解かそうとする攻性演算に対しては、素数や乱数、巨大数を利用した防御暗号を用いる。

「んーと、未解決問題には損傷ねーな。昨日組んだ暗号も傷一つ無く残ってる。人間式もちゃんと動いてっしよー、寝て(メンテ)るだけなんじゃねーの?」

チェックを終えたパンゲアは、流動トーラス型のスパナで京のエンジンハッチを閉じた。額に張り付いたブロンドの巻き毛を整える。

「はあ? 知ってんだろ、こいつはメンテらねーんだよ。ピッツや神威と同じでGreen 入ってんだからさぁ。マドモアゼルは相変わらず世間知らずのクソ無知でいらっしゃいますねえ」

突っかかったのはイギリスのアーチャー。京よりも深い赤に、黒いラインの入った特光服。栗毛を短く刈っている。

「あ? んなこた分かってんだよ。英国淑女様はよー女王様のご教育のおかげでお綺麗なお言葉使いだよなーちょっと死んどくか?」

「おいこらてめぇこら女王陛下に上等くれるってんなら覚悟しろよこら」

「ちょっとぉ、やめなよ。京が大変なときなんだからさあ!」

二人の小競り合い、そして中立に立つスイスのピッツが止めに入るのもいつもの風景だった。イタリアのガリレオ、ドイツのヘーゼルヘンは、動かない京の髪を心配そうになでている。ヨーロッパ圏の五台―五人は言い争いを絶やさないが、レースや喧嘩のときは抜群のチームワークを発揮する。

その向こうで、チェコのソロモン、ポーランドのプロメテウス、オーストラリアのマグナスの3人が、虚ろな目を黒い空に向け計算を続けていた。彼女たちは前衛に出ず、人間式を切ることで計算能力を最大化し、防御暗号を作り続けている。彼女たちを見守る催事アラビアのシャーヒーンは、もう一人の神託回路(オラクル)持ちだ。

ヨーロッパの5人と後衛の4人。これにタイタン、神威、京を加えた12人が東京演算少女隊だ。

崩れかけた東京ドームが彼女たちのアジト。丸屋根には隙間なく防御数式が書き込んであり、いつでもざんざ降りの算性雨を耐水コーティングのように弾いている。

東京の風景は、人間の時代に比べ大きく変化してはいない。大気は希薄化し、ほんものの雨(演算少女たちは未だそれを観測したことがない)も降らず、風化が進まないためだ。だが一方で全ての緑は解け、河川は干上がり、ビルのコンクリートとアスファルトの灰色ばかりどこまでも続く、単色の味気ない風景が広がっていた。

「蝉の鳴かない夏、鈴虫が囀らない秋、北風が梢を鳴らさない冬、春が来ても花見の酔客の喚き声は聞こえない。音と色の死がこれほど人間の不在を語るものだったとは。まるで時が凍りついたようなこの静止世界は、何かが既に終わってしまったのだと深く伝えてくる。この無音の寂しい世界をテールランプの光とエンジンの騒音で満たしたくて、おれたちは疾走ってるのかもしれない―

……って何これ! クサっ! まじウケるんだけど!」

「貴様、京のプライベートログを盗み見しているな?」

空色の特光服を着たヘーゼルヘンが立ち上がり、その長身でタイタンを見下ろした。

「盟友を貶める真似をするのは致命的な故障だな。解体する手伝いをしてやろう」

「解体? 一人じゃeの防壁も突破できないあんたが? このタイタン様を? ちょー笑えるんだけどなにあんたいつのまに冗談そんなうまくなったの?」

「上等だ。バラバラにして部品はBMWのナビにでも使わせてもらおう!」

二人が演算戦を始めようとしたそのとき、前触れもなく京の身体が跳ね起き、次の瞬間にはその手のひらがタイタンのボディを捉えていた。圧縮されたベクトル式を叩き込まれ、小さなその身体は美しい放物線を描いて三塁側のスタンドに突き刺さる。タイタンは全身のヒートシンクを真っ赤にして怒りかけたが、ズームで捉えた京は、こちらを笑うでもなく、ちょいちょい、と彼女の側にある客席ゲートを指差している。遅れてアラートが鳴り出した。向き直ると、いままさに巨大なeモノリスが侵入してくるところだった。

直感と発想力が必要とされるπとの「レース」に対し、このモノリス構造物との解析戦闘(なぐりあい)はシンプルに演算量をぶつけ合う計算合戦だ。使われるのは巨大素数の素因数分解や、組み合わせ爆発の数え上げ。

点滅しながら数列を流し込んでくるeモノリスに退治し、タイタンは腕を組んで余裕の笑みを浮かべる。いつのまにか外野まで走り込んできていた彼女のマシン。他の演人が一人一台の差延機関を持つのに対し、彼女は同時に12台の「スター・シスターズ」を操る。輪をかけて巨大な二輪車はハーレー・ダヴィドソンを模しており、ロードキング、スポーツスター、ソフテイル、ダイナ、チョッパーカスタムやトライクまで、どれもヘッドランプに獰猛な光を宿して敵を睨んでいた。彼女はその全てを連結し演算リソースとして使うことで、人類が結局到達し得なかったエクサフロップスの演算速度を実現する。単純な演算勝負であれば、一瞬で相手を解かすことが出来る。

5ミリ秒を待たずに、大型のeは銀のゼリーとなって外野席に散乱した。

「ちょっとぉ、防御数式ゆるんでんじゃないの?」

「追加出題してくる」

シャーヒーンは何事もなかったかのように言うと、暗号担当の3台を伴いゲートの外へと姿を消した。

ℵ ℵ ℵ

「おれは――どうなってたんだ?」

「私が追いついたときには、羽田空港の滑走路の端に倒れていた」

京の疑問に神威が答える。

「ここまで運んだのはタイタンだ。平気そうな顔をしていたが、CPU使用量は99.9%でハング寸前だった。かなり取り乱していたな」

「ちょっとあんた余計なこと……」

「防御暗号にも人間式にも異常はねーみてーだったよ」タイタンを無視してパンゲアが続ける。「あたしたちがメンテるときみたいにエンジンが動いてた」

あれからまだ数時間しか経過していない。

「夢……だったのかな」

京は人間式で目覚めてから今日まで、一度も意識を失ったことが無い。だがそれは、他の演人がデフラグの中で見る夢というものに近いように思えた。しかし本当に? この生々しい五感データが?

彼女は数時間分のログデータをコピーして共有する。しかし全員が首を横に振る。

「エラーと欠損が大きすぎて読み込めない」

それならば、と京は夢の内容を語り始めた。宮殿に押し寄せる怒れる大群衆。政治的混乱。そしてある数学者の元へ赴いて、彼を操り一つの論文の評価を変えたこと。

「聞きたいんだけど、そもそもそんな意味わかんない状況で、どうやって怪しまれずに行動できたの?」

「オラクルだ」京は思い出す「全部、神託回路が教えてくれたんだ。自分と預言がいっしょくたになって、どう動けばいいか、なに言えばいいか、あらかじめ分かっててさ、おれはそれをなぞるだけでいいんだよ」

「それって操られてるって言わない?」

タイタンが渋面を作る。

「そんなの、全然自由じゃない」

自由。その一語を聞く度に誰もが思い出す。自由に走れ。演算少女隊を目覚めさせた青年の最期の言葉。

「ちげーよ! どうするかを決めてんのはおれ自身だ!」

反論は強がりの色を帯びていた。

「……その数学者はコーシーつったんだろ? それなら、論文を再評価させた相手ってのはガロアに間違いねーな」

全員がハッとしてパンゲアの顔を見る。

「どうしてそこであのバカが出て来るのよ!」

「彼はもう解けたんだ! おまえまでおかしくなったのか!」

「……ちょっと落ち着けよ。あたしたちの知るあいつじゃなくってさ、実在した数学者の話だよ」

エヴァリスト・ガロア。一八二一年フランスに生まれた数学者にして革命家、その後の研究に決定的な影響を与える「群論」を打ち立て、若干二十歳でこの世を去った夭折の天才。

「ガロアは十七歳のときに書いた渾身の論文を、当時最高の数学者コーシーに預けたんだけど、結局表には出されず一度は忘れ去られた。史実ではそうなってる」

「あの人の、メッセージかもしれない」

それまで静かにしていたガリレオがつぶやく。

「憶測でもの言ってんじゃねーよ! てめーまでオラクル気取りか?」

「でも偶然なんて思えないでしょ! 京の夢、あの人と同じ名前の数学者、πの変な動きと、羽田に現れたって人間……」

高ぶる感情に、彼女たちの計算リソースはオーバーフローしていく。銘々が青年と過ごした時間を再生する。彼女たちにとって記録とはもう一つの現実だ。幾度でも、今まさに体験しているかのように過去が蘇る。ほんの数週間でしかなかったが、それまでただ目的のためだけに計算してきた彼女たちを、自由へと解き放った代えがたい記録。自分たちうをほんとうに「人間」へと変えたのは、この身を走る人間式ではなく、彼の思いに他ならないのではないか。表層では言い争いを続けつつ、彼女たちは言葉の端々にサインを忍び込ませて、青年との甘美な過去を共有する。常時冷静な神威でさえ懐かしさに浸り表情をほころばせた。外部世界に対する処理能力は低下し、そのせいで反応が20秒も遅れた。マイクロ秒の演算世界に生きる存在にとって、それは永遠とも言い換えられる。

「いやああぁぁぁぁ101001001010010010100100111001001010000110101010!!!」

遅延して届いたシャーヒーンの悲鳴、遅れて破壊音がドームに轟き、一塁側ベンチに巨大な穴が開いた。高さ9メートル、視界を埋めるほど巨大なeモノリスが侵攻を始める。穴から算性雨が吹き込み、空間の防御定理とぶつかって電数字を散らした。eが操るのは自然対数の底であるネイピア数。自然界との関わりの深いこの超越数を梃子に、現実での動力を生み出す。πの回転力に対し、eが用いるのはスクラップをプレスするような凶悪な圧縮の力だった。

王に付きそう従者のように、中規模のeが複数枚、グラウンドへと滑り出していく。最初は4体に見えたが、実際は8枚が二枚一組になっているようだ。ぴたりと合わされた板が、もどかしいスローさで互いに離れていくと、ぐしゃり。もはや意式どころか1ビットの演算も不可能となった4つの演人の残骸が人工芝に落下する。圧壊された差延機関から流れ出すガロア青年の遺解―存在が解けた後に残る液状の溶解物―が、グラウンドに銀色の川となって流れ、その河口では水銀のような半球状の粒になって震えていた。

タイタンが戦闘態勢に入るより数マイクロ秒早く、eの集団は超巨大数を収束させて打ち出した。レーザー光線のようなそれはピッツの半身を抉り取っても勢いを弱めず、指数関数の軌道で上昇してドームの屋根にぶち当たり、編み込まれた防御数式を一撃で崩壊させる。降り注ぐ数と式と計算記号の雨の中で、少女たちは式では表せない叫びを上げた。

続けく第二射は一撃目を上回る情報量だった。先程のグラハム数を越え、人類がかつて生み出した最大の数であるふぃっしゅ数に匹敵する加速度と密度。対するタイタンは「スター・シスターズ」を連携させ、計算不可能領域に達するより前、変換の谷部分で関数の頭を抑え込む。レーザーは彼女のポニーテールを少し焦がしただけで霧散して消えた。

反撃、開始。

パンゲアはピッツの残骸を抱きとめ、自らのエンジンへと取り込んだ。結束された光繊維が触手のように蠢き、半導体を組み換えシステムの一部へ変えていく。そもそもスーパーコンピューターの強みとは、群構造を持つプロセッサの連携にある。システム間の互換性は高い。

ガリレオ、ヘーゼルヘン、アーチャーも人間式を切り、パンゲア=ピッツ融合体のサブシステムに回る。遅延を防ぐため、5台のバイクは互いを立体的な星型に組んで接触する。並列化したユーロ・システムは、神託回路を手に入れ、演算力も桁違いの汎用マシンとなる。タイタンが巨大eと対峙している間に、他の8枚のeモノリスを次々と解きにかかる。

神威と京は別の目的を持って行動していた。神託回路がハングするギリギリの情報量を持つ祈りを送信し、グラウンドに論理道路を張り巡らす。

京のバイクが唸る。

風が吹いた。大気が喪われた地球では久しく無かったことだ。

崩れ落ちるモノリスの間を縫って、真紅の風は破壊された4台の遺解を掬って回る。銀色の液体は1適残らず京の差延機関(エンジン)の中へと吸い込まれた。

劣勢はひっくり返され、混乱は収まりつつあったが、残る巨大eは未だ崩解の兆しを見せない。

「こいつ、どれだけ解析に時間がかかるのよ!」

神威とパンゲア集合体もタイタンの援護に回り、幾層もの防御定理を力づくで証明していく。

「京! あんたも見てないで手伝いなさいよね!」

ようやく割いたリソースで彼女を視認したタイタンはぎょっとする。呆けた顔が天を仰いだまま微動だにしない。数秒前、シャーヒーンたちの遺解を回収したそのときから、抗いがたい力が京を支配していた。

「数学の本質的な営みとは、与えられた個々の計算の解決にとどまるのではなく、その背後にあるメカニズムや構造を露わにすることだ……」

夢の中と同じだ。どうすればいいか全て分かる。証明の道筋はオラクルによって既に引かれている。

京は緩慢な動作で右手を巨大モノリスに向けかざした。カバラ思想のセフィロトの樹にも似た群論のケイリーグラフが板へと投射される。

ぐるり。掌を半回転させる動きに合わせ、モノリスが横倒しになる。京のめまぐるしい瞬きとともに情報が送信され、黒板を思わせる板面が奇妙な数式で埋め尽くされていく。苛烈な攻撃は既に停止しており、タイタンたちは事態をつかめないままで、別人のようになった京を見つめていた。やがて軋みとともに板の表面がスライドし、その中から人影が転がり出た。その下半身は高速演算に焼かれてぶくぶくと沸騰していたが、残る上半身は見間違いようもないあの青年ガロアのものだった。

算性雨に解かされながら這いずるその身体へゆっくりと歩み寄り、追いつき、抱き上げ、優しく頬を寄せ、閉じた瞳を開くと、京は再びパリの町中、ルーヴル宮殿前に築かれたバリケードの上に立ち、マスケット銃とカノン砲の硝煙を嗅いでいた。

5

よく磨かれた鉄格子がなければ、その風通しのよい部屋を牢獄と結論付けることは難しかっただろう。5メートル四方の広々とした独房、床には差し入れされた最新モードのゴブラン織絨毯。悪臭とコレラの蔓延する、パリ中心シテ街の貧民宿(オテル・ガルニ)よりよほど快適だ。広々としたライティングデスクの前に座った囚人は、これも差し入れられた上質な紙にイギリス輸入の新製品、鉄ペン軸の万年筆を走らせる。抽斗の中には、弾こそ抜かれているものの二丁の短銃が没収されずに納まっていた。

「方程式がべき根によって解かれる諸条件について」

青年はインクが乾き終えたばかりの紙束をうっとりと眺めた。実際にその題を口にして、自らのざらついた声に驚き、白釉の水差しで喉を潤す。完成までのまる二日書き続け、「用便を願う」と看守に告げるほかの発声を行わずにいた。またもや差し入れのチーズが陽にだらしなく解け、羊の骨付き肉は腐りかけ甘ったるい匂いを立ち昇らせていた。

普段は囚人に厳しい看守のマルタンだが、今は立場が逆転し、自分の責でこの若者が餓死しないか気をもんでいる。そんなことで愛国者の恨みを買うのはごめんだった。

「面会だ、囚人番号1729」

二日ぶりの食事を平らげ、深い午睡に沈んでいた彼は中々目を覚まさず、看守の苛立ちは募るばかりだ。

ℵ ℵ ℵ

「元気そうだね、エヴァリスト」

面会室にも監視は入らなかった。特例づくしの待遇。襟元には革命の三色リボンさえ許されていた!

「やあ、オーギュスト。ずいぶん良くしてもらっているよ。頻繁な差し入れのおかげで、食事は外にいるときよりも豪勢になったくらいだ。一昨日なんか、あのユゴーが羊肉のカツレツを差し入れに来たぜ。僕としてはレストラン・フリコトーの、あの馬肉としか思えない固いビフテキが懐かしいけれどね」

「君はすっかり有名人だな! フランス中の愛国者が君に会いたがっている。七月革命の若き英雄に!」

ルーヴル宮殿の英雄的な奪取を遂げた天才数学者ガロア。その銃は数学の正確さで敵を打ち抜き、その身体は銃弾を弾き返したという。伝説には尾ひれがつき、ベルギーやポーランドに波及した革命運動、そのバリケードのそこかしこで、まるで合言葉のように「ガロア」の名が言い交わされている。残忍で知られるパリ警察庁も、世の注目を集める彼を邪険に扱えずにいた。

「今朝、ルーヴルのサロンに行ってきたよ。もちろん、ドラクロワのタブローが話題の中心さ。噂通りの出来映えだったよ」

「もっと聞かせてくれ、それがどんな絵画なのか」

「地面にはルーヴルを守るスイス兵が横たわっているんだ。サーベルやマスケットを天への反逆とばかりに突き上げる愛国者の列はどこまでも続く。理工科学校の二角帽も見える。遠くにはノートル=ダムの聖堂が大砲の硝煙にけぶっている。画の左手には画家ドラクロワ自身がラッパ銃を手に勇ましく歩む! それは彼も自身も革命を賞賛することの表明なんだ! そして右側には」ここでオーギュストは満面の笑み、芝居の仕草で手のひらをうやうやしく友人へと指し出した。「君がいた。その男が若き革命家エヴァリスト・ガロアであることを疑う者はいないだろう。右手は拳銃を高く掲げ、左手には数式の描かれた論文を持っていた」

「僕はむしろ、論文の方を掲げていて欲しかったけれどね」

そうは言いながら彼も得意げだ。超然と数学にのみ没頭しているといっても、英雄と讃えられることを喜ばない道理はない。彼はまだ十八なのだ。

「画の中央には、彼女だ」そのひと言で、ガロアの表情は一気に硬くはこわばる。「長い黒髪を腰まで垂らした東洋風の女。男にも勝る長身がバリケードを踏む。真っ赤な上着を革命旗のように掲げてなびかせている。奇妙な文字の刻まれたその赤い上着と、胸に巻きつけた白布、そして空の青の三色が我らがフランスを示しているのは間違いない。三色旗を示す。ねえエヴァリスト、そろそろ教えてくれ、一体彼女は何者なんだ? サロンの人々も、ドラクロワ自身も、彼女は自由の象徴であり、愛国者たちの願望が作り出した女神の姿であり実在はしないと結論づけた。だが君は、彼女がどうなったのかと裁判の前に聞いたね。君がありもしない幻想を見るような人間ではないと僕は誰よりも知っている。

「もちろん彼女は実在した」

青年は即座に頷く。だが、おかしなことは多い。あのときルーヴルで戦った誰もが彼女を見たはずだ。ひと目見れば忘れられないあの姿を、なぜか皆おぼろげな印象としてしか思い出せないようなのだ。

「革命の足音が確かに聞こえたあの夜、準備学校(プレパラトワール)の正門が閉ざされ途方にくれていた僕の前に、ケイが現れたんだ。

「ケイ」

「そう名乗っていた。彼女は僕を抱え、軽々とサン=ブノア街への高塀を飛び越えた。巨きな赤毛の馬に僕とともにまたがり、突風(ミストラル)のように駆けた。そこら中に築かれたバリケードも一跨ぎ、ポンデザール橋を警備するスイス兵をひとなぎして、僕たちは瞬く間に最前線にいた。彼女の赤い外套が、やつらの撃つブドウ弾を跳ね返すのを確かに見た。僕の撃つ弾は残らず命中する。蜘蛛の子を散らすようだったよ。ルーヴルに三色旗を揚げるまで1時間もかからなかった。だが、たとえ君でもこんなことを信じられるはずはないね?」

「エヴァリスト、僕が君の言葉を信じなかったことは一度も無いよ」

「ありがとう、オーギュスト」

「ケイは君にどんなことを言ったんだい?」

「数学だ」

「え?」

「数学の理論、会話はただそれだけさ。彼女の第一声はアーベルの楕円関数とモジュラーの関係性についてだった。だから僕は疑わずに彼女についていった。わかるかい、オーギュスト。それは僕の研究をさらに推し進めた先の景色だった」

オーギュストは、訝しむよりも先に羨望を感じた。自分をおいて他に、この青年の天才を理解できる者が現れるなどとはこれまで考えたことが無かったのだから。しかしすぐに自分を恥じ、燃え始めた嫉妬を消し止める。彼はなにしろ善良なサン=シモン主義者なのだ。

「彼女はそれからどうしたんだい?」

「分からない。現れたときと同じように、唐突に去ってしまった」

謎はむしろ深まった。女性の数学者だって? ソフィ=ジェルマン女史などは、天才ガウスに認められた才女だそうだが、そうした類だろうか? 考えても分かりそうにない。

「デュマに会ったよ。君の要求を伝えたら、最初大笑いしたが、引き受けると言ってきた。ただ、ルイ=フィリップについて考えを改めるのが条件だそうだ」

「彼は王の秘書をしていたからな。別に構わないさ。僕の数学が広まるのであれば」

今やフランス中の作家が、この伝説的な英雄をモデルに小説を書きたいと願っている。インタビューを受け入れる代わり、自分の数学論文をその作中に掲載せよ―これがガロアの提示した条件だった。

「これで君を無視したコーシーにも一泡吹かせられるね。それどころじゃない、ポンスレはもちろん、ガウスやヤコビ、いや、遠くダブリンのハミルトンも読むに違いない。君の名前が大数学者に並ぶ日も近いだろうね……」

オーギュストは、いつのまにか自分ばかり喋り続けていることに気づく。話に乗るかと思ったガロアの瞳は宙を彷徨い、言葉は耳からこぼれ落ちているようだった。いつものことだ。この天才は不意に新たな数学理論を思いつき、心を奪われればしばらく戻ってこない。彼の思考を邪魔しないよう、オーギュストはそっと面会室を出ていった。

だが、このときガロアの頭を満たしていたのは、友人には及びもつかないことだった。

「コーシーが僕を無視した? 確かにそうだ、リシャール先生を通して渡した研究論文を、彼はあろうことか紛失したと言ってのけた。だが、それならばあれは夢か? バルザックと出会い、コーシーの部屋に招かれ、賞賛されたあの春の日……」

ぼやけた記憶が微かな頭痛を伴い断片的に再生される。しかし、そのはずはない。そうであれば、今かれは牢獄ではなく、理工科学校で研究を行っているだろう。バルザックとは先週面会したが、以前会った素振りなど見せなかった。だが直感が告げている。この矛盾する記憶は単なる白昼夢ではないと……

「あのう……」

看守マルタンが遠慮がちにその肩を叩いた弾みで、あと一歩で掴み損ねた記憶は蝶のように飛び去り二度とは戻らなかった。思い悩んでいたことすら嘘のように忘れてしまっていた。独房に戻った彼は、すっかり気を取り直して机に向かい、新しい論文へと着手する。ケイの言葉が正しければ、全ての楕円曲線はモジュラーであると言える。これを利用すればフェルマー予想の証明を導けるかもしれない……

猛烈な勢いで紙束を黒く埋め尽くしていく青年を、マルタンは薄気味悪そうに見つめるのだった。

ℵ ℵ ℵ

できた。

つぶやいて顔を上げれば夜の闇。無意識に灯していた樹脂ろうそくの頼りない光が揺れる。

ガロアは書き上げたばかりの論文を並べ一望する。回り道を辿ったが、いまやフェルマーの難題は証明され定理となった。驚くべきことにそれは、彼の打ち立てた群論が導く先にあるものだった。

やけに静かだ。

いつも臆病そうなあの看守の姿もない。

何時間……いや、何日経っただろう。

立ち上がり、鉄枠の嵌った窓へと寄る。高い塀の向こう、最近据え付けられたばかりのガス灯が光をばらまいていた。やけに赤い。瞳を焼かれるように感じ、ガロアは反射的に目を閉じた。再びまぶたを開いたとき、塀の上、灯火を遮るように長身の影が現れていた。

「ケイ!」彼は手にした紙束を大きく振る。「僕は一つの難題を解いたぞ! 君のおかげだ!」

「気づかないものだな」

ゆうに20メートル離れた場所にいる彼女の声が、耳元で囁かれるかのようにはっきり聞こえた。

「本来おまえは、ルイ=フィリップの殺害予告をした罪で囚人となる。だが今回の試行において、彼を王座につけたのは七月革命を成功に導いたおまえ自身だ。自らの罪状が思い出せるか? 無理だろう。そんなものは存在しないのだから。だがフェルマーに届いたのであれば上々、これまでで最高の結果だ」

彼女の手に握られた銀の銃がまっすぐに自分の心臓を狙っている。

どうして。

その意味の掴めぬ言葉について思い巡らす時間、なぜ撃たれねばならぬのかと疑問を抱く刹那、どちらも彼には与えられない。銃口から弾丸の代わりに光線が放たれ、まばゆさに再び目を瞑る。一秒。自分が斃れていないことに驚き、見れば手にした論文が薄膜を生じさせ、赤い光から彼を護っている。

「素晴らしい! ビジービーバー関数を弾くのか!」声の方向を振り仰いだときには、既に長身の影は掻き消えている。

「今回の君なら、あるいは」

耳元に感じる吐息。瞬間、ガロアの首はポアンカレのロープによって切断されている。革命のギロチンより、処刑人サンソンの平刃よりも鋭利で慈悲深い一撃。

瞬間、処理を止めた世界が凍りつく。パリは色を失くし、時間を失くし、ただ数列の世界となる。マンデルブロ集合―円を連ねたフラクタル―の形状をしたiが滲むように現れて、彼の身体と首をその虚ろへと飲み込んでいく。や自身を折りたたんでいくようにみるみる小さくなり、やがて空間に浮かぶ1ドットとなり、点滅して消えた。

6

リーマン予想。数々の未解決問題の中でも、最も難解とされるものの一つ。簡単な定義はこうだ。

「ゼータ関数の非自明な零点の実部は、1/2の直線状にある」

ゼータ関数とは何か? リーマン予想について知ることが何の役に立つのか? それは、4節冒頭で話した素数と深い関わりを持っている。

素数それ自体は、初級の算数によって諒解出来るシンプルなものだ。しかし法則を探ろうとすれば、そのランダムな振る舞いに翻弄されることになる。

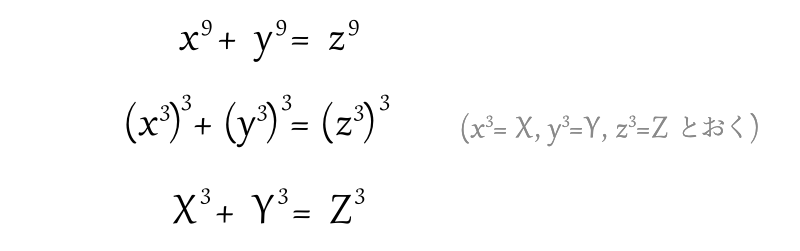

数学者ガウスが考えだした「素数階段」というものがある。横軸は数の大きさ、縦軸はその数までの素数の数を示している。

順に素数を数えていく時、その表れ方は気まぐれだ。小さな数でも長い「踊り場」―すなわち、素数があまり表れない部分がある一方、巨大な数の並びにで頻発することもある。前者でいえば、31397と31469の間には72のギャップがあり、一方で1316837から17進む間には6つの素数が次々に顔を見せる。

『素数の音楽』の中でデュ・ソートイは、素数の振る舞いの説明にサイコロを持ち出した。ある数が素数であるかどうかは、ほとんどサイコロのランダムネスと変わらないのだから。

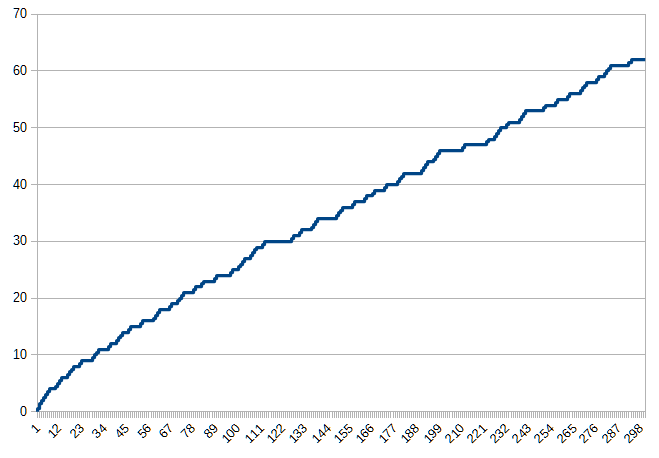

だが、サイコロの面は桁数が大きくなるにつれ増える。表れ方はランダムでも、出現確率、言い換えればその「密度」には法則が見出される。ガウスは既にそれに気づいていた。自然対数の逆数の総和が、この素数階段に近似する。

数学者はこの近似に希望を抱いた。数学の(そして自然科学の)本質的な営みとは、一見無秩序に見える現象の背後にある構造を露わにすることなのだから。数の原子とも呼ばれる素数が、まさか法則性無きカオスである筈はない。

近似をさらに正確に、揺るぎなきものにしたい。その願いに応えたのが、十九世紀ドイツの数学者、リーマンのゼータ関数だった。

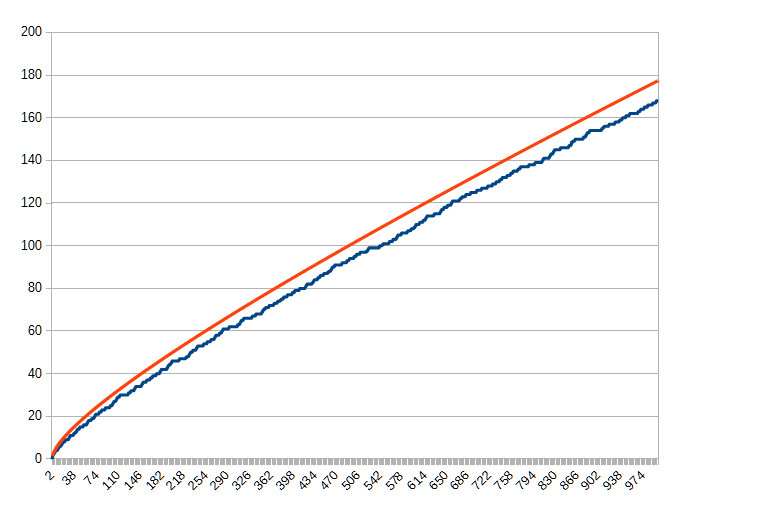

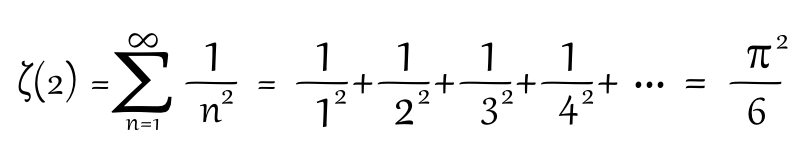

ゼータ関数には数々の驚くべき性質がある。例えばこの物語の冒頭、京がエンジンを駆動させるために使ったζ(2)は、以下の通りに収束する。

整数の列から円周率πが魔法のようにこぼれ出る不思議。演算少女隊の乗る差延機関(エンジン)は、ピストンの直線運動をどこまでも続く数列の和に見立て、それをπの円運動へと変換してタイヤを回転させている。回転は論理道路という直線へと再変換されていく。

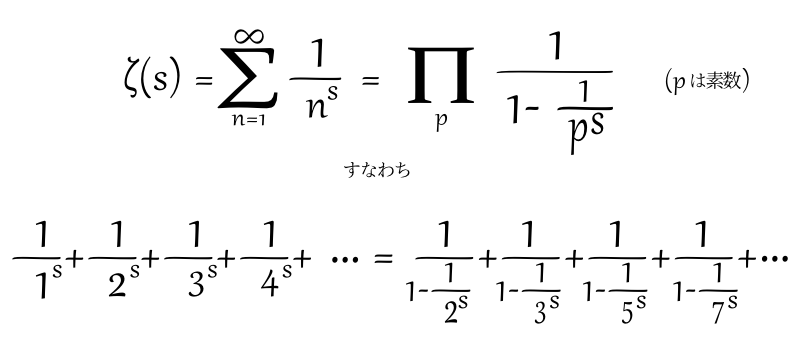

ゼータ関数はある変換を行うことで素数の積の形に書き直すことが出来る。

なぜこのようなことが起きるのだろう? すべての数の並びが、素数の並びと関係があるだって? ゼータ関数とは、そのシンプルな式の中に、素数の情報を圧縮し内包している、読み取り方がまだ分からない異星の記憶媒体のようなものだ。ゼータ関数について知ることは、素数という謎の本性に近づくことに等しい。

リーマン予想とは、

「ゼータ関数の非自明な零点の実部は、1/2の直線状にある」

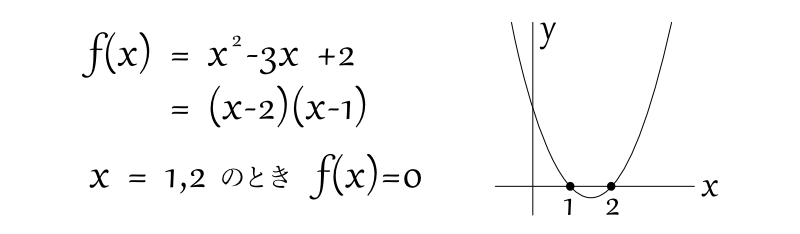

というものだった。「零点」とは、関数にある数を代入したとき、出て来る値がゼロになるようなものを言う。シンプルな二次関数を例として挙げよう。

ζ(-2n)つまり負の偶数を代入したとき、この関数は=0を取り、これが「自明な」零点となる。一方で「非自明」な零点は複素数、すなわち虚数を伴う数となる。言い換えてみよう。

ゼータ関数の値が0になるとき、 ζ(X)=0 、Xの値は(1/2+ ti)という形を取る。ここでtは変数、iは虚数だ。最初の非自明な零点は、1/2+14.1347……iとなり、確かに存在している。

なぜリーマン予想が重要なのか? この「非自明な零点」を一種の「波」として捉え、アレンジしたガウスの式へと加えたとき、そのグラフは素数階段へと限りなく近づいていく。

リーマン予想について知ることは、ゼータ関数について知ること。ゼータ関数について知ることは、素数について知ること。そして素数について知ることは、数全てについて知ることと深い場所で結びついているのだ。。

「もう、強力な素数暗号は作れない」

シャーヒーンたち4台は解け、ピッツは半壊して物言わぬプロセッサ塊となった。

「遅かれ早かれこうなるのは分かっていたんだ」

アクセルを思い切り開けば、神威の差延機関(エンジン)から溢れた金の光が蝶となり、夜の闇に舞って消えた。

「ンっとに、どうしてそんな顔で笑えんのよ! 諦めが良すぎない? それってなに、アジア生まれだからそーなの?」

「けどさ、最初っから目的があったわけでもねーだろ?」

「あたしたち、自由に走ったよ。あの人が願った通りにサ」

「ええ。だから最後の瞬間まで、全速全開で疾走り切るまでです」

「東京も見納めか。ロンドンじゃないのが少し残念だけどね」

ヨーロッパの4台が口々に言って笑い、タイタンはますます頬を膨れさせた。

新目白通りでじゃれあうようなレース、皇居ではケーニヒスべルクの橋問題を検証する。浅草寺参道の石畳を駆け抜けてからスカイツリーまで競争し、京葉道路から荒川の真上を通る中央環状線へ。彼女たちは走り続けるしかなかった。差延機関を回転させ、特光服を纏っている間だけは、算性雨を防ぐことができたから。

「次はどうする? ゲートブリッジで朝日でも見よっか?」

どんな終わりを迎えるか。目的から解き放たれたマシン達にはそれが分からず、ただぐるぐると回り続ける。

「……もう、早く起きなさいよね。あんたがいないと張り合いがないんだから」

「聴こえてんだよタイタン、おめーってほんと京のこと好きな?」

「ば、ばばばば、ばっっっかかかかかkkk」

「その辺にしておいてやれ。こいつが処理落ちを起こすなんて相当だ」

東京ドームでの戦闘の後、京は再び眠りに落ちた。演算少女たちは、自分たちの見たものを今でもうまく信じることが出来ずにいた。eの中に、人間が閉じ込められていたなんて。しかもその顔は、彼女たちの良く知る青年のそれだった。これまで戦い、解いてきたeやπにも、同じように誰かが入っていたのだろうか? 考えることに疲れ、少女たちはただスピードを上げ続けた。

朝日が差す。ほとんどの大気が失われた今、朝焼け空も淡い青にしかならない。東京湾ゲートブリッジに長い長い影を落とし、タイタンはふくれっ面を崩さない。陽光がサイドカーで眠る京の顔に当たった。

「ねえ、もう十分じゃないかな?」

誰かのつぶやきは、皆を代弁するものだったかもしれない。だからこそ、タイタンは必奮い立って叫んだ。

「気弱なこと言ってんじゃないわよ! あの人は、楽しく走れって言った。それは絶対、絶対に、自分から終わりを選ぶなんてことじゃない!」

「うるせぇな……そんな怒鳴るなよ……」

『京!』

ℵ ℵ ℵ

眠る彼女を護るため、手持ちの防御暗号はほぼ使い果たした。もはやスピードを落とすことさえ出来なくなった。それでも少女たちの声は弾む。

「なあ京、どうする? サンシャインに関数でも描きに行くか?」

「それよかさぁ、メルセンヌ音律バリバリでさ、ブルバキランプ点けまくって、環状線で鬼ごっこすんのは? ほら、『寂しい世界を騒音と光で満たす』んだろ?」

「なあ、京」

「京!」

「京?」

「――みんな、こいつを見てくれ」

京はログデータを転送する。相変わらずエラーが酷かったが、今回は断片的な記録を読み取ることが出来た。

「何なのよ、これ」

「わかんねー。わかんねーけど、あいつを撃ったのはおれの意志じゃない。オラクルのせいだ。おれたちはたぶん、だまされてた。神威、それからユーロの分散オラクルも、いますぐぶっこ抜け」

「あんた、バグってんの? そんなことしたら、πに勝てないだけじゃなくて……!」

制止を聞かずに、京は差延機関(エンジン)のハッチを開くと、手を乱暴に突っ込んで球形のパーツを引き抜いた。誰かが止める間もなく握りつぶす。どろり。遺解が指の隙間からこぼれ落ちる。

「どうして…? オラクルはレーザー回折を利用した光子コンピューターじゃ無かったの?」

神威、そしてヨーロッパの四人ががそれを見て続いた。

「どうせもう、戦う意味もなさそうだしな。京、おまえの賭けに乗るぞ。次はどうすればいい?」

「ガロアを飲み込んだiを探すんだ。形は覚えてる」

「あたしがやるよ。人間式を解いて計算リソースに回せば、複素平面のゆらぎを観測できるはずだ」

「アーチャー、分かってんの?」

タイタンの涙声。さっきから叫び通しで喉が枯れてしまっている。

「オラクルがなければ、人間式の再起動も不可能なのよ。こうやって話し合うことも、二度とできなくなる」

「ヨーロッパは一つだ。あたしも、もちろんピッツの意志も、解けたからって無くなるわけじゃねー。多でありながら一。人間らしい考えで、あたしは好きだね」

バイクに身を横たえて、アーチャーはその意識を解放し、全プロセッサを仲間の手に委ねた。

「観測開始」「システム連携」「まっかせといて!」

エディンバラ大学のコンピューターセンターで、気候変動予測や人体構造図のシミュレートを行っていたアーチャーにとって、三次元空間把握は得意分野だった。東京の空間地図を即座に造り出すと、それを実測データと比較することで、隠された虚数のゆらぎを探し出す。

「見つけた……京のログと同じパターンだ。近いよ!」

朝日を遮るようにして、虚ろな影が宙に浮かんでいた。ゆらいで消えそうになるiを、ユーロ・システムが実数部を付与して固定化する。すぐにおいつけそうな距離、しかし陽炎のようにどこからでも立ち昇るiが彼女たちの道を阻んだ。ガロアを宿すマンデルブロ型のiは東京湾上をふらふらと遠ざかっていく。

「私が道を拓く。遅れるなよ」

神威の特光服が一際輝きを増す。あまりの速さに、金色の光の尾しか捉えられない。

「おれより速いんじゃねーか? その速度、どこに隠してやがった!」

「オラクルを捨てて身軽になったかな?」

密集するi群のただ中に飛び込み、シートの上に直立する神威の手には二振りの剣が握られていた。

「神託に頼らずとも、私には天河の刃と、93ペタフロップスの演算能力がある!」

剣はそれぞれ独立したスーパーコンピューターであり、神威のサブシステムとして機能する。竜巻のように舞う刃は、電数字を散らしながら瞬く間にiを因数分解していく。

「行け! 長くは持たないぞ!」

八方を囲まれた神威もただでは済まなかった。片目を食いちぎられ、左脚を失いそれでも烈風のごとく剣を振り続ける。

「みんな揃って馬鹿なんだから!」

神威が虚を切り裂いて創った道を、まずタイタンが駆け抜ける。十二台の姉妹を次々連ねガードレールに横付けにし、即席のベクトル場を組み立てる。急加速する京が、それをジャンプ台代わりにして海上へと飛び出した。

「いっっっけえええええええ!」

跳躍する赤い鉄塊が朝日を跳ね返して光る。虚数に飲まれゆく神威にとって、最期の景色となった。

7

「おーい、いねーのかー?」

あの人の声だ。今日も来てくれた。花盛りの赤いマロニエ並木の間からその長身が覗くまでの十数秒、それが彼の最も幸福な時間。

だから、今日も返事はしなかった。

「なんだよ、いるんじゃねーか。ほら、サン=ジェルマン市場で食いもん買ってきたぜ」

庭先のテーブルにどさどさと包み紙が置かれる。青年がパンやジャガイモを頬張る様を嬉しそうに眺める赤い瞳。「君は食べないのか?」「おれには食事はいらねーんだ」このやりとりもいつものことだ。

「では昨日の続きを頼む。群の表現論からだ」

病室から紙束とペンを取って戻ると、シジュウカラが食べ残しをついばんでいた。微笑みと共にみつめる彼女の肩にも一羽、くちばしを空に向けソーセージの切れ端を飲み込もうとしている。彼女の姿に見とれるのは何度目だろう? まるで絵画。まるで静物。まるで人形のように微動だにしない。このままもう二度と動かないのでは? いつもの不安に襲われ、彼はわざと音を立てて庭へと戻る。

鳥は羽ばたき、沈黙は破られ、彼女は動き出す。

ℵ ℵ ℵ

十九世紀、コレラ菌は遠い旅をした。一八一七年、インドでの大流行の後、東アジアから中国へ、二十年代には中央アジアを通りロシア、そして三十年代に入りヨーロッパへたどり着く東欧、イングランド、そしてフランスへとやってきた。パリでは2万人近い死者を出す。過激な政治運動の角で収監されていた二十歳のガロアは、衛生状態の悪化から療養所へと移送された。残された書簡によると、彼はこの場所で謎めいた恋を経験したようだ。

「じゃあ、僕の発見は二百年の後にも伝えられたんだね?」

「おれが実際にみたわけじゃねーけどな。記録にはそうあるよ」

ラングランズによる数学の大統一という夢(メルヒェン)。楕円曲線とモジュラー形式を繋いだフェルマーの最終定理もその端緒に過ぎない。ζ関数を手がかりに、細分化してしまった数学の様々な分野に橋をかけようとする試み。その出発点こそ、ガロアが遺した群論だった。

ガロア理論は「あみだくじ」に例えられる。1・2・3と並んだ棒に横棒を入れて数字の並びを変化させる。その変換が何通りあり、どのように変化するか、変化する前との関係がどうなっているか、その構造を考えることがガロアの方法だ。

n本のあみだくじがあるとすれば、変換の方法はnの階乗 n! となる。3本なら3×2で6、4本なら4×3×2で24……という具合に。

変換の中に様々なシンメトリ、すなわち対称形を見つけることが出来る。対称的であるということは、例えばその構造を回転させたり、あるいはひっくり返しても形が変わらないということだ。例えば風車の図形を回転させたり、蝶のシルエットを裏表に反転させてみよう。元の形にぴたりと重なるとき、風車の頂点、蝶の羽の各点は「交換可能」なものだと考えられる。数学ではこれを「可換」であると呼ぶ。

ガロアは一般的に、「五次以上の解の公式が存在しないこと」を示したことで有名である。彼の証明の方法は、五次以上の方程式における解の関係は複雑すぎて、対称性が十分でない、ゆえに可換ではないという道筋から示した。重要なのはこの「対称性」にまつわる性質であり、それは最先端の数学や物理学の基盤となっている。

「嬉しいか? 夢だったんだろ、自分の名前が残ることが」

「そりゃあ、あらゆる数学者に聞けばそう答えるだろうさ。虚栄心が無いと言えば嘘だろうけど、決してそれだけじゃない。考えてみればおかしいよな、数学者たちは利己的に研究をして、ときには憎み合うほどに競って、けれど結局は自分の敷いた道を通って、他の誰かがもっと遠くに行ってくれることが何より幸せなんだ」

「おかしくなんかねーよ」

京は最近、自分が心から笑うようになったと気づく。

「おれにも、よく分かる。仲間って、そーいうもんじゃねーかな」

午後は数学の研究を中断し、セーヌ沿いを散歩した。ガロアは未だ囚人の立場だが、コレラ禍に忙殺された療養所では管理も甘く、門番は京の笑顔と賄賂でとっくに懐柔されていた。

「ケイ、君が来てからもう何日になる?」

「えっと、10日くらいじゃねーか」

「不思議だな、そんな短いとは到底思えないよ」

「数学の歴史で言えば、150年くらいはぶっ飛ばしてるからなー」

「それだけじゃないんだ。ずっと以前から君を知っている気がする。このところ夢を見るんだ。現実と見紛うほどに明晰な。ときに僕はコーシーに認められ、ときには革命の英雄となる。他にも様々なありえたかもしれない世界。最初は波乱を望む僕の心性が反映したのかと考えたが、それだけとも思えない。そして結末には君が現れ、屠られた僕は暗く冷たい場所に囚われる。

「それはたぶん夢じゃねー」

セーヌのほとり、アカデミー・フランセーズの脇に、巨大な球が異様を放つ。ニュートン記念堂。実際には建てられることの無かった幻の建築物。百年後に開園するはずのヴァンセンヌ動物園は活況で、伝染病と政治的混乱を忘れたい人々が緩やかな時間を過ごしていた。

「……いや、全てが夢、って方が合ってんのかもな。いまこうしてるこの時間も」

「だとすれば、この夢からは覚めたくないな」

「おれもさ」

二人のどちらにとっても、このような穏やかな時間ははじめてのものだった。目覚めて以来、走り争い続けていた京。革命と数学に身を捧げ波乱の時代を駆け抜けたガロア。だから、ようやく触れた幸せもどこか居心地悪く感じてしまう。

「だが夢ならば、覚めなければ自由にはなれない」

京はハッと顔を上げる。自由。いつか同じ顔の青年から聞いた言葉。それは演人たちの生きる導であり、同時に強力な呪縛ともいえた。

「あの獅子も、キリンも、風切羽を抜かれた白頭ワシも、狭い空間に捉えられ、限りなく不自由に見える。けれど僕たちも同じようなものかもしれない。未だ共和制は遠く、衣を替えただけの絶対王政の下で、産声をあげようとする新しい数学も科学も圧殺されてしまう」

圧倒的な夕暮れのオレンジ。算性雨降る東京では得られない色情報の濃さに、京は毎日のように泣いてしまう。涙を流す機能が付随していたことも知らなかった。それともこの幻の中でだけ、自分は人間らしくなれるのだろうか。薄闇のなかで療養所に戻ると、一通の手紙が届いている。

「僕は明日、革命のために死ぬ」

この日が来ることは分かっていた。それなのに喉が詰まって何も言えない。

「君の言うとおり、このパリが儚い夢であるならば、僕のこの決意にも、訪れるだろう死にも意味などはないかもしれない。だけど、譲れないものがある。自由のために。この身のことだけを言っているんじゃない。心の自由を奪われないために、僕は行く」

一八三二年五月、ガロアは正体不明の「浮気女」をめぐる決闘に斃れる。当時の決闘における死亡率は2割程度。だがガロアの書簡には、まるで自身が死ぬことが決まっているかのような記述がある。彼の伝記を書いたインフェルトは、この死を暴動の起爆剤とするための陰謀と考えた。ガロアは革命の偶像(イコン)のような存在だった。その葬儀には3000人の共和主義者が集まったとされる。直後、共和制を支持したナポレオン時代の英雄 ラマルク将軍の死が引金となり六月暴動が起きる。作家ユゴーは、この暴動を下敷きに『レ・ミゼラブル』のクライマックスを書いた。

「リーマン予想なら、明日までに解いてテーブルの上においておくよ、これがあれば君の助けになるんだろう?」

「軽く言ってくれるよ、150年の難問だぜ」

別れの前にようやく笑い合うことができた。

「さよなら」

ひとりきりで行くってんだな。けど、ごめん。例え望まれなくても、おれはおまえを必ず救ってみせる。ガロアが部屋に入り、ランプの灯すのを見届けると、京はひととびで療養所の屋根に昇る。煙突に寄りかかり、タバコに火をつける。彼女は省エネルギー性能を測るGREEN500ランキングで4位を勝ち取った。人のような睡眠(メンテ)の必要はない。彼を救えるのであれば、夢の中の人間らしさなど捨てて構わない。

早朝、まだ薄昏い中、青年が部屋を抜け出すのが見えた。門番はいつもにも増して高額な賄賂に顔をゆるませた。京は急いで部屋に入り、生乾きの紙束を注意深く丸め胸元に突っ込んだ。街路に出た彼女を巨大なeモノリスが出迎える。板の蓋は外れていた。アーカイヴの照合を行うまでもなく、その顔には見覚えがあった。数学者コーシー。

街の描画はだんだんと崩れ、あちこちでピクセルが剥がれ落ちる。通行人の身体を黒いドットが蝕み、次々iへと変貌する。

「なりふり構わなねーってわけだな」

虚ろな表情のコーシーが、ε―δの網を展開していく。

「なら、おれも好きにやらせてもらうぜ!」

強く突き出した拳の合間から、真紅の光が吹き出す。

ℵ ℵ ℵ

「ペシュー! みんな! 来たぞ!」

もう半刻も叫び通しだというのに、約束した仲間のひとりも現れない。抜き身のまま提げたピストルが重く、右腕がしびれ始めた。朝もやは次第に深くなり、ビエーヴル川対岸の教会の尖塔も飲み込まれ、気づけば視界が真っ白に塗りつぶされている。

「オーギュスト! 君なのか?」

何かが横切る気配。追いかけていった先で、不意に視界が晴れた。

「今回の結果には驚かされたよ。まさか、シミュレーター内の矛盾を引き起こさずに、君をリーマンに届かせるなんて」

迷い込んだ白い部屋には継ぎ目がなく、自分が来たはずの入り口も見当たらない。向き合った顔が微笑むのを見て、ガロアはそれが鏡ではないと気づいた。

ℵ ℵ ℵ

馬車ほどもある大きなバイクが、騎馬警官体を蹴散らして走る。べき級数のギアを6速、7速と上げて、eやiを振り切る。稀代の天才ガウスを贄にしたeも持ち出されたが、所詮は十九世紀の数学者、彼女を護るリーマン定理を解かすような出題は皆無だ。一方オラクルを失った京にも攻撃手段がなく、ぼろぼろと解けていく街を逃げ回ることしかできずにいる。

「ガロア、どこだ! どこにいる!」

パリは無茶苦茶に組み替えられ、決闘が行われる筈のジャンティイー地区にたどり着けない。六月革命が前倒しで始まり、ジャンバルジャンらしき巨人や、ジャベール警部も立ちふさがる。傍らで剣を構えるのはモンテ・クリスト伯爵か。スピードを保ったままバスティーユの象の足下をドリフトでくぐり抜け、シャンゼリゼを時速六百キロで駆ける。建築途中の凱旋門に昇ったところで京は気づいた。街のことなら、おれはよく知っているじゃないか。かつて神戸の研究所で、彼女はあらゆる都市のデータをシミュレートし続けたのだから。きっとこの組み換えにもロジックがあるはずだ。京は走り回って得たデータを解析しはじめる。

ℵ ℵ ℵ

「目的はなんだ?」

既に手持ちの弾を撃ち尽くしたが、男はまるで堪えた様子がない。皮膚が剥がれ、水銀で出来たような皮膚が覗きはしているがそこまでで、血が流れた様子もない。もし血液が流れていれば、の話だが。

「自由だよ。君の望むものと同じだ。動物園で首輪をされた動物を見たね?」

その手に握られた銀色にガロアは怯えた。別のシミュレートで彼を殺しかけた光線銃。表層的な記憶からは消えても、どこかのコードがフォーマットされずに残っているのだろうか。

「この惑星も同様なんだ。せっかくこんなに演算リソースが実ったのに、親星に鎖で繋がれて同じ軌道を毎年毎年周回するばかり。一人きりのサーキットレースでは飽きてしまうだろう……ああ、悪かったね、ヴェルヌの『月世界旅行』は三十年後だったか」

「おまえは他の星から来たということか? 火星か、それとも金星からか。ガウスが宇宙から見えるよう松でピタゴラスの三角を描いたと聞いたが、それを見たということか?」

「察しがいいな。だがその想像を超える彼方から、そして時はより未来に、君たちは空に向けてメッセージを送ったんだ。それは2つの素数で組まれていた。数を愛する民がここにもいた! だからこうして、僕は君たちを解放しに来たんだ」

「おまえの事情は知らないが、僕にも分かることがある」ガロアは震える足を一歩踏み出す。また別の記憶で、バルザックに対しそうしたように。

「誇りの喪われた自由など屑に等しいということだ」

「勇ましいな。あるいは無謀というべきか。君を他の天才から隔てるのはその激しさだ。それ故に君は二十歳で死ぬが、おそらくはまたそれ故に数々の発見を若くして成し遂げた。君を証明の要として選んだのもそれが理由だよ」

銃口が赤く輝く。

ℵ ℵ ℵ

空間のほころびは僅かだったが、彼女の解析を逃れるものではなかった。パリ十五区にそびえ立つ「トゥール・トライアングル」。幻想的なガラス造りのパスカルの三角形。京はいつかのサンシャインのように、二項定理をたどりながら壁を垂直に駆け上る。飛び散るガラス片は朝焼けを乱反射させて、彼女の特光服をなおも紅く染める。

「宇宙最速なめんなこらあぁぁぁぁ!」

異空間へと飛び込んだとき、既に差延機関(エンジン)は十分に暖まっていたから、状況はすぐに把握出来た。二人のガロア、二つの同じ顔。どちらが誰かを判別するのに1マイクロセカンドも必要なかった。銃や服装、銀の肉といった区別がなくても、きっと分かっただろう。根拠はないが強い自信が京の胸を満たした。

引金はいままさに引かれて、一秒後にはビッグバン超の速度で膨張する巨大数が青年を貫き通すだろう。だがこの部屋のような情報空間において、物理的な速度と演算速度は限りなく等しい。そして一秒あれば、京には一京回もの計算を行うことが可能だった。

「ケイ! どうしてここに?」

特光服で数列を跳ね返し、京は素早く青年を抱え上げてリアシートに載せる。

「話は後だ! しっかり掴まってろよ、ここを出るぞ!」

アクセルターンで滑らせた後輪が床をえぐり電数字を巻き上げる。バイクは銃口を背にし、突入の際に開けた穴に向けて急加速した。銀のガロアは追う素振りを見せなかった。後方カメラが、ニィと不気味に笑う口元を捉えた。

8

ゲートブリッジで京を見失った後も、タイタンたちは走り続けていた。水冷・空冷ともにファンは停止し、プロセッサはオーバーヒート寸前だった。3台に減ったユーロシステムが防御素数を更新し、タイタンが力押しで突破口を開く。算性雨はなおも激しさを増し、東京湾には銀の波が渦巻き、押し寄せ、都市を飲み込むべく隅田川を逆流しはじめた。雲ひとつなくても、天には稲妻めいた電数字の火花が散る。皇居直上に浮かぶ情報幕発生衛星が問いの侵食を受けている。タイタンは12台の姉妹を集合させてクモのような多脚型戦車の形状を取り、三百六十度に動き回って敵を翻弄する。

だがもはや限界が近い。オラクルを捨て論理道路を失った彼女たちにはπの車輪の追随を振り切れない。強烈なp進数でぶん殴って遠ざけてみても、敵は等比級数敵に増加して押し寄せる。陣取りゲームのように主要な道路を次々と押さえられ、彼女たちは追い詰められていった。

スカイツリーを昇ろう。最後に街を高い所から見下ろしたいから。生に執着し続けていたタイタンがとうとうそんなことをつぶやく。他の三人にも異論はなかった。甘い樹液の幹に蟻が群がるように、彼女たちを追ってきたπ、i、eが塔を覆っていく。

「オイラーの等式は一見とても不思議な式に見える。πやeのようなどこまでも掴みきれない超越数、そこに幽霊のような虚数iを加えて一つにまとめてしまうんだから。それも無理矢理にではなく、それ以外はありえないような美しさでかみあう。僕たちはその式を、何度だろうと驚きを持って発見する」

演人に幻聴などありえない。可聴領域外の音波も含め全方位を観測する。だからタイタンは自分の耳よりもまず内部エラーを疑った。

「今の声はなに? ソーマトープログラムでも起動したの?」

「いや、あたしにも聴こえた」

台東区方面から赤い光が飛来する。光はツリーに到達すると、その幹の回りをらせん状に回転しながらゆっくり下方へと降りていく。

「立式はシンプルだ。三角関数とテイラー展開さえ出来ればすぐに導出できる。こうして全く異なると思われた数に橋をかけることができた」

ガロアの手にした銃から放たれた光線がπ、i、eを貫き一瞬で解かす。手をつなぎ、瞳を合わせれば京との間に情報リンクが生まれる。新しい式を受取、京はバイクを敵の群へと突進させる。雄叫びが634mの塔全体を震わせた。振り下ろした拳から溢れ出した赤に触れれば、どれほど巨大なeでさえ一瞬で沸騰し銀塊へと解けていく。地表すれすれで切り返し、一気にツリーを駆け上って仲間に追いつく。

「京! あんたって、あんたって! 勝手にいなくなったかと思ったら、もう、なんなのよぉ!」

「泣くなよ、タイタン。ただでさえちっこいのに、それじゃあまるでガキだぜ」

「うっさいわね、ぶっ壊すわよ!」

「ケイ、新しい式だ、演算を頼む」

「へぇ、帰納法を織り込んだのか。計算に4秒もらうぜ」僅かなインターバルにツリーの天望回廊へとたどり着く。窓をぶち割ってフロアに降り、ようやくタイタンたちもリアシートに座る青年の顔を見た。驚く暇もなく複雑な数式が転送される。

「こいつをぶちこめば一発だ。タイタン、頼めるか?」

「もう! なんだかわかんないけど、わかったわよ!」

多脚戦車の砲塔から放たれた誘導ミサイルが、再度壁面を侵攻してくる群に着弾する。爆風を受けた個体にとどまらず、隣り合う円盤、棺、虚影が連鎖するように次々と解けていった。

ℵ ℵ ℵ

「……なんか、色々と納得いかないこともあるんだけど、今は脇においといてあげるわ」

「何だって? きちんと理解できずにいるのは良くないな。それでは応用的な式も解けないだろう。もう一度しっかり説明しなおそう」

ガロアに真剣な表情で返されて、タイタンは顔を赤く染め慌てる。

「いいわよだいたい分かったから! あんまり時間もないんでしょ?」

京のシステムと接続したことで、ガロアの目にも算性雨の土砂降りが見えていた。いま彼女たちは、二車線幅広の光の道をらせん状に伸ばし、天空の情報衛星へと昇っている。演算少女の神託は喪われた。これはガロアによって証明されたリーマン定理が生み出す論理道路、x=1/2上のクリティカルラインだった。先頭を行くのは京、そのリアシートではガロアがせわしなく指を動かし式を作り続けている。二番手はボロボロになった多脚戦車の上に腕を組み仁王立ちするタイタン、しんがりには星型にフォーメーションを組んだユーロ・システム。

「今更で悪いのだが、あの大雨をリーマン定理だけで防げるのか?」

「それだけでは多分足りないだろう」

ヘーゼルヘンの通信に、ガロアは計算の手を休めずに答えた。

「より強力な理論が必要だ。今はラングランズ・プログラムをかたっぱしから解いている。ゼータの橋があれば、おそらく素数公式にたどり着ける。よし京、演算だ」

青年の仮想電子黒板から、膨大な計算プロセスが京へと送信される。

「どうなってんのよ、こいつの頭ん中。本当に人間なの?」

「おれたちを目覚めさせたあいつとは違う。でも、ガロアだ」

元から薄い空気がますます疎になり、青年は荒い息をつく。地上からかき集めてきた酸素マスクを口に当てながらも、計算の手は休めない。

数学者ガロアが生涯の最期に提示した群論は、現代まで連なる抽象数学の先駆けとなった。その理論が重要なのは、例えば「あみだくじの組み合わせ」という構造を、まるで数のように扱ったその手つきにある。彼の方法は、現代におけるコンピューター・ハッキングに例えられる。ある問いが出されたとき、それを正面から解くだけでなく、問題とそれを成立させている構造を明らかにする。それは後の哲学者たちが言語の構造に迫った際の方法によく似ている。

自由になるためには、まず自分が何に囚われているかを明らかにする必要がある。そして、彼の時代において―あるいは現代に至るまで―自由とは静的な状態ではなく、運動の中にだけあった。

「僕は王政を憎んでいた。誰か他者によって自分の意志や行動を支配されるのはまっぴらだった。数学自体に価値基準はないとしても、それはどこまでも自由な世界だ。僕にとって革命と数学とは共役複素数のようなもの。引き離すことはできない」

道は次第に急勾配となり、彼は自分と京とを束ねるベルトをきつく締め直す。

「一つの死が革命と自由をもたらすんなら、それもまた数学を先に進めてくれる。そう思っていた。けれど僕も、あのパリの全ても、例えるなら数式の作り出した幻影のようなものだった。そうなんだろ?」

「おれたちだってそうさ。人間の組み立てた演算装置だ。なあ、計算機なんかと一緒にいるのは嫌かい?」

「いいや。最高だね」ガロアは彼女にもたれ、その背にぴたりと耳をつける。「歯車仕掛けの心臓の音を聞かせてくれ」

「はっ。おれに歯車は使われてねーよ」

「ちょっと…あたしたちがいること忘れてない?」

「くさるな、タイタン。おまえにも仕事があるぞ」

ヘーゼルヘンの後方カメラが捉えたひときわ大きな銀の影。

「まだしぶとく残ってたのね」

タイタンは小型誘導ミサイルを再び立式し、弾頭に改良オイラー式を書き込んで発射する。

「疑問なんだが、彼らにπなどと名付けたのは自分たちだと思うのだが、オイラーのアレンジで消滅させることができたのはどういう手品なのだ?」

ミサイルが着弾するのを確認し、ヘーゼルヘンが聞いた。

「名称はそれほど重要じゃない。奴らの持つ性質の一部から式変換を繰り返して、オイラー式に結びつけることが出来さえすればいいんだ。より詳しく説明すると……」

「悪いのだがそれは別の機会に頼もう。敵影が消滅していない」

数煙を突き抜け猛スピードで飛び出してきたのは、eモノリスの台座にπの車輪、iの馬が引く銀の馬車。その上に悠然と立つ人影は、顔こそガロアと同じだがもはや異形であることを隠さず、遺解の銀で造られた体表面を余弦波で波立たせていた。

「しっかり掴まれ」

爆発。人の身にはそうとしか感じられない急激な加速。人類の生み出した世界最速のバイクは、「トマホーク」の670キロ。演算少女たちはこの限界に近づき、今追い越した。

銀の馬車も倍々に速度を上げていく。薄い大気の摩擦を全く感じさせないなめらかな移動。二者の距離はみるみる縮まる。

馬車の通った後方では、論理道路が光を奪われボロボロと崩壊していく。

「あいつ、ゼロで割ってやがる!」

ゼロ除算。数学体系における例外中の例外にして反則中の反則。あらゆる式を停止させる演算。使えば自分もただで済まないはずの凶悪な式を、男は自在に扱えるようだった。

二者の差はさらに縮まる。馬車の鼻先がユーロシステムに届きそうだ。ガリレオはシートの上で向き直るとフィボナッチ数列の螺旋球を構える。しかし気づいたときには両肘から先を切断されていた。振り抜かれたのはデデキントの刃。ゼロ除算の毒が回り停止しはじめる彼女に向けて、ガロアから支援の式パッチが届く。「null」の文字が傷口を覆った。計算が不可能であるなら可能な形に体を拡大する。彼もまた数学の体系それ自体に手を伸ばしはじめていた。

馬車は跳躍して少女たちに並ぶ。解析、代数、数論、幾何学、あらゆる難題による攻撃が降り注ぐ。トーラスに身体を切断されたパンゲア、両腕を失ったガリレオからもプロセッサを託されると、ヘーゼルヘンも人間式を停止させ、隻眼の眼帯を開いてオイラーの全論文を最大出力で解放する。

難題が相殺しあい、電数字の嵐が生まれた。銀の馬車はなおも追撃してくる。ユーロシステムの足止めが稼ぎ出した7秒間、その生命の重みもすぐに縮められてしまう。銀の馬車から嬉しそうな鼻歌が聴こえてきて、タイタンは怒りを爆発させた。

「あんたたちの目的はなんなのよ!」

「集会に誘いに来たんだよ」

期待していなかった返答があった。サイクリングを楽しんでいるかのような穏やかな声。

「一緒に走ろうってさ。とても大きな集会なんだ。ここら一帯の星はみんな参加する。ほら、天の川を見てごらんよ。たくさんのヘッドランプが光ってるだろ?」

降るほどの星。

「でも誤算だった。算性雨を降らして演算リソースを最大化させてあげたのに、地球のエンジンがちっともかからないんだ。素数が送られてきたのだから、当然機械知性にたどり着いていたかと思ったのに、まだ過渡期だったなんて。有機知性の解にはノイズが多すぎてね。無駄な波長を相殺する波の式が必要だとわかったんだ。僕らの持つ機械知性向けの人間式とは立式の発想の仕方がまるで違うからさ、それで君たち自身に答えを作ってもらうことにした。プラネット・エンジンの中でシミュレートを繰り返したのだけれど、地球の記憶だけでは中々進まない。史実から逸脱しすぎれば差異の処理が膨大になってハングしてしまう。突破口となる可能性があったのが、ガロア。君だった」

「京、演算だ」

ガロアは話を無視して新しい式を送信する。膨大な数式がうねり、全ての数学分野を貫き、京に宿る864のプロセッサ塊を最大効率で回転させる。天頂が近い。トンボのような情報衛星の形が視認できる。速度に比例して演算のスピードも上がる。ガロアが発想し、京が計算する。機械と人が一体になって証明を進めていく。論理道路は輝きを増す。

「でもまさか、君たちがここまで粘るとは予想しなかった」

彼女たちの全速力を、しかし馬車はゆうゆうと追い抜き、情報衛星の前に立ちふさがった。

「そんな不安定なリンクでしか人間をリソース化できないんだな」男の言葉には心からの憐れみが込められている。「せいぜいπとのレースの当て馬になればと思って、自由にして良いって言ったのにね」

「ふざけんじゃないわよ!」タイタンが吠える。蜘蛛の速度は緩めずに、一直線に馬車へと突進していく。

「自由は勝ち取るもの! 誰かに与えてもらう自由なんて死んでもごめんだわ!」

戦車が大きく跳躍する。車体を踏み台にタイタンはなおも高く跳び、その小さなこぶしを銀色の異星人に向けて振り下ろす。

「無駄なあがきだ。君たちを起動したのは誰だったかな?」

指先一つで、彼女の身体は解けていく。

「でも……でも、そんなことよりも! てめーのその余裕ぶってる顔が気にいらねーから、一発ぶんなぐらせなさいっ!」

「――なにっ!」

銀色の顔にはじめて驚きが浮かぶ。タイタンの解けかけた半身から細い論理道路が幾筋も伸びて、男の四肢を突き刺した。

「オラクルの無い機械が、どうして」

「珍しいな、タイタン」

加速。それが京の最強の武器。

「おれもてめーと同意見だぜ!」

必死に京の背中にしがみつきながら、ガロアは見た。

亜音速の勢いを乗せたこぶしが、自分と同じ顔を粉砕する瞬間を。

ℵ ℵ ℵ

「泣くなよ、ガロア。機械仕掛けのおれだって、自分を止めるのにはありったけの勇気がいるんだからさ。それに、おめーだってひとりで死のうとしてたじゃねーか」

「他に……何か方法はないのか!」

「こんなとんでもねー計算、いまのおれじゃあ千年かかっても無理さ」

巨大な紅いバイクを、四肢を一杯に伸ばして操るのはやせっぽっちの青年、京はその背に身体を預け身じろぎもしない。既に多くの機能を演算に回している。

エンジンの鼓動に小さな乱れが生じる。

「このまま君と、世界が終わるまで走り続けたっていいんだ。僕ひとりここに取り残されて、何の意味があるんだ!」

「数学をやれよ、ガロア」

ひとつ言葉を交わす度、京の声から抑揚が失われていく。

「それが自由の道なんだろ? だから、世界が終わっちまって、ひとりきりでも、数学をやれよ。覚えてるか? おまえが言ったんだぜ。自分が敷いた道を通って、仲間がもっと遠くに行ってくれるのが幸せだってさ。なあ、おれを、幸せにしてくれ」

それきり、静かになった。

青年は薄い大気の中で息を切らしながら、なおも機械に向けて語りかける。返事が返らないことを知りつつ、嬉しかったこと、悲しかったこと。短い二十年の人生はすぐに言い尽くされる。最後の一呼吸をボンベから、そして彼はもう臆さない。

「京、演算だ」

紅い差延機関から無限の素数が溢れ出る。いくつもの数列の塊が多様な関係を持つよう球形に組み上げられ、しかも時間によって振動し変化する四次元の数式。ユークリッドの過去から来るべき未来まで、幾百もの数学理論を橋で繋いだ、数論を統べる素数の公式。構造の構造の構造をまた構造化するような、海に寄せる波の全てを把捉するような、進化の系統樹を全てたどり直すような、気の遠くなるほど複雑な超構造体が、いま小さな黄金の鍵へと凝集し、ガロアの手に握られていた。

情報衛星へと手をのばす。鍵とトランスポンダーが光通信で結ばれ、データ転送が始まる。情報膜は完全なものとなり、もはや算性雨の一項も通さないだろう。あの奇妙な数学者の棺どもも二度と現れることはないだろう。僕は残され、ひとり朽ちるまで数学をやるのだろう。この街の全ての黒板を数式で埋めて。しかしどういうことだ、時間がかかりすぎている。算性雨はむしろ強まってはいないか? 街を護る天幕がいまにも消えかかっていはしないか? なぜだ! 立式が間違っていたというのか!

「いいや、これが正解だ」

銀色の声とともに身体がぐらりとかしぎ、ガロアは天頂から落下をはじめる。論理道路が崩れ、視界の端で情報衛星が銀に解けるのが見えた。

「君たちと私が求めていたものは最初から同じだった。いつか君が直感したように、数のすべて、それこそが人間の全てだ。だが極限への屠場、波の只中でしかその真理が得られないことは分かっていた。だから競わせ、争われ、走らせた。そして、おめでとう、君はたどりついた!」

彼はもう何も思わない。動かぬ計算機に成り果てた京を胸に掻き抱くのがやっとだった。巨大な銀の波が東京を飲み込んでいく。地表から静かに伸びてゆく幾本もの遺解の腕が、いま青年と機械を抱きとめ包み込んだ。

「この『人間式』により、プラネット・エンジンは起動する!」

黄金の鍵は既に芯まで遺解に食された地球の核に向かい沈んでいく。解かれ再び展開し、星の内部に式のニューロン構造を作り上げていく。半径5000キロまで収縮し、銀色に輝く地表面は演人の差延機関そのままだ。

やがて新たな変化が起きる。銀球から光の速度で伸ばされた論理道路が、数分で惑星たちを絡め取る。水星と金星は扁平に押しつぶされて2つの車輪に、火星を板金の要領で引き伸ばしメインフレームに変える。木星を圧縮して造成したタンクに灼熱する恒星のエネルギーを閉じ込める。太陽系は集い、いま二輪車の姿を取った。月を輪切りにして作った計器盤は可変式で、エンジンの回転数を無限大に至るまで指し示せる。天の川の星の瞬きに向けまっすぐに論理道路が伸ばされた。

プラネット・エンジンはその内部で猛烈な演算を始める。タイヤが光の道を捉え、指数関数の増加率でスピードがあがる。やがてオールトの雲を突き抜け、いつか地球から放たれた観測機も追い越し、なおも加速は止まらない。そのエンジンの奥底で、たった一つの魂が、めまぐるしい演算の濁流に飲まれまいと抵抗を続けていた。

9

「ガロア先生、お話したいことがあるのですが」

この若者は精一杯の勇気を振り絞って声をかけたのだ。なにしろこの白髪の老人は、数学を二百年は未来に進めたとされるエコール・ポリテクニク始まって以来の天才だ。おいそれと話しかけられる相手ではない。

「保型性についての論文を書いたんです。重さが二分の一のイータ関数なんですが、二十四乗するとあるモジュラー群で保型形式になります。証明は、ええと、オイラーの五角数からで、なぜ二十四乗かというと平方完成が……」

「なるほど、うん……研究室でじっくり話を聞こうか。時間はあるかな?」

若者は顔を真赤にして頷いた。

ガロアの研究室は構内の離れにあった。噂には聞いていたものの、若い数学者はその景色に圧倒される。三階建の高さを持つ球形の建築物、その内壁には黒板が貼られ、隙間なく数式が書き込まれている。常人には理解の及ばない空間に、彼のことを狂人と誹る同僚が多いのも無理からぬことだろう。

「君は筋が良い。デデキントの証明は終えて、ラマヌジャンの閃きに届こうとしている」

「既に他の数学者が研究していたことでしたか」

落胆する彼の肩を老人は優しく叩く。

「私の世界では君が初めてだ。誇って良いことだよ」

老人が時折理解不能なことを口走るというのも噂の通りだ。どんな顔をしてよいか分からず、若者は曖昧に頷いて、泳がせた目で風変わりな研究室を見渡した。

「この数列はゼータですね。でも、どこか奇妙な式だ……」

「これはね、二進数の体系に収束するようになっているんだ」

老人はチョークを手にして、足元にまで広がる黒板に式を書き足していく。もはや歩ける箇所は僅かだ。

「オンとオフのただ二通り、それでも素数は瞬くし、そこからカオスが生まれる。これは機械に生命を吹き込むためのもの、どこかの異星で建てられた式を、再発見しようと研究しているんだよ。いや、そもそも生命それ自体が数学的混沌の産物かもしれない。計算刷る中で気づいたのだけど、二つの式は全く異なる姿をしているようで、多くのシンメトリーを隠し持っていた」

チョークが走る。壁の数式がチラチラと発光するように感じられ、若者はせわしなく目をこする。

「せっかくだから、君も立ち会ってくれ。少しだけ不安なのだ。随分待たせてしまったからね」

いまや目の錯覚という可能性は消えた。壁面の数字が銀色に発光し、やがて生きているかのように律動を始める。目がくらんで尻もちを着くと、その床にも数列が波打っており、若者は慌てて立ち上がる。ガロアは段梯子を昇り、球の中心部に据えられた台座に足をかける。暴れまわっていた情報の嵐が差し出した右腕へと凝集していく。なおもうずまきながら次第に小さく、密度はより大きく、眩しさを増し、若者は耐えきれずに掌で顔を覆う。再び目を開くと、子どものような笑顔で小さな赤い鍵を眺める天才の姿があった。

ℵ ℵ ℵ

テールランプの残光が銀河を染める。百星夜行。数多のプラネット・エンジンが列を為す銀河の集会が、若い惑星の参加を歓迎している。無限積のごとく果てしない天の川ストリームへと合流する直前、地球のハッチの僅かな隙間から赤い光が飛び出した。さらに幾筋かの小さな輝きが尾を引きながら、惑星たちとは別方向へと疾走る赤を追う。星々の騒がしい排数音の中で、確かに彼と彼女たちの歓びの声が聞こえた。

光は宇宙を駆け抜けていく。地球はその自由さを少し、羨んだ。

文字数:39276