選評

梗 概

おかえり、アセファル

氷に覆われたベーリング海の上、ウェスト・パンハンドル州の氷吹きすさぶ大地をキュービックが西進していた。移民向けのモバイル・ハウス「キュービック」の住人少年パンと妹パニーナ。彼らが生まれる前からキュービックは西進を続けており、東ロシア共和国の首都チュミカンまで5,000kmの長旅の途上だった。

目的は聖骸——生命維持装置をつけられた首なしの遺体——を届けること。それがなんなのか、兄妹はよく知らなかった。母は三年ほど前に肺炎で死に、ホームアシスタントの指示通り遺体は外に捨てた。悲しかったが、仕事が済めば、莫大な報酬を元に南へ移住できるのだ。父はそれよりもずっと前に死んでしまった

氷原をゆっくりと進むキュービックを訪うのはムースやカリブーといった貴重な食料源の他、聖骸の頭部だけだった。頭部は自分の身体を取り戻そうと、キュービックを追ってくる。キュービックも遅いが、頭部はもっと遅いので、追いつくのは充電中だけだ。キュービックは週に一度停車し、太陽との正対面積を最大化するよう変形して充電する。その間、追いついてきた頭部は薄くなったキュービックの表面を歩き回る。中に入ろうとしてガンとぶつかるのが怖い。母の言葉によれば、破られることはないそうだが、パンは妹を怯えさせないよう強がるのが精一杯だった。

ある日、パンは近くを移動する物体を見つける。それは氷河期に入った世界を闊歩する毛皮の動物ではなく、戦車だった。もっとずっと小さい頃、パンは家族以外の人と交流をしたことがある。氷に閉ざされた海原を移動する冒険家が稀にいるのだ。交信してみると5人のオーストラリア旅行客だった。

その夜、戦車から音声通信があった。頭部が彼らの戦車内に潜り込んだらしい。頭部がどうやって殺戮を行うのかはわからなかったが、一人また一人と襲われていった。やがて、映像が届いた。それはあの頭部が身体をのっとり、喋っている映像だった。頭部は自分が兄妹の父親だと名乗った。そして、母親はロシアのスパイで、実験の成果を盗もうとしているのだ、と。パンはとても悩んだ。そして、外をついて歩いてくるならいい、という条件を出した。

それから三年の間、父親を名乗る男——といっても、身体は女だったが——はトボトボとついて来た。キュービックの充電中は寄り添うように眠っていた。もうチュミカンに着くという頃、パンは妹と相談して、もう父親ということでよいのではないか、と結論づけ、身体を返すことにした。家に招き入れると、男は自分の頭をもぎ取って聖骸に取り付いた。「さあ、行こう」と言って、男は北に進路を変えた。温かい南へ行くんじゃないの? パンの問に父は答えた——南に行ったところで、氷の上以外はすべて戦地なのだから、雪原をさまよっていた方がましだ——パンは妹と相談し、もうしばらくこの男についていくことにした。

文字数:1176

内容に関するアピール

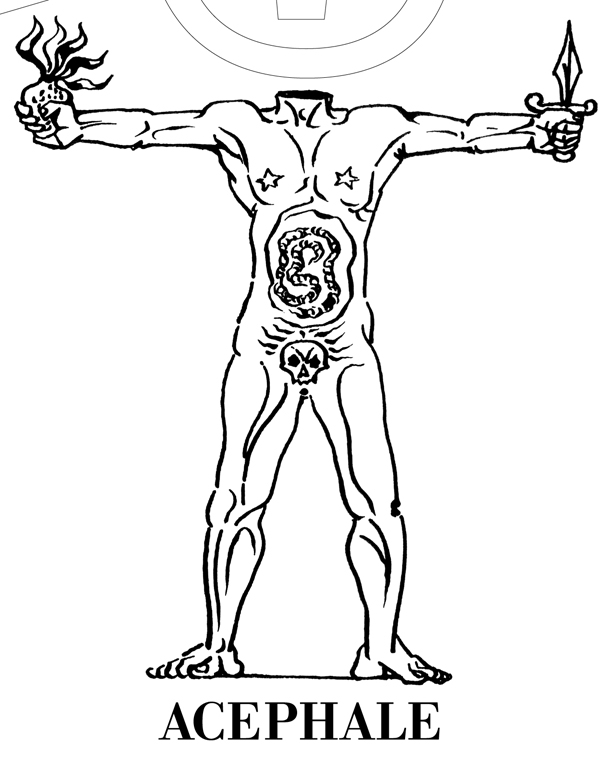

アセファルとは「頭無人」のことであり、こんなのです。

課題提出をされたのが法月綸太郎先生だったので、「密室」「生首」などの連想でこのようなストーリーにしました。

極寒の地という極限状態と、主人公が幼い兄妹という無力感が作品にいい緊張感をもたらすのではないかと期待しております。

書き終えたあとに若干『ファイアパンチ』という漫画に設定が似てるかなと思ったのですが、これも集合的無意識のなせる業、あとは「生首に聞いてみろ」というわけです。

地球温暖化を巡る議論のうち、「実はそのうち地球が氷河期に入るのでは?」という意見がありますが、仮に氷河期が訪れたとするなら、人間はどうやって生き残っているのかという思考実験も含めて色々と書いてみたいと思います。

文字数:319

おかえり、アセファル

■■■■■

■■■■■

■■■■■

■■■■■

■■■■■

地平線は地吹雪で白くぼやけて曖昧なままだった。太陽の光は弱く、いまにも灰色の雪原に塗り込められようとしている。大きな影が地軸にぶら下がってまとわりつく、暗い冬に入ろうとしているのだ。

パンはこの季節がまったく好きじゃなかった。いきすぎた省電力モードでろくなことができなくなるし、骨の芯まで凍るほど寒い。チタンの食器が指に貼り付いて皮が破れそうになるのも嫌だ。しかも、満足に日が照るのはほんの数時間。それが宇宙のことわりだというのは知っていたが、日向ぼっこしながらの昼寝ができないのは、どう控えめに考えてもひどい仕打ちだった。なによりうんざりするのは、この冬を乗り越えたあとの心労だ。ざっと十年は老けたような気がする。やはり、人は日光を浴びていないとだめなのだ。何ヶ月も夜の中で暮らすような生活をしていては、身体が成長するより先に老いてしまう。

「このままいくと、ぼくの心が先に死んでしまうってことはありえないかな? 身体の成長を通り越して」

パンはいつものようにイーハに向かって勉強をしているパニーナに話しかけた。妹は椅子をくるりと回し、「理論的に精神の寿命はないわ」と肩をすくめた。地面にも届かない足をぶらぶらさせて呆れ顔をしている。

「いや、理論的にはって言うけれどさ、心だけおじいちゃんになるってことはあるんじゃないの? ぼくの計算だと、ひと冬を越すのに十歳は老けてる。いや、二十歳かもしれない。そうすると、あと十年もすれば……そうだな、三百歳ぐらいにはなっているはずだよ。あ、マックスでね」

「別にいいじゃない。パンが三百歳なら、それだけ賢いでしょう」

「いやあ、三百歳なんてそんなにいいもんじゃないよ」と、パンは見てきたように言う。「それだけの歳になると、もう全部がどうでもよくなるんだ。日向ぼっこさえね。きっと生きていることも嫌になっちゃって、自殺しちゃうんだよ」

「それはただの抑鬱状態で、年齢とは関係ないわよ。ちゃんとした治療をすれば直るわ。よろしければ、治療室へどうぞ」

妹の物言いにかっとなって、パンは「そうじゃないんだよ、耳デカ悪魔!」と声を荒げた。パニーナがママゆずりの尖った耳を誇りに思っているのは知っていたので、悪口をいうときは必ずそこを攻めるようにしていた。それに、他には攻めるべきところがない。

「ねえ、パニーニ、あなた疲れてるのよ」と、妹は兄を子供扱いしながら余裕を見せた。「ココアでも飲んだら? まだちょっとだけ残ってるわよ」

ココアの在庫は残りわずか。クリスマスや収穫祭のような特別なときにだけ飲んでも、あと五年分しかない。パンはその真意について少し考えて、憤慨した。パニーナは大切なココアを譲ってみせることで、自分がなんでも決定することができると兄に示しているのだ! これは兄に対する最大の侮辱だとよく知りり、あえてそう言うのだ。パンは一度、怒りを落ち着けてみた。横たわったカリブーが絶命して凍りついていくイメージ。怒りを冷やして、物事を順序よく考えるのだ。その試みは成功した。パニーナは自分を挑発しているだけだ。なぜ挑発するか? それは彼女が苛立っているからだ。何に? この果てしない、いつ終わるともしれない閉ざされたままの旅路に。

「わかった、じゃあココアを飲もう。ぼくとパニーナで一杯ずつ。それでいいでしょ?」

思った通り、パニーナは虚を疲れたような顔をしてから、すぐに微笑みで取り繕った。彼女もまた子供なのだ。

パンはキッチンブロックに入ると、お湯を沸かした。自動制御は省電力のためにオフにしてあるので、計量器に八割のココアパウダーを入れる。粉ミルクと混ぜてお湯を注いだら、一瞬だけ甘いカカオの匂いがする。断熱マグはパニーナ用。少し大人のパンは、古い陶器のマグに入れて飲むようにしている。

一息ついた兄妹はすっかり仲直りをして、ママのことを話した。もうこれまでの四年間、なんども話してきた。パニーナが知らないママを教えてあげるのだ。美しい栗色の髪と、ヘーゼルの瞳。雪原の照り返しが眩しいからといって、いつもサングラスをかけていた。狩りがとても上手で、ポーラーベアを捕まえたこともある。寝室のベッドマットはそのときの毛皮だ。ムースの巻狩を教えてくれたのもママだ。ドローンの編隊プログラムはママが作ったやつをベースにいまも自己学習が続けている。

「それに私が個体数予測を追加したんだからね。四歳のときに」

パニーナは得意気に遮った。そう、四歳で狩りをしすぎないよう学ばせたのはパニーナだ。それまでのドローンはこっちが止めるまで皆殺しを続けていた。拍手! おかげでタンパク源の確保に困ったことはないし、少なくともこのベーリング海をうろつく偶蹄目の数が足りなくなることはない。きっとこの旅を終えたらパニーナは論文を書いて、世界中で賞賛されるだろう。論文を読む人が何人残っているのか知らないが。

よし、ママの話に戻ろう……。ママがこの旅に出てから考えついた発見は他にもあって、じゃがいも栽培だ。キュービックの優れた充電システムと三十年は持つ高速炉がなければ完成しなかった完璧な食料自給システム。もしママがじゃがいもの栽培に成功しなかったら、食卓に並ぶのはベジミール社のルビー・レタスと肉だけだったろう。ああ、じゃがいもがなかったらなんて、考えるだけでも恐ろしい! ムースとカリブーとオヒョウの肉を交互に食べて、いつしか頭が狂っていたに違いない。じゃがいも(カリカリのフレンチフライ!)なくして、この快適な旅は実現できなかった。

「旅に出る時、部屋を一つ犠牲にして土を持ち込んだママの英断に拍手!」

パンが手を叩くと、パニーナも椅子から立ち上がって拍手を送った。

「続けよう。ママは僕を母乳で育てた。つまり、ぼくはちゅーちゅーしてたんだよ。それも、三歳までね!」と、パンは両手の平でおっぱいを抱えるしぐさをして口をすぼめ、おどけてみせた。

しかし、パニーナを産んだときママは母乳があまり出なくなっていた。たぶんすでに病気だったんだろう。パニーナを育てたのは粉ミルクで、だけどそれにはいい側面もある。パニーナはおっぱいを飲まなかったから、ご飯といえば哺乳瓶だった。だからこそ、まだ幼かったぼくでもパニーナにご飯をあげることができた! もちろん、イーハに教えてもらいながら。

そこまで話して、パニーナの顔が悲しげに曇っていることに気づいた。ミルクの話はすべきじゃなかった。パンはいまにも拍手をするところだったが、広げた両手を下ろした。パニーナはママのことをほとんど覚えていない。この家でママのことを知っているのはパンだけなのだ。パンもパニーナもママから産まれたというのに。

「ああ、ごめんよ、パニーナ」

パンはそう言うと、妹に近づいて抱きしめようとしたが、肩をぐいっと押された。

「よし、それじゃあママのビデオを見よう。イーハ、ライブラリからママの喋っているヤツを……」

パニーナは出ていった。たぶん、ママの部屋に行くんだろう。クローゼットにかけられた服の匂いを嗅ぐと、ママの匂いがする――正確には、匂いがするような気がする。パニーナがときどきそこで泣いているのを知っている。パンもたまにそうしている。ママの遺体はイーハのアドバイス通り、外に捨ててしまったから、残されたものは匂いの思い出ぐらいしかないのだ。

「すみません、聞こえませんでした。『ママの喋っているヤツ』に該当する映像の候補を再生しますか?」

「必要ないよ」

パンが答えると、イーハのインジケーターが点滅をやめてしおらしくなった。兄妹が自分たちのすでに知っている話を繰り返すのは、長い葬送のようなものだった。そして、その話で自家中毒になってたまらなく悲しくなることも繰り返してきた。少なくともパンは、ママが死んだということをどう受け止めていいか、まだわからなかった。ママのいない状態で、キュービックのような箱に押し込められてベーリング海を横切ることがどういうことなのか、考えるだけで気が滅入りそうになる。

「イーハ、旅はあとどれぐらい?」

イーハのインジケーターが白く点滅し、「チュミカンまではあと十年です」と答えた。はるか西方へ向かう旅は、パンが生まれた日に始まったから、まだ半分ぐらいという計算になる。

「キュービックへの脅威は?」

イーハは先ほどよりも少し長く計算し、「三つあります」と答えた。

「一つ目の脅威です。これから三年後に平均気温が二度低下します。恒久的な変化です。リスクは最大です。これにより獲物の哺乳類の数が減り、食料の確保が難しくなります。対処法は食物生産量の増加や温暖地域への移動が考えられます。現在の学習予測によると航路の変更によって旅程に五年の遅れがもたらされますが、リスクを無視できるレベルまで軽減できます。ご質問は?」

「旅を遅らせなかったらどうなるの?」

「その場合は食物生産量増加が必ず必要になります。増産に失敗するリスクはあります。現在の学習達成ステータスは『未知』です」

「わかった」

「他にご質問は?」

「ないよ」

「では二つ目の脅威です。キュービックの歩行部摩耗が予測されていたペースより早くなっています。リスクは小です。旅程の達成には問題ないペースですが、この旅程をもう一度繰り返すことはできません。対策はありません。ご質問は?」

「ないよ」

「では、三つ目の脅威を説明します。『頭』の位置情報を補足できなくなりました。リスクは不明です。考えられる理由はGPS発信機の故障または脱落、もしくは観測範囲の逸脱です。対策はありません」

パンは「頭」という言葉を聞いて、背中に雪の塊でも入れられたぐらいにびっくりした。

「ちょっと、対策がないってどういうこと? 『頭』がなくなったって?」

「その質問は不適切です。現在わかっているのは『頭』の位置情報が補足できなくなったということです。仮説が膨大に存在するので、演算することをおすすめしません。したがって、対策はありません」

パンは思わず壁を蹴飛ばしそうになったが、イーハの本体がそこにあるわけではない。こんな融通の利かないやつのために足を突き指することはない。

「わかった。じゃあ、『頭』が追いついてきた場合の最大のリスクを説明してくれる?」

「わかりました。発信機が脱落したと仮定し、『頭』が追いついた場合を想定します……計算中です……その場合、『頭』はキュービックの内部に入ることはできません。その場合の最大のリスクはあなたやパニーナが『頭』を招き入れてしまうことです」

「ほんとうに?」

「ほんとうです」

「他にリスクはないの? たとえば、目からレーザービームを出して、キュービックの壁を溶かしちゃうとか」

「そこまでの高出力を備えていることは仮定できません」

「でも前だって針みたいなの出してたよ? もっと凄い技を持ってるかもしれないから、追いつかれないようにしないといけないんじゃないの?」

「追いつかれる可能性は未知です。『頭』のリスクはマニュアルで最大に設定されていますが、判断材料がないので常に未知となります」

「わかったよ」

「他にご質問は?」

「ないよ。グラッツィエ」

「プレーゴ、パン」

イーハは最近話すようになったイタリア語で応えると、再びしおらしくなった。パンは聖骸を見に行くために霊安室へと向かった。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

霊安室というのは、パンがつけた名前だ。正式な名前は集中治療室。本来はキュービックで発生した重要な医療事案に対処するためで、複数のブロックを占有しているのは霊安室と高速炉だけ、さらに、常に隣り合っていないといけないのは霊安室だけだ。高速炉は隣り合っていないと発電できないけれども、電源としては利用できる。ようするに、二十五個の立方体からなる可動式住宅キュービックは、この霊安室のせいでその動作をひどく制限されているというわけだ。霊安室が二ブロック隣り合っていなければならないというルールは、キュービック本来のものではないということをママは言っていた。霊安室が人間に使われたことはこれまで一度もない。ならどうして? 理由はただ一つ。聖骸のメンテナンスに霊安室がフル稼働しているからだ。旅が始まったのはいまから九年前、パンが生まれた日だ。それからひとときも休むことなく、霊安室は聖骸が腐らないよう治療を続けている。

霊安室に入ると、アルコールの匂いが鼻腔を刺した。部屋には四つの手術台があった。一つは聖骸の胴体。逞しい首なしの身体だ。衣服は身につけておらず、おちんちんは丸出し。体毛はチリチリに癖のついた黒毛で、肌は白い。両手は切断され、それぞれが一つの手術台を占領している。残る一つの手術台にはなにもない。最後にそこに横たわったのはママだ。オペレーターは三台しかなかった。ママは悪化した肺炎の外科治療よりも聖骸のメンテナンスを優先した。そして、この手術台で痰を喉につまらせながら、ゴボゴボと息を引き取ったのだ。

オペレーターはいまも聖骸の切断面をこまごまといじっていた。細い指が五十本ぐらい、赤く艶めいた切断面をいじっている。聖骸はそうまでして維持しなければならないほど重要なものらしい。

パンとパニーナの旅の目的は聖骸をチュミカンまで送り届けることだ。そこにはチャイ=ルースの役人が待っていて、聖骸を引き渡せば莫大な報酬を貰えることになっている。その報酬は、幼い兄妹が生きていくのに十分なはず。カリブーの毛皮から脂肪を剥がすように、その報酬の一部を渡すだけで、なんだって手に入る。この旅を終える頃、パンは成人しているだろう。十分に分別もつき、自分の人生を自らの力で切り開くことができる。パニーナはそれまでにいまよりもずっと賢くなっていて、兄を助けてくれるだろう。二人で助け合っていけば、怖がることはなにもない――ママはそう言っていた。

この聖骸にないもの、それが「頭」だ。聖骸の余分な部分として切り取られた頭は、旅のはじめからずっとキュービックを追い続けている。身体を取り返そうとしているのだ。なにせ頭なので、歩みは遅い。いや、歩くわけではなく、転がっている。どうやって頭だけで転がっているのかはよくわからないが、それはあまり問題じゃない。パンにとって一番重要なのは、頭も遅いが、キュービックもかなり遅いということだ。

キュービックは二十五個の立方体からなるモバイルハウスだ。TTTという市販品をママが改造してこの旅の箱舟とした。一つ一つの立方体が部屋になっていて、自由に形を組み替えることができる。もちろん、縦に二十五個並べることもできなくはないが、そういう意味のないことはキュービックに搭載済みのイーハことEducational Home Assistantによって制限される。氷河期の到来に備えて開発された結合インターフェースMUBことMinimum Universal Jointはキュービックにも搭載されており、給電および遮断を堅牢かつ自律的に行うことができる。パンはこうしたキュービックの仕組みに関して、「キャラメルに食いついたミミズ」として理解していた。ママが聖骸を守るために不自由になってしまったが、本来はどんな形にも変化しながら移動することのできる脱出ポッドだった。実際、船になって海に浮かぶことはいまもできる。凍りついてしまったベーリング海では、浮かべるべき海がないのだけど。

もちろん、キュービックにも欠点はある。

まず、改造の過程でTTTが備えていた車輪を外してしまっていた。未踏ゆえに平坦化されていない雪原でタイヤが役に立つことは少ないし、オプションのキャタピラなしでは氷河からむき出しになった岩山を超えることもできないからだ。しかし、スパイクつきのキャタピラはとにかく遅い。

だめなところはそれだけではなく、消費電力の大きさだ。高速炉からの電源は聖骸維持のオペレーターがほとんど使ってしまっているため、基本的な電源は太陽光発電になる。暖房や食物栽培、狩猟ドローンやイーハそれ自体の維持などにあてると、キャタピラ用の電源はほとんど残らない。したがって、ちょっと進んではフラットモードになって太陽の熱を待ち焦がれ、十分な電源が確保されるまでじっとしているということになる。こうした諸々の条件から導かれたのが十八年から二十二年という旅程で、アラスカ自治区ウェスト・パンハンドル州からチャイ=ルースのチュミカンまで五千キロの道のりをカタツムリ以下の速度で進むわけだ。頭がいくら遅いといっても、追う方と追われる方が両方ともカタツムリ以下の速度だと、ちょっとした誤差で追いつく可能性があり――実際、キュービックは頭に追いつかれたことが二度ある。

一度目は、パンがまだ生まれたばかりで、記憶がまったくない頃。ママは頭が自分の身体を取り返そうと追いかけてきているなんて思ってもみないで、一冬を過ごすあいだ、遊牧民がそうするように、移動式の牧場をキュービックの周りに作ろうとしていた。そのとき、ドローンで巻狩をして集めたカリブーたちの足元に、コロコロと頭が転がっているのが見えたらしい。ママは慌ててキュービックの中に戻り、牧場を放棄した。

二度目はパン自身がよく覚えていた。パニーナが産まれた年で、ちょうど今のような冬に入ろうという季節だ。パンは外部装甲を開けた菜園室で日向ぼっこをしながら眠っていた。日光がガラス越しにパンの肌をチリチリと焼く。その心地よさだけが、眠るときの苦しさを和らげてくれた。氷に包まれた世界を生きる辛さから、パンは眠るときにいつも思った――このまま目が覚めなければいいのに、と。眠り本来の心地よさからパンを呼び戻したのは、なにかがガンッと壁にぶつかる音だった。その後、カリカリと擦るような音が続く。パンは音源を探し辺りを見回した。カリカリという音がプラント棚の林立する日当たりのよい菜園室の上から木の葉のように舞い降りていた。ふと上を見上げると、天井のガラス壁に小さく丸い影があった。恐怖が矢のように胸を貫いたあと、パンは確かめたい衝動に駆られた。切断された生首があるという恐怖よりも、それがどんなものなのか知りたかった。パンはプラント棚をよじ登った。頭までは一メートルぐらいの距離だ。逆光になってはいたが、太陽の光は弱く、顔を見ることができた。動物に食べられたのだろう、頬の肉が削ぎ取られていた。耳もない。が、血は出ておらず、直りかけのような状態だった。眼のくぼんだところには雪がたまって氷になり、こちらを見ているかどうかはわからなかった。

「身体を返してほしいの?」

パンが話しかけても、頭は反応しなかった。ガラス壁のせいで聞こえないのかもしれない。それとも、首だけだと上手く喋れないのかも。カリカリしているから、舌で字を書いたりはできるのかな? パンは頭を観察しながら、恐怖が薄らいでいるのを感じた。この頭はなんだろう。好奇心が強く浮かんだ。いったいなぜ、頭だけになっても追いかけてくるのだろう。凄い力だ。僕だったら、こんな寒い世界に放り出されたら、三十分とたたないうちに凍りついてしまうに違いない。もし頭が話すことができたら、どうやってここまで来たのか聞いてみよう……などと思っていた刹那に、頭の首元から蛇のように細いものが伸びてきて、ガラス壁に針を突き立てた。キューンという甲高いモーター音! 先ほどまで消え去っていた恐怖が腹の底から湧き上がり、「ママー!」という叫びになって出ていった。すぐにかけつけたママは、狩猟ドローンを操作して頭をつまみ上げた。そのあと、GPSを埋め込んではるか遠くまで捨てにいったらしい。

その夜、ママは教育的な配慮からパンに滔々とお説教をした――頭が追いついてキュービックの中に入ってきたら、聖骸にとりついて大変なことになるのよ、ママもパンも小さいパニーナも、みんな殺されてしまうわ、聖骸は恐ろしい力を持った悪魔の身体なの、いい? 絶対に頭をこの家に入れてはだめよ、ちゃんとチャイ=ルースの偉い人に処分してもらわないといけないの――パンはそんなことを知りたくなかった。気持ち悪い変形をして針を突き立てたあの頭がとたんに恐ろしくてたまらなくなった。

いずれにせよ、いまこの家を守れるのはぼくだけだ――パンは睨み返すように手術台の聖骸を見た。この聖骸がなんの意味を持つのかは知らない。大事なのは、莫大なお金に変わることで、それによってパンとパニーナはこの氷に覆われた世界でも生きていける。

パンは中央にある手術台に近づいた。そこに横たわる聖骸の胴体に動く気配はない。イーハは聖骸についての情報を持たないが、パンの予想では、頭が近づいてくれば、聖骸にもなんらかの反応があるはずだった。生き別れた親子が再会したときに抱き合うように。特に根拠はなかったが、そうなっているはずだった。いまのところは大丈夫。ただ、この冬が乗り越えられるかどうかはわからない。もしイーハが頭を見失ったのだとしたら、キュービックの旅路が停滞するこの冬は絶好の機会になるはずだから。

霊安室を出てリビングに戻ると、パニーナはいなかった。まだママの部屋にいるのだろうと探しに行くと、ベッドで眠ってしまっていた。仕方ない。パニーナは毎日本当によく勉強している。特にこの二年、言葉を喋れるようになってからの上達は凄い。イーハの助けがあるといっても、きっと外の世界に出たら若干五歳の天才児ということになるのだろう。そうすれば、大学を飛び級で入って、すごい研究者になるはずだ。そのためのお金も十分にある。そうしたら、パニーナは合衆国かチャイ=ルースか、ローデシアの大学に行くだろう。その未来を守るのは、兄であるパンの役目だった。パンは涙のあとがまだ残る妹の頬にキスをした。

■

■■■

■■■■■

■■■■■■■

■■■■■

■■■

■

「これより冬季に入りました。節電モードに入ります。行進は毎早朝の四時間とし、日中は充電に充てます」

朝の冷え込みが一層きつくなってきた頃、イーハが宣言した。日曜日だった。節電モードになると、キュービックは菱形になる。蓄熱効果と充電効果を考えると、これが一番効率的らしい。頭の脅威はいまだに「ステータス未知」のままだ。もし頭が首尾よく追跡を続けているなら、この冬に追いつかれる可能性がある。パンは自分の危惧をパニーナに相談すべきか悩んでいた。いたずらに怖がらせてもしょうがない。

「どうせ進まないなら、精油をしちゃわない? まだムースは取れるでしょう」と、パニーナが朝ごはんのマッシュポテトを食べながら言った。「私も手伝うよ」

「でも、パニーナは勉強しないと……」

「勉強はもういいの。それに、油がないとカリカリのフレンチフライが食べられなくなるでしょう? いいの?」

「わかったよ。じゃあ、一緒にやろう」

パニーナはにこりと笑った。彼女はママ気取りで、いつもの調子だ。

キュービックでの精油は、ドローンで捕らえたカリブーを加工して行う。まずは巻狩だ。偵察用ドローンを一台飛ばし、カリブーの群れを発見する。この時期になると、ユーラシア方面に向かうカリブーのうち、アリーンと呼ばれる種族は冬の時期にベーリング海を横断する。アリーンを見つけたドローンが指令を発すると、代わりに狩猟用ドローンが飛んでいく。ドローンはアリーンの群れがキュービックに向かってくるように仕向ける。アリーンは臆病で従順だから、ドローンにビープを鳴らさせればすぐに動く。ただ、この動きの自動化があまりうまく行っていないので、操縦はパンがリモートで行う。ちょっと得意になる瞬間だ。タッチフライトモードになったドローンを操作して、慌てふためくアリーンを導いていくのだ。キュービックの近くまで来たら、ドローンが射撃をして十頭を仕留める。搬入室の天井から下ろしたら、そこに置いてある食肉分離器を利用する。ただし、毛皮と骨角はうまく分離できないので、切断する。これはパニーナも一緒にやる。パニーナは刃物の取扱がとても上手で、肉切りマチェーテに体重を乗せて爪先をバツンと切ることができる。骨は骨粉機に入れてサプリメントにし、肝臓以外の内蔵と角はビニール袋に入れてドローンに捨てさせる。ドイツ製の分離機はゴウンゴウンとかなりうるさい音で撹拌を開始し、肉パテと油を絞り出す。肉パテは栄養補給のため発酵させて食べるのだが、ぜんぜん美味しくない。イーハが食べなかった場合の寿命を読み上げたりしなかったら、けっして食べなかっただろう。

四時間に及ぶ作業を終えた兄妹は血まみれになったお互いの姿を見て笑いあった。キュービックでの生活は力いっぱい身体を動かすことと無縁だ。偶蹄類を屠るような大仕事をすると、自然に笑いがこみ上げてくる。

「お風呂に入りましょうよ」とパニーナ。「血を流さないと。そのうち固まって痒くなるわ」

「そうだね。イーハ、お風呂を沸かしてくれる?」

イーハはインジケーターを白く輝かせて「わかりました」と答えた。

「熱くしないでね」

「わかりました」

イーハが入れた子供にちょうどいいぬるさの風呂に浸かりながら、パンとパニーナはママの話をした。大きなバスタブを導入することに決めたのはママ。拍手! おかげで寒い日に身体の底から温まることができる。八年分のバスバブルを持ち込んだのもママ。拍手! 血を見て荒ぶった心を沈めることができる。カリカリのフレンチフライを作れるようにドイツ製の食肉分離器を買ったのもママ。拍手! ドイツ製じゃなかったら三年で壊れていただろうし、マニュアルだってついていなかっただろう。パテにかけるソースのレシピを考えたのも……。

「脅威が出現しました」

ママの話で盛り上がっていたところ、イーハが喋った。インジケーターはオレンジ、ステータス「警戒」だ。

「国籍不明の未確認車両が接近しています。車両は武装しており、リスクは最高です。対策はありません」

「対策がない?」

パンが叫ぶと、パニーナは静かに訪ねた。

「イーハ、ドローンを飛ばしてコンタクトを図って」

「はい、パニーナ、その場合はコミュニケーション失敗リスクがありますが、よろしいですか?」

「いいわ。その代わり、ヴォイスチェンジャーで喋ってね。四十代女性よ」

「わかりました。十秒以内にミッション『国籍不明の未確認車両とのコミュニケーション』を開始します」

「あ、待って、イーハ」

パニーナはそう言うと、少し考え込んだ。妹は頭がいいから、なにか策略を練っているのだろう。顎に手をあてて、ママにそっくりな栗毛を口にくわえ込んだままブツブツとひとりごちている。

「そうね、イーハ、相手の重火器から攻撃射程圏はわかる?」

「計測します……最大射角で四十キロメートルです。あと二十分でキュービックは射程距離に入ります」

「では、距離が三十キロまで近づいたらミッションを開始してくれる?」

「その場合、攻撃回避の可能性がなくなるため、回避不可能リスクが発生します。よろしいですか?」

「大丈夫」

「わかりました、パニーナ」

イーハはそう言うと、ミッションモードを示す緑の点滅に移行した。

「どうして相手の弾が届く距離まで待つんだい?」

パンが尋ねると、パニーナは答える前に大きなくしゃみをした。そして、きまり悪そうに鼻水を手で拭うと、肩まで湯に浸かった。

「偶発的な武装衝突のデータでは、攻撃可能な状態になる前に発生することが多いのよ。優位に立ったと思った瞬間に人は交渉をしてもいいかなと思うのね。もちろん、十年前までのデータだけど」

「へえ、それはイーハも知らないことなの? パニーナは凄いな! 拍手!」

パンの拍手が鳴り止むのを待ってから、妹は得意気に続けた。

「イーハは戦争に関するデータの取得にフィルターがかけられているから、学習材料として不足しているの。なぜか、直接見ることは許されてるんだけどね。ママがそうしたんじゃないかしら」

「ふーん、たぶん、ママは僕やパニーナに平和な生活を送ってほしかったんじゃないかな。戦争なんてみんながやっているし」

「そう? 単に子供扱いしただけかもよ」と、パニーナはいつもの小生意気な様子を取り戻して笑った。「とにかく、お風呂を出てリビングに戻らない? このままじゃ風邪を引くわ」

交信が開始されたのはリビングに戻ってから二十分後で、聞こえてきたのは英語だった。

「ハロー、こちらジョンソン・ナムほか四名。現在、ハンティングをしにベーリング海を探索している。国籍はオーストラリア。そちらは?」

「ハロー、こちらはマリア・フィーニほか二名。ベーリング海に住んでいる」

ワーオ、という歓声が聞こえてきた。パニーナの嘘に驚いた様子だ。もっとも、いまのところあながち嘘とも言えないが。

「ハロー、マリア、なんだってまたこんなところに住んでいるんだい? イヌイットの末裔? でも名前はイタリア系だね?」

「ハロー、ミスター・ナム、私達はアメリカ合衆国連邦内アラスカ自治区の住民です。合衆国憲法に則り、ここで生活をしています」

ブーイングが聞こえた。たぶん、このナムという男の後ろで仲間たちが囃し立てているのだ。野暮なことを聞くな、という意味だろうか。ファン・ハンターならラグビーチームみたいに男だけなのかもしれない。

「パニーナ、もしかしたらさ」と、パンは耳打ちした。「この人達がスパイとかいうことはない? 聖骸を盗みに来たとか」

「もちろん、そうかもしれないと思って話してるわ」

こともなげに返すパニーナの言葉を聞いて、パンは恐ろしくなった。家族以外とリアルタイムで話すのは、生まれて初めてだ。パニーナはまだ五歳なのに、なぜこんな落ち着いているのだろうと不思議になった。もっとなにか、この場をうまくやり過ごせるような嘘をこしらえなければ安心していられない。

「そうだ、パパがいるって言わなくてよかったの? 男が少ないと思われちゃうよ」

「いいのよ」と、妹は力強く拒絶した。「私たちはいま、女一人で子供二人を育ててる少数民族の母子家庭なの。弱いけれど、周囲との関わりを絶って、小さな世界で生きてるの。おせっかいをやきたいかもしれないけど、私達のことはそっとしておいてほしいってわけ。そういうお話の映画に出てるとでも思ってて」

二人でこそこそ話しているあいだに、ナムは色々と質問をしてきた。ポーラーベアかムースを見たか? 食料はどうしてる? ヴァイタミンはどうしてるんだ、ベジミールか? その全てに対し、パニーナはそっけない返事で答えた。もうブーイングや歓声は聞こえなかった。その静寂の示すものが、交渉を諦めたスパイの決断なのか、それとも、気軽に弱者を侵犯しようとした者の悔悟なのかは皆目わからなかった。

それから交信がアクティブなまま沈黙が続いた。まんじりともせず待つことのできいないパンが尋ねると、「相談してるんでしょ」とパニーナは答えた。彼女はもうお湯を沸かし始めていた。キッチン台に並べられた器具から、彼女がポテトドーナツを作るつもりなのがわかった。マンマ・ミーア――と、パンは驚愕した――小さいパニーナは、相手がもしかしたら敵かもしれないなんて状況で、最近ぼくらのレシピに加わった頼れるオヤツを作ろうとしている!

「せっかくこうして出会えたんだ。友達になりたいんだよ」

パンがお菓子作りをはじめたパニーナの脇でうろうろと出来上がりを待っているときに、ナムが会話を再開した。

「ほっとけないんだ」

パニーナはヒーターの勢いを弱めた。グツグツと煮え始めていたお湯がおとなしくなる。

「こんな冷たい世界ですから、出会った人と交流したいというのはわかります。でも、私達家族は虐げられてきた結果、こうして人里離れて生活しています。どうか、そっとしておいてください」

再び続いた静寂のあと、ナムからの交信があった。

「わかったよ、マリア。僕達はしばらく、ここらへんに滞在して、狩りをする。その後、アラスカ方面へ行くよ。その間、もし気が向いたらまた交信してほしい。チャネルはいつでも開けられるから」

イーハは交信がアクティブでなくなったことを告げた。パニーナはふーっと深くため息をついた。

「とりあえず一段落ね。さて、ドーナツを完成させなきゃ」

パンはキッチンへ向かうパニーナのあとをとことこついていった。ほんとうはもっと聞きたいことがあったのだが、ドーナツの誘惑には勝てなかった。

■■■

■■■■

■■■■■

■■■■■■

■■■■■■■

オーストラリアの旅人たちは三十キロメートルの距離を保って幕営をはじめた。毛皮を持たない生き物なら五分で死に至る氷点下三十度の世界で、なぜわざわざテントを張るのだろうか。パニーナによると、それが南方から来た人の誇りらしい。ヴェトナム系の名前から判断して、オーストラリアといってもポリネシア区の富裕層だろうから、命の危険があるアクティビティをするため、わざわざ寒い中に眠るのだ。それで、帰ってから自慢するのだ。こんな寒いところで寝てきたんだ、死ぬかと思ったよ、と。ときおりドローンを飛ばして様子を見に行ったが、宣言通り狩りを楽しんでいるようだった。テントから上がる湯気によって何か料理をしているらしいのがわかった。夕方に日が落ちてからもストーブのようなものを焚いて外で飲み食いしている。獲物は銃で仕留めているらしい。風のない静かな日に、一度だけパーンという乾いた木霊が聞こえてきた。映像で見る限り、彼らは男三人、女二人の中年グループだ。たぶん、仕事が冬休みになって、こんなところまできたんだろう。特にリーダーのナムはパンと同じ黒髪で、ちょうど自分にパパがいたら、あれぐらいだったろう。

三日も経つと、パンは仲間に入りたくなってきた。

「ねえ、僕らの方からあっちに行ってみるのはどうかな? 家にいれなければ、聖骸があるってわからないし」

パンの提案に妹は心底呆れたという表情でおでこに手のひらをあてて、熱をはかる仕草をした。

「なにを言ってるの?」

「ほら、二週間とか言ってたから、もうすぐいなくなるだろうし」

「パン、よく聞いて。あなたははじめて会った他人に興奮しているだけなの。それはわかるわ。もうずっと四年ぐらい二人きりだったものね。私もそうよ。私なんて、生まれてからずっとだからね。ここが赤道直下のもっと温暖な、うっかり暖房を消したまま居眠りしても死ぬことはないような場所で、私たちになんの義務もなかったら、そうするわ。ハーイ、こんにちは、私パニーナですってね。ティクシーのお歌が上手なの、聞いててくれる? ってね。でもね……」

「ティクシーってなんだい?」

「アニメよ。アーカイブにあるでしょ」

「へえ、パニーナもアニメを見てるんだね。ずっと勉強してるのかと思ってたのよ」と、パンは急に妹が可愛く思えてきた。「どんな歌? 僕にも聞かせてよ」

パニーナは目をまんまるにして口をへの字に曲げ、怒りを露わにした。絵本に書いてある粛清の天使のような顔だ。パンは思わず笑いそうになったが、いま笑ったらパニーナがさらに怒りそうなのでやめておいた。彼女はたぶん、話したいのだ。

「でもまあ、いいのよそれは。本題とは違うわ。とにかく、私たちにはやらなければいけないことがあって、それは誰にも見つかっちゃいけないの。たまたますれ違った人に見つかってみなさいよ、その人たちがいまから三十年ぐらいたって死ぬときに、そういえばベーリング海の上で首なし死体を運んでいる小さい兄妹にあったなあって思いながら、それをすべて胸に秘めてひっそり死んでいくと思う? そうはならないわ。すぐに無線で本国に通報するに決まってる。そうしたら、私たちはあることないこと調べられて、秘密警察に拷問されるかもしれないのよ?」

「拷問?」

パンは驚いた。聖骸を運ぶことがそんなにひどいことだとは思っても見なかったから。たとえばそれは、コンビーフの缶詰をくすねてママに見つからないよう自分のベッドに隠しておくぐらいのことだった。

「拷問って……それは電気を流されたりするの?」

「そんなことしないわよ。でも、パンはお兄ちゃんだからひどい目に合わされるわ。注射をされたり、身体を切り取られたり……」

「わかった! もういいよ、パニーナ。ぜったい見つからないようにするから、この話は終わりだ」

「いいえ、あなたが完全に理解するまで終わりじゃないわ」と、妹は激怒したときのママみたいな口調で重ねた。「ここに聖骸があるってことは、絶対に知られちゃいけないの。たとえ隠し通す自信があったとしても、絶対にそんなことをしちゃだめ。そのためには、一切のリスクを排除しなければならないの」

「わかったよ。わかった。完全に理解した。僕はもうあのオーストラリアの人たちと交流なんてしない。冬眠したまま死んだポーラーベアみたいに黙ってるよ」

「ほんとうに理解したの?」

パニーナはまだ怒っていた。ここは兄である自分が折れるべきだ。パンは仲直りの提案として、もう残り少ないチーズを使ってサンドイッチを作ることを提案した。妹は「食べ物ばかりね」と呆れたが、チーズの味を悪くないと思ったのだろう、足取りも軽くキッチンへ向かった。

それから一週間、パンはパニーナに立てた誓いを守っていたが、接触はまったくの外部からもたらされた。ナムがどうしても見てほしいものがあるという深刻そうなメッセージを送ってきたのだ。ビデオチャットにしたいらしい。パニーナはこちらから映像を送らないことを条件に引き受けた。イーハが映しだした映像には、以前のように陽気な雰囲気はまったくなく、ナムはこれから食べるディナーを全部床にひっくりかえしてしまった子供みたいに暗い顔をしていた。

「やあ、マリア。先日、ポーラーベアを撃ってね。それでその、バーベキューにでもしようと思って腑分けしてたんだが……」

ナムは頭に手を当ててため息をついた。いかにも言い出しにくいといった暗い顔だ。

「人体の一部が出てきてね。おそらく、食べられてしまったんだと思うんだ。それで、もし君がこの遺体の身元がわかるならと思ってね」

「見せてください」

間髪入れずパニーナが言うと、ナムは後ろを振り向き、テントシートにくるんだものを広げた。

「頭だ!」

パンは思わず叫んだ。ナムは「ああ、すまない。子供が見ていたんだね」と謝罪した。しかし、それどころじゃない。あの人達は頭を自分の車に入れてしまっている!

「獣害に関しては州政府が対応してくれます」と、パニーナが答えた。「私達はそれが誰なのか、わかりません。このあたりで自然に殺される人はたくさんいます。ただし、通信では対応してくれないので、南のアトカまで持ち込む必要があります」

「そうだね、うん。わかるよ。もし身元がわかったら、埋葬をしてあげようと思ったんだ。アトカは遠いしね」

ナムはそう言うと、黙り込んだ。後ろの四人も頭を抱えたり、煙草を吸ったりしている。

「もういいですか? 私たちはその生首が恐ろしいのです。これから私たちはここを去り、さらに西をめざします」

パニーナはそう言いながら、すでにコマンドモードでイーハに出発の命令を下していた。充電効率は落ちるが、すでにキュービックは巡航モードへの変形を始めている。

「さようなら、ミスター・ナム。私達はもう行きます」

「うん、さようなら、マリア。幸運を」

そのまま通信を切ると、パンとパニーナは相談をした。あれは紛れもなく、「頭」だった。どう考えても都合が良すぎる。見失ったと思ったら、ポーラーベアの体内から出てきた。

「もしかしたら、あの頭は動物でも操れるんじゃないかしら」と、パニーナはうろつきまわりながらひとりごちた。「たとえば、体内に取り込まれるとか、そういう接触をすることで……」

「寄生虫と一緒だ! ぼくはそういうのを図鑑で見たよ」

「そうね、だとしたらあの人達がポーラーベアのお腹から引きずり出してくれたのはラッキーだったわ。熊のまま襲われたら、さすがにどこかしらの装甲が破られていたかもしれないもの。でも……」

「どうしたの?」

「あの頭がバカ正直にアトカに届けられるのもまずいわね……」

「どうして? 遠くにいってくれるんだから、安心じゃないか」

「本気で言ってるの、それ?」と、パニーナは顔をしかめた。「あんな死なないで動く生首なんかが届けられたら、大変よ。どうなってるんだってなるじゃない! 捜索が開始されるかもしれないのよ? 聖骸も奪われるわ」

パニーナはほんとうに悩んでいるようだった。頭がなにかも言えない。かといって、馬鹿正直に届けられたら困る。キュービックの中に入れるわけもにもいかない。となると……。パンは少し考え込んだ。どうすれば、この窮地を脱出できるだろう。

「そうだ、代わりに埋葬してあげるって嘘ついて、捨てちゃえばいいんじゃない? ドローンでさ」

パニーナははっとパンの方へ振り向いてから、そのアイデアを吟味しているようだった。やがて、彼女の顔から先ほどまでの焦燥が消え、生意気な知性が戻ってきた。

「それ、冴えてるわね。そうしましょう」

「近くのイヌイットの集落に葬式屋さんがあるとか、そういう風にいって渡してもらおうよ」

「そうね。そうしましょう」

パニーナは言い終わらないうちから通信を開始しようとしたが、チャンネルがアクティブにならない。さっきの返事がそっけなさすぎて、怒ってしまったのだろうか?

「イーハ、ナムたちは通信圏内にいるのかしら?」

「はい、三十五キロの位置で停止しています」

「停止?」と、パンが聞き返した。「じゃあ、接続リクエストを再送してよ」

「すでに五回送信しています。もう一度送信しますか?」

「いや、いいよ。ぼくが見てくる」

パンはすぐさま偵察用ドローンを発信させた。もしかしたら、という思いに突き動かされる形だ。ポーラーベアの胃袋に入っていたのがたまたまでなければ、人間を操る方が簡単だろう。ドローンのカメラと集音器をオンにして、雪原を滑るように急いだ。しかし、装甲車まで辿り着くより先に、事態はかなり悪いだろうことがわかった。銃声が聞こえるのだ。

到着したドローンがホバーモードに切り替わった頃、すでに銃声はやんでいた。もう戦いは終わったのだろうか? パンはドローンを旋回させながら、テントや装甲車を調査した。装甲車の入り口には男が血を流して倒れている。あの短い髪はナムだ。雪の上に赤い血しぶきが扇状にひろがっている。後ろから撃たれたのだろう。ということは、逃げようとしたのだ。相手は圧倒的に強くて、恐ろしくなったから逃げたのだ。ポーラーベアを趣味で狩るナムが。パンはドローンの高度を下げ、ナムが逃げ出そうとした扉にカメラを合わせようとした。そこにいたのはポーラーベアでもスノーバイソンでもなく、女だった。あのメンバーの一人だ。喧嘩でもしたのだろうか? そんなことを考えていると、女がこちらに気づき銃口を向けた。避けようとしたが、ドローンはあえなく墜落し、カメラは雪に埋もれて暗闇だけを映した。

ほどなくして、画面の視界がさっとひらける。雪の照り返しで画面が白く飛んだ後、頭が映った。ドローンが捕まったのだ。パンはドローンに自爆コマンドがないかどうかをイーハに聞いたが、そんなものはなかった。

「やあ、パン」頭はカメラ越しににっこりと笑った。「大きくなったな」

■■■■■

■■■■■

■■■■■

■■■■■

■■■■■

以下に挙げることはすべて事実だ。オーストラリアの旅行者五人を殺してしまったこと。一人の身体をは操るために以前の頭を切り落として頭がのっとったということ。頭には別の生物の神経系に干渉する力があるということ。脳幹に埋め込まれたジェネティックモジュールが完全に壊れない限り、体組織のほとんどが再生可能だということ。

そして、以下に挙げる頭の主張はすべて未確定事項だ。頭はカタオカ・ラムダといって、生体拡張研究の第一人者であること。パンとパニーナの父親であること。妻カエラ・ガンツ(ママのことだ!)との意見の違いによって、頭部を切断され、外に捨てられてしまったということ。これらがすべて未確定事項となっているのは、パニーナの方針による。彼女はラムダがキュービックの中に入ることを絶対に許さなかった。

ラムダは自分が家に入れてもらえないということや、ママがもう死んでしまったことなんかを聞いて、だいぶショックを受けていた。雪の中にうずくまって、身体に吹雪が降り積もるのを止めもせず、ただ打ちひしがれていた。パンはその姿を少しかわいそうに思ったが、入れてあげることはできなかった。それに、身体は若い女で頭が男という気持ち悪い姿の生き物に父親だと名乗られても、ピンと来なかった。

「仮にあの男女の言っていることが事実だとしても、ママがいないんだから確かめようがないじゃない」

最初の夜、パニーナと相談していたら、彼女はそう漏らした。イーハにはすでに推測を依頼していたが、類似の情報がこれまでなかったので、判断のしようがないという。それもそうだ。十年近くキュービックを追い続けてきた頭が実は自分の父親だという事実の妥当性を計算する仕事は、イーハを設計した人も想定しなかっただろうから。

妹には言っていなかったが、パンはラムダが父親だという主張には同意していた。彼の黒い癖っ毛と、くりっとした丸い瞳はパンにそっくりだったから。ママやパニーナよりも、ずっとパンに似ていた。それに……ママが死んだことを伝えたとき、とても悲しそうな顔をしていた。パンはこれまで他人と会ったことがない。それでも、あれが嘘つきの顔には見えなかった。

パンとパニーナ、そしてラムダの三人で合意が取れたのは、ラムダをキュービックの中に入れないということ。ラムダの主張では聖骸は買い取ってもらえないはずなので、実際にチュミカンまで行ってみること。それで売れなければ、ラムダが正しいということになる。チュミカンまで二千キロの道のりに、ラムダがついてくるのはかまわない。

はじめは不平を漏らしていたラムダだったが、子供たちの言うことならば、と後をついて来た。雪原の中、タンクトップとカーゴパンツしか履いていないので寒くないのかと思ったが、血圧を高くしているので平気らしい。食事はとらなくても構わないが、体組織の組成が追いつかなくなって、身体が維持できないというので、ときどきカリブーの肉やじゃがいも、野菜を投げてあげた。ドローンから投げ下ろされるポリ袋を拾うたびに「犬じゃないんだぞ!」と怒っていたラムダだったが、楽しそうだった。手づかみで肉を食べ、それが終わると歩いてついてきた。ほとんどの場所は凍りついていて歩きやすいが、吹き溜まりの雪深い場所ではキュービックが踏み固めた跡でもラッセルが大変そうだった。

キュービックが停止すると、ラムダは風を避けられる場所を探してうずくまった。キュービックの中には入らないという約束をきちんと守っていた。

一ヶ月ぐらいが過ぎた頃、パンはパニーナに黙ってラムダと話すようになった。菜園室の外壁を開けて、ガラス越しに話すのだ。ガラスは十分に厚かったが、コップをあてて喋ると、外まで音が伝わる。ラムダも両手で筒を作って話しかけてきた。ラムダは低い声で、早口の英語を喋り、少し訛っていた。父親っぽいな、とパンは思った。大きくて、力持ちで、声が低いのはパンの父親像にぴったり当てはまっていた。ただ一点、身体が女なのはやはりおかしかったが。

あるとき、パニーナの話になった。パニーナが生まれて一年でママが死んで、それからずっとパンが育てていたときの話だ。パンはパニーナが生まれる前とくらべてどれだけ大変だったかを説明しようと思ったが、うまく思い出せなかった。パニーナがいなかったときのことがまったく頭に浮かばないのだ。

「パン、お前の記憶はたぶん消去されてるぞ」と、ラムダは言った。「だって変だろう。少なくともパニーナが生まれる一年ぐらい前にはパパが家にいないとおかしなことになっちゃうんだから。パパは寝取られ男かい?」

頭の中で計算してみて、たしかにそうだな、と思った。パパとママからパニーナが産まれたのなら、パパのことが記憶に残っていないとおかしい。でも、パンの頭はその時期を思い出そうとしても、パパの顔は一切出てこなかった。

「どうして僕の記憶は消されたの?」

ラムダはガラス越しに首を振り、少し泣いているようだった。

「たぶん、ママはおまえのことをかわいそうに思ったんだよ。パパがいなくなったなんて思いながら生きていくのは」

そうなのか、とパンは思った。と同時に、忘れられてしまったラムダのことも少し可愛そうに思った。

キュービックは旅程を続けた。ラムダが家の中に入れられることはなかったが、狩猟や腑分けの協力体制を築くことができたので、以前よりも楽になった。ラムダはポーラーベアに寝込みを襲われてから武器を支給された。28口径の拳銃だが、肉を溶かす弾丸が入っているので、ポーラーベアでもスノーバイソンでも一撃で倒せる。これまで仕留めた獲物の毛皮で服を作り、ポーラーベアのコートとカリブーの服を来て、唐松の倒木で作ったスキーを履いていた。パンはドローンで自分たちを俯瞰して眺めるのが好きだった。大きなキュービックのあとを動物の毛皮をまとったラムダがとぼとぼとついてくる。それはまるで守護神のようだった。雪の神が自分たちを守っていてくれるのだ。家族とはいいものだ。

事情が変わったのは、チュミカンまであと七年というところまで来たときだった。パンはもう十二歳、パニーナは八歳だった。

パニーナの記憶は混濁し、イーハへの指示もまともに出せなくなった。ろれつも回らず、眠りにつくことが多くなった。失禁さえすることがあり、その事実を知って泣きわめいた。イーハはアルツハイマーに酷似した症状だと診断した。アルツハイマー? 高齢者が発症する病気です、とイーハは補足した。

「ラムダ、パニーナの頭がアルツハイマーでおかしくなっちゃったよ」

菜園室のガラス越しにパンはラムダに助けを求めた。

「アルツハイマーはババアがなる病気だろう? イーハで直せるはずだぞ」

「でも霊安室は使っているから……」と、パンは気まずそうにラムダの顔をうかがった。「その、聖骸をメンテナンスしてるから」

「聖なるもクソもあるか! あれは俺の身体だ!」と、ラムダはガラス窓を叩いた。「メンテナンスじゃなくて、代謝を止めてるだけだろう」

「代謝?」

「身体が再生してくるから、傷口を作り続けてるだけだ。そんなもの、放っておけばいい」

「でも、暴れだしたら困るから……」

「自立しては動かないよ。そんなに心配なら、俺を中に入れたらいいだろう」

ラムダの言葉は騙そうとしているように思えなかった。これまでの三年間だって、もしママの言うとおりパンとパニーナを殺そうとしているなら、いつでもできたはずだ。

「ひとつ聞いていい?」と、パンはさらなる確証を求めて訪ねた。「ずっとむかし、この部屋の天井に穴を開けて入ってこようとしたことがあったでしょう? あれはどうして?」

「どうして?」とラムダは聞き返した。「パパは頭だけになったとき、ほとんど何も考えられない状態だったんだよ。アルツハイマーよりひどい状態だったんだからな。生きることに必死さ。家の中に入れてもらおうとしてたんだろう」

「でもね、パパ。あのときは首から変な機械が伸びて、ドリルみたいに穴を開けようとしたんだ。あれはまるで恐ろしい寄生生物だったよ」

ラムダは心外だというように顔をしかめた。

「ひどいな、パン。俺だってそんなこと覚えていない。なにせ、脳に酸素がほとんどいっていなかったんだからな。モジュールが俺の意思に従って、勝手に動作したんだろうよ。そんなことより、パン、おまえいまパパと言ったな」

「言ったかな?」

「言ったよ」

「うん、言ったかもしれないね」

「よし、じゃあこうしよう。パパをいまからこの家の中に入れてくれ。そうしたら、俺は首を戻す。聖骸とやらを売るのは諦めよう。医療セクションが使えるようになる。それで、パニーナを助ける。いいか?」

獣の毛皮をまとった守護神の姿をガラス越しに眺めながら、パンは頷いた。パパの帰還だ。

霊安室に向かったパンには、まずやらなければいけないことがあった。首の切断だ。一度ジェネティックモジュールを取り付けると、それを自分の意思でとりはずすことはできない。生体組織を融合させるのだから、生身の人間の首がぽろっと取れないのと同じ理屈だ。そこで、外科的な手法を用いる必要があるのだが、その役目がパンに任せられた。

ドイツ製のよく切れる肉切りマチェーテを持ち、床にうつ伏せになったラムダに馬乗りになった。首筋に刃をあてると、一息に切り出す。ラムダの「んんっ!」といううめき声が聞こえてくる。カリブーの皮を剥ぐときはもう死んでので騒がれることはないが、生きている人間の首を切るのは初めてだ。切っている最中に騒がれるのはあまりいい気持ちじゃない。とっととやってしまった方がいい。ぐるりと骨の周りの肉を切ると、あとは骨だけになった。

「パパ、骨はどうする? ここから上は残しておいてほしいとかある?」

ラムダはパンの方をしかめ面で仰ぎ見て指をくるくると回した。急げという意味だ。よく考えたら、もう喉も切ってしまっているから話すことはできない。パンは骨の節にマチェーテを当てると、上から思い切り木槌で叩いた。そのときの衝撃で首がツツーと血に濡れた床の上を滑っていった。

霊安室の手術台の下に入り込んだ首を拾うと、パンは聖骸の首にそれを置き、上からぐっと抑えた。なにかが頭から胴体へと貫いていく感触が伝わってくる。ラムダの頭に埋め込まれたモジュールが聖骸のモジュールを探しているのだ。その二つが物理的に接触すれば、ラムダの首は元通りになる。

十分ほど経った頃、ラムダが「もういいぞ」と呟いた。

「次は腕だ。あっちにもモジュールが入っているから、取り付けてくれ」

言われたとおりとりつけると、さっきと同じような肉を貫く感触がした。

「おい、パン、ちょっと曲がってるぞ。このままじゃ腕が回ったままくっついちまうからな。少しだけ左に回してくれ」

「こう?」

「そう、そこだ」

「これって逆につけたらどうなるの? 手が逆さまになるの?」

「逆さまにはくっつかないさ。ただ、ちょっとずれてる場合はそのままくっついちゃうな。不便だぞ。まあいい、あとはイーハに任せよう」

そういうと、ラムダはイーハに指示を出した。これまで聖骸の傷口をメンテナンスしていたアームが糸を出し、器用に傷を縫合していく。終わったあとは医療用フィルムでラッピングして終わりだ。そのままラムダはしばらく目をつむり、言った。

「やっぱり、自分の身体だと生体馴致が早いな。自然が一番だ」

ラムダは手術台から立ち上がった。すぐパニーナの治療をしなければならないのだ。

パニーナはラムダの姿を見て、ベッドの上で狂乱状態になった。パンがそばによって抱きかかえながら「大丈夫、怖くないよ」と言っても身体をはげしくのけぞらせていた。その騒動を離れて眺めていたラムダは、パンを呼び出して飲み物を渡した。

「これはなに?」

「鎮静剤だ。すぐに眠る。飲ませたら手術を始めよう」

パンはコップを受け取ると、匂いを嗅いだ。パニーナの好きなメロンシロップの甘い匂いだった。

手術台に載せられたパニーナは磁気スキャンされた。イーハが映した画像とデータを見たラムダは手術台をドンと手で叩いた。日焼けした浅黒い肌に悔しさが滲んでいる。

「そんなに悪いの?」

「悪いかというと、そうだな……悪いな。でも死にはしない」

「じゃあ助かるの?」

ラムダはしばらく答えなかった。それからふいっと霊安室を出ていくと、いままで誰も飲むことのなかった缶ビールを持って返ってきた。赤いラベルの缶をぷしゅっと開け、それを一息に飲み干す。首のラップに少し水分が滲み出て、それがしみるのか、「あうっ」とうめいた。

一息ついたラムダの説明によると、たぶんママはパニーナにサルボ――一斉射撃——をしていた。記憶領域の生体間転写だ。おそらく、死期を悟ったママは、二人を助けるためにそうしたのだ。さっき錯乱したときに「やめてカタオカ」と言っていたので間違いない。カタオカと呼ぶのはママだけだ。でも、それは結果としてパニーナを殺すことになっている。脳が成長段階にあるうち、少なくとも十五歳までにサルボを行って成功した試しはない。パニーナの脳が成長するにつれ、ママの記憶は壊れる。そして、その壊れた記憶の断片がパニーナ自身の意識となってしまう。かわいそうなパニーナ! パンは話を聞いているだけで、鼻の奥から熱いものがこみ上げてくるのを防げなかった。

「パニーナは……助からないの?」

「結論から言うと、死にはしない。生物的には。危険な記憶をまるごと削除すれば、パニーナは死なない。少なくとも、いまみたいに苦しむことはない。しかし、もうお前の知っていたパニーナはいなくなる」

「ぼくの知っていたパニーナ? パニーナはパニーナだよ」

「パン、おまえはパニーナがママみたいだと思ったことはないか?」

「うーん、どうだろう。ぼくを子供扱いすることはあるけどね。『ねえ、パニーニ』って。あとぼくより歳が下なのに頭がいいよ」

「それはママの部分だ。いまから、その部分はなくなる」

「なくなる?」

「パニーナは以前知っていた高度な知識を失う。これまで水がたくさん入っていたコップが空っぽになるようなものさ。ただ、少し副作用が出るだろう」

「っていうと……パニーナは大学にいけなくなるの?」

「大学はいけるかもしれないな。行く意味があるかどうかはさておき」

「でも、他に方法はないんでしょう?」

パンは手術台の上で眠るパニーナの顔を眺めた。ママのようであったといわれるとそうかもしれない。生意気で頭がよくて、いろんな料理のレシピを探し出してくるのがパニーナだった。でも、これまでたった二人で生きてきた家族なのだ。もし助ける方法が一つしかないなら、それをやるしかない。

「わかったよ、パパ。でもお別れさせて。パニーナの中のママに」

ラムダはうなずいて答えた。パンは頬にキスをした。さよなら、ママ。ラムダも続いてパニーナの頬にキスをした。パンより少しだけ長いキスだった。

■■■

■■■■■

■■■■■■■

■■■■■

■■■■■

キュービックは旅立ちから十七年後、チュクチ自治州のウェスト・アナディールに到着した。当初の予定のチュミカンとは異なる、チャイ=ルースと国境を接するカナダ共和国の一部だ。元はベーリング海沿岸の港町だったが、いまでは北緯六〇度以上に存在する世界的にも稀な集落だ。温泉があるので、凍らない水源が存在する。気温も高く、冬でも氷点下三十度を下回ることはない。キュービックはそこを定住の地とすることになった。

パンは十七歳、パニーニは十三歳になった。パニーニは記憶の消去から霊安室で――もっともパニーナの手術以降は病室と呼ばれたが――聖骸さながら二年間眠り、目を覚ました。パパの言っていた通り、前ほど頭はよくない。でも、それはコップの水が空になったからで、また入れてあげればいいだけだ。一つだけいい変化としては、パンのことをパニーニとは呼ばなくなったこと。

パパはこの町で医者を始めた。医者といっても、研究者だ。イーハをフル稼働させて何人かの仲間と連絡を取り合い、全球凍結に備えている。パパが開発したジェネティックモジュールは人類が氷河期を生き延びるためのものだ。特に、首だけになってもモバイルハウスにたどり着いて生き返ったパパのエピソードは、生体強化のアプローチの正しさを示すものとしてよく話題に登る。

これから先、寒冷化が進むことははっきりしている。アルベドが高くなり、地球が氷の惑星となれば、人類は生き残っていないだろう。パパは争いを避け、人類の生き残りを模索するコミュニティに所属している。コミュニティの名前は「解散予定」だ。人類が生き残ることができたら解散するし、失敗したら誰も生き残っていないから同じく解散する。パンも十八歳になったらそのコミュニティに入る予定だ。家畜化可能な生物と寒冷地植物の調査をすることになっている。

パンは一度だけ、どうしてママはパパの首を切って捨てたのかについて訪ねたことがある。もう三年以上前だ。パパがそのことについてあまり答えたくなさそうなのは明らかだった。氷河期における生存戦略として、ママは生存可能な南方へ向かうことを目指していた。いままでの世界で生きることにはお金もかかるし、人々は常に競争にさらされている。パパはもっと大きな視野から人類の生き残りにかけることを目指していた。大きくなったパンには、愛する者同士のあいだにも意見の対立があることはわかる。ただ、そうした違いだけで首を切ったりするのはどう考えてもおかしかった。

「新しい人生をはじめたかったんじゃないかな」

パパは寂しそうに答えた。

「ママを恨んでる?」

「どうだろう。一言では言えないな。それに、パパの故郷では死んだ人を悪く言っちゃいけないという決まりがあるんだ」

「それはどうして?」

「呪われるからさ。もしかしたら、ママの生首がおっかけてくるかもしれないだろう?」

パパはそういっておどけてみせたが、顔はいまにも泣き出しそうだった。

パパはキュービックに戻って以来、ずっと動物の毛皮を身にまとっている。それはたぶん、パンが守護神のままでいてほしいと言ったからなのだと思う。

パンは「解散予定」に入ったらとパパと一緒にスノーバイソンを借りに行って、その毛皮で服を作ろうと思っている。パニーナにもトナカイの帽子とアザラシのワンピースを作ってあげよう。家族みんなで毛皮を身にまとって、この氷河期を生き延びるんだ。

パンはその計画を教えてあげようと思ったが、やめた。もっとなにか、家族にとって特別な日、パパの誕生日とか、パパがはじめてキュービックに入れてもらえた日とかに教えてあげたほうが喜ぶだろうから。

文字数:25171

【円城塔:5点】

鮮烈なイメージが先行しているが、それぞれにきちんとした理屈がついており、おもしろく読んだ。明らかなオーバーテクノロジーを力技で処理していたり、死んだオーストラリア人観光客を誰も気にしないままハートウォーミングなオチに突入する展開など、やや天然っぽさを感じるところはあるが、これはこれで味わい深い。お父さんが完全に信頼できない語り手なので、ここにもう一捻り加えてもよかったかも。

【伊藤靖:4点】

あまりにも振り切った展開がすばらしい。ただ、旅をはじめた目的が梗概を読まないとわかりにくくなってしまう点、5人殺したときのお父さんの意識はどうだったのかといったディテールなど、気になるところはいくつかあった。

【大森望:5点】

あまりにも振り切った展開がすばらしい。ただ作品内において、母が父の頭を切り落とした動機や、父が旅行者5人を殺した理由、そもそもの旅の目的など、さまざまな行動原理や意味合いが描かれていないのはいかがなものか。ことさらに説明することをあえて避けたものとは思いますが。それでも文章力のおかげもあり、読んでいるときはそのようなことをさほど気にせずに読まされてしまった。

【新井素子(前回ゲスト講師)】

梗概で読んでおもっていたのより、ずっと楽しめました。梗概の時に感じた疑問点も解消されてたし。

※点数は講師ひとりあたり9点(計27点)を3つの作品に割り振りました。