選評

梗 概

ホモ・テトリミノ

この宇宙はコンピュータによって生み出されたシミュレーション世界である、という衝撃的な証明からおよそ三十年が経過した1995年。だけど実際のところ、その事実は別に世界を一変させるようなものでもなかった。数億ドルをかけて建設された世界をバグらせる実験施設のニュース、人をハイにさせる非合法の怪しげな数列、壁抜けの裏技を信じて銀行に車で突っ込むイカレ野郎の三面記事、宇宙人やイエティに混じって囁かれるピクセル男の噂、シアトル郊外の高校生にとって世界が変わったんだろうなと思えるのはこれくらい。この世界を作ったのは神なのか人なのか、何の目的なのか、それすら未だ分からない。

僕はハイスクールで一番数学ができる日本人の留学生リカを、つまり、僕の次に数学ができる子を誘ってネットで拾ったやばいコードを手書きで試してみる。扉を閉め切ったバスルームで錯視の上に書かれたコードを読み出すと世界がどんどんスローになって空中で水滴が静止し、巨大化し、やがて球形の水滴が角張った立体に変質し、ついにまっ平らの板になってしまう。

だがその先がおかしかった。その板には小さな窓が開いていてそこから一人の女の子が出てきてバスルームの扉を開けて出て行ってしまったのだ。

誰だ?

彼女は同じハイスクールのアイシアという子だったが、僕が数列の話を口に出した途端激怒してしまう。彼女の兄エドは数学中毒の副作用で今も意識不明なのだ。当然彼女はネットの謎の数式とは無関係だった。つまり本物のアイシアと別に謎のアイシアがいるわけだ。

その謎のアイシアが夜、現れる。彼女はエドによって作られた存在であり、現実のアイシアと接触を求めていた。エドの意識はエドの肉体と切り離された状態で、世界の隙間で生きてるらしい。数億ドルなんてかけなくても、世界はバグらせられる、それどころか書き換えすらできる。ほとんど神じゃないかって思う。だけどそのせいでエドは軍に狙われている。

僕らは本物のアイシアと出会う。病院のエドの元へ急ぐが特殊部隊によって病院は占拠されている。激しい銃撃戦が起こり、病室で寝たきりのエドが殺され、偽のアイシアも重傷を負う。

そこにエドの意識が現れる。

巨大な立方体の結晶、それが肉体から切り離され、再び戻ることも叶わなくなったエドの姿だった。そもそも精神と肉体が切り離されるとはどういうことなのか? この宇宙を作った「神」とも呼べる奴らは、この広大な宇宙をそのままシミュレートできるような途方もない科学力を持ちながら、わざわざ地球人類の思考について、物理的な世界設計とは別の設計によって実現してるのだ。つまりこの世界は物理世界と精神世界によって分断されていて、人類の精神は別世界にあり、つまり厳密には、人類はこの宇宙の進化の果てに生まれた存在ではないってことらしい。

だけどバグによってアイシアを一から組み上げてみせたように、この宇宙は我々のような精神存在を物理的に構築するための力量を元々備えている。エドの目的は物理世界から精神世界をシャットダウンし、物理世界のみで新しい宇宙をシミュレートし直し、真っ当な人類を宇宙誕生から百億年かけて作り出すことで、もう一度まともな姿で妹と再会するというものだった。

だけどそれは、地球上の全人類の精神が、一つの宇宙の始まりから終わりまで、数百億年、数千億年、永遠に隔離され、ただ動き続けるだけの存在になることを意味している。

世界が崩壊する。

僕はハイスクールのベンチに横になった状態で目覚める。世界は何も変わってなかった。いや、今度の世界はシミュレーションではなかった、少なくとも誰もそう信じてなかった。だけど僕もリカもあの事件を覚えている。

エドとアイシアがもう一度暮らす世界を作るためには、まず人類が生まれ、歴史が形作られなければならない。世界の方向性を形作るためのフラグがこの世界には埋め込まれている。アイシアがフラグを細工して僕らの記憶に少し情報を加えたのだ。このアイシアも、本物のアイシアと、謎のアイシアと、全部が少しずつ混ざっている。そしてエドは「神」の目を欺くために、精神世界からの物理世界への介入自体を切断するのではなく、物理世界において生み出された無害なシステムの内部において消尽させるシステムをこの物理世界に組み込んでいたのだ。

携帯ゲームの電源を入れると、内部の法則に従ってブロックが落ちていく。ブロックは一列揃うと消える。ブロックは僕らの操作する通りに動きながら、時に思いがけないような場所に落ちて、はまってしまう。

この「思いがけなさ」は、どこからやってくるのか?

あらゆるゲームは別の宇宙の表徴なのだ。

文字数:1902

内容に関するアピール

文字数:859

ホモ・テトリミノ

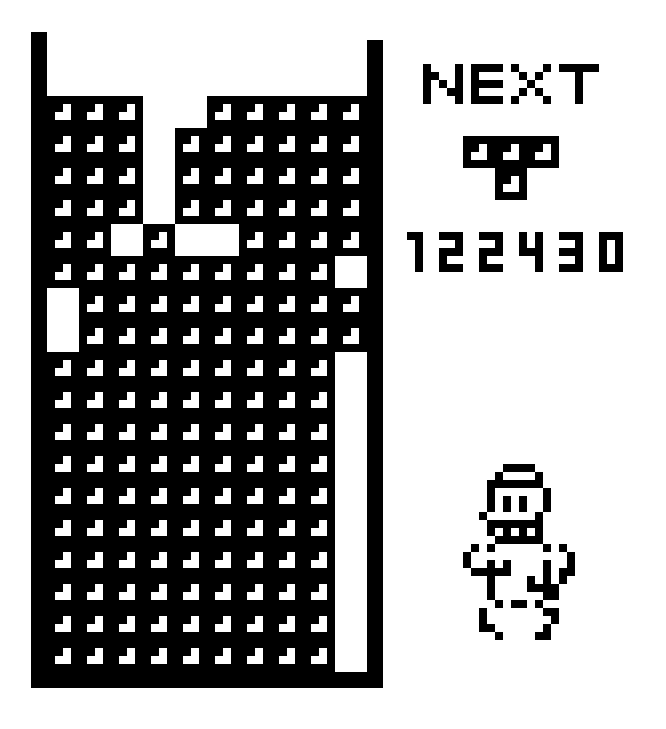

問1.

次に挙げる図は、テレビゲーム「テトリス」のある局面を描いたものである。テトリスはソ連の数学者アレクセイ・パジノトフが1984年に開発したゲームであり、上から落ちてくる「テトリミノ」と呼ばれる正方形四つで構成されたブロックを隙間なく積み上げ、スコアを競うものである。以下の状況において、最も理想的なブロックの配置を答えよ。

正解は、こう。

| 「はっ!?」 思わず目を疑う。疑っている間に次のブロックがやってきて間断なく積み上がりゲーム・オーバー。モノクロの単調なタイルで描かれた猿がひっくり返り手足をばたばたさせる。 |

||

| ため息一つつくと、俺の意志で空中のタイルはバラバラと崩れ、やがて、だが、また再構成される。チープなロシア民謡、テトリスのタイトル画面、といってもアーケードやNESじゃなくて自家製プログラムだからそれほど凝った代物じゃない。一片が1/5インチほどの黒いタイルは今にも風に吹き飛ばされてグラウンドまで飛んで行ってしまいそうだけど、しっかりと宙に浮かんでいる。 君たちも学校に入りたてだったころ、薄っぺらな金属のトークンを宙に浮かべて、算数の問題なんかをやったことがあると思う。小さなラジオに似たプラスチックの箱の上にトークンを並べて、それぞれのトークンにサインペンで数字を書いておもちゃの電卓を作る。どう見たっておもちゃだ――なのに電卓のボタンに見立てたトークンを爪で叩くと、机の上に散らばってた他のトークンが宙に浮かび、自動で算数の問題を解いていく。 |

「猿? これが? これが猿ならダーウィンも進化論を思いつくのに相当苦労しそうね。それとこのずーっと鳴ってる人を苛立たせるこの音、何?」 「それは効果音だよ。BGMだ」 |

|

| BGMに合わせて痙攣する猿に手を伸ばす。人の手が触れた部分からタイルの魔法は解けてバラバラと落ちていく。壊れるのはあっという間だ。何も残されていない空間をL字型のブロックが空しく降りていく。俺はかぶりを振ってミントキャンディの缶を裏返し二回叩く、と、足元に落ちたタイルが綺麗に缶の中に吸い込まれていく。 | ||

| 俺が今操ってるタイルも、原理的には全く同じだ。物理空間上に手のひらサイズの微視的な論理空間を滑り込ませる。俺の手元にあるミント・キャンディの缶、これがコントローラー兼プログラムだ。中を開いて見てみるか? ほら、タイルがびっしり立てられている。もちろん1995年の今になっちゃ実際のコンピューターの方がずっと便利だけど、少なくともハイスクールの休み時間にベンチに腰掛けてランチを食べながら暇を潰す、こういった目的なら充分現役だ。 | 手のひらサイズで微視的、と呼ぶのはどうもおかしい気がする。けどつまり、こいつは古典的な物理法則からまったく隔たった法則によって動いているということで、微視的というのはあくまで慣例的な――まあ、ほら、もうすぐ詳しく説明する。 | |

タイルはこの世界がコンピューターによるシミュレーションであることが裏付けられた後の世界で生まれた、ちょっとした楽しみの一つだ。不良セクタ空間の観測により1960年代に実証されたシミュレーション仮説は人類の科学知識がついにこの世界の限界まで到達したことの証であり――すべての科学が根拠を失い終わってしまったことの証でもあった。と、まあ歴史教科書の執筆者はいくぶん悲観的な調子だけど、一方でその不良セクタ空間をはじめとしてヌル物質、カーネル物理学、何百億ドルもかけて行われるアドレス解析プロジェクトなど、近年の理論情報科学の発展は人類に新しい形の知と発見を次々と与えている。と、情報科学の教科書には書いてある。まあ、授業じゃないんだからどっちだっていい。

| タイルは個人の論理的思考に感応する質量ゼロの物質、いわゆるヌル物質だ。個々のタイルはいわゆるパーソナル・スペースの範囲内において、飛んだり跳ねたり震えたり、宙に静止し回転したり、自由自在に操ることができる。一方でそれはあくまでもパーソナル・スペースの内部においてのみ実現する魔法であって、さっきみたいに手を突っ込まれれば簡単に壊れてしまう。 そしてタイルは、タイルそのものを使って論理回路を組むことができる。さっき見せたミント・キャンディの缶、中身を思い出してほしい。1/5インチインチ四方しかないタイルを一枚ずつ立てるのはそれなりに大変な作業だけど、慣れてしまえばなんてことない。必要なのは手先の器用さじゃなくて、あくまでも精緻な思考と集中力だ。一度組み上げてしまえば再圧縮していつでも呼び出せる。 |

「ではヌル物質が発見された経緯について、スティーブ、発表しなさい」 言われてのろのろ立ち上がる。はい、それは1945年のマンハッタン計画による原爆実験の結果、初めて発見された物質であります。最初に存在を知られたのはナンバーズと呼ばれるタイプのもので、それは数字――はいあの、そうです先生、私たちが普段使っているアラビア数字とまったく同じものです。1/10インチほどしかない砂粒のような数字が位置情報に合わせて自らの形を変化させるわけです。 えー、州の自然博物館に行ったことある人? まあ、低学年のころ一度は行ったと思います。展示の中にナンバーズがあります。モジュールから吊り下げられたガラスシャーレが浮かんでいて、拡大鏡の向こうにナンバーズがあります。スイッチを入れるとモジュールがゆっくり回転し、すると数字がめまぐるしく変わり、あれはまるで生きてるみたいだった―― 「結構ですね」一切表情を変えずにキャシー先生。「続けてちょうだい」 |

そう、我々はコンピューター・シミュレーション上の存在だ。この事実は人々の世界観を塗り替えるに充分なインパクトがあったはずだし、精神文化的な影響もそれなりに大きかったんじゃないかと思う。自分たちの存在がスクリーン上で動き回る点に過ぎないと人々が考え始めた結果、どうなったか?

どうなったんだろうか。

フットボールクラブの連中がグラウンドを駆けまわっているのをぼんやり眺めながら考える。足が速くなる、勉強ができる、社会に貢献する、子供を作る、つまるところ、生きる、そして死ぬ。こういったこともまたすべて、0を1にして、1を0にする、数字の問題でしかない。そのことをはっきり突きつけられた人々は、しかし、案外何も変わらなかったんじゃないかと思う。もともと人間は、紀元前の昔から、人間が、誰かによって作られてきたんじゃないかってことを漠然と考えてきたわけだ。数百万年も生きてきて、今更コンピューターだと言われても、第一ぴんと来ない。

ただし、だ。この世界がコンピューターかもしれないということはいいとして、それでは、人類を作り上げたのはいったい誰なのか? という問題は残っている。つまり、この世界を作ったのは、人か、それとも神なのか? 前者であればそれはある種のニヒリズムであり、後者であればそれは、えーと、うまく言えないけどつまり。

「ファナティック」

そう、それ。どうも。

そうだ、こういった事象を神の存在証明そのものだとする新しい考え方がアメリカでも急速に広がった。例えばベンじいさん、日曜日になるとプラカードを持って一人、メインストリートに繰り出しては神を讃えることを不信心者に向かって無差別に訴える。「主はー来ませりー! 主はぁー来ませりー!」

まばらな拍手。

「ありがとう」Fの成績を与える生徒に向けられるようなタイプの、ありがとう、にしか思えなかった。「よくできた発表でした」

向こうの席でケイティは満足げ、俺はと言えばもうへとへとだ。

「これで本当に単位もらえるのかな? 先生の表情見てたら、どんどん自信が失われてく」

「ばっちりだったじゃない。ばっちりじゃなきゃ困るのよ、あたしがついてあげたんだから」デイブからの紹介で知り合ったケイティだが、常に自信に溢れてる奴の励まし――これはこれで慰めにはならない。「あんたももうちょっと、数学以外もたまにはがんばったら?」

「そんな気にはならないよ」今取り出したのはさっきのミント缶とは別のやつ、新しいプログラムを組む予定。缶を開いて叩くと何百枚かのタイルがふわりと飛び出しランダムに回転運動を始める。「微積分とか幾何学とかはまだ、学ぶ価値があるけど――それ以外はゴミだ」

「どうして」

「だってさ。いいかい、この世界は全て数字の組み合わせ、あそこの値が0、ここは1、これだけで決まってるんだ。歴史も、科学も、正義も悪も、恋愛や体育だってそうさ。フットボールクラブの連中を見ろよ。あれだけ体動かして一生懸命、それをただ、0を1にしたいだけ。無意味だよ」

「スティーブ。それ別に、この世界のしくみがどうとか全然関係ないわよ。0を1にするために頑張るのは、この世界が電源落としたらぱっと消えちゃうようなコンピューターの中でも、そうじゃなくて、あの、何か別のもっと確実なもの――あたしたちが生まれるずっと前にそうだと信じられていたような世界であっても、同じじゃない。ホームランを打つ、お金を稼ぐ。今だって」ケイティがペンケースから取り出したるはたった二枚のタイル。「歴史のクラスを点を上げるために頑張ったんでしょ?」彼女がはじいた二枚のタイルは俺のタイルが作り上げた球形の周りをゆっくりと周回し始める。

「それはそうさ。だけどこう、僕はもっとこう、真実を知りたいんだよ。それも情報科学みたいな、自分たちの限界を知るような学問じゃなくて、ほら、神様の世界でもどこであっても、2たす2は4だ。そういう確実性があるのは数学だけさ」

「あらそう、ご立派。だけどね、あなたも私も不完全な世界に生きてるんだから――」二枚のタイルの描く軌道がどんどん狭まっていく。「たまには不完全さに手を突っ込まなきゃならないはずよ」俺の球はどんどんくびれた形に変形していき――「そしてあなたはその代償が必要」ばらばらに崩壊するところを俺は慌てて缶を叩いて回収する。

「ったく。分かってるって」

俺は書類ケースからタイプした原稿を取り出し渡す。

読みだしたケイティの顔色は。

「何これ? 壁抜けのバグを信じて銀行に車で突っ込んだ男の話? 核実験によって生まれた全身タイル男?」

「面白いだろ」

「私が依頼したのは校内新聞用の真面目な記事なのよ。各クラブ活動に対する不公正な予算配分。生物の実験における動物虐待の告発。真面目な新聞なのよ?」全米の賞も狙ってるのよとか何とかすごい剣幕でまくし立てる。「頭きた。今度のスペイン語は自分で何とかしなさいよ。それから――これも」

「それは」

「そ。それ、でございます」

「馬鹿、隠せよこんな学校で」

「その学校に持って来たらやばいものを私に頼んだのはどこのどなたかしら?」

両手を広げてため息。

「分かったよ、悪かった冗談だ」別の書類を出す。

「ふむ」ざっと目を通すケイティ。「大変よろしい」

「ほら、さっきのあれ」

「はいこれ」

「すごい、本物だ」裏表を確認し、素早く教科書の間に挟み込む。

「ま、ね。あたしがネットの一番深いところから探して持って来て、あたしが、わざわざペンで仕上げまでやってあげたんだから、感謝しなさいよね」

「恩に着るよ」

「で、これって二人用でしょ? どうやって使うの。あたしはちょっと、手が付けられない」

「当てがある」教科書をぽん、と叩いてみせる。「いや、正確には当てがあるわけじゃない、けど、まあ、駄目だったらその時はまた考えるさ」

「ま、結果ぐらいはいつか教えてちょうだい。校内新聞には載せられないけど」最初に渡した書類。「こっちの記事と一緒なら、ね。こっちも頂いとくわ」

「そっちの方が僕は、自信作なんだよ。だってこの世界はでたらめなんだ」そう、どんなにかっちりできてるように見えてるとしても、根本的に、この世界はでたらめだ。「いつ、0が1になるか、1が0になるか分からない。僕はそういう世界が好きだ」

「もうすぐミレニアムだし、その時になったら世界が終わるかもね。神様が現れるか、それとも誰かがコンピューターの上にコーヒーをこぼしちゃうか」両手を広げて天を仰ぎ、ぐるぐる回りながら「主はぁー来ませりー!」

で、その当てとは。

早い話がキョウコ・ムラカミを誘うことだった。彼女はこの学校で二番目に微積分の成績がいい、つまり、俺の次に数学ができる。ただ、今まで話したこともない。

「やあ」

小さなランチボっクスに向かって器用に箸を動かしている彼女をいきなり訪ねて二人でこのコードを動かさないかと頼んでみたところで、

| 「分かりました」 あっ、そう? 手を差し出されたので握ると深々とお辞儀して、「これからよろしくお願いします」 日本人は何考えてるのか分からないとは聞いてたけど、ここまでだとは思わなかった。何をするのか分かっているのだろうか? 「あなたはさっき、自分で仰ったではないですか。コードを走らせるために私が必要なのでしょう?」 「いや。一応改めて説明するけど、このコードというのはちょっと」 「知ってます。無軌道なアメリカの片田舎の若者が興味を持って走らせるコードというのはたいがい、ドラッグに似た強い酩酊、恐ろしい効果をあげるものです。コードを規制するための州法のいくつかは、別の州には既に存在します。そしてコードを規制する法律そのものが、アメリカ合衆国憲法修正一条に違反しているという議論が行われていることも私は知っています」 参ったね、これは。 「恐らく面識のない私に話しかけたということはそのコードは超ハイスクール級の数学知識を必要とするものでしょう。そして実際のところ、そのコードは恐ろしいもののさしたる危険性はない――それはCDで聴くロック・ミュージックです。若さが求める適度な刺激です。あなたは数学以外の成績は全く大したことがないそうですし、教師陣からの評価も高くないそうですが、危険なことに見ず知らずの人間を巻き込むような人でもない」 ばっと広げたのは先週の校内新聞。「最近知ったのです。あなたのいくつかの記事はとても素晴らしい」 そう言われてみると初対面の人間をコード実行に巻き込む俺も素晴らしい人間なのではないだろうか? という意識が芽生えてくる。いや、恐らくきっと、その通りなのだ。 じゃあいい。 |

「嫌です」 そう彼女が言う、そんな可能性もあった。1じゃなくて0。きっとその場合俺は彼女を一生懸命説得して、最終的には彼女を納得させたことだろう。 どちらの選択肢をキョウコが選んでも、彼女が僕の計画に乗る結果は変わらないように見える。確かにそうだ。でも問題はそこじゃないんだ――そこに選択肢が存在する、ということが問題なんだ。細かな決断は運命に、見えないほどの擦り傷を残し、やがて運命は疲労骨折を起こしてバラバラになってしまう。 そうなってしまってはもう手遅れ。人は後悔するため過去の過ちを必死で探し求める。だけど見つからない。 なあ、いいかい、良い選択も悪い選択もないんだ。選択そのものが運命をいつか破壊する。俺たちはそれに怯えながら生きるべきだったんだ――どうにもならないとしても。 |

あっけないほど話はとんとん拍子に進む。舞台は今週の土曜、ニックの馬鹿でかい家でホームパーティがある。何とも都合のいいことに両親不在で貸し切りで大騒ぎ。コードを走らせるためにはなるべく人の多い方がいい――人が多い場所で、二人っきりになれる所がいい。「バスルームを借りる」

「はい」

しかしパーティに現れたキョウコの恰好は全身に薄緑色のタイルをあしらったとんでもないドレスで、空間上に展開された立体はあちこち衝突を起こして表示が欠け、歩くたびに微妙に処理落ちを起こしてがくがくと動き、いや、笑う笑う。結婚式か?

「だってパーティがあると」

「悪かったよ。今度からドレスコードもちゃんと知らせておく」

怒ったキョウコはピザをやけ食いし、私の国では16歳から合法だなどと叫びながらビールに手をつけようとしたので慌てて引き離す。

「バスルームに来ました。そしてこれから何を」

「ええと、じゃあ適当に座って」

あまり親しくない女の子とバスタブに腰かけて向かい合うというのは変な体験だ。ドアの向こうでは馬鹿騒ぎが続いている。ニックにはあらかじめて伝えてある、ここは貸し切りだ。なんだかあいつは良からぬ妄想を膨らませていたみたいだけど、まあ、知ったことじゃない。キョウコはこの件でも俺のことをすぐ信用してくれた。いささか不用心じゃないか? ほんと、日本人というのは何考えてるか分からない。

ドレスが濡れないようにバスタブを丁寧に拭いている。

コード実行とは早い話が錯視を利用して存在しない物質を見ることだ。錯視とは要するに目に入った光の刺激、その刺激を客観的事実とは違ったように知覚してしまう現象。と辞書には書いてあるけど、一部の幾何学的錯視にはそれ以上の効果があることが判明している――たとえばこの、フレイザー錯視。

「この渦巻き、実は渦巻きじゃなくて円なんだ。ほら、触ってみて」

円をなぞるキョウコの指先はいつの間にか元に戻ってしまう。「確かにこれは、つながっているように見えるのは偽です。ばらばらにあります」

「そうだ。一つ一つの円は全く関係がない。それなのに人はそこにつながりを感じ、勝手に中心に向かっているものと思いこんでしまう。これはいわば、人間の感覚に存在するバグみたいなものなんだ」

ここからがこのフレイザー錯視の異様な点だ。「この錯視だけは他の一般的な錯視とは異なる、たまたま――重大なバグがあった。それを衝いてるのがここに書かれた一連のコード、16進数の数字ってわけなんだ」

「これは一続きのコードですか? これはつながっていないので、したがって読めないでしょう」

「そうだ。これは読もうとしても決して読めないコードなんだ。これを把握するためには全体を一度に、絵のように眺めながら意味を完璧に掴まなくちゃいけない。そうすると」

「すると?」

「世界が変わる」

この世界がコンピューター上のシミュレーションだということは、つまり、俺たちが感覚として受け取っている色や形、触覚、このバスルームの冷たいバスタブ、彼女の声、隣の部屋から漏れ聞こえる音楽、こういったものはすべて数字ということだ。フレイザー錯視上に書かれたコードはまさにこの数字として、あたかも感覚的刺激を受けているかのように、俺やキョウコの脳に、脳としてシミュレートされているプログラムに受け止められる。だけどこのコードが指定している感覚は、実は人類に実装されていない。

存在し得ない感覚を受け取る。

紙を裏返してみせる。「こっちに書かれているのは具体的な感覚の指示と、脳に負荷をかけるための数式問題だ。だからキョウコ、君を呼んだんだ」いったんコード実行で開かれた脳は文章も計算式もすべて呑み込み、計算機と化して答えが出るまでひたすら問題を解き続ける。数式なのは単純に文字数あたりの読解にかかる時間を自在に調整できるからだ。

「複素関数ですか? これは、でも……最後の問題は全く異なり、簡単です」

「そう、簡単なんだ。ただ、うんと計算をすればいい。ウラム予想と言って」

「分かります」早い。「つまり単純な操作を繰り返すことによって解を得られる問題です」

「そういうこと。どちらかが解に達した時点でコードの実行は終了だ」

コピーした紙を渡す。「それじゃ」

カーテンを閉める。

深呼吸。

先にどちらがコードを実行できるか分からないし相手がコード実行できたかどうかも分からない。天井から水滴が落ちる。膝の上に置いた図をじっと見つめる。漫然と眺めていても文字は読めないし、文字を読もうとするとたちまちフレイザー錯視はばらばらに分解してしまう。しばらく眺めてみてもどうも、うまく行かない。折角俺が無理を言って付き合ってもらったのに、どうすんだ? 視線をちらりと上げてキョウコを見る。

こちらを見ている。

彼女の視線の先に、小さな水滴が浮かんでいる。

そのまま、宙に。

呼吸。

俺の呼吸の音だけがやたら場違いにその場に響いている気がしたのに、だんだん、それが、聞こえなくなっていく。

俺の手元で錯視の図形がゆっくりうねるように回り出して文字がばらばらに剥がれ落ち渦の中に順番にゆっくりと吸い込まれていく。特定の順番で。紙が渦を中心にすり鉢上に落ちくぼんでいき文字の重みに耐えきれなくなった

紙が

ばちゃんと

裏返る

水滴が爆発する。

裏返った拍子に数字がバスルーム中に飛び散り俺の目や鼻に入り刺すような刺激、反射的に手で顔を覆う、覆ったつもりなのに体が動かない、のではなく、時間そのものが止まっているのに部屋の外で音楽が単調なリズムを、

どん! どん! どん! どん! どん! どん! どん!どん! どん! どん! どん! どん! どん! どん!どん! どん! どん! どん! どん! どん! どん!どん! どん! どん! どん! どん! どん! どん!どん! どん! どん! どん! どん! どん! どん! |

| 強い光のせいでキョウコは涙を流していた。キョウコが涙を流しているということはきっと俺も泣いていた。数字を光に換算するとあまりにもまぶしかったので泣いていた。つまり眼球から侵入した数式は頭の中で何倍何十倍何百倍にも膨れ上がり駆け回るうちにきれいに浄化されまた瞳の奥から外に液体となって流れ出すのだ。中央で静止していた水滴は俺たちの涙を集めて徐々に徐々に成長し光を反射してくるくる回るミラーボールに向かって俺は手を伸ばす、だが、触れたのはキョウコの左手だった。 言葉。 キョウコがしゃべっているのは言葉だったがあまりにもささくれだっていて気持ちいいので意味が分からなかった。意味の分からない言葉を俺はおうむ返しで繰り返し叫んだ。互いに返し繰り返される言葉はどんどん強くなって制御しきれずぶつかり合って粉々に砕けてしまう。そうして砕け散った言葉で辺りは満たされていたが、それぞれの言葉のかけらは互いに打消し合うので、俺もキョウコも、最初から一言も言葉を交わしていなかった。 限界まで成長した水滴は少しずつ回転をゆるめ形も球形から正二十面体に、十六、八、そして四面体になったまま引き延ばされて一枚の水滴の形をした巨大な透明板になる。板の向こうに透けて見える景色の解像度が見る間に下がっていってキョウコの姿はモザイクの向こうに消えていく。 モザイクがちらちら動いて大ざっぱな何かの形になる。 見覚えがある。 高校の廊下。 扉が開いて一人の女子生徒が出てくる。 俺の知らない子だった。黒い肌、大きな瞳、とても派手な真新しいスニーカーが歩くたびに良い音をたてた。彼女はまっすぐこちらに向かって歩いてきた。廊下から一歩踏みだし |

ここへ

かがみこんでバスタブの底に座る俺に顔を寄せ真剣な面もちで見つめた後感謝のキスを頬に、そしてカーテンを思い切り引いてバスタブから出ると鍵のかかっていたはずのドアをそのまま開いて振り返りもせずどこかへ行ってしまう。

ドアが閉まる。

ひた、ひた、ひた、とシャワーヘッドから水滴が垂れる音がする。バスタブにはサインペンでびっしり計算式が書かれていて、水に滲んで溶けている。傍らにはくしゃくしゃになった紙が捨てられていて、サインペンはキョウコの手に握られている。

蓋はバスタブの隅に転がっている。

蓋を閉じる。

笑ってしまう。

「成功、大成功だ」大きく深呼吸、「見たか、見たよな? 凄かったよな?」キョウコのドレスが汚れてしまった。「これ、クリーニング代やばそうだな。ペンはちゃんと水性だよな?」

「最後のはいったい、誰でしょうか?」

「最後? ああ、あの子? さあ。聞いたことないけど、ああいうこともあるんじゃないのか」

「私は彼女についていくらかの記憶を持っているかのように思えます。おそらくそれは、彼女が知り合いの友人だということ」顔をこする。「なぜ私に接吻したのか分からない」

ドアが開く。

「はぁい」

馬鹿な。

そんな馬鹿な、そこには、さっき幻覚から現れて消えた女の子が、全く同じ格好で立っていて、「置いとくね」コーラを二本、差し入れしてくれた。

キョウコが俺の耳を思い切り引っ張る。

痛い。

「あなたは痛い。したがって夢ではありません」

自分の分のコーラを一口飲むと、彼女は、「それじゃ、来週学校で」

いなくなる。

結論から言うと、彼女の名前はアイシアで、月曜日、俺はアイシアに思いきり殴られた。

キョウコの友達が彼女のクラスメイトだった。キョウコとも一度だけ会ったことがあるたらしい。ランチタイムを使ってアイシアには簡単にたどり着いたのだが、なぜか向こうは俺たちのことをまったく知らないのだ。パーティにも行ってない、らしい。さてそこからが向こうの質問責め、私のことを、いったい、どこで見たの? だとか何とか、だから俺はつい喋ってしまって、そしたらコード実行の話の辺りで、ガン! と、こうだ。

別に俺はマッチョじゃないから異性に殴られてどうこうとも思わないけど、殴られて嬉しいわけでもないし、おまけに後で聞いたら彼女はボクシングをやっているらしい。凶器じゃないか。

彼女は俺を殴り終わったのちもテーブルに戻って平然とランチタイムの続き。キョウコときたら途中からまったく、私は関係ないのだ。といった表情だ。

いったい彼女は何なんだ?

「あんまり関わりたくないね。何か暗いし」「お父さんが偉い軍人なんでしょ? でも今は病気で家にいないんだって」「あいつの部屋すごいんだって。トレーニング機器だらけで、おまけに父親の写真が壁に」「おかしいよね」「すごい体を鍛えてて、何かのスポーツをやってるって……」「あっ、ボクシングだ」「あいつはタフだ。練習に打ち込めばチャンピオンにだってなれるさ」「でもさ、そういうのとか興味なさそうじゃない? むしろ逆に頑張って努力してる人間を見下してそうな」「そうそう。自分だけ違う、みたいな。そこがむかつく」

停止ボタンを押す。

「周りの評判はあまり良くないみたいね」ミニ・ディスクをケイティが取り出す。ランチタイムが終わってから二時間も経ってないのに、よくもこれだけ集められるもんだ。「成績はまあ、目立たない程度。体育の評価は高いけど、休みがち。目立った問題は起こさないけど、評価すべきものもなし。協調性がなく、周囲との間に壁を築いて心を閉ざす」

「私は」とキョウコ。「彼女について、ほとんど知らないが。でも、皆が言うほど悪い性格の持ち主ではないと思う」

「あっそ。ところでこいつ誰? 何でここに座ってるの」

「私こそあなたに問いたいのは、あなたは誰ですか」

あー。ケイティ、キョウコだ。キョウコ、こちらがケイティ。

「どうも」

「はじめまして」

だがついうっかり、ケイティが新聞の編集長をやっていると自慢してしまったもんだから、ここから話は延々長くなって止まらない。これだけ新聞が好きなのにケイティのことをなぜ知らなかったのかまたしても疑問が生まれるが、ともかく俺は付き合ってられなかったので今日は早めに退散する。

病院に弟を迎えに行かなくちゃならない。

病院と言っても、別に深刻な病に侵されてるわけじゃないんだけど。

歳の離れた弟というのはどうにも扱いにくい。もし君に十歳以上も年下の弟というものがいて、その子がいちいち何かにつけて俺を慕い、尊敬し、なあ、別にもっと好き勝手に生きても構わないんだぞ? 四歳児なんて庭に向かってオシッコを飛ばしたって構わないんだと思うがどうもティミーの中ではそういうものでもないらしい。やたらニコニコ上機嫌で駆け寄ってくる。そしてパトカーに乗ったおまわりさんを見かけたとか、そんな話をする。

ティミーはタイルをうまく扱えない。ゲームも、簡単な電卓も組めない。特に考えることが苦手だとか、抽象的なプログラムという概念を扱えないということではなくて、単に、タイルを動かせない。たいていの人間は得手不得手はあるものの、タイルを動かすこと自体は非常に簡単に習得できるわけで、つまり、ただ考えれば良いのだから、こういったケースは非常に珍しいそうだ。

ただ、どうもティミーはタイルというものをあまりにも具体的に捉えすぎてしまう傾向があるらしい。タイルというのはいわば算数の問題に出てくるリンゴと同じだ――リンゴ3つとリンゴ2つを合わせたらいくつになるでしょう? ティミーはむしろ頭がいいくらいで、ぱっとリンゴが5つだと分かる。分かるのだけど、なんと言うか、その時ティミーが頭の中で考えてるリンゴは、真っ赤で、つやつやしてて、あまりにも美味しそうで、つまり、余計なイメージが多すぎるのだ。

こういったものは自転車に乗れるか乗れないかというものと同じで、いちいち病院で検査するものではないのではないかと思うのだが、きっとそういうものでも、ないのだ。タイルにはまだ未知の部分が多い。

幸いなことに弟はとても病院を気に入っているようだ。両親が遅い時などこうして俺が迎えに行くのだが、まったく機嫌がいい。俺としてはゲームを組めなかったり自転車に乗れなかったり、その程度のことでいちいち劣等感を持って欲しくない、だからこの点は弟の性格と病院の対応に感謝している。

せがまれて、タイルで花を組む。花の上に四枚のタイルで作った蝶が止まる。

震える手が四枚の羽根をつまむ。大丈夫、怖くない。

「僕も大きくなったら、ちょうちょが作れる?」

作れる。そうに決まってる。

だけどその時ティミーのリンゴはどうなってるんだろう?

まだ検査は終わっていなかったので俺は病院の中をぶらぶらする。特に何かがあることを期待していたわけじゃない。不思議なことに病院というのは階を上に上がると共にどんどん天国に近づいていくようだ。半開きのドアの向こうで誰かがテレビを見ている。手すりを掴んで廊下を一歩、一歩、歩いている少年を追い越し廊下をぶらぶら歩く。勝手な想像だが、きっとあの少年はいつかこの廊下の角を曲がることを夢見てあんな所をのろのろ歩いているのだ。俺だって一応関係者なのだが、こうなると明らかに場違いな人間だ。

どこかの数字を1にしただけで、いきなりあの少年は走り出すのだろうか? 廊下を曲がって芝のフィールドを突っ切りタッチダウンを決める? だとしたらずいぶん世界は馬鹿げてる。

アイシアがいる。

何でいるんだ? 廊下を曲がったらアイシアがいて俺はひどく狼狽した。決して殴られたのを引きずっているとかそういうものではなく、ただ単に、まったく想定していなかったのだ。彼女は俺を一目見て俺だと気づいたようだ。

俺は言った。

「やあ」

もっと気の利いたことを言えばよかった。

彼女は俺を一瞥するとそのまま通り過ぎようとして、「ねえ、私はあの時あなたを殴るべきじゃなかったと思わない?」

「まあね」顔をこすってみる。

「私から見てあなたがどんなに屑で、コード実行なんて馬鹿な遊びで自ら道を踏み外したがっていたとしても――しかも女の子を巻き込んでやってるにせよ、私には何も関係ないことだったのよ」

「俺はそこまで屑じゃないよ」なあ、こんな台詞自分で口に出して言ってみたことがあるか? やってみるといいよ、むなしさが募る。

「まあ、そうかもね。学校のトイレでラリってる連中に比べたら、あなたはまともな方。ただ私はどうしても、ねえ本当に大丈夫? まだ痛い?」

「女の子に殴られたのは三年生の時以来だけど――互いに成長したんだなって感じ」学校のトイレでラリってる連中?

「病院には? まさか私の」

「違う違う、本当に平気さ。弟が通ってるんだ」

「私は父」

ああ、それでか。

「父は自分のことを語らなかったけど、ベトナムで、クウェートで自由のために立派に戦った人だった。だけど軍事演習中の事故でまだ意識が戻らない」アイシアの父親はこの階の病室にずっと、寝たきりで入院している。「私たちに教えられたのはコード実行のような錯視と高度な数学を扱う軍事演習だってことだけ。それ以上は軍事機密」

ドラッグのようにコード実行によって数学中毒が起こり得る、という話には科学的根拠がなく、いわゆる都市伝説の類だ。だが彼女の父が何らかの事故に巻き込まれたというのは本当なのだろう。

| 「あなたは――きっと自分自身が正しく責任を持てば、何もかも自分の思い通りになると思っている」 「そんな風にうぬぼれてるって? 今日会ったばかりにしては、きつい言葉だよ」 「ごめんなさい、またけんか腰。でも、もしあなたに何かあったら、あなたのご家族はどう思うの? 弟は」 「分かってる。君の方がずっと正しいんだ」 俺だって分かってる。俺たちはそんなに自由な存在じゃない――見えない糸でがんじがらめだ。確かに数字を変えるだけで世界は自由に組み替えられるように見える。だけどこの幻に、人類は長く住まい過ぎた。数千万年前から続く見えない糸は確かに俺たちにつながっていて、俺という存在が消えただけでも、きっと世界のどこかに穴が開いてしまう。 「あなたのことを殴ってしまったのも何かの縁だと思う。自分を大切にすることも考えて」 自分を大切に。恐らくは彼女も、閉じこもってしまいそうな自分の心に、そう、常に言い聞かせてるんだろう。そして父親にもそう、訴え続けているのだろう。「父は私に良くしてくれていた」とアイシアは語る――それでも結局、最後にアイシアの父は自分一人でどこかに行ってしまった。 どうしても許せないのだろう。 「その通りね」微笑む。「あなたも言うじゃない。今日会ったばかりの私に」 |

「あんたって、結構見た目はいいけど――」とケイティ。「中身は完璧、ガキみたい」 「ガキだよ。偽造免許証がなければ酒も買えないんだ」 「あんた以外はとっくに、ガキじゃなくなってるわ。あんたの頭なら大学行って好きな未来を自分で選べるのに」 「別に未来は未来だよ。好きも嫌いもない」 「将来のことなんか全然考えてないんでしょ?」 「どうせいつか終わる世界だよ」 はあ、とため息。 「終わらなかったらどうすんのよ?」 |

親父さん早く良くなるといいな。アイシアと別れて弟に会う前にトイレに入って用を足す。

大きな鏡がある。顔を見る、特に腫れている様子はない。顔を洗って殴られた辺りを指で押してみる。

個室のドアが開いてアイシアが出てくる。

今度の狼狽はさっきの比じゃなかった。間違えた、間違えましたとつぶやきながら慌てて逃げようとしたのだがさっき俺が向き合ったのは小便器じゃなかったか? ということは間違えてなかったのだ、良かった。いや良くはなくて何で個室からさっき別れたアイシアが出てきてまっすぐ俺の方に向かってくる? 何か変だ、そういえば、さっきと服装が違う。

土曜日のパーティで会った時のまま。俺に挨拶して、

「こんな所にいたんだ」

いや、俺が男性用トイレにいるのは普通じゃないか?

ぎゃっという男女の短く鋭い悲鳴が扉の閉まったもう一つの個室から響き、がたがたがたと騒々しい音をたてながらごめんなさい、ごめんなさいという叫び声をあげて初老の男が腰を下ろしているトイレからキョウコが転がり出てくる。辺りを見回し、俺を見る。

見られても困る。

「何が起こっているのか説明できるでしょうか?」

俺が? 無理だ。

「あなたに会いに来たんじゃない」廊下に出るとアイシアが告げる。「父に会いたいの。私の父。あなたは場所を知ってる」

知らないのだが。「だいたい自分でさっき、父の見舞いに来たって」

「あれは私じゃないの。何と説明すればいいのかな。つまり、私は二人いる」

へえ。

「先ほど彼女は私に会いに来て私に説明を与えました。彼女はパーティの日に現れた人物で」何のことやらさっぱり分からないのでキョウコに説明してもらう。「この言葉は信じられないでしょうか? 彼女はコードによって生成されたそうです」

そんな馬鹿な。「コード実行は認識を変えるだけだ。無から有を生成するわけじゃない」

「確かにそう。正確にはあなたちが私を作り上げたわけじゃない。私は今まで実体を伴わない形で存在していて、たまたま、あなたたちが実行したコードに反応して呼び出されたのよ。私を知ってる人があのコードを実行しない限り、私は出てこない。いわば私は裏技の隠しキャラ。あなたたちが初めて」にっこり。「おめでとう」

はあ。

「それよりまず、あなたは私をどうやってここに連れてきたのか、説明しなければならないでしょう。学校であなたに呼び止められ、次に、急にここから出た」

「そうだ、それ。確かにさっきまであの個室は空だった。まるで瞬間移動だ」

「そう。瞬間移動したの」

「どうやって」

ぴん、と人差し指を立て、アイシアが俺に問いかける。「逆に、なぜ、この世界では瞬間移動ができないの? この世界はコンピューター・シミュレーション。数字を変えるだけで自由に動けるじゃない」

「理屈の上ではそうだけど」

「何故か実行に移せない。そういうことでしょ? 答えはこう」俺を指さす。「それぞれの物質は位置関係がコンピューター上に正確に記録されている。といっても宇宙全体をマッピングして座標を割り振っているんじゃなくて、相対的な時空関係によって座標を形成してるわけ。私の指先が座標ゼロ。あなたはそこにいて、あなたはあそこ。かつてあなたはあんな場所にいた、もっと大昔にはそれこそアメリカじゃなくて日本にいたかもしれない。それぞれの存在によって位置関係は二重三重に決定されている。だから簡単に瞬間移動なんてできない」逆に言えば、とアイシアは続ける。「自分が何によって位置づけられていて、自分が何を位置づけているか。それさえ把握できれば瞬間移動なんて」

いない。

いきなり目の前から消えた。話しながら。

「簡単。ね」

振り返る。壁際にもたれてアイシアが手を振っている。

マジか。

「もっと正確にいえば、座標を決定するのは過去、現在を含めたあなたたち人間の意識そのものなの。あなたのことを誰かが覚えている、かつてあなたのことを覚えている人がいた、ううん、記憶になくてもいい、全ての物質が原子レベルであなたの意識を媒介にすることで初めて存在を確定させる。六次の隔たりという言葉は聞いたことがある?」

「いや」

「人は六人の知り合いを介して理論上全世界の人間とつながることができるって話。同じことが宇宙でも言える。人間の体を構成している原子の数はだいたい1020以上、六次の隔たりを経れば全宇宙の原子、10100個すべてと知り合いになるには充分よ。そうやって宇宙は記録されている」

何言ってんだこいつ?

「なぜそのような話を、事実として知ることができるのですか?」

「ポピュラー・サイエンスの最新号でも読んだんじゃないの」

「まあ、信じたくないなら好きにすれば? 私が言ってるのは事実だし、瞬間移動できるのも事実」

まあ、そうだよな。確かに瞬間移動した。「この世界がシミュレーションで、原理がまだ判明してない以上、どんなシステムが実装されてても、一応おかしくないのか」

「そういうこと。二人とも現実を受け入れるのが早くて、素直でいいじゃない」

「仮説に乗っかっただけだよ。あまり効率が良さそうなシステムとは思えないし」

「それにもっと、根本的な疑問があります。もし宇宙が人間の意識を通じてその形を保っているなら、この宇宙は人類が存在する前には存在しなかったでしょう」

「え? それは当然そうじゃない。この世界は人類のためのシミュレーションだと仮定するなら、人類以前の、人類と関係ない世界は無意味。情報としてだけあればいいんだから」

「やれやれ」

確かに、だ。この世界がコンピューター・シミュレーションということを考えると、例えばこの世界がたった5分前に生まれたものであっても何の矛盾もない。俺たちは5分前に、十七年分の記憶と、数万年分の文明と、数十億年分の地球の歴史を背負って生まれた、と。

「実際人間は特別なのよ――人間だけが意識を持っていて、その意識が全宇宙の存在を決定する。人類のような種は全宇宙探してもいない。いわば物理的な世界っていうシステムの他に、人類だけが、魂っていう特別なシステムをもう一つ持っているって感じね。例えばタイル、タイルが人間の精神に特別に感応することは、まさに人間の精神が特別なシステムである証拠」

「人類は特別、ね。いや、どうもそんな気がしてたんだよ。どうも周りの動物たちを見回してみても、話が通じない奴らばっかりだったし」投げやりに答える。「だったら俺も、その真理に到達すれば瞬間移動できるってわけか」

「それは無理」

「なんだよ」

「私は違う意味で特別」歩き出す。「私は魂を媒介しない形で物理的な宇宙から生み出された存在なの。だから私にはあなたのような魂がない。と言ってもこうして考えたり、喋ったりしてるんだけど――つまり私はあなたたちに実装されている魂を、あくまで物理的にシミュレートしてる存在ってわけ」彼女の瞬間移動はあくまで、彼女が魂というシステムに束縛されちないからこそ実現するものなのだ。

「人間ではないのですか? まったくそうは見えない」

「ううん、その辺り事情は複雑でね。一応人間は人間だし、むしろ科学的にはあなたたちよりよっぽど整合性が取れてるんだけど。父は寝たきりで意識が戻らないって、もう一人の私から聞いた? 父はオーバーフロー仮説に基づく極秘新兵器の実戦テスト中に起こった事故で、意識が魂の世界から物理世界に不完全な形で書き込まれてしまったのよ。物理空間上で実行された純粋な意識として目覚めた父はこの世界の仕組みを独力で調べ上げ、その総仕上げにもう一人の娘を作った。それが私」

立ち止まって振り返る。

「どう、これで全部説明できてる?」

「あー。つまり。その、要するに、君はお父さんに会いたい。と」

「まあね。父は肝心の自分自身の、以前の姿を知らないのよ。だから私を知ってる人間に反応するコードをネット上に流して、私経由で自分を見つけようとしてる」

正直言って何から何までとても信じられない。だけどアイシアが訳の分からない力で瞬間移動してみせたのは確かだし、何より俺自身、信じられないことがいくらでも起こるのがこの世界だと信念を持ってきたはずで、だが、いったい、どうなんだろうか。

まあ、いいか。別に俺は教科書の執筆者じゃないんだ

彼女の父親の病室はどこだろう? 先ほど人間のアイシアと別れた辺りをうろついてみる。

「学校で直接、あなたは自分に会うというのは解決法の一つではなかったのでしょうか?」

「私が自分自身と会った時、父に連絡が行くようになってるの。だけど父には、、ぎりぎりまで内緒にしたくて」

見つけた。プレートに書いてある名前を人間じゃないアイシアが指す。「ここね」

見つけたが入っていいものなのだろうか? このアイシアはそもそも今ここでベッドに横になっているアイシアの父とは無関係な存在なんじゃないか? 少なくとも俺とキョウコはそうだ。全くの部外者だ。だけどアイシア同士を二人きりで、何の説明もなく会わせるわけにもいかないだろう。

という俺の考えをよそにアイシアはノックをし、声をかけ、ドアを開けている。

アイシアがいる。

今度こそ驚くのは彼女の方だ。ノックもそこそこにドアを勝手に開いたのは自分自身なのだから。ドアを開いたアイシアはベッドに横たわっている父親の姿を確認するとくるりと背を向けて急に走り出す。

どうしたんだと思う間もなく彼女が消える。

振り返る。

ベッドの上に出現したアイシアは助走をつけた勢いのまま自らの父親に向かって倒れこむ格好のまま宙に静止している。

手に握られた果物ナイフは目を閉じて微動だにしない父親の喉元数インチのところで、止まっている。

刃先がぐねりとねじれ、伸び、そのまま内側に向かって曲がりナイフを握っていたアイシアの両手の指をすべて切り落とす。

口を大きく開いて叫んでいるはずなのだが、聞こえない。俺も、キョウコも、どちらのアイシアも、何が起こっているのか全く理解できない。

指の付け根から赤黒い液体が一気に噴き出す。血なのか、でも、その量が尋常ではない。浮かんだままの彼女を取り囲むように重力を無視して血は流れ続けついにアイシアはゼリー状の血液に完全に覆われてしまう。そのいびつな球の上部から腕のようなものが二本生え、色が変わり円錐状の形に変化する。

どこかで見たことある形だ。

子宮だ。確か性教育の授業で見た形。

のっぺりとしたコンピューター・グラフィックのような質感でてかてか輝いている子宮が宙に浮かんだまま、やがて目の前でどんどん縮小していく。くぐもった何かの叫び声。そしてバスケット・ボールほどの大きさにまで縮んだ子宮からずるりと赤ん坊が産まれベッドに落ち、ややあって、大きな泣き声を上げる。

赤ん坊は果物ナイフを抱えている。

キョウコが腰を抜かしたまま赤ん坊よりもはるかに大きな声をあげている。キョウコが叫んでいるということは俺だってたぶん叫んでいるのだが、自分自身について確認する余裕はない。目の前で自分自身が赤ん坊になってしまったアイシアは蠢く濡れた赤ん坊を眺めながら呆然としている。そして彼女の父親は相変わらず目を閉じたまま、電子音が規則正しく鳴る謎の機械につながれてベッドに横たわっている。

父親の顔は確かにアイシアに似ているかもしれないが、それどころじゃない。

「産まれた」乱れた息を必死に抑えながら、キョウコが今起こった出来事を簡潔にまとめる。

「何、今の」アイシアがつぶやく。全宇宙の知的生命体に尋ねても、分からないと思う。

宙に浮かんでいた子宮は胎盤を吐き出すとそのままぼやけて消えてしまった。アイシアはようやく自分を取り戻すと、辺りを見回し、ベッド脇に置かれていたティッシュの箱を裏返しにして箱を破き、羊水と血がついていないティッシュを取り出す。水差しでティッシュを濡らす。

父親の顔を拭く。

拭こうとして、顔に触れる。

瞬間。

電気が消える。

一瞬で闇に覆われ、赤ん坊がますます泣きわめく。その間隙を縫ってぴっ、ぴっ、という電子音が響き、機械のモニターだけが光っている。さっきまで外はまだ明るかったはずなのに、まるで何も見えない。窓の向こうは一面の闇だ。

いや。

何かが近づいてくる。

真っ青な光を放つ立方体。それは地平線の彼方からどんどんこちらに向かってきて、さも当然と言わんばかりに壁を突き抜けアイシアの父の、真上で止まる。

「やあ」

立方体が口を開く。

派手な音を立てて水差しが床に落ちる。

「お父さん」

お父さん?

「会いたかった」優しい声で立方体が語る。お父さん、お父さんなの、と口走りながらアイシアが立方体に手を伸ばす。

触れる。

ばちん、と音がして再び電気がともる。キョウコが頭から床に倒れる。

立方体に手を触れたまま、アイシアの体がぐにゃぐにゃになり、自らの体を支えられなくなって壁に倒れこみそのままへばりつきながらだらしなく伸び広がって床に落ちる。赤ん坊はレコードの回転を落としたような泣き声を最後に残して溶け、同じく液体と化した父親と混ざりぼとぼと床に流れ落ちる。アイシアたちだけじゃない。壁も、窓も、蛍光灯も、蛍光灯から放たれる光も全てが放っておいたバニラとチョコレートのアイスクリームのようにどろどろ溶け合うので床に突っ伏したまま微動だにしないキョウコを助け起こそうとすると体が動かない。一歩も動けない。

「これは何が」キョウコの声が聞こえる。「動けない」

「キョウコ、大丈夫なのか」

「スティーブ、あなたこそ平気ではない。天井に張りついている。私はただ動けないだけで問題ない」

「いったいこれはどういうことだ。俺から見たら君は床に倒れてる」

「つながりが解体されつつあるのだ」厳粛な調子でアイシアの父親であるところの立方体が語り出す。「世界はもうすぐ終わる」

ぐらり、と視界が揺れる。柔らかそうな壁が迫ってきてよける暇もなく俺にぶつかったと思ったらそのまますり抜け俺は廊下に投げ出される。廊下も全部ぐちゃぐちゃだ。俺の体は何かに引っ張られて次々と病室を突き抜けて進んでいく。いや、引っ張れるような感覚はない。自分は動いていない。キョウコも俺の傍らに倒れたままだし立方体は相変わらず宙を浮いている。二人のアイシアとその寝たきりの父親だけが病室に取り残されているらしい。立方体に触れたアイシアの指はそのまま立方体から離れずどこまでも長く伸びている。俺やキョウコの体にも、溶けたアイシアがチーズのように伸びてくっついている。さっき壁にぶつかった時、くっついたのだろうか? はがれない。病院の外に飛び出すと建物も車も温めすぎたようにとろけている。その上を俺と立方体、倒れたキョウコがものすごい勢いで飛んでいる。

空を見る。満天の星空だ。それが一つ一つ科学雑誌のほら、良くあるシャッターを開きっぱなしにして夜空を撮影したグラビアみたいな半球状の弧を描いて空を覆いつくしている。すべての星が流れている。俺たちが動いてるんじゃない。俺たち以外の全てのものが地球ごと、すごい勢いで動き出しているのだ。

だけどそうやって見ているうちに、その星たちが一つ、一つ、空から姿を消していく。空に描かれた弧が一本ずつ取り除かれていく。

「楽にしたまえ」

体が動く。キョウコに手をかけるがびくともしない。

「煙草は吸うか?」

煙草だって? 未成年なので首を振る。

「そうか」

このダイヤモンドのお化けがどうやって煙草を吸うのか。観察しているとやがて立方体がほんのり赤みを帯び、頂点がより鋭角に引き締まった形になる。これがニコチンを摂取した、ということになるのだろうか。もうちょっと現実的な光景は見られないんだろうか?

「ところで君は」

「はあ」

「アイシアの何なんだ?」

「知合いの知合いです」キョウコの声が聞こえる。

俺も答える。「何なんでしょうかね? 今朝知り合ったばっかりなもので、言うなら、これから何かになるつもりだった、ぐらいの」

「まあいい。何が起こっているか分かるか?」

分かる人間が存在するのだろうか? と思うが、どうやらこいつは分かっているらしい。

「いわば宇宙全体の大掃除といったところだ。私が実行した」

はあ。

「私はジム・ワシントン。アイシアの父親だ」

「どうもそうみたいですね」

「この世界の成り立ちについては知ってるか?」

知ってたら何なんだ? と思うが何しろ逆らったらどろどろにされてしまいそうだ。「だいたいお嬢さんから聞きましたよ。よくできた娘さんで」後半の一文は余計だったか?

「後半の一文は余計だ」くるくると回転する。「私は陸軍の特殊部隊に所属していた。訓練中の事故でこのような体になってしまったのだ。いや、体になってしまったというか、精神と肉体が完全に分断されてしまったのだ。もっとも事故のおかげで私は世界の一端、ソースコードを掴むことができた」

「物理的なシステムと魂のシステム」

「その通り。その事実から、私はこの世界が人間と似たような存在によって作られたと考えた。この世界がシミュレーションだとして、それなら何故このようなシミュレーションを動かす必要があるのか。造物主は少なくとも人間に興味がある存在に違いない。そしてソースコードを見る限り、彼らは決して我々と隔たった存在ではない。ソースコードの記述は私でも理解可能なものだった」回転が止まる。「こういう話は若い君には退屈か?」

「え? ああ、いや。それほどでも」年を重ねれば愉快になる話題なのかね、これ?

空に残っていたわずかな星の軌道が急角度で旋回する。今度は地球の自転の向きが変わったらしい。向こうから太陽が再び姿を現す。

「そしてもう一つ、気づいた点がある。ソースコードを実際に見て分かったのだが、この世界ははなはだ不完全だ」

「そりゃそうでしょうね」俺はポケットの中からタイルを取り出してみせる。「バグだらけだ」

「この世界が何を目指して設計されているのか分からない以上、この世界の見せる振る舞いの内どれが意図されている挙動か、どれがそうでないのか、本来決定することは難しい。またこの世界が不完全だとして、その不完全さが設計者のミスによるものなのか、それとも設計者が意図的に含めたものなのか、それも判断できない」

「この世界を作ったのは誰でしょうか、という問いについての話題だと思います。私はそれを聞いたことがある。一つの答えは神で、もう一つの答えは人」

「ソースコードを確認すれば分かる。残念ながら人が作ったものだ」立方体が内側から輝きだす。「物理空間は完璧だ。一見不可解な量子のふるまいにしてもブラックホールにしても、それは計画通りに作られたものだと分かる。だがこの世界を作ったものはそれでは満足せず、魂を作り出した。これが間違いだった。魂の実装については、本当にひどい混乱が起こっていた。命令は錯綜し、あちこちでミスが起こっていた。コード実行にしろ、タイルにせよ、すべてこの完璧な物理世界に哀れな魂を持ち込んだところから始まっているのだ」

「だんだん話が見えてきましたよ。つまりあなたが仕組んだこれは、世界を完璧にするためのものだと」

「そうだ。私一人の計画だ」

ため息が出る。六次の隔たりと言うけど、まさかデイブに紹介してもらったケイティから手に入れたコードを実行するために知り合ったキョウコの友達のクラスメイトだったアイシアの父親が世界を滅ぼすとは。

足元の地球はめまぐるしく回転方向を変え好き勝手に動き、俺たちはどこかの大都市の真上に立っている。居並ぶ高層ビルも、街路樹も、人々も、かつて屹立し重力に逆らっていたものがことごとく萎えて地面の上にだらしなく伸びている。時々地球の自転が向きを切り替える、すると思い出したようにふわりとビルがそよぎ、互いに絡みつき、柔らかな肉がぶつかり合う奇妙な音を立てる。ビルの窓からデスクや書類、たまに人の形をしたものが飛び出すのだが、地面に落ちたそいつはペンキをぶちまけたみたいにダークグレーのスーツの色に合わせたしみになり、なったかと思うとまた人の形に戻って反動で元気にすっ飛んでいく。空を見上げると地球のわがままについていけない太陽の光が太陽から千切れあちこちで渦を巻き、空をまだらに赤く染める。まったくここまで徹底的にめちゃくちゃじゃなくてもいいんじゃないか?

「空間を歪め、光の速度を遅め、物質の剛性をいじり、重力の特性を変え、各種調整、調整また調整」立方体の落ち着いた声が余計、薄気味悪い。アイシアの体は延々伸びて伸びきって、もはや糸と化している、が、まだ立方体にも俺にもくっついたまま離れてない。「君たちはこんな世界に違和感は持たないのか? たった一人の手でここまで壊れてしまうほどの脆弱な世界についてどう思うのだ」

「いや、この世界だって、あなたが余計なことをするまで結構順調にいってたんじゃ」

「前提の違いだ。自分たちにこの世界しか与えられていないと思い込み、日常をでっち上げ目を瞑っている。自分たちが神とも呼べぬ神の気まぐれによって作られたことを自嘲し、だがその運命に甘んじて抗おうともしない。変えられないと思い込んでいる。だが、我々が、我々の手で、神を出し抜く方法はある――我々の手で、我々の責任で、ここに新しく閉じた世界を作り、宇宙の歴史をやり直す。たったそれだけなのだ」

「私はあなたにこのような事態を引き起こす権利の所有を、認めません。認められるはずがない」

「そうかね? だが我々は等しく無価値だ。君の言う世界を変える権利を持つものは、本当は神だけだろう」かつて女の人だったものらしき泥人形が立方体にぶつかり飛散する。「だが神はいない。人類がこの世界の矛盾に気づいた時も、私が物理空間に投げ出された時も、神は現れなかった。私はたまたま神の残した空席に最初に腰を下ろしただけだ」太陽が消え、切り離され残された太陽の光が空からゆっくり落ちてくる。頭の先から徐々に、俺たちは闇に晒される。「アイシアを創造して確信した。魂なしに我々は存在し得る。もっとも娘は私の計画に反抗しようとした。男手一つで育てたのが良くなかったのだろうな――良い母親の役目までは果たせなかった」

「お嬢さんの気持ちも良く分かりますよ。奥様は?」

「離婚している」

なるほど。「それで、この後どうなるんです?」

「もう一度、魂の干渉なしに宇宙の歴史をやり直す。物理法則に従ったエラーのない世界で、私とアイシアの幸せも取り戻す」

まあ、結局のところ、親子水入らず、それが目的か。そのために宇宙を滅ぼしてしまうとは。太陽の光が地面を流れ覆いつくす。一面光の海だ。

「待ってください。残された魂の行方を私は気にしています」

「どうにもしない。宇宙が生まれ、もう一度消えるまでそのままだ」

「そのまま? 数千億年だか何だか、ずっと放っておかれるんですか?」

「そうだ。物理的なシステムから切り離され、死ぬこともない。本来なら観測すら行えないようにしたかったのだが――」

「見てるだけ? それは――地獄ではないですか? 私たちが? 地球に生きているすべての人が? なぜ」

「元々世界に存在しないものなのだ。最初からそんなものはなかった」無慈悲な立方体。「私はこの世界にわざわざ魂が存在する理由を認められなかった。ソースコードを隅々まで調べても、結局私はこの世界が何のために作られたか分からなかった。この私の身に起こった不幸は、造物主にとって何らかの意味があるのだろうか? それすらも分からない。ならばせめて、私自らが意味を与えるまでだ。私が世界を創造しなおす。私の幸せのために」

「最悪です」キョウコの感想。同じく。

地平線のふちがせりあがっていく。山のように隆起した地平線は俺たちを中心にして世界全体を囲う壁のようにどこまでも伸び続け、ついに俺たちを完全に覆ってしまう。巨大な球の中に閉じ込められた格好だ。ねじ切れた超高層ビルが猛スピードで天に向かって飛んでいく。

「私は推測しますが、あなたはこの世界を作った人々に憎しみを抱いているように思えます。魂を切り離すことについても、その復讐のためではないですか」

「かもしれないな」

「なのに今度は、あなたは神に成り代わって世界を作ろうとしている。自らが憎んだものになるのですか」

「それも、そうかもしれない。だが君、キョウコと言ったね。人間が二つ以上の対立した考えの中で自らの思考を組み上げ、てんでばらばらの発想をまるで全てがつながっているように勘違いして邁進する――実に良くあることだし、これについては特に議論する必要があるとも思えんね」

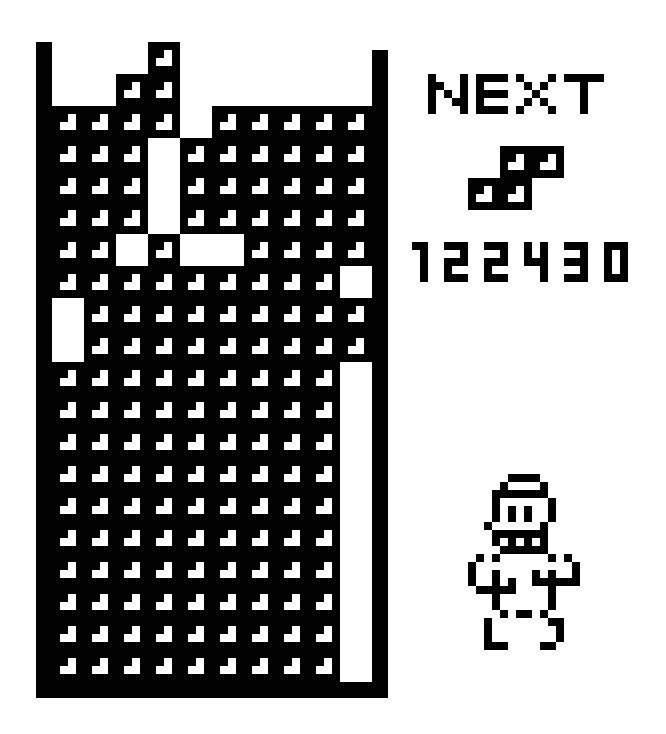

「まあ、今更抗議しても、もう手遅れって感じはするね」俺はタイルを組み上げてテトリスを起動する。「それに魂のシステムというのは、つまり、俺たち一人一人の存在をつなぎとめるシステムのはずだ。俺たちはつながってるんだ。宇宙を眺めながら数千億年おしゃべりに興じるだけの楽しみは残されてる。たった一人で宇宙を見守らなきゃならない神様より、だいぶ気楽だよ」

「それは何かね」

「テトリスですよ。知らないんですか? ブロックを隙間なく詰めていくんです」

「テトリス? 私はあなたに驚いています。テトリスで遊んでいるのですか?」ここまで倒れたまま一切動かないキョウコの呆れた声。

「どうせ宇宙が滅びるまで、暇だよ」

立方体がゆっくりと点滅する。

「ワシントンさん。ちょっとやってみますか、これ?」

「いや、私は結構だ。興味深いものだがルールがまだよく分からない」

「大丈夫ですって、怖くない。ルールやコツなんてやってみる内に分かるんです。それが楽しいんですよ、ゲームってのは」

輝きが震える。「なるほど。やってみよう」

それから世界が綺麗さっぱりなくなるまでの数分間、俺たちは他人の遊ぶゲームを眺めて楽しく過ごした。

ひどい夢から目覚め、ベンチから起き上がる。

グラウンドでは非生産的なボールの投げ合いが相変わらず行われている。計算資源の壮大な無駄遣いによって変換される、ハイスクールの思い出と有名大学への切符。俺はポケットからタイルを取り出してミント・キャンディの缶を叩く。

何も起こらない。

缶を開けてみる。薄いタイルが何枚も折り重なっていて、見た感じ何も異常はない。一枚指先で慎重につまみだす。何も変わったところはない。

指先に力を込めてみる。

音もなくあっさりと、砕ける。

これはタイルじゃない。タイルに似た別の何か――いや、それも正しくない。夢じゃなかったのだ。もうタイルも、コード実行も、世界の片隅でひっそり行う遊びは全部おしまいなんだってことがすぐに分かる。歴史の教科書を開く。マンハッタン計画、原爆、コンピューター、それだけしか書かれてない。

この世界がコンピューター・シミュレーションであるという事実すら、どこにも書かれてない。歴史が変わった。

ということは可哀想な人々はずっと魂だけでどこかに取り残されているのか――だけど奇妙だ。もしジムの言っていたことが実現したとして、それなら俺はいったい何なんだ?

何故俺は前の世界のことを覚えている?

取りあえず免許証、家族の写真を確認する。何も変わってない。世界の根本は変わってしまったのに表面的な部分は何も変わってない。奇妙な感じだ。

昼寝の時間は終わりだ。けどまだまだ昼休みはたっぷり残っている。俺は食堂でキョウコを見つける。

「やあ」

覚えているだろうか?

「もちろん、私も数えきれない記憶を持っています」キョウコも、キョウコの小さなランチボックスもそのままだった。「私の可哀想な魂も向こう側にいるのでしょう。皆は何も知りません。この世界が何なのかも分からない、しかし、何も知らない方が幸せかもしれません。ですが私は知っています」

「その、悪かった。ごめん、俺が君を巻き込んだんだ」

「構わないのです。確かに好奇心の代償はとても重いものになったでしょう。しかしオッペンハイマーやアインシュタインも好奇心で原爆を発明し、私たちの国に落としたのです。私たちの好奇心など、それに比べれば余りにも些細では?」箸を器用に使って米粒の一つ一つまで運ぶ。「少なくとも、誰も死んでない」

その代わりに俺たちは、数十億人を、百五十億年もの間、宇宙を傍観し続ける神にしてしまったのだ。

「もう手遅れですよ」梅の実の塩漬けを口に放り込む。

それに、とキョウコは続ける。「私は巻き込まれたのではなく、あなたと一緒に楽しむことを選んだのです。そして楽しかった。私が自らの行いを後悔することがあったとしても、その私は」胸に手を当てる。「ここの私ではない。神になってしまった、異なる世界の私です。そして後悔とは、百五十億年も持続するものではないのです。私は信じますよ、私自身の――愚かな過ちを忘れてしまえるほどの愚かさを。きっと私を見てる私は、幸せです」

言うことが難しい。これが禅の思想というものなのか?

「そして私は以前からあなたのことを非常に好きでした」

キョウコが言う。

言った?

どういう意味で言ったんだ、今のそれは?

「ならば私は同じ発言をもう一度繰り返します。私は以前からあなたのことを非常に好きでした」

「そうなのか?」

はい。

「だって俺は君と話したことなんか全然なかったし、記憶にもない。微積分のクラスで一緒だった、ただそれだけだ」

「それで充分では?」俺を見上げて髪を指で弄りながら。「あなたは数学が得意です。私より上の成績です。数字だけで人を好きになることの何が問題なのか」

日本人というのはほんと、何を考えているのか分からないが――「あー、特に問題はなさそうだ。なるほど。じゃあ今度はそれを使った応用問題を考えてみるけど」

「はあ。どうぞ」

「今度の土曜日、暇?」

「恐らく」

「こういうのはどうだろう。湖までドライブに行って、帰りにすごく雰囲気のいいレストランに寄って」

「デートですか」

「それ」

「私を――」彼女は笑う時、こうしてほんのわずかに口角を持ち上げるだけなのだ。俺はキョウコのそこが気に入った。

まず最初は、そこから好きになるのだ。そう決めた。

「その提案は私を、幸せにします」

彼女は答えてくれた。

| そしてアイシアを見つけたのはランチタイムがもうすぐ終わりそうな頃、何故かいかつい黒い携帯ゲーム機を両手で握って、ゲームなんか一生懸命やってるもんだから中庭にいても全然気づかなかったのだ。さて、いったいどうやって話しかける? 彼女は俺のことを覚えてるのか、覚えてるとして、どのような感情を俺に抱いてるのか? 殴られるのか? |

悪いなデイブ、お前の出番はないよ。 |

「やあ」

顔を上げる。俺を見てぱちりとそのままゲーム機のスイッチを落として立ち上がり拳を固めて殴られる、のかと思ったら胸を軽く小突いただけだった。「おかえり」

どすんと座る。「遅すぎ」

「遅いったって、まだ目が覚めて三十分も経ってないよ」

「私は百五十億年待ったの」

それは大変だ。

「正確には、百五十億年分の記憶を持って、今ここにいるってことね。実際にはどれだけ経ってるのか分からない」ゲーム機の電源を入れ直す。「父さんが私をあんな目に遭わせるもんだから――まあ、お互い様だけどね――私も頭きちゃって。これちょっとやってみて」

ゲームソフトはおなじみのテトリスだ。「ということは君は、父親に作られた方のアイシアなのか?」聴き慣れたロシア民謡が指を勝手に駆動させる。

「混ぜちゃった。瞬間移動の仕組み覚えてる? ああいうことができるってことは、当然、他人の魂の数値もちょいちょいと書き換えることができるの。全部消しちゃうと自分が可哀想だから、彼女の人生に私の人生を付け足してあげた感じ。あなたとキョウコは前の記憶が残ってるでしょ? あなたたちの物理的身体と意識は最後の瞬間までほぼ完全だったから、それを利用してアクセスさせてもらって、だからその副作用ね」

人にゲームをやらせながら、とんでもない告白をしてないか?

「最初から百五十億年間ずっと意識があった私の副作用よりずっとマシじゃない。ビッグバンの瞬間を見ちゃったり、真っ赤な地球がだんだん冷たくなっていくのをちょっと離れた宇宙空間に浮かびながら、何億年も、何億年も眺めたり」

「へえ、想像するだけで退屈で死にそう」この親子の話にはどうも、ついていけない。俺はかつがれてるんじゃないか?

「そう、すごく退屈、想像を絶するくらい。でも今となっては全部、素敵な思い出」

「親父さんはその――君が君自身に少し書き換えられたことについて、どう思ってるの」

「すっごい怒ってた。だからいっぱい話し合って、最後にはお互いハグして仲直り」

ホームコメディみたいな決着だ。

「まあ、新しい宇宙って言っても父が幸せになるための宇宙なんだから、自分も、自分の好きな人たちも、その人たちが好きだったこの宇宙も、結局作り替えるわけにはいかなかった。だから念入りにコピーを取って、そっくりそのまま同じ宇宙の歴史を歩ませた。そうやってコントロールしなきゃそもそも私たちどころか地球すら誕生しない。最初は偶然生まれた地球だったかもしれないけど、二回同じことをやらなきゃいけないとなると、もう、どこにも偶然なんてない。そうなるとつけ入る隙はいっぱいあった」

話が続いてる間も俺は指を動かし続け、ブロックを何列も、何列も消してみせる。百五十億年ぶりでもやっぱりテトリスはテトリスだ。物理法則が変わってしまっても、一人のロシア人が作為的に定めたこのルールは――作為的であるが故に――普遍的だ。変わらないのはこいつだけだ。こいつだけが、あの時の俺と今の俺をつないでいる。ほら、指がそう言っている。

「それ、本当にそうなの」

「何が」

「実はね、魂に関して少し抜け道を作ったの。父は魂がこの世界に干渉することを嫌ったけど、魂がこの世界を観測する仕組みだけは消せなかった――恐らくこの世界がシミュレーションである以上、観測されているという事態だけはどうしても避けられないのよ。結局父は魂の観測についてはほとんど手付かずのまま新しい世界を作った。だけど見られっぱなしってのも、ちょっと癪じゃない? お互いつまんないし。結局この世界にエラーが起きなければ干渉があっても問題ないのよ。だから」

ゲーム機を指す。

「つまりゲームの中でなら、どんなにひどいバグが起こっても問題ない。私はここに物理世界と魂の出入り口を集約させてみたわけ。ここを通じて私たちは、かつての自分自身だったり、全然知らない別の人だったりと、やり取りしてるの。といっても私たちには意識できないし全然読み取れない形になってるけどね」

そういわれて注目してみる。なるほどテトリスだ。その背景に隠されたメッセージや超次元的な介入があったとしても――テトリスはテトリスで、ブロックが降ってきて消える。それだけだ。つまり、何も読み取れない。だけどそこに何のメッセージも読めない以上、逆に、隠されたメッセージがあることを否定することもできないわけだ。上手いこと考えてる。

「父はこの世界を矛盾のない、物理法則の完全な支配っていう一つの大きなゲームに包み込んだ。全員参加のフットボールみたいなものね――今までの審判は何を考えてるか分からない、だから俺が審判になってやる、と。ま、私に対する愛情がそうさせたんだし、私からは何も言えない。だけど例えばフットボールの試合の最中に、誰かがこっそりポケットからゲーム機を出して父と全く関係なく遊び始めても――それはそれで、父には止められないのよ。それが父に愛されることを選んだ私の、父に対する最後の反抗」父さんには内緒ね。と、悪戯っぽく笑う。「じゃ、続きを楽しんで」

痙攣した指がボタンを叩く叩く。ブロックがぐるぐる回る。色とりどりのブロックが高い壁になり、次々と消えていく。ゲームを上手くプレイするコツだ。手が俺の手でなくなる。脳がロシア民謡とブロックで再構成される。バラバラになった身体が、小さく光る――そしてやたらと電池を食う――画面の向こう側で新しい肉体を得る。この感覚だ。俺は遊んでいる。遊ばれている。宇宙が消えてなくなってしまうまで。指が滑る。ブロックが立ちんぼだ。隙間を詰める。消える。消える。お前は何を考えている? 画面の向こうに問う。何を考えて俺にこのブロックを渡す? 協力か? 罠か? そのどちらでもない俺に絶対分からない感情か? お前は何も答えない。答える代わりに、回転中のブロックを変な場所に引っかける。なるほど――俺は画面の向こう側に話しかける。お前が何を考えてるか、俺にはさっぱり分からん。

まあ、だけど、別にそれでもいいんじゃないか?

神の仕事なんて、結局、俺たちを放っておく以外に何もない方がいいんだ。

| 湖の上を渡ってきた風は、私には少し肌寒かった。 私たちは何も言わずに風が湖面にさざ波を立てるのを見ていた――私たちがたった一週間前に引き起こしたことから全てが始まったあの出来事、あの光景に比べれば、何ともない景色だった。だけど私にとってこの景色が、一番大事なものだった。 あなたと見ているこの景色が。 だけどあなたは湖を見ていなかった。湖を見ている私を見ていた。振り返る私の目、あなたを見たその目は、そんなに熱っぽかったのだろうか? あなたはそのことで私をからかい、私は幸せだった。 寒い、と私は言った。 あなたがかけてくれたジャケットからはあなたの匂いがして、私はそのことで、なんだか変に恥ずかしくなってしまった。砂利を踏む足音は、大きかった。 岸辺の倒木に腰を下ろした。あなたは隣に座ってくれた。 あなたは湖を見ながら囁き、私は答えた。私があなたを見る番だった――この距離、手を伸ばせば、ほら、届く、私は本当にあなたのことが好きだったのだ。目の前にいるあなただけが、私にそれを確信させた。近づけば近づくほど、私にとってそれだけが、確実なものに思えた。 この世界が幻だなんて、もう、誰も思っていなかった――だけど私には、あなたの他は、私自身でさえ、すべて幻だった。この時だけ、心から、そうだった。 ジャケットを脱いだあなたの肩に、私は何かを見つけた。 光った。 糸だった。蜘蛛の糸のようなものが、あなたの肩に一本だけ張り付いていて、風が、その糸をふらふらと立たせていた。 私は少しだけ震えていた指先でその糸をつまみ上げ、手を放した。 強い風が吹いた。あなたが私を見て、どうかしたのか問いかけた。 何でもない、と私は言った。もう指先には、何も残っていなかった。 何でもなかった。 |

文字数:29589

【新井素子:1点】

がんばっているのは伝わるのだけれど、私がパソコンに慣れないせいか、正直とても読みにくかった。設定にがんじがらめになってしまっているのでは。

【鈴木一人:1点】

アイデアも筆力もあるのはわかるが、著者の都合の良い部分だけが書かれており、まだ小説になっていないような箇所が散見され、弱さを感じた。また、小説表現を工夫していくこと自体は間違っていないが、娯楽小説としてはこの作品の方向性を押し進めるのは不親切ではないか。

【大森望:2点】

シミュレーション世界もので、梗概のときにはこれがどこまで書けのるかなと思っていたが、いろいろな仕掛けも笑いを誘って楽しい雰囲気で読めた。ただ、やるならもっとたくさん遊びを入れてほしかったようにも思う。タイポグラフィを突き詰めて文字が全部ブロックになって消えるとか……。とはいえ、この設定で説得力を持って書けているという意味では評価に値する。

※点数は講師ひとりあたり8点ないし9点(計26点)を4つの作品に割り振りました。