ゲンロン ひらめき☆マンガ教室 2020

ABOUT

あなたはマンガを、どうする?

ひらめき☆マンガ教室は、一般的なマンガ教室のような「絵の描き方」や「ストーリーの作り方」などは、ほとんど教えません。

にもかかわらず、昨年度の受講生の皆さんは、大きな結果を残してくれました。全33人のうち8名が、マンガ賞を受賞または雑誌媒体などへの掲載を果たしたのです。一人で複数の受賞や掲載にいたった、すごい例もいくつかありました。

このように書くと「もともとマンガの能力が高い人が集まったのだろう」と思う人がいるのですが、断じて、そうではありません(本当に)。たしかに、商業活動の経験のある人もいました。しかし、一度もマンガを描いたことがない人が受賞にいたったケースも、複数あるのです。

そもそも、実はひらめき☆マンガ教室は、必ずしも商業マンガを目指さなくてもいい、という教え方をしています。アマチュアでも、プロでも、マンガにかかわるあらゆる人が、自分に役立てられる場所です。

なぜなら、この教室が重視することは、究極的には「あなた自身がマンガをどうしたいか」だからです。

すこし詳しく説明しましょう。ひらめき☆マンガ教室では、毎月、課題が出されます。なかなか大変ですが、豪華なゲスト講師の皆さんの出される課題は効果的なものばかりです。毎回こなせば、絶対に、あなたのマンガの力は向上します。

しかし、ここからが肝心です。出来上がった作品について、必ず問われるのは、あなたが「どんな意図で」そのような作品を描き、表現をしたのか、ということです。あなたはそこで、自分を見つめ直すことを求められます。なぜ自分はそんな表現をするのか。なぜそんな作品を描くのか。どこにその作品を掲載しようと思って描いたのか。突き詰めれば、あなたはなぜ、マンガを描くのか。

絵でも、ストーリーでも、キャラクターでも、マンガのあらゆる表現には、そのように描かれる理由があります。どんなコマ割りをするのか、どんな線の太さで描くのか。どんなトーンを貼るのか。どんなジャンルやテーマで描くのか。はたまた、紙の雑誌で連載をするならそのための描き方がありますし、SNSで人気になるマンガを描くのにも、そのための描き方があります。それを自分で意識するのが、あなたの表現の「意図」ということになります。

百戦錬磨のゲスト講師の皆さんと、主任講師の僕は、あなたの課題の「意図」を聞いて、それがもっとうまくやれるマンガの技術を教えます。あるいは、あなたのやりたいことが効果を発揮する掲載媒体を、あなたと一緒に考えることもあります。

課題を提出できないものの、毎回の講義を聴くことができる「聴講生」という制度もあります。聴講生には、正規受講生たちの成長を応援する「最初の読者」になれる醍醐味がありますし、講義を聴けば自分のマンガについての考えを深められるのは無論です。実は聴講生にも、才能を開花させる人はたびたび現れています。

しかし、より深く考えたいなら、正規受講生になることをおすすめします。あなたは、商業マンガ家になりたいのでしょうか。同人活動を充実させたいのでしょうか。マンガが描けないから、技術を身につけたいのでしょうか。どんな作品が描きたいですか。それが描けていますか? どんな場所で、誰に読んでもらいたいですか? あなたは自分にとってのマンガを、どんなものにしたいのでしょうか?

その自問自答を全力でサポートして、一年後のゴールを一緒に目指すのが、ひらめき☆マンガ教室です。ご応募、お待ちしています。

主任講師 さやわか

PROGRAM

プログラム

- ゲンロン ひらめき☆マンガ教室(以下、ひらめき☆マンガ教室)第4期の開講期間は、2020年9月から2021年8月までの12ヶ月間です。開講期間途中での受講申込みや、一部講義のみの受講は受け付けておりません。主任講師は、評論家・マンガ原作者のさやわかです。

- 本講座は制作経験の有無にかかわらず、「マンガ家としての総合力を身につけたい」と望むあらゆる人々に開かれています。

- 本講座の受講生には「正規受講生」と「聴講生」の区別があります。聴講生は正規受講生とくらべて安価で受講することができますが、各回の課題(同人誌、最終課題含む)を提出することができません。

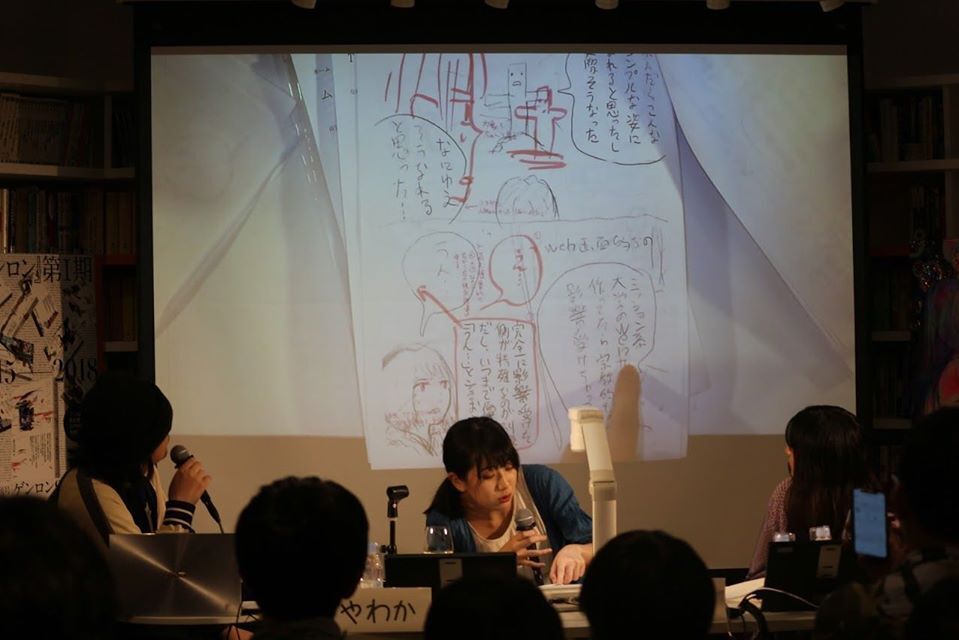

- 本講座の講義および講評会は月1回から2回、原則として週末の午後にゲンロンカフェにて行います。本講座では、ゲスト講師をお招きし、テーマに沿って作品制作と講評を行う「着想」「展開」「応用」、および主任講師が受講生の制作をサポートする「ひらめき」を組み合わせた授業スケジュールが組まれています。また、5月には同人誌の制作・販売を実践します。同人誌制作・販売の関連費用は授業料に含まれます。

- 「着想」「展開」「応用」では、作品制作を指導します。正規受講生は各回の課題にもとづき、ネームと完成稿を提出します。「着想」「展開」「応用」はそれぞれ3回の授業からなり、3つのサイクルを回るように学び進むことで、魅力的なマンガを描く実力をつけることができます。授業当日は、まず1限でゲスト講師の創作環境やテクニックに迫る講義を行います。2限で、前回授業の際に出された主題にもとづくネームを講評し、3編の優秀作を選出します。選ばれた受講生は、次回までにネームをもとにした完成稿を執筆・提出します。3限では、前回講評にて選ばれたネームをもとに提出された完成稿の講評を行います。授業の一部は、生徒のデビューをサポートするためにニコニコ生放送で中継されます。

- 「着想」「展開」「応用」の授業では、すべての正規受講生は、下記の〈超・ひらめき☆マンガ家育成サイクル〉にもとづき、合計10編のネームとアピール文、完成稿を提出することが求められます。すべての提出物は専用ウェブサイトで公開されます。

- 講義・講評の模様は映像に記録し、後日、正規受講生・聴講生向けの限定公開でウェブ上にアップいたします。本講座期間中はストリーミング配信で視聴し、復習することができます。やむを得ない事情で授業を欠席した場合にも、講義・講評の内容を確認することができます。

- 新型コロナウィルスの感染拡大がふたたび懸念されるなど、対面での授業が難しい状況になった場合、オンラインでの講義・講評に切りかえることがあります。その場合には事前に受講生のみなさんにお知らせします。

- 事前に課題提示

- 講義の1ヶ月前までに、ゲスト講師あるいは主任講師から課題が提示されます。課題は「物語の魅力を伝える」「読者を作品に没入させる」「ネットで拡散される作品を作る」など、講師によりさまざまです。第3期の課題は、こちらからご覧いただけます。

- webにてネーム提出

- 正規受講生は、各回の7日前までに、課題に沿ったネーム(上限16ページ)と内容に関するアピール文(200字程度)を提出します。ネームとアピール文は、所定のフォームより、専用ウェブサイトにアップロードします(ネームのファイル形式については別途指示します)。提出されたイメージとテキストは、受講生以外でもアクセスできる状態で公開されます。一般読者の反応は以下の選考・講評で考慮されます。

- 授業にて5名赤入れ+上位3名選出

- 主任講師によって、事前に優秀なネームが5つ選出されます。事前に選出された作品はゲスト講師のもとに送られ、授業内で講師による赤入れが行われます。授業では、講師の協議にもとづいて優秀なネームが3つ選出されます。ネームが選出された受講生は、完成稿提出時に授業内で講評を受けます。惜しくも選外となった他の受講生も、授業内での講評は確約されませんが、自由に完成稿を提出することができます。

- webにて完成稿提出

- 授業内でネームが選出された3名は、次回授業の7日前までに、ネームにもとづいてペン入れした完成稿を執筆・提出します。この3名については、②のネーム提出と④の完成稿提出が同時並行の作業になります。

- 授業にて完成稿の講評、配点(通常点+ひらめき点)

- 前回の授業内で選出された3つのネームの完成稿は、授業内で講評が行われます。選外となった完成稿についても、ゲスト講師の選出により、授業内で講評を受けられる場合があります。講評ののち、講師の協議にもとづいて「通常点」が割り振られます。「通常点」の点数は全員を合計したものが、10点+(受講生総数-その課題でネームを提出した人数)になるように配分します。さらに、主任講師により、全受講生を対象に「ひらめき点」が割り振られる場合があります。提出作の内容だけでなく、受講生それぞれの自己プロデュース性、活動の方向性、カリキュラム全体を通しての成長や課題への積極性も総合的に判断し、課題ごとに最大10点を配分します。通常点とひらめき点を合計した点数の推移は専用サイトで公開されるとともに、最終選考において考慮の対象となります。

以上のサイクルを繰り返すことで、受講生は「多様な市場の要請に応じてアイデアを生み出すプロット力」「アイデアを限られたページに配置するネーム力」「ネームを魅力的に提示するプレゼン力」「ネームを作品として完成させる画力」など、マンガ家としての基礎体力を確実に向上させることができます。

- 「ひらめき」は、主任講師のさやわかによって、マンガ家になりたいひとのために多面的なサポートが行われる授業です。講義、個人面談、ゲスト講師をお招きしてのワークショップなどを通して、「どうすればマンガを描き続けられるのか」「編集者とどのようにコミュニケーションすればいいのか」「商業誌に持ち込むにはどうしたらいいのか」など、多くのマンガ家志望者が抱える悩みや疑問に答えていきます。

- 同人誌の制作・販売の実践授業では、2021年5月の同人誌即売会への参加を予定しています。こちらについても、新型コロナウィルス感染拡大により即売会への参加が困難な状況になった場合には、ネットショップへの参加など代替の方法での授業実施を検討します。その場合には事前に受講生のみなさんにお知らせします。

- 全18回の授業を終えたのち、約1ヶ月の準備期間をおいて、2021年8月に完成稿を対象とした最終講評会を行います。最終講評会提出作品の課題、分量など規定はのちに公開します。

- 最終講評会では「第4回 ゲンロンひらめき☆マンガ大賞」と題し、ひらめき☆マンガ教室第4期における最優秀賞作品を選考します。また審査には、多数の現役のマンガ編集者に配点に加わっていただきます。各編集者が「自社でデビューさせたい!」と思う受講生に対しては、作品の発表について交渉する権利を得ます。選考委員については、詳細をのちに公開します。

LECTURERS

講師

さやわか

1974年生まれ。ライター、物語評論家、マンガ原作者。ゲンロン ひらめき☆マンガ教室主任講師。『クイック・ジャパン』『ユリイカ』などで執筆。「LINEマンガ」に連載中の『キューティー・ミューティー』の原作を担当。著書に『僕たちのゲーム史』、『一〇年代文化論』(星海社新書)、『AKB商法とは何だったのか』(大洋図書)、『キャラの思考法』(青土社)がある。近著に『文学の読み方』(星海社新書)、『文学としてのドラゴンクエスト』(コア新書)、『名探偵コナンと平成』(コア新書)など。

twitter

ゲスト講師

米代恭|よねしろ・きょう

1991年生まれ、東京都出身。美大在学中に描いた漫画がアフタヌーン四季賞で佳作受賞。大学を中退し、2012年に受賞作『いつかのあの子』で短編デビュー。同年、『おとこのことおんなのこ』で長編デビュー。2015年から2018年4月まで、SFと不倫をテーマにした『あげくの果てのカノン』を「月刊!スピリッツ」で連載。現在『往生際の意味を知れ!』を「週刊スピリッツ」で連載中。

twitter

武富健治|たけとみ・けんじ

1970年生まれ。代表作『鈴木先生』『掃除当番(短編集)』『惨殺半島赤目村』「火花」(原作:又吉直樹)。最新作『古代戦士ハニワット』を漫画アクションにて連載中。

twitter

師走の翁|しわすのおきな

成年向けのエロ漫画を描いて20数年。代表作は『シャイニング娘。』『ピスはめ!』『ヌーディストビーチに修学旅行で!』

最新作は『円光おじさん』その他各種イラストレーターとしても活躍、趣味のDJ活動で出演することもある。

twitter

慎本真|しんもと・しん

2009年に白泉社LaLaでデビュー。

代表作『SSBー超青春姉弟sー』『先輩!今から告ります!』

現在はCOMICポラリスで『推しが我が家にやってきた!』『好きです、となりのお兄ちゃん。』

マンガParkで『不祥事アイドル』を連載中。

2020年よりYouTubeチャンネル「SS manga diary -慎本真ー」を運営。

twitter

伊藤剛|いとう・ごう

1967年名古屋市生まれ。名古屋大学理学部卒。マンガ評論家。東京工芸大学マンガ学科教授、武蔵野美術大学非常勤講師。著書に『テヅカ・イズ・デッド ひらかれたマンガ表現論へ』(星海社新書)、『マンガは変わる』(青土社)など。共著書に『マンガを「見る」という体験―フレーム、キャラクター、モダン・アート』『マンガ研究13講』『マンガ視覚文化論』(いずれも水声社)などがある。2019年大英博物館マンガ展「The Citi exhibition Manga」学術協力。

twitter

大井昌和|おおい・まさかず

第三回電撃ゲームコミック大賞銀賞

月刊電撃コミックガオ!にて『ひまわり幼稚園物語あいこでしょ』でデビュー。

主な作品は『ちぃちゃんのおしながき』『おくさん』『明日葉さんちのムコ暮らし』『ヒメコウカン』など。

twitter

水上悟志|みずかみ・さとし

マンガ家。大阪府出身、1980年生まれ。2002年、ヤングキングアワーズ増刊号(少年画報社)に掲載された「弥一郎」でデビュー。同年ヤングキングアワーズ(少年画報社)にて初連載作「散人左道」を発表、以後同誌を中心に活躍する。代表作に「惑星(ほし)のさみだれ」、「スピリットサークル」、月刊コミックブレイド(マッグガーデン)ほかにて連載された「戦国妖狐」など。2018年に放送されたTVアニメ「プラネット・ウィズ」では、シリーズ構成・ネーム・キャラクター原案を務めた。現在はヤングキングアワーズにて「プラネット・ウィズ」のマンガ版と、持ち込み募集ページに自らのマンガ家人生を振り返った「水上悟志のまんが左道」を連載中。また2020年1月には、マッグガーデンのMAGCOMIで「最果てのソルテ」の連載をスタートさせた。

twitter

山口つばさ|やまぐち・つばさ

「アフタヌーン四季賞 2014年夏」佳作を受賞。現在『月刊アフタヌーン』にて『ブルーピリオド』を連載中。同作は、「第44回講談社漫画賞」総合部門賞、「マンガ大賞2020」大賞、「このマンガがすごい!2019」オトコ編4位、「TSUTAYAコミック大賞2018」ネクストブレイク部門大賞などを受賞。過去作に、新海誠原作『彼女と彼女の猫』。

twitter

みずしな孝之|みずしな・たかゆき

漫画家。1991年『まんがスポーツ』にて『混セでSHOWTIME』でデビュー。主な作品は『いとしのムーコ』『いいでん!』『ササキ様に願いを』『幕張サボテンキャンパス』など。

twitter

武者正昭|むしゃ・まさあき

1957年、東京都生まれ。早稲田大学卒。1981年(株)小学館に入社。「少年サンデー」「ヤングサンデー」「ビッグコミック」「ビッグコミックスピリッツ」など、これまで編集として数多くのマンガ誌に携わり、「flowers」「Cheese!」では編集長を務めた。編集としてのキャリアは30年を超える。

これまで輩出したミリオンセラー作家は、「健太やります!」の満田拓也、「行け!!南国アイスホッケー部」の久米田康治、安西信行、菊田洋之、きらたかし、なかいま強、「うしおととら」の藤田和日郎、「海猿」の小森陽一・佐藤秀峰、「娚の一生」「姉の結婚」の西炯子、「しろくまカフェ」のヒガアロハら。2018年5月、NHN comico(株)に入社し、マンガ・ノベルアプリ「comico」の編集長に就任。2019年4月には代表取締役社長に就任。

comico

twitter

ブルボン小林|ぶるぼん・こばやし

1972年生まれ。「なるべく取材せず、洞察を頼りに」がモットーのコラムニスト。2000年「めるまがWebつくろー」の「ブルボン小林の末端通信」でデビュー。現在は「朝日新聞」夕刊(関東、九州、北海道)、「女性自身」などで連載。小学館漫画賞選考委員。著書に『ジュ・ゲーム・モア・ノン・プリュ』(ちくま文庫)、『増補版ぐっとくる題名』(中公文庫)、『ゲームホニャララ』(エンターブレイン)、『マンガホニャララ』(文春文庫)、『マンガホニャララ ロワイヤル』(文藝春秋)など。【画:藤子不二雄Ⓐ】

ブルボン小林公式サイト

twitter

金城小百合|きんじょう・さゆり

1983年生まれ。秋田書店に入社後、小学館に転職。入社3年目に立ち上げた『花のズボラ飯』が「このマンガがすごい!」オンナ編1位、マンガ大賞4位受賞、TVドラマ化など話題に。その後、漫画誌「もっと!」を創刊、責任編集長を務める。その他、藤田貴大主宰の「マームとジプシー」によって舞台化された『cocoon』、TVドラマ化作品『プリンセスメゾン』 、『あげくの果てのカノン』『往生際の意味を知れ!』『サターンリターン』『恋と国会』などを担当。現在、スピリッツ編集部に所属しながら、ファッション・カルチャー誌「Maybe!」の創刊、編集にも関わっている。【画:水沢悦子】

twitter

ひらめき☆マンガ教室とは

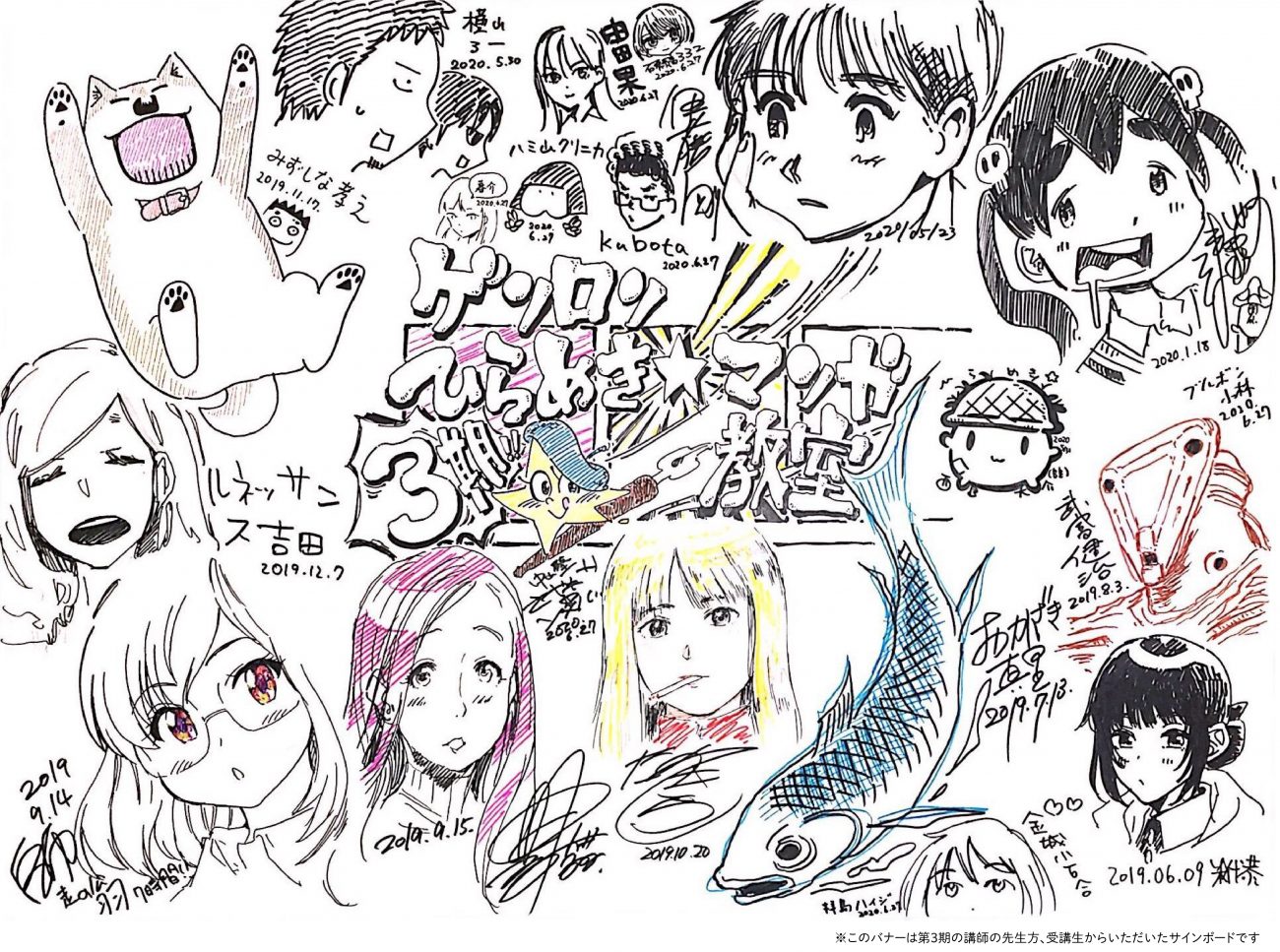

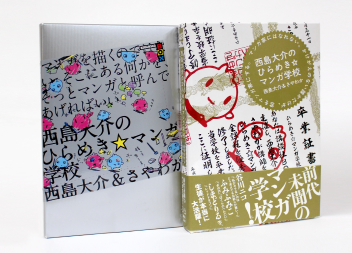

ひらめき☆マンガ教室は、「ひらめき☆マンガ学校」の後継講座です。後者は、「誰でもマンガ家になれる」「マンガを描くのではない。そこにある何かを、そっとマンガと呼んであげればいい」をテーマに2009年より講談社BOXでスタートした実践的・実験的なマンガ創作講座でした。講師はマンガ家の西島大介および批評家のさやわか。ふみふみこ(『ぼくらのへんたい』)、谷川イッコ(『私がモテないのはどう考えてもお前らが悪い!』)、しまどりる(『レッドドラゴン』)、米代恭(『あげくの果てのカノン』)など多彩な才能を輩出し、また初期には今日マチ子や大谷能生も受講していました。2010年以降は独自の創作理論を擁するプロジェクトとして東京工芸大学やDOMMUNE、2.5D、日本SF大会など場所を問わず出張講義を開催。2009年から2010年の1学期、2学期に相当する講義内容は2冊の書籍としてまとめられています(講談社BOX刊)。

ひらめき☆マンガ教室は、「ひらめき☆マンガ学校」の後継講座です。後者は、「誰でもマンガ家になれる」「マンガを描くのではない。そこにある何かを、そっとマンガと呼んであげればいい」をテーマに2009年より講談社BOXでスタートした実践的・実験的なマンガ創作講座でした。講師はマンガ家の西島大介および批評家のさやわか。ふみふみこ(『ぼくらのへんたい』)、谷川イッコ(『私がモテないのはどう考えてもお前らが悪い!』)、しまどりる(『レッドドラゴン』)、米代恭(『あげくの果てのカノン』)など多彩な才能を輩出し、また初期には今日マチ子や大谷能生も受講していました。2010年以降は独自の創作理論を擁するプロジェクトとして東京工芸大学やDOMMUNE、2.5D、日本SF大会など場所を問わず出張講義を開催。2009年から2010年の1学期、2学期に相当する講義内容は2冊の書籍としてまとめられています(講談社BOX刊)。

ゲンロンスクールの「ひらめき☆マンガ教室」は、ひらめき☆マンガ学校のこれまでの活動をリニューアルしつつ継続するものです。ネットを活用しつつ、多彩なゲスト講師による講義とネーム審査をへて、新しい漫画家を育成する講座を目指しています。

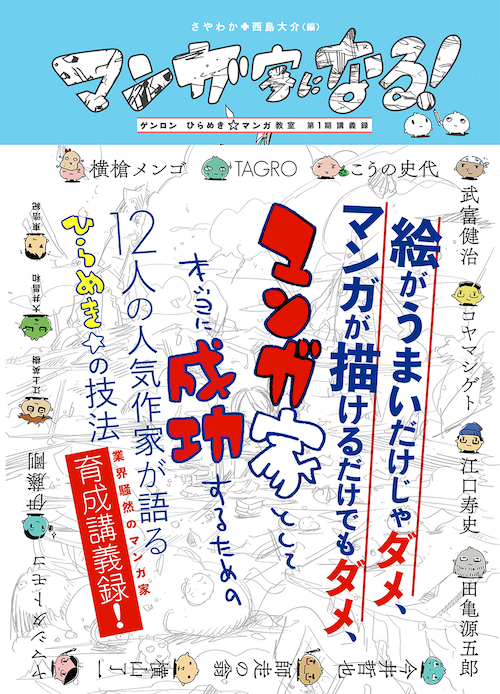

さやわか+西島大介編

「マンガ家になる! ゲンロン ひらめき☆マンガ教室 第1期講義録」

絵がうまいだけじゃダメ、マンガが描けるだけでもダメ、

マンガ家として本当に成功するための12人の人気作家が語るひらめき☆の技法。

マンガ原作者・批評家のさやわか、マンガ家の西島大介が主任講師をつとめ、ゲスト講師に、横槍メンゴ、TAGRO、こうの史代、武富健治、コヤマシゲト、江口寿史、田亀源五郎、師走の翁、今井哲也、横山了一、ヤマシタトモコ、伊藤剛、江上英樹、大井昌和が参加した「ひらめき☆マンガ教室」の模様を完全収録。業界騒然のマンガ家育成講義録!

ゲンロン 2018年11月25日刊行

試し読みはこちらから!

受講生の声

※名前をクリックすると各受講生の作品ページをご覧いただけます。

kubota

kubota(第3期受講生・ゲンロンひらめき☆マンガ大賞・選考委員特別賞 金城小百合賞受賞)

ハミ山クリニカ

ハミ山クリニカ(第3期受講生・ゲンロンひらめき☆マンガ大賞受賞)

暮介

暮介(第3期受講生・選考委員特別賞 武富健治賞受賞)

拝島ハイジ

拝島ハイジ(第3期受講生・選考委員特別賞 ブルボン小林賞受賞)

先延ばししていることをやるためには、まずとりあえず手をつけてみることが大事だとよく言いますが、ひらまんを受講すれば課題と締め切りが与えられ、作品を作ることから逃げずに済みます。出せばダメな作品でも何かしら良いところを見つけてもらえるし、仲間の講評を見ていればそれがお世辞ではないことがわかるので、やる気を失わずに描き続けることができます。

怠け者で失敗を恐れて動けなくなりがちな私が、この一年で作品を完成させ、持ち込みに行き、デビューまで漕ぎ付けられたのは、間違いなくひらまんのおかげです。

碌縞ろろこ

碌縞ろろこ(第3期受講生・選考委員特別賞 さやわか賞受賞)

由田果

由田果(第3期受講生・ひらめき☆特別賞受賞)

SCHEDULE

スケジュール

| 日程 | テーマ | 1限目 | 2限目 | 3限目 | 講師 |

|---|---|---|---|---|---|

| さやわかより課題の提示 | |||||

| 9月5日(土) | ひらめき1 導入 |

13:00-14:00 ガイダンス |

14:15-17:00 イントロダクション |

さやわか | |

| 9月6日(日) | ひらめき2 ひらめきとは |

13:00-14:00 講義 |

14:15-15:45 課題1・ネーム講評 |

16:00-17:00 課題1・ネーム講評 |

米代恭・さやわか |

| 10月10日(土) | 着想1 マンガで伝える |

13:00-14:00 講義 |

14:15-15:45 課題2・ネーム講評 |

16:00-17:00 課題1・完成稿講評 |

武富健治・さやわか |

| 11月7 日(土) | 着想2 画面を作る |

13:00-14:00 講義 |

14:15-15:45 課題3・ネーム講評 |

16:00-17:00 課題2・完成稿講評 |

師走の翁・さやわか |

| 11月23日(月・祝) | 合同授業 新芸術校× ひらめき☆マンガ 教室 |

14:00-17:30 講義・ワークショップ |

梅津庸一・さやわか ※新芸術校との合同授業を予定 |

||

| 12月5日(土) | 着想3 キャラクターを作る |

13:00-14:00 講義 |

14:15-15:45 課題4・ネーム講評 |

16:00-17:00 課題3・完成稿講評 |

慎本真・さやわか |

| 12月6日(日) | ひらめき3 振り返り① |

15:00-18:30 講義・ワークショップ |

さやわか | ||

| 1月23日(土) | 展開1 感情 |

13:00-14:00 講義 |

14:15-15:45 課題5・ネーム講評 |

16:00-17:00 課題4・完成稿講評 |

伊藤剛・さやわか |

| 1月24日(日) | ひらめき4 企画 |

13:00-16:30 講義・ワークショップ |

大井昌和・さやわか | ||

| 2月20日(土) | 展開2 演出 |

13:00-14:00 講義 |

14:15-15:45 課題6・ネーム講評 |

16:00-17:00 課題5・完成稿講評 |

水上悟志・さやわか |

| 3月27日(土) | 展開3 ネット |

13:00-14:00 講義 |

14:15-15:45 課題7・完成稿講評 |

16:00-17:00 課題6・完成稿講評 |

横山了一・さやわか |

| 3月28日(日) | ひらめき5 振り返り② |

15:00-18:30 講義・ワークショップ |

さやわか | ||

| 4月24日(土) | 応用1 発想の力 |

13:00-14:00 講義 |

14:15-15:45 課題9・ネーム講評 |

16:00-17:00 課題9・ネーム講評 |

山口つばさ・さやわか |

| 5月 | 中間発表 | 同人誌の制作・販売(課題8) | |||

| 5月8日(土) | 特別授業 同人誌講評会 |

13:00-17:00 講評 |

大井昌和・武富健治・さやわか | ||

| 5月9日(日) | ひらめき6 振り返り③ |

13:00-16:30 講義・ワークショップ |

さやわか | ||

| 6月19日(土) | 応用2 共感の力 |

13:00-14:00 講義 |

14:15-15:45 課題10・ネーム講評 |

16:00-17:00 課題9・完成稿講評 |

みずしな孝之・さやわか |

| 7月17日(土) | 応用3 総合性 |

13:00-14:00 講義 |

14:15-15:45 最終課題・ネーム講評 |

16:00-17:00 課題10・完成稿講評 |

武者正昭・さやわか |

| 7月18日(日) | ひらめき7 振り返り④ |

15:00-18:30 講義・ワークショップ |

さやわか | ||

| 8月28日(土) | 第4回 ゲンロンひらめき☆マンガ大賞選考会(最終講評会) | 武富健治・ブルボン小林・ 金城小百合・さやわか |

|||

感染症の流行などやむを得ない事情により、日程を変更したり、一部の講義をオンラインで行う場合がございます。その際はあらかじめ、メール等でご連絡を差し上げます。

WORKS

卒業生の主な活躍

APPLICATION

募集概要

定員

正規受講生 25名

聴講生 15名

※通年での募集となります。

※先着順での受付となります。定員に達し次第、受付を締め切らせていただきます。

※応募状況により、定員は若干名増えることがあります。

募集期間

2020年6月26日(金)− 2020年7月31日(金)

※お申込み多数のため、募集は締め切っております。ご了承ください。

正規受講料

290,000円(税別)同人誌制作費・同人誌販売経費・修了作品選考料を含む

※ゲンロン友の会第10期会員および、応募時点でゲンロンスクール(新芸術校/SF創作講座)を受講中の方、およびひらめき☆マンガ教室第3期の方には割引が適用されます。割引金額は5,000円です。割引の併用はできません。

聴講料

145,000円(税別)

※聴講生は、各回の講義を会場で聴講することができますが、課題を提出したり、講評を受けたりすることはできません。最終講評会についても同様です。

※ゲンロン友の会第10期会員および、応募時点でゲンロンスクール(新芸術校/SF創作講座)を受講中の方、およびひらめき☆マンガ教室第3期の方には割引が適用されます。割引金額は5,000円です。割引の併用はできません。

お申込み

ゲンロン ひらめき☆マンガ教室の受講を希望される方は、受講規定をお読みになってから、下記リンクよりゲンロンショップの申込み商品をご購入ください。

銀行振込をご希望の方は、商品を注文後、1週間以内に受講料全額(消費税込)をご入金ください。入金が確認でき次第、手続き完了となります。振込手数料は申込み者の負担とさせていただきます。

クレジットカードでの決済を希望する方は、ゲンロンショップの指示にしたがい、手続きを終えてください。決済終了が確認でき次第、手続き完了となります。

どちらの場合も、入金が確認されない場合は、申込みはキャンセルとさせていただきます。

定員に達し次第、募集は締め切らせていただきます。

開講までの流れ

授業開始日は9月5日(土)です。事前にメールにて初回授業のご案内を差し上げます。

受講規定

| 受講資格 | ゲンロン ひらめき☆マンガ教室の受講資格に、年齢、性別、国籍、学歴、活動歴の制限はありません。ただし、未成年のかたは一部の授業への参加をご遠慮いただく場合がございます。 |

|---|---|

| 使用言語 | 授業は日本語で行われます。 |

| 授業期間 | 授業期間は2020年9月から2021年8月の1年間です。 |

| 受講手続 | ゲンロンショップより申込みを行ったのち、受講料の納入が確認された時点で受講手続きが完了するものとします。受講手続は申込み順で行われます。また、受講の申込みをもって本受講規定に同意したとみなされるものとします。受講手続き完了時にはメールで連絡いたします。 |

| 定員 | 定員は正規受講生25名、聴講生15名です。ただし、応募数が最小人数に満たないときは開講しない場合があります。応募状況により、定員は若干名増えることがあります。最小人数は別途告知いたします。 |

| スケジュール | 授業日・授業時間は別途ウェブサイトに明示いたします。 |

| 撮影・放送 | 授業の一部はネットで期間限定で中継されることがあります。受講者には、欠席時自習や復習のため、受講期間のあいだ有効な視聴権限を付与します。ゲンロンは記録および広報のため、授業風景を予告なく静止画あるいは動画で撮影することがあります。撮影を希望しない受講生はその場で、あるいは事前に必ず申し出てください。 |

| メーリングリスト | 授業についての連絡は、公式メーリングリストを用いて行います。公式メーリングリストには、特にお申し出のない限り、お申し込み時のメールアドレスを登録いたします。お申し込み時のメールアドレスとは別のアドレスの登録を希望される場合は、その旨あらかじめご連絡ください。 |

| 受講料 |

|

| 在籍証明 | 教程の3分の1以上を欠席した場合は、在籍したと認められない場合があります。 |

| 誓約書 | 初回授業までに、受講規定を遵守する誓約書をご提出いただきます。誓約書をご提出いただけない場合、授業に参加することができません。 |

| バリアフリー | 障害のある方の受講については事務局にお問い合わせください。 |

| 注意事項 |

|

申し込みフォーム

お問い合わせ

ゲンロン 担当 堀内、松井

info[at]genron.co.jp