梗 概

棋聖、カミオカンデで52銀に

「果たして俺は棋聖だったのか」

岡田は復興庁職員と共に、崩落したニュートリノ観測施設の深部へと向かっていた。

2070年の大地震から5年。ようやく掘削作業が進み、第141期棋聖戦・第5局の対局室にたどり着いた。

◆

5年前。

カミオカンデの後継観測施設『神光Ⅲ』は、老朽化による解体を控え、その記念にオペレーションルームで将棋のタイトル戦が催された。

岡田にとって、2勝2敗で迎える、悲願の初タイトルに王手をかけた一局だった。

局面は苦しく、頭をリセットしようと対局室を離れて施設内を歩き始めた時、大地震が観測所を襲った。

深部が崩落し対局室は完全に閉ざされた。

岡田は救出されたが、対局相手の棋聖、立会人、記録係は地下に取り残された。

電波も通信ケーブルも遮断され、3人の安否は不明。

もし怪我がなくても、水と空気は限られている。

少しして救助隊が来ると楽観的な声も出始める。すると岡田の心に別の懸念が芽生える。

「この対局は続いているのか?」

ルール上、中で立会人が中断していないなら今は対局中だ。

もし棋聖が事情を汲んで投了してくれていれば、自分は今棋聖なのかもしれない。

いやそれはない。投了は手番側しかできない。そして手番は岡田側。むしろ、このままでは時間切れで負けてしまう。

その時、ふと妙手が閃いた。

52銀。勝負をひっくり返す一手。

岡田は「この手を中へ伝えて欲しい」と近くの職員に訴えた。

「今はそんな状況じゃない」と怒られたが、岡田にとっては、人生で一度の夢だった。どうしてもと食い下がった。

その想いは思わぬ形で届いた。

海外の粒子加速施設が、神光Ⅲに向けてニュートリノで符号を打ってみようと提案してくれたのだ。神光Ⅲはニュートリノを送信できないが受信はできる。

他の用途に使えと、賛否は大きく分かれた。

だが、最終的に一手だけと許可が下りた。

岡田は、52銀という一手を、人類史上初めてニュートリノで指した棋士となった。

だが、その後度重なる余震で状況は悪化。救出は困難に。3人の生存は絶望視された。

岡田は自分の無神経さを深く悔やんだ。

それに、こんなに騒いでおいて52銀が凡手だったらどうしよう。

岡田は何も考えないことにした。52銀の評価値も見ないように過ごした。

以来棋力は落ち、タイトル戦は遠ざかった。将棋が嫌いになった。反面、世間からの非難に耐えるため、タイトルホルダーという鎧を、切に願った。

◆

5年が経ち、ついに対局室への掘削が完了した。

扉が開く。

そこには正座で事切れた3人の姿があった。

余震で盤上の駒は散らばっていた。

岡田は記録係の机へ向かった。

記録用紙には四角く丁寧な文字。☗52銀。

声は届いていた。

改めて3人の姿を見て、最後まで対局してくれたことに感謝した。タイトルよりも、棋聖に52銀の評価を教わろう謙虚になれた。

岡田はゆっくり次の行を見た。

さて、棋聖の一手は? 投了か、それとも52銀を覆す応手はあったのか。

文字数:1198

内容に関するアピール

↑リドルストーリーです

ニュートリノの指向性発信は大体後50年だそうです。

一方通行の手紙ってSFでは頻出ネタだと思いますが

- ニュートリノの観測施設は大体電波が届かないところにある

- 将棋の対局中に不測の事態が起きたら、最終的には立会人が裁定

の二つを絡めると新しいな、とこの話を作りました。

ちなみにタイトル戦の立会人には必ず一流のベテラン棋士が選ばれるので、本文通りのことが起こっても、誰も文句言わないと思います。

またタイトル戦は結構変なところでやってます。

ニュートリノで手を伝えるのが有効なのかというと、

「対局中に駒を落とした場合、マスを指差し、手を叫べば着手と認められる」というルールがあるので、

それとオペレーション室にありそうなものを使って乗り越えます。

主人公性格悪すぎかもしれませんが、自分はこういう人間を描くのが結構好きなのでむしろいい味になると思います

文字数:377

棋聖、カミオカンデで5二銀に

「果たして、俺は本当に棋聖だったのか」

3年前の真相を確かめるべく坑道に入っていく。

突然、光が横から差し込む。大型カメラのレンズがこちらを狙っていた。

「風祭さん! 三年前の試合の結果、まだ気になってるんですか!」

大衆向けのワイドショーだ。また『人命より将棋を選んだ愚かな棋士』としてニュースにされるのだろう。

俺は黙って通り抜けた。

捜索用の坑道は、思っていたよりもずっと整備されていた。かまぼこ型の天井には銀色の排気ダクトが走り、一定間隔で取り付けられた蛍光灯が白い光を放っている。

「蛍光灯を付けてる暇があったらツルハシで掘れよ、って思ったでしょう?」

入口で堰き止められた報道陣から十分に距離を取ったところで、先導役の復興庁長官が振り返った。少し身構える。

「でも、毎日のべ何百人もの作業員がここを通るんです。だからトータルでは、蛍光灯をつけたほうが効率がいいんです。私は復興ってそういうことだと思うんです」

煙に巻かれたようだ。

「対局場まではおよそ2キロ歩きます。頑張りましょう」

むしろ走り出したいくらいである。

3年前。第143回棋聖戦第5局のこと。勝敗は対局者だった俺でさえまだ知らない。

◆

「20秒……」

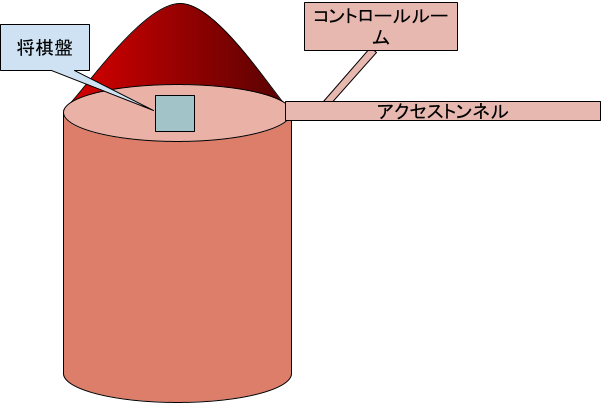

1996年に役目を終えた初代カミオカンデ跡地に建てられた後継観測施設『カミオカンデ・神光Ⅲ』は、老朽化により解体が予定されている。その記念として、第143期棋聖戦第5局がここで開催された。

場所は水槽の真上だ。蓋を開ければ、その下には一万トンもの超純水をたたえた巨大な洞が広がっている。ここは、岩盤をくり抜き、不純物を遮る高密度ポリエチレンシートで覆い、その内側に光電子増倍管を取り付けて造られた施設である。

その水槽の蓋に畳が敷かれ、将棋盤が置かれ、俺と鉋寿太郎棋聖が向かい合っていた。鉋棋聖は俺より二つ年上である。

振り駒の結果、先手が俺、後手が鉋棋聖に決まった。序盤から中盤にかけて、形勢は明らかな後手良しで進んでいた。

現在、鉋棋聖の手番。秒を読むのは記録係の遠ヶ崎君。三段リーグで修行中の若者だ。

「10秒……」

俺は鉋の着手を待ちながら『1八飛車だけはやめてくれ』と祈っていた。

「9、8、7……」

一直線に先手玉に迫るその手は、勝ちを読み切ったという宣言だ。

「6、5、4……」

鉋の指が駒台の飛車をつまみ上げる。終わった。

「3、2……」

しかし。鉋は俺の陣地の上空で、飛車を迷わせ始めた。逡巡が指先に現れていた。そのまま秒を切ってほしい。

彼の残り時間は10分。将棋の秒読みでは、残り時間は分単位で切り上げられる。つまり、10分59秒までなら、10分のままだが、1分1秒を使った時点で、9分に減る。

この終盤で鉋に1分を使わせられるのなら、ミスへのわずかな入口となる。

「1……」

鉋が飛車を盤へ叩きつけた。ところが、飛車は盤を跳ね、縁をコロリと転がり、畳へ落下した。

時間が止まった。俺と鉋の双方で、呼吸がひとつ抜け落ちる。

「飛車!」

鉋が叫んだ。1八のマスを指さし、記録係に威圧するような視線を向ける。いや、それは通らないだろ。俺は目で遠ヶ崎に拒否を伝える。記録係はおそるおそる口を開く。

「ルール上は、今のは認められます」

「いや、そうじゃなくて、秒、切れてましたよね。残り9分ですよね」

もちろん俺も、『秒読みの最中に駒を取り落とした場合、マスを指さし、どう指すかを言えば着手と認められる』という公式ルールは知っている。だが、鉋が叫んだ瞬間は明らかに0を過ぎていた。

慌ただしい足音が近づいてきた。立会人の氷谷永世棋聖だ。

「着手は成立しています。ただし、時間は0秒を過ぎていましたので、残り9分から再開してください」

俺は静かに頷いた。

鉋は不満そうだが何も言わなかった。

将棋において、不測の事態が起きた時は、立会人が裁定を下す。特にタイトル戦の立会人は一流のベテラン棋士が務めるため、決定に異議を唱える人はいない。

過去に、ウェイターがコーヒーを盤にひっくり返した事もあれば、エアコンの温度を巡り対局者が言い争ったこともある。照明の熱で駒のコーティングが溶け、駒が盤に貼り付いて取れなくなったなんてこともあったが、そのどれも、立会人の判断が尊重された。

鉋もそれはわかっている。

氷谷が立ち去ったあと、俺は気持ちを切り替えるために歩き出した。

今いるのは、水槽上部のドームにあたる、半径16メートルの半球状の空間だ。ここには研究用の様々な機会が置いてある。

目を引くのは緑色の巨大機械がポンプで、とぐろを巻く二本の管に繋がっている。このあと水槽の水を抜くために使うという。

空間を抜けると、通路の左側にコントロールルームがある。研究者たちが使ってきた部屋だ。

巨大なスクリーンには、水槽の円柱を展開図にした映像が映し出されている。ニュートリノが水槽を駆け抜けたとき、発生したチェレンコフ光が、光電子増倍管に捉えられ、このスクリーンに表示される。

今この部屋には立会人の氷谷永世棋聖が一人。モニター越しに、俺たちの対局を静かに見守っている。もとはここがスタッフの作業部屋になる予定だったが、声の反響が想像以上にひどく、対局者に届いてしまうとのことで、作業室はさらに奥へ移されたそうだ。

さらに進むと、全長2キロのアクセストンネルが始まる。

カミオカンデ・神光Ⅲは、神岡鉱山・池ノ山のほぼ中心に作られている。

神岡鉱山全体の形を、底面直径4000メートル、高さ1000メートルの円錐とするなら、神光Ⅲは頂点から降ろした垂線が底面に交わる場所に位置している。アクセストンネルは神光Ⅲから外周へ向かって延び、外の山道に繋がっている。

コントロールルームから距離を取り俺は立ち止まった。

ここからだ。盤面は劣勢。

なにか良い切り返しがなければ、二度とタイトルは取れない。

一般にプロ棋士の全盛期は、二十代後半から数年間と言う。

気づけば俺は三十を過ぎていた。タイトル戦はいつも他人事だった。

タイトルは一握りの棋士だけの招待制パーティーのようなものだ。

レーティング10位以下の棋士が予選本戦を勝ち抜き、挑戦権を獲得するのは稀だし、出場したところで番勝負に負ける。

そんな世界で珍しいことが起こった。

昨年、レーティング15位前後の鉋が棋聖戦を制し、初タイトルを獲得したのだ。

将棋には『ハメ手』という概念がある。正しく対応されれば負けるが、正解を知らなければ間違いやすい盤面というものがあり、あえてそこに誘導することで勝ちを狙うのだ。アマチュア界における『鬼殺し戦法』などが典型である。

2075年のプロ将棋は、それを研ぎ澄ませた世界だった。

棋士たちはコンピューターに膨大な局面を探索させ、その評価値を頭に叩き込んで対局に臨む。だが、評価値とはお互いが最善手を指した場合の形勢を示す数字であり、当然その計算には、人間が間違いやすいかどうかは含まれない。だから最善手を指すよりも、相手がミスしやすい手を指す方が実践的という場合がある。

鉋は一年をかけて「横歩取り3三角型」のハメ手を大規模に整備し、その破壊力で棋聖位をもぎ取った。

そして一年が経ち、案の定対策が周知されると、彼の勝率は二年前に戻った。

鉋のタイトル獲得は、下位棋士に二つの希望を与えた。

鉋でも取れたという励ましと、次の棋聖戦の相手が鉋という救い。

ちょうどその年、俺は幸運にも決勝トーナメントで強豪の少ない山に入り、その千載一遇のチャンスを掴んだ。

5番勝負は、ここまで2勝2敗。この一局に勝てば俺は棋聖。負ければ生涯無冠。

俺は頭の中に盤面を描き出す。普通の棋士が第一感で思いつく手は全て検討済みだ。だが諦めるわけにはいかない。

俺はルールの許す全ての手を、ひとつ残らず洗い直し始めた。

ふと、微かに土の匂いがした。続いて、夕立を木陰でやり過ごすときのパラパラという音。

揺れた。

両足の下から地面がふっと消え、次の瞬間、背中から地面へ叩きつけられた。

見上げると、吹付けコンクリートの白い天井に、黒い亀裂が走っていた。その先端が、夜道を横切る猫のように、するすると移動していく。墓石を引きずるような音。天井の裂け目から土砂が流れ落ちる。

俺は身を捩って仰向けから腹這いへ体勢を変え、来た道を振り返った。蛍光灯が狂ったように明滅している。

そして、床にはさっきまでなかったはずの段差が生じていた。なぜ対局室の側が1メートルも高いのか。坑道が捩じ切れているのだ。一本の道だったはずの坑道に、巨大な断面が生じていた。俺側の面と、向こう側の面。その2つの断面が斜め上へ滑っていき、まるで月蝕のように重なり合い、小さくなっていく。

これをベン図だとすると、『かつ』の部分が急速に減少している。

俺は急速に理解した。『かつ』の面積がゼロになったら、俺は将棋盤にたどり着けなくなる。つまり俺は一生棋聖になれない。

立ち上がり、崩れ落ちる土砂の中を抜け、せり上がる段差へ跳びついた。

L字のテトリスを逆さにしたように、両腕を伸ばして崖にぶら下がる。

だが面の重なりはさらに縮む。激しい揺れに、左手が振り払われた。右腕だけで耐える。面はさらに小さくなり、俺の右腕を噛んだ。骨が押し潰される感覚。裂けた肉が和服の中を熱く流れ落ちる。

離すものか。俺は左手の指を、壁と腕の間へ無理やりねじ込み、ひたすら叫んだ。

開け。開け。開け。

大地の振動がふっと止まった時、隙間は音もなく閉じた。

支えを失った俺は、まるでライオンキングのように、ゆっくりと地面へ落ちていった。

◆

中に。中に。

自分の声が聞こえていた。

視界に薄い光が差し込み、そこで初めて、今までまぶたが閉じていたことに気づく。ぼやけていた世界が少しずつ輪郭を取り戻していく。布団の柔らかな感触。鼻につく消毒液の匂い。病院? 敷布団に手をついて身体を起こそうとする。だが、手が敷布団に触れない。嫌な予感。

俺は左手で、右肘を押さえた。肘から先がない。これからどうするのか、何が悪かったのか、誰になんと言えばいいのか。中央分離帯にぶつかった車のように、思考が枝分かれに失敗し引き裂かれる。

「風祭さん、風祭さん」

呼びかけに気づいて首をひねる。

将棋連盟会長・菖九段が椅子に腰掛け、こちらを覗き込んでいた。

「お気づきになりましたか」

「今どういう状況ですか」

菖九段は眉間に深い影を落としながら、ところどころ言葉を濁しつつ説明した。俺は土砂に埋もれた状態から、かろうじて救出されたこと。そして今もなお、鉋棋聖、氷谷永世棋聖、記録係の遠ヶ崎の救助が続いていること。

「三人は無事なんですか?」

「それが、わからないのです」

「どうして!?」

「連絡がつかないのです」

「コントロールルームには有線がありますよね?」

「ケーブルが切れていました」

「携帯端末は?」

「電波が通じません」

「なんてことだ」

「元々、そのためのカミオカンデですから」

その言葉に、ひやりと内臓を掴まれた。

「でも、大丈夫です。救助隊はもう到着しています。重機で坑道に穴を通しているところだと思います」

それで少し安心した。そのせいか、別の懸念が胸の底から浮かび上がってきた。

「対局は? 対局はどうなっているんですか?」

俺がこんな状態だし、鉋棋聖が気を使って投了してくれているなんてことはあるか。いや、ありえない。彼は俺の状態を知らないし、知ってたところでメリットが無いし、そもそも今は俺の手番だ。投了は手番側にしかできない。

菖九段は、理解できない、というように首を傾げた。

「今、心配なさることがそれですか」

「そりゃそうでしょう。対局は今も続いているんですか?」

菖九段の眉が八の字に折れた。

「それを決めるのは、立会人の氷谷永世棋聖です。中断も、続行も。すでに裁定は下っているでしょう」

「え、でも氷谷さんは閉じ込められていて、連絡がつかないなら、今対局中なのかこちらからはわからないということですか?」

「そうなります」

「なんとか、俺だけでも中に入る方法はないんですか?」

焦りで喉が震えていた。だが菖会長は、深く息を吐いて首を横に振った。

「それができれば、とっくに三人を救出していますよ。将棋のことはいったん離れましょう」

離れられるわけがない。こうしている間にも、俺の持ち時間は減り続けているかもしれないのだ。

何でもいい。歩をひとつ前に進めるだけでもいい。とにかく一手指せば、手番は鉋に渡る。そこから先のことは後で考える。

「じゃあ、亀裂の隙間から駒を投げるのはどうですか?」

菖が呆れ半分の顔になった。

「そんなこと、不可能です」

だが、想像のほうが先に動き始めていた。

岩盤の裂け目。そこから適当な駒を指で挟み、空間へ放り投げる。駒は盤上まで転がり、鉋の陣の真っ只中、5二の地点で止まる。すると、2段目に構えていた鉋の飛車が横に滑り、俺の駒を弾き飛ばす。

また次の駒を投げる。

いや待てよ。☖同飛車の局面は、後手玉が詰んでるんじゃないか? ☖同金は? これも詰む。

そもそも、先手が5二に何かを打った時点で相当有利ではないか。俺は一つ一つ持ち駒を検討していく。結論は☗5二銀なら先手よし。

「5二銀だ! 菖さん、この手を中に伝える方法はないんですか!?」

俺はほとんど叫んでいた。菖は眉を寄せ、重たい声で言った。

「風祭さん、さっきも言いましたが、あそこにはどんな電波も届きません。ニュートリノくらいしか」

「ならニュートリノを撃ってください!」

「そんな方法、知りませんよ」

「じゃあ知ってる人を探してきます!」

言いながら、俺は左手で布団を払って立ち上がった。その瞬間、地面が大きく跳ね上がった。俺はバランスを失った。菖の腕が肩を掴んだ。

「余震です。気をつけて」

建物全体が軋む。机が、椅子が、棚が、貧乏揺すりを続ける。それが収まった時、菖が言った。

「風祭さん、外を見てください」

窓は夕日で赤く染まっていた。崩れた瓦。消防車の回転灯。合戦前のように煙がいくつも立ち上がっている。

「いいですか。今、外は非常事態です。その中で消防、警察、自衛隊の方々が働いています。棋士にできることはありません。だから今はここで休んでください。このあと必ず、あなたが必要とされる時が来ます」

「諦めろって言うんですか?」

菖は、短く沈黙した。

「……そうです」

「そんな。菖さんはは何度も名人になったからそんなことを言えるんです。でも今日は、俺にとって人生で最後のチャンスなんです。わかってくださらないなら、もう勝手にします」

俺は、菖の手を振り払った。

入院着まま病院を飛び出し、まだ据えた匂いの残る山道をひた走った。

すれ違う人すれ違う人に声をかけた。

作業着の人は、もしかしたらニュートリノ関連施設の技術者かもしれない。スーツの人は、高名な研究者かもしれない。ジャージのお姉さんは、海外大学院から帰省中の大学院生かもしれない。

「ニュートリノの飛ばし方、知りませんか!?」

しかし、誰ひとり取り合ってくれなかった。

それでも走った。方向だけはわかった。緑の山肌の中で、ひとつだけ茶色く抉れている。そこに、赤い車両と黄色い重機が集結していたのだ。

カミオカンデ・神光Ⅲのトンネル前には、砂利敷の広いスペースが広がっていた。

そこに人が集まっている。警戒線で弧状に区切られ、まるで野球場の外野席のようだ。警戒線の向こうには、迷彩柄の巨大なトラックが五台並んでいる。トラックの側面には、人ひとりが通れる扉が付いており、地面から階段がかけられている。前線基地だろう。俺は人を押し分けて突き進んだ。

――風祭だ。

――なんか取り乱してない?

周囲から声が上がる。無数のカメラが一斉にこちらを向いた。俺はトラックの中の偉い人たちに向けて叫んだ。

「ニュートリノ飛ばせませんか!? 中に伝えたいんです! 5二銀なんです。5二に銀を打ちたいんです!」

だが、トラックからの反応は一切ない。

「知ってる人いるんでしょ!? お願いしますよ!」

俺をあざけりるざわめきが徐々に大きくなっていく。

扉が開いた。先に顔を出したのは、緑色の制服を着た年配の自衛官だった。その後ろには、カッターシャツに作業着を羽織った若い男。作業着の男は自衛官と何か耳打ちすると、一人で階段を降りてきた。

――あ、出てきた

――霧之宮だ

――迷惑かけんなよ

防災・復興庁の長官、霧之宮。元総理の父を持つ、若く、フレッシュ感が売りの二世政治家だ。霧之宮は警戒線越しに、おれと向き合った。

「風祭さん……ですよね?」

少し戸惑ったような口ぶりだ。

「ニュートリノを中に送りたいんです!」

霧之宮は「ああ」と唸り、事情を悟ったらしい表情になった。

「鉋棋聖たちを心配されてるんですね。検討はしました。ですが無理なんです」

「どうして!?」

「この状況では、神光Ⅲが動いているかどうか不明ですし、それにニュートリノを任意の方向に飛ばせる加速器は国内に東海村しかないのですが、ONとOFFをスイッチできないので、つまり信号として使えないんですね」

霧之宮は時折目線を泳がせながら、それでも言葉だけは噛み締めるように確かだった。

「遮蔽物を使うとか、できないんですか?」

頭の中に、赤毛のアンがランプと布で信号を伝える様子が浮かんでくる。

「無理です。ニュートリノは遮れません」

「そんな……じゃあ、手は伝えられないんですか? 5二銀って送りたいんです」

そこで霧之宮の表情が曇った。

俺の両腕をがっちり掴み、押し殺した声で、それでも真っ直ぐに言った。

「今はそれどころではありません」

俺は思わず、左手で霧之宮の作業着の襟を掴み上げた。

「それどころってなんですか。人生かかってるんですよ。棋士にとって対局は命より重いんですよ!」

――その割に勝ってないよな。

――氷谷とかが言うことだろ

群衆の声が刺々しい。悔しい。タイトルを獲ったことがないから俺は軽く扱われているんだ。

膝から力が抜け、警戒線ごと俺は砂利に崩れ落ちた。霧之宮も巻き込まれて倒れ込む。彼は汚れた作業着を気にすることなく、俺の上体を抱き起こした。

「風祭さん」

気を悪くしたふうもなく、静かに、誠実に言った声だった。

「今、地質調査用のボーリングマシンで横穴を開けています。それが通れば、物資も送れるし通信も届くんです。そうすれば将棋の続きも、できるかもしれません」

「それ……どれくらいかかるんですか」

「2日を見込んでいます。ただ、余震が続いていますので」

「2日……そんなんじゃ終わっちゃうよ。俺の手番なんだよ。5二銀で勝てるんだよ。5局目なんだよ」

「風祭さん。お辛いでしょう。でも今は僕達にも、できることがほとんどないんです」

霧之宮は大きな手振りを交えながら続けた。

「だけれども。今は僕達に任せてください。必ず、もう一度将棋ができる世界に戻します。その時はあなたの番です」

俺はもう一度、予選とトーナメントを勝ち抜いてタイトル戦に辿り着けるのか? 番勝負の相手が鉋より弱いなんてことがあるか?

どう考えても、今が最後のチャンスなのだ。

俺は何も言わず、その場を離れた。

惨めだった。

小学生たちがわらわらと寄ってきた。

夕日を背負った彼らの輪郭は、陽炎のように揺れて見えた。

「風祭さんでしょ」

「将棋してよ」

気楽なものだ。

俺は無言で頷き、スペースの端に置かれた木製のベンチに腰を下ろした。小学生たちが各々の携帯端末で将棋盤を掲げてくるので、同時に何局も相手をすることになった。

棋士にとって指導対局は重要な収入源だ。相手の実力に合わせて調節し、最後に絶妙の一手負け。慣れたものである。

青い目の金髪の女の子は強かった。四枚落ちだから制御できたが、二枚落ちなら本当に負けていたかもしれない。聞くと、父親が愛棋家らしい。

終盤、彼女が投了を告げようとしたところで、俺はこちらの王に詰みがあることを教えてあげた。澄んだ瞳がぱっと輝くと、勢いよく大駒を切っていき、見事に寄せ切った。

「負けました」

「プロに勝っちゃった、私」

弾む声を残して、彼女は「パパに自慢してくる」と走り去っていった。

全局を終え、手持ち無沙汰で空を見上げていると、和服の老人が近づいてきた。新手の挑戦者かと思ったら、菖会長だった。

「風祭さん、紹介したい人がいます」

菖の後ろに、背の高い青い目の男が立っていた。三十代後半ほど。

「アントワーヌ・モローと申します。CERNからカミオカンデに出向しています。CERNの仲間から連絡がありましてね。日本のためにできることはないかと」

アントワーヌは胸の前で両手を広げ、言葉に熱を込めた。

「CERNの加速器は、強力なニュートリノビームを 任意の方向に 飛ばせます。しかも動作中に方向を変えられるのです」

「それって……つまり」

「神光Ⅲに当たる角度と当たらない角度を切り替えることで、信号を表現できます」

男の輪郭が、版画のようにくっきり見えた。

「取り残された三人へ何を伝えるべきか、議論していました。食料や医薬品の位置などは必須ですが、ニュースであなたを見て思ったんです。一手だけならあなたのために使えるかもしれない。やりますか?」

俺は迷わなかった。

「やります」

そこへ、菖が割って入った。

「風祭さん。私は紹介を頼まれたのでここへ連れてきましたが、正直、おすすめしません」

「どうしてです?」

「仮に一手伝えられたとしても、鉋棋聖が一手返せば、すぐに手番はあなたに戻る。しかし風祭さんはその手を知ることができない。つまり鉋さんは、なんでも良いから指すだけで勝てる。例えば適当な王手でいい。つまり勝敗を変えられる可能性は、極めて低い」

「それでも、少しでも可能性があるならやります」

「その”わずかな可能性”が問題なんです」

菖は鋭く言った。

「今、神光Ⅲが予備電源で動いているのか、停止しているのか外からは分かりません。もし止まっていたら話は簡単です」

「いや、動いていることを信じてるんです」

「ええ。動いていると仮定します。さらに氷谷さんと遠ヶ崎君が、モニターを見られる状態であるという前提を置いています。暗くてで動けなかったとか、気を失っていたとか、そうした可能性を全て排除するということです」

「その可能性を信じてやるんです」

「では、なぜそこまでしてやるのか。風祭さんは”勝ちたいから”とおっしゃった。単に、いい手を思いついたから公式の記録を残したかったとか、そういうことではなく、勝つためにやると。では、氷谷さんと遠ヶ崎君が活動できて、なおかつ風祭さんが一手を指せば勝てる状況とは? “鉋さんは動けない状態である”ことまで仮定しているんです。風祭さんがその状況を望んでいるということになってしまう。それはたとえ、あなたにそのつもりがなくても、風祭さんの評判にとっては致命的です。それでも、やりたいと思いますか?」

「そんなのタイトルを取れば関係ないですよ」

俺が言うと菖は天を仰いだ。

沈黙を破ったのはアントワーヌだった。

「ではやると決めたなら、やりましょう」

彼は迷いなく携帯端末を取り出し、動画通話を起動した。

「CERNの仲間です」

画面をこちらに向けると、数人の研究者が口々に挨拶をする。外国語だが、自動翻訳の字幕が表示されている。

アントワーヌが説明を始めた。

「CERNの粒子加速器は、フランスとスイスの国境にまたがっています。ここから強力なニュートリノビームを照射すると、カミオカンデ・神光Ⅲの東側の光電子倍増管が反応します。問題は、風祭さんの手をどう信号に置き換えるかです。取り残された三人が直感的に理解できる方法でなければなりません。ASCIIコードやモールス信号をお三方が解読できると思いますか?」

「無理だと思います。俺は5二に銀を打つので、たとえば5を5回点滅で表現すれば」

「1と0で表現するなら111110ですね。同じように2は2回点滅で110です。銀はどうしますか?」

「GINのGで、Gはアルファベットの7番目だから7回点滅。いや、玉と混同しますね。G、I、Nは7、9、14です」

画面の向こうの人が不安そうに『5、2、7、9、14よね。それだけで将棋の手だと伝わるの?』と聞いてきた。

「最初に5と2が来た時点で、棋士なら符号と予想つくと思います」

『オッケー』

アントワーヌはさらに踏み込んだ。

「もう一つ。信号は周期が分からないと解読できません。こちらが111を送っても、相手には長い1に見える。エアコンのリモコンなどはマンチェスター符号という冗長化をしますが複雑すぎます」

そこで、画面の向こうの女性が手を上げた。

『朗報! 昔私が働いていたオーストラリアの粒子加速器も使っていいって。オーストラリアが一定間隔でニュートリノを送るから、それを拍にすればいい。ドラムとボーカルみたいにね。オーストラリアからのニュートリノならカミオカンデの北側が反応するね!』

アントワーヌは机を叩いた。

「よし、それで行こう!」

それから、瞬く間に作業が進んだ。彼の携帯端末を覗くと、まるで巨大ロボットにエネルギーをチャージしているように、画面に並んだたくさんのバーが上へ伸びていく。

「粒子を加速しているんですよ」

アントワーヌが呟いた。

すべてのバーが満タンになった。

『同期完了。さあ、始まるよ』

画面上で、二つのランプが点滅し始めた。

ひとつは一定のリズムで。

もうひとつは5回光って、1回休む。2回光って、1回休む。7回。9回。14回。

俺の頭の中で、イメージが広がっていく。

カミオカンデの水槽に浮かべられた畳二畳。中央の将棋盤を挟んで俺と鉋が向かい合う。俺は駒台から五角形の木片を摘み上げ、四本の黒線に囲まれた正方形の中にそっと置く。その瞬間水槽が青白く光った。夜海に月を浸したように青が迸る。盤の木目から光が溢れる。駒が光り、その光を墨が遮り、空中に飛車、金、歩の光芒が浮かび上がる。光はますます強くなり、世界を覆い尽くした。

俺は、歴史で始めて、ニュートリノで将棋を指した棋士になったのだ。

◆

成功確率はごくわずかと聞かされていたが、だが胸の奥では、そのわずかがどんどん膨れ上がっていた。

俺は、今棋聖に近づいている。

もしかしたら、5二銀の信号を受け取った鉋が、すぐに投了したかもしれない。

もしそうなら、俺は今棋聖なのだ。

あとは、その世界がその事実追いつくまでの数時間を待つことしかできない。

救助隊が扉を開け、あの閉ざされた空間に認知が及ぶまでの時間。

早く、早く扉を開けてくれ。

じっとなんてしていられない。どこへいても落ち着かず、足が勝手に歩き出し、気がつけば同じ場所を何度も往復している。早く結果が知りたかった。

大きな大きな余震が来たのは、その30分後だった。

山肌が、さらに大きく崩れ落ちた。防災・復興庁の霧之宮長官は、迷わず救出部隊を退避させた。むしろ拒んだのは現場の土木作業員たちだったという。まだ可能性はある、見捨てられない。

彼らの声を、霧之宮は静かに聞いたが、しかし強く押し返したという。

自分にとって、取り残された三人も、あなた方も同じ命だ。だから私は、今助かる可能性の高いあなた達を優先しなければならない。どうか下がってほしい。

霧之宮は、真剣な顔をすると、少なくとも真剣そうに見える男だった。

◆

5日が経った。余震はおさまらない。岩盤は軋み続けていた。

霧之宮は、待機していたボーリング部隊に撤収命令を出した。それはつまり三人の生存を、完全に諦める決断だった。

最大の問題は、現地調達できる水や、十分な備蓄のある食料でもなく、空気だった。

コントロールルームとタンク上部を合わせた空間は、およそ120立方メートル。人ひとりが必要とする空気量は、約10立方メートル。単純計算では、三人が生きられるのはわずか4日。

確かに、崩落した坑道には隙間があるので完全密閉ではない。だが、空気を入れ替えるだけの圧力がなく、新鮮な酸素は届かない。

霧之宮の撤収判断は当初こそ批判を浴びたが、その後も小規模な土砂崩れが何度も発生したことで、いまでは概ね正しい判断だったとされている。

矛先は別のところへ向かった。俺だ。

◆

霧之宮との会話は、繰り返し繰り返し、ニュースで流された。

――将棋なんてしてる場合か

――送られた側の気持ちになれ

――お前も掘れよ

批判の声が聞こえてきた。ただ俺の行動を責めるだけの言葉なら、心の中でお前に何がわかると言い返すだけで済んだ。

しかし、俺の立場の話になると意味が違ってきた。

――風祭ごときが

胸の奥がざらりと音を立てた。

俺には実績がない。

――あの成績だもん

――研究もせずに毎日ダラダラして生きてきたんだろ

――地震が来たときだけ将棋をさせろなんて虫がいい

そうじゃないと証明したかった。こうなって、俺はかつてなくタイトルを希求していた。今の自分を悪者ではない存在に変えられるのは、タイトルしかない。

タイトルさえ取れれば、みんな納得してくれると思った。

『そうか、そんなに将棋に人生を捧げてたんだ』

『じゃあ、しょうがないね』

そういうことにしたかった。

だから、あの1手で勝てていますように。

そう思うほど、別の不安が頭をもたげてくる。

5二銀が、凡手だったらどうしようか。

あれだけ騒いで、あれだけ注目を浴びて、もし5二銀が悪手だったら、とんでもなく恥ずかしいことになる。

あの日、舞い上がりながらも慎重に後手の応手を検討した。だが、それでも完全に見落としがなかったとは言い切れない。

もし、あの手でむしろ形成が悪化していたとしたら?

そう思うと、俺は次第にその局面を考えること自体を避けるようになった。

コンピューターに評価値を尋ねることもしなかったし、研究会からも距離を置くようになった。そもそも棋士仲間とほとんど話さなくなった。対局で横歩取り3三角型を避けるのも、また5二銀の先を考えることになるのが嫌だったからだ。

そうして俺の棋力は、下降し始めた。

1年が経った。

三人を回収するためのアクセストンネルの掘削は、急ぐ理由がないとしてゆっくり進められていた。周囲で大量のガドリニウムが検出されたことも影響した。神光Ⅲの水槽が破損し、1万トンの水が流れ出て地盤がさらに脆弱になっている可能性を示唆しているからだ。

そうした中、次の棋聖戦をどうするかという議論が起こった。将棋連盟は俺に配慮し、第143期棋聖位は未確定のまま、決勝トーナメントの優勝者と俺で五番勝負を行い、第144期棋聖を決めることになった。結果0勝3敗。

俺は、終わった棋士となった。

◆

大地震から三年が経った。

アクセストンネルがもうすぐ対局室に到達するという連絡を受け飛びついた。

『借金取りの非通知電話』という諺がある。さしずめ今なら『友だち登録してないIDからのコール』といったところか。借金に追われている人にかかってくるコールなんて十中八九不都合な内容に決まっているのに、突然親戚の生命保険が降りたとか、昔の友人が自分の窮状を知って助けの連絡をくれたとか、そういう都合がいいことを期待してコールに出てしまうのだ。

俺が池ノ山に向かったのも同じメカニズムだろう。

あんなところに姿を現せばろくなことにならないとわかっていたのに、それでもまだ自分が棋聖だったのかもしれないという期待に逆らえなかったのだ。

「ずいぶん批判されたでしょ」

先導する霧之宮長官が、軽い口調で言ってきた。

「でもね、風祭さん。あれ、風祭さんのファンには結構好評なんですよ。結果が楽しみだって」

「俺にファンなんていませんよ」

霧之宮が不思議そうに眉を上げた。

「自覚、ないんですか?」

そして急に声色を変えて話を方向転換させた。

「大地震ってね、起きた直後も大変ですが、その後の長い復興生活も同じくらい大変なんです。そんなとき、日々を潤すちょっとした楽しみが必要なんですよ。特に子どもなんて。避難所で、大人は疲れ果てているのに、小学生が『暇だ暇だ』と騒ぎ出すとみんな困るじゃないですか。そんな時、遠くから元気な大人が来て、子どもを遊びに連れていってくれたら、それだけで本当に助かるんです」

その目が、明らかにお前のことだと言っていた。小学生に将棋を指したことか。

「いや、あれはそんなつもりじゃなかった」

「それはそれは」

霧之宮は笑い、そのまま歩き続けた。道が行き止まった。シールドマシンが下げられ、削岩機が壁をつついていた。六人ほどの作業員たちが、穴の向こうをじっと見つめている。

「だから、風祭さんが棋聖になれたらいいなって思う人もいるんですよ」

「でもみんなは評価値を知ってるでしょう」

「関係ないですよ。僕、ベイスターズファンなんです。負けてる試合の9回裏ツーアウトで、ベイスターズの選手が内野ゴロを打ったら、相手のショートに『頼む、エラーしてくれ』なんて思うんですよ。もしかしたら、ボールがファーストミットに収まるまでの最後の1秒が一試合でいちばん面白いかもしれないんです」

霧之宮は同意を求めるように笑顔を向けた。

「だから風祭さんの手が良い手かどうかなんて、誰も気にしないと思うんです。まだ可能性が残っていて、応援しがいがあるという、それだけで励まされている人がいるんです」

そういうものなのか。正直、俺はあの非常事態で他に何かできたのかとずっと悩み、棋士は無力だと感じていた。だが棋士には、その後の長い時間の中に、何か役割があるのかもしれない。

俺は前方に目を戻した。

「開いたぞ!」

作業員の一人が叫んだ。ニンニクのような形の投光器が運ばれてくる。

「酸素マスクをしてない人は下がって!」

現場リーダー格の人物が声を張った。俺も念のため距離を取る。

照らし出された奥の光景は、異様だった。まず数十メートルの通路。その先に広がる巨大な空間は、水槽上部のドームであり、俺の対局室だったはずの場所だ。

問題は、その手前だった。

白い棒状の塊が二つ、地面に横たわっている。大きさからして、遺体を包んだものに違いない。一人の作業員が「高密度ポリエチレンシートだな。水槽のやつを使ったんだ」と呟く。

「それにしても、なんで遺体は二つなんでしょうね」

霧之宮が、考えるまでもない疑問を口にした。

「三人目は自分を包めないですよ」

「確かに」

霧之宮が一歩前へ出る。丸腰で危ないと感じたが、作業員たちはその場で作業を中断し、霧之宮のするに任せた。

「風祭さんも来てください」

そう言われ、俺も後に続く。

通路の手前側には記録係の机が置かれていた。その近くには、まるで地対空ミサイルの発射装置のように、網目をこちらに向けて倒された将棋盤と、散らばった駒が転がっている。本来はドーム内にあるはずの将棋盤が、なぜこんな場所に移されているのだろうか。

さらに通路の隅で、予想外のものを見つけた。黒く変色しているが、どう見ても俺の腕だった。ここは、俺の腕が挟まれて千切れた場所なのだ。

霧之宮が記録机を覗き込み、笑顔を向けてくる。

「記録用紙がありますよ」

俺は目をそらした。

「読みますね」

霧之宮が厳かに声を出す。

「『☗5二銀』」

俺の手は届いていた。

そして、ここに将棋盤がある理由にも気づいた。三人は、俺が指したことにしてくれたのだ。

『秒読みの最中に駒を取り落とした場合、マスを指さし、どう指すかを言えば着手と認められる』という公式ルール。

これを成立させるために、わざわざ将棋盤をここまで運び、横向きに置いたのだ。

「『☖投了』……おめでとうございます、風祭元棋聖」

霧之宮が、卒業式の教室の先生のように低く言った。

だが、もはやタイトルのことなどどうでもよかった。最後まで対局してくれたこと、最後まで一人の棋士として扱ってくれたことへの、深い、深い感謝が込み上げてくる。そして俺は、三年間しなかったことを、今こそやる気になった。

盤を起こし、駒を拾う。

感想戦をしようじゃないか、鉋元棋聖。

霧之宮から記録用紙を受け取る。最初から最後まで、実に堂々とした文字だった。最後の二手までもがそうだ。極限の不安の中でも、この記録係はタイトル戦を記録するということを誇りをかけていたのだ。

その時、視界の隅で何かが光った気がした。ドームの奥からだ。俺は慎重に覗き込む。

水槽の蓋が開いている。ドームの壁には大きな亀裂。そして亀裂と水槽の間には、緑色の大きなポンプマシンが置かれている。管の一方は水槽に、そしてもう一方が亀裂の中に突っ込まれていた。

再び光が揺らめいた。初めは、内蔵バッテリーで動いている機械がまだ残っているのかと思った。だが、それはゆらゆらと地面を漂うようにして近づいてきた。目を凝らして分かった。懐中電灯を持った人間が、床を這ってこちらへ向かってくるのだ。

「生存者がいるぞ!」

作業員が叫ぶより先に、俺は走り出していた。みんな走っていた。作業員の強力なライトがその人物を照らすと、彼は眩しそうに顔を覆った。その一瞬で、誰か分かった。

「遠ヶ崎君!」

今度は俺が叫んでいた。

駆け寄り、全員で彼を支える。

抱きつこうとしたが、その身体のあまりの細さに力を入れるのをためらう。代わりにその目をまっすぐ見つめた。歯は抜け、頬骨が鋭く浮き出ている。

「風祭先生、棋聖おめでとうございます」

遠ヶ崎はかすれた声で言った。

「そんなことはいい。よく生きてた。よく生きてた」

担架で運ばれる遠ヶ崎に付き添っていると、彼は続けた。

「鉋先生は、5二銀を見て一瞬驚いたようでした。そしてすぐに投了されたんです」

声は苦しそうだ。久しぶりに喉を使ったせいか、すでにかすれている。

「でも、そのときの表情は、まだ何か隠しているようでした。氷谷先生も鉋先生も、その後の局面については何も言いませんでした。鉋先生は亡くなる直前、僕にこう言ったんです。このあとの展開を考えなさいって」

遠ヶ崎は、気力だけで言葉を振り絞る。

「正直、僕は5二銀で先手勝ちと思いました。でも言われた通り考えてみたんです。最初に浮かぶほとんどの手には、やはり先手が勝っていました。でも、何日も経ったある日、意外な方向に進む変化を見つけたんです。それを深く考えてみると、先手にも後手にも十分に勝機のある局面に出るんです。僕は全ての変化を、一つ一つ確認しました。そして、5二銀は後手勝ちだという結論に至ったのは、実は最近のことなんです」

かすれた声なのに、遠ヶ崎の気持ちは高ぶっているのが分かった。

「もしかしたら、お二人は結果が分かってしまったから、亡くなったのかもしれません。逆に僕は、考え続ける課題があったから、真っ暗な中でも生き延びられた。そう思うと、僕が生きているのは、5二銀を見せてくれた先生のおかげなんです」

遠ヶ崎は輸送トラックに載せられ、運ばれていった。

遠ヶ崎君がどうやって生き延びたのか。

「あれ? なんで僕たちは呼吸できてるんでしょう」

霧之宮が言ったとき、俺にはもう見当がついていた。水槽。亀裂。ポンプ。

「壁の亀裂から水を捨てたんですよ。その分の体積だけ空気が外から流れ込む。だから換気できたんです」

「なるほど。でも、あのポンプにそんな強力なバッテリーがあるんですか?」

「サイフォンの原理です。最初だけ動力が必要ですけど、一度流れ始めたら、あとは自動で水が落ちていく」

氷谷と鉋が亡くなったあと、遠ヶ崎は原因が空気だと突き止め、知恵を絞りに絞ってその方法にたどり着いたのだ。執念が生んだ生存だった。

さて。

俺には、まだやることがある。アクセストンネルを自分の足で戻り始めた。千駄ヶ谷に戻るためではない。復興しつつある村へ行くためだ。

タイトル戦には出られなくても、まだ小学生よりは強い。

文字数:15987