梗 概

SF長編小説企画「千の昨日と万の明日」

- タイトル

「千の昨日と万の明日」 - キャッチコピー

「何者かになりたかった君へ」「30代男性が今読むべき小説」 - 企画概要

誰もが希望だけでは人生を語れなくなる年頃で、かつSF小説のヘビーユーザーが多い男性30代を主たるターゲットとする。パラレルワールドへ誘われる物語でIFの人生をエンタメとして楽しませつつ同時に孤独な人生は決して劣るものでないなどの価値観の拡張を行いカタルシスを与える。物語後半、主人公は自分の凡庸な人生が絶望的な世界線の自分が切望した安寧の人生であることを知り、残りの人生では覚悟を持って決断することを決意する。さらに終幕、読者自身がこの主人公の一つの世界線の姿であることが明かされ、主人公の葛藤や決断が自分事として感じられる仕掛けを施すことで斬新でおもしろく売れるSF小説を作る。 - 梗概

主人公は30代既婚男性。一人称は僕。SF小説が好きだが最近は読む頻度が減った。何者かになれそうにない自分に焦りつつも家庭を築いた安心感も感じている。第1章 昨日の猫

以下の書き出しから始まる。

“僕は「千の昨日と万の明日」という小説を手に取った。読むつもりなんてなかったのだけど、たまたま時間ができて偶然目についた本だった。”

小説には人を別の世界線の自分に誘う不思議な白猫が登場する。翌日、小説の猫と似たような猫に出くわした主人公に猫は人語で話しかける。猫の力で1日だけ別の世界線の自分と入れ替わることができるという。

気づくと「結婚はしなかったがSF小説家として成功した自分」と入れ替わる。名声や承認欲求を十分に得る一方で孤独を感じ心身ともに疲弊する自分に羨望だけではない感慨を抱く。

第2章 他者の世界

「商社に就職して公私ともに充実した自分」と入れ替わる。仲間と仕事も遊びも全力で楽しむことに満たされる。

第3章 陽光の下

「中学を卒業して漁師になった自分」と入れ替わる。波しぶきを浴びながら日焼けしてたくましくなった自分に驚き、誇らしくなる。

第4章 敷かれたレール

「大学受験に失敗しアルバイトになった自分」と入れ替わる。定職に就かず収入が少ない自分を憐れむ主人公だがそこには社会から必要とされ仲間と心を通わせる自分がいた。

第5章 崩壊の明日

「キューバ危機で核戦争が起きた世界の荒廃の中で生きる自分」と入れ替わる。主人公は選択肢が全くない人生に驚愕する。白猫はこの世界で突然変異で生まれた存在だった。

最終章 今日という日

自分の凡庸な人生は核戦争世界の自分が熱望した安寧の人生であることを知る。自分の世界線に戻り残りの人生では覚悟を持って決断していくことを決意する。

その時、別の自分に覗かれていると白猫に教えられる。それは読者自身であり、一つの世界線の主人公自身でもあった。主人公は読者に「君も入れ替わってみるか」と尋ねる。人を別の世界線に誘う不思議な白猫がいるから探してみるといいと主人公が言って小説は終わる。

文字数:1200

内容に関するアピール

今回「売れそうなSF長編の企画」のために一般人1200人を対象としたアンケート調査を実施しました(結果レポートは上記リンク参照)。その結果を元に「売れそうな」ターゲット層に「売れそうな」内容・テーマを真正面からぶつけるという企画としました。

まずメインターゲット層はSF小説のヘビーユーザー(SF小説を月1冊以上読むと定義)としました。ヘビーユーザーは「エンタメにお金を使う」割合が高い傾向にあり、男女ともに30代に多く(図3)、孤独で利己的な傾向がある一方で「いまより社会はよくなる」と思っています。今回は販売戦略として「あなたの物語である」設定をし、想定読者をヘビーユーザーが多い男性30代に絞り込みます。男性30代のうちヘビーユーザーは15%、この1割、1.5%に訴求する物語を目指します。日本人男性30代の人口は約640万人ですので9.6万人+αに届けます(αは男性30代以外への波及を狙います)。

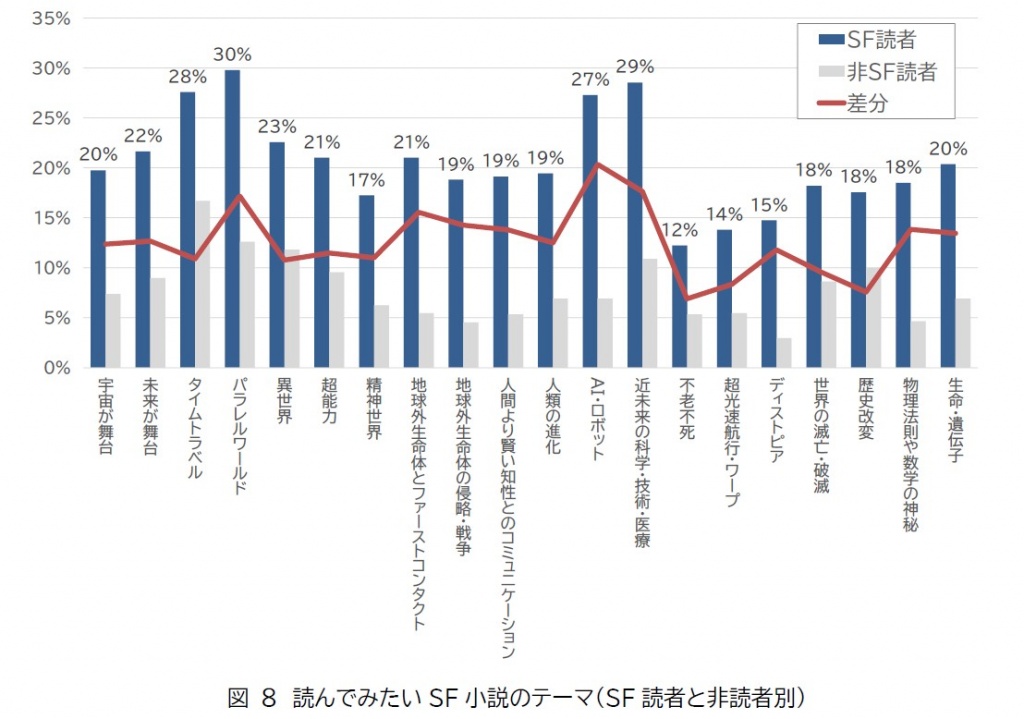

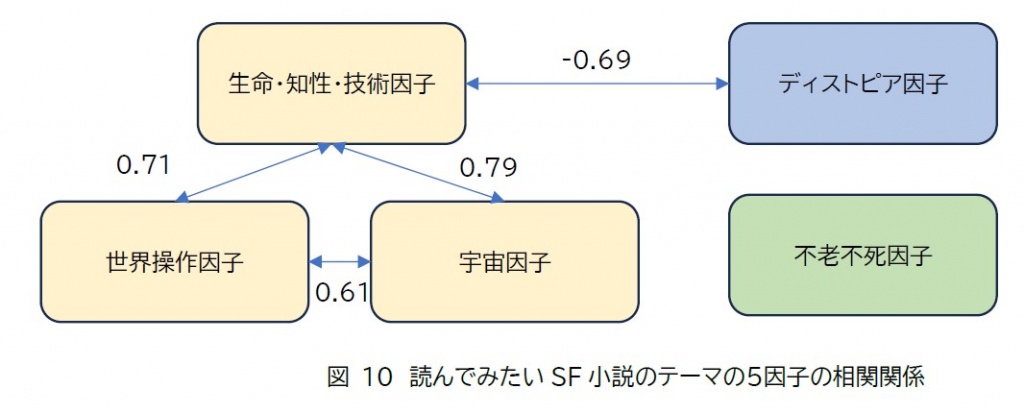

内容は「楽しく」「知的好奇心を刺激される」ものとし、テーマは一般人にもSF読者にも最も好まれている「パラレルワールド」(図8)を主軸に、孤独だが社会に希望を持っている男性30代に届く物語とします。なお「パラレルワールド」は「タイムトラベル」や「異世界」「歴史改変」などのテーマと共通の因子(世界操作因子と名付けました)を持つことが今回わかりました(図10)。是非レポートもご覧ください。

文字数:620

千の昨日と万の明日

一 昨日の猫

僕は「千の昨日と万の明日」という小説を手に取った。読むつもりなんてなかったのだけど、たまたま時間ができて偶然目についた本だった。

内容は主人公が並行世界に飛ばされて違う自分の人生を体験するというSF小説だ。なんとも安易な物語だ。大体、並行世界間を移動できるというのは物理的事実に反するし、作者の好きなように何の制約も無く世界を描けてしまう。僕はSFが好きなのだけど、そういう何でもありな設定は嫌いだ。同じ理由でタイムトラベルものもどうかと思う。またこの小説、突然出てきた白猫が主人公を並行世界に連れて行くのだが、そこのロジックも何も描かれていない。ちゃんとしたSFならもっと何かこう、それらしいガジェットを登場させないと駄目だろう。久しぶりにできた週末の読書時間が無駄になってしまった。

翌日、僕は普段は通らない大きな公園の中を歩いて出勤することにした。穏やかで気持ちがよい秋の朝で、何となくそうしたい気分だった。銀杏並木の歩道があって落ちた銀杏の葉でできた黄色い絨毯が朝日で輝いていた。その銀杏の木の下で白猫に出くわしたのだった。毛並みは真っ白で目は濃いブルー。気づいたらその猫は僕を見ていた。

「野良の白猫か、珍しいな」

立ち止まって猫を見た僕はちょっとした違和感を感じた。焼けたゴムのような臭いを感じたのだ。さっきまで落ちた銀杏がつぶれた酸っぱい臭いがしていたのだが。

「この猫、まさかしゃべったりしないよな」

昨日読んだ小説を思い出す。白猫が僕をじっと見つめている。僕も白猫を見つめる。

「おい、○○」

……おいおい。本当にしゃべった。そしていま僕の名前を呼んだのか?嗅覚だけじゃなくて聴覚もおかしくなったのか?

続いて白猫がついてこい、という仕草をしたような気がした。僕は無言で白猫についていく。歩道脇の雑木林の中に入っていく白猫と僕。そこで白猫がまたしゃべった。

「まず安心しろ。私は幻覚ではないし霊的な存在でもない。実在している」

「……」

そう言われてもそうですか、よかった、とはならないだろう。

「ただし私の言葉は君の聴神経に電磁的に作用して届けている。猫は人間のようには話せないからね」

「……」

「君の懐疑的な性格はよく知っている。こっちの世界では少し違うかもしれないが」

「……」

こっちの世界?

「世界番号AAR331EW5659。この世界では君は5年前に32歳で遠藤景子と結婚、3歳の一人娘がいる。勤め先は新卒で入社した自動車メーカーに15年勤務中、結婚生活は円満で住居は4年前にローンで購入した2LDKマンション。あらかじめ予見した通りの望ましい世界だ」

「……」

なんてことだ。朝の公園で知らない猫が僕の個人情報をべらべらとしゃべっている。

「申し遅れたが私の名前はせんたく。君をあっちの世界に連れて行くのが目的だ」

「洗濯?」

僕はようやく声を出せた。

「選択。セレクションのせんたく、だ」

「そうか。せんたく……変な名前だな」

「君がつけたんだぜ」

「えーと……もしかしてそれは並行世界の僕かな?」

「そのとおり。話が早くて助かる」

「連れて行くというのは?」

「君に来てほしい世界がある。もちろん君自身に危険は無いし、必ず今の世界に戻れることを保証する」

「何のために?」

「君が君に来てほしいからだ」

僕は周囲を見渡す。白猫の他には誰もいない。とりあえず本物に見える猫が目の前で人語をしゃべっているのは確かなわけでその状況は受け入れなければならない。僕は自分のことを健全な実証主義者だと思っている。

「せんたく君。僕の性格を知っているなら、まず並行世界間を移動できる原理を教えてもらってよいかな?」

「いいよ。一応言っておくけど私はメスだよ」

いいのか。そう言われて僕の中の知的好奇心が頭をもたげてくる。

「まずこの瞬間の各世界、君の言葉でいう並行世界、の状態と存在確率を計算するために時間密度を凍結させる行程が必要だ。それにはフォトニックフラクタル構造を持った物質に閉じ込めた静止状態の光子を用いる。この手法はあっちの世界で君が発明した。静止した光子を中心に時間凍結した世界の状態は一意な正則関数として記述可能となり、相対的な存在確率も計算できるようになる。これを世界の状態関数という。ちなみに君の世界は、つまりこの世界番号AAR331EW5659だが、かなり存在確率が高い。そしてその世界に状態が近く、存在確率が一定以上の世界を計算する。それを繰り返して同時にあり得る複数の世界を特定する。その上で特定個人の脳の量子状態、特定個人というのは例えば君のことだが、は別の世界でも多くの場合、一意に識別可能なほど独特であるから状態関数の中で特定が可能だ。観測した各世界の状態関数中にあるその人物の脳の量子状態に、この世界のその人物の量子状態を重ね合わせる。これで別の並行世界の自分の脳にアクセスできる。君の質問を補足すると、並行世界間を物質が移動するわけではない。移動するのは脳の量子状態だ」

「……」

なんだかそれっぽいことをまくし立てられてしまった。しかし工学部出身としてはいそうですかと納得するわけにはいかない。

「世界の状態関数だって?それは凄いな。それは宇宙の果てまで記述できるのか?それを書き換えるというのはどうやるんだ?」

「興味を持ってもらえたようだね。原理的には宇宙の果てまで記述できるが有限の時間内で計算するために太陽系内の状態で近似している。今のところそれで十分だ。そしてそれは純粋に数学的な操作だ」

「なんだって?数学的に世界を書き換えられるって言うのか」

「世界を書き換えているわけじゃない。意識という量子状態を重ね合わせているだけだ」

僕は大学の時の数学と物理の授業を思い出していた。先生が何かを言っているが何を言っているのかわからない。お前にはまだ理解できないんだと言われている気分になってくる。

「ここから先は体験してもらったほうが早い。今夜君の家まで行かせてもらうぞ」

「え?家は家族がいるから困るよ」

「大丈夫。私が家の近くまで行けばこのように話しかけられる」

「そうかい。それでいつ僕は並行世界に連れて行かれるんだ?家に帰ったらもう朝まで抜け出せないよ」

「決まっているだろう。君が寝ているときだよ」

二 並行世界

「ただいま」

「パパ、おかえり~~」

帰宅すると娘の渚が走って迎えてくれる。今日は会社に出社すると大きめのトラブルが発生していて主担当の僕は対応に追われる羽目になった。まだ大量に残務があったが渚が生まれてからはなるべく定時に退社するようにしている。幸いリモートワークができるので夜に残業するしかない。

「おかえりなさい。今日はこの後仕事よね」

妻の景子が夕食の準備をしながら聞いてくる。あらかじめ状況は伝えてある。

「うん。ごめん、ちょっとトラブってしまって。渚の寝かしつけお願いできる?」

「オッケー。お疲れ様」

二人が寝てからリビングで仕事を再開する。僕はため息をつく。トラブルの件でメールが20件も来ている。今朝の白猫の件が気にはなっていたがそれどころではなかった。

「いま、いいかい?」

突然“せんたく”の声がした。姿はどこにも見えない。朝言っていたとおり離れた場所から僕の聴覚に直接語りかけているというのは本当のようだ。

「びっくりしたよ。どこにいる?」

「すまない。君のマンションの近くにいる」

「そうか。よさそうに見えるかい」

「いいや」

「じゃあ後にしてもらっていいかな」

「わかった。徹夜はするなよ。健康に悪い」

そう言うとせんたくはいなくなった。こちらがせんたくの声を聞こえるだけでなく向こうも僕の声が聞こえている。とんでもない技術だ。

なんとかメールを捌き明日の準備を終えたのは午前2時だった。やってもやっても仕事が終わらない。なんだかんだでこんな忙しい日が続いている。いや、年を経るごとに酷くなっている気がする。僕はベッドに倒れ込んだ。

またせんたくの声がした。

「寝たな。それじゃあ行こうか」

「……悪いが今日は寝かせてくれ」

「大丈夫。君はいま寝ているよ。君の意識だけ借りていく」

「……」

アラームで目を覚ますと見たことがない部屋のベッドに寝ていた。眠い。でも仕事に行かないと。寝ぼけながら立ち上がる。ここはアパートの1階の一室のようだ。本棚がありSF小説がずらりと並んでいた。何冊か僕が持っているものもあった。それらは大学時代に買った物だ。他には小説の書き方本や脚本の指南書が20冊ぐらいあった。僕は鏡の前に立った。髪の毛が伸び、ひげは三日ぐらい剃っていない僕がいた。

意識が覚醒してくると徐々に状況がわかるようになってきた。この僕は僕だ。でも別の僕だ。

「ようこそ別の世界に」

せんたくの声だ。

「せんたく、どこにいる?」

「窓の外、ベランダに」

カーテンの隙間からベランダにいるせんたくが見えた。

「せんたく、なんか太ったか?」

「身体はこっちの私だからな。君も元の君より少し太っているぞ」

「どういうことだ?」

「昨日説明しただろう。世界を移動するのは意識、脳の量子状態だけだ。君も私も、身体はこっちの世界のものだ」

「なるほど。じゃあ自分がいない世界にはいけないんだな」

「そういうことだ。自分が生まれていなかったり、死亡している世界にはアクセスできない」

「なるほど」

「私の生存に感謝してくれ。野良猫は人間より死亡確率が遙かに高い……」

「おお、そうだな……それで僕はどうすればいい?」

「身体をこっちの君に委ねてくれ。そうすればこっちの君の意識が主体になる。映画を見るように自分を見つめられるはずだ。最初は混乱するが慣れれば大丈夫だ」

さっきからもう一人の自分が身体を動かしたがっているのがわかった。僕がそれを妨げないようにすると自然に僕が、つまりこの身体の持ち主が、行動を始めた。

「ここでの君は独身だ。遠藤景子とは出会ってもいない。小説家になるために会社を4年で辞めたからな」

「そうみたいだね。職業は……マジでSF小説作家なのか」

「そうだ。こっちの自分の意識とうまく同期できてきたみたいだね」

いま僕は、つまりこの世界の僕だが、急いで歯を磨いてひげを剃っている。記憶を共有できたので今日までの出来事が瞬時に意識に流れ込んできた。この僕は、昨日締め切りの原稿を午前3時に担当編集に送り、今日は朝9時から新刊の発売イベントで都内書店を回る予定だ。プロならば睡眠は十分にとれと師匠の作家に口酸っぱく言われたが未だにできていない。新刊のタイトルは「彼女と交錯するゼロ点」。内容はイケメン高校生が主人公のラブコメとミステリと数学がミックスされたようなSF小説だった。自分が書いたとは思えない素晴らしく面白い小説だった。SFとしてのアイデアの断片は自分が学生時代に考えていたものな気がした。そう感じて僕は誇らしい気持ちになった。

「せんたく、この僕が、僕に会いたかったのか?」

「この世界は違う。この世界ABV329YE3476は君の元の世界にかなり近い。慣れてもらうためにちょうどよかったので連れてきた」

「そうか。これで近いのか……」

「過去のどこかの時点で君のいた世界から分岐が発生しているはずだ。わかるかい?」

「ん……」

記憶をたどる。この僕はSF小説家としてデビューする前に仕事を辞めている。何故辞めたのか……。あの夜だ。会社に入ってしばらくして大学時代の友人が近くに用事があって来た日にアイリッシュ・パブで一緒に飲んだのだ。互いの夢を語り合ったが、だいぶ飲んだ後に険悪な雰囲気になってしまった。友人曰く、お前はSF小説を書きたいというが一つも書いていない。かなえるつもりがない夢を語っていてもしょうがない、と。その通りだったがそのときもう話したくなくなってきていたし、隣の席のグループがうるさいのでお開きにして帰ってしまったのだ。ところがこの世界の僕の場合は、隣の席のグループが途中で帰っていた。静かなテーブルで続けて語り合った僕らは一度きりの人生、やりたいことをやろうと意気投合し、僕はその日の夜から小説を書き始めた。そして1年後のSF短編賞を受賞して会社を辞めている。さらにその半年後に長編小説でデビューし、その後は短編を年に数本、長編は3年おきに1本のペースで10年間書き続けていた。ただそれでも専業作家としては多作ではなく収入は厳しいようだった。

「わかったよ」

「どう感じた?」

「君も性格が悪いね。惨めな気持ちになったよ」

「そうか」

僕は学生の頃からSF小説を書きたいと思っていた。何度か書こうとしたことはある。でも書けなかった。自分には才能が無い。SFを書こうとして挫折した著名な経営者やタレントも多いと聞く。僕は会社ではやっていけている。世間からは会社員として存在を認められ、ある程度は社会貢献もしていると自覚している。それでいいじゃないか。そう結論づけた。でもこっちの僕は成し遂げたんだ。

こちらの世界の僕は久しぶりにジャケットを着てアパートを出てイベント会場の書店に向かっていた。ここは池袋だ。アパート前の路地を出てすぐに明治通りに出た。最初の書店は歩いていける距離にあった。そこでちょっとしたトークイベントがあるらしい。せんたくが少し後ろをついてくる。

「もう少しこちらの世界にいられるよ」

「どれくらいだ」

「君が眠っている間」

「そうか。さっきから気になったんだけど」

「なんだ」

「僕は、元の世界で寝ているんだよな」

「そうだ」

「こっちの世界では今はいつなんだ?つまり今は朝だ。これはいつの朝だ?」

「君が寝ている夜の次の朝だ」

「ほぼ同時だが完全に同時ではない?」

「そうだ。理解がいいな。複数の世界は同時に進行しているが量子状態の重ね合わせは完全に同時である必要はないんだ。数時間の前後は因果律が破綻せずに世界の状態関数を重ねることが可能だ」

「都合がいいんだな」

「この世界の数学的事実だ。だが数時間でも未来を読むことはできないよ。それは別の世界だからね」

この世界の数学的事実。意味がわからない。せんたくに突っ込もうとしたところ、僕の新刊トークイベントが始まった。朝早いにも関わらずお客さんが15人ぐらい来てくれていた。

ひとしきりの自己紹介があったところで司会が僕に質問する。小説家として成功し続ける秘訣は何ですかと。僕が答える。

「一喜一憂しないこと。そして書き続けることです」

休日は何をしていますか。

「小説を書いています。まぁあまり書けない日もありますけど、書くことを休んでいないので休日というのはちょっと違いますね」

小説を書く以外ではどんなことをしているんですか。

「うーん。なんでしょう、ゲームですかね。後は小説を読んでいますね。おもしろくなくてすみません」

SFのアイデアはどこから湧いてくるのでしょうか。

「デビューする前から書いているネタ帳があるんですけどストックを使い果たしました。最近は学術書や論文を読んでネタを集めようとしていますが次回作はどうしようか途方に暮れています」

小説家を目指す人にアドバイスをお願いします。

「小説家は独りぼっちです。毎日毎日書いても書いても誰から褒められるわけでもありません。賞を取ったりこうして出版できれば認知されますがその時だけです。きついです。それでも書きたければ書きましょう」

前作はアニメ化されましたが新刊でも狙っているのでしょうか。

「そううまくはいきませんよ。でももちろんアニメ化を意識して書いています。なるべく多くの皆さんにこの作品を届けたいですから。鈴川彩さんでドラマ化もお待ちしています」

会場に笑いが起きる。

僕は僕の話を黙って聞いていた。この僕は夢ではなく現実として真剣にSF小説を書いているんだと実感した。そしてSF小説を書くと決めたあの日から他の全てに優先して書き続けている。同時に常に周りの評価を気にする、孤独で臆病な僕が縮こまってそこにいた。僕は僕自身に共感し胸が締め付けられた。

三 崩壊の明日

僕は自分の世界に戻った。目が覚めたらちゃんと自分のマンションにいた。そこには景子と渚がいた。せんたくは週末にまた来る、と言っていなくなっていた。SF小説家になった僕の記憶がまだ鮮明に残っていた。夢ではないという実感があった。確かに別の世界の僕自身を体験したのだ。次にせんたくに会ったらこの仕組みをもっと詳しく効く必要がある。せんたくは他にもいろいろな並行世界があると言っていた。例えば、大学の大先輩のコネで商社に就職した僕。会社を1年で辞めてアルバイトで生活している僕。中学卒業後に仙台の親戚の元で漁師をしている僕。これらの世界は相対的に存在確率が低いそうだ。確かにそれぞれの世界の僕を想像することは難しかった。次も行きたい世界に連れていってやるとせんたくは言った。それは目的の世界に行くための準備であり、プレゼントだと言っていた。ただし、僕が漁師になる世界ではせんたくは交通事故で死んでしまっていて僕をアテンドできないと残念そうに言っていた。この世界を含めてほとんどの世界でせんたくはただの野良猫で、元の来た世界でのみ僕とかかわりがある特別な存在らしい。それがつまりせんたくが僕を連れていきたい最終目的地の世界だ。

その日からも僕は毎日変わらず家族で朝食を食べ、火曜日から木曜日は渚を保育園に送る当番をし、そのあと出社して定時に退社し、夕飯を食べて景子に寝かしつけを頼んでから残業した。このまま頑張っていればおそらく5年、10年と同じような生活を送ることができるだろう。仕事は昇級できれば課長になり、今よりもっと現場から離れるだろう。SF小説家になった自分と比べてなんと凡庸かとは思う。今から一念発起すればSF小説家になれるだろうか。妻の理解は得られるだろうか。一方でSF小説家の僕は僕が感じたことがない孤独や痛みを感じていたように思う。あの僕のように全てを投げうってでも小説を書くという覚悟が僕にできるだろうか。反対にあの僕がこの僕を見たら何と思うだろう。

金曜日になり仕事のトラブルは一段落したが今度は部下から重めの人事相談があり対応に追われた。深夜までメールのやり取りをして結局寝られたのはまた午前2時だった。ベッドに入るとせんたくの声がした。

「すまない。まだ金曜日の夜だが来てくれ」

「どうした」

「緊急事態が発生したので君を送れるうちにあっちの世界につれていきたい」

「緊急?」

「状況によってはあと数時間しか世界間を移動ができない」

「……なんだって?」

目が覚めると薄暗い部屋の中にいた。壁はコンクリートで窓はなく、広さは三畳ほどしかない。小さいベッドと机、洗面台があるだけだった。換気口と電球が一つずつ。扉は一部鉄格子になっていて廊下が見えるようになっている。

「せんたく、どこにいる?」

「部屋の前にいる。出てきてくれるか」

僕は部屋を出た。廊下はさらに薄暗い。せんたくがそこにいた。

「世界番号0001にようこそ」

「なんだいここは。牢屋か?僕は受刑者かなにかなのか?」

「牢屋?いや、とんでもない。君はここでは特別待遇だよ」

あたりを見渡すと同じような部屋が並んでいるようだった。扉が空いている部屋もあり、廊下を歩く人もいた。刑務所ではないようだ。ただ道行く人の顔色は暗く、衣服は擦り切れ、体は痩せていた。僕が呆然としているとせんたくがついてくるように言った。

「まだ寝起きでこっちの自分に意識が同期できていないだろうから簡単に説明する。ここは旧八王子市街の地下に作られた都市だ。フォート東京と名前がついている。前に少し説明したが君は技術者として世界の状態関数を導くための時間密度凍結装置を開発し、今は運用にあたっている」

「なに?旧八王子市街?どういうこと?」

「地上はミサイルとドローンの攻撃にさらされているから都市機能を放棄したんだ」

せんたくが歩き続けながらしゃべる。廊下を通り過ぎ、エレベーターに乗り込んだ。だんだんと記憶が、こっちの僕の意識が、頭の中に流れ込んでくる。

「記憶が同期してきたかい?ここは君がいた世界とは大きく違ってしまった世界だ。続けて説明しよう」

乗り込んだエレベーターが上昇していく。

「この世界では1962年10月24日、キューバ海域の海上封鎖ラインをソ連艦艇が突破、アメリカ側の警告射撃がソ連駆逐艦の至近弾となりソ連側が応戦。交戦状態となりソ連駆逐艦が撃沈されてしまった。君のいた世界ではそれは起きなかったが、こちらの世界では起きてしまった」

せんたくの説明と同じ記憶が蘇ってきた。覚醒と共にこちらの僕の意識が主体になってきたようだ。

「10月27日、キューバ上空でU-2偵察機が撃墜される。アメリカ側はソ連潜水艦の封鎖線への接近を探知しており、これ以上の交渉は望めないと判断し、翌28日のキューバのミサイル基地空爆を決定した」

僕のいた世界でもU-2撃墜は起きてしまったがその後の両国首脳の交渉で軍事衝突は回避された。しかし……。

「こちらの世界では空爆開始後にソ連潜水艦がアメリカの核配備基地を核ミサイル攻撃、アメリカは即座にソ連本土にICBMを発射した」

そうだ。その後の顛末は今はっきりと僕の記憶に現れた。ソ連もアメリカ本土及びNATO加盟各国に対してICBMを発射、相互のミサイル基地が沈黙するまで報復攻撃は続き、主要都市は壊滅した。日本も沖縄、横須賀、厚木、三沢など主要なアメリカ軍基地が攻撃を受けて甚大な損害を受けた。

「第三次世界大戦が起きてしまった……」

「そうだ。この世界の状態関数を詳しく解析したところその確率はかなり低かった。だが起きてしまったのがこの世界だ」

その後は衰退したアメリカとソ連に代わり中国を中心とする東アジア連邦とサウジアラビアを中心とする中東連合国が70年代に台頭した。東アジア連邦は日本を含む周辺国への軍事侵攻と経済支配を今日まで半世紀以上続けていた。日本は自衛軍を組織してこれに対抗するが20世紀末の大規模な戦闘で沖縄と九州を占領されてしまっている。現在の日本は食糧危機とエネルギー不足で抗う余力も乏しく、国民は各地に建設された地下都市の中でひっそりと暮らしていた。社会は身分制に回帰し、人々は家族構成、職業、住む地域など多くのことを国家に管理され、ただその日を生きている。よほどの秀でた能力が無ければ親の身分で一生が決まってしまった。僕は親が教師だったおかげで技術者教育を受けられたが住んでいた地域で暴動が起きたとき、僕以外の家族は巻き込まれてあっけなく死んでしまった。それから今日まで独りで生きてきた。

エレベーターが止まった。せんたくが先導してさらに階段を上っていく。僕の意識はこちらの僕と同化していく。

「甲府の時間密度凍結装置のところに行くんだな!」

「そうだ。今から数時間以内に攻撃される可能性があるから運び出す」

階段を上った先に地上に繋がる出口があった。自衛軍の兵士が警備をしている厳重な鉄扉を開けて外に出る。

冷たい空気の中にゴムが焼ける臭いがした。それはせんたくに出会った朝に感じた臭いだった。地上には無人となった八王子の街があった。60年代に街全体が放棄されているため多くの建物は崩れ、アスファルトがめくれ上がった道路には草木が生えていた。ところどころに簡素なやぐらが組まれていて地対空ミサイルや近距離用の防空機関砲、飛翔体を捕捉するレーダーが設置されている。かつて野球場だった敷地に敷設されたヘリポートから軍用ヘリコプターに乗り込む。ここから時間密度凍結装置がある旧甲府市まで飛ぶのだ。

このときには僕は完全に覚醒して、こちらの世界の僕の意識を完全に共有したので装置の仕組みを自ずと理解していた。それは量子力学の理論体系と数学的洞察が緻密に組み合わさった驚くべき機構だった。僕がいた世界よりも明らかに物理学が進歩している。フォトニックフラクタル構造の物質中で静止させた光子の状態からこの世界全体を記述する状態関数を求める。これだけでも驚くべきことなのに、その関数と確率を組み合わせると同時に存在する並行世界の状態関数も導けるのだった。つまりある時点のある世界はある固有の関数と対応している。世界の実在性と状態関数の存在の関係は長年議論されていたが、世界の状態関数上で脳の量子状態を重ね合わせると、その脳の持ち主は別の世界を体験できることがわかり、状態関数そのものが世界の実在であると肯定的に証明された。

元々装置の開発目的は別の世界から未知の情報を引き出すことであった。例えば敵国の情報をより知り得ている並行世界にアクセスできれば、こちらの世界での戦況を優位に展開できる。つまり並行世界に対して諜報行為を行うことだった。装置の存在は今日まで隠されてきたが、捕らえた敵のスパイから情報が漏れたことが数時間前に分かった。ほかにも国内に潜伏しているスパイが装置を奪取、または破壊しに来ることは明白だった。

ヘリコプターは爆音とともに相模湖を超え谷間を高速で飛んだ。そこは僕のいた世界では中央自動車道が通る場所だったがこの世界でそれが建設されることはついになかった。せんたくが名残惜しそうにいう。

「本当はもっと君にゆっくりとここの暮らしを見てほしかったよ!」

「うん、わかるよ。今の僕は、こっちの僕でもあるから!」

「君は装置を諜報目的以外に使った。軍紀違反だが、君の貢献に比べればたいしたことではない!」

「僕は、この世界の僕に呼ばれたんだね!」

「そうだ!装置を使って君の世界を発見した君は、自由というものを初めて知ったんだよ!」

せんたく。せんたくは脳機能を人工的に強化させられ、人間並みの知能と言語を獲得した生物兵器だった。人間が潜入できないような場所にも猫なら可能だ。言語を理解できる強化猫を並行世界にアクセスさせ、そっちの世界で諜報活動をさせる。この世界ではそうした強化猫が何匹も使役されていた。僕は装置を開発した功績から強化猫を一匹、所有する権利を得ていた。世界を選択するもの、それがせんたくだった。それからは並行世界での僕の案内役としてせんたくを送り込むようになって僕の世界にも彼女が送られてきたというわけだった。

山々を抜けてヘリコプターが甲府盆地に抜ける。装置を設置してある地下施設では既に搬出作業が進められているはずだった。あと数分で着く。そのとき、パイロットが叫んだ。

「アラート無線だ!日本海からミサイル発射!」

「なに!?」

この時代の日本海は完全に機雷で封鎖されているはずだった。敵は何年もかけてこちらに気づかれずに機雷を除去した上で潜水艦を潜伏させていたのだろうか。四方の山に設置された地対空ミサイルと防空機関砲が一斉に北の空を向く。

「あと5分以内に甲府盆地に着弾予測!核弾頭の可能性を排除できない!」

せんたくが叫んだ。

「だめだ!君を元の世界に戻す!」

「僕は大丈夫だ!このまま装置のところまで行こう!」

「装置が破壊されれば君の脳の量子状態を元の君の世界に戻せる保証ができなくなる!今戻さないと危険だ!」

「この僕や君はどうなる?」

「大丈夫だ!退避する!」

既にヘリコプターは全速で南に進路を変えていた。

「富士五湖方面の山影でやり過ごすぞ!」

パイロットが叫んでいた。そのとき、僕が、こちらの世界の僕が、無線で指示を出した。僕の接続を解除しろ……。

「そんな!」

せんたくが僕を見つめる。

「さよならだ。君には自由がある。だからこそこの世界をよく見てしっかりと自分の世界を生きてほしいんだ」

それはせんたくに言われたのか、僕自身に言われたのか、どちらだっただろうか。

四 今日という日

「ねぇ、大丈夫?」

そう言われて景子に起こされた。

「……ん?」

「寝言で洗濯、洗濯、って言ってたけど。そんなに洗濯したかった?」

「パパ~。いつまで寝てるですか!?」

渚が寝室に入ってきて僕にジャンプしてくる。渚に飛びつかれた僕は一気に目が覚める。今日は土曜日か。

「ねぇ、今日も仕事だったよね」

景子が確認してくる。そうだった。週末にため込んだ仕事があった。

「いや」

僕は人生というのは全ては選択の結果だと思っていた。だが選択できない人生もある。

「仕事は週明けにするよ。今日は水族館にでも行かないか」

「大丈夫なの?」

「え?やったー水族館!」

渚が飛び跳ねる。

「うん。ちょっと、ゆっくり話したいこともあるし」

僕は僕の人生を続けている。月曜日が来れば会社に行き、家で残業をし、週末は家族で出かけたり、夫婦で交互に自由時間を作るなどするようになった。「今度SF小説を書いてみようかな」そう言ってみた。「へぇ、面白そうじゃない」と景子は言った。

五 もう一つの今日

夏になりまた月曜日が来た。僕は公園を通って出勤した。まだ朝なのに蒸し暑い日だった。銀杏の木の下にせんたくがいた。

「やあ」

「せんたく!無事だったのか」

「何とかね。見てのとおり、装置も無事」

「そうか。よかった」

「あっちの世界の君は目的を果たした。もうこっちの世界や君には干渉しないよ」

「そうか。お別れを言いに来てくれたのか」

「まぁね。それと、伝言」

「なんだ」

「この世界の状態関数を再度解析したところ君を見ている別の君がいることがわかった」

「ん?今度はまた別の世界の僕を連れてきたのか?」

「我々ではない。だから別の世界でも時間密度凍結装置が作られているのだと思う」

「そういうことか」

「別の世界を見た君と同じように、君を見ているその君も何かを感じているだろう」

「はは、ややこしいな」

「うむ。奇妙な共通点がある。小説だ」

「小説?」

「君を見ている君は「千の昨日と万の明日」という小説を読んでいる」

「え?」

「私には理由はわからないが君も読んでいた」

「あの小説か」

「伝言は以上だ。今度こそさよならだ」

そういうとせんたくはくるりと背を向けて木の陰に隠れてしまった。ニャーオ、と小さい声が聞こえた。

「さようなら」

僕は駅に向かった。視線を感じて振り返る。

君も入れ替わってみるかい?明日、不思議な白猫を見かけたら話しかけてみるといいよ。

<あとがき>

梗概に対していただいた講評も踏まえて長編の第一章ではなく短編として完結させました。

文字数:12279