梗 概

ガルシア・デ・マローネスによって救済された惑星

נַעֲשֶׂה אָדָם בְּצַלְמֵנוּ לֹא כִּדְמוּתֵנוּ

16世紀、カトリックは信仰の危機に直面した。1517年、リスボン沖に突如飛来した宇宙船団とのファーストコンタクト、その後の異星人連合との限定的かつ友好的交流によってもたらされた驚異的な異星文明についての知見はヨーロッパ文明における世界観、科学、哲学、そして宗教に打撃を与え、神によって作られた人間という根本的な概念すら脅かした。

それから1世紀余り経過した1636年、イエズス会司祭ガルシア・デ・マローネスはバロック様式の宇宙船エクレシア・デ・ウニベルシタス号の乗員として惑星カロリナスを目指す途上にあった。彼らの目的は惑星カロリナスで連絡を絶った探検家フェルナンデスの捜索であったが、なぜそのような任務に通訳として彼が向かう必要があるのか、同行する二人のドミニコ会士は何者なのか、なぜ教皇庁所有のこの宇宙船が用いられるのか。六つのワームホールを抜け九の九倍の日数を費やしようやく回廊の吹き抜けから青く輝くカロリナスを視界に捉えるところまでたどり着いた今ですら、多くが謎のままであった。

ガルシアの弟子である助修士キルヒナーは彼方のブラックホールにおいて光が屈折して渦を巻くのに驚嘆し、重力波を用いた超光速通信に感銘を受ける――もっともこの宇宙船にせよ、超光速通信にせよ、人類に対して未だ閉ざされている謎であり、原理も、現象の説明も、一切行わないというのが異星人連合がこの船の製作に手を貸した条件だった。しかし彼は観察と伝聞の結果から光が遠隔力によって捻じ曲げられていること、光速と時間の関係、超光速通信が因果律を越えることを次々と証明してみせ、乗り合わせているドミニコ会修助士アンドレアと議論する。

惑星は硫化硫黄が噴き出す大洋に満ちており、大陸は存在せず、連星の遠隔力の支配下にあった。強靭な繊維状生物の群体が高さ数百メートル以上にも及ぶ中空状の山塊を形成し、その浮島が、連星の遠隔力から逃げまわるように絶えず移動していた。山塊の内外に寄生する二足歩行の生物が「この星の人類」であったが、移動用の探査船から降り彼らとの接触を果たした直後から一行は不思議な光景を次々と目撃する。光り輝く人影が水面を歩いている。天上から降りる巨大な手が水面を掴む。まるで神の手。

驚く一行、訝しむキルヒナー。なぜ今の手は左手だったのだろうか? だがドミニコ会司祭マテオは冷静だった。彼が遣わされた目的はここにあった。フェルナンデスが地球に送った通信には数多くの奇蹟の報告と、謎のメッセージが残されていた。ガルシアはそのヘブライ語のメッセージをこう読む。「我々に似ていないものとして、人を作ろう」しかしフェルナンデス一行の中にヘブライ語のできる者などいない。さらに奇妙なことに、このメッセージを「この星の人類」に見せたところ、彼らはそれを難なく読んでしまうのである。ひたすら目の当たりにする奇蹟、大部分はただの幻想であるが、次々とマテオは記録していく。

そして、廃墟と化したフェルナンデスの宇宙船のある島で彼らはある「この星の人」と出会う。その個体は生まれつきの病に侵されていた。3mほどになるはずの身長は半分ほど、本来硬質化するはずの皮膚は柔らかいままで、不気味に赤みがさしており、繊維状の物質で頭頂部が覆われていて、光受容体の辺りにゼリー状の幕が張っている。彼は我々人類とうり二つだった。というより、絵画などで伝えられるイエス・キリストそのものだった。彼が手を差し伸べるとアンドレアが幼少時に負った傷の跡から血があふれだし、皮膚が再生する。

なぜそこにイエスがいるのか そもそも彼が本当にイエスだとしたらいったい誰のために存在するのか。彼の目的は人類を救うためなのか、それとも彼の生まれたこの星のためなのか。幾日かが過ぎたころ、彼らの滞在していた島が他の巨大な島と接触し、イエスが捕らえられる。彼は殺されるらしい。イエスを助けるべきなのかでまた議論が紛糾する。

奇蹟の頻度はますます激しくなる。キルヒナーは遠隔力に対する浮島の反応から奇跡と遠隔力の関係を見抜き、我々の感知しえない平行宇宙を貫いて遠隔力が働くことを前提に奇蹟を説明する。おそらく異星文明の超光速通信も平行宇宙を介しての遠隔力による通信に違いない。だとすれば奇蹟もまた、因果律を越えるがゆえに、そのような平行世界からの介入と考えるのが道理に叶っている。しかしそのような介入は因果律を越えているがゆえに通常こちらの世界においては断片的で、そのままでは意味をなさない。賽の目を振って1,2,3,4,5,6,1……と延々に続けるような、気の遠くなる確率の果てに奇蹟は意味の焦点を結ぶ。神の顕現とはそのような現象ではないか。

ヘブライ語のメッセージは神が記したものだ。今この惑星において、まさに神が現われようとしている。

しかしマテオはこの説に激しく反発する。我々がこの星に降りたのは奇蹟を記録するためであって、奇蹟を分析し、測定し、神を観察するためではない。つまるところそれは救済の場としての教会からの離脱であり、明確な異端である。イエズス会とドミニコ会の対立がここでも引き起こされる。

全員がまさに殴り合いを繰り広げていると、「この星の人類」が血相を変えて乗り込んでくる。イエスが逃亡したのだ。ガルシアは捕らえられ、皆は散り散りに逃げる。集団リンチを受けたガルシアは十字架を背負い運ばされる。マテオは探査船で軌道上の宇宙船に戻ろうとするが、空中上の奇妙な球体に探査船は激突し爆発する。

見よ、惑星大気圏内に七つのワームホールが開き、あらゆる異星文明の遺物、がらくた、生命体が降り注ぐ。にわかに大気が不安定になり、雷が浮島に直撃する。浮島が徐々に姿を変え、生きとし生けるものの三分の一が押しつぶされ、ふるい落とされる。浮島から巨大な手足が生えて立ち上がる。

キルヒナーはフェルナンデスの宇宙船にある通信装置で神との接触を試みる。ガラス状の入力装置の上でやみくもにペンを走らせる。しかし神とは因果律を越えた知性だ。そのような存在とのコミュニケーションは可能なのか? いや、そうではない。キルヒナーは考える。もし神との接触が可能ならば、因果律を越える神は既に回答を与えているはずなのだ。それを示しているはずなのだ。自分はいったい神に何と話しかけようとしているのか。自分が正しいことの証明、すなわち神が正しいこと。

キルヒナーの眼前で空間が歪み、光が渦を巻く。たまたま右手でペンを握っていたキルヒナーは思わずそれに左手で触れてしまう。激痛。幻覚が消える。キルヒナーの左手が千切れて消えている。

キルヒナーは歓喜の叫び声をあげる。

「神が、私の手を使ってくださった!」

文字数:2778

内容に関するアピール

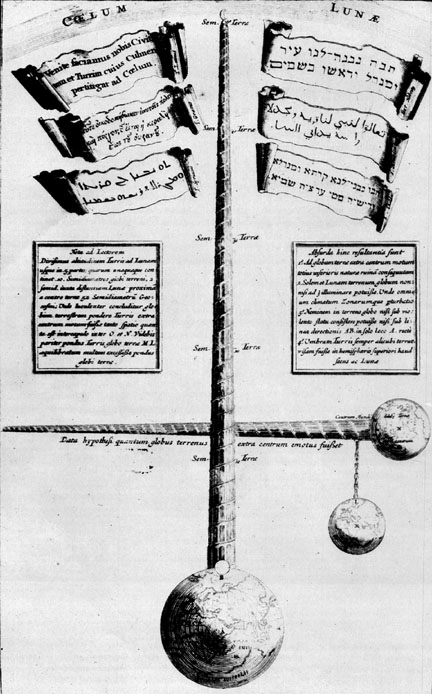

Athanasius Kircherによる、「なぜバベルの塔が月に到達することができなかったのか」の解説図。月の天球に到達するため塔に求められる高さは178682マイルに達し、300万トンの重量のために地球は宇宙の中心から外れてしまう。

17世紀ヨーロッパは近代科学において分水嶺をなす時代地域です。それ以前の大航海時代において一挙に広がった知見は古代の書物の誤謬を正し、実証と正確な観測によって次々と新しい、より正確な知識が人々の間に共有されるようになりました。しかしその一方で観測機器の限界や感覚的な事物の把握からくる誤謬、聖書の記述と現実の矛盾などの問題などもありました。つまりは科学的知とそうでないものの境目がいまだ確定していない時代だったのです。当時の学者たちはバベルの塔が月まで到達する可能性や、新大陸にいる奇妙な生物がノアの方舟に乗り込んだのかどうか、真剣に考えました。今回の作品でまず目指したものは、ある程度正確な21世紀の宇宙物理学に則った宇宙時空間を感覚的に17世紀の人間が体感することによって、彼らはそこからどのような結論を導き出すかということの考察です。

イエス=キリストに対するSF的なアプローチとして、個人的に真っ先に思い浮かぶのは『この人を見よ』ですが、この作品ではまた別のアプローチを取りたいと思いました。歴史的な事実として存在していたイエスが、その一回きりの歴史性を無視するような形で宇宙の果てに突然現れたら、そのことについてどのように神学的に考えるべきなのか。スコラ学という精緻な学問を前提として考えれば考えるほど、その謎は理不尽であり、理屈としての面白さが立ち上がるものになるはずです。一年近くこの講座で学んできた成果として、とにかく読んだ人間がどこかしら納得できるような(もしくはどこか騙されたと感じるような)理屈が糸として――見るからに細い糸なので私からしても危ういものですが――通っていれば、と思います。

第一回の課題で、大森先生は「ケン・リュウを倒すつもりで」と仰いました。果たしてそんな場所にたどり着くことが可能なのか、未だに分かりません。おそらくそれは一生ものの課題として、受講生全員に突き付けられているものなのでしょう。が、ともかく、私としては月に向かって頑張って煉瓦を積み上げたいと思います。今まで私が提出した課題と実作のうちで一番月に近い作品に仕上がれば。それが目標です。

よろしくお願いします。

文字数:1021