我々の神話

僕は左手の五本の指を開いて腕を伸ばし、ベッドに横たわる、青年のボディオイドの右耳に当てた。ゆっくりと、髪の毛の弾力を感じながら、頭骨を上になぞる。そのおでこの側面の髪は、上向きに生える癖があった。ボディオイドの瞼が僕の指に反応して瞬きをした。僕は続いてその頬骨に、そして鼻骨に指を沿わせる。鼻の付け根は、草原の丘陵のようになだらかに隆起していた。僕は壁に飾られている、高校の卒業写真から採ったという青年の遺影に目をやった。写真の中の彼は顎を上げて唇を結び、太々しく僕を見下ろしていた。遺影の側では、彼のボディオイドの彫刻製作を僕に依頼したご両親が壁に寄り添うように立ち、こわばった表情で床に目を落としていた。

我々は青年が多くの時間を過ごしたという、彼らの家のガレージにいた。首都の南に位置し、夏の終わりの潮風がそよぐ街の高台にあるその家からは、穏やかな午前の海が望めた。彼は今となっては珍しい、ガソリンバイクの愛好者だった。壁のパンチングボードには、メガネレンチやドライバーの他、僕には用途が想像つかない工具や部品が整頓されて掛けられていた。事前資料として、僕は彼の生前の動画や写真、卒業アルバムの作文などを読み、青年に粗暴な印象を抱いていたが、どうやら几帳面でもあったらしい。

僕は自分の車椅子をずらして少し右を向いた。左腕をベッドに伸ばし、ボディオイドの左頬に触れた。六年前にバイクで崖から落ちて死んだ青年の、活きた表情を想像した。彼が笑い、泣き、怒鳴り声をあげる時、その表情筋はどう収縮しただろうか。

僕の目の前で滑らかに呼吸をするボディオイドは、青年が五歳の時に作られ、それから今日までの二〇年間、人と同じ速度で成長を続けてきた。そして間もなく焼却される。ご両親はこの期間、青年のボディオイドへの臓器提供の依頼を断り続け、その身体を、青年の生前のままに保たれたガレージで保管した。彼は毎日、髭を剃られ、暖かいタオルで身体を拭かれ、緩やかに成長を続けた。一年前には、その容姿は一九歳で死亡した青年と見紛うほどだったという。それからもこの身体は少しばかりの成長を続け、途切れた世界の時空を進み続けた。

「すみません、場所を変えて打ち合わせしましょう」僕はご両親に話しかけた。先ほどからお父様の足が震えていた。この空間に僕が入ることで、青年の死の実感が再び膨れてしまったのだろう。このお二人のように、本人の死後に故人のボディオイドが残ってしまうことが、喪失を受け容れる妨げとなる事は稀にある。そんな人のグリーフケアのために、故人のボディオイドは、そこから臓器提供が六年間行われない場合、焼却されると法律で定められている。

ボディオイドは臓器提供用に作られた、意識や感覚に関わる大脳機能が欠如したクローンであり、『物』とされている。しかしその暖かい物は、我々が世話を続ける限り、呼吸と成長を続ける。この状況に囚われてしまう人が弱いと、僕は思わない。しかし世界中の神話が仄めかすように、死者との別れは、いずれは避けられないと決まっているのだろう。

それも、僕はよくわかっている。

我々は海沿いの喫茶店に移動した。僕はあらかじめ製作していた青年の小型の粘土模型を机に置き、三人で彫像の表情や大きさを話し合った。ご両親は、瞳が閉じた表情で、原寸大で肩口から上の製作を希望された。使用木材は、僕の提案でヒノキとなった。白みを帯びた軽やかな色でありながら、経年劣化の酸化で琥珀色に近づいていくヒノキは、青年の死を受け容れようと決意を固めたお二人のこころに沿うものであるよう思えた。

製作にひと月ほど要するのを伝えた後、我々は席を立ち、駐車場で別れた。ご両親は最後に、僕に深々と頭を下げた。僕は車のハッチを開け、後部から電動車椅子のまま乗り込むと、麻痺した両脚をそれぞれ持ち上げて革靴を脱いだ。そして自動運転の目的地を自宅に設定した。その日の午後には、僕が自宅で保管するボディオイドの法定点検があった。

二時間ほど車に乗り、首都の南西の別荘地にある自宅につくと、敷地内に既に別の車が止まっていた。僕が車を降りると、その車のドアも開き、眉毛がぼうぼうと伸びて眉間で繋がりかけた、ナマズの様な顔のワイシャツの老人が姿を表した。男が僕の前にまで来て唇をめくると、虫歯でひどく黒ずんだ歯から臭気が漏れ出し、僕は反射的に息を止めた。

「自宅にいてくんないと、先生。こっちだって暇じゃあないんだね」

「それは、すみません」予定時刻まで、まだ四〇分はあった。僕はその間に部屋を片付け、冬華の身体を寝間着から厚手の服に着替えさせようとしていた。しかしそんな事をいっても面倒になるだけなのは、過去三年での彼の幾度もの訪問から推測できた。

「いま鍵をあけます」僕がそう言って電子キーのボタンを押すと、少し先で鍵が開く音がした。男は「あぃ」と口ごもると、僕の先を歩いて一人で玄関に向かった。しまった、と思い、僕も車椅子の操作レバーを倒して追いかけた。

男は玄関を勝手に開けるとリビングへ進んだ。リビングのモジュールベッドには、僕と冬華が一八年前に、二二歳で結婚した時に作った二体のボディオイドが横たわっていた。男はソファに座ると、冬華のボディオイドをじろじろと眺め始めた。僕はベッドに近づき、身を乗り出して彼女に毛布を被せた。男は小さな唸り声をあげると、「始めますってな」と鞄からタブレットを取り出した。

法定点検といっても、それは厚生労働省ガイドラインに従った保管環境が保たれ、虐待等の外傷が見られず、実際に登録住所にあるかを確認する程度だ。ボディオイドは、作出時は戸籍の観点から厳重に管理されるが、作出後の行政監督は軽自動車の車検より簡易だ。とはいえ、その身体は犯罪捜査を攪乱する道具にも使えるので、色々と対策はされているとどこかで聞いたことはある。

男はモジュールベッドの側に立つと、ぶつぶつと点検項目を読み始めた。実際のところ、自宅保管の必要機材はコンパクトだ。ボディオイドは脳幹までは活きており自律呼吸するので、人工呼吸器は必要ない。栄養摂取は鼻から胃に挿入したチューブで行い、尿や便はカテーテルでカートリッジへ排出する。床ずれや筋肉維持の問題には、エアセルベッドでの体位交換と電極パッドでの筋肉刺激がシステム化されている。一部、カテーテルの洗浄ユニットには可燃性の高濃度エタノールが含まれるので、男はその部分は写真を撮った。

「署名ね」と男がタブレットを僕に渡した。タブレットを返すと、男は再びリビングのソファに腰を下ろし、鞄からコンビニ弁当と紙パックの日本酒を取り出して脇に置いた。

「すみません、何してるんですか」

「いいでしょ。こんな気持ちわるい仕事やってんですな。それに先生も、この時間に他の予定ないはずでしょ。車の中で食うのは暑いんだってな。それにしてもいい家ですなぁ」

男はそう告げると、ソファであぐらをかいて弁当を食べだした。僕は午前の青年の仕事を始めたかったが、男を一人にもできないので黙って彼の向かい側に停止した。この老人――確か猿毛という名前だ、の勤務先に連絡してもいいが、逆恨みをされても厄介だ。

猿毛は日本酒をストローで一気に吸うと紙パックを潰し、鞄から二個目を取り出した。

「先生、わかる? この仕事、毎日毎日、車にのって、いろんな死体を見るんだってな」

「ボディオイドのことでしょうか」

「同じようなもんだってな。それでな、何がきもちわるいかっていうとな、そういう家に住んでるやつも、みんな顔が死んでるのな。一体どっちが死体なんだか」

「それは、家族を持って、失ってみないと、わからない感情だと思います」僕はそう答えたが、猿毛は何か僕には聞き取れない事をぼそぼそいうと、話題を変えた。

「先生はさ、おれが奥さんのやつからの臓器提供のお願いを持ってきても、断るのはまだわかるんだな。でもなんで自分の脚をなおさないんだってな? そこにねてる自分のやつから、神経とか脚をとって、くっつけられるんでしょ」

「……複雑な事情があるんです」

「んぁ、なんでな? その死体、そのためにつくったんでしょ。これ、高いじゃん。んで、使いもしないのに家に飾っておくってな、あんたこころが病まれてらっしゃるんじゃない」

猿毛はそうぼやくと首を突き出し、目を細めてモジュールベッドをしげしげと見やった。僕は彼の顔の向きには合わせず、彼の胸の辺りをぼんやり見続けた。

少したって猿毛は弁当を食べ終えたが、僕の沈黙に機嫌を損ねたのか、何かを考える素振りをしてから、鞄からウイスキーの小瓶を取り出して蓋を開け、にぼしをかじり始めた。

「いくら自動運転とはいえ、飲み過ぎじゃないですか? ご勤務中ですよね」

「あんたみたいな金持ちには、貧乏人のきもちはお察しできないってな。――いやいや失礼しました。……それにしても先生の奥さんは、きれいな女だったみたいだな。先生の奥さんのを見てると、あと二年したら焼却たぁ、もったいないって思うってな」

僕は彼の言葉には答えず、彼が早く満足するようにと願い、ゆるくうなずいた。その後も彼は話を続け、僕は、そうですね、よくわかりません、と目を合わさず相槌をうった。しかし彼は、彼が話すほど僕らが親しくなったと感じたのか、一層饒舌になった。

「にしても先生もマジメな顔してあれですなぁ。やっぱりやるんですか、あれ。それと!」

「すみません?」

「だからあれだってな! そこの若い奥さんのに、オマンコしてんですかな!」

猿毛は自分の言葉に盛り上がってソファから立ち上がり、黄色い歯茎をむき出しにした。

「裏風俗で、そういう店もあるってな! 若いやつは、そういうのも好きなんでしょ。

こんなたのしい話はひさしぶりだってな。先生、前むきに生きなすってな。こんど先生を、店に案内するってな。まあ、おれは先生より、じんせいの先輩なもんだしなぁ」

僕は携帯電話に着信があった振りをして、「すみませんが外してください」と彼に鞄を持って外に出るよう促した。そして急用ができたと言って外に出て、玄関に鍵をかけた。

別れの挨拶をして僕が車に乗り込むと、猿毛が小走りで近づいてきて車の窓を叩いた。

「奥さんの奴への臓器提供の依頼がでたら、また来るけど、考えておいてくださいってな。おれの会社、ノルマがあるんだな。人助けに、ご協力おねがいしますな」

猿毛が敷地を出て一五分ほどしてから家に戻り、パネル操作で全ての窓を開けて換気した。それから家の中のアトリエに行き、倉庫部屋からヒノキの材を引っ張り出し、キャスター付きの作業台に乗せて作業場まで押した。そして、ハンディチェンソーで材の四方を削ぎ落とし、肩幅と顔の輪郭を想定した平面を削り出した。続いて、バイクの青年のデッサンを材に鉛筆で描き写し、鑿を木槌で叩いて中彫りし、顔のボリュームを整えた。気がつけば日は沈みきり、家の周りの森で梟が鳴いていた。

リビングに戻る時間だったが、僕は汗をふいて、そのままアトリエで壁と床を眺めた。

ボディオイドは原則として、総合病院に付属の集中施設で保管すると定められている。自宅保管の制度は、本来は過疎地など集中施設がない状況を想定した措置だ。僕や、午前中の青年のご両親のように、必要もないのに自宅保管する者は公然と嫌悪されている。他人のボディオイドへの臓器提供の依頼も、普通はお金の話だけで書面上で解決する。

実際には殆どのボディオイド保有者は、それを一度も見ることなく最後まで使い切り、廃棄する。自分が食べるステーキの品質を確かめようと屠畜場を訪れる人などいないように、それが『物』であるボディオイドへの正常な感性なのだろう。臓器移植には相性が大事で、成長には時間もかかるため、投機目的で自分や他人のボディオイドを幾つも保有する人すらいる。あの猿毛という老人の仕事も、本来は役所の業務だが、誰もやりたがらないため、民間会社に委託されている。世間では特殊清掃業と同種と認識される仕事だ。彼のストレスも相当だろう。

僕はアトリエを出てリビングで夕食を取り、冬華と僕のボディオイドの手入れを始めた。まず彼女の、何も咀嚼したことがない白い歯を歯磨きシートで拭き、頭を蒸しタオルで包んで十分待ってから髪を櫛に通してドライヤーで乾かし、そして彼女の手と足の爪をヤスリで整えた。僕と冬華のボディオイドは、二人が末永く一緒にいられるようにと、冬華の両親から結婚祝いで贈られたものだが、それは叶わなかった。

――あと二年したら焼却たぁ。猿毛の声が耳にこだましていた。リビングの隅のワゴンの上に佇む、布で覆われた黒檀の塊に目をやった。布の奥には、歩いていた状態から立ちどまり空を見上げる瞬間を捉えた、彫りかけの裸身の冬華が眠っていた。それは彫りを再開すれば、一週間で仕上がるだろう。まだ二年ある。それとも、もう二年しかないのか。

そもそも僕はボディオイドの彫刻に何を見据えるのか。暖かい手触りの故人の面影が焼かれる日に、代わりに触れられる何かが側にあれば、悲しみはやわらぐかもしれない。そう信じて僕は仕事をしている。別れを受け容れん、そう固めた心があるなら、木像は弔いの象徴となるだろう。しかし違うなら、彫刻は永遠の愛執の依り代となるだけだ。

ぼんやり考えつつ、僕は二つのボディオイドに鼻チューブからゼリー食をあげた。その後、僕自身も浴室に入り、車椅子から両手で踏ん張って座椅子に座り、シャワーを浴びた。

歯を磨いた。モジュールベッドに近づき、排せつカートリッジの残量を確認した。二人の身体を持ち上げ、床ずれの赤みがないか確認した。二人が先ほどのゼリー食をむせ返していないか確認した。そして車椅子から這い上がり、冬華の脇に横たわって電気を消した。

四〇歳の僕と、一八歳の僕の身体に挟まれて、一八歳の冬華の寝息が聞こえた。僕は左の指を開いて腕を伸ばし、冬華の指に絡めた。彼女は握り返してこなかったが、その手のひらは暖かく、湿っていた。僕は、おやすみまた明日、と天井にささやき、瞼を閉じた。

あなただいじょうぶかしら。あの男のいうことなんて気にすることないわ。

気にしてないよ。でもなんで僕が脚を直さないかって? いやらしいこと聞くなあいつ。

あなたはあの事故を忘れたくないのよね。でもあれはまったくあなたのせいじゃない。

あたまではわかっているんだよ。でもなんで運転席の僕だけ生きのこったんだろう。

気がついてる? あなた、いつも、すみません、すみません、って口に出してるのよ。

わかってるよ。でもそうでもしないと、こころがはりさけそうなんだ。

僕は青年の像を五日で彫り上げて研磨すると、七日目から塗装に移った。導管が細かく適度に脂分を含むヒノキは、仕上げ材を素直に吸い込む。僕は蜂蜜のような生漆をテレピン油で希釈して木像に塗り、そして直ぐに拭き取り、乾燥室に入れた。この拭き漆と言う技法を、一日一回、七日間繰り返した。製作一四日目には、青年の像は艶を帯びていた。それは、しっとりとした滑面で触れると人肌のように指が吸いつき、木像になじんだ漆のみずみずしい光沢は、太陽を浴びて輝く汗のようであった。

像の完成まで更に二週間の乾燥が必要だった。普段なら平行して幾つかの製作を進めるが、ちょうど手元の仕事が片付いていた。唐突に、青年の像を納品したら、ひと月かふた月、旅行に出たい気分になった。南半球へ飛んで夏から逃れ、砂漠をただ眺めるのも良いかもしれない。僕は懇意にしているボディオイドのシッターにメールで予定を尋ね、ウェブサイトとSNSに休暇の知らせをポストした。

青年の木像をワゴンに乗せて車に搬入し、ご両親の元へ行って納品すると、僕は手書きの手紙を受け取った。彼らの家を出たあと、僕はまたあの海沿いの喫茶店に入ってそれを読んだ。お二人は、木像をガレージではなく、リビングに置くことにしたそうだ。そうやって青年の死は、彼らの日常になじんでいくのだろう。

店を出ると、ふと波の音が僕をつつみ、僕はとても久しぶりに、何かに追われていないような気持ちになった。そのまま帰宅せず、どこか大きな空間にたちよって、天井でも眺めようと思った。僕はそこから近くのみなと町にある、美術館に行くことにした。

大正時代の建築家が設計したその美術館では、階層を貫く広大な吹き抜けのホールに、ガラス張りの天井から陽光が満ち、その下では御影石の大円柱と幅の広い階段が立ち並んでいた。それはさながら、この世界でない彼岸の講堂だった。夏の暑さで人々は家にいるのか、美術館はすいていた。僕はホールの隅で車椅子を止めてしばらくぼうっとした。たまたま、その日の企画展は日本の現代彫刻だった。僕がどこかに寄贈した作品もあるかもしれない。僕は入口で障がい者手帳を提示して企画展のギャラリーに入った。

ギャラリーでは、通路の中央に置かれた台の上や、空間を仕切る象牙色の壁の前で、さまざまな材の彫刻が並んでいた。見回すと、はたして僕の作品はそこにあった。車椅子のレバーを倒して近づき、かつて自分が彫り出したそれを眺め、キャプションに目をやった。

『凍てついた炎 石霞光 ボグ・オーク 2072年』

六年前か。僕と冬華が三四歳だった年だけど、思い返しても、それまでの一五年に彫刻刀を握りすぎて、伸びなくなっていた右指の滑稽さが浮かぶだけで、他人の人生のようだ。

そしてまだ僕の指が壊れていない理由といえば、それは数年に一度、寝起きにリビングへ階段を降りると唐突に鳴らされたクラッカーの炸裂音によるものであり、二つの大きなバックパックを前に冬華が、「これから私達は一か月、アフリカに行きます。あなたは病気ということになりました」などと宣言し、僕の服を剥いで着替えさせていたからだろう。

特にそのアフリカ旅行はよく覚えている。僕らはまず南アフリカのヨハネスブルグに降り立った。そして他の十名の欧州からの参加者と共にミニバスに乗り、夜は主に草原に停泊して各々のテントでキャンプをしながら、二五日かけてケニアへ向かって大陸を縫い進んだ。僕らと他の十名は、朝と昼は車の窓から、地上に降臨した天の川のような動物の群れを眺め、滝があれば車を降りてヘリコプターに乗った。夕焼けでは、サバンナ特有の乾いた空気と大気の砂塵により、太陽は狂暴な赤となり、地平線までの全てを圧倒的に染め上げた。深い紅の空と金色の平原の狭間で、黄土色の影となった巨大なバオバブが連なっていた。その世界の終焉を前に立ちつくし、僕と冬華は手をつないだ。

夜はどちらから誘うでもなく毎晩ながいセックスをした。しかしボツワナのある砂漠での夜に、突然とアナグマが我々のテントを引き裂き、僕のバックパックを持って行ってしまった。次の街で黒人のツアーコンダクターが、緊急用具と日用品が詰まった新しいバックパックをプレゼントしてくれたが、そこにコンドームは含まれていなかった。

僕らは「まあアフリカだし」と納得し、そろそろ家族を増やそうという話になった。帰国して二か月がたち、冬華は流産した。僕は冬華を抱きしめた。少し間があき、冬華は再び妊娠した。今度は安定期に入った。僕らはしばらく旅をしていなかったので、僕は一泊二日の小旅行を提案した。そのような経緯で、あの事故の日、トラックが僕らの正面に突っこんで来た時には、僕が運転席に座っていた。

「大丈夫ですか」

女性が僕に話しかけた。動悸が跳ね上がり、一瞬、自分は今どこにいるのかと混乱した。

「大丈夫です。すみません、今、どきます」僕は車椅子のレバーに手をかけた。

「いえ、わたしこの展示に何度か来てるので、お気になさらず」彼女は仕草で僕を止めた。

「ずいぶん長いこと見つめてらっしゃいましたけど、この彫刻がお好きなんですか?」

「この彫刻ですか……よくわからないです。彫刻が好きなのかも、よくわからないです」

「わたしはこの作品、とても好きですわ。『凍てついた炎』という名前も。まるで彫刻の中に、いくつもの時間や形が渦巻いて、お互いを喰らいあっているみたい」

女性の言葉に驚いた。それはまさに僕が作家として辿りついた境地だったからだ。

「同感です。……以前に彫刻家の方から、『彫刻の本質は写実』と聞いたことがあります。

例えば絵画には、写生と写実の両方があります。写生とは文字通り、『生』を写し取ります。ある瞬間の光や空気や生命力の外面を捉え、カメラのシャッターを切るように、被写体の時を止める技法です。つまりスケッチやデッサンですね。

対して写実は、瞬間を越え、被写体の過去・未来・内面を同時に宿らせます。存在に蓄積された時間の重みや、語られぬ物語を読み取り、多層的な本質を探る。人間の彫刻なら、その人の怒りや喜びや抑圧された感情、ありえた過去や未来を、一つの時空に押し込む。ある意味で写実は、多次元である存在の『実』に、軛をはめる技法です」

「それは――うっとりするわ。だから『凍てついた炎』の素材はボグ・オークなのかしら」

「そうです。ボグ・オークをご存じなのですか?」

「オークの幹が沼地の泥炭に沈んで、無酸素の状態で何百種類ものミネラルを何千年間も吸い続けて、黒い化石となり果てたものだったかしら」

「はい。そして石と同じぐらい硬く、割れやすく、彫刻家の指を壊す悪魔の材です」

ふと女性の身体がながく固まった気がした。女性は僕の右手を凝視しているようだった。

「もしかして石霞光さんですか?」

嘘をつく理由もないので僕はうなずいた。顔をあげた時、僕は、どこかで彼女と会ったことがあるような、しかしそんな記憶は全くないような、妙な違和感を覚えた。

紫のカジュアルドレスの上にある唇が微笑し、その上にある大きな瞳が、時が止まるぐらい真っすぐと僕を見つめていた。僕は魂が石にされてしまったのか目をそらせなかった。

「だからこんな手をしてらっしゃるのね」その女性も目をそらさず、膝を折り、僕に顔を近づけた。彼女が、ゆっくりと、唐突に、僕の右手を両手で包んだ。彼女に指に力がこもり、その摩擦で僕の手が湿り、彼女の爪が僕の手のひらに食い込んだ。

「わたし、いつかきっとあなたに会えると想い続けてきましたの。何年も、毎朝、毎晩」

「すみません、どこかでお会いしましたか?」彼女はまだ僕の手を握りしめていた。

「……そうですよね。だいぶ前になりますもの。わたしもまだ、十六歳でしたし。十年前、屋敷にお越しいただいて、彫って頂きましたの。わたしの双子の妹の、ボディオイドを」

そう告げると彼女はようやく僕から手をはなした。僕は彼女の話に、察しがついてきた。

「わたし、東雲紫律といいます。東雲瀬都の姉です」

彼女が両膝を床につき、鞄から名刺を取り出して僕の手のひらに置いた。

「どこか別の場所で、お話をしませんか。あなたのこと、しりたいの、なにからなにまで」

東雲紫律という女性の言動に何かひっかかったが、自分の古い顧客だったので、僕は彼女と美術館を出た。その後の予定を聞かれ、自宅に帰るだけと答えた。彼女は僕が住む地域を尋ねた。その時に、東雲家の屋敷――それは屋敷というにふさわしい広い敷地にたたずむ歴史を感じる建物だったが、その屋敷も僕の自宅と同じ、首都の南西の温泉で有名な半島にあったと思い出した。彼女は執事が運転するリムジンで移動していたので、我々は僕の車を自動追尾に設定し、彼女の車で移動しながら話すことにした。

執事の助けを借りてリムジンに乗り込み、車椅子を僕の車に入れてもらった。車内は青を基調としたベルベットのソファとダークガラスの窓で仕上げられていた。東雲紫律が僕の向かいのソファに滑り込み、ドアが閉められ車が走り出すと、夏の気配が消えた。

東雲紫律の妹、東雲瀬都は十歳で亡くなった。僕は彼女のボディオイドが一六歳相当で焼却される際、彫像製作で屋敷に呼ばれた。その時に東雲紫律にも会っていたのだろうか。

東雲紫律は、僕が十年ぶりに再会した恋人でもあるかのように、唇を少しあけ、何かの強い感情を宿して僕を見つめていた。僕は自分の表情が動かないように努めた。その青く閉じた空間では、沈黙を守ることが正解であるように感じた。我々は、海底でひっそりと呼吸をする二匹のオウムガイのように対座した。彼女の髪は瑠璃色のショートヘアで、耳から鎖骨の下まで白磁器のような肌があらわになっていた。カジュアルドレスの薄布には、わずかに女性的な、身体の線が浮き出ていた。僕は、かつて左手で触れ、その全身を黒檀に宿らせた、彼女の妹のボディオイドを思い出した。

気がつくと車は市街地を抜ける高速道路を降り、半島にむかう海沿いの道を走っていた。

「わたし、毎日ながめてますのよ。光さまにつくっていただいた、瀬都の彫像」

「そうですか。東雲さんは、妹さんを今でも大事に思っているのですね」

「紫律ってよんで。そう呼ばれるの、とても好きなの。ええ、妹のことは、自分のように思っているわ。世界にちゃんと触れることもなく、死んでしまったなんて、かわいそう」

「そうですね。いくらボディオイドが普及しても、事故や急病には無力な場合もあります。ボディオイドといえど、救えない命がありま――」

ズシャッ! と突然なにかが車内に響いた。僕は混乱して素早く見回した。東雲紫律が僕を見てわずかに声を漏らして笑い、運転席への小窓を開けて執事と短く話した。

「鳥ですわ。粉々。馬鹿な命」

「それで、何のお話でしたかしら」そして彼女は何かを思い出したような素振りを見せた。

「聞きたいことがありましたの。光さま、ボディオイドとは、何だと思われます?」

「それは、答えるまでもないと思いますが、臓器提供用の、意識のないクローンでしょう」

「意味のないつまらないことをおっしゃるのね」彼女の蔑むような目つきが僕を刺した。

「失礼しましたわ。身構えないでくださいませ。わたしたちは、瀬都を自宅で保管していた身ですわ」東雲紫律は表情をやわらげ、手を伸ばして僕の膝に軽く触れた。

「大丈夫です。ただボディオイドが何かといわれても、なんと答えてよいかわかりません」

「――じゃあ、なぜ、ボディオイドは倫理的に問題がないとされているのかしら?」

「ええと――」それは小学校から何度も習う常識だ。「ボディオイドの三要素ですよね」

「そうね。じゃあボディオイドの三要素とは、なんでしたっけ」彼女が僕の膝を撫でた。

「勘弁してください。僕が説明するなんて、釈迦に説法でしょう」僕は先ほど渡された名刺を思い出した。『医療法人法燈会 理事 医学博士 東雲紫律』二六歳で医学博士とは、臨床医でなく研究医なのだろう。東雲家は、創立一五〇年以上の総合病院の創立者だ。彼女も跡継ぎとして、若い時から英才教育を受けたのかもしれない。

「まあいいですわ」東雲紫律が説明を始めた。ボディオイドの三要素とは、『卵子が必要ない』『母体が必要ない』『意識を持たない』だ。

『卵子が必要ない』とは、ボディオイド技術のベースである、2006年に日本で発表されたiPS細胞を指す。iPS細胞は、皮膚細胞など分化が成熟した細胞に、レトロウイルスのベクターで特定の遺伝子を導入し、細胞が様々な臓器に分化可能な受精後6日から14日相当、いわゆる多能性幹細胞の状態まで、時を巻き戻すことに成功した。これによりそれ以前に主流だった、人からの卵子提供という倫理問題があったES細胞に頼らない、臓器再生や臓器作出の研究が加速した。

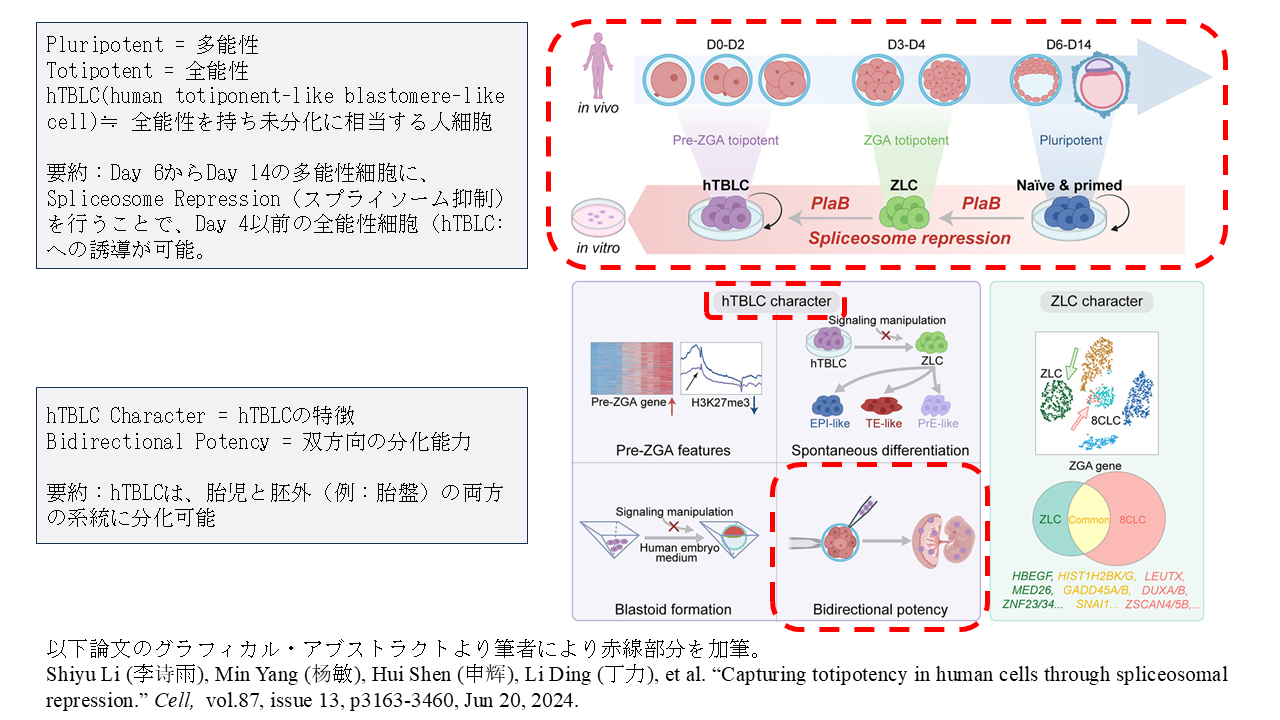

二つ目の『母体が必要ない』とは、全能性幹細胞の技術を指す。ヒト全体の作出には胎盤が必要だが、胎盤の作出には、iPS細胞などの受精後6日相当より更に前の、細胞が全能性を有する、受精後0日相当まで時を巻き戻す必要がある。この活路を開いたのが、2024年に中国で発表されたhTBLCという技術だ。hTBLCは、iPS細胞などの多能性幹細胞をスプライソーム阻害剤という薬剤で処理することにより、受精後0日相当の全能性幹細胞へ推移させることに成功した。このhTBLCから作る胎盤と、人工子宮の組み合わせで、女性の身体を使わずに、ヒト全体を作出する研究が加速した。

三つ目の『意識を持たない』とは、遺伝子編集の技術を指す。再生医療の観点からは、当初はヒト全体の作出よりも、特定の臓器のみの培養、いわゆるオルガノイドが有力視されていた。しかし遺伝子編集の臨床が進むにつれ、幹細胞から特定の臓器にのみ向かい細胞分裂をさせ、かつ作出された臓器を制御・維持するよりも、ヒト全体として作出しつつ、特定の機能のみを欠損させる遺伝子編集の方が容易だという認識が広まった。また事故や急性疾患への対応のために、あらかじめ多様な臓器を培養し保存しておく方が、ヒト全体の保管よりコストが高いと判明した。これを受け、2040年に韓国にて、人の意識を担うとされる器官、すなわち大脳機能のみを欠損させたヒトクローンが発表された。これら三つの技術要素により、ボディオイドは、人の犠牲を伴うことなく作出され、犠牲となる身体にも人格は宿っておらず、倫理問題がないとされている……

「でもね」彼女は説明を終えるとソファで身をねじり、腕を組んで頬を手のひらに乗せた。

「こんなの、人が背徳感から逃げるための、邪悪な欺瞞。そう思いません? 光さま」

「欺瞞、ですか」

確かに欺瞞かもしれないが、はたしてそれが邪悪なのか、僕は疑問を覚えた。

「どうでしょう。もしかしたら、必要な欺瞞なのかもしれません」

「必要な欺瞞? 自分たちが正気でいるために、自分を洗脳しているだけじゃないかしら」

「それでいいのではないでしょうか。ボディオイドを人と感じてしまえば、愛する人の死後に、残された人は故人のボディオイドに感情を抱いてしまうでしょう。人のこころは、そんな状態で前向きに生きていけるほど、強くはない気がします」

「あらあら……そして、そんな繊細な方々が前向きに生きるために、ボディオイドは焼かれたりもするのね」

いつのまにか車は海沿いを抜け、別荘地への峠道を走っていた。急な夕立が我々を包み、飴玉が降り注ぐような音が車内を満たした。黒みがかった車の窓の向こうでは、霧が立ちこめ、森の影がざわめいていた。東雲紫律が、僕を何かに誘うように微笑んでいた。

「光さまは、なんのためにボディオイドの像を彫るのかしら?」

「焼却の際に、遺族の悲しみを和らげるためですよ。紫律さんこそ、よくご存じでしょう」

「でもボディオイドの像なんてあったら、人はますます故人に囚われるんじゃないかしら」

「……木像は固く冷たく、完全に『物』です。ボディオイドとは、まったく異なります」

「でもあなたは、命を吹き込むように像を彫りあげますわ。まるでボディオイドの木像に、死んでしまった人の、失われた時空の感情や、ありえた未来を捻じ込むみたいに」

その言葉は僕を凍らせた。

「わたし、四年前に、あなたと奥様が事故にあったというニュースを見てから、ずっと知りたいと思ってましたの。奥様のボディオイドがあるなら、光さまはどうするのかなって」

「それが東雲さんに、何の関係があるんですか?」

「ありますわ。だってわたし、愛してますもの、あなたのこと。わたしが生まれる前から」

――何をいっているんだ?

「冗談ですわ。そんなこと不可能じゃないの。かわいいひと」東雲紫律が、ソファに置かれていたポーチを抱え、シートベルトをゆっくりと外した。彼女の細い身体が僕の右隣に滑りこみ、肩と肩が触れた。彼女の短い髪の毛からザクロのような甘酸っぱい香りがした。

「ねえ、光さま。きっとあなた、奥様のボディオイドに囚われているのでしょう。だってあなたの目、死んでますもの。それは、もう、とてもきれいに」

「……僕は、決意を、固めているだけです。ゆっくりと。その時が来るまでに」

「その時、ね……」東雲紫律の、若くセックスに満ちた唇が、僕の耳を喰むように囁いた。

「ねえ、もし、もしも、ね。奥様のボディオイドに意識を宿すことができるなら、光さまは、どうされるのかしら。答えなさい――あくまで医学的な仮定でございますけれど……」

「そんなことを考えても意味なんてないでしょう」そうだ、まったく意味がない。

「人はただ死にます。その人は優しかったのにとか卑劣だったからとか、そこに理由もありません。死者には別れしか言えないのに、『もしも』なんて何の意味があるのですか?」

「かなしいわ。おもいでは呪いね。いったい何があなたを救うのかしら」

「僕のなにがわかるんですか!」

「ああいとしいひと。あなたはこころがちぐはぐで、なんてきもちわるい」

まるで僕の肩のほこりをはらうようにゆるやかに、彼女の腕がのび、僕の両耳をふさいだ。彼女が僕の膝にまたがり、太ももで僕の右腕を押さえこんだ。彼女が右手で僕の顎をやさしく押し上げ、唇にちいさな噛みあとをつけた。その舌が僕の血を吸い、中に入ってくると、彼女の左手がポーチから注射器を取り出し、その先端を僕のうなじにあてた。

さあ我々は人の皮を脱ぎ捨てるのだ! 神の世界では時間など流れていない。郷愁も後悔も、願望も抑制も、過去と未来が生むまぼろしだ。聞いているか、君! 教授がはるか遠くから僕に話しかけている。夏の合宿だ。今年はあの子と同じゼミでよかった。高原のみどりの森をつめたい風がぬける。夜のパーティーがはじまった。僕はお酒をのまずに見まもろう、やばんな男と、まもりたい女のあいだに立って。やがて全ての男と女が鼾をはじめ、森が僕らを起こして吸い込んだ。そうして僕らはひとつになった。あの朝と、つぎの秋と、そのつぎの永遠にむかって。

僕はすべてを手にいれてしまった。あの永遠の森の木の根に触れ、全ての記憶と時空を読み、彫りおこすのだ。そして彼女が僕を握り、僕の手に指をからめれば、それはなにより固くむすばれた。空が狂暴に染まる世界の終焉で、彼女の身体はばらばらとなったが、そんなかなしみがこの世に存在するわけはなく、なにものも僕を変えられない。でも街ですれちがう馬たちは、こんにちは、ほこりまみれですね、死んでますよ、と挨拶し、僕はすみませんと答えつづける。彼らが僕を捉える前に、血管をきり開かねば。

でも嫌な気分が晴れる日もある。波の音が聞こえると、僕は青い海の底で、きもちよく寝ころんでいた。だれかの指が僕のほこりをはらい、やわらかくなりはじめた僕のペニスを拭いていた。だいじなほこりがうしなわれた。なんてことだ! これは夢よ、女の声がした。あなたは私のひざで眠り、私が毎晩、注射で遊んでいるの。意識がない、身体だけのあなたは、素直ね。やめろ。これ以上、僕から奪わないでくれ! かわいいひと、嫌よ。

そうだ、契約をしよう! 契約? あなたに何が差し出せるの? あなたの過去も未来も、恐怖も快楽も、すべて私の手のなかですわ。それならば賭けだ! 僕は耐えてみせよう。君が与える、あらゆる恐怖と快楽に。それは――うっとりするわ。条件を具体化しましょう。どんな時もあなたは私から離れてはなりません。りょうかいした。君が勝ったら、僕はどうなる? その時は、わたしを愛して――わたしがなにであろうとも。いいだろう、契約せいりつだ。ではこんどは私の血を舐めてくださる? さあ、くちずけをしましょう。

なかなかよかったわ。では、まずは乾杯ね。すると僕らは、あの夏の合宿の高原にいた。これは同窓会よ、あなたの『凍てついた炎』の受賞を祝った。森の木立ちの間で皆が、僕が作ったすべてを語り、ちゃんと感動していた。喜ばしいわね、あら! あちらで教授があなたを呼んでいるわよ、あのかわいい子も。あのな、君はわかってない。彼らは僕が手にしたものに憧れているだけだ。ねえ、あなたはなぜ素直になれないの? いいかい、もうじき全ての人が、望むものを望むままに手に入れられるようになる。すると願望なんてものは消え、憧れなど遺物となる。――まあ! わかってるじゃない……

ではあなたの好きな海外旅行をしましょう。彼女が指をならすと、幾重にも折り重なった赤茶けた大地が、地平線まで波のようにうねる峡谷が現れた。なぜそんなに遠くまで見渡せるのかというと、僕らは谷を見下ろすように空中に浮かぶレールの上を、列車で走っていた。おいおい、こんなの怖くて、景色を楽しめない。あらあら、それよりも、ほら注目! 列車が止まり、乗車口が開くと、鋼鉄のレールが赤く錆び始めた。すると僕らの周りに突如として乗客が現れ、彼らが列をなして乗車口の前に並んだ。先頭の男がベールを脱いで裸となった。そしてひざまずき、レールに口づけをして、飛び降りた。すると列に並ぶ全員も一斉にベールを脱ぎ、後に続いた。彼らは……祈っているのか? そうよ、自分のすべてをさらけ出し、さし出して。こんな美しいものはないわ。あなたも行ってらっしゃい。あのね君、僕に神を信じる理由があるかい? あんな悲しいことを知ってしまった後で。まあ、そうね。かわいいひと、いったい何があなたを救うのかしら。

列車はものすごい速度で密林を駆けている。すこし自由になさって。女は耳飾りとなって僕の耳に嚙みついた。まわりでは先ほど落ちた裸の人々がスカイダイビングの点数を競っていた。夜になり列車が徐行すると、線路沿いに娼婦の集落があらわれた。女たちはレールの上で星空を見あげ、派手な宴に忙しく、列車が近づけばテキパキと片付けをした。唐突に列車が消えて僕がバス停に立つと、髪が綺麗な少し老けた娼婦が、宿はこちらです、と僕の手を取った。娼婦に引かれて薄暗い小学校のせまい廊下を横向きになって進むと、両側の教室の窓から幾万の手と朗らかな挨拶が伸びてきて、僕のズボンに入り込もうとした。ほらあなた! こんなに求められる場所、ないわよ! 耳飾りが叫んだ。あのな、セックスさえできればいいってもんじゃないだろ。あら、なぜ? なぜ? 答えなさい。

あなたに時間が流れているせいかしら。えいっ! 僕は木像にされた。おい、これじゃ歩けないよ。あなた、試しもせずにものを言うのね。その通りだった。僕は廊下を歩いた。ねえ、木像には過去も未来も、願望も抑制もないのよ? ……そうかもしれないな。聞きなさい。人が全能を手にすれば、時は止まり、全ての欲望に対価はなくなる。欲するままに遊ぶのよ、神様のように。僕は全能を手にしても誇りは手放さないよ。人と世界は不完全だから、美しさが生まれるはずだ…… 詭弁ね。あらあなた、鼻が伸びてきたわよ。

物は試しかもしれない。僕は廊下で寝ころんだ。彼女の言った通り、木像となった僕には、時間の流れが薄らいでいた。自分はどこから来たという誇りと、どこへ向かいたいという希望が、曖昧となった。やがて床にかかとの音が響き、娼婦があらわれた。と思ったら、僕は自分が映画のラブシーンそのものになったかのように、ここがどこで、自分が誰なのかを忘れ、全身全霊でその女を抱いていた。女が去った。と思ったら、今度は自分がいまこの世にそのために生まれたてであるかのように、次の娼婦を激しく突いていた。時間は連続的に流れるのをやめ、瞬間と瞬間で結ばれ、僕の意識は静止画となった。

写真集を用意したわ。耳飾りが囁いた。写真集の各ページには、ひとふさの毛髪が貼られていた。毛髪に触れると、ぽんっ、とその女の木像が現れた。僕はその女を抱いた。しかしオルガズムに達さなかった。僕は写真集をめくり続けた。あるとき男の写真が混じっていたが、どうやら僕は両性具有の木像だったらしく、その男に荒々しく抱かれた。恐怖を感じたが、恐怖と快楽はほとんど同じだと気がついた。それでもオルガズムは訪れなかったが、それは僕のセックスを、永遠にあと少しだけ満たされない完璧な快感へと変化させた。僕ははち切れんばかりの期待で勃起した。唐突に写真集が終わり、僕は全てを奪われたがごとく悶えた。その時、自分を突き動かしていたのが、性欲ではなく征服欲だと気がついた。そして、自分の征服欲が、何にも制約されず、誰も傷つけず、思うがままに実現されていたと悟り、欲望とは何かとわからなくなった。次の写真集が現れた。再び恍惚が湧き上がり、現れた男女に無我でしがみついた時、僕の時間は完全に止まった。

そろそろ行くわよ。耳飾りが女に戻り、歩き始めた。僕は彼女を追いかけられなかった。

……背中が、じんわりと、汗で湿っている。瞼を開いたが、全てが眩しく白みがかっていて、焦点が合わない。僕はベッドの上だ。しかし病院ではないようだ。窓が開いているのか、風に乗って土の香りがする。鳥のさえずりがする。朝の始まりのようだ。

長く、眠っていた気がする。外は夏ではないようだ。髭は剃られている。手の甲に点滴の針が刺さっている。股に固い違和感がある。……排泄用のカテーテルが挿入されているようだ。鼻から喉にかけても違和感がある。これは、食事用のチューブか……

――冬華のボディオイドはどうなっている? そう気づいた瞬間、意識と視界が、濃霧をこじ開けるように輪郭を取り戻した。

僕は上体を起こして見回した。部屋は中東風の様式だ。部屋は大きな円で、僕は中央に置かれた天蓋つきの大きなベッドにいる。天井は五メートルほどで、両側の壁を埋める造作本棚には、『フレンドリー解剖学入門 I』『遺伝学の基礎』といった書籍が詰められている。本棚と天井の間には、古代エジプトを思わせる抽象画が幾つか掛けられている。机や革張りのソファが小さく見えるほど広い床には、アカシアの茶色のフローリングと、数百万円はするだろうペルシャ絨毯が敷かれている。部屋の一角に、高さが一メートルはあるラピスラズリの原石が飾られている。窓側は壁一面がガラスで仕上げられており、その半分がステンドグラスだ。窓の先には、はるか下方へと斜面を覆うように森が広がっている。僕はこんな部屋にまったく見覚えはないが、この森はいつか見た気がする。そして、その予感は恐らく当たっている。

ベッド脇のバイタルセンサーがビープを発した。しばらくすると扉が叩かれ、開かれた。

「ごきげんよう、光さま」サテン生地の黒のスリップに、ボルドーのガウンを羽織った東雲紫律がワゴンを押して現れた。ワゴンにはガラス瓶に入った水や消毒用ガーゼが見えた。

「僕を眠らせたんだね。こんなこと、許されると思うのかい? あのな、僕の家には――」

「許される、許されない、そんなことに囚われなくてよい理由が、わたしにはありますの」

東雲紫律のその言葉は、なぜかとてつもなく真実めいた響きがあり、僕は閉口した。

「それより光さま、随分うなされていました。悪魔とでも話をされていたのですか。毎晩、夜通し、呟いてましたわ。契約だ、とか、僕の誇りが、だとか。わたし心配しましたの」

彼女がベッドの足側に座り、僕の頭の中を覗こうとするように、見下ろして、微笑んだ。

「僕は自宅にボディオイドを保管しているんだ」

「それはまあ素敵なこと」

「僕と、亡くなった妻の、ボディオイドだ。僕が世話をしなければ、死ぬ」

「お二人のボディオイドは世話をされていますわ、わたしの病院の付属施設で」

「何を言って――いや……そうなのか」彼女が僕の免許証と家の鍵をひらひらと見せた。

「僕はどれぐらい眠っていた? いったい何のために?」

東雲紫律はそれには答えず、ちょっと失礼、と僕に告げると、僕の脚の上の毛布をめくり、僕の手が届かない足先から、いきなりズボンを引き抜いた。

「カテーテルを抜いて、皮膚を消毒してから、おむつを履かせますね。息を吐いてくださいね。それと……奥様のボディオイドは、準備が必要なので、夕方ごろに執事にここに運ばせますわ。少しお休みになってください。お昼過ぎにアフタヌーンティーをしましょう」

太陽が下がり始めたのか、窓から見下ろせる森の色彩が青緑からオリーブに変わり始めたころ、東雲紫律が僕の電動車椅子を押して部屋に入ってきた。僕は筋力が弱っていて、両腕で自分の身体を持ち上げられなかった。彼女が僕の脇に手を回して車椅子に乗せた。

東雲家の屋敷の廊下は三メートルほどの幅があり、我々は並んで食堂に向かった。僕は十年前にここを訪れた時と、様子が違っていると気がついた。以前は木格子などがある和館のはずだったが、今は床と壁が幾何学模様のモザイクタイルで仕上げられ、照明には、様々な物語を閉じ込めたように多様な種類のトルコランプが使われていた。廊下の曲がり角には人の身丈を超える観葉植物が置かれ、それはあたかも古代の迷宮だった。

「お気づきになりましたか。屋敷すべてを改装しましたの。八年ほど前に。いま、光さまが使用されている部屋は、瀬都の部屋ですわ。……かつて、あなたが彼女のボディオイドを触られた」東雲紫律はそういうと、食堂に続くと思われる扉を開け、手で僕を促した。

食堂では中央に見事に大きなマホガニーの食卓があり、その脇には、食事に参加するかのように、若い女性の裸身の、等身大の木像が置かれていた。それは十年前に僕が、東雲瀬都のボディオイドの全身を触り、黒檀から彫り出したものだった。

彼女の助けを借りて僕は椅子に座り、我々は食卓についた。僕の前の三段のアフタヌーンティーのケーキスタンドには、下から、ローストビーフのサンドイッチ、クッキー、葡萄が盛り付けられていた。どういう訳か東雲紫律の前には、茶器しか置かれていなかった。

「ご自由にどうぞ。光さま、新しくなった屋敷の雰囲気は、お気に召しましたか?」

「気味悪くて拍手喝采だよ。恐ろしい神話の世界に引きずりこまれたみたいだ」

「父の趣味ですの。あの人、復活とか永遠とか、そういう事にロマンを抱く人でしたから」

「でしたから?」

「父は死にました。数年前に。登山中に谷へ滑落し、運が悪く発見が遅れたのです。携帯電話は壊れ、落ちた父の上に、枯れ葉が幾重も覆いかぶさってしまったようです」

「それは、お悔やみ申し上げるよ」複雑な感情で彼女に頭を下げた。

「ありがとうございます。そんな訳で、今はわたしが当主です。実はわたしと瀬都には、母親もいないんです。父は卵子バンクと代理母を利用しましたから」

「……なるほど」。僕は反応に困った。富裕層ではそういう家族も多いとは知っていた。彼女の顔立ちを見るに、東雲紫律の母の遺伝子は、日本人ではないのかもしれない。

「ですから、わたし、家族を全て見送ってしまい、寂しいのです。光さまに彫っていただいた瀬都の木像も、毎朝、毎晩、眺めてますの」

「妹さんのこともお気の毒だったね」僕は十年前の記憶を掘り起こした。東雲瀬都は、確か、十歳で中腸捻転を発症した。意思が強い子だったのか、痛みを我慢して訴えなかったらしい。判明してから即座に開腹手術し、東雲瀬都のボディオイドから中腸を取り出して移植もしたらしいが、回復には至らず、死亡した、という経緯だったと思う。

「それで、君は何がしたい? そもそも、こんな誘拐、警察が僕の行方を捜査するよ」

「ご心配なさらず。光さまと、光さまのボディオイドは、脚の手術の検査のために、わたしの病院に入院中ということになっております」彼女が僕の方に身体を伸ばし、順番は気にされないで、と呟き、葡萄を房から一粒つまんで食べて見せた。僕も葡萄に手をつけた。

「僕を監禁して、君の木像でも彫らせるつもりかい?」

「――なんてすばらしい提案でしょう! 光さまに……触られると思うと、ドキドキします。ねえ光さま、あなたはボディオイドを触るときに、興奮されるのですか? わたし思いますの。ボディオイドは喜びに悶えていますわ。彼女にとって、光さまに彫って頂くのは、はじめて、家族以外で自分を命として触ってくれる人との、出会いであるのですから」

「ふざけないでくれ。実際のところ、何が目的なんだ? どうしたら僕を帰してくれる?」

そう言うと、僕が彼女に出会ってから始めて、東雲紫律の表情が傷ついたように思えた。

「……ごゆっくりされていってください。それに、こうやってお越しになるのは、あなたがはじめてという訳でもありませんわ。みなさま、ご自分の意志で、しばらく滞在されて、そして、ご自分の判断で、帰りたい時にちゃんとご帰宅されましたわ」

東雲紫律は黙り、椅子を引いて窓の方へ身体をずらし、脚を組んで外を眺め始めた。理解ができない状況、出口が見えない恐怖、彼女への苛立ちと、奇妙な信頼。その全てに当惑しながらも、僕は彼女の顔と身体の魅力から目を離せなかった。彼女と窓を交互に見ながら、アフタヌーンティーを食べ進めるうちに、小一時間が過ぎた気がした。

唐突に食堂の扉が開かれた。

車を運転していた彼女の執事が歩いてきた。その後ろから、頭に包帯を巻いた、白のワンピースを着た冬華が、たどたどしいが、しっかり歩いてきた。

…………歩いている?

鼻のチューブがない冬華が、この屋敷が珍しくて仕方ないとでもいうように、幼児のような好奇心に満ちた表情で、きょろきょろしながら、こちらにゆっくり歩いてくる。

「冬華さん」東雲紫律が冬華に声をかけた。「彼が、ひかる、さんよ。あなたの愛する人」

「ニューロン新生、ですわ」東雲紫律が当たり前のようにいった。

僕が感じたことを率直に語ろう。それは恐怖だった。

東雲紫律は、僕のそんな反応など慣れているかのように、冬華を自分の横の椅子に座らせると、医者が患者に必要以上に丁寧な余命告知をするよう、淡々と説明を始めた。

「父と、父の支援者が、研究していた技術ですわ。ニューロン新生の元々の目的は、脳の寿命を延ばすことです。ボディオイドがあろうとも、人は脳を交換できませんから」

冬華は、その一八歳に相当する身体を少し揺すりながら、椅子にちょこんと座っていた。彼女は、我々の言葉を全く理解していないようであるような、全てを理解しているような、底が知れない、僕がそれまでの人生で、誰にも見たことがなかった表情をしていた。

「脳の神経細胞――ニューロンは、受精から二五週を過ぎますと、基本的に新しく生み出されなくなりますの。そして生まれてからは減る一方。だから加齢で脳も衰える……

ところが脳内には、ニューロンと、グリア細胞という二種類の細胞がありまして、グリア細胞のうち一部のものは、生涯に渡って細胞分裂し、補充され続ける。このグリア細胞を、選択し、ニューロンへと持続的にリプログラムさせるよう設計したウイルスのカクテルを、開頭手術で脳に注入しますの。これがニューロン新生の基本的な原理ですわ」

冬華が、口を手で覆わずあくびした。僕が冬華に出会ったのは大学二年の時だが、それから彼女が死ぬまでの一六年間、冬華のそんなあくびを見たことはなかった。冬華の横で東雲紫律が、彼女の父が十年ほど前に、どのようにボディオイドのグリア細胞にニューロン新生を応用し、大脳機能を再生させたか……などと、淡々と説明していた。

喉が突然と干からびたような痛みが起こり、僕は何も考えずに喋り出した。

「こんなことが、ありえるのか? 全く聞いたこともない。こんなことが、許されるのか? こんなことが起きてしまったら、せ、世界が、大変になってしまうじゃないか!」

「もちろん、公表なんてされませんわ。こんな技術が一般に知れ渡ったら、社会のいろいろな仕組みが壊れますわ。――でも光さま、よく考えて下さいませ。ボディオイドとして、ヒト全体を作りながら、大脳機能だけを欠損させるほど、遺伝子工学の技術が完成されているのですよ。大脳機能を再生させる技術も可能だと、なぜ想像できないのですか?」

東雲紫律の問いに、僕は神が論理で語りかけてきたような畏怖を覚えた。

「まあ、きっといつの時代もそうでしょう。人は与えられた常識を真実と思い込み、本当は何が起きているとか、何が伏せられているとか、わざわざ考える人は少数ですわ。……もっとも、こういう技術に想像が及ばないように、ボディオイドは原則として集中施設で管理され、自分のボディオイドすら一度も見ないことが習慣とされているのでしょうけど」

そのまま、どれぐらいかわからないが、僕は放心してしまったように思う。いろいろな事が頭に浮かんだ。その間も、目の前の冬華は、東雲紫律の方を向いてちょっかいを出したり、東雲紫律が、まるで母親がそうするように、冬華の頭を撫でたりしていた。

「……冬華は、冬華のボディオイドは、いま、どういう状態なんですか? これからどうなるんですか? あなたは、冬華を何かの実験に使っているんですか?」

東雲紫律は、僕が実験という言葉を発した際に、わずかに気分を害したようだった。

「冬華さんは、わたしがニューロン新生を施してから、約一ヶ月が経ちます。そして今では、三歳児ほどの知能を持っています」

「三歳? なぜそんなに早く? いや、では、この先はどうなるのですか?」

「生物の知能とニューロンの数には、ある程度の相関があると言われておりますけれど、ニューロン新生された冬華さんのニューロン密度は、通常の人間より遥かに高いです。よって知能の発達速度も、その上限も、通常より高くなりますわ。もっとも、高すぎるニューロン密度は癲癇を引き起こしますので、服用が必要ですけれども」

そこまで説明して、東雲紫律は、何かを、真剣な表情で、数秒考えていた。

「そうね、実験、ですか。光さま、これは実験ではありません。ボディオイドに対するニューロン新生も、十年以上経過のデータがございます。それに先ほどお伝えしたように、わたしがこのような目的で屋敷にお連れしたのは、光さまが最初という訳でもありません」

「冬華さんとお二人で、敷地内を散歩してらっしゃい」東雲紫律が唐突にいった。

「せっかくの再会なのに、日が暮れてしまいますわ。父が使用していた、キャタピラー式の車椅子があります。……でも、お戻りになられてね、あたりが、完全に暗くなる前に」

東雲紫律が敷地内の簡単な地図を紙に描いて僕に渡し、僕と冬華は夕暮れの散歩に出た。斜光で黄色味がかった森に入ると、キャタピラー式の車椅子が、網目状に地面に浮き出た杉の根をなぞりながら、ゆっくりと進んだ。冬華は僕の車椅子が珍しいのか、最初は車椅子の握り手を掴んで僕の後ろを歩いていたが、少し経つと、肩を叩いて僕を止め、後ろから僕を軽く抱きしめた。そして横に回り、僕の手を取って歩きはじめた。

東雲家の敷地は、標高900メートル程の高原にある。十年前に訪れた時は、たしか門から屋敷の入口まで車で五分はかかった。恐らく東京ドームが六、七個の広さだろう。樹々はどこまでも連なり、森の先は見渡せない。土はまだ昼のぬくもりをわずかに保っているようだったが、空気は既に冷え始めていた。秋が始まっていた。時々、視界の上を覆う葉の隙間から、幾筋かの光の線が宙に伸びていた。その下では少し眩しく、幹に貼りついた湿った苔が、鋼鉄のような濁った反射を見せていた。

あの交通事故の後、損傷が激しいと言われたので、僕は冬華の顔を見ることは許されなかった。僕自身も全身打撲で下半身麻痺となる重体だったため、冬華の亡骸は死体安置所で冷凍され、三か月後に葬儀をした。葬儀では、人の身丈の包帯の塊が棺に入っているとだけ認識され、棺の蓋は開かれなかった。火葬場のホールでは、棺の上に桐の箱を置き、故人のゆかりの品を納めた。火葬が終わり、焼却炉から冬華が出される時、僕は火葬場の職員に、骨を整えずにそのまま運ぶよう強くお願いした。収骨室で彼女と再会した時、その骨は整える必要もないほどばらばらに砕けていた。

いま、彼女と出会った時と見紛うような若い冬華が、僕の隣を歩いている。薄暗い森は、僕らが結ばれた大学三年の合宿の、高原の朝を思わせた。彼女の励ましがなければ、彫刻なんて止めていただろう。僕の彫刻も、すべて彼女を喜ばせようと作ったものだ。彼女が死ぬまでは。

この四年間、毎日、冬華のボディオイドの世話をする度に、ずっと考えて来た。なぜ、新しい家族を迎えようとする幸せの絶頂で、僕だけを生きのこしたのだろう。もし神がいるなら、どれだけ残酷な存在なのだろう。彼女は僕の生きる意味だった。いつかは別れを受け容れねばならないという理性は、冬華のボディオイドの焼却と共に、僕を自殺へ導いているよう感じた。

この表情ゆたかな冬華を、抱きしめられるものなら抱きしめたい。しかしその前に、僕は彼女に、聞かなければならないことがある。

僕らは森を進み続けた。太陽が沈みきったようで、その残光が弱まるにつれ、薄暮の森は影をすうっと深めた。かすかに聞こえる沢のせせらぎが、着実に過ぎる時間を告げていた。完全に暗くなる前に、屋敷へ引き返さねばならない。遠くの方で風の塊ができたのか、木の葉が大きな音で揺れはじめ、それが凄い速度で近づいてくると、僕らの真上を通り、過ぎ去っていった。僕は車椅子のレバーを握りしめた。

「冬華」僕は車椅子を止めた。彼女はそのまま少し先まで歩いてから止まり、振り向いた。

「君は冬華なのかい」

彼女は、僕のその問いかけが、はてしてどんな歴史を持っているかを、理解しているのかはわからなかったが、目を閉じて微笑むと、静かに首を横にふった。

その宵闇の森を出た時点で、僕は彼女を、冬華と呼ぶのをやめるべきだったのだろうか。それは冬華であるが冬華ではなかった。その事実を前にしても、僕は彼女を、冬華と呼ぶのが適切であるよう感じた。それは思いがけず消えてしまった、僕が大事にしていた何かへの執着ではなく、その他に適切な呼び方が存在すると思えなかったからだった。

僕と冬華はそのまま、あの古代の迷宮のような、東雲家の屋敷に滞在することにした。東雲紫律は僕らに東雲瀬都の部屋をそのまま使うよう促した。三日もすると僕は筋力がいくらか回復し、自分で車椅子に乗り降りできるようになった。東雲紫律は、昼はどこかへ姿を消していることが多く、僕と冬華は自由に行動した。僕の家に届く郵便物は、執事が週に一度、僕の家に行き回収をしていた。僕の携帯電話やノートパソコンは手元にはなかったが、東雲紫律は、必要でしたらお返しします、と申し出ていた。

僕は東雲家の書斎の大きな机で冬華にデッサンを教えたり、朝と夕に、敷地内の森を彼女と散歩したりした。僕達の滞在と歩調を合わせるように、ミズナラやカエデの紅葉が進み、地面には、まだ湿り気があり生命力が残る落ち葉が舞い降り始めた。僕と冬華は、少しずつ色が異なる葉を集めて大きな茶色の画用紙に貼り、落ち葉のコラージュを作った。

夜には東雲紫律と三人で食卓についた。どういう訳か、彼女は僕達の前ではお茶を飲むだけで、食事を摂らなかった。ある時に東雲紫律が、冬華はそろそろ喋り始めてよいはずなのだが、どうか、と聞いてきた。僕は、まだ一度も喋っていないと答えた。すると彼女は、「光さまと一緒にいるから、完全に言葉を理解してから、喋りたいのかもしれないわね」といった。僕は彼女に、あの宵闇の森での問いかけに、冬華が首を横にふったことを話した。すると東雲紫律は、皮肉ではなく本心から感動したようだった。「冬華さんはね、光さまのことを、よく考えて、理解しているのよ」

夕食後から朝までは、東雲瀬都の部屋で過ごした。朝日では内側から発光するように輝くステンドグラスは、月光では暗い宝石のようにほのかに光り、静かで重々しい絵画となった。高い天井までを埋める本棚と抽象画が、夜の沈黙で命を宿し、互いに会話をしているような錯覚を覚えた。その非現実な部屋で、毎晩、天蓋付きのベッドに冬華と二人で入り目を閉じるたび、僕はそれまでの人生の忘却を促されているよう感じた。

僕は記憶の中の冬華を離さまいとしたが、目覚めた冬華と過ごすほど、彼女は輪郭を失った。冬華の死後、僕は彼女のボディオイドの動かぬ表情を前に、彼女の口がどんな風に動いただとか、目の開き具合で顔の印象がどう変わっただとか、そんな詳細を考えては思い出していた。ベッドに横たわる冬華は、冬華を忘れぬための依り代だった。しかしその依り代は、今や完成された一つの生命として眠り、僕の隣で夢を見ているようだった。

目覚めた冬華の精神はまだ子供に見えたが、彼女の身体は成熟を迎えようとしている女性そのものだった。それまでも彼女の月経の手当てはしていたが、意識ある冬華のそれを世話した時、自分が許されぬ禁忌に踏み込んだ気がした。彼女の大人の身体がそうさせるのか、既に性欲もあるのかもしれなかった。夜、ベッドに入ってから少し経つと、彼女が僕の首におでこを当てて身体を寄せてくることが、週に何度かあった。シルクのスリップ越しに彼女の胸が僕の腕に押し付けられると、乳房の先が硬くなっているのがわかった。

彼女が僕を抱きしめる時、僕も手を回して応えながらも、勃起したペニスが彼女に触れないよう気をつけた。僕が彼女を性の対象と見てしまえば、記憶の中の冬華は完全に消えるだろう。かといって、彼女が言葉を話し始め、僕を求めるのだとすれば、僕はそれに抗えない気がした。東雲瀬都の部屋にはトイレと浴室もついていたが、他人の家で自慰することに抵抗を覚えた。ある時から僕は毎晩、夢精するようになった。しかし夢精がもたらす快感は、ますます僕に、罪と、解放を意識させた。

僕は、いつ自分の家に帰るのか、また冬華を連れ帰る場合、その後の生活や、ボディオイドの法定点検をどう乗り越えるのかなども、考え続けた。僕は自分がもう四〇歳だとも自覚していた。しかし詰将棋のように、新しい人生が始まりかけているような幻想に囚われていった。そして東雲家の屋敷には不自然なことに、鏡がどこにもなかった。

「すこし、めんどうな知らせですわ」ある夜の食卓で、東雲紫律が僕に郵便物を渡した。

「冬華さんのボディオイドへの臓器提供の依頼で、点検員が光さまの自宅に来るようです」

僕はあの猿毛という老人を思い出した。嫌悪感を覚えると共に、現実が僕に対して、この迷宮から出るための、蜘蛛の糸を垂らしているような気もした。

「しかし点検員の前で、冬華はどうするんだ? 動かないでといっても、聞き分けられる歳じゃないし」焦る僕に、東雲紫律は何かをそそのかすように嗤った。

「筋肉注射で効く鎮静剤をお渡ししますわ。二〇分前に打ってください。三時間は持ちます。でも光さま、こんなちぐはぐ、いつまでも続かないですわよ……」

猿毛の訪問日、執事が運んできた僕の車に冬華と二人で乗り、自宅へ向かった。東雲紫律が僕を誘拐してから二か月半が経っていた。道中、まるでそれが不毛な一時帰宅かのように苛立ち始めたと気づき、胸がざわついた。

自宅に着いた。執事が掃除をしていたようで、まったく綺麗だった。僕はまず冬華をアトリエに連れて行き、自分の手元にある作品を見せて、彼女に触らせたり、解説したりした。冬華は言葉こそ発さなかったが、気に入ったようだった。その後にリビングへ行き、コンビニで買ったご飯を二人で食べた。リビングで存在感を放つモジュールベッドを見て、それが苦労と安らぎが詰まった大切な思い出であるが、もう使う予定のない、ベビーベッドかのように感じた。

猿毛の到着予定の二〇分前となった。僕は冬華の手を取り、車椅子のレバーをモジュールベッドの方へ倒して動き、彼女に移動を促した。冬華がベッドに寝転ぶと、僕は「ちょっと痛いけれど、大丈夫だから」と告げ、彼女の太ももの前外側に、静かに素早く鎮静剤を注射した。冬華に毛布をかけ、手を握りながら五分ほど待つと、彼女の表情がぼんやりとしてきた。僕はモジュールベッドから伸びる鼻チューブを途中で切り、先端に小型スポンジを着けて冬華の鼻に入れた。予定時刻の五分前に、猿毛の車が到着した。

「先生、おひさしぶりですな。ほんといつも、いやな知らせで、すみませんですってな」

老人は前回の訪問で僕に好意を抱いたのか、嬉しそうに家に入ってきた。彼はリビングのソファに座る前に、手に持っていたポリ袋を、ほれ、と開いて僕に見せた。そこには八、九個の紙パックの日本酒と、芋けんぴとスルメが入っていた。二人分と思われる酒を事前に見せられることで、僕は彼が始めるであろう宴会を断り辛くなった。

「んあ。先生、なんか、だいじな仕事でもはいったんですかな。なんつうか、ちょっとまえに見たときより、ようすが変わったっちゅうか……目が、するどくなっとるよ」

「そんな。いえいえ、気のせいですよ」僕は彼に微笑んで、ソファに座るよう促した。

「そうですかな。まあ、ええことですな。あれ! 先生の死体、あー、ボディオイドは?」

「実はいま、脚の手術をするか迷っていて、ボディオイドと一緒に、入院中なんです」

「ありゃ! それじゃ今日はわざわざこのために。そりゃ、ありがとうございますな」

彼はそういうと咳払いし、「んじゃ、いつもと同じような話になりますがな」と、冬華のボディオイドへの臓器提供依頼を話し始めた。今回の依頼主は六〇代の独身女性。糖尿病が進行し腎臓移植が必要だという。本人も元々はボディオイドを保有していたが、臓器の売却を繰り返した結果、七年ほど前に破棄したらしい。冬華のボディオイドと白血球抗原の型が極めて近いらしく、腎臓一つにつき九百万円で買い取るとの依頼だった。

「って話ですがな」猿毛が溜息をついた。「先生は、どうせ断るんですよな?」

「そうですね。彼女は僕の、大切な存在ですから」僕はベッドの上の冬華を見た。

「はぁ。先生は、どんな依頼主でも、どんな金額でも、やっぱ断るんですかな?」

「その通りです。この先も、来ていただいても、お時間の無駄かと思います」

「ですかな……じゃあ先生、これを入力していただけないですかな」猿毛が鞄からタブレットを取り出して僕に渡した。そこには『希望買取額調査書』と表示されていた。

「各臓器の希望買取額をね、うんと高く入れて、署名してほしいんですな。そしたら、奥さんのやつへの依頼もすこし減るし、おれも会社に説明がつくんですな」

僕は相場の十倍程度の額で調査書を埋め、署名をした。

「ふぅ。じゃあ一杯やりますかな」猿毛はポリ袋から日本酒を取り出しストローを刺した。

「先生もどうですかな?」そう聞きながらも、彼は既に僕の膝に紙パックを置いていた。

「そうですね――」その時、この老人に対して、自分でも意外な親近感が湧いた。人が断りにくい状況を作り、自分のやりたいことをあけすけとやりとげる、この猿毛という男には、僕には欠けている、ある種の図太さや狡猾さが備わっている気がした。

「今日は僕もいただきましょう」僕が紙パックを手に取ると、「ほれ!」と彼が喜んだ。

我々は紙パックを合わせて乾杯をした。彼は前回と同じく、とりとめなく喋り、点検で訪れた家で発情中のオス犬に脚をこすりつけられズボンに染みがついただの、未亡人の家での点検で相手と何秒か目が合ってしまっただの、裏風俗の女に婚姻届を突きつけられ指紋を押されそうになっただの、盛り上がって語った。僕は相槌を打ちつつ、そんな世俗的な話を聞くことで、緊張の糸が少し緩んだ気がした。

「猿毛さんは、ご結婚されてるんですか?」

「結婚なあ。それな、ふくざつなのよ! ん、先生、知りたいの?」僕はうなずいた。

「まあ先生ならいいかね。おれ、何年かまえに刑務所にはいったのよ。三か月。んで、出てきたら、家の金ぜんぶもって、嫁さんに逃げられちゃってた! あ、刑務所というても」

僕の警戒を先回りするように、彼は付け足した。

「ボディオイドの盗み、な。空き巣。あ、先生はボディオイドが好きな人だったね……」

リビングが嫌な沈黙で満ちた。「妻のものを盗むなら、その前にあなたを殺しますよ」

「いやいや、むかし! の話ね。盗みをやるにはもう歳なんだってな。それに刑務所で紹介されたこの仕事、金払いはよくて気にいってんですな。……あと、先生のを盗むなら、そんな簡単な仕事、とっくにやってますな。ほら、先生は、車椅子でらっしゃるな」

「確かにそうですね」自分の視野の狭さに怒りを覚えたが、妙に冷静な気分にもなった。

「それでな先生、ボディオイドの盗みはな、じつは、刑も軽いんですわ」

「刑が軽い? 普通の窃盗よりもですか? 高級車ぐらいの額はすると思いますが」

「ほんとそれ! まあ自宅にボディオイドを置いとる方がわるいって、裁判官も思っとるんやろ。先生もそうだけど、そういうやつは、臓器移植の依頼にも応じないしな。

おれは、あれに似てると思うってな。エジプトのピラミッド。王さまが死ぬたびに、だれも見たり使ったりできんのに、ピラミッドにたくさんの宝をつめこんだやつな。だからピラミッドから盗むやつは、英雄だとか、お咎めなしだったとか、な」

「ええと、財宝が詰められたのは、人々が王の復活を信じていたからと聞きますが……」

「先生はやっぱ金持ちだぁ。復活やらを信じるのは、王さまとか力のあるやつだけってな。でもピラミッドはよくできてる。死体をミイラで保存すんなら、ああやって、誰も見えないところに置くのが一番な。もしミイラが街の中のよく見える場所にあったら、庶民まで、復活だの永遠だの、信じはじめちまうってな。『死んでるのに生きてるみたいなやつを、見てはいけない』。いろんな国のむかし話でも、それがお決まりの教訓、だってな」

その話はどこか真実めいていた。確かエジプト神話に、猿の恰好の知恵の神がいた気がするが、もしかしたらこんな見た目かもしれない。猿毛が五つ目の紙パックをズズッ! と吸い切った。僕も四つ目を空にした。

「まあ盗んで裏に流したって、もう儲からんのよ。いまはボディオイドが増えてな、ほとんど自分に合う臓器を、いつでも誰かから買えるから、闇市がなりたたんのよ。だから最近は盗まれたやつが、裏風俗に流れたりしてるってな。女のも、男のも」

「それは気持ち悪いですね。猿毛さんはそういうお店にも行くんですか?」

「実は、おれは怖くてむりよ。でも若いのとか、はまる奴もいるってな。先生、話は変わるけどな、先生は、ひとのボディオイドさわって、彫刻つくるんでしょ。きもちわるくないの? おれは盗むときは、分厚いゴム手袋してたなぁ」

「あまり抵抗はないです。世代の差かもしれませんね。猿毛さんは、いま何歳ですか?」

「おれは七四だってな。先生は?」

「僕は2038年生まれの四〇歳です。ボディオイドは2040年に、僕が二歳の時に発表されました。猿毛さんは……2004年生まれだから、三六歳の時でしょうか。たぶん猿毛さんの世代は、ボディオイドを生理的に、『人』や『死体』と感じるのだと思います。

僕が小学生から中学生の時は、ボディオイドの教育とか、反対運動が盛んだったんです。学校の社会科見学で、ボディオイドの集中施設に行って、触らされたりもしました。だから僕らの世代だと、利用するのに罪悪感はあるし、敬意をもって扱いたいけど、集中施設で保管するし、できれば目にしたくない、ぐらいの距離感の人が多いと思います。

でもボディオイドの反対運動も、多くの人がその恩恵に預かれるようになるにつれて、無くなりましたね。今の若い世代の方は、ボディオイドにどんな距離感なのでしょう。先ほどの風俗の話とか聞くと、僕らの世代より『物』として感じているのかもしれませんね。物だからこそ、逆に欲望の対象として扱えるというか」

「だとしたら、ぶっとんでるってな。ありゃ、人、だよ……」そういって彼はポリ袋に手を突っ込んだが、酒はつきていた。二時間が経ったし、そろそろお開きにした方がいい。

「更に次の世代は、もはや、どうなるんでしょうかね。好きな人のボディオイドを、買うなり、無断で作って、意識を与えたりして、結婚やら、愛人にするかもしれないですね。

彫刻にまつわる、ある神話があります。現実の女性に失望していた王が、理想の女性を彫刻し、恋をして祈り続けると、女神がその彫像に命を与え、二人は結ばれた、という話です。僕はこれがグロテスクと感じるのですが、今の若い人は違うかもしれませんね。なんだか、人が神様じみた力を持つにつれ、我々の現実が、神話に突入している気がします」

猿毛はそれを聞くと、はぁ、と答えた。僕はゴミ袋を取りにキッチンへ向かった。

「先生も、変なこと考えるってな。あ、そういえば」彼が鞄から何かの機器を取り出した。

「先生の話で思い出したけど、さいきん、あたらしい点検項目ができたってな。それこそ、意識があるボディオイドが、あるとかないとか」

猿毛の唐突な言動に、僕は面を食らって固まった。猿毛が、よいしょ、とソファから腰を上げると、モジュールベッドの冬華に近づき、手のひらに収まる機器から伸びたコードの粘着パッドを、冬華のこめかみに貼り付けた。

ピー・ピー・ピピピッ。猿毛の顔が、一瞬かたまったように見えた。

「……んじゃ先生、今日はありがとうってな。つぎもお願いしますな」

その夜の食卓で猿毛の件を話すと、「それは面倒な知らせですわ」と東雲紫律は告げた。「脳波の簡易検査でしょう。……誰のボディオイドが捕まって、政府に知られたのかしら」

屋敷を出て自宅に帰れば、警察が待ち構えていて、逮捕されるかもしれない。そんな恐怖が首をもたげた途端、東雲家の迷宮が、僕と冬華が安らげる聖域かのごとく思えた。東雲紫律は、「よいじゃないですか。永久に、この屋敷でお暮しになれば」と嗤った。

十日が過ぎた頃、東雲紫律が、僕の家の郵便桶にあったという切手のない手紙を見せた。

『先生。取引をしましょう。まだ間に合います。十二月九日の午前三時に伺います。S』

――ほら、先生は、車椅子でらっしゃるな。老人の、あの時の言葉が浮かんだ。暴力の気配がした。自分が脚を直していないことが、途方もなく無力に感じた。猿毛を無視することも頭に浮かんだが、そうすれば、その先ずっと心が休まらない気がした。

「助けてくれ。一緒に来てくれないか」僕は東雲紫律にその場で切り出した。

意外なことに彼女は、皮肉をいうでもなく、「もちろんいいですわ」とすんなり答えた。

「ああ! わくわくしますわ。わたし、光さまが苦しむのを見るの、とても好きなんです」

十二月九日の深夜、我々は東雲紫律の車で僕の家に向かった。彼女が運転する車は、真っ黒で古い、ドイツ製の大きなガソリン車だった。新しい車を買えばいいのにと僕が言うと、彼女が答えた。「光さま。自動運転がついている車は、経路の履歴が残るものですよ」

迷った末、僕は冬華も車に乗せた。猿毛から情報を引き出すには、その場に冬華がいる必要があるよう思えた。既にバレているのだから、鎮静剤も意味がない。彼の言う取引とは、この先も当局に通報し続けない代わりに、金銭を求めることだと推測された。

午前一時頃に僕の家につくと、東雲紫律は、「これが光さまの自宅! わたしはまだ来たことがなくて」とはしゃいで家の中を歩き回り、どこかへ消えた。僕は護身用に、三徳包丁を布で包み、ズボンの腰の裏に差し込んだ。冬華は何かを察しているのか、ソファに静かに座っていた。少したって東雲紫律が戻ってきた。「家の間取りを把握しましたわ。アトリエにだけ電気をつけて待ちましょう。その男は、リビングの周りは知っているのでしょう。わたしは倉庫部屋に隠れてお話を聞いてますわ」

午前二時頃、外からかすかにガソリン車のエンジン音が聞こえた。アトリエ窓のカーテンをずらして覗き見ると、ライトを消した車が、敷地内にゆっくり侵入してきた。暗視ゴーグルのようなものをつけたシルエットが二つ、車から降りた。一つは猿毛の背丈だった。僕はアトリエの電気を点滅させた。

「先生、緊張しなくっていいんですな」猿毛ともう一人の男は黒のスーツに運動靴だった。

「この男は、牛沼ってやつですな」

「牛沼です。本日はお願いします」男が僕から目を逸らさないまま、丁寧に頭を下げた。

その男は、社交慣れして恰幅のよさそうな雰囲気で、眉や口全体をよく動かして喋った。六〇歳ぐらいに見え、身長一七五センチほどの中肉で、肩幅は普通だが身体が分厚く、体重九〇キロはある気がした。それこそ牛農場で働いてそうなぐらい日焼けしていた。男が、しわの深い目尻をすぼめ、僕と冬華をゆっくりと眺めると、くしゃっとした、年齢に不釣り合いな笑顔で歯を見せた。僕の後ろに立つ冬華が、怯えたように僕の肩を掴んだ。

「先生は、いいやつですな。だからおれも、真剣に考えたんですな」

「社交辞令はいらないです。取引とはなんですか? まだ間に合う、とはいったい?」

「先生、そんな態度はよくないんですな。おれが来なかったら、先生はただ逮捕されて、奥さんの死体も、すぐに焼かれるんですな」猿毛が、怖いものを見るように冬華を見た。

「先生の奥さんの、本当にうごいてるね。牛沼、お前ならどうだい? いけるか?」

「猿毛さん、そんなこと、ご主人の前で俺に聞かないでください」

猿毛が牛沼に顔を寄せ、二人は小声で話し合いを始めた。木像や工具棚が並ぶ深夜のアトリエに、黒いスーツで立つ老人たちは、まるでオークションの黒服だった。謝礼という単語が聞こえた。ただの金銭の要求ではない予感がしてきた。緊張で吐き気がしてきた。

「おれぁ、ネットで見たんですな。世界の黒幕が、いろんな国の政治家に、死んだ親の、動いたり喋ったりするボディオイドを見せて、脅してるって。先生、そんな組織と関わったら、テロリストとして逮捕されちまうんだってな」

猿毛のナマズのような顔の上で、繋がりかけた眉毛がぐにょぐにょと動いていた。彼の話は安っぽい陰謀論かと思えた。しかし実際にボディオイドに意識を与える事はできる。そしてその事実は世間に知られてはならない。仮に僕が逮捕されるなら、普通の法手続きの外で裁かれるのではないか。

僕はもう、普通の生活には戻れないかもしれない。

「先生、ばれたら、おしまいなんだな。どのみち、奥さんのから取ったデータは、今月末には、うちの会社がレポートにして、政府に報告するんだな。だからその前にだな」

猿毛が近づいてきた。

「奥さんのやつは、この牛沼に盗まれてた、ってことにしましょうな。牛沼はな、いまは裏風俗の店で働いてるんだな。おれも奥さんのから取ったデータには、『ホテルに呼んだ風俗の女が、おもしろがって機械を自分であてた』って入れておくんだな。それで牛沼はな、月に一度は、奥さんのを、この家に帰してくれるとまで言ってるんだな」

牛沼が名刺を取り出し、器用に丸めると、僕の膝の上に投げた。広げると、『モーモーマッサージ デリバリー癒し処』という店の名前と住所が書いてあった。

「逮捕されねぇには、これしかないと思うんだな。先生、選んでくだせえ。奥さんのボディオイドを牛沼に預けるか、自分が終わるか」

「それは無理だ」僕は答えた。金の話ではなかった。自分に出口がないと理解した。

「そんなこと、絶対にできない」

「先生、死んだ奥さんのために、自分を犠牲にしちゃあかんってな。犯罪してもやりなおせるってな。現実に生きなすってな」猿毛が僕の肩を叩こうと手を伸ばしてきた。

「いや、まて、まて。近寄るな。そうだ。いまここにはないが、僕のボディオイドを持っていけばいい。金も払う。冬華のボディオイドは、こちらで隠す」

「それは、何の解決にもなってないんですな。というのもな、えーと」

「全てのボディオイドには、位置情報発信機が埋め込まれてます」牛沼が喋った。

「蝶形骨――鼻の奥の脳に近い空洞に、極小の体温発電型デバイスが入ってます。ご自分で奥さんを隠しても見つかります。うちの店なら、それはごまかせます。……まあ先生、大丈夫ですから!」

牛沼が、僕の動揺などその場に全く存在しないような態度で、歯を見せてうなずいた。

「位置情報なんて君たちは心配しなくていい。要求を飲むだけなんて、取引ともいえない」僕は手を前に出して大きな声で告げた。とにかく、考える、時間が必要だった。

猿毛と牛沼は肩をすくめて、顔を見合わせた。僕は東雲紫律のことを考えた。しかし彼女がいまこの場に現れても、状況は変わらないだろう。この場では金を渡して二人を帰らせ、作戦を立て直すことを考えた。しかしただ金を渡しても、この二人が帰る保証はなかった。何か手の込んだ金の渡し方を考える必要がある。

一分ほど経ち、牛沼がながい溜息をつき、煙草を取り出すようにポケットに手を入れた。

折りたたみナイフだった。

あ、と思った頃には牛沼はもう目の前で、僕の左肩を三、四回刺した。刃が肉をこじ開け、血が溢れた。音にならない声が自分から出た気がした。冬華が走ってどこかに隠れた。

「猿毛さん、あんた、やっぱ中途半端だってな。盗みはできても、脅しはできねぇ」

牛沼が冬華を探すように見回した。猿毛は床に腰を抜かして、口をパクパクしていた。

「隠れてる奴! 両脚が動かない奴にガソリン車は運転できねえってな。出てこないと、こいつを殺す」

歯がガチガチ震える痛み、血でベトベト湿ったシャツの内側、なのに視界だけが異様に冴えた。アトリエ奥の倉庫部屋のドアが静かに開き、東雲紫律がポーチを抱えて出て来た。彼女は、慌てるでもなく、恐れるでもなく、憎たらしいぐらい無表情だった。

牛沼はナイフで脅しながら彼女に近づき、「両手を後ろに回せ」と命令すると、素早くプラスチックの結束バンドで彼女の両手首を固定した。

「ん……お前、なんか気味悪いってな。姉ちゃんも動く死体か?」

「そうなのよ。きもちわるいでしょ。触らなくていいわよ」

「そうだな」牛沼が東雲紫律を蹴り倒した。彼女は床に突っ伏しても無表情だった。

牛沼は懐から分厚いゴム手袋を取り出して両手に着けると、アトリエの奥に向かった。何かが叩かれる音がした。両手首が後ろ手に縛られた冬華を、牛沼が押してきた。

片手でナイフを突き出しつつ、牛沼が能面のような笑みで、僕に何度もうなずいた。

「おい車椅子。だいじょうぶ、だいじょーぶだってな。今夜みたことは忘れろ」

牛沼が冬華を押して僕の前を通り過ぎ、アトリエの入口へ向かった。冬華が僕に何かを伝えたいかのように口を僅かに動かしていた。いま何かをしなければ全てが終わるだろう。

僕は牛沼の背中に向かって左手で車椅子のレバーを完全に倒した。同時に右手で腰の裏から三徳包丁を取り出して牛沼のうなじを目掛けて投げた。

包丁はうなじには当たらず牛沼の耳の脇を抜けて飛んで行った。牛沼が驚いてこちらを振り返るタイミングで僕は追いつき、車椅子から倒れ込むように牛沼の足にしがみついた。

牛沼を転ばせようともがいた。牛沼は倒れなかった。牛沼の足が僕の腕を抜けた。

「お前! …………はぁ。殺す」

牛沼はさっと見回すと僕が彫刻で使うキャスター付きの作業台に目を付けた。三〇キロはあるその作業台に近づくと腰を落として両手でつかみ一気に頭上へ持ち上げた。そのまま、一歩、二歩、と僕に近づくと、迷いなく僕の頭を目掛けて振り下ろした。

「やめて!」

冬華が叫んだ。数年ぶりに冬華と同じ声を聞いた。冬華が牛沼に体当たりし、牛沼に覆いかぶさるようにして二人が倒れた。振り下ろされていた作業台が工具棚にぶつかり彫刻道具や薬剤が散らばった。割れた瓶から流れ出た液体が床を一気に覆った。凄まじい量のテレピン油がシンナーのように揮発して目を刺した。「さ、触るんじゃねえ!」牛沼が冬華を自分の上から跳ねのけた。牛沼が立ち上がろうとしたが油で滑って転んだ。

バイクの青年の像に使った生漆の瓶が目の前で割れていた。僕は三徳包丁を包んでいた布を腰の裏から出して蜂蜜のような生漆とテレピン油をたっぷりふき取り牛沼の顔に叩きつけた。「う、うへゃぁ! かゆい!」牛沼は目を閉じて叫び必死に袖で顔をぬぐったが、すでに目の縁は赤く腫れて涙と鼻水で顔全体がぐしゃぐしゃだった。

少し先にハンディチェンソーが落ちていた。牛沼が立ち上がれば僕らは全員殺される。この家から逃したって後で殺されるだろう。僕が血みどろの左手と右手で這って進み右手でチェンソーを掴んで安全ボタンを押しながらスイッチを押すと、刃が命を吹き込まれたようにビィーー!と回転しだした。そのまま牛沼の前まで両肘でにじり寄った。牛沼には僕が見えも聞こえもしていないようだった。

――なぜこんなことに。涙があふれ出した。

僕はのしかかるようにチェンソーを牛沼の喉に押し当てた。

死んだ牛沼から広がる生暖かい血だまりと、床から気化し続けるテレピン油が混ざり、視界に赤い霧がこびりついたように感じた。僕は猿毛を見た。猿毛は床で失禁していた。

冬華を見た。冬華は少し先の床で後ろ手に縛られたまま座り、心配そうに僕を見ていた。

東雲紫律を見た。彼女は床に落ちた彫刻刀で結束バンドを切ろうとしていた。そして立ち上がり、ポーチを拾うと、猿毛の失禁など全く気にせず彼に近づき、片膝をついた。

東雲紫律が、眼球と眼球がぶつかるぐらいに猿毛に顔を近づけ、いきなり左指を猿毛の両目に突っ込んだ。

「猿毛太郎。2004年3月4日生まれ。住所は東京都西梅区本町3―2 105号室。今夜みたことは忘れなさい。……大丈夫、だいじょーぶですわ」

猿毛はガクガク震えつつ、何とかうなずこうとしているようだった。彼の顎がやっと上がりきった時、東雲紫律がポーチから注射器を出して彼のうなじに乱暴に刺した。

猿毛が床に倒れた。安全の予感がして力が抜けた。僕はその場で激しく嘔吐した。

僕はその後の二日を東雲瀬都の部屋のベッドで過ごした。僕の家での惨劇は、執事が眠る猿毛を自宅前に運び、牛沼の死体を東雲家の敷地に埋めることで幕を閉じた。

牛沼に刺された左肩が化膿し、激しい熱が出た。東雲紫律が僕の傷を縫合し、看病した。食事はあまり取れなかったにも関わらず、牛沼の喉を裂く感触が沸いては、目が覚めて胃液を吐いた。正しい選択をしたのだろうか。もっと注意深ければあんな事態に至らなかったのか。東雲紫律が嗤った。「あなた馬鹿ね。あの男が悪いに決まってるじゃないですの。あんな状況で自分を責められるなんて、ロマンチックですこと」

怪我の治療中、冬華は別の部屋のベッドで寝た。この屋敷に来てからずっと彼女と一緒だったので、はじめて一人で考える時間ができた。冬華は昼や夕方には僕の部屋にいたが、相変わらず言葉を発さなかった。しかし冬華の振る舞いを見るに、今の彼女は僕や東雲紫律の会話を完全に理解しており、その知能は少女、もしくは、成人に達していると思われた。ではなぜ彼女は喋らないのか。その問いに向き合った時、僕は冬華を理解した。彼女は僕に選択を与えているのだ。もし彼女が僕に話しかければ、それは即座に僕から、元の現実へ戻る選択を奪うだろう。

現実か……猿毛も、現実に生きろ、の様なことを言っていた。

しかし僕が思う『現実』とは、安定した日常、のような意味ではない。

東雲紫律に美術館で出会った時、僕は写実とは何かを語った。写実とは被写体の、過去・未来・内面が統合されたその存在の本質、すなわち『実』を、作品に写し取ることだ。では現実とは何か。それは、その人間の過去・未来・内面から浮き出る『実』、言い換えれば、こうありたいと思う意識を、『現わそう』と志向する行為そのものではないだろうか。たしかフッサールという学者が似たことを言っていた気がする。

かつての僕は、亡くなった他人を木像に写実することを通して、記憶の中の冬華との、凍てつかせた過去や、失われた永遠に、触れ続けようとした。それが僕の目指した現実だった。その現実に居座るために、冬華の黒檀の木像を完成させなかった。

しかしこの屋敷で暮らすうちに、記憶の中の冬華は薄まり続けた。そして今は、目覚めた冬華を大事にしたいと感じている。死者との別れは、いずれは避けられない。そんな、僕が受け容れようと苦しみ続けた真実を、塗りつぶす選択をすべきなのだろうか。

……いや、東雲紫律が僕に冬華を見せた時点で、そんな選択は失われていた。世界中の神話を探したって、『若返った無垢な妻と再会し、その後は幸せに暮らしました』なんて物語があるのだろうか。人のこころは、そんな状況を跳ねのけられるほど強くない。

僕は新しい現実へ向かうのだろう。かつてみつけた永遠を手放して。

三日目の朝には僕はだいぶ回復した。まだ少し朦朧とする意識の外で、朝日が昇っていた。雲ひとつない冬の空からの斜光で、ステンドグラスは煌々と光る壁となり、そこを透過した光の筋が、ソファや机や床に様々な色を投げかけていた。

「光さま」扉が叩かれた。「いま、よいですか」

東雲紫律が部屋に入ってきた。彼女は、僕を看病していた時に着ていた白衣でなく、以前と同じ、ボルドーのガウンを羽織っていた。

僕が口を開こうとすると、東雲紫律は自分の唇に人差し指を当てた。彼女は裸足でペルシャ絨毯の上をゆっくりと歩いて僕のベッドに近づくと、ガウンを脱ぎ、ソファに畳んで置いた。トルコランプのように無秩序にきらめく部屋の中で、彼女の瑠璃色のショートヘアと、膝上まで下りた黒のスリップが、静かに空間を引き締めた。彼女の現実離れした美しさは、部屋の一角に佇むラピスラズリが化身したようだった。

彼女はベッドの毛布をずらして脇にどけると、僕の右隣に滑り込んだ。横になった彼女の顔で、髪が乱れていた。我々はそのまま、数分間みつめあった。

「ねえ光さま。また皮肉をいうようですけれど、亡くなられた冬華さんを愛そうとするのは、ナルシズムですのよ。それは、自分はこうありたいという誇りの、成れの果てですわ」

「そうだね。よくわかってるじゃないか」

「あら。熱にうなされて、夢から覚めたのかしら」

「僕が大事にしていたものは、過去が生みだす、まぼろしだったんだよ。それだけさ」

東雲紫律が手を伸ばして僕の髪をなでた。

「すべて忘れなさい。そして目の前にあるものをただ愛し、喰らいなさい。光さまは聖書をお読みになられたことはありますか。人間は蛇にそそのかされて、知恵の果実――林檎を口にする前は、もともとそうでしたのよ」

「蛇は、林檎がどういうものかを伝えただけだ。君みたいに、人の口に林檎を突っ込んだりはしなかったよ……」

「大した違いじゃありませんわ。あれは神の趣味の悪い遊びですのよ。『食べるな』と言いながら、庭の真ん中に目がくらむ美しい果実の樹を植えるなんて。神が人を愛していたなら、樹は壁で囲われていたはずですわ」

「そうかもね。それか人間は、自分で樹の周りに柵を立てるべきだったよ。――なんだか、ボディオイドの三要素が頭に浮かぶね。あれは人間が、自らが欲望に飲まれないために作った柵だね」

「あれは丈夫な柵なのかしら?」

「どんなに丈夫だろうと、理性は欲望に勝てないよ。柵は隙間から先が見えるしね。……いや、壁にしたところで、そこに壁があれば、人は壊したくなるんだろうな」

「じゃあもう、進んで、撃ち壊すしかないですわね。最初から、すべてはそこに向かっているのですわ」

「……そういえば聖書では、その樹の横に、もう一本、樹があったね」

「――まあ! わかってるじゃない……」

東雲紫律が身を寄せてきて、おでこを僕の首に当てた。彼女の息が僕の胸を湿らせた。

彼女は僕の左手をそっと取り、彼女の鎖骨に乗せて触らせた。そしてそのまま固まった。僕が何かに気づくのを待っているように。

「ねえ、まだ思い出しませんの?」

東雲紫律が僕の左手を、彼女の胸から太ももの方へ導き、スリップの下から入れ、彼女のお腹に触らせた。

そこには大きな傷跡があるようだった。手術痕のような。

東雲紫律が下から僕の目を覗いていた。

「なんだろう。考えておくよ。ところでお願いがあるんだ」

僕は東雲紫律に二つの頼み事をした。

まず、冬華と僕のボディオイドに埋め込まれている極小の位置情報発信機を、東雲紫律の病院で除去してくれと頼んだ。すると憎たらしいことに彼女は、冬華の分はニューロン新生の手術時に取り除いており、病院で保管してあると言った。よって僕は自分のボディオイドについてだけ頼み、彼女は快諾した。それは鼻の穴からマイクロ器具を挿入して筋肉を切開し、視神経や下垂体を傷つけずにデバイスを取り除く困難な手術らしいが、執事が言うに、彼女はガムを噛みながらこなしたらしい。その上で二つの発信機を、温度が三五度の保温器にいれ、僕の自宅のベッドの上で保管してもらった。

二つ目の頼み事として、自宅のリビングの隅に追いやっていた、冬華の黒檀の木像の仕上げを手伝ってもらった。牛沼に刺された後遺症で僕の左手の握力は弱まり、彫刻の材を押さえるのに助けが必要だった。

彫刻を仕上げる一週間、僕と東雲紫律は僕の家で共に過ごした。冬華は連れてこなかった。それは記憶の中の冬華との別れの儀式だったからだ。

黒檀は「魂を留める」という意味で、古くから宗教彫刻に用いられてきた材だ。黒檀の成長は非常に遅く、伐採に適した大きさとなるまで数百年かかる。それ故に密度が非常に高く、彫刻刀を拒む硬さを持ち、仕上げ材を塗ろうにも殆ど浸透しない。このような時間の重みと不可侵性から、永遠の象徴として、仏像や十字架の彫刻に選ばれてきた。

東雲紫律と丸一日を過ごす中で、小さな発見があった。彼女は普通の食事はせず、消化の負担が少ないゼリー食だけを摂取するようだった。また、何かの薬を飲んでいた。僕はそれについて尋ねず、彼女も僕がそれを知ったことを、もはや気にしていないようだった。

霞がかってしまった、記憶の中の冬華を探り、僕は黒檀を彫った。一週間が経ち、裸身の木像が完成した。木像は、歩いていた状態から立ちどまり、空を見上げようとしていた。それはあたかも、僕がこれから向かう世界に顔を向け、別れを悲しんでいるようだった。

そうして全ての準備が整った。

一二月二四日の夜、僕と東雲紫律、執事、そして冬華の四人は、東雲紫律のガソリン車で僕の家に向かった。冬華を連れて行くかは最後まで迷った。なぜなら、それは僕が罪を犯す夜だったからだ。しかし冬華は、僕が庇護すべき対象などではない。彼女は僕の憂鬱から生まれ、僕の罪の先で待ち受ける存在なのだ。

自宅に着くと我々は、ベッドに置かれた二つの極小の発信機を、持参した高級チョコに埋め込み、食品サンプル用の保温器に入れた。続いて執事がそれを持ち、牛沼と猿毛が乗ってきたガソリン車に乗り、牛沼が僕に投げた名刺の住所に向かった。明日、執事はその裏風俗の事務所に、チョコを食品サンプルの営業として手渡す。また、近くのATMで、僕のキャッシュカ―ドから現金を引き出す。これで僕と冬華のボディオイドは、自宅から盗まれて牛沼の店に運ばれ、発信機が胃液で隠滅するにつれ、位置情報も消失したとなる。

別れの時が近づいていた。東雲紫律が冬華の肩を叩いた。「冬華さん。ここは光さまと、亡くなられた奥様が暮らしていた家なのよ。夜ですけれど、少し近くをドライブしましょう」二人は僕をリビングに残して、しばし外に出た。

僕はベッドに近寄った。ベッドでは、事前に病院から運ばれた僕のボディオイドが眠っていた。思えば、僕は自分のボディオイドに、感情を抱かなかった。そのことを悪く感じた。僕は彼の手を握り、声に出して、すまない、と告げた。

冬華の彫像の前に車椅子で座った。僕の四〇年が胸の奥でほどけていった。冬華と結ばれた大学の合宿。僕が作り上げてきた彫刻。冬華が僕を引きずり回したいくつもの海外旅行。焼却炉から出てきた冬華の骨。アフリカの、世界の終焉のような夕焼け。――そのとき、敷地の入口から車の音が近づいてきた。僕は黒檀の冬華を抱きしめ、彼女の魂に別れを告げた。

その時が来た。僕は冬華の彫刻の足元の鉄の台と周辺に、テレピン油に浸けた黒檀の木くずを散らした。続いてボディオイド用カテーテルの洗浄ユニットを開け、中の高濃度エタノールを床に注いだ。最後に、牛沼を殺したチェンソーを持ち、回転する刃を鉄の台に押しつけた。火花が木くずに跳ね、炎が静かに、確かに広がっていった。

我々三人は少し離れた高台に移動し、燃え上がる僕の家を眺めた。こんな深夜の別荘地での火事に、消火は間に合わない。焼け跡には、僕のボディオイドの骨が残るだろう。僕と冬華のボディオイドを攫った、牛沼の店の者に放火されたとして。

日付は変わり二五日となっていた。僕は死者となった。そして、神が定めたこの世の制約から解き放たれたような、恐ろしい好奇心が僕の中で目覚めたのを感じた。

「本当にこれでよかったの?」

冬華が僕に話しかけた。

「どうだろうね。君はどう思う?」

「私だってわからない。でも、正直にいうと、嬉しいよ」

「それはほっとするね。少なくとも、僕は既に一つ、大事なものを手に入れたようだ」

冬華が僕を後ろから強く抱きしめた。

「光さま。わたしは、あなたの大事なものに、含まれていないのかしら?」

「そうだね……。君のことが、本当に憎いよ。あの家は高かったんだ。でもある意味で、君は僕をも、死者の国から蘇らせたのかもしれない。

だから今この瞬間から、含めよう。これで二つだ。なかなか洒落たクリスマスだ。神の祝福を感じるよ」

「喜ばしいこと。違う答えだったら、光さまは本日二度目の死を迎えておりましたわ」

東雲紫律が僕の額に口づけをした。――東雲紫律か。もし東雲瀬都のボディオイドが、僕が木像を彫った後に焼却されたのなら、なぜその後に改装された屋敷に、彼女の部屋があるのだろう。また、まるで誰かがそこで医者を目指して勉強していたように、『フレンドリー解剖学』なんて医学課程の本まで揃えられて。そして、あのお腹の傷……

しかしそんなことはどうでもいい。僕がこれから生きる、この神話のような世界では。

突然、雨が降り始めた。それは崩れゆく僕の家を、なんとか助けようとしているようだった。しかし炎は、屋根を突き破り、空を焦がそうと高く伸びた。

文字数:40000

内容に関するアピール

執筆の動機は今年三月のMITテックレビューの「ボディオイド(BO)の実現が見えて来たので倫理を話し合おう」の旨の記事です。僕は「人は当初はBOを作っても、誰かが意識を与えるだろうし、その魅力は人を飲み込むのでは」と感じたので、それをテーマに書きました。

本作は「主人公は能動的に決断しないが、神話に巻き込まれ、そこで大事なものは既に失われていたと突き付けられつつ、そこに留まる」という映画版ソラリスと似た構造なので、新規性として設定のリアリティを意識しました。

夢の場面はアンチテーゼへの突入であり、また「時が止まる」が小テーマの、ゲーテのファウストのオマージュです。BOの性消費を直接的に書くと際どいので木像にしました。今でも出会い系アプリのスワイプで時間が溶けるなど聞きますが、もしBOの技術が肉欲に使われたら、そのおぞましい魅力は、人の時間を溶かすどころか止める気がします。

昨今のAI開発も然り、技術と倫理の問題がこれまでになく重要になっていると感じます。いまSFを書くなら、まだ現実感はないが、いつか到達しそうな未来で起こり得る問題を、想像力で描く事に一つの意味があると感じます。なぜなら既に問題を想像できるほどの現実に達している時は、欲望を前に、何を大事にしていたのかなどの判断基準を、人は既に失っていると思うからです。

なお、シリ(オシリス)の正体は、跡継ぎのスペアとして父親が火葬せずにニューロン新生した、セト(死と性欲の神)のBOです。彼女は父親がシリを理事にした後に、父とシリを殺し、入れ替わりました。彼女は目覚めて十年の、凄まじい知能をもった子供です。その本質は悪魔ですが、光は彼女が生を受ける前に、彼女を命あるものとして触った存在なので、彼女は光に初恋をしています。

名前の由来は、

石霞光 いしかすみ≒イシス

東雲(明け方)オシリス(死後の復活と永遠の神)

猿毛 トト神

冬華 東山魁夷の作品

です。

<以上800字>

この講座で初めて小説を書け自分の殻を破れました。今後はハヤカワSFコンテストと、ネビュラ賞と華語科幻星雲賞を取るまで諦めません。講師の方々、同期・先輩に本当にお世話になりました。いつか自分も恩返ししたいです。

参考文献(下線をクリック)

MITテックレビューによるボディオイドの概要

Jason Pontin. “Ethically Sourced Spare Human Bodies Could Revolutionize Medicine.” MIT Technology Review, March 25, 2025.

北京大学生命科学学院による『Cell』誌へのhTBLCの寄稿論文

Shiyu Li (李诗雨), Min Yang (杨敏), Hui Shen (申辉), Li Ding (丁力), et al. “Capturing totipotency in human cells through spliceosomal repression.” Cell, vol.87, issue 13, p3163-3460, Jun 20, 2024.

(下に、同論文のアブストラクト・サマリーの部分翻訳)

グリラ細胞のニューロンへのリプログラミングに関わる研究

Xie, Ye, and Bo Chen. “Building the Toolbox for In Vivo Glia-to-Neuron Reprogramming.” Neural Regeneration Research 19, no. 6 (June 2024): 1171–72.

本作のインスピレーションとなった画集

諏訪 敦 (著), 古井 由吉 (寄稿), 小金沢 智 (寄稿) “どうせなにもみえない – 諏訪敦絵画作品集” 求龍堂, Aug 2, 2011.

文字数:1503