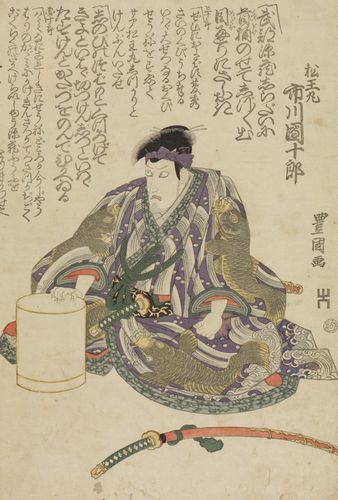

【準備稿】にらむその眼は何を見ているのか ~十一代目市川海老蔵論~

奇妙な役者

【要旨】巨大な鏡餅のうえで「見得」をするだけで拍手喝采をうける十一代目市川海老蔵。まるで理屈の通らない荒唐無稽な芝居を観て、そこに観客が興奮し拍手をおくり涙まで流してしまうという「フィクション」がどのように成立しているのか、それを検討することが本稿の趣旨である。明治以降変質しつづけた歌舞伎が、この突然変異ともいえるひとりの役者の手によって、いままた新しい姿を見せるかもしれないという可能性を、そこには見出せる。

「見得」とはなにか

【要旨】歌舞伎役者の演技は、もちろんセリフとしての言葉の要素も重要だが、それ以上に身体的な要素が非常に重要である。身体がつくりあげる「きまり」とそれへ向かっていく「しぐさ」が描き出すエネルギーの折れ線グラフである。その大きな「きまり」のうち特に強調され、より力強い表現をおこなうのが「見得」とよばれるものだ。舞台の上で役者が「見得」をするとき、その役者と目が合うなどということはほとんどない。しかし、わたしたちは役者と目が合っているような感覚におちいることがある。もちろんそれは錯覚には違いないのだが、なぜそのような現象がおこるのだろうか。

キューブリック凝視 ~顔のない目線~

【要旨】キューブリックの映画『2001年宇宙の旅』に登場する人工知能HAL9000の監視カメラのレンズは印象的な「目線」だ。しかし、顔でもないカメラのレンズがスクリーンのこちら側に向けられた映像を見るとき、わたしたちはその不気味なまでに鋭い「目線」が観客である自分に向けられているかのように錯覚し、どうじに人工知能に過ぎない機械の「内面」を覗き見るかのような感覚におちいる。HAL9000に内面があるかそれともないかということをわたしたちは認識できないが、逆にその不確定性こそが、観るものを「ありもしない」内側へと引きずり込んでいくのである。

合わない目線が生み出すフィクション

【要旨】歌舞伎の「見得」は写楽の浮世絵などでデフォルメしてえがかれるように、リアリティのある表情ではない。むしろ、具体的な表情をそぎ落とし、意味のないグロテスクな顔になっている。動きをとめ「きまる」ことで時間という持続をそぎ落とし、意味をはがされた仮面と化す。そのことがかえって、観客のなかにおいてリアリティのある映像を再構成することを促している。市川家にはその「見得」のなかでもとくに「にらみ」と呼ばれる「見得」そのものだけを見せるという芸があるが、それはものがたりや役をはなれて成立してしまうものである。

埋められる「内面」~六代目菊五郎の近代化~

【要旨】明治以降、西洋から近代的なリアリズム演劇が輸入された。前近代的な歌舞伎は、それまではなかった心理という病にとりつかれ、表象されるべき「内面」を埋めることをはじめた。とくに六代目尾上菊五郎は歌舞伎表現の近代化を徹底的におしすすめ、役の「内面」をいかにわからせるかという観点から、多くの古典作品の「型」(演出)を改めた。六代目菊五郎の孫にあたる十八代目中村勘三郎もまた、現代人が共感し得る「内面」のリアリティを求め続け、それが演じている役者の表面へあふれ出ることを厭わなかった。歌舞伎の近代化の流れは、目に見えるものにしか意味はないという傾向を生む。

「内面」が可視化された「型」

勘三郎とはまた違った方法で歌舞伎を人間のドラマとして現代によみがえらせようとしているのが、十五代目片岡仁左衛門である。片岡孝夫の本名でながらく舞台に出ていたころから圧倒的な人気をほこったこの名優は、勘三郎とおなじようにその役の「内面」を重視しながらも、それを直接おもてに出すのではなく、「型」を現代の感覚にあわせて更新することで表現しようとする。

歌舞伎の演技はさまざまな「型」とよばれるものの集合体であるが、「型」はもともと意味もなく練り上げられたものではなく、それぞれがあるときは見た目の美しさやバランス、あるときはその人物のこころの動き、またあるときはその人物も自覚をしていないレヴェルの物語上の重要な転換点をあらわす。それらはきわめて抽象的ではあるが、役者の身体と密接に結びつきながら、舞台にさまざまな意味を付加していく。しかし観客も演じる役者自身も、時代とともにその感覚が変化していくことは避けられない。そのため、昔は違和感なくドラマを形成していたはずの「型」が、なんのことだかわからなくなり、ときには違和感さえ生むことも少なくない。仁左衛門が更新しようとするものは、そういった現代人の感覚と乖離している「型」なのである。平成二十五年四月、オープンしたばかりの新しい歌舞伎座で出された『熊谷陣屋』の義経役などはそのみごとな一例であった。

源氏方の武将・熊谷直実は、主君である義経の意をくんで、後白河法皇の落胤である平敦盛の身代わりに我が子小次郎の首を差し出した。熊谷は義経からはその功績を褒め称えられるが、戦乱の世の無情さを感じ、頭を丸めて出家することになるそのラストシーン。僧衣にみをつつみ舞台から花道に駆けだす熊谷を、義経が「熊谷、まて」と呼び止める。熊谷が花道で舞台を振り返ると、義経が最期の別れをさせようと我が子の首をこちらへ向かって差しだしている。思わず熊谷は足をとめて述懐を口にする。

いまははや、なに思うことなかりけり

弥陀の御国へ行く身なりせば

十六年はひと昔

あぁ夢だ、夢だ……

それまでおさえていた熊谷の悲しみと無常観が一気にひろがる感動的な場面だが、このとき熊谷を演じた中村吉右衛門の名演を引き出したのは、義経役の仁左衛門にほかならない。

通常このシーンで義経は、犠牲になった小次郎の首を左手で持ち、右手を添えて熊谷へ見えるように差しだす。そして花道の熊谷をまっすぐ見つめて声をかける。歌舞伎の約束事どおり、舞台にいるそのほかの八人の役者は目線を落としているので、舞台中央の義経と花道で振り返った熊谷が、小次郎の首をはさんで見つめ合う形になる。

しかしこのときの仁左衛門は、首を花道の熊谷に向かって差しだしながら、みずからは舞台奥ななめ上を見て顔をそらして形をきめたのである。そのため、振り向き我が子の首を見つめる熊谷とは目が合わない。結果として吉右衛門は誰の視線からもはずれたなかで、思う存分本音を口にして我が子と最期の別れを行うことができる。主君の存在が絶対的なものであった時代においては、その見守るなかで我が子への想いを口にすることも自然なことだっただろう。しかし、現代のわたしたちの目にはそれはいささか奇妙なシーンにうつりかねない。平成の世にあっては、熊谷が本心をさらけだすためには、主君さえも見ていないパーソナルな空間が必要だった。どうじに、非情な命令を下した義経自身もまた、この理不尽な世を嘆いているようにも見える。「内面」を目に見えるかたちにして「絵解き」をする。仁左衛門の「型」の更新は、そのようなことを可能にするものだったのである。

仁左衛門のように「型」を工夫することで現代の観客の要求にこたえる役者もいれば、従来からの「型」のなかに、あふれんばかりの現代人のパッションを込めようとする中村吉右衛門のような役者もいる。方法はさまざまであっても、「内面」を可視化していくという六代目菊五郎以来の基本的な傾向はいまでもかわらない。目に見えるかたちで有意味なものが示されなければ、もはや観客は満足しないし、また役者自身も安心できないのだ。

しかし市川海老蔵の舞台は、そのような流れにはまったく相容れないようにみえる。しばしば「役の気持ちが見えない」などといわれ、海老蔵は不器用だというレッテルをはられてしまいがちだ。だがそれは「役の気持ち」なるものが見えることをよしとする価値観に基づくものでしかない。むしろそういった「内面」が可視化されないところにこそ海老蔵の特異性があり、新しい(というより本来の)歌舞伎表現の可能性があるように思えるのである。

『寺子屋』の松王丸の「型」をめぐって

『義経千本桜』、『仮名手本忠臣蔵』とならんで三大丸本歌舞伎といわれる『菅原伝授手習鑑』は、藤原時平に追い落とされた菅原道真とそのまわりの人々をえがいた重厚な作品である。なかでも四段目のキリにあたる『寺子屋』の段は数多くある歌舞伎のレパートリーのなかでも特に上演回数の多い場面だ。

京のはずれで寺子屋をいとなむ武部源蔵・戸浪夫婦にはひとりの子供がおり、村の寺子たちにまじって読み書きを学んでいた。だがこの幼子、実は源蔵が以前仕えていた大恩ある菅原道真の子息・菅秀才であり、いまは官位剥奪のうえ流罪となっている道真と敵対する藤原時平からひそかにかくまわれている。それに気がついた時平が、家来の春藤玄蕃と松王丸のふたりを源蔵のもとへ派遣する、というのが『寺子屋』の段である。源蔵は菅秀才を助けるため、寺子のうちの誰かを身代わりにしようと考え、たまたまその日に寺入り(入学)してきた菅秀才とよく似た幼子を選び、その首を刎ねる。この場の主役である松王丸が、その首桶に入れて差し出された幼子の首が本物かどうかを検分するいわゆる「首実験」こそ、歌舞伎のなかでも屈指のドラマティックな場面である。

舞台中央には検分役の松王丸。その前には蓋に覆われた首桶が置かれている。上手には春藤玄蕃が目を光らせて立っている。下手には嘘が露見したら刀を抜いて抵抗するつもりで源蔵が控えている。首桶のなかにはニセ首が入っているのだが、実はこの身代わりになった幼子は驚くべきことに松王丸の実子である。旧主・菅原道真に恩がありながら、いまはやむを得ず藤原時平の家来になっている松王丸が、身代わりにするべくひそかに我が子を送り込んだのだ。しかし検視の玄蕃も、首を討った源蔵も、そしてもちろん観客も、その事情はこの段階では知らされていない。菅秀才の顔を見知ったものは、時平側では松王丸しかいない。我が子の死に顔を見て、それを菅秀才の首に間違いないと平然と云わなければならない、そのグロテスクなまでの悲劇。それを現代人に納得させるのは役者のウデ次第というところだ。

ここで首実験を行う松王丸の「型」にはいくつかのヴァリエーションがあるが、こんにちほとんどの役者がおなじように演じる。その一般的な「型」は以下のようなものである。

首桶を前に松王丸が静かに座る。目を閉じたまま両手で首桶の蓋を取って手前に置く。義太夫の「矯めつ眇めつ」で両手をその蓋にのせ、天を仰いで目を開く。そのまま目線をゆっくりと落としていき、首をじっと見つめてひとつ息を吐く。低く抑えた声で「若君、菅秀才の首に」と云い、意を決して源蔵に向かい「相違ない」、玄蕃にむかい「相違ござらぬ」のセリフ。おもむろに首桶に蓋をかぶせ、右手を高々と挙げて「でかした、源蔵よく討った」と大音声で宣言する。シンプルなまでに削ぎ落とされた、しかしたいへん緊張感のある素晴らしい「型」だ。シンプルであるがゆえに、松王丸を演じるそれぞれの役者がどこまでハラを割る(本心を見せる)か、工夫の余地がある。まったくハラを割ることなく古怪な力強さで見せることもできるし、我が子を身代わりにしたということをあからさまにすることもできる。後者の場合、首に目をとめ息を吐くときに泣き顔を見せる役者もいれば、源蔵に云うはずの「でかした」を「息子よ、よくぞお役に立った」という意味をこめて首に向かってつぶやく役者も多い。

しかし市川家にだけは七代目團十郎以降まったく違った「型」が伝わっている。首桶を前にして、松王丸はなかなか蓋を取ろうとしない。首が本物かどうかを判断できるのは自分だけとはいえ、どこでボロが出るとも限らない。慎重になるのは当然のことである。松王丸は大きく咳き込んで時間を稼ぐ。しかししびれを切らした玄蕃が上手側から首桶の蓋を勢いよく取る。その玄蕃の行動を見た松王丸は、さてはたくらみが露見したかと、思わずそばにあった刀を勢いよく抜く。だが玄蕃が首を取り自分へ向けてさしつけるのを見て、それがただの催促であったと知ると、行き場のなくなった右手の刀を下手の源蔵に突きつけごまかす。思わぬ牽制を受けた源蔵がぐっとその身をのけぞらせ、首を持った玄蕃、刀を突きつけた松王丸とともに三人が緊張感を持ってきまる。ややあって松王丸が首をあらためて見て「菅秀才の御首に、相違ない」、玄蕃に「相違ござらぬ」と云う。そして刀を左手に持ち替えたのちに右手を高々と挙げての「でかした源蔵、よく討った」というセリフは一般的な「型」と同様である。

松王丸ひとりで完結する通常の演じ方とくらべると、團十郎型は松王丸、源蔵、玄蕃の三人の動きが密接に連動しており、また手数が多く細かい。動きがあるぶん派手で面白そうに思えるが、それぞれの動きの意味がわかりすぎてしまうとただの説明過多になってしまうし、反対に意味がわからなければなにが起きているのか見ているものにはさっぱりだ。昔から批評家に「悪型」と云われることもあるように、ひじょうに演じるのが難しい「型」である。

そして市川家に生まれた海老蔵もとうぜんこの「團十郎型」で松王丸を演じているが、残念ながらそれが成功しているとは云いがたい。

幽霊的身体

このことは、よく云われるように海老蔵が不器用だというようなこととは関係がない。だいいち、あれだけ自分の身体をコントロールすることに長けている役者が、一般的な意味で不器用なわけがない。また、海老蔵が型の意味をただしく理解していないというわけでもない。このちぐはぐさはひとえに、心理と登場人物の関係をかなり直接的に説明する「團十郎型」の松王丸の表現方法が海老蔵の特質とはまったく正反対のものだということに起因する。

表現されるべき「内面」がまず役者のなかにあり、演技や「型」はそれを眼に見えるかたちに表象しているものだ、という考え方が近代以降加速したものであるとするならば、化政から天保期に活躍した七代目團十郎によって考案された「團十郎型」の松王丸の演出は、ある意味では時代を先取りしていたとも云えるだろう。もちろん、荒事と呼ばれる豪快な芸を持ち味にしていた七代目のこと、そのダイナミックな動きで江戸の街の見巧者たちを魅了したであろうことは想像に難くない。だが、当時の観客とはちがい役の「内面」の可視化を求める現代の観客の前では、いくら海老蔵が同じ型をたくみに演じても、その鍛えられた鋭利な肉体は空を切るばかりだ。

海老蔵の芸は「内面」を表象しない。その身体からは、ありとあらゆる「意味」がはがれおちている。

目に見えないもの、ありもしないものをそこに現前するかのように見せるのが演劇だが、近代的なリアリズム演劇が舞台のうえでそれを現前させるのにたいし、日本の古典芸能の多くは見るものの意識のなかでそれを結実させることを求める。可能な限り具体的なものをそぎ落とすことによってその抽象性を高めようとした世阿弥の夢幻能において、シテである幽霊たちがあらわれるのはけっして舞台のうえではなく、ワキの見る夢に重ねて見ている観客の意識のなかにほかならない。歌舞伎もまた、舞台のうえにおけるその無意味的空虚さによって成り立っていた部分は少なくなかったはずだ。だが、近代以降その空間は「意味」で埋めつくされてしまったのだ。目に見えるものしか信じることのできない観客と、それにこたえて「内面」を可視化する役者たちによって。

さきに述べたように、海老蔵の「にらみ」がそれだけで芸として舞台を成立させるのは、そこに特定の「意味」をともなわないからだ。そしてそれは海老蔵の類まれなる大きな目だけにとどまることなく、その四肢五体すべてにおいて傑出した無意味さを成立させているのである。「意味」にあふれかえった舞台のうえを、海老蔵という「意味」のはがれおちた身体がそれらをのみこみながら浮遊する。それは究極の「幽霊的身体」である。このことはたんに歌舞伎の舞台が「意味」という森に埋没する以前の、前近代的なものに回帰するということにとどまらない。より普遍性をともなった、現代の演劇としてあたらしい可能性を見せるものであるはずだ。だとするならば海老蔵はその自覚のもとに、あらたな「團十郎型」の松王丸を更新しなければならない。

それはたとえば次のようなものはどうだろう。首桶を前に松王丸が目を閉じて(わざとらしく咳き込むことはせず)静かに座る。上手にいる玄番がそっと寄って首桶の蓋をとり、松王丸の横顔をじっと見つつ裏向きになる。義太夫の「矯めつ眇めつ」で松王丸はゆっくりと目を開け首桶に目線を落とす。まさか蓋がとられているとは思いもしない松王丸はその驚きで刀を一気に抜き右手で立てて持つ。(刀を抜くというその動作は反射的になされ、また思わず抜いた刀をどうごまかそうかと思い悩むような間や表情もつくらない)それに驚いた上手の玄番は表を向き小太郎の首を指さすようにきまり、下手の源蔵も目の前に刀を抜かれたことでみずからも刀の柄に手を添え裏向きにきまる。これで玄番も源蔵が松王丸とエネルギーをひっぱりあい、緊張感ある構図が生まれる。その二人のあいだにあって松王丸ははじめは玄番と、つぎに源蔵と目を合わせ、刀の向きと左手のかたちを現・團十郎型と同じようにきめて正面を向き、そこでバッタリとツケを打って見得をする。海老蔵の見得が具体的な内面の表象ではなく、むしろ意味をはく奪しそのことでかえって見るもののなかで無限の意味を生むことはすでに述べた。このツケをともなう見得ひとつで、このシーンは一瞬にして各人のさまざまな関係の可能性すべてを含有した「絵面」になる。そのうえで、松王丸は首桶にあらためて目を落とし「菅秀才の御首に、相違ない」、玄蕃に「相違ござらぬ」と云い、刀を左手に持ち替えたのちに右手を高々と挙げ「でかした源蔵、よく討った」と云いきるというものである。

あくまでひとつのアイディアだが、海老蔵の特質を生かしながら、この場の異様な緊張感のなかで松王丸がその「内面」で何を考えているか、さまざまな可能性を残しながら、それを宙吊りにしたままで見せられるあたらしい「型」になるはずだ。そしてなによりも、このシーンでは本来まだ明らかになっていない「犠牲になった首は菅秀才ではなく松王丸の実子のものである」という情報を明示することも(またどうじに否定することも)ない。それはこの場面ではハラを割らずに、のちに再登場したときにすべての事情を明かすという作劇の結構にもかなったものになる。もちろん、このような表現がすべての役者に通用するというわけではない。「意味」のはがされた身体と、すべてを呑みこむあの「見得」を可能にする目玉をもつ海老蔵だからこそ可能なことなのである。

にらむその眼は何を見ているのか

【概要】海老蔵は、フィクションが目に見える舞台のうえではなく、観客の意識のなかで成立するあらたな歌舞伎を可能にする。「内面」を可視化されなければならないという束縛から逃れた「型」は、観客それぞれのなかに意味を生み出す。右目と左目をアンシンメトリーに寄せた市川家の「にらみ」は、市川家(成田屋)の由来でもある成田山新勝寺の本尊である不動明王と同じものだ。真言密教においては不動明王は宇宙そのものの象徴である大日如来の化身である。にらんだ海老蔵の眼をとおして、わたしたちは宇宙という世界全体にふれることができるのである。

文字数:7931