うちの祖父母は仲が悪いんです。

【課題1】

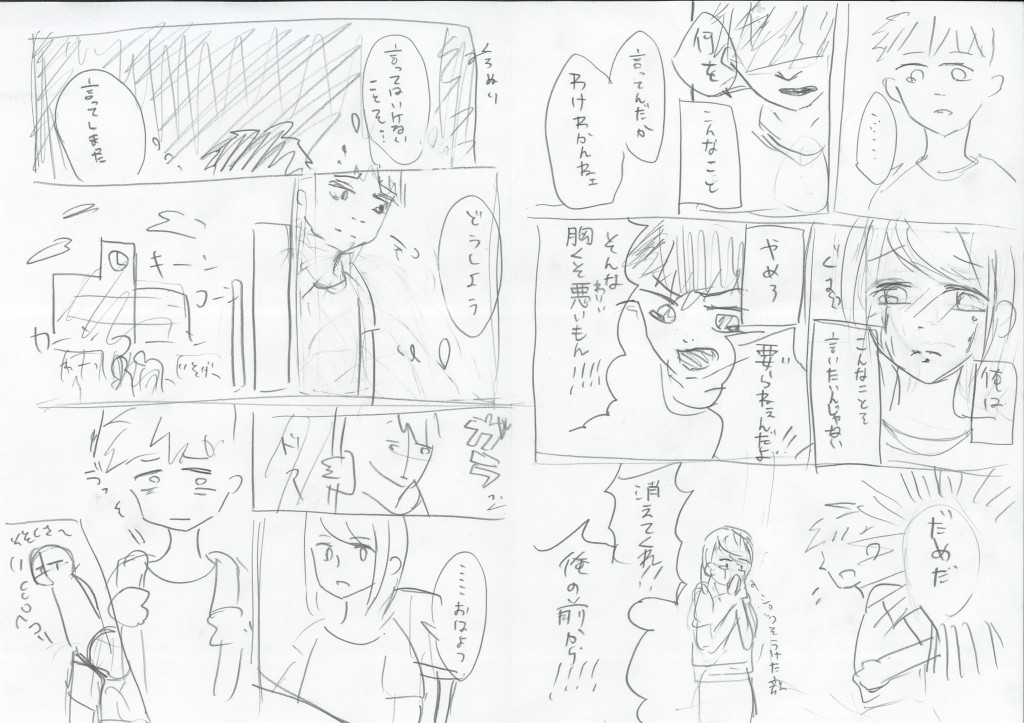

登場人物のAとBは小学五年生で、学校のクラスメイトという設定にした。

【課題2】

この間、実家の母親から電話がありました。

なんでも、祖父が入院したんだとか。前にも何度か入退院を繰り返しているものですし、聞けばそんなに心配するほどのことでもないようすで、まあ、それはいいんですよ。祖父の体調よりも、驚いたのは入院中の祖父と、見舞いに行った祖母とのやりとりでした。母が言うには、祖母はベッドの祖父につきっきりで、悪くなった足をさすってやったりして、それで「あんたがいないと寂しいさぁ」(この訛りについて補足しておくと、私の実家は沖縄で、言うまでもなく祖母も沖縄人です)なんて言っていたのだそうです。

これだけ聞けば、心温まるいい話にもなるのでしょうが、この二人の普段のようすを知っている身からすれば、単にそういう風に受け取ることもできません。なぜってこの二人、家では口論ばかりしているんです。外では温厚な祖母は、祖父にだけはキレやすく、すぐ怒鳴るし、悪態ばかりつく。とは言っても、祖父は耳が遠いので、ほとんど聞こえていないのですがね。笑い話じゃありませんよ、孫の私からすればヒヤヒヤです。もっと仲良くできないものかな、と思いますよ。それで、先ほどの話を聞けば、驚きもします。人間わからないものだな、と思います。日頃の態度や言動が、その人の本心か、と言われると、そうでもないことって多いんですよね。

かの有名な藤子・F・不二雄先生が、「老雄大いに語る」という短編を残しています。主人公である男性は、家では寡黙な夫、ヒステリックな妻に怒鳴り散らされても何も言えません。彼女が息つく暇もなくまくしたてるため、なにか意見を言おうにも言えないのです。宇宙飛行士の資格を持つ彼は、大きな計画の実行のため、重大な責任を背負い宇宙に飛び立ちます。しかし彼の目的は宇宙へのロマンでも、人類への貢献でもない。彼はただ一つ、宇宙飛行士として送られる地球へのメッセージとして、好きなだけ妻へ話す機会を得ること。そのためだけに宇宙へ飛び立ったのです(無論、作品の解釈は自由であり、それ以外の目的があったとも考えられますが、作品の最後の一コマのセリフから、私のこの解釈は十分に成立し得るものに思えます)。

なんという愛でしょうか、要するに彼は、妻のために宇宙へ飛んだのです。反対を押し切り、身を危険に晒してまで。彼が言わんとしたことばがなんだったのか、作中には明記されていませんが、それは決して妻への悪態などではなかったと考えます。なぜなら、彼は宇宙へ行ったのですから。どういうことか、わかるでしょうか。妻へ文句を言うことは、地上でもできたはずなのです。寡黙な彼ですが、話すことができないわけではありません。

いや……だからわしは……

(「老雄大いに語る」6ページ目、右下のコマ)

まだ宇宙に飛び立つ前、寝室で、彼は妻になにかを言おうとしていました。結局、その日も妻に圧倒されてしまい、それ以上の言葉を発することなく終わるのですが、彼が無理にでも反論しないのはなぜでしょうか。簡単です。妻との関係を、悪化させたくないのです。頭に血が登った人間に、なにを言っても火に油を注ぐようなもの。彼はそれをわかっていて、なにも言わない。言えないのではなく、言わない選択をしているのです。言いたいことはある。それが宇宙から、妻へ向けたメッセージです。そしてそれは妻への単なる悪態ではない。彼は、妻の愛情を知っている。味はとんでもなく不味くても、健康を気遣って手作りの野菜ジュースを飲ませてくれる妻の愛を。宇宙から妻へ向けられた彼のメッセージは、今は齟齬をきたしている二人の関係に、指針を与えるためのものだったのではないでしょうか。

この作品で描かれる夫婦は、一見すると互いの互いに対する愛情に欠けているようにも見えます。しかし、そうではない。レストランの店内で、ケータイをいじって互いの顔を見ないカップルを、あなたも見たことがあるでしょう。彼らの間に、強い愛情はないのでしょうか。そんなことはありませんよね、というより、そんなことは彼ら自身の問題であり、観測者である私たちにはわかりようがないのです。

私の「老雄大いに語る」に対する上記の読解も、正しいとはいえない。では、逆の読み方をすれば正しいのかといえば、そうでもない。そもそも、作品の読解には「正しさ」が求められていないものと思います。作品のどこかに「そのように読めなくもない」ものがあれば、あらゆる読解が可能になります。(例えば、接点のないモブキャラでカップリングを妄想する腐女子にとっては、二人が同じ世界に生きていることが接点です。)あらゆる多くの場合、答えは作者しか知らない。後々になって、作者本人、あるいは作中で答えが出てくるということも有り得ます。実際、そういうこともある。けれども、少なくとも批評においては、その「正しさ」は求められません。既存のものを解体し、リンクさせ、新しい(または新しいかのように見える)ものを創り出すこと。隠れていた可能性の掲示と敷衍が、批評家の仕事であり、批評の可能性であると感じます。

文字数:2112