宮崎夏次系ーヘタなのにうまいまんがー

ヘタウマ系の天才新人

宮崎夏次系は、2009年に第56回ちばてつや賞の一般部門で、『赤い朝』という作品で準入選受賞を成し遂げ、それ以来『変身のニュース』『僕は問題ありません』などの短編集で着々と注目を集めている最近のまんが家です。

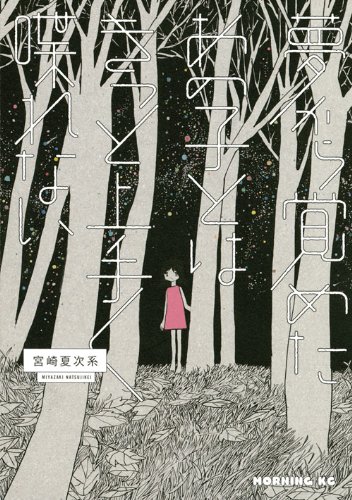

今回ぼくは、彼女の(宮崎夏次系は女性作家です)短編集の三作目に当たる『夢から醒めたあの子とはきっと上手く喋れない』の中の作品について、論じたいと思います。この本は「月刊モーニングtwo」でオムニバス作品として連載されていた別々のお話を、単行本にしてまとめたのもので、収録されている短編はどれも、ひとつの作品として完結していて、登場人物も違いますが、同じ「さみしさ」というテーマを通して描かれています。

彼女の絵を一度でも見たことのある方はご存知のことでしょうが、宮崎夏次系は絵が上手くありません。しかし、彼女はまんがを書く能力にはとても秀でたひとです。ぼくは彼女の絵を「上手くない」と言いましたが、これはデッサン力がないということであり、表現力がないということではありません。まんがを描くうえで大切なのは、デッサン力よりむしろ表現力ですから、絵が下手なことはそれほど大きな欠点とは言えないと思います。例えばまんが界の巨匠である手塚治虫は、デフォルメされた記号的な絵を描くことで知られていますが、手塚にはデッサンコンプレックスがあったとも言われています。宮崎夏次系はいわゆるヘタウマ系作家と言えると思います。彼女がまんが

ぼくが今回、好きなまんが家を選んで批評を書いていいよ、と言われて宮崎夏次系を選んだ理由をお話ししたいと思います。

選ぶまんが家は、比較的最近のひとにしよう、というのは初めから考えていました。その理由は、ぼくが昔、『教養としての<まんが・アニメ>』という本をササキバラ・ゴウさんと一緒に出した時に、先ほど名前を出した手塚治虫のような、日本のまんがを創り上げてきた大御所作家さんたちについては一通り言及したからです。そして沢山の新人まんが家の中から、ぼくが宮崎夏次系を選んだのは、彼女が今後のまんが界を創っていく、キー・パーソンになるのではないか、そんな気がしたからです。

セカイ系を装った宮崎夏次系のまんが

宮崎夏次系のまんがは、基本的に登場人物が多くありません。短編だからというのもあるとは思いますが、いわゆるモブキャラを除く、セリフを話すキャラクターは数えるくらいしかいないことがほとんどです。これは、セカイ系と呼ばれる作品の特徴でもあります。セカイ系というのは、はじめは主人公とその周りの人物たちの小さな世界で話が展開され、そこに世界の危機とか終末といった、極めて大きな問題が、政治や国や他の公(おおやけ)を象徴するようなものを抜きにして絡んで、それによってストーリーが展開されるようなまんがやアニメのことを指し、作品としては『新世紀エヴァンゲリオン』が最も有名です。

セカイ系における中心人物は、「ぼく」とぼくのヒロインであることがほとんどで、これは宮崎夏次系の作品も同じです。しかし、宮崎夏次系の作品の中には、直接的にではありませんが、確かに社会、公が描かれています。

短編集『夢から醒めたあの子とはきっと上手く喋れない』の第3話「リビングで」は、親子3人の物語です。リビングで妻と夫がいつも通りに過ごしていると、突然夫の頭から「ポン」と大きな音が鳴り、夫は気を失って倒れてしまいます。目が覚めたかと思えば、夫はなぜか犬になりきっていて、以前飼っていた犬のゲージに入って眠り、犬のように吠え、人間のことばは話してくれません。妻は当然、困惑するのですが、小学校低学年であるはずの息子のジロはというと驚くほど冷静で、「首輪にしろ 身分証にしろ 持たせないと」「ハイカイして ご近所に迷惑かけたら 大変だよ」と平静心を失った母親に言ったりします。

このような突飛な展開は宮崎夏次系の特徴でもあるのですが、宮崎の描く作品の世界はセカイ系と呼ばれるそれよりも狭く、そしてより現実に近いところにあります。描かれる世界が狭い、というのは、宮崎は世界の危機とか終末といった、大きな問題を扱わずに、例えば「家族」のような、小さなコミュニティーの中での問題を物語の主軸とします。先ほどあらすじを紹介した「リビングで」もそうですが、宮崎夏次系の描く作品の中には、家族の話が少なくありません。

『夢から醒めたあの子とはきっと上手く喋れない』は9つの短編から成り立っていますが、その中で家族をテーマとして描かれたと思われる作品は7つあり、そのほとんどになります。

ここで、「リビングで」のお話に戻りたいと思います。

犬になりきってしまった夫を見た妻は、夫の会社に休職を頼むため電話をかけますが、そこで初めて夫がすでに会社からリストラされていたことを知ります。また、息子のジロが通う学校は作品の中に登場しませんが、妻の「ジロ あんたケイドロは」という問いかけに対する「僕みたいな嫌われ者がまじれるわけないよ 知らなかった?」というセリフから、周りから仲間はずれにされていることがわかります。

夫のリストラ、息子のいじめ、これらはどれも社会的な問題です。宮崎夏次系は、政治や国といった大きな社会こそ描きはしませんが、家族というテーマを軸にして社会的な問題を物語の中に組み混んでいます。しかし、宮崎夏次系の作品の中で重要なのは、こうした「リストラ」や「いじめ」といった、ある社会的なコミュニティ−の中で起こりうる問題そのものではなく、その問題が「家族」という、より自分と密接なコミュニティーに確かに影響していること、それがまんがの中で描かれていることです。

宮崎夏次系まんがにおける絵とセリフの不可分性

始めの小見出しで、宮崎夏次系のことを「ヘタウマ系の天才新人」だと称しましたが、ぼくは宮崎夏次系はほんとうにまんがを描くのがうまいひとだと思っているのです。宮崎夏次系のまんがでは、その絵とセリフが、切っても切り離せないような、いわゆる「不可分」の関係にあります。読者の中には、どのまんがでもそうだろう、と思う方もいると思いますが、そんなことはありません。まんがをいうものは、絵とセリフ(効果音などのオノマトペを含む)で構成されますから、絵が文章の説明であってはならないのですが、案外そういう描き方をしてしまっているまんが家というのも少なくありません。

例えば『夢から醒めたあの子とはきっと上手く喋れない』で4番目に収録されている「わるい子」の冒頭2ページには、主人公の女の子が高校の友人と久々に逢うシーンが描かれていますが、セリフは主人公の「変わったねー ゆのちゃん」と「だって ほら 高校の時は……」の二言のみです。1ページ目にはオノマトペ含め、文字がありません。「高校の時の友人と久々に再開した」と語りを入れてもいいところなのに、宮崎夏次系がそれをしないのは、わざわざ文章にしなくても、先ほどのセリフ2つと絵を見れば、読者は必ず状況を理解してくれると、そう確信しているからでしょう。しかし、この時ある情報がもし絵だけなら、ぼくたち読者は描かれた女の子2人がどういった関係なのか、そもそもどっちが主人公なのかもわからないでしょうし、もしセリフだけだったとしたら、主人公の女の子と、その旧友であるゆのちゃんは対面しているのかなんなのかがわかりません。絵とセリフが互いに補完しあっている、これがまんががうまいということです、そして宮崎夏次系の描くまんがは絵とセリフのバランスが、非常に優れているのです。

宮崎夏次系の描く世界

ぼくは、宮崎夏次系が今後のまんが界を創っていく、キー・パーソンになるのではないか、そんなことを始めにいいました。けれども、実際そうなるかどうかは、何年も後になってからしかわからないことです。しかし、小さくな社会=家庭に、学校や会社というもう一回り大きなコミュニティーで起きた問題が影響する(またその逆のパターンもあります)、そんなリアルを、ありもしないようなファンタジーを織り交ぜながら描く宮崎夏次系のまんがは、今までにないものです。絵と文章の関係に見られるような卓越したセンスとともに、このまんが界に新しい風を吹かせてくれることでしょう。

模倣対象:大塚英志

文字数:3387