諍い / 通じ合えなさゆえに希求す

【課題1】諍い

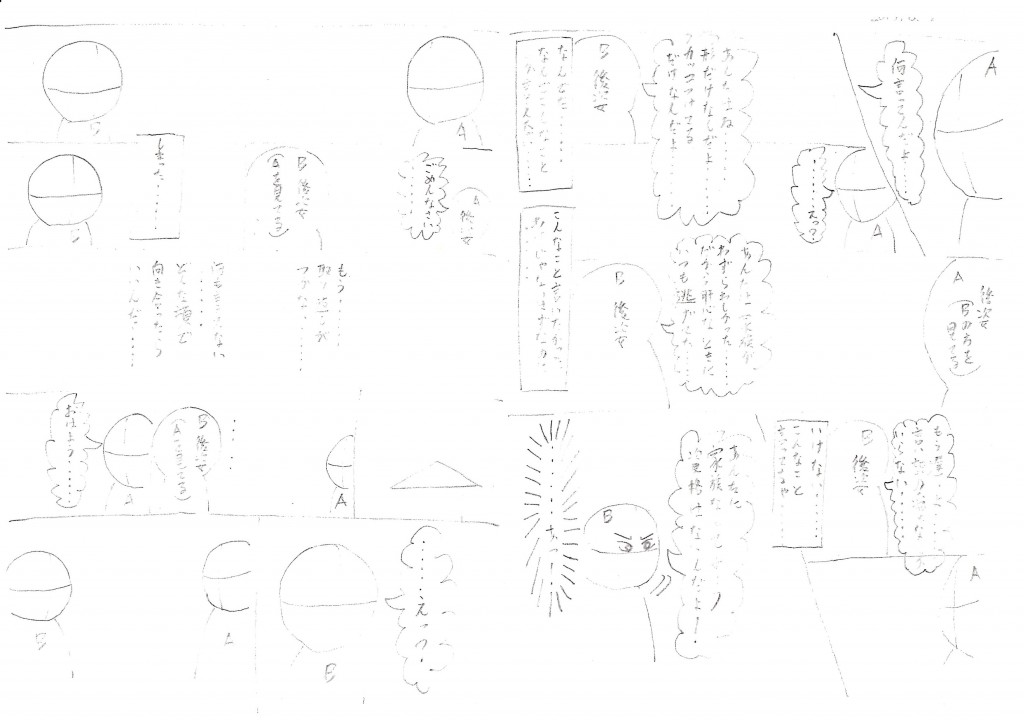

【課題2】通じ合えなさゆえに希求す:2つの短編マンガから

概念や感情はときに多層的で矛盾をはらんだものに思える。見たり触ったりできず形のない、それでいて確実に行動に影響を与え何かがたしかにあると感じられる当の観念的なものを、私たちは言葉で仮に名指し、しばしば「……とは何か、それは結局何なのか」と問う。思弁的にも見える問いをたやすくといえばたやすく立ててはその答えがたさに煩悶し立ちつくしてしまう。例えば「愛とは何か」、と。

愛は共感を基礎とする、という考え方は現代の日本での穏当な共通了解と言ってよいだろう。この考え方は各個人の尊厳の相互尊重を基本前提としている。強制的・一方的(逆らえない)であってはならないということである。この観点から、DV(ドメスティック・バイオレンス)やその背景となる〈愛情の一表現としての暴力〉という感性は激しく論難される。一方で〈愛情としての暴力〉についての弁明はおおよそ次のようなものだ。曰く、結果としての暴力行為のなかには教育・矯正を目的とするもの、または言葉にならない・言葉で伝わらない激しい感情の不器用な発露と表現などにあたるものがあり、そうした場合は当事者間の暗黙の前提として愛情・信頼関係がある、と。対して「愛は共感を基礎とする」「暴力は断じて愛ではない」とする立場はこうした暗黙の前提とされるものを、当事者間で共有されていない一方的な誤った認識と見る。そもそも暴力の本質が強制性・一方向性であるということができ、それは愛=共感とは相容れない、と。DVなどへの問題認識は日本ではおそらくここ20年ほどで広まったが、〈愛情としての暴力〉という感性は今でも一部で根強く残っているように思われる。

ここで、その暴力性・犯罪性といった問題認識・価値判断をあえて慎重に留保して、愛という形なきものの、しかも共感とは別のあり方の可能性を、フィクションのなかに探ることはできるだろうか。特に、言葉だけでなく図像にも基づくフィクション表現であるマンガに。あるいは「暴力もまた愛」のような立場に立って。

藤子・F・不二雄の短編「コロリころげた木の根っ子」(初出1974年)で物語の主軸となる作家・大和とその妻の関係は、現代の視点から見てDVそのものである。40年前の作品だが、新人編集者・西村の視点を通して明らかに否定的評価の下で描かれている。例えば、冒頭から前半にかけて西村は、大和をめぐる業務の都合から帰宅を阻まれ、新婚一周年の日を共に過ごせなくないことを妻(「優子ちゃん」)に電話して謝る。そのあげく逆に優子から大和宅へ電話を受け、実家に帰ると告げられる。途中で大和から突然旅行に呼び出された愛人のルミも、渋々やってくるものの別の約束があることを理由に、また大和の横暴さを非難し、誘いを拒んで早々に立ち去る。自分の気まぐれで取材名目の旅行を言い出した大和は、流れが不利になると旅行の中止を宣言、すべての鬱憤を妻への暴力で晴らそうとする。やがて、西村は大和の妻が集めた新聞・雑誌からの切り抜き記事帳を発見し、大和の妻の密かな殺意を感じ取るところで物語は終わる。

大和の妻の表情は一貫して陰鬱に見える。大和に対し恐怖と憎しみを募らせた末、死傷事故の記事を集めて夫を密かに死に至らしめようと謀っている……結末までの描写は常識的にはそのようにしか読めない。妻が大和にそれでも愛情を抱いている、両者が愛情で結ばれている、といった解釈は非常に難しい。だがあえて、大和夫妻の間に、愛情と呼びうる何がしかの可能性を見ることはできるだろうか。できるとすればその内実はどのようなものか。

もう少し細かく検討しよう。大和は妻に対しこの上なく横暴にふるまうとともに、また別の形で西村にもルミにも依存的に接している。大和の家庭での横暴さに嫌気して去ろうとする西村を、側で催促されなければ原稿が書けないと大和は引き留める。愛人のルミに対しても、自分の気まぐれで旅行に誘おうと電話し「したくなんかいいからいいから!」「ハダカでいらっしゃい」「30分いないにね」などと勝手な要求をする。物語終盤、酔いからやや醒めているのか落ち着いた様子で西村に「ぼくはほんとはヤツに感謝してるんだよ。愛してるといってもいい」「ヤツにもそれはわかってるはずだよ」と語る。そして、強面でどう見ても二枚目には描かれていなかった大和が、「だからこそ20年間もついてきてくれるんだ」と語るその1コマだけ、無垢な少年のようなつぶらな瞳で描かれる。その描写は、横暴身勝手ぶりへの価値評価をすべて棚上げすれば、この一瞬において大和が純真な気持ちであることを示唆している。全般的に見て大和の言動は依存的、言い換えれば幼児的と言ってよい。DV一般の背景・原因にも依存的・幼児的心理があることはたびたび指摘される。ここで〈共感としての愛〉と異なるあり方をあえて見るならば、それは〈依存としての愛〉と呼べばよいだろうか……対等な共感は愛のあり方の一つであって必須ではない、と仮に考えるならば。

さらに検討しよう。すでに見たように、ルミと優子は大和の横暴がもたらす結果に対して明確に否定・拒否の態度を表わしている。西村自身も、職務上大和に付き合ってはいるが適宜諫めようとしたり内心で疑問を抱いたりし、一貫して大和から心理的に距離を取っている。ところが大和の妻は、最も苛烈な虐待を受けているにもかかわらず、この短編で描かれるかぎりでは大和の下から離れようとするそぶりが見られない。もちろんこの点はただちに、実際のDVでままある事象であり、〈共感としての愛〉の傍証にはならないと指摘できるだろう。DVなど暴力行為を継続的に受ける状態なのに被害者が逃げ出さない、という事象の心理的原因としてしばしば指摘されるのはいわゆる共依存という心理である。暴力を受けるという困難こそが、そしてその困難にとどまり相手を見捨てないことこそが被害者の自己規定・存在意義に転化してしまう。またこれとも関連するが、守旧的な社会通念なども指摘される。つまり離婚・別離を悪とし、とにかく現状の関係を保守維持することを善とする考え方である。恋愛関係はそもそもそれ自体規範性を抱えている(浮気の忌避など)。したがってその関係は自己保存的であると言える。婚姻はかつて恋愛を基礎とせず、それゆえに現在のDVにあたる暴力的状況の温床となったが、恋愛を基礎とする婚姻もまた当の関係の自己保存という規範性を抱える。この規範性は当人において機能し共依存の心理的背景ともなりうるが、のみならず社会的に、つまり他者の行動への一般的評価基準としても機能しうる。ここでもう一つ、〈規範としての愛〉という側面を指摘することができるだろう。

大和は暴力的で家庭を支配しているように見える。しかし、家事はすべて妻がこなしている様子で、自分ひとりでは一切できないように思われる。すると大和の生殺与奪を実質的に握っているのはむしろ妻であると考えることもできる。暴力の激しさを措いて仮に考えるならば、大和という幼児を妻は母性的に世話している、と考えられなくもない。そしてむしろその激しい暴力ゆえに、母性の究極的に暴力的な行使として大和の命を終わらせる、という理屈を、特にほかならぬ大和の妻が考えても無理はないように思える。むろん、そうだとしてそれは大和の妻がひとりでひそかに抱えている思いと考えざるを得ず、仮に大和がその思いを知ったとすれば肯定的に受け止めるとは思えない。それでもあえて強引に考えるとすれば次のようなことは言えるかもしれない。大和の自己認識は錯誤に満ちており破綻している、自身の行く末や生死といった大きな視野での自己認識はもはや困難または不可能である、あるいは命の限り横暴の快楽に浸り続けることができるなら、それが自身の死を以って終わることもやぶさかでない、またはそのような因果や末路を認識することができない、よって「ぼくはほんとはヤツに感謝してるんだよ。愛してるといってもいい」「ヤツにもそれはわかってるはずだよ」と全幅の信頼を置く妻に対し、自身に代わって自身の生命を管理し全うせしめる権利と責任を結果として認めていることになる……と。現代の観点から見ればこれは共依存そのものである。共依存とは結局、本質的な共感を(多分に求めながら)欠き、まさに欠くがゆえにこそ、通じ得ない一方的な思い為しを互いに向けながら関係が悪循環的に継続していくことである。ここまで確認すれば、〈共依存としての愛〉を見るには十分だろう。

同作者による同時期の別の短編「老雄大いに語る」(初出1976年)ではまた異なった夫婦の形が描かれる。物語を要約すればこうだ。パイロットとして実績を重ね宇宙開発のトップに上ったサミュエル・クリンゲラインが、老境にさしかかるなか自身の工作で冥王星の人類初着陸の単独乗員になる。地球と冥王星との通信時間差は片道5時間20分。冥王星着陸成功の通信を受けた地球では、着陸した宇宙船へ向けて、サミュエルの妻が微笑む映像を送る。サミュエルは仕事は非常にやり手だが、じつは家庭では多弁で短気な妻に圧倒されてなかなか話ができない。妻が何も言わず微笑む映像を見ながら、老雄はついに思いの丈を語ろうとする……。

「コロリ―」とはうってかわり、「老雄―」では夫が妻に威圧されている。サミュエルの妻は「コロリ―」の大和ほど暴力的とは言えず、サミュエル夫妻は破滅的に悪い仲にも見えない。とはいえ、共感が上手くできておらず一方が他方に対して威圧的、という点は共通する。〈共感としての愛〉は成り立っていないように思われる。では、共感とは別の側面での愛らしきものは見出せるだろうか。

「老雄―」自体が「コロリ―」と比べても短く、さらにそのうち夫婦の場面が少なく断片的ではあるが、「コロリ―」の大和夫妻と比べれば、サミュエルもその妻も依存的な面はそれほど大きくないように見える。サミュエルは社会的には実績を重ねて重要な公職に就き、自身がこの冥王星着陸要員になるため政府首脳の汚職の情報を使って取引をしている。つまり仕事では相当なやり手の人物として描かれている。そんな人物が家庭でのコミュニケーション不全を突破するために、冥王星というはるか遠くまで距離を取ろうとする。近すぎるがゆえに差し出せなかった思いを、いったん遠ざかり、相手が受け取る用意をしたところで差し出しなおそうと試みるのである。それはたしかにこだわりではある。そして依存また規範としての愛を見ることもできなくはないが、いまひとつ的確でないように思われる。では何を見出しうるのか。

近すぎかつ相手があまりにも待たないがゆえにサミュエルは妻にいつも言い損ねてしまう。そして心理的距離が遠ざかる。そこでサミュエルは冥王星を目指し、空間的にも時間的にもあまりに遠く物理距離を置いたうえで語りかけようとする。これは〈距離感としての愛〉とでも呼べるだろうか。または少々思い切れば〈願いとしての愛〉と言ってよいだろうか。一言で言えば願いは距離と確率を条件とするように思われるからである。「老雄―」を普通に読むところサミュエルの思いはおそらく一方的なもので妻の知る由もない。サミュエルはそのことを十分認識しているから、あるいは失敗するかもしれない宇宙計画に、そしてそれによって得られる彼にとって絶好の距離のチャンスに賭け、そして達成の暁に言葉を送ろうとするのである。その志向は、少なくとも宛先である妻に対して暴力的とは言えない。いまだ共感には至っていないが、共感を得ようといういまだ一方的な願いを実現すべく、サミュエルは最大限の、ある面では人類規模とも言える努力をも惜しまなかった。そして愛それ自体も、おそらくは距離を、そして確率を暗黙の前提としている。距離が、隔たりがある他なるものだからこそ求めるのであり、そしてその近しさへの欲望は失敗することも少なからずあるからだ。

2つの短編マンガの読解を通じて、共感とはまた別の、愛なるものの諸相をいくつか採り出した。愛なるもののこうしたあり方、あるいはそのような解釈は、いわゆる政治的な正しさの観点からは論難されうるかもしれない。「あえて」を幾度も重ねた末のものであり、意図的な誤読であるという論難があるなら故なしとしない。とはいえ――またしても、あえて――弁明するならば、「それは政治的解釈だ(よって不当である)」と執拗に封じようとするふるまいもそれ自体政治的であるだろう。またあるいは、そもそも愛それ自体が本質的に誤解を基礎としていると言いうるのかもしれない。共感なるものもまた形がないのであり、それに対する懐疑を限りなく押し広げるのならば。あるいはそもそも共感と愛とは同じことを別の名で呼んでいるに過ぎない、「愛とは共感だ」とはトートロジーに過ぎないと言い切ってしまうのならば……。

[注]

本稿執筆にあたり、

「コロリころげた木の根っ子」は

『ミノタウルスの皿 藤子・F・不二雄[異色短編集]1』小学館文庫(1995年刊、2016年第45刷)から、

「老雄大いに語る」は

『気楽に殺ろうよ 藤子・F・不二雄[異色短編集]2』小学館文庫(1995年刊、2016年第42刷)から参照した。

各作品の初出年も同書巻末の記載に拠った。

文字数:5442