怪物の主題による変奏 〜5つの事柄から〜

1:

「コーラって、歯を溶かすんだってさ」

「……学校でいわれた」

「私も中学性の時いわれた」と洋子さんはいった。私は半分以上中身の残っている缶を洋子さんに手渡した。くるんと反り返ったプルリングだけが私の手元にのこった。洋子さんはあおるようにして残りを飲み干してしまった。

「ねえ、じゃあ石油はあと何十年でなくなるって教わってる?」

「三十年」

「私も三十年って教わった」あれえ、へんだね、と洋子さんはいって笑った。笑ってげっぷをした

洋子さんのげっぷはだれもいない夜道に大きく響いた。

すごい。そう思ったら私の口からも大きなげっぷがでて驚いた。プルリングはなんとなく捨てられなくて、アパートに帰るまで持っていた。

『サイドカーに犬』 長嶋 有 2001年6月(初出)P26

_私はそのとき小学4年生で、洋子さんはお父さんよりは若いけれど当時の私から見ればはっきりと大人だった。そして小学4年生の私が学校で教わったことと同じことを大人の洋子さんが子どもの頃にも同じように教わっていたことの不思議を、洋子さんは時間なんて通り過ぎていないかのように笑い飛ばした。でもそのときの私にとって、あと何年で石油がなくなるなんてことは少しも大事なことではなくてむしろ、大きなげっぷが出たことの方が驚きだったし、手に残ったプルリングだけがその夜を確かなものにした。プルリングだよ、今の小学4年生には謎ワードだよね。

_でも、と今一度思い出してみる。2001年に洋子さんが「私も三十年って教わった」と言ったそのあとで「あれえ、へんだね」と具現したときに生まれた感覚、それは2016年の今でもまだ通用するだろう。たとえばその辺のガキを捕まえて、あのときの洋子さんが言ったセリフを私が言ったとしてもきっと通用する。しかしそれがこの先も通用するだろうと考えることはいささか楽観的な感覚だ。ここで問われていること、それはつまり石油が「三十年でなくなる」という言葉の意味を表層的にはもちろん、その深層についても読み解き、表層と深層を行き交う思考を人はいつからできるようになるのか/いつまでできるようになるのか、という問いでもある。換言すれば「大きくなればわかること」をからくりにした言葉遊びは、かつてある年齢の者を相手にしたときに通用したからという経験を頼りに、これからも同じ年齢であれば通用するだろうと信じることはおそらくここではないどこかにあるに違いない平和な世界での出来事なのだ。だってこの頃のガキは早熟だからね。

2:

すっかり荒廃してしまったイギリスの大地に、生き残った人たちがいた! 彼らは、高度な人間工学の知識をもつ研究者たちだった。しかし、健康に何がよくて、何が危険かを熟知しているにもかかわらず、彼らは食事すらも作れない。果たして、文明崩壊後の世界で、彼らはトーストを焼くことができるのか?

『ゼロからトースターを作ってみた』トーマス・トウェイツ P32

_トーマスは24歳で修士二年目に出された課題について悩んでいた。そして彼はふいに14歳のときに読んだ本のことを思い出す。それは技術的に未発達な惑星に不時着した宇宙飛行士の話だ。宇宙飛行士には知識は売るほどあったが技術のない未発達な惑星では無力だった。できることといえばサンドイッチを作ることだけだった。しかしと彼は思った。「僕だったら何ができるだろうか」と。それでもサンドイッチしか作れないのだろうか。せめてトーストくらいは作れて欲しい。そうだ、トースターさえ用意できればトーストなんて簡単じゃないか。そして彼はこうも考えた。「トランジスタにしても、抵抗器にしても、コンデンサにしても、最初は誰かが一から作ったわけですよね? だったら、僕にだってできるはずだと思うんです」。そのようにしてトーマスはトースターをゼロから、すなわち文明の恩恵を受けない方法で、それはつまり原材料からという意味なのだけど、作ることにしたのだ。もちろんトーストを焼くために。

_このトーストを焼くためのトーマスの試行錯誤は、有史以来の人類の営みとして見れば少しも奇異なところはないのだが、焼き上がったトーストを見慣れた今風の人々には理解しがたい行為であり、もちろんそのすべてがトーマスにとって今世紀初の出来事の連続であったが、それは過去の人々が発見したことを1〜2世紀ほど、ものによっては数世紀も遅れてやっと追体験しただけのことだった。

_たとえばその一つに金属を鉱石から得るということがある。金属を鉱石から取り出す時に重要なこと、それは鉱石中の金属の含有率である。もちろん、トーマスも含有率のことは知っていた。含有率が多ければ金属がたくさん得られ、少なければ少なく得られるのだ。でも彼が知っていたことはそこまでだった。たとえば銅。銅は銅鉱石から得られる。調べればわかる。では、含有率はどうだろう。実に1%前後だ。これも調べればわかる。でも彼にとってこの数字が多いか少ないかについて考え、判断することは難しい。むろん今風な人々にとってもハードルが高いし、はっきりと言えば、無理だ。

_しかしトーマスはその数字が持つ意味に気付いた。彼はそのことを、専門家に指導を仰ぎ、図書館に出向いて現在や過去の文献を手にし、さらに鉱山に出向いて鉄鉱石をちょろまかしてそこから鉄を精錬し、またミネラルウォーターから銅を取り出すことで知った。その結果トーマスは産業革命以前の家内制手工業的手法によって、すなわち文字通り自らの手を汚して鉄を抽出することができる鉄鉱石はもはや博物館にしか存在していないことに愕然としたし(現在発掘できる鉄鉱石の鉄文含有量は驚くほど低いため大がかりなプラントを使わなくては1gの鉄だって手に入らないのだ)、銅に至っては銅鉱石からではなく水溶中の銅をイオン分解することで得た方が簡単なことも知った。含有率1%とはそういう数字なのだ。かつて人類が持てる青銅器の大きさでその地位の高さを競っていた時に彼らが必要とした銅と現在を生きるトーマスが必要とする銅は確かに同じ銅ではあるが、その出所は全く違うのだ。そして出所が違うと言うことは精錬方法も違うということになる。有史以来人々が行ってきた営みは概念的には同じことが繰り返されてきたが、技術的手法はその都度異なる方法が採用されていたということになる。人類にとって必要なバージョンアップが必ずしも多くの個人にとっては必要なバージョンアップではなかったということにトーマスは気付いたのだ。自らの手を汚すことによって。

3:

_故郷の母が電話をしてきました。指折り数えると5年ぶりくらいの電話に凶報かと身構えたのですが、話を聞くとそうではなくて、今流行のおれおれ詐欺に引っかかったという報告でした。詐欺師に私の住所と電話番号を伝えてしまったからそちらも注意しろという要件だったのです。殊勝にも詐欺に引っかかったことを母は悔やんでいた様子で、私も少しだけ気遣って「ほら、でも騙されている最中は僕の役に立てると思って嬉しかったわけでしょ、いいじゃないそれで」と励ましたのですが、母には、「あんたって子は」と絶句されてしまいました。なので「じゃあ、次に電話するときには僕も僕になりきっておれおれ詐欺を装って電話するから楽しみにしてね、絶対だよ」と伝えて電話を切ったのでした。

_報道によれば、おれおれ詐欺は繰り返されると聞きます。首謀者たちは成功した電話番号と名前とを紐付けたリスト(騙された者リスト)を作って、詐欺でのもうけとは別にそのリストを転売して二度ウハウハしているというのです。ならば母の電話番号もウハウハと転売されているに違いありません。そして母の電話は、母の電話番号が記載されたリストがウハウハと売買されるたびにその頻度を更新しながら鳴り続けるのでしょう。その電話の向こうで詐欺師たちはといえば、「おれおれ」ではなく、リストに明記された名前を名乗って購入したリスト代を上回るウハウハなる大金をせしめようと準備万端で望み、そして母はといえば詐欺師からの電話の一つひとつについて、息子からの電話かも知れないと頭の片隅で思いながら、いやあの息子が電話をしてくるはずがないと自問自答しながら対応するのでしょう。

_一度目の電話、それは息子からの救援の連絡として受け取って、後からそれが詐欺師からの電話であったことを知った電話でした。それが二度目ともなると母にとってその電話は、私が伝えた言葉によって「もしかしたら」という可能性をはらんだ邪険に扱えない疑わしい電話となります。それは電話をかける側にとっても異なる理由によってですが同じ状況が生まれています。つまりリストを手に電話をかける詐欺師は、今からかける相手が一度は騙された相手であることを知っているのですが、しかしリストから得られる情報だけでは電話をかけている相手が騙しやすい/騙されやすい人なのか、あるいは二度目は騙されないぞと疑ってかかる人なのかはわからないため、より慎重な電話対応が求められるのです。しかもここに、おれおれ詐欺を語って電話をかけると伝えた意地悪な息子からの電話かも知れないと思いつつ電話に出る母という不確定要素が追加されているのです。つまり息子を名乗る電話そのものを疑わなくてはならないという理由があるが故におそらくは母が二度目に騙される機会は簡単には訪れないと思うのです。それでも騙された者リストに載った母の電話番号は消えることはないのでしょうし、そのため繰り返し電話は鳴るでしょう。母の電話は常に二度目の電話という緊張感を漂わせながら鳴るのです。これからも幾度となく繰り返し鳴るその電話は常に二度目が繰り返されるばかりで、三度目ではないのです。もちろん一度目の電話が、すなわち「おれおれ」から始まる電話という意味ですが、その電話が再び鳴る可能性も残されてはいるのですが、そのときに初めて母は過去の経験を生かすことができるのでしょう。たとえ母が騙されたとしても、ですが。

4:

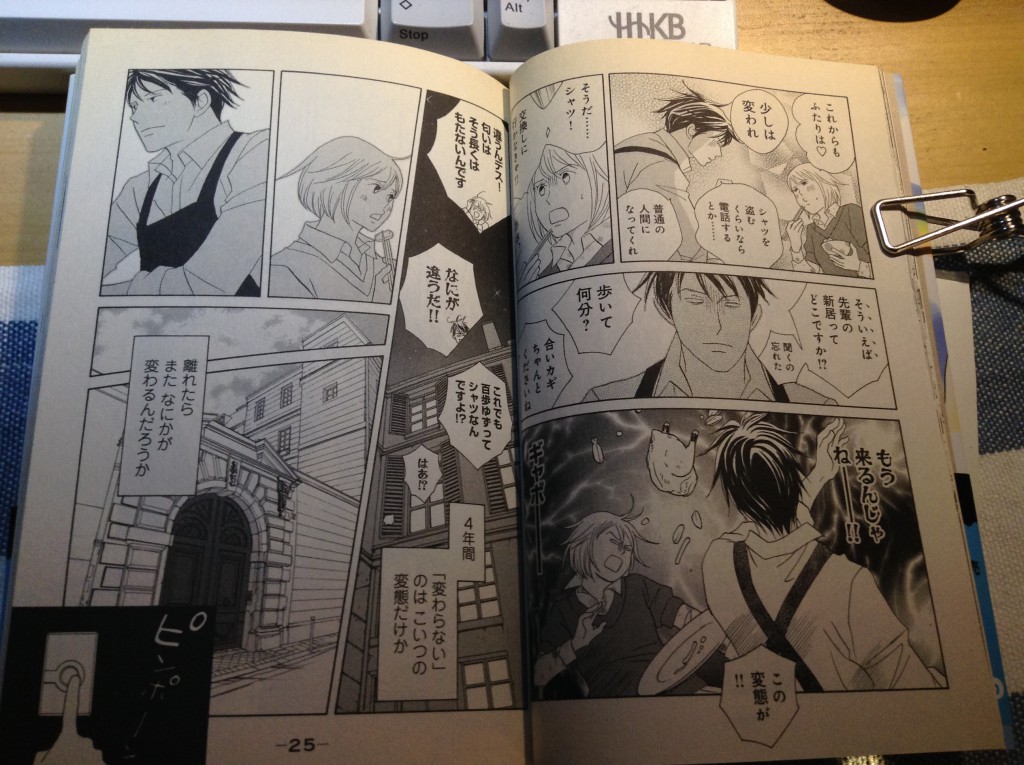

『のだめカンタービレ #18』二ノ宮知子 P24-25

_音楽を勉強するためにパリまで来ているのだめと真一は恋人同士でしかも同じアパルトマンで暮らす仲でさえあるのだがしかし、のだめはピアノの、真一は指揮の勉強をするというそれぞれの目的のために二人は一緒に過ごすための時間を惜しまなくてはならないという事情を抱えているというのに真一はといえば二人が会っていない時間のことを軽く考えすぎている嫌いがあって、しかもそれがのだめの性癖によって補われていることを真一はのだめが好きでやっていることと思い込み、のだめといえば自らの行為がふたりの関係を維持するために欠かせない行いであるというその現実に無意識であるばかりかむしろその行為によって得られるカタルシス的快楽にただ自家中毒的にただ繰り返すという、いつ擦れ違ってもおかしくない状況においてなお結果的に良好な関係を築いている奇跡の二人であった。ではのだめがどのようにして二人の関係を維持しているのかについて具体的に説明すればそれは先に引用したページにあるように真一のシャツを彼に黙って略奪することであり、あるいは彼の寝顔をこっそり盗み撮る姿として描かれる行為であって、この行為にある略奪や盗撮という表層性だけを取り出せばそれは偏愛と呼ばれてしまう行為でしかないのだがのだめの意図するところはもちろんそこにはなく、それは「私の好きな真一君といつも一緒にいたい!」というただそれだけの気持ちの表れであり、この幼くも恋に恋する乙女的な行動がのだめのエネルギーの源であるのだが、それと同時にその行為がのだめにとっての枷になっていることをのだめはもとより真一は知らない。それはどういうことか。二人の関係はのだめの繰り返される行為によって奇跡的に続いていることは先に述べたとおりだが、その繰り返される行為のそもそものはじまり、すなわち最初の出来事に立ち戻るならば、のだめがこれまで繰り返し行ってきた偏愛的ともいえる彼女の行為のすべては結局のところ一度目の出来事を、すなわち二人が出会ったその瞬間を再現させるための行為に他ならず、のだめのこれまでの行為は二人の未来を描くというのだめの想いとは明らかに逆方向を志向しているという点においてのだめは自身が描く未来を自身の行為によって繰り返し執拗なまでに否定しているという点にある。つまり二人はもう一度二人にとっての一度目を経験しなくてはならないのだ。

5:

哲学者はなぜ、人々がみずから公言した価値観に損得勘定から気まぐれにそむくのを目にすると、あいかわらずショックをうけるのか。哲学者は本当に、人々が首尾一貫した、減速に則った行動を取ることを期待しているのだろうか。ここでは、[そんな哲学者とはちがう]本物の哲学者を擁護すべきだろう。本物の哲学者を驚かすのは、それとは正反対のことである。すなわち、人々は「本当の信仰」を持っていない。公言された減速に則って行動しない、ということではなく、シニカルな距離感と徹底した実利主義的御都合主義を標榜する人々が、みずから認めるにやぶさかではない信仰心よりもはるかに強い信仰心をひそかに持っている—それは、彼らがこの信仰心を(存在しない)「他者たち」に押しつけたとしても変わらない—ということである。

『操り人形と小人』 スラヴォイ・ジジェク 序:神学という名の操り人形 P16

_自らのことを味音痴という人が少なからず割合で存在する。彼らの話を聞くうちに、彼らを大きなグループと小さなグループの2つに分けることができることに気付く。一つは味覚に鈍感であったり、特定の味覚に対してのみ敏感であったりするグループである。いわゆる甘い辛いしょっぱいなどの弁別はできるがその程度を線形的に判断することが難しい人から明らかな味覚異常を持つ人までをひとくくりにした大きなグループだ。それに対して小さなグループがある。それは味覚の分別もでき、その程度を線形的に表現できるがしかしその感覚としての味覚を過去の記憶と比較することに抵抗感を持つ者である。具体的に言い換えよう。この小さなグループは今食べた刺身とかつて食べた刺身の味を比較することに自信を、あるいは確信を持てないグループである。

_時にこの小さなグループに分けられる人が自らのことを味音痴と呼び、味覚に関する話題から一歩引くという情景に出会う。いや正直に言おう。味覚に関する話題から離れ距離を置こうとする人をつかまえ、無理にその理由を問うたことがあるのだ。すると過去の味覚経験と現在の経験を比較することの正当性というかその感覚の継続性に確信が持てないという人が少なくない割合で存在する。もちろん、その自らの確信のなさを理由に味覚の継続性を信じ、過去との比較を行っている人を非難するわけでもない。非難する人は声を挙げてそれはおかしい、単なる気の迷いだと言い放ち、そして自らは味音痴ではないとも公言する。あるいは科学的な研究に没頭し、やはり自らは味音痴ではないと公言する。小さなグループの人々はただ独り、今このときの味覚と向き合っているだけなのだ。そして人々は目の前にいるこの小さなグループに気付かないのである。

文字数:6219