まずは語れ、愛情はそれからだ

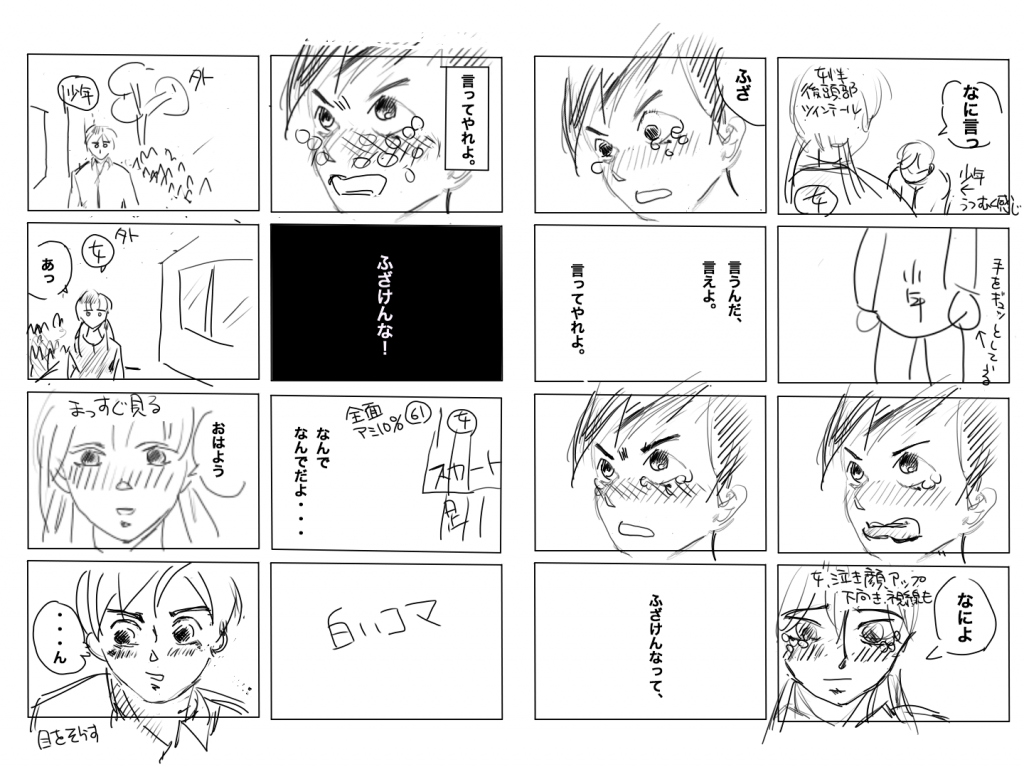

課題1

課題2

# 言い訳は誰にも届かない

2015年11月のパリ同時多発襲撃事件を機に、フランスのムスリムはテロに対する不安とは別に、自国フランスにおいて、ムスリムであることを理由にフランス人から過激派扱いされるという不安を具体的に意識するようになったといいます。

フランスは欧州最大の移民国家でありながらも移民への、とりわけムスリムへの差別意識は根深いものがあります。しかもパリのテロ以後、ムスリムへの風当たりはひどくなる一方で、そうした状況のなか、フランスのムスリムは自分たちがテロリストではないということを表明するために、つい「わたしたちはテロリストとは無関係です」という釈明をしてしまうそうです。

この釈明が起きる背景は別にして、ムスリムの「無関係」という言葉はフランス人に伝わるのでしょうか。

この無関係という言葉は「テロリストが信じるイスラム教は詐称されたイスラム教である、だからムスリムとは無関係」という文脈から出てきた言葉だと思います。しかしそれはそう言わざるを得ないムスリムの絶望的な状況が生んだ言葉でもあります。つまり内部からの言葉なのです。しかしフランス人の不安は、ムスリムのイスラム教もテロリストのイスラム教もどちらも同じに「見える」という点にあるのです。「見た目ムスリムで中身もムスリム」と「見た目ムスリムで中身はテロリスト」の区別がつかないところで「ムスリムは無関係」という言葉が何を伝えるのでしょうか。ここでムスリムがすべき誠実な釈明は「テロリストはいる」だと思うのです。フランス人の不安はムスリムの不安でもあるという現状を、今そこにある不可避な現実を伝えるべきだと思います。ムスリムの絶望を共有すべきなのです。そうしなければ「これからのためにどうするか考えよう」という希望を見出すことができません。

しかし現実のムスリムは、「わたしたちはテロリストとは無関係です」と答えてしまう。それによって新たな問題が生まれます。

この「無関係」という言葉はフランス人にとって「テロリストをする私」と「テロリストをしない私」とを区別するだけで、フランス人の「見た目ムスリムで中身もムスリム」と「見た目ムスリムで中身はテロリスト」の区別ができない(両者を混同している)状況に変化を起こしません。いや、むしろ見た目でムスリムとテロリストを区別できないフランス人は、見た目がムスリムの人が「わたしたちは無関係」という釈明を「これからは見た目ムスリムの人によるテロは起きない」ということの担保として証券化するでしょう。

この解釈は当然のことだと思います。それはフランス人とムスリムの間にお互いに境界線を描き合い/上書きし合うフランス社会の限界でもあると思うのです。そしてテロが起きるたびに、フランス人は今以上にムスリムに「見える」者を信用しなくなり、差別は激しさを増すと思うのです。

こうした状況に対し、アラブ首長国連邦(UAE)は公式に「フランスなど主に欧州の国に旅行するときは、自分の安全確保のため民族衣装を着用しないこと」という通達を出しました。これはムスリムに「見える」ということは疑われる対象になるからやめましょうという勧告であり、ムスリムを取り囲む絶望的な状況に対するUAEの選択でした。すなわちUAEは釈明ではなく、問題と向き合い、外見面でムスリムであることをやめることにしたのです。このUAEの方向転換を見るにつけ、フランス社会の哀しさが際立ちます。この哀しさは「ムスリムかフランスか」と迫る勢力の滑稽さを際立たせてもいます。ムスリムもフランスも初めから交わることない平行線であることを誰もが知っているのになお、この言葉を発してしまう修復不可能な状況が哀しいのです。

# こんにちは

前置きが長くなりました。前回の講評の最後、「何をどう書けば批評になるのか」という問いを受けた五所さんの絶句する姿に「絶望」を見た渡辺です。我々の問いは悪魔の証明だったのです。しかし村上龍はハバナ・モードの中でこうも言いました。

「だが当たり前のことだが、何とかなるだろうという曖昧でポジティブな前提と、このままではどうしようもないという絶望の間に、わたしたちの努力の全てがある。そして実は、曖昧でポジティブな前提と救いようのない絶望の広大な乖離から個人としての希望のようなものが生まれる。またその断崖のような乖離からジャンプすることが、逆に努力のモチベーションとなり得る」

そうです。大丈夫、絶望の傍らには必ず希望があるのです。絶句する五所さんを前に、わたしはその語られなかった言葉を媒介に五所さんの深層を探る行為、すなわち見えないものこそが「信じられるもの」「価値を持つ」というモデルを受け入れるという行為に「希望」を見ることにしたのです。「批評とは何か」という問いが悪魔の証明であるならば、その証明責任は問題を提起した我々の側にあるのです。故に書くことこそが希望であり、書かない選択も等しく希望です。そして書いたものが読まれること、それこそが「絶望」を回避する唯一の方法なのです。願いは届かないし、神はわたしたちに返事をしないのです。

お待たせしました。というか、誰かお待ちいただいている方がいらっしゃるのでしょうか。そして、ここまでたどり着けなかったみなさんのために本当にごめんなさい。読まれない言葉が誰に届くかはなかなか難しい問題ではありますが、そもそも表層とは別に、その深層を自由に考えるという無茶はどこまで許されるのか、について考えてたどり着いたのがここでした。

# 『コロリころげた木の根っこ』の言い表しにくさ

この作品のあらすじはとてもシンプルなのですが、全体の印象を伝えようとするとつい言葉に詰まってしまいます。その要因について考えると、作画を見た瞬間に発生する直感的な印象と物語を読むことで遅れて生成される二次的な印象とを意図的に操作しているところにあるように思えます。「Aと思ったけどBに見え」というように印象を固定化させない工夫を中盤まで行い、終盤に「やっぱりAだった」という結末に持ち込むのです。

たとえば、作家の外見は醜悪に描かれています。最初のシーンでは猿を飼うという普通じゃない印象さえ加わっています。しかし、その風貌を持ちながらも編集者への対応はとても温和です。醜悪な外見だが、実は温和な性格という第一印象を編集者に与えておきながら、妻を前にした作家は急に横暴な態度を見せます。そこで編集者は醜悪な性格という別の印象を発見するのです。作家と妻の異様な関係が明らかになったあとも編集者に対する作家の対応は変わらず温和なままで、さらに作家は妻に対する親愛の情さえ吐露します。こうした印象操作により読者は印象形成に失敗し翻弄されます。

また妻の描かれ方も同様です。常に伏せられた目元とひっつめ髪など、陰気な印象を全身に漂わせた人物として描写されています。ところが作中の彼女はよく気が付き、対応も素早く、多少のことではめげないポジティブな性格の女性として描かれます。作家に虐げられつつも作家を影から支える妻という物語が、陰気な外見だが、前向きな性格という第一印象を構築します。そして終盤。作家の妻が単に堪え忍ぶだけでなく殺人の機会をうかがっていたことに気付き、そこで初めて編集者は作家の妻の魂胆を知るのです。彼女の陰気な外見にふさわしい陰湿な性格を見て取り、一人恐怖してしまうのです。

つまり、作画により読者が予想してしまう初期の内面印象は「醜悪な作家→醜悪な男」「陰湿な妻→陰湿な妻」ですが、物語が動くことで印象が「実は、温和な性格の作家」「実は、ポジティブな性格の妻」へと再解釈を強要されます。そして終盤、読者の印象は初期の状態に戻ってしまう。つまり読者は騙されるために物語を読んでいたことに気付くのです。そして物語そのものの恐さと、物語を構成する構造の面白さという同列に並べて伝えることが難しい質の異なる面白さに出会ったことにも戸惑い、どう伝えたらよいかと言葉に詰まってしまうのでしょう。

この種の物語の面白さは、物語に向き合い解釈を深めることで初見の印象が覆されていくという種類の面白さということですが、それを体験した者でないと共有しにくいという現実的な問題があります。人はどうしても自分が知っている範囲でしか理解できないし、想像力も機能できないからです。

さて、ここで本論の主題に立ち戻ります。「作家とその妻の間の愛情について」です。実際に描かれているものは醜悪な暴力と陰湿な仕返しであり、物語の深層にあるのは温和な性格の作家とポジティブな性格の妻です。そのことをして温和な作家とポジティブな妻という現実では遭遇することのない二人を深層意識でカップリングさせ「無意識化での愛の形」とすることもできます。ハッピーエンドは読後感もよいですしね。でもそれは違うでしょう。私はそうではなくむしろ「醜悪な作家の醜悪な暴力」VS「陰湿な妻の陰湿な仕返し」という構図が今なお続いていることにこそ注目すべきと考えます。

私はこう考えます。作家の温和な性格は本当に作家が望んだものなのか、と。それは世間が望んだ姿ではないのか、と。そこに注目すると、童話に出てくるライオンがうさぎと仲良く暮らしている姿の欺瞞があらわになります。大人になれば、ライオンはライオンの、うさぎはうさぎの力を発揮してこそ世界は平穏でいられると気付きます。人も同じです。人は与えられた力を存分に発揮することで光り輝けるのです。そして作家に与えられた力とはその醜悪な姿ではないかと思うのです。同じく作家の妻に与えられた力とは陰湿な姿です。しかし人間には道徳という戦略を抱えており、与えられた力を発揮することの「できなさ」があります。そうした「できなさ」を不可避的に抱えた二人がともに出会ったということの意味、しかも夫婦として向き合えたことの意味を考えると、そこに二人の幸福な愛憎関係が見えてくるのです。この二人はまさしく見えない赤い糸をお互いに引き合って関係を築いたのです。この二人の関係は、「できなさ」を抱える者たちの希望にさえ見えてくるのです。

# わたしと仕事、どっちを取るの?

実はこの作品にはもう一組の夫妻として、若き編集者(西村)とその妻(優子)が登場します。ただし優子は電話の声の主として登場するだけで紙面には描かれません。

さて、作家とその妻の変則的な描かれ方に対し、西村は編集長の言いつけを忠実に実行すること以外に関心を向けない、典型的な仕事人間として描かれています。彼は本作における狂言回しを兼ねているがゆえのこの扱いかも知れません。しかし、この西村に与えられた仕事人間というキャラはわたしにある出来事を思い出させます。

作家を訪ねる西村の目的は「原稿」です。たとえば作家の妻に対する暴力を見た時、西村は作家の暴力を責めるのでもなく、身を挺して妻をかばうでもなく、ただ自分が謝ることでその場を取り繕います。作家から「なんできみがあやまるのかね」と問われても適当に誤魔化すところも典型的な仕事人間です。そこには、作家を原稿に向かわせるためなら何でもするという固い戦略と、それを作家に知られてはいけないという覚悟があるのです。彼の「原稿」に関する執着は徹底しています。原稿を書かずに取材旅行に行こうとする作家に対し、あの手この手で干渉して作家の行動をスポイルします。一方、仕事人間の彼は原稿に関係しないことには無関係を貫きます。疑問に思っても、それを表現することはありません。彼の「原稿」に対する執着とそれ以外のことに対する無関心さの温度差は非常に仕事人間的です。

西村のこのスタンスは仕事人間としては真っ当と言えるしょう。しかしそれは「仕事」を共有している者同士のみという前提条件がついてのことです。この前提条件を共有しない人がこの関係に絡め取られると問題が生まれます。その典型が友情であり、愛情です。

本作では、西村は優子と先約があるにも関わらず、割り込んできた編集長の依頼に応えます。それが仕事だからです。そして、約束を反故にされた優子のクレームを「仕事だから」の一言で却下します。優子のクレームは仕事に関係ないからです。

この状況を紐解いてみようと思います。まず、編集長の依頼に応える西村を「仕事をする私(西村)」とします。すると優子と約束した西村は「仕事をしない私(西村)」と言えるでしょう。どちらも見た目は同じ「私(西村)」です。一方で西村と約束した優子は「西村の妻をする私(優子)」であり、約束を反故された優子は「西村の妻をする私(優子)」です。

[概念図a]

_1−1 「仕事をしない私(西村)」 =約束= 「西村の妻をする私(優子)」

_________ ↓A

_1−2 「仕事をする私(西村)」 約束の反故→ 「西村の妻をする私(優子)」

_______________________________ ↓

_1−3 「仕事をする私(西村)」 ←クレーム 「西村の妻をする私(優子)」

西村の言い分はこうでしょう。約束を反故にしたのは、Aの「仕事をする私」であって、約束をした「仕事をしない私」は優子と同じ「仕事」の犠牲者であるはずです。その同じ犠牲者である「仕事をしない私」がどうして優子に責められなくてはならないの?ということだと思うのです。しかし優子からみたらどちらの「私」も同じ西村です。優子が怒るのは当然です。本来であればこのときに西村は「私」の立場を明らかにし、優子と、あるいは編集長と向き合うべきだったのです。しかし向き合うことから逃げたことにより西村は優子と編集長の間に挟まれ、どうにも動けなくなります。そして優子の愛情に希望を求め「仕事をする私」の立場を取るのです。

しかし西村の希望は西村だけの「希望」でした。優子はそれを単なる「願い」と受け取ったのです。そして優子は実家に戻ります。西村が「仕事をする私」になって約束を反故するのであれば、優子は「西村の妻をしない私」になってバランスをとろうとしたのです。優子の西村への愛情が「西村の妻をしない私」を選び取り、「仕事と優子」の交わらない平行線が生まれたのです。

[概念図b]

_1−3 「仕事をする私(西村)」 ←クレーム 「西村の妻をする私(優子)」

_______________________________ ↓

_1−4 「仕事をする私(西村)」 ←無関心→ 「西村の妻をしない私(優子)」

それを見た作家は直感で「女房なんて力ずくで押さえるべものだよ」と西村にアドバイスします。しかし西村は「そうですかね」と流します。この言葉はまさしく傾聴に値する言葉でした。作家は「きちんと向き合え」と言っていたのです。それは作家とその妻が向き合い続けてきた二人の体験からのアドバイスでした。しかし西村は仕事に関係ないからという理由で作家の言葉を受け流したのです。西村と優子の平行線はこのようにして安定し、強化されていったのです。

この二人の状況はフランスの哀しさを思い出させます。西村も優子もお互いの愛情が結びつくことのない平行状態になっていることを認めつつ、それでも優子は「私と仕事とどっちが大事なの」という言葉を発してしまう修復不可能な哀しい状況なのです。

出典

村上龍 『ハバナ・モード―すべての男は消耗品である。〈Vol.8〉』より「ハバナ・モード」 幻冬舎文庫

文字数:6296