積み上がる周縁

そのユーモラスな曲調からは想像し難いが、よくよく聴いてみるとかなり緻密に計算された曲の内容から作曲者の人となりについて納得する部分もある。まず取り上げるのはルロイ・アンダーソンの「Fiddle-Faddle」である。メロディがイギリス民謡の「Three Blind Mice」からメロディが引用されている本曲の題名の意味はくだらないことをする、とか、つまらないことに騒ぐ、である。

現在とは大学の質も異なるのであろうとはいえ、ルロイが行ったハーバード大学における研究活動は非常に熱心なものが伺える。それにもまして、緻密に構成された曲の述べるそのコミカルさには驚きを隠すことはできない。かといってただ単にコミカルであるわけではない。この曲にはどこか危うさを抱えている面がある。くだらないことをべらべらとしゃべっているだけではないのである。べらべらと喋っているうちに危うく、言ってしまっては大変なことを言いそうになっているのである。例えば00:15~のメロディである。言いそうになっては言い切る前にくだらない喋りに戻っている。00:50あたりでは三回ほど口を滑りそうになってはまだまだ重要なポイントを割ることはない。1:01~は内緒話に花を咲かせつつ、次の馬鹿話に繋ごうとしている。01:22ごろからはもう本気の意地になって、馬鹿話を熱弁している。汗水たらして一生懸命馬鹿話を、ってこれはまるでコメディアンや落語である。

そう、この曲はあきらかにショーの舞台に立つ大コメディアンを称える曲である。「くだらない」という言葉の中に潜む陰気な内容を吹き飛ばす、強い意志を持ったくだらなさを表現しようとする者への賛歌である。

さて、この「Fiddle-Faddle」を作ったルロイ・アンダーソン。作った曲はジャンル分けが難しいとされ、簡単に「ライト・クラシック」と表現される。あるいはシンコペーションが多用されるメロディを元にラグタイムからの影響を唱える論者もいる。ライト・クラシックであれラグタイムであれ、曲が表現されるジャンルから見てみるとどうしても王道からは外れてしまう。そこでルロイをこのように表現することは非常に憚られるものの、南=周縁と位置づけてみる。なぜ彼は周縁の曲を作り続けたのか?

一度考え始めると少々難しそうなこの問いに対し、簡単な答えを導かなければならない。ルロイは研究熱心だった。子供の話も聞けないほどに音楽に熱中していた(※1)とも書かれている。あまりに集中しすぎてしまい、気がついたら周縁=南にいたのである。そこには中心=北へ向かおうとする理知的な振る舞い(狡猾さ)が欠如している。ただただ、純粋に自分が思うがまま、音楽に忙殺されていた。自分が周縁にいることすら気が付かなかっただろう。

しかし、ちょっとまってほしい。毎度自分で言っておきながらの感じがあるが、ルロイは本当に周縁などに位置していたのだろうか。曲もミリオンセラーを出すほどであったし、ジャンルを意識せず、商業的な側面に注目してみると中心=北に位置するのではなかったか。存命中のルロイ自身の意識としては、自身の楽曲は中心=北に位置していると考えていただろうし、内容の面からも現状、そのとおりである。「Sleigh Ride」(和名:そりすべり)などはクリスマスで定番曲となっている。

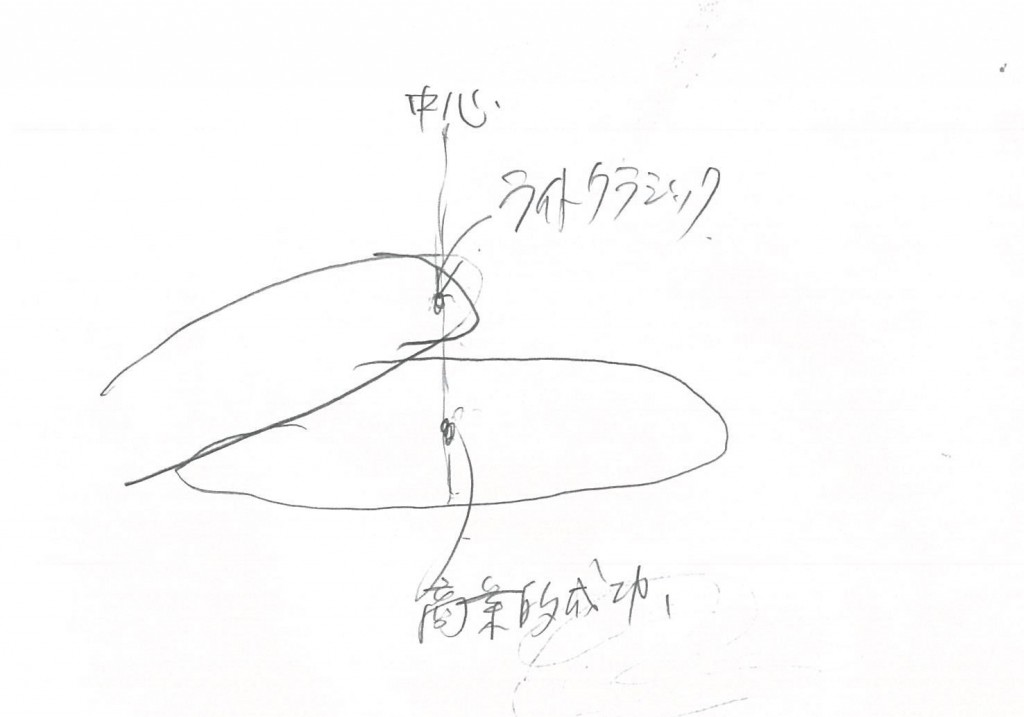

つまりこういうことである。ライト・クラシックなるクラシックの周縁=南に、商業的な中心=北が折り重なっている。それは図らずも達成されてしまった、周縁の中心化とも呼ぶべき地層の折り重なりが発生している。

図 折り重なる周縁と中心

しかし、その中心に中身はない。綿密な理知や考えが北の中心に存在するわけではない。中身はライト・クラシックがどのように形作られているのかにあるのであり、決してそのライト・クラシックがどのように受け止められているのかについてはっきりとした見解がまとめられるわけではない。クリスマスに「そりすべり」が聞こえてきたとしても、その時にある人間がどう聴いたのかはそれぞれで異なってしまう。ルロイの曲はモチーフがしっかりとしており、題名にそのモチーフが色濃く反映されるのだが、あまりにモチーフが身近にすぎているため逆にそのモチーフから連想される各人の意識を高めてしまい、結果として日々私達が様々に思考する散漫な事柄を様々に想起させてしまう。

この点は欠点ではない。そうだからこそルロイの曲が映えるのである。中心の中身が欠如しているということは、各人の考えを勝手に埋め込むことができる、というポピュラーお決まりのパターンである。日常的な事物がモチーフに据えられ、モチーフと主体の間に複数の可能性の空きを開けておくことが多くの人々から高い評価を受ける第一の条件である。多くの人々から高い評価を受けるとはつまり中心化するということであり、ある作品がたとえ周縁であったとしても、隙間をうまく作り、人をおびき寄せることに成功することで中心化してゆくということである。

周縁や中心について考察すべき音楽家は他にもいる。ニーナ・シモンもその一人である(※2)。自身の家は貧しく、若い頃からバーで働き始める。というのもフィラデルフィアの音楽院に進もうと試験も受けたのだが、残念ながら不合格。個人的なレッスンを受けるためには働く道しか残されていなかった。生まれた頃のニーナが周縁(=南=サウスカロライナ)に位置していたことは、彼女が黒人であることからもわかる。それでも業界においてジャズ、ブルース、そしてクラシックが織りなす彼女独特の音楽は着実に実績を作っていった。

ところが、ニーナは自身の過激な主張によって世間から干されてしまう。例えば「Mississippi Goddam」という曲。明るい曲調と恨み節を持った歌詞の矛盾した対立は、曲調=中心=北、歌詞=周縁=南を思わせる。曲調は明るく朗らかに人を引き寄せるが、歌詞はどぎつく馴染みがあるというよりも、当時はむさ苦しくて黙っていて欲しいレベルの内容に映ったかもしれない。この曲調と歌詞の矛盾には、ミシシッピとアラバマで相次いで起こった黒人への差別的暴行殺人事件に怒りと、もはや歌うしか他にどうすることもできなくなったニーナのやりきれなさが見える。

曲調=北はそうした感情を曲に落とし込むよう後押しする。しかし歌詞=南はその曲化してゆく感情を批判する。「ただ平等を訴えるだけでは意味がない」と。ミシシッピはくそったれだと言ってしまわねばならないと。

ところで、実はくそったれだったのはニーナの私生活もであった。ニーナは自身の夫兼マネージャーから度重なるDV被害に遭っていた。結果的には離婚することにもなるのだが、夫のマネジメントを高く評価してもいたため、DVすら夫と別れる理由にはならなかった。しかし、その一体であった2つを分けたのは、やはり社会的な現象であった。キング牧師の死やベトナム戦争は限界を彼女自身に予期させたのか、公民権運動に傾倒後の商業的ヒットがなかったということに夫と関係を持っている意味を見失い、離婚というDVとの決別を言い渡した。一度は中心に上り詰めたかのように見えて、再度周縁に押しやられた格好となった。事実、彼女はその後世界中を転々と回ることとなり、アメリカという生まれ故郷=中心=北に戻ることができたのは晩年になってのことであった。

でも、彼女はそこまで自身を周縁に押し込もうとも思ってはいなかった感もある。世界中を転々と、と書いたが、初めはアフリカのリベリアであったものの、その後はスイス、オランダ、フランスとヨーロッパに根付いてしまう。もはや周縁に引っ込んでいるというよりも中心に突っ立って世の流れに身を任せていると言える。とはいえ収入は業界で売れていた頃とは打って変わって激減し、生活は散々なものだったらしい。やはり周縁なのか?

そう。彼女の人生を眺めていると、2つの極がいくつも折り重なっており、周縁に位置するのか中心に位置するのか次第にわからなくなってゆく、非常に劇的な性質を持っていることが分かってゆく。曲のジャンルも3つにまたがっているのであった。ジャズやブルースは周縁に、クラシックは中心に彼女を引き裂いてゆく。

彼女の人生の性質は彼女の患った精神病にも色濃く反映されている。すなわち双極性障害である。2つの偏った極を相互に複数持ち合わせることによって、やっと世界に立つことができる。綱渡りのように不安定な精神は両極に多くのおもりを載せなければ安定することができない。かといっておもりが乗りすぎると次第に筋肉疲労を起こし始める。耐え続けるためには綱の先へ逃げるしか無かったが、逃げる先でもバランスを取り続けなければならない。

―――

音楽において、特に西洋由来の音楽はバランスが重要である。例えば、音程をあわせることは基本中の基本とされる。少しでもずれた音が重なり合って音が波打ってしまう状態は、演奏中に長く続く音であればあるほど禁忌である。

曲を合奏する前、奏者は基準となる音を出す。吹奏楽ではB♭が定番の音である。ここで油断して、単純に音を出せばいいのだろうとタカをくくってはならない。同じB♭の音でも、口の形が微妙にずれることで指定の周波数と1つでもずれてしまい、2つの音がきれいに重なることなく、全体として縄跳びの縄が波打つように音の線が歪んでしまうのである。

まず初めに出されるのはオーボエ。人数が少なくてオーボエがいなければファゴットやクラリネット。次にフルート。サックスやバスクラリネットなど低音が入り、トロンボーンやチューバ、ユーフォニアム、トランペットが続く。中心は金管と比べて比較的音の聞こえづらい木管楽器である。

ではなぜ音が聞こえづらいのに中心に立つことができるのか?それは合奏において全体性が極めて重要だからである。オーボエやファゴット、クラリネット、フルートの音が聞こえなければ合奏にならない。たとえ比較の上で小さな音だとしても、その音が音楽の中で光って見えてしまう以上、その音は聴者に聴こえなければならない。全体として成り立っていることを聴者に主張しなければならない。

ところが、である。この全体性に注力し、より新たな全体性をつかもうとするあまり、いたるところにバランス棒を張り巡らせ、奏者にすべての要素を聴者が要求した結果、演奏できる奏者が類まれなる人物以外残らなくなってしまった。いくらなんでもバランス棒を持てるのは、人間大体において三本ぐらいなもんである。そもそも綱渡りをしている時点で結構すごいのに、その結構すごいことは機械と比べられて、まあそんなでもないかって簡単にあしらわれる。おいおいちょっとまてと、こちとら勉強したり働いたり、聴いてるあんたらと同じく生きてる間にちょっとずつ準備して頑張ってんねんぞと。ちょっとは心して聴いてくれもええやないかと。似非関西弁もちょっとは出ますぞと。なんにもわかってないのかもしれないけれど、高校生の音楽も中学生の音楽も、その人その人の短い人生の中でそれぞれ少しでもいろいろと考えながら何かを吐き出そうと努力してるんです。

一体それではその努力とやらはどこに見えるのか?わかりやすいところを言えば装飾。曲を紹介するための絵とか、譜面台を飾る切り抜き画用紙とか。音の方は・・・緊張しちゃってあんまり努力が見えるってわけじゃないかもね。まー、運指が難しそうなところとか、部分的にここだけきれいに聞こえる部分とかは練習の成果が見えるかも。すごい大会で優勝しなくても、結構それぞれで頑張ってますよーって。

日本社会では学校制度が人に強く影響していると聞く。しかしながら実際には学校は周縁に位置しているのが実感である。なるべく学校には近づきたくないというのが多くの感想ではないか。勉強は嫌い、青春も最低だった。人は意図的に学校を周縁に追い込む。母校の学生が演奏する演奏会など気にもかけない人が大半だ。

それは学校にいる時期があまりにも中心にすぎるからである。どうせ気が重くなるとか、そういった取るに足らない理由で学校から離れようとする。無意識的に周縁化を人々は試みる。そうやって心のバランスを取ろうとする。

大体学校しか思春期の核がない時点でおかしな話なのだから、どのように心のバランスを取ろうがやたらに批判することもできないのだけれど、じゃあなんで学校しか思春期の核となる場所が無いのとか、そういう問題意識をもってもっと学校にアプローチを仕掛けてゆくっていう方向性も気になるところではある。現状から一貫性をもって問題に取り組むとするならば、まずは学校とのコミュニケーションパイプを作る必要がある。学校の、人々に対する影響力、人にその後の人生の核となる考えを創りだす力が学校のどこにあるのかについて、多くを見極めなければならないだろう。

ある時期まで学校という中心に縛られていたために、卒業はその中心からの解放、拡散、あらたな中心を求めてかつての中心を周縁化させる。教師という職業の悲惨さはここにも垣間見える。将来国の中心を担う可能性ある若者を育てるべく、日々周縁の地において学生の疑問質問題行動に対処しなければならない。文字も読めない学生に文字とはなんぞやと問いてまわり続けなければならない学問の理想は学校の実態から程遠く、学校がそのように教師を振る舞わせることに失敗しているのは社会が学校をどのように利用したらいいのか理解していないからである。私たちはどうしてこんなにも学び直せないのか。かつてに戻って再度勉強し直すことができないのか。足りないところを補うだけの制度が整っていないのか。周縁を周縁として認識し、周縁はひとりでに周縁となっているのではなく、周縁であるように仕向ける主体がおり、そしてその主体とは自分自身だということに気がつくためにはあとどのぐらいの時間が必要なのだろうか。

―――

学校を周縁化しようとするのも、ニーナ・シモンが故郷であるアメリカを捨てて逃亡生活を企てたのも、どちらも本来であれば中心である場所を自分の中で周縁だと思い込もうとしている。そして自分以外の多くの人々がやはり中心は中心だといい、周縁化派は大いに戸惑う。学校周縁化派も、ニーナ・シモンも、やはりルロイ・アンダーソンに学ぶべきだ。彼は自分の子供の話すら無視をして、音楽に没頭した。自分の音楽が周縁であることなど微塵も考えず、ただひたすらに「好き」を突き通した。生活の隅々を見渡し、自身の「好き」をモチーフに曲を書き続けた。先程はそうした作品に空きがあると書いたが、その前の危うさについても再度触れてこの文章を終えたい。彼の曲に危うさが表現されているとわかるのは、人間離れした技巧を要求しているように聞こえるからである。そのため、奏者を苦難の道に導く。こんなにも困難な演奏を要求されているかもしれないのに、もしかしたらあまり自分の演奏は聴かれていないかもしれないという疑いはもはや現代においてどうしても拭えない。音楽はさまざまにある娯楽の単なる一部にすぎない。自信は確実にそがれてゆく。

ルロイの曲のどこから、ルロイの持っていたような集中を得ることができるのか?彼は技巧に富んだ曲を提示することで技巧に集中せよと言っているのか?いや、それだけではない。彼は奏者に、技巧への集中を促しつつ、なおかつそれが表現する日々の暮らしのおかしみを、その素晴らしさを掴み取れと言っているのだ。真面目に練習して中心化するだけではなく、その上に意図せず積まれてゆく周縁の価値を意識せよと言っているのだ。

周縁である演奏と中心の曲自身という蜜月関係は地層をうず高く積み、とりあえず腰を落ち着けるぐらいの山でゆっくり休みたい。あるいはもう少し高く山を作って山登りを楽しみたい。

(※1)http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=91935049

(※2)ドキュメンタリー映画より。

WHAT HAPPENED, MISS SIMONE?

https://www.netflix.com/title/70308063

文字数:6590