聴取の可能無限へ −ジェームズ・テニー『Pika-Don』試論−

「音楽」と「ことば」は、共同体の危機と常に密接な関係を持ってきた。

プラトンは、詩人=音楽家を美のイデアを模倣する者と断じ、共同体の危機をもたらす者として追放した。

他方でルソーは、共同体へ危機を伝達するために、自然の模倣から「音楽」と「ことば」が発生し、芸術が生まれたのだと説く。原始時代、野生人は巨人に対し単音節の感嘆詞で恐れおののき、その脅威を共同体に知らせたが、それはやがて分節化され旋律と言語が生じた。

我々の時代の危機、それは紛れもなく核の脅威であり、広島で起きたその悲劇はピカ=ドンという「ことば」で名付けられた。では現代にふさわしい「音楽」とはいかなるものだろうか?

会場の中央部に設置された観客席に対し、四方に張り巡らせたスピーカーから原爆に関する証言が、ときに理解不可能なほど同時多発的に再生され、異様な緊迫感を会場にもたらし、同じく四方に配置された打楽器が原爆投下の視聴覚的なイメージを「奏でる」—2016年9月11日という日に、日本初演が行われたジェームズ・テニーの作品『Pika-Don』は、手短にまとめればそのような作品と言えよう。

声の複数性は、この作品の中で大きな部分を占める。水平方向にも、また垂直方向にも、互いに別の声とも、また打楽器ともうまく絡み合う、そのような複数の声は、巧みな編集の賜物であることをまず留意しておかねばならない。

前半部にて、4人のアメリカ人男性の朗読によって読み上げられたものは、トリニティ核実験が行われたアラマゴードにてプロジェクトに係った者達(科学者、物理学者、准将、エンジニア)の証言であった。概して、皆冷静で達観しているかのような印象を与えるが、技術力に対する自信と、人類がこのような殺戮器を作ってしまった衝撃が交互に見え隠れするのだ。

後半部では、日本人被爆者の翻訳された証言を朗読したアメリカ人女性8人の声が流れる。それらはより同情的であり、悲劇を受動的に受け止める、そのような被害者の姿を忠実に代弁する。

全体を俯瞰して考えると、複数の声が四方から一斉に再生されるということもあり、演奏会場に居合わせた観衆が、全ての「ことば」を聞き取り、理解する可能性はあらかじめ失われている。

と同時に、あまりにも「ことば」が、容易に把握出来てしまう場面も多く存在する。例えば、一人の証言のみの場面へと移行するとき、観客はその「ことば」の把握に集中させられてしまう。また、この作品のキータームとも言える「August 6th」、「Air Plane」や「light」は、複数の証言から一斉に観客の耳に届き、彼らを緊張させる。そしてその後すぐに、あたかも「ことば」に規定されたかのように、打楽器は別のテクスチュアで展開し始めると、また観衆の意識はついていくのに精一杯となるのだ―。

この作品にはある特徴的な複雑さが存在するように思える。それは現代音楽でありがちな、複雑さを志向するマッシヴな音の塊でもなければ、圧倒的な作曲の技巧で構築された複雑さでもない。この作品は「ことば」を使って初めて聴こえてくる、新しい複雑さの聴取の可能性を示していると考える。その前に、まず我々は聴取という概念について、過去へと遡行する必要があるだろう。

シェーンベルクに作曲を学んだあと、アメリカ実験音楽のプラグマティックな気風と東洋思想に影響を受け、またヨーロッパ前衛のブーレーズとさえも親交のあったジョン・ケージ(1912-1992)は、1952年に「4分33秒」という音楽史的に極めて重要となる作品を発表した。

4分33秒という長さの時間、観客は演奏せずに沈黙する音楽家を見ながらも、周囲の環境音を聴き続けることを強いられるのだ。周知のようにこの作品に影響を与えたのは、ケージ自身の無響室の体験であったと言われる。

我々はコンサート会場で音楽を聴くとき、空気中の物理的な振動音を鼓膜で知覚しているが、それとは別に人間は日常において自分自身の血液循環系と神経系統の音という内部振動の音を常に聴いていており、ケージは無響室でその事実に遭遇したのだ。

つまり、ケージは、完全なる無音を体験することは不可能であり、なんらかの音が周囲に存在しているのだという事実を元に、「4分33秒」を作った。西洋音楽の伝統的な鑑賞方法を肉体化していた観衆は、日常にあるあらゆる音の存在に気づかせされた。このようなコンセプトで作られた音楽作品は他にはなく、従来の古典的な音楽の受動的な聴取概念を覆し、能動的な聴取への転回を多くの人間にもたらしたと言われる。

なるほど、4分33秒という時間の枠の中で、人間は多様な音を認識することが出来るだろう。ケージはこの作品で、どういう音を聴くべきか、ということを全く強制していない。音を分割していなければ、計量することもまたしていない。作曲家が音自体は全く作らずに、観衆は、分割することも計測することもなく、自分が知覚したと考える音を聴くのだ。肯定的に言うなれば、アナーキーな個人による、「無限の聴取」のあり方を提示したと言える。

公私ともにケージと親しかったジェイーズ・テニー(1934-2006)が、このようなケージの「聴取」の方法の影響を多少なりとも受けたのは紛れもない事実であった。ただ、どの芸術運動にも現代音楽の流派にも属さない、インデペンデントな気風を持つテニーには、少なくとも、他に3人の年配の作曲家に同程度の影響を受けているのもまた事実であったとされる。作曲時に何度も音を反芻して、倍音列を含む音の構造を聴いたと言われるカール・ラグルス、音律の過激な実験と自作楽器の制作に打ち込んだハリー・パーチ、そして音素材の拡張の頂点を目指したエドガー・ヴァレーズ。彼らもまた、実験音楽界の巨人たちであり、また勇敢な開拓者でもあったのだ。総じて言うなれば、彼らは何らかの権威の解体者でありながも、凡人が発想さえできないような、極めてユニークな創作精神の持ち主であったと言えよう。

実験精神に富んだ開拓者を自分の文脈に持つテニーは、音に対する認識を心理学的、または認知科学的に解析した上で、音要素を定義し直し、そしてそれをどう作曲に生かすか、という方向に関心があったのだ。例えば、自身の論文である『メタ・ハドス』では、単一の聴覚上のゲシュタルトである「クラング」を定義して、フレーズ、テーマ、旋律、和音、和声進行といった古典的な音楽世界では基本的な音楽要素を相対化させ、トーン・クラスター、ノイズ、具体音など多様な音素材を含む現代の音楽に対して、音の知覚の問題としてアプローチした。

こうした設定をふまえ、音を知覚の問題として捉え、心理学や認知科学を援用しながら「Pika-Don」を解析し直してみる。すると、声の複数性、意味を聞き取ることの困難さは、音響の知覚問題を研究した作曲家から故意に与えられたと考えるのは当然のように思える。ではどんな理由がかんがえられるだろうか?

複数の証言から、同じ単語がある短い一定の時間の中で繰り返し流される。この効果に注目したい。テニーの長年のパートナーであったローレン・プラットは、同じような単語を繰り返し出現させることを、西洋中世の歌曲に使われたホケット(しゃっくりという意味の声楽的奏法)を元に、ホケッティング (hocketing)と呼んだ。

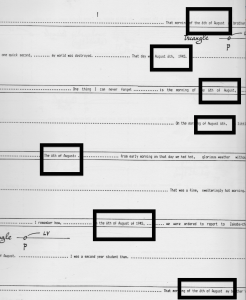

例えば「August 6th」という単語に関するホケッティングの使用法は図のように示される。

この場面では、なんと計7つの証言から同時多発的に「August 6th」と言う単語が流される。これらの声は、言うまでもなく、原爆投下という悲劇の幕開けとなる朝を指し示す。被爆者はまさにこれから起きる悲劇を目の当たりにすることになるわけであり、観客に一定の緊張を強いるという効果を発揮する。観客は必死になって全ての声部を聞き取ろうとするのだが、7つの単語を全て聴こうとするが故に、同時に今まで認識し理解できていた証言をも見失ってしまう。

この効果をテニーは『メタ・ホドス』でこのように述べる。

「もし近づけば、このテクスチュアはしだいにより均質ではなくなり、ついには距離が近すぎて、視野が二、三の要素にしか及ばなくなる。以前はより大きい単位—−テクスチュアとして知覚されるが、はっきりとは分離されない——にのみ込まれていたこれらの要素が、それ自体で単位全体となり、それらの間の空間は、連続性の事実上の切断として見られる。」

「ホケッティング」とはまさに、音認識のこのような連続性の切断の作用であり、テニーの意図した認識現象だったのである。

一方で、観客は、証言の意味を認識出来ないという絶望感と緊迫感にかられながらも、自分が把握できそうな証言をどうにかして選択しどうにかして意味を求める。もはや全体の意味をつかめない音響体にしがみこうとするのだ。

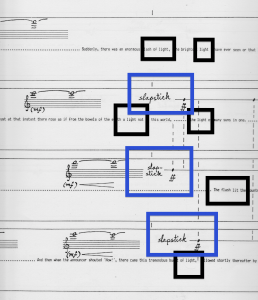

焦燥感の中、しばらくすると、今度は原爆投下を示す「light=ピカ」の「ホケッティング」が行われる。今まで背景音をならすのみの脇役であった打楽器が、ここで初めて、広島に落下した原爆の音(日本語では「ピカ」と言われる)として効果的に演出される。観衆は否応無しに「ピカ」という言語を認識するのと同時に、その視覚的な効果を表現したスラップスティックの鋭い音を四方から聴くという経験をすることとなる。

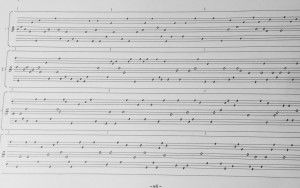

証言はまくしたてるように放たれ、その複雑性は高まっていくに連れ、時折一単語がなんとか理解できるほどの音響体となる。やがて、「lost consciousness」(意識を失う)という単語が幾人かの証言によって「ホケッティング」されると、 しばしの沈黙が続くが、すぐに原爆を示すもう1つの擬態語「ドン」を模した音表現が延々と続く。アルゴリズムによって偶然的に配置された3分間の打楽器の乱打の応酬が、強弱記号が最初のフォルテッシモ以外に全く存在しないという状態で続き、その後には意識を戻した証言者が陰惨な都市と被爆者の姿と語り始める―。

原爆の衝撃波の擬態音「ドン」の連続は、三分間と言う、音楽作品中においては非常に大きな割合を占める。その音はあまりに機械的であり、そしてあまりに均一的である。それは無数の、固有名を失った「ドン」であった。つまり、広島市を襲った衝撃波全体ではなく、個人個人の「ドン」という私的な体験を、無数の表現に他ならない。

ここでこのような考察が可能である。複数の証言は観客によって様々な聴取が可能であるが、完全なる聴取は存在しない。むしろ作品中では、作曲家がそれを妨げるようにホケッティングが行われる。中断が連続的に繰り返すので、単語の選定まで考えて聴取の組み合わせを考えると、それは観客による証言の選定のヴァリエーションは無限に近くなっていく。

他方で、時折はっきりと聴こえる時がある「ことば」は、ある定まったシニフィエを指し示すのだが、それは打楽器のピカとドンを示す。ピカとドンの聴覚的な効果が、多数の打楽器によって表象されるのだ。本来単一であるはずのピカを示すスラップスティックも4回打たれさらには、ドン=衝撃波を示す連打は3分にわたって続く、この音楽作品は、1つの音(個的な原爆体験)を自覚的に聞き取ること不可能性を観客に強いるのだ。

(複数の証言の単語レベルの聴取)×(複数の打楽器の聴取)=?

とすると、この式のように「ことば=証言」の聴取の複数性と、「音」の聴取の複数性の組み合わせにより、観客が選択する音のヴァリエーションはほとんど無限なほどに拡散していると言えるだろう。しかしそれは実無限のようであるが、観客が積極的に選択する可能無限なのだ。

ケージの聴取は、4分33秒という一定の時間の中に、分割出来ない無限の点が含まれており、それは実無限の聴取をすることであると言える。対して、音楽を知覚の問題としてアプローチしたテニーの聴取は、ある一定の時間の中で、分割出来る点が無数にあるが、全体を通した聴取のヴァリエーションが無限であるという意味において、可能無限な聴取を志向したのだと考えることが出来るだろう。そして可能無限な聴取を提示する「音楽」を作るにはシニフィエを持つ「ことば」と音の組み合わせなしにはあり得なかったのだ。

冒頭で、人類の危機とは核の危機であると述べた。そして、原爆のように莫大な人間が犠牲となった人類の危機を1つの作品へと昇華するには、汲めども尽きぬ悲劇性に留意する必要があり、そのような複数性をテニーは示したのだ。

ジェームズ・テニーは自身の実験的な作品である『Pika-Don』において、ケージが示した実無限の聴取から可能無限の聴取を見いだした。そして現代における共同体の危機の芸術的な表現を示した。ことばと音を使ってこの2つに見事に成功したと言える。

文字数:5287