Making Loveで考える

今日我々の前に存在する映画/映像の状況を俯瞰し記述するためには、前世紀に映画というメディアが到達した偉大な達成を踏まえつつも、映像メディアに関する考古学的な遡行と、ネットや携帯を中心とした技術革新により我々の映像文化に日々変化が訪れていることに絶えず注意を張り巡らせる努力が欠かせない。

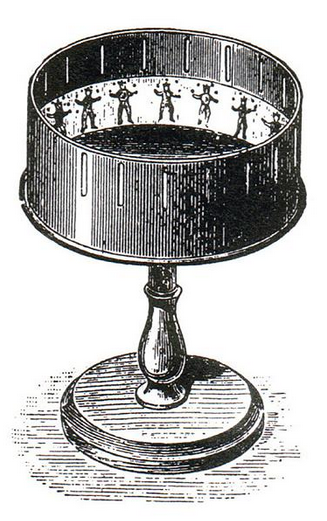

映画史が正式に幕をあける遥か以前の1834年、イギリスのウィリアム・ジョージ・ホーナーによってゾエトロープ(ギリシア語で生命の輪を意味する)という視覚的=光学的玩具が発明された。同時期に複数の人間によって鑑賞が可能であるという意味において、その先行機であるフェナスキトスコープよりも現代的なメディア性を持っていたとされる。

回転ドラムの形象をしたゾエトロープの周囲には、興味を持った多数の観衆が集まり始め、ドラムに触れて回しては、側面のスリットを覗いてアニメーションを鑑賞したとされる。

日本語では回転覗き絵と称される、その当時新しかったメディアは、多くの人間の目にとまり人気を博したと言われる。ゾエトロープを回して中を覗き見ると平面的な絵が単純な反復をする。そこには催眠的な効果も感じられるが、観衆はそのような親密的で直接的な玩具に遊び、心を満たしたのだ。

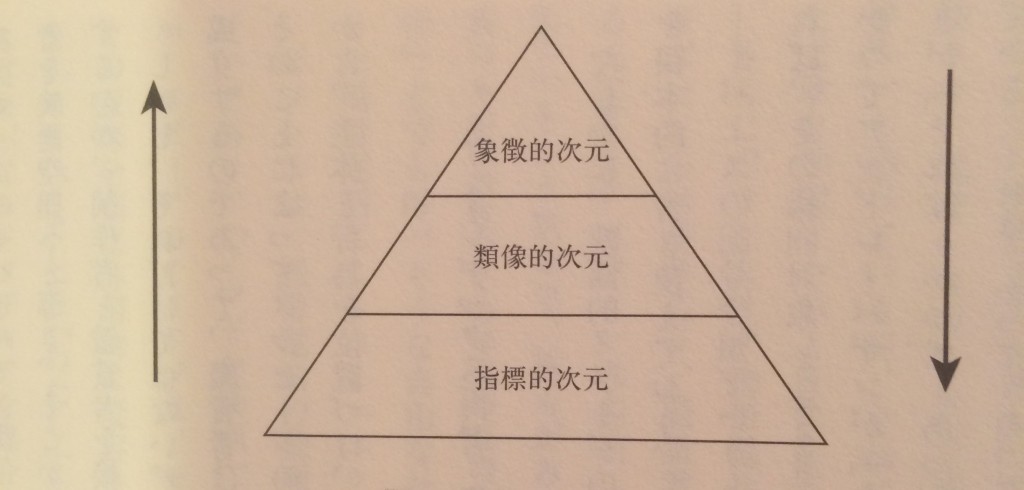

ダニエル・ブーニューは、コミュニケーション論、メディア論の基礎理論として、パースが定式化した三つの記号分類を図式化しピラミッド化した。そこには指標的、類像的、象徴的次元という次元がある。指標的な次元は基層をなし、人間のコミュニケーション活動やメディアの活動を支えている。

階層は上層にいくほど、文化的かつ知的な方向性が強まる。直接的、一回性という接触関係から脱却し、象徴記号は抽象度の高い記号となる。言うまでもなく、抽象度の高い象徴の次元には、言語、特に文字を典型とする象徴の次元がある。

西洋近代によって洗練化された諸芸術は、抽象化されるに伴い、ピラミッドの最上層に君臨する。前世紀に一つの完成をしたと語られている映画もまた、まさにこの頂点にくるものだろう。

映画史以前に誕生した原始的メディアであるゾエトロープは、接触性の次元に位置するメディアなのだろう。親密性、直接性、真正性と幼稚な反復性を備えているとは言えるだろうが、貧しく素朴なメディアであるには違いない。

知的なコミュニケーションは、その方向性として指標的から象徴的な次元へと上昇していった。他方で、スマートフォンやSNSなどの現在のメディアの発達方向は、象徴的、類像的な次元から、接触性へと領域を拡張しつつある。

Youtubeやtwitterのようなメディアはそのような接触性を前景化させているのだが、それは同時に現前性、親密性、そして真正性を内在させていくコミュニケーションのあり方である。ある意味において、ゾエトロープのようなメディア的存在へと回帰していると言える。

渡邊大輔は、今日において、そのような接触性を志向するメディアを日常的に経験する我々の映像環境を「映像圏」と名付けた。しかし一体「映像圏」の中で生じる新しいリアルとはどのようなものなのだろうか?

我々の時代のメディアとして、すっかり多くの人間に血肉化されているYoutubeにおいて閲覧可能なミュージックビデオであり、ネット時代の映像表現としてLA在住の日本人ビートメーカー、starRoによる「Making Love」のミュージックビデオを挙げてみよう。

starRoは現在、豊穣な西海岸の音楽シーンに支えられ、トラップソウルと呼ばれるジャンルを確立しつつあるが、映像もまた他には類を見ない現在性を孕んでいるように見受けられる。

そこには様々な愛の肯定的な感情が、場所や時間を超えて鮮やかに刻印されている。

朝の光を浴びて原宿駅で出勤する人々、そこでふと顔を上げる金髪に染めた日本人女子。平和に海辺を歩く親子。公園でのんびりと散歩し合っている熟年の夫婦。LAの郊外でホームパーティを開き、気のおけない仲間と抱擁し合う若者たち。

また、美しい自然や動物の姿も映し出されている。アメリカ西海岸特有の乾いた山肌に日が当たるのだが、日が昇るにつれ、影の傾きが変化していくことがわかる。鮮やかな色をした孔雀や極彩色の花にあぶが戯れ、飛び去っていく姿が映される。

後半には、黒髪の女性の姿が、視聴者に対しまるで恋人のような表情を見せ、カメラの正面で見つめてくる。彼女は我々に向かって微笑み、ときおり見せる表情は親密性を感じさせ、映し出される視点はプライヴェートなものに感じられる。終盤に入ると、starRoは演奏を止め、瞑想に耽けるかのように、目を閉じ静かに余韻に浸る。

全体を通して見ると、そこには多様な愛のかたちが映し出されており、そしてその瞬間を味わうかのように捉えられ、いささか暴力的に行われる反復がある。あたかもジャンプカットのような手法で、いささか乱暴に切り取られ繰り返す反復映像は、われわれに強い印象を残すのだ。

「Making Love」というタイトルは、恋愛感情を抱くときの時間的な感覚を思考させる。恋愛感情を持つとき、人はある種の夢想的な状態であり、対象の人物のことが頭から離れず反復して想起されるような現象が起きるのだが、この作品における映像の反復はそれをうまく示しているように見えてならない。

もちろん、多くのものが指摘することであろうが、テクノやハウスといった反復的なビートを内在する音楽ジャンルや、それ以外のジャンルのミュージックビデオにおいても、音楽的要素が反復することは多く、それに同期させるように反復する映像表現もまた多いのは事実であろう。

しかし、それらのミュージックビデオでの試みとは、反復すること自体の単純な面白さの提示や、エッシャーのだまし絵的な錯覚的な効果を狙ったものがほとんどで、「Making Love」における反復はそれらとはほとんど異なるように思える。そこでもたらされた反復性とは恋愛感情のリアルに接近するように見えるのだ。

もう一度、「Making Love」で反復された映像の細部を注意深く見てみよう。そこには単なるジャンプカットという技術を使った反復映像の集合ではなく、モアレ状になった荒い画質の集合が独特の視覚的効果を発揮している。

それらがある効果を発揮するように感じるのだが、これはつまり単純な映像の反復なのではない。私たちのネット世界で反復に最も身近なフォーマットであるGIFの導入なのである。

無名の若手監督であるダスティン・ムンチョウによると、最初に通常の色彩の設定で撮られた映像を、GIF化し、ダウンサイズし、拡大し、シークエンスへと再編集して挿入したとのことで、さらにその後色彩の加工をしたという。全てのプロセスは手動で行われ、それは実験的な手法だったとのことだ。

GIFは転送しやすく、単色のロゴや簡単なイラスト作りに向いている。一方で8ビットのため最大256色しか使えずフルカラーからこのフォーマットに圧縮すると、元の配色に戻すことは不可能であり、またノイズが生成しやすいという構造的な欠陥がある。

しかしGIFの人気は途絶えることがなく、むしろ上昇さえしている。VineやTumblr、Facebookなどで多くの者の目に触れているフォーマットであるし、今年の7月になって、LineにおいてはアニメーションGIF形式のまま送受信ができることになったのは記憶に新しい。

GIFの特徴は、その簡素な反復と一種の玩具のようなユーモアを持つ。多くの人間に楽しまれている玩具のような存在であり、そこにはゾエトロープの持つような親近性、直接性、真正性に回帰していると言えるだろう。

人間の経験に常に回帰するような映像表現が好きだというムンチョウは、GIF化という方法論を導入し、あえて画質を粗くするという手法によって、監督はこれらの効果の発揮を狙っているのだ。

しかし、youtubeとい動画共有サービスの中で、システム的にはその必要のないGIFというフォーマットを、元の映像に再編集して入れ直すことには、より複層的なリアルがあるように思える。

それは現実的にはかなり複雑な「映像圏」の中で生じるリアルであり、GIFを使用するメディアで培われてきたリアルとyoutube上で構成されてきたそれとの奇妙な融合であり、不思議な現前性の現れであり、指標的次元におけるあ新しくて独特のリアリティの創出なのである。

「映像圏」の中で、新しいメディアやフォーマットが次々と登場し、次々と忘れ去られていくが、「Making Love」は独特なリアリティを感じさせる。

それは GIFというメディア自体が持つ特徴に監督が自覚的であったからであり、さらに指標的次元におけるさらなるリアリティの創出があるからだ。

そしてそのような固有性の体験は、恋愛の固有性に隣接するのだろう。

starRoの「Making Love」は、トラップソウルというジャンルの音楽もさることながら、複層的な映像に多くを追っており、そこにインターネット世代の映像と音楽が幸福に「Making Love」をしている様を見ることができる。

文字数:3727