灰のような、軽さ――リオ五輪閉会式について

/

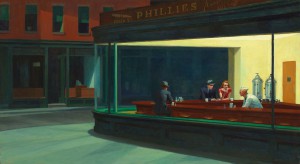

《Nighthawks》by Edward Hopper (1942)

例えばエドワード・ホッパーの《ナイトホークス》に描かれたように、格子状の街を斜め45度に構えて視界に収めてみると、建物群が縦に横に走らせる直線は所々にXを作って画面外の消失点へと伸びていく。画面の中心に消失点があれば、そこを基軸にした視線の散歩道が見えるのだが、唯一の消失点を都会の中で見失う私は進むべきか戻るべきか分からなくなり、そこで目に入ったバーに視線を逃げ込ませざるを得なくなる。デカルトにとっての十七世紀オランダが、マルクスにとっての十九世紀ロンドンが巨大商業都市でありながら“砂漠”として現れたと論じたのは『探究Ⅰ』における柄谷行人であるが、二十一世紀における都会もまた、いつでも“砂漠”に変貌しうるものだ。そこではあらゆる場所が基盤を失い、それ故にどこもかしこが平等であるという意味で別種の安定状態にある。未だ言語ゲームが成り立っていない《他者》とのコンタクト、それをマルクスに倣い「命懸けの飛躍」と呼んだ柄谷の他者論に依拠すれば、都会という“砂漠”における我々はディスコミュニケーションを招く「飛躍」を常に前提せねばならず、そうすることによって誤解がもたらす取り返しのつかない暴力を未然に防ぐことが出来る。「命懸けの飛躍」が浸透した空間において、「飛躍」は最早「命懸け」ではない。迷子になった時はバーカウンターに腰を下ろせば良い。

トーキョーの地下をご存知か、若いの

邦に敗れしものたちはその昔

列島のへそ目指しそぞろ集まり

酒樽みたく抱く夢の遺灰、

諸共深く堀り葬ったそうじゃ

立ち並ぶ高層ビルが、ホラ、

突きたてた墓標のように見えるじゃろうか

(あるぱちかぶと『トーキョー難民』)

「移動」が自分の「ホーム」である。野田努によるインタビューでこう語るのは、Jラップの異端児、あるぱちかぶとである。掃溜めの中でなお怯むことを知らない欲望と自尊心によって誕生し、進化を経てきたラップは、あるぱちかぶとがアルバム『◎≠(マルカイキ)』を発表した2010年にはその生まれ故郷を遠く離れ、地域をレペゼンすることもなく、“砂漠”の自由を彷徨うことになった。彼の口からひたすら流れ落ちる歌詞は、あまりの流量に意味を追って把握することもままならず、言葉の洪水にある種の感覚麻痺状態になった時、そして息を吸うことを思い出した時に、歌が生みだす身体的快楽の片鱗を味わうことになる。『トーキョー難民』と題す曲では、東京から世界の裏側に至るまであてどもなく地名の羅列が続き、「世界をひたすら旅する曲が作りたい」という彼の企図が見事に功を奏している。その果てに「どこでもない」という名の安住地は見出される。

あんたがたどこさ、其処さ

其処どこさ、此処彼処さ、どこでもないさ、

(あるぱちかぶと『トーキョー難民』)

東京の地下をご存知か、若いの。コンクリートの下には古の農耕民を支えたであろう柔らかくも肥沃な沖積平野、更新期に海底から隆起した洪積台地、そこに巣を作る鋼鉄の大蛇トーキョーメトロ、豪雨を飲み込み洪水から地上を護る地下調節池、そしてナマズのように息をひそめた三枚の大陸プレート。しかし、中沢新一が東京に潜って描き上げた四次元の地図はもはや時代に求められておらず、むしろ全てを表層に還元してしまうドラえもんの四次元ポケットこそが二〇一六年現在のファッションなのではないか。トーキョーの地下にあるもの、それはリオである。

/

元来そこにある古層に土地のHistoryを見出すより、映像という表層で新たに作られる無場所のHistoryに欲望はより触発される。二〇一六年八月二一日、リオから東京への五輪旗引き継ぎ式のために制作された約二分の映像からそう実感した。ゼロベースに戻されたザハ案、ベルギーから訴訟を受けた佐野研二郎、そしてブラック・タイディング騒動などの様々な「トラブル」を経つつも開催は無事確定、残るは四年後に向けて人々の期待を高めるのみ。そして、日本のトップクリエイターを集めて演出した引き継ぎ式では見事なパフォーマンスにより世界中の心を鷲掴みにした、ことだろう。ポピュラーミュージックの最前線を走り続ける椎名林檎、誰も見たことのない映像表現を生み出すチームPerfume、そしてキャプテン翼、ハローキティ、パックマン、ドラえもん、マリオという世界に広く受け入れられたキャラクターたちの饗宴、アスリートたちと東京の街並み、それらがビートに乗って踊り廻るプロモーション映像。

この映像では、方向性の違う二つのHistoryが作られている。一つは古典的な映像論にお馴染みのモンタージュ理論に基づき東京を外的に語るHistory、そしてもう一つのHistoryは東京を内的に語る。前者は、カメラが捉えた光景をリアルタイムで遠地の液晶モニターに映し出すことが可能となった、アフター・テレビジョンのメディア環境に関係する。細かく言えば、映像内でマリオに扮した宰相Aが、地核を挟んでリオの正反対に位置する東京からドラえもんのひみつ道具、土管を通ってスタジアムに設置された土管から現れる、というイリュージョンは①リオから渋谷を直視することはできない、②カメラと電波というメディアがあれば見ることが出来る、③スタジアム内に宰相Aの姿が見えない、という条件が整った上で起動する。種も仕掛けも露呈しているマジックショーでしかない。それにも関わらず、この映像経験がある種の愉快さを産むのは、映像という虚構は目前にある現実に接続し得る、つまりモンタージュ(組立)し得るものとして扱うことができるからだ。別の言い方をするなら、虚構を現実と接続し、魔法のような物語を自ら進んで構築できる者だけがこのショーを愉しむことが出来る。現実と接続された厚みのない表層、虚構は、他の表層を意味付け、その基礎となる古層へと様相を新たにする。すなわち、東京の古層にあるものは空襲で焼き尽くされた街でも大陸プレートでもなく、リオのエスタジオ・デ・マラカランなのだという第一のHistory。

第二のHistoryは、東京を舞台にアスリートとキャラクターが共演する、というこの映像の特徴に表れる。閉会式が行われた直後に多くの人が指摘していたことだが、ここに配されたキャラクターたちは決して無作為に海外受けの良いものから選抜されたとは考えられない。キャプテン翼は南米、ハローキティはヨーロッパ、パックマンはアメリカ、ドラえもんはアジア、そしてマリオは世界中という風に、各キャラクターとそれぞれが広く受容されている地域を照応することで映像の巧妙な設計図が見えてくる。東京が如何にグローバルな文化生産装置であるか、そのアピールのためにはまさに広く海外で受け入れられたキャラクターたちを散りばめるのが最適解であろう。世界中を魅了する文化を産み出してきた日本、東京というイメージ。そこには電気、水道、交通機関など文字通りの豊富なインフラストラクチャーが整っているに留まらず、キャラクターが国境をまたいだ共通言語になる、という意味で文化的なインフラさえも完備されている。実際、素性を知らない外国人を前に、ジャンプ漫画やアニメの話題を以ってコミュニケーションの糸口とすることが私にも屡々あった。異国であるにも関わらず共有できる文化言語があるということ、それが東京について映像が語る第二のHistoryである。

絶対的な宗教的信仰や政治的信条などの「大きな物語」が失われた時代もなお、スポーツの祝祭は継続されている。共有できる規則を確認しその都度新たな物語を創り出す営み、それは五輪の一つの機能であろう。メディア環境における共通言語の確認(第一のHistory)、東京という地に共通言語があることの宣伝(第二のHistory)。以上がリオ五輪閉会式五輪旗引き継ぎ式にて行われたことである。二つのHistoryを通して明らかになることは、東京は幾重にも、そして多義的にも無数のパイプラインが網目を成す交通都市だということだ。虚構が現実と区別できず、むしろ東京においては台地の上に立つ建築物以上に建築物の表面に取り付けられた紙やモニターこそが、我々のライフスタイルや世界観というものを雲のように構成し、欲望の方位磁針となる。そもそも特定の区画を線で囲んで「東京」と呼び表した時点で、それも誰かが施工した法律としてのフィクションでしかない。湾岸戦争は起こらなかった、ではないが、東京という幽霊もアドレスとして存在するのみだ。しかし、この幽霊の体内に入ることは容易い。土管の網の目は、エアポートという形で今やリオに限らず世界中に張り巡らされているからだ。年間四千万もの人々が海を渡って成田と羽田に降り立つ、文化と交通のインフラが内外へシナプスを張り巡らすハイパー交通都市、それがこの映像によって忠実にも表象された東京である。

その地に積み重なった歴史を捨象し、血液のように循環する表層的イメージだけが偏向的に描かれている、という躰の批判は不十分である。「『移動』が自分の『ホーム』である」と語ったあるぱちかぶとを思い出そう。古層に支えられて屹立するものとして「ホーム」を考えれば、「移動」を支えるものがボーイングという交通のインフラ、キャラクターという文化のインフラだと言える。大地(航空機にとってのエアポート、キャラクターにとっての作家・原作)に根差していながら、そこから切り離されることにその本質を持つもの、生き方。(ラッパーとして名を轟かせつつも、一枚のゴールデンレコードを残してシーンを去ったこの詩人の挙措は自身の思想に甚く律儀ではないか?)バラバラでは意味をなさない表層が、別の表層と接続することで古層として機能する。それは映像メディアに限らず、まさにエアポート同士がジェット機によって繋げられることでその存在意義を獲得することにも通じ、そして大地とは異なるロールを持つ基盤として、「移動」は表層を古層化する。「移動」それ自体が古層としての機能を満たす時、「移動」によって支えられる「ホーム」が成立する。不安定な大陸プレートの上に立っていようとも、この街はグローバル・ネットワークというプレートに支えられている分、“半ば”平衡状態にあるのだと言えよう。然り、この東京のインフラ充実度には頼もしさがある。だが、このメトロポリスが地球の裏側をパージしえない基盤としているのと同様に、地中深くに眠るナマズとも常時接続状態にあるという事実を見逃すわけにはいかない。

斯くして表層と古層をめぐる権利問題は円環を成す。TOKYO2020のプロモーションは東京の豊饒なインフラを以って「おいで」と囁く。だから私は完全に同じ理路を以ってこう主張したい、「来るな」と。

津波で消えた瓜生島の伝説のひとつを私は子供の頃聞かされました。

この島には島民の信仰をあつめた地蔵菩薩があり、その顔が赤くなると、島は沈む、といういい伝えがあった。悪ガキがいて、この迷信で騒がせようと、ある夜菩薩地蔵の顔に朱を塗った。島民は驚きあわてて避難したけど、悪ガキは自分のしたことだとせせら笑って島にのこった。島とともに彼の姿は消えた、という話です。(磯崎新『偶有性操縦法』)

/

日本からリオへ飛んで来た宰相Aにオーディエンスが興奮の渦に包まれた祝祭の夜が明けて、椎名林檎が提供した曲に関する小さな話題が上った。ショーの間に流された曲の中に、野田秀樹の戯曲『エッグ』(2012年初演)で使用された曲が入っていたが、『エッグ』は五輪の熱狂と戦争の熱狂を重ねて描いた作品であり、これを他ならぬ五輪の舞台に持ち込んだことは林檎の風刺ではないのか、という推察である。林檎自身が何を言おうとも、真意は決して明らかにならない。映像も音楽も切り離されて意味を喪失し、モンタージュされて意味を獲得する。その暴力的で刹那的な“軽さ”を彼女は理解していた、だからこの曲を採用したのではあるまいか。この時代、ナイトホークスの時代、n点透視図法の時代、水球選手からキャプテン翼へ、そして宰相Aへと受け渡される紅球を一つの消失点に過ぎないと切り捨てること、それは必然的に自分自身の“軽さ”を認めることに至る。一度の「飛躍」が「命懸け」でなくなることは、同時に誰もが風神のひと吹きで遠くへ連れ去られることを意味する。では、“軽さ”を如何に生きていくか、如何なる“軽さ”を目指していくべきか。

・擬態について

五輪旗引継ぎ式の映像をイメージ群のコラージュ、パッチワーク的映像として捉え、最低限に意味は伝わるものの、所々に唐突な飛躍感のある文章を狙いました。

文字数:5177