観客、旅人、人類学者

「私」と「社会」の関係から2010年代の世界情勢について考えてみる。

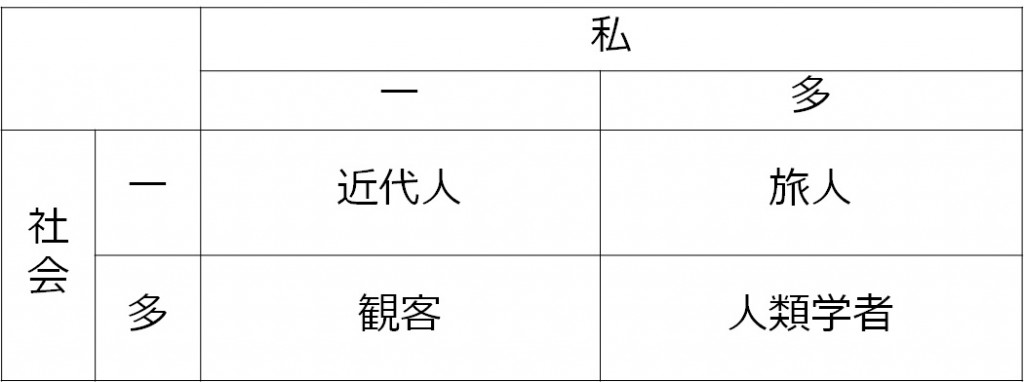

西洋近代における「私」と「社会」の関係は《一人の私と一つの社会》というものであった。哲学者であり数学者であったデカルトに端を発する「主体」「客体」という二元論の影響下にある近代においては、すべてを懐疑した後に確実なものとして残る「私」とは明確な輪郭を持つ主体であり、その同一性は疑い得ないものとして見いだされることになった。そして「私」が所属する「社会」とはその均一性、同質性を想定されたものであり、分析可能な一つの実体として措定された。その西洋近代からの影響の元に出発した明治以降の日本近代においても、《一つの私と一つの社会》という関係において「私」と「社会」は施行されてきた。ここで、《私》と《社会》の関係を《一》対関係において思考する主体を「近代人」と呼ぶことにする。

我々が直面する社会は本当に《一》なのだろうか。近代以降、特に現代では様々な学問分野において社会を複数のレイヤー、複数の部分からなるネットワークとして解釈する視点が導入される。哲学における可能世界に関する議論もその一つであろう。そして「一つの社会」に対してラディカルに疑問を投げかける方法が演劇や映画で見いだされるといえるであろう。演劇や映画では演じる身体や映像によって社会を様々に変形し、観客の目の前に多数の社会を現出させることができる。《一つの私と多数の社会》を実現するものとして演劇や映画が存在する。このように《私》と《社会》の関係を《一》対の関係において思考する主体を「観客」と呼ぶ。

十九世紀から二十世紀にかけて、西洋社会が民族誌的な興味によって南米のアマゾンややアジアを訪問して現地を探求した様子が多数記録に残っている。そこに見られるものは探求者自身の混乱や日常からの断絶であり、自身が以前とは異なる「私」へと変貌する様であった。それは現代の旅行者においても変わらない。「私」は旅を経験することで内部に亀裂をはらんだ別の私=複数の私に変貌する。ここにみられる《私》と《社会》の関係性とは《多数の私と一つの社会》とでも呼ぶべきものであった。社会との関係性を構築するにあたって、「私」が別の「私」へと変化してしまうこと、外部に差異を見いだすのではなく自身に差異を導入してしまうこと、このように《私》と《社会》の関係を《多》対の関係において思考する主体を「旅人」と呼ぶことにしよう。「観客」が傍観者的な立ち位置にとどまることに対して、社会に対して自身を没入させ、以前の「私」とは異なる「私」に変貌する「旅人」が現れたのである。

そしてポストモダン以降の現代において、人類学の転回とも呼ぶべき思考の変貌がダイナミックに進行している。そこにおいては多元的であり部分のネットワークからなる社会に対して、多数的なパースペクティブから民族誌を記載するという思考が見られる。特権的な個人のパースペクティブから民族誌を記述するのではなく、すべての人やモノがパースペクティブを持っているとし、さらには社会を複数の表象ではなく、社会自体が多元的に複数存在するということとなる。そこでは「私」は溶解してしまい、多数の視点=パースペクティブのみが同時に存在する。《多数の私と多数の社会》といえる関係性、《私》と《社会》の関係を《多》対の関係において思考する「私」とは言えない「私」をここでは「人類学者」と名付けよう。

「人類学者」とは近代~ポストモダンの「私」を乗り越えるものとして措定される。個人と社会の関係性を《多》対として思考することは、有限な関係性を無限に開くことであり、閉塞感に包まれた2010年代の世界情勢を思考するきっかけとなるものであろう。「人類学者」が「社会」にもたらすものを論じる前に、少し議論を遠回りさせてみることにする。

ここまで「私」と「社会」との関係性を《一》と《多》によって四つに類型化して分類することを試みた。しかし「近代人」「観客」「旅人」「人類学者」は決して歴史的な推移を意味しない。古代ギリシャにおいても「旅人」や「人類学者」は当然存在したであろうし、現代においても「近代人」は圧倒的な多数派と言える。ここでではさらに、この四つの類型によって2010年代の世界情勢の記述を試みてみることにする。

1.「ポスト真実」:近代人から観客へ

オックスフォード辞書が2016年の言葉として「ポスト真実(post-truth)」を選んだことが報道された。イギリスのEU離脱に関する国民投票やトランプ次期米国大統領の選挙戦における発言が、「嘘」あるいは「事実」と証明できないようなものであったことから生まれた言葉である。ここに日本における豊洲市場の「盛り土」の問題や、2020年の東京五輪の会場に関わる様々なトラブルをあわせて考えても良いかもしれない。

本論におけるこれまでの議論に当てはめてみるならば、それは政治の世界における「近代人」から「観客」への変化を示すものといえよう。共和党のトランプ次期米国大統領と民主党のヒラリー氏の選挙戦において選挙民が感じたことは、米国には二つの社会があるのであり、《一つの私と多数の社会》という関係性が存在するということであろう。政治の世界において「真実」が複数あることが広く認識されたのである。アメリカの国民はただ「観客」として複数提示される「真実」らしきものを受容するのみとなったように見える。

2.「IS(イスラム国)」:観客から旅人へ

2015年に発生したIS(イスラム国)による日本人拘束事件およびその後の人質殺害によって明らかとなったことは、我々が非西洋の社会と対面するときに「観客」の立場に居座ることは許されず、常に自分自身の変容、《多数の私と一つの社会》の関係性を生きることになるということであった。それは「観客」から「旅人」への変化を示すものであった。

ISが迫るのは西洋が信じる「多様」で「寛容」な社会が良いとする価値観の否定であり、社会が《多》であることを良としない価値観である。そのような社会に直面したとき、西洋は「私」の価値観の変容を迫られているのであり、外部から「観客」として接することが許されないという事態が見られた。すべての「私」が「旅人」となった。

3.朴槿恵韓国大統領辞任:観客から近代人へ

韓国の政治の激動が収まらない。朴槿恵韓国大統領が一民間人女性であるチェ・スンシル氏に対して国家機密に当たる情報を流していたことが発覚し、朴槿恵大統領が辞任を表明したが、相変わらず韓国国民の空前の規模のデモが続いている。これは日本や米国の政治において起こっていることと大きく異なっているように見える。

韓国の政治状況に対してこれまでの議論を当てはめてみると、そこで起こっていることは「観客」から「近代人」への移行と言えるであろう。《多数の社会》が存在することに韓国国民は怒っているのであり、《一つの私と一つの社会》という安定した強固な関係性に戻ろうとしているように見える。韓国の国民は「観客」という位置を放棄し、「近代人」たることを選んだ。

4.エジプト革命:観客から人類学者へ

2011年の「アラブの春」と呼ばれる一連の革命の過程で、エジプトにおいてはデモによってムバラク政権が倒されて、長期独裁政権に終止符が打たれた。そのきっかけとなったのはインターネットで警察の不正を告発したプログラマーが、警察官の暴力によって死亡したことであった。

ムバラク政権の姿勢に対して、エジプト国民はイスラム教で禁じられた焼身自殺による抗議を行ったが、政府によってデモが鎮圧するかに思われた。しかし最終的にFacebookなどによるSNSのネットワークがデモを拡大し続ける武器となり、ムバラク政権の打倒にまで至ったと言われている。「アラブの春」に見られたデモとは「私」を超えたネットワークによって多数の「私」を接続することによって社会変革を実現したのであり、《多数の私と多数の社会》という関係性を見いだすものとして記憶されるべきであろう。「観客」ではなく「人類学者」になることによって、社会の多数化=革命を引き起こしたと捉えることが可能である。

「近代人」「観客」「旅人」ではなく「人類学者」が現れる社会とはどのような社会であろうか。《多数の私と多数の社会》が受け入れられる社会ではなぜ「革命」が胚胎するのであろうか。

ここで鴻英良の「叙事詩と革命、もしくは反乱」という論考を参照してみる。

鴻は紀元前八百年ごろのギリシャにおいて、「叙事詩」が誕生する少し前にギリシャとその周辺地域で革命のようなものが起きたのではないかと論じる。そこでは二十世紀のメイエルホルドとブレヒトの「叙事詩的演劇」とロシア革命を考えることが傍証となるとし、メイエルホルドが演出した叙事詩的演劇である『ミステリヤ・ブッフ』について論じる。それではメイエルホルドの演出とはどのようなものだったのだろうか。

中断の政治学とでも言うべき方法によって、無数の断片に分断されている叙事詩的な革命の物語を、エピソードの連なりとして、しかもそのエピソードを、サーカスや見世物小屋でのように観客に提示して見せようとした『ミステリヤ・ブッフ』の舞台は、観客に喜びを与えるとともに、思索へと誘いもするという叙事詩的演劇の理念を、そのような標語は使っていないが、実現していたのだと思われる。(鴻英良「叙事詩と革命、もしくは反乱」)

鴻が指摘する叙事詩的演劇とは、断片化した物語=社会に対して、観客は思考に誘われて「私」自身に切れるが入るようなあり方を理念としたのではないか。叙事詩的演劇とは本論で論じた《多数の私と多数の社会》が実現する世界であり、「人類学者」的な世界観と言えるのではないか。そして鴻が推論するとおりに叙事詩と革命の関係性が成り立つのであれば、「人類学者」と革命の関係と思考することができるのである。

2010年代を精神分析でも社会学でもなく人類学の世紀とすること。革命の可能性は人類学者を生成することにかかっている。

[参考文献]

ミシェル・セール『作家、学者、哲学者は世界を旅する』

マリリン・ストラザーン『部分的つながり』

鴻英良「叙事詩と革命、もしくは反乱」

文字数:4223