ゲンロン 大森望 SF創作講座 2025

ゲンロンSF創作講座2025へようこそ

2016年4月にスタートした「ゲンロン 大森望 SF創作講座」はとうとう10年目に入り、このほど、第9期を開講することになりました。

始まった頃はこんなに長く続くとは思いもしませんでしたが、定期的に「SFは衰退した」と言われながらもSFの人気は根強く、マンガやアニメ、ゲーム、映画、ドラマなど各メディアにとどまらず、最近ではビジネスの世界からも引く手あまた。SF作家という職業も、「小説を書いて雑誌や書籍のかたちで発表する」という仕事だけでなく、さまざまな可能性が広がりつつあります。

生成AIの急速な発展や地球規模の気候変動など、これまでSFが書いてきたことが目に見えるかたちで実現しているのもその一因でしょう。SFと現実がかつてないほどの大接近を遂げつつある今、この講座が持つ意味も、従来以上に大きくなっているのかもしれません。

この講座で実際にどんな授業が行われているかについては、第1期の内容をコンパクトにまとめた『SFの書き方 「ゲンロン 大森望 SF創作講座」全記録』(早川書房)をぜひご一読ください。ゲスト講師陣の講義と講評、受講生が提出した梗概(+アピール)および実作例を収録し、編者の手前味噌ながら、1年間の講座の成果を1冊に凝縮した、たいへん中身の濃い本になっていると思います。

ちなみにこの本は《科幻还能这样写:科幻名家十讲》(SFはこう書く:SF作家十講)のタイトルで中国語版が刊行されました。ゲンロンSFメソッドが世界に進出! と言えるかどうかはともかく、海外からも関心を集めているようです。

講座が軌道に乗ったここ数年は、現役受講生や元受講生の活躍が目立っています。いまや、ゲンロンSF創作講座勢が「新しい日本SF」の重要な一角を占めているといっても過言ではないでしょう。受講中に他社新人賞を受賞したり、提出作が編集者に認められて商業誌デビューを果たしたりした受講生もいますし、修了生の活躍事例はここに書き切れないほど。

また、講座の最終関門にあたる「ゲンロンSF新人賞」を通過した正賞受賞作は、作者のゲンロンからのデビューが確約され、ゲンロンが創刊した電子書籍レーベル《ゲンロンSF文庫》から単独の電子書籍として商業出版されます(正賞以外の受賞作でも、電子書籍化されるチャンスがあります)。

受講生たちの活躍のおかげで、ゲンロンSF創作講座は、2020年代日本SFの一翼を担う勢力へと確実に成長してきました。講座に対するSF業界内外からの注目度は高く、この講座を受講することによって「SF作家として認知されるまでの道のり」を大幅にショートカットすることが可能です。

もっとも、こうした成果はそれぞれの書き手の努力の賜物。ゲンロンSF創作講座は、べつだん「受講生がSF作家になること」を第一の目的にしているわけではありませんし、受講生も、作家デビューを目指す人ばかりではありません。「ゲストの話を聞きたい」とか、「小説を書いている人たちと交流してみたい」とか、「本物の編集者と話がしてみたい」とか、そういうカジュアルな参加も大歓迎です(というか、毎回課題を提出するのは精神的にも肉体的にも相当タフなので、無理のない範囲で受講されることをお薦めします)。また、作品を書くつもりはないが講義は聞きたいという人のために、聴講コースも用意しています。

受講生全員(聴講コース含む)には、講義および講評すべてを収録した動画アーカイブが公開されるので、講義を欠席しても、自宅で視聴できます。

逆に、石にかじりついてでも職業SF作家になりたい人にとっては、この講座は実力を試す最高の場になるはず。書きたい作品のあらすじとポイントをアピールする力は、プロになったとき必ず役に立つでしょう。

小説の書き方は、かならずしも教えられて身につくものではありません。この講座では、小説の基本(ストーリーの構築、キャラクターの設定など)を一から教えるようなことはしていません。とはいえ、ジャンルのさまざまなテーマに応じた作法や心構え、やってはいけないことなど、学べることもたくさんあります。「小説の書き方」のような本を開いてもなかなか載っていないSFのコツ、ジャンルの勘所を、講座の課題を通して身につけることができるでしょう。

これまで、公募新人賞への投稿と落選を漫然とくりかえしてきた人は、自分が考えたプロット、書き上げた作品をプロの作家や編集者に見てもらい、意見や評価を聞くだけで、よほど効率的に関門突破のためのスキルが磨けるはず。ファンタジーやホラー、ミステリ、純文学など、SF以外の分野で作家になる道を模索している人にとっても、小説を書く基本は同じですし、SFの書き方を身につければ、それが強力な武器となるはずです。

また、これはオフィシャルなものではなく、あくまでも自主的な課外活動ですが、受講生同士のコミュニケーションや、オンライン/オフラインでの卒業生との交流もゲンロンSF創作講座の大きな魅力のひとつ。毎月提出される課題作品を元受講生が綿密に読んで講評するインターネットラジオ番組「ダールグレン・ラジオ」はパーソナリティが交替しながら長く続いていますし、SNSやnoteなどで毎回の講座提出作品がレビューされる機会も多くあります。また、オンライン/オフラインでの感想交換会、講座後の飲み会、交流会などが受講生やOB有志によって開催され、講師以外からのセカンドオピニオン、サードオピニオンを聞くこともできます。

こうした活動を支援する試みとして、第8期からはチューター制が導入され、運営サイドに指名されたチューターが運営と受講生の橋渡しをしつつ、現役受講生が先輩(元受講生)たちからアドバイスを受けられるオフィシャルな親睦会(通称ゴゴゴ会)を開催しています。

さらに、積極的に参加するかどうかは本人次第ですが、元受講生によるSF同人誌やアンソロジーが複数刊行されるなど、修了後も、さまざまな活動の場があります。

2022年開講の第6期からは、これまでの蓄積を踏まえつつ、SFに対する多様化するニーズに応えるため、フラッシュ・フィクションに特化した回を設け、また「ゲンロン ひらめき☆マンガ教室」との合同授業を行うようになりました。

2025年10月に開講する第9期のゲンロンSF創作講座でも、こうした試みを引き継ぎ、さらに発展させていく予定です。また新たな個性に出会えるのを楽しみにしています。

主任講師 大森望

プログラム

- ゲンロン 大森望 SF創作講座第9期(以下「本講座」といいます)の開講期間は、2025年10月から2026年9月までの1年間です。

- 本講座の主任講師は書評家・SF翻訳家の大森望氏です。途中からの入講、一部のみの受講は受け付けておりません。

- 本講座の授業は、原則として月1回、東京・五反田のゲンロンカフェで行います。オンラインでの受講も可能です。

- 最終講評会など一部の授業を除き、各回の授業は3コマからなります。

- 1限(19:00-20:00)は講義形式です。ゲスト講師の話を聞き、創作環境やテクニックを学びます。

- 2限(20:10-22:10)はワークショップ形式です。作家コース(後述)の受講生はあらかじめ示された課題にしたがい、短編の梗概を提出します。授業ではそのうち3編(回により異同あり)の優秀作を選出します。選ばれた受講生には、梗概を元にした短編を次回までに執筆し、講評を受ける権利が与えられます。

- 3限(22:20-23:20)もワークショップ形式です。前回の授業で選ばれた梗概に基づいて書かれた作品を読み、最優秀作を選びます。

- 第9期最後に開催される最終講評会では、「第9回ゲンロンSF新人賞」選考会として、弊社媒体にて発表される作品を選考します。

- 本講座には「作家コース」「聴講コース」「オンライン聴講コース」の区分があります。

- 「作家コース」は、授業のすべてに参加できるコースです。上記のプログラムに応じて、各回課題(最終講評会含む)に応じた作品を提出し、講師による講評を受けることができます。すべての提出物は専用サイトで受講生以外にも公開されますので、あらかじめご了承ください。

- 「聴講コース」は、授業を聴講できるコースです。すべての授業について会場またはオンラインで参加し、質問をすることもできますが、課題(最終講評会含む)の提出はできません。

- 「オンライン聴講コース」は、オンラインで授業を聴講できるコースです。課題(最終講評会含む)を提出することができないほか、授業への参加もオンラインに限られます。

- どのコースでも、授業動画のアーカイブが視聴できます。アーカイブは、最終講評会の3ヵ月後まで視聴可能です。

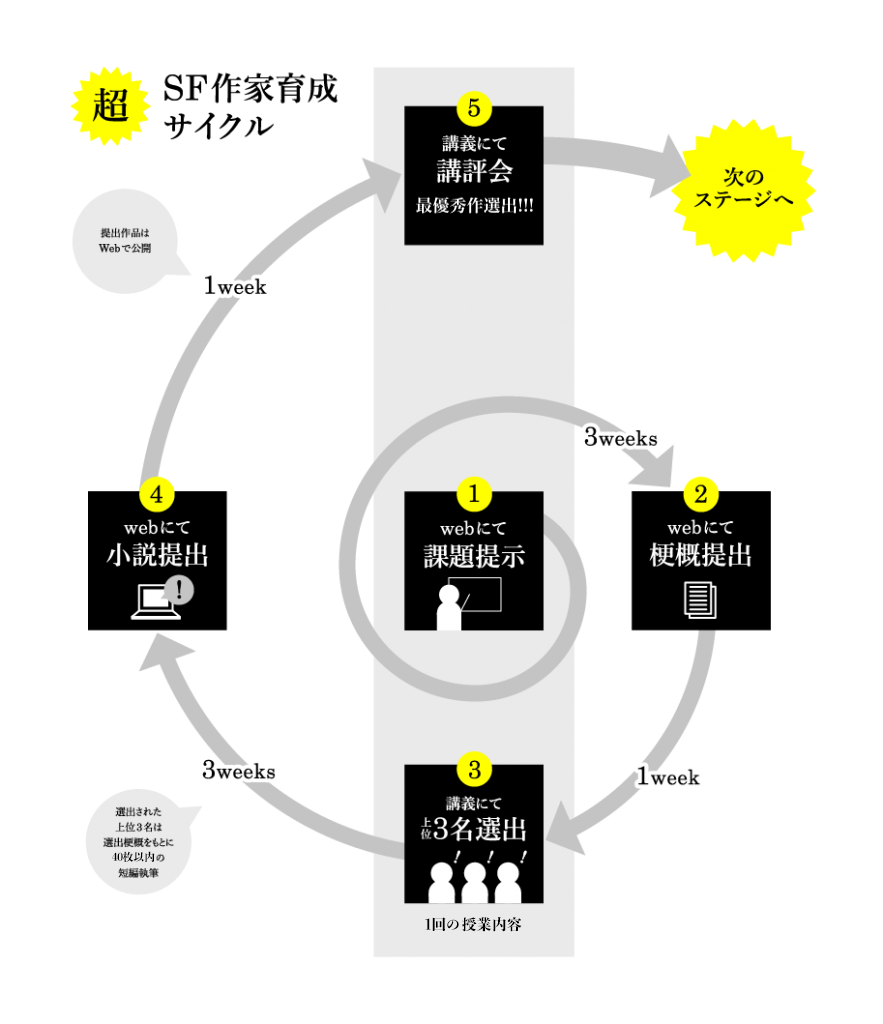

- 1webにて課題提示

- 各回授業のおおよそ1ヶ月前までに、ゲスト講師から課題が提示されます。課題は「タイムマシン」など道具立てに関するもの、「火星」など舞台に関するもの、あるいは表現手法に関する具体的な指定など、講師によりさまざまです。過去の課題は、こちらでご覧いただけます。

- 2webにて梗概提出

- 作家コースの受講生は、各回授業の7日前までに、課題に沿った梗概(1,200字以内)と内容に関するアピール(400字以内)を提出することが求められます。所定のフォームより提出されたテキストは、受講生以外でもアクセスできる状態で専用サイトに公開されます。一般読者の反応は以下の選考・講評で考慮されます。

- 3講義にて上位3名選出

- 講師によって、優秀な梗概が3編(回により異同あり)選ばれます。選出された3名は④に進み、惜しくも選外となった他の受講生は、提示された新しい課題に基づいて、次回提出する梗概の準備を始めます。

- 4webにて小説提出

- 梗概が選ばれた3名は、次回講義の7日前までに、梗概に基づく短編小説(16,000字以内)を執筆・提出します。この3名については、②の梗概提出と④の小説提出が同時並行の作業になります。

- 5講義にて優秀作選出

- 提出された短編には、講師から点数が割り振られます。点数は(10+当該課題の梗概未提出者数)×2点を、講師の裁量で配分します。点数の推移は専用サイトで公開されるとともに、最終講評において考慮の対象となります。

以上のサイクルを繰り返すことで、「課題に沿った小説を組み立てるプロット力」「分量に見合ったアイデアを生み出す発想力」「作品を魅力的に提示するプレゼン力」「発想を作品に落とし込む筆力」など、SF作家としての基礎体力を確実に向上させることになります。

授業とは別に、受講生(すべてのコースが対象)やOGOBが参加する勉強会兼親睦会「五反田の長い午後」(通称ゴゴゴ会)を不定期で2~3ヶ月に1回程度のペースで開催します。参加は任意ですが、現役受講生であればどなたでもご参加いただけます。詳細は都度ご案内します。

注意事項

スケジュール

| 日程 | 1限目 | 2限目 | 3限目 | 講師 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 授業 1 | 10月25日(土) | 15:00-16:00 導入・講義 |

梗概講評会・自己紹介 |

小浜徹也(東京創元社)+井手聡司(早川書房)+大森望 | |

| 授業 2 | 11月29日(土) | 19:00-20:00 講義 |

20:10-22:10 梗概講評会 |

22:20-23:20 実作講評会 |

円城塔+伊藤靖(河出書房新社)+大森望 |

| 授業 3 | 12月26日(金) | 19:00-20:00 講義 |

フラッシュフィクション課題講評会 |

池澤春菜+井上彼方(VGプラス)+大森望 | |

| 授業 4 | 1月30日(金) | 19:00-20:00 講義 |

20:10-22:10 梗概講評会 |

22:20-23:20 実作講評会 |

芦沢央+浅井愛(文藝春秋)+大森望 |

| 特別授業1 | 2月7日(土) | 合同授業(14:00から) 大森望 SF創作講座 × ひらめき☆マンガ教室 |

佐藤大+さやわか+大森望 | ||

| 授業 5 | 2月27日(金) | 19:00-20:00 講義 |

20:10-22:10 梗概講評会 |

22:20-23:20 実作講評会 |

宮澤伊織+溝口力丸(ミックスグリーン)+大森望 |

| 授業 6 | 3月27日(金) | 19:00-20:00 講義 |

20:10-22:10 梗概講評会 |

22:20-23:20 実作講評会 |

飛浩隆+塩澤快浩(早川書房)+大森望 |

| 特別授業2 | 4月10日(金) | 特別授業 | 安野貴博+大森望 | ||

| 授業 7 | 4月24日(金) | 19:00-20:00 講義 |

20:10-22:10 梗概講評会 |

22:20-23:20 実作講評会 |

久永実木彦+田中玲遠(集英社)+大森望 |

| 授業 8 | 5月29日(金) | 19:00-20:00 講義 |

20:10-22:10 梗概講評会 |

22:20-23:20 実作講評会 |

藤井太洋+大森望+ゲスト編集者 |

| 授業 9 | 6月26日(金) | 19:00-20:00 講義 |

20:10-22:10 梗概講評会 |

22:20-23:20 実作講評会 |

長谷敏司+井手聡司(早川書房)+大森望 |

| 特別授業3 | 9月11日(金) | 1年間の講義 & SF界 振り返り | 小浜徹也(東京創元社)+井手聡司(早川書房)+大森望 | ||

| 新人賞 | 9月26日(土) | 第9回 ゲンロンSF新人賞選考会(最終実作講評会) | 新井素子+菅浩江+伊藤靖(河出書房新社)+東浩紀+大森望 | ||

やむを得ない事情により、日程を変更したり、一部の講義をオンラインで行う場合がございます。その際はすみやかに連絡を差し上げます。

講師

主任講師

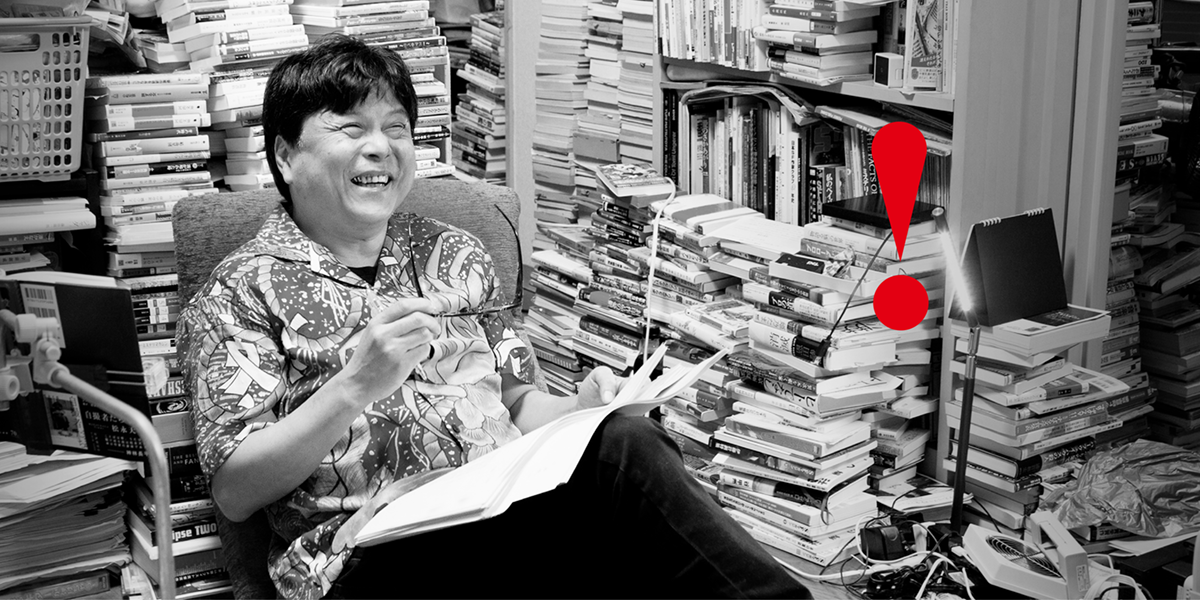

大森望|おおもり・のぞみ

1961年、高知生まれ。書評家・SF翻訳家・SFアンソロジスト。著書に『21世紀SF1000』、『新編・SF翻訳講座』、《文学賞メッタ斬り!》シリーズ(豊崎由美と共著)、《読むのが怖い!》シリーズ(北上次郎と共著)など。アンソロジーに《NOVA》、《不思議の扉》、《ベストSF》ほか多数。訳書にコニー・ウィリス『航路』『ドゥームズデイ・ブック』、劉慈欣『三体』(共訳)、テッド・チャン『息吹』など多数。《NOVA 書き下ろし日本SFコレクション》全10巻と『年刊日本SF傑作選』全12巻(日下三蔵と共編)で、第34回と第40回の日本SF大賞特別賞を受賞。

ゲスト作家講師

円城塔|えんじょう・とう

1972年、札幌生まれ。研究者を経て作家。SF、純文学問わず広く活動中。主な著書に、『Self-Reference ENGINE』(文藝春秋、2014年 Philip K. Dick Award 特別賞)、『烏有此譚』(講談社、第32回野間文芸新人賞)、『道化師の蝶』(文藝春秋、第146回芥川龍之介賞)。訳書に、チャールズ・ユウ『SF的な宇宙で安全に暮らすっていうこと』(早川書房)。現代訳に『雨月物語』(河出書房新社、池澤夏樹個人編集日本文学全集所収)。近作に『文字渦』(新潮社、第43回川端康成文学賞、第39回日本SF大賞)。アニメーション作品『ゴジラS.P』設定、シリーズ構成、脚本。

写真提供=新潮社

池澤春菜|いけざわ・はるな

ギリシャ・アテネ生まれ。声優。エッセイスト。第20代日本SF作家クラブ会長。星馬豪(『爆走兄弟レッツ&ゴー!!』)、麻宮アテナ(『THE KING OF FIGHTERS』シリーズ)など、数多くのアニメやゲームのキャラクターを演じた。エッセイ集に『乙女の読書道』『SFのSは、ステキのS』『台湾市場あちこち散歩』など。2020年には初の小説作品『オービタル・クリスマス』(原作:堺三保)を河出書房新社のWebサイトにて公開し、同作で第52回星雲賞日本短編部門を受賞した。2024年5月に初短篇集『わたしは孤独な星のように』(早川書房)刊行。

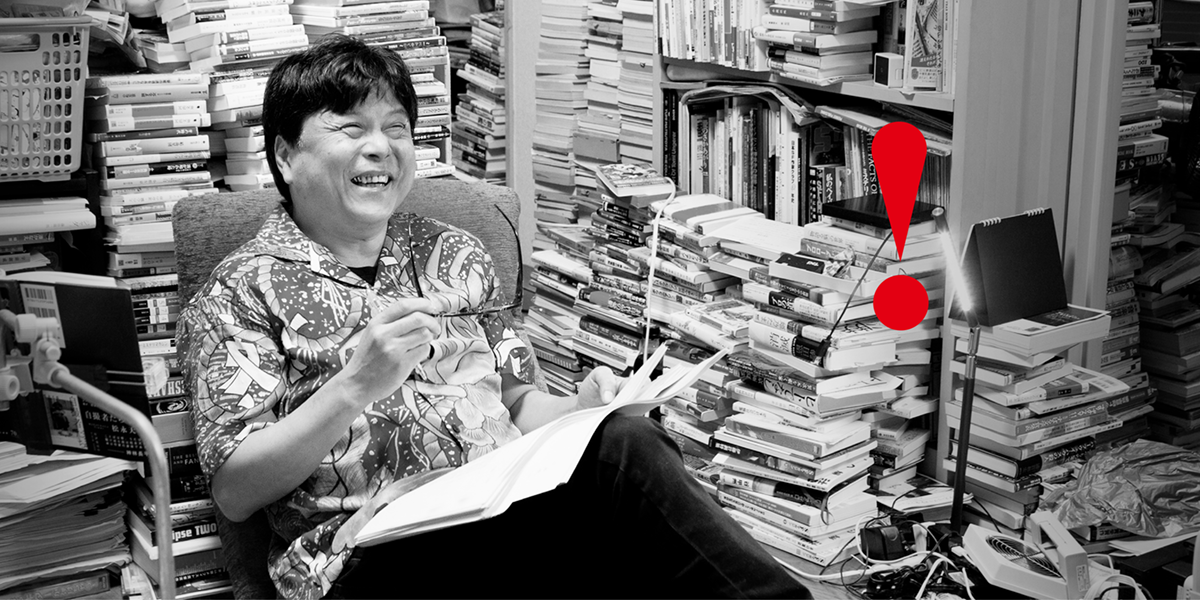

芦沢央|あしざわ・よう

1984年、東京都生まれ。2012年『罪の余白』で野性時代フロンティア文学賞を受賞しデビュー。18年『火のないところに煙は』で静岡書店大賞、21年『神の悪手』でほん夕メ文学賞(たくみ部門)、22年、同書で将棋ペンクラブ大賞優秀賞(文芸部門)、23年『夜の道標』で日本推理作家協会賞(長編および連作短編集部門)を受賞。他の著書に『許されようとは思いません』『汚れた手をそこで拭かない』『魂婚心中』『嘘と隣人』などがある。

撮影 ©藤岡雅樹

宮澤伊織|みやざわ・いおり

小説家。2011年『僕の魔剣が、うるさい件について』でデビュー。2015年『神々の歩法』で第6回創元SF短編賞を受賞。『裏世界ピクニック』、『ときときチャンネル』、『ウは宇宙ヤバイのウ!』など、SF・ホラーの分野で小説を書くほか、VTuber「バーチャルワオキツネザルのワオ」として思い出したように活動する。冒険企画局に所属し、『インセイン』『シノビガミ』『サタスペ』など無電源ゲームの製作にもリプレイや世界観の執筆という形で参加している。

飛浩隆|とび・ひろたか

1960年島根県生まれ。島根大学卒。大学在学中に第1回三省堂SFストーリーコンテストに入選。

『象られた力』で第26回日本SF大賞、『自生の夢』で第38回日本SF大賞を受賞。近著に『零號琴』、『鹽津城』。

安野貴博|あんの・たかひろ

AIエンジニア・起業家・SF作家。東京大学・松尾研究室出身。AIスタートアップを2社創業。2024年に東京都知事選に出馬し15万票獲得。2025年1月「デジタル民主主義2030」発足、同年5月に「チームみらい」を結党し、参議院選で初当選・政党要件を満たす2%以上の得票率を達成。

久永実木彦|ひさなが・みきひこ

小説家。愛妻家。愛猫家。

2017年、「七十四秒の旋律と孤独」で第8回創元SF短編賞を受賞しデビュー。2024年、「わたしたちの怪獣」で第55回星雲賞日本短編部門を受賞。2025年、「黒い安息の日々」で第78回日本推理作家協会賞短編部門を受賞。

座右の銘は「一度に一語ずつ」(スティーヴン・キング)。

藤井太洋|ふじい・たいよう

1971年、奄美大島生まれ。 舞台美術、DTP制作、展示グラフィックディレクターなどを経て、2013年までソフトウェア開発・販売を主に行う企業に勤務。2012年、電子書籍個人出版「Gene Mapper」を発表し、同年12月にSFマガジン誌上で短篇小説「コラボレーション」、小説Tripperで「UNDER GROUND MARKET」の2作を発表し商業誌デビューを果たす。2013年4月に、「Gene Mapper」の増補完全版『Gene Mapper -full build-』(ハヤカワ文庫JA)を刊行。『オービタル・クラウド』(早川書房)で、第35回日本SF大賞、第46回星雲賞(日本長編部門)を受賞。2019年『ハロー・ワールド』(講談社)で第40回吉川英治文学新人賞を受賞。2022年に、SFマガジンに連載した『マン・カインド』で第53回星雲賞(日本長編部門)を受賞している。

長谷敏司|はせ・さとし

1974年、大阪生まれ。2001年、第6回スニーカー大賞金賞を受賞した『戦略拠点32098 楽園』(KADOKAWA)でデビューしたのち、ライトノベルからSFに活動の場を広げる。2015年、『My Humanity』(早川書房)で第35回日本SF大賞を受賞。『プロトコル・オブ・ヒューマニティ』(早川書房)で、2023年、第54回星雲賞日本長篇部門、2024年、第44回日本SF大賞を受賞。その他の著作に『円環少女』シリーズ(KADOKAWA)、『あなたのための物語』(早川書房)、『BEATLESS』(KADOKAWA)、『メタルギアソリッド スネークイーター』(KADOKAWA)、『ストライクフォール』シリーズ(小学館)など。

新井素子|あらい・もとこ

1960年、東京生まれ。立教大学文学部卒。高校時代に書いた「あたしの中の…」が第1回奇想天外SF新人賞佳作に入選し、デビュー。1981年の『グリーン・レクイエム』(講談社)、1982年の『ネプチューン』で2年連続で星雲賞を受賞。1999年、『チグリスとユーフラテス』(集英社)で日本SF大賞を受賞した。『……絶句』(早川書房)、『ひとめあなたに…』(東京創元社)、『おしまいの日』(中央公論新社)、『未来へ……』(角川春樹事務所)など著書多数。

写真提供=新潮社

菅浩江|すが・ひろえ

1963年、京都生まれ。高校在学中、同人誌『星群』に発表した短編「ブルー・フライト」が『SF宝石』(光文社)に転載されるかたちでデビュー。1992年『メルサスの少年』(新潮文庫)で第23回星雲賞日本長編部門受賞。1993年『そばかすのフィギュア』(ハヤカワ文庫JA)で第24回星雲賞日本短編部門受賞。2001年『永遠の森 博物館惑星』(ハヤカワ文庫JA)で第54回日本推理作家協会賞、第32回星雲賞日本長編部門を受賞。2021年『歓喜の歌 博物館惑星Ⅲ』(早川書房)で第41回日本SF大賞を受賞した。著書多数。シラスで創作講座を主にした番組を配信中。

ゲスト編集者講師

小浜徹也|こはま・てつや

東京創元社。担当書籍に、宮内悠介『盤上の夜』、高山羽根子『うどん キツネつきの』、酉島伝法『皆勤の徒』、など。〈創元SF短編賞〉で第11回から15回まで選考委員をつとめる。

井手聡司|いで・さとし

早川書房。担当書籍に上田早夕里『華竜の宮』、宮内悠介『ヨハネスブルグの天使たち』、藤井太洋『オービタル・クラウド』、月村了衛『機龍警察』、春暮康一『法治の獣』、人間六度『スター・シェイカー』など。

伊藤靖|いとう・やすし

河出書房新社。担当書籍に酉島伝法『奏で手のヌフレツン』、柞刈湯葉『まず牛を球とします。』、宮部みゆき『さよならの儀式』、大森望責任編集《NOVA》シリーズ、シュルツ『完全版ピーナッツ全集』など。

井上彼方|いのうえ・かなた

VGプラス。担当書籍に日本SF作家クラブ編『SF作家はこう考える 創作世界の最前線をたずねて』他。編著書に『社会・からだ・私についてフェミニズムと考える本』など。愛猫家。

浅井愛|あさい・あい

編集者。エンタメ小説誌『別冊文藝春秋』編集長を経て、現在、文春文庫部デスク。担当作に芦沢央『カインは言わなかった』、森見登美彦『熱帯』、冲方丁『十二人の死にたい子どもたち』、有栖川有栖『捜査線上の夕映え』、一穂ミチ『アフター・ユー』、門井慶喜『天下の値段 享保のデリバティブ』、小川哲「walk」シリーズなど多数。

溝口力丸|みぞぐち・りきまる

2014年早川書房に入社、SFマガジン編集部所属。2021年より同誌編集長。2025年11月より株式会社ミックスグリーン所属。

田中玲遠|たなか・れおん

集英社。担当書籍に池井戸潤『ハヤブサ消防団』、村山由佳『二人キリ』、道尾秀介『N』、小川哲『地図と拳』、新川帆立『令和その他のレイワにおける健全な反逆に関する架空六法』など。

募集概要

■ 概要

本講座には「作家コース」、「聴講コース」、「オンライン聴講コース」の3コースがあります。

いずれのコースも、2025年8月12日(火)19時より先着で受講生募集を開始します。

「作家コース」のみ、29歳以下の方を対象とした「U30割」を設けています。詳細は以下をご覧ください。

<募集に関する注意事項>

※いずれのコースも通年での募集となります。

※ひとりが重複して複数のコースに申し込むことはできません。複数のお申し込みが判明した場合には、いずれもキャンセルとさせていただきます。

※決済が完了し、受講が確定したあとのキャンセルは受け付けておりません。

※受講を希望される方は、受講規定をお読みのうえお申し込みください。

- 定 員:40名

- 受講料:300,000円(税込330,000円)

※U30割:2025年9月30日時点で29歳以下の方(1995年10月1日以降に生まれた方)先着10名は、50,000円引きの250,000円(税込275,000円)です。申込み時に生年月日が表記された身分証をご提出いただきます。確認できない場合は割引適用外になります。

※会員&リピーター割:ゲンロン友の会第15期会員、および過去にSF創作講座を受講された方は7,000円引きの293,000円(税込322,300円)です。U30割との併用はできません。 - 募集期間:2025年8月12日(火)19:00〜9月2日(火)24:00(定員に達し次第締め切ります)

- 申込方法:ゲンロンショップよりお申込み・お支払いください。ご利用にはゲンロンショップへのユーザー登録(無料)が必要です。

● 作家コース

すべての授業を会場またはオンラインで受講すること、課題を提出し講評を受けることが可能です。

- 定 員:40名

- 受講料:160,000円(税込176,000円)

※会員&リピーター割:ゲンロン友の会第15期会員、および過去にSF創作講座を受講された方は6,000円引きの154,000円(税込169,400円)です。 - 募集期間:2025年8月12日(火)19:00〜9月2日(火)24:00(定員に達し次第締め切ります)

- 申込方法:ゲンロンショップよりお申込み・お支払いください。ご利用にはゲンロンショップへのユーザー登録(無料)が必要です。

● 聴講コース

すべての授業を会場またはオンラインで聴講することができますが、課題を提出したり、講評を受けたりすることはできません。最終講評会についても同様です。

- 定 員:なし

- 受講料:110,000円(税込121,000円)

※会員&リピーター割:ゲンロン友の会第15期会員、および過去にSF創作講座を受講された方は4,000円引きの106,000円(税込116,600円)です。 - 開講期間中3回まで、「来場チケット」(1枚7,700円税込)を別途ご購入いただくことで、通常授業をゲンロンカフェ現地で聴講することが可能です。

- 募集期間:2025年8月12日(火)19:00〜9月2日(火)24:00

- 申込方法:ゲンロンショップよりお申込み・お支払いください。ご利用にはゲンロンショップへのユーザー登録(無料)が必要です。

● オンライン聴講コース

すべての授業をオンラインでのみ聴講することができます。会場では聴講できません。また、課題を提出したり、講評を受けたりすることもできません。最終講評会についても同様です。

■ 決済に関して

クレジットカード決済の方は、ゲンロンショップの指示に従い、手続きを終えてください。決済が確認でき次第、手続き完了となります。

銀行振込の方は、弊社よりご案内する支払い期限までに受講料全額(消費税込)をご入金ください。入金が確認でき次第、手続き完了となります。振込手数料はご負担いただきます。

どちらの場合も、支払い期限までに入金・決済が確認できない場合は、申し込みをキャンセルいたします。

■ 受講までの流れ

授業開始日は2025年10月25日(土)です。受講確定者にはメールにて初回授業のご案内を差し上げます。

初回課題は9月下旬の公開を予定しています。

受講規定

| 授業期間 | 授業期間は2025年10月から2026年9月の1年間です。 |

|---|---|

| 受講手続 | 受講料の納入が確認された時点で受講手続きが完了するものとします。また、受講の申し込みをもって本受講規定に同意したとみなします。受講手続き完了時にはメールで連絡いたします。 |

| 定員 | 定員は作家コース40名、聴講コース40名です。オンライン聴講コースには定員を設けません。 応募数が開講最少人数に満たないときは開講しない場合があります。 |

| スケジュール | 授業日・授業時間はSF創作講座ウェブサイト(本サイト)に明示いたします。 |

| 撮影・放送 | 授業は受講生限定でオンラインで中継されます。また、一部はネットで期間限定で中継されることがあります。ゲンロンは記録および広報のため、授業風景を予告なく静止画あるいは動画で撮影することがあります。公開を希望しない受講生はその場で必ず申し出てください。また、感染症の流行などに伴い、授業をオンラインで実施することがあります。それ以外にも、オンライン参加を希望される場合は、別途担当者までご連絡ください。 |

| メーリングリスト | 授業についての連絡は、公式メーリングリストを用いて行います。公式メーリングリストには、特にお申し出のない限り、お申し込み時のメールアドレスを登録いたします。別のアドレスの登録を希望される場合は、その旨あらかじめご連絡ください。 |

| 受講料 |

|

| 在籍証明 | 教程の3分の1以上を欠席した場合は、在籍したと認められない場合があります。 |

| 注意事項 |

|

お問い合わせ

ゲンロン SF創作講座運営

info[at]genron.co.jp

実績紹介

卒業生からのコメント

※アイコンをクリックすると各卒業生の受講時の作品ページをご覧いただけます。

天沢時生

天沢時生(第1,2期受講生)

「サンギータ」で第10回創元SF短編賞受賞

五反田はやばい。二〇歳を過ぎるまで滋賀県に住んでいた田舎者なので、最初に訪れたときはビビった。初来訪のきっかけはゲンロンカフェの平田オリザさんのイベントだ。就活のために上京し、五反田でトークを拝聴し、カフェ近くのカプセルホテルに泊まった。ホテルは入り組んだ路地の奥にあって、道に立った妖艶なお姉さんたちがマッサージはどうかと誘ってきた。やばい、と田舎者は恐怖した。

次に訪れたのもカフェのイベントで、亀山郁夫さんが登壇されていた。前回落ちたから今回も就活のための上京だった。面接を翌日に控え、就活カバンを持って臨んだ。イベントが終わるとカバンはなくなっていた。『罪と罰』のラスコーリニコフの話を引いてだったか、文脈は忘れてしまったが、亀山さんがイベント内で「悪をなすこと」について語ってらしたので、犯人は亀山さんの言葉にあてられたのか?と思っていたら犯人は亀山さん本人だった。電車に乗って追いかけ、合流した。「似てるから間違えちゃったよー」と亀山さんは仰った。亀山さんはうっかりさんだった。その晩はなんと亀山邸に泊めていただいた。深夜にご馳走になったうどんの美味さが忘れられない。そして翌日俺は仕事を得た。東京で職にありつけたのはひとえに亀山さんご夫妻のおかげだ。

ここまで読まれた方には五反田のやばさがわかってもらえたと思う。魔都であり、同時に予測のつかない出来事が起こる土地だ。ただならぬバイブスが横溢している。SF創作講座の舞台はそこだ。必然、集まってくるのはただならぬ受講生たちで、彼らは一年間、大森先生をはじめとしたただならぬ講師たちに教えを請うことになる。講座のあとには近場の居酒屋で宴が催される。やばい宴に決まっている。事実、そこで大森先生から授かったある言葉が、いまも俺の創作の核を為している。ただならぬ講師とただならぬ生徒がやばい宴をひらき朝まで喋り倒すのだから必然、バイブスが生まれる。そう、我々もまた、五反田をやばい土地にしている当事者だったのだ。小説は独りで書くものだが、集団のなかで生まれたバイブスがもたらす「イマ、ココで何かが起こっている感」を伴うことで俺もあなたも、文体や表現やヴィジョンを共鳴・共振・共進化させ、独りでは想像もし得なかった「飛距離」を獲得できるはずだ。その驚きと感動を俺は、いまこの文章を読んでいるあなたとも分かち合いたいんだよ!

名倉編

名倉編(第1期受講生)

『異セカイ系』で第58回メフィスト賞を受賞

豪華な講師陣と「競う場」に魅かれ。成長を求めてSF創作講座の受講を決めました。結果。期待どおりの手ごたえを感じています。

けれど得たものはそれだけではありませんでした。競いつつともに創作する仲間。そのなかに自分を置いてみて。自分の得意なもの。苦手なもの。書きたいものが見えてきた気がします。

1ヶ月に1回。短編小説を書く。落としてしまうこともありましたが。それだけでちょっとした自信になります。そしてなにかを書くと。そのたびに発見がありました。SF創作講座で書いた作品のうえにいま自分は立って。景色が変わった。気がしています。

櫻木みわ

櫻木みわ(第1期受講生)

『うつくしい繭』(講談社)で単行本デビュー

小説は教えられて学べるのでしょうか。学べるところもあるし、全部を取っぱらった本人のなかにしかないものもある、というのが現時点で私が考えることです。後者については学んで得られるものではないけれど、SF創作講座のハードな課題に真剣に取り組んだら、自分のなかにそれがあるか、あるとしたらどのようにあるのか、ということはわかってくる。それからもうひとつ、この講座は、編集者も作家仲間もいないプロになる前の孤独な書き手に、ある重要なものを与えてくれると思います。

大岡信は、詩歌における歌合(うたあわせ)を例にとり、日本では古代から、文芸や芸術の世界において「著しい盛り上がりを見せている時代や作品には、必ずある種の『合す』原理が強く働いている」と分析しています(『うたげと孤心』)。もちろん「合す」だけでなく、そこから離れて創作に取りくむ「孤心」は絶対的に必要だ。しかし「孤心」だけにとじこもっていると、作品は色褪せてしまうのだと。複数で集い、批評や競争をしあい、時には車座になって語りあう「うたげ」の場と、ただひとり創作をする「孤心」の両方を行き来することによって、作品はみがかれ、飛躍する。SF創作講座は、まさにこの、「うたげ」の場であると私は思います。

そこにいるのは小説を愛する一流の書き手たちと百戦錬磨の編集者、そしてこれからあなたが出会い、発見してゆく受講生たちです。容赦なくもすばらしいうたげの世界へようこそ。

高丘哲次

高丘哲次(第2期受講生)

『約束の果て 黒と紫の国』で日本ファンタジーノベル大賞2019を受賞

「かけがえのない仲間を手に入れました」「見える景色が変わりま

ゲンロンSF創作講座を受け、このページに並んでいるようなキラ

私が講座について思い出すのは、腹が立つことばかり。自分の尊敬

そんな思いをしてまで、面白い小説が書けるようになりたいですか

迷わず「そうだ」と答えることができたあなたは、ぜひゲンロンS

八島游舷

八島游舷(第2期受講生)

「天駆せよ法勝寺」で第9回創元SF短編賞受賞

「Final Anchors」で第5回日経「星新一賞」グランプリ、「蓮食い人」で同優秀賞をダブル受賞

私はこの講座を受けて人生が変わってしまいました。

そうなっても誰も責任を取ってくれません。自己責任という奴ですね。

ともあれ本講座の講師から得た刺激と、同じ課題に向けて書く仲間たちが、いくつかの受賞につながる力になりました。

もう一つの成果は、物語の設計図である梗概の書き方をある程度身につけたことです。

SF創作講座関連のブログ記事をまとめているのでよければそちらもどうぞ。

書くことを諦めない自信と、他人から学ぶ謙虚さのバランスも重要でしょう。自信過剰は大敵です。

講座で毎回きっちり課題を出し、講評を待つのは辛い。今もあのころを思い出すと心がざわつきます。

でも人生はどうせ辛いのです。

同じ辛いなら受けなきゃ損々。

小説は痛みを糧にすることができます。

いずれは自分の文章で自分を救えることだってあるでしょう。

ウェブサイト: https://YashimaYugen.com

Twitter: https://twitter.com/YashimaYugen

作品リスト:http://bit.ly/yugen-works

揚羽はな

揚羽はな(第3,4期受講生)

「Meteobacteria」で第6回日経「星新一賞」優秀賞(アマダホールディングス賞)受賞

日本SF作家クラブ 第26代事務局長 就任

SF創作講座、驚きの真実(小説素人からの出発編・改)

・大森望(本物)がいる!(敬称略。初回講義にて)

・SF作家がたくさん。サインももらえる!

・小説ほぼ素人に、星新一賞の優秀賞が!

──と書いたのが2019年。趣味の延長で受講したミーハーな私の驚きの怪進撃は、まだ続いています。

・日本SF作家クラブに入会(2021)。なんと主任講師の大森先生と同期入会。

・日本SF作家クラブ第26代事務局長を拝命(2022)

SF創作講座には、たくさんの人との出会いとチャンスが待っています。何が起こるかわかりません。思い立ったが吉日。申し込みボタンを急いでぽちっと!

藍銅ツバメ

藍銅ツバメ(第4期受講生)

『鯉姫婚姻譚』で日本ファンタジーノベル大賞2021を受賞

小説書くならSF創作講座に行くといいらしいよ、と職場の先輩に言われ、じゃあ行ってやりますよぉ!と勢い任せに返したのが始まりでした。

ネット申し込みをした後で布団の上に寝転んで、受講料結構すんなあ、と思いながら天井を見上げたれど後の祭り。いえ、ここからが祭りです。もう申し込んでしまったのでやるしかない。参加してからわかったけど割と怪我人とか出るタイプの祭りだった。

そんな経緯で、ほぼ毎月梗概と短編小説を提出する生活が始まりました。てっきり小説の文章作法とかから優しく教えてくれるのかと思ったらそんなことはなかった。提出してはダメ出しされ、ダメ出しされた部分を直して提出してダメ出しされる日々でした。心が折れた人間から姿が消えていく。

正直言って私は結構褒めて貰えることもあったのでなんとか耐えられたのですが、一つ大きな問題を抱えていました。SFをよく知らない。本当に全然知らない。しかしこれに関してはなんとかなりました。二回目で苦し紛れに妖怪ものの話を提出したら良い評価を貰えた。私SFより妖怪ものの方が向いてる。

とはいえSF創作講座ですから、やっぱりSFを出さないといけないのかな、と思ってSFっぽいものを書いてみたりするんですがこれがすごく評判が悪いんですよね。じゃあどうすれば、と主任講師に飲み会で詰め寄ると、向いてるものを書いた方が良いと思うよ、みたいな言葉が返ってくる。突き進むべき方向が定まりました。

そうやって妖怪ものの短編をいくつも書いて、最後の方には主任講師も私をゲスト講師に紹介するとき「妖怪の人」って言ってたし、私の方もそうか、私は「妖怪の人」なんだっていう自覚をもって日々を過ごすようになったし、最終実作でも妖怪の話を提出してゲンロンSF新人賞の優秀賞を頂いたし、そんなこんなで私の妖怪創作講座は終わりを迎えたわけです。

講座が終わってからも文章を書き続け、光栄なことに日本ファンタジーノベル大賞を頂きました。これも言ってみれば妖怪ものです。人と人じゃないものが出会って交わる婚姻譚。しかも短編が連なった構成ですから、間違いなくSF講座で短編を書き続けた経験が生きている。

元が取れたどころじゃない大当たりでした。行ってて良かったSF創作講座。とはいえSFの講座に妖怪ものを書く人ばかり集まると皆困ってしまうと思うのでこれから通う人はちゃんとSFを書いてください。甘えるな。

新川帆立

新川帆立(第5期聴講生)

『元彼の遺言状』で第19回『このミステリーがすごい!』大賞を受賞

上手くなるためには、たくさん読んでたくさん書くのが一番だと思います。読むと書くは車の両輪ですが、いずれも一定の客観性が必要です。

自分ひとりで読んでいると、好き嫌いで作品を判断してしまいがちです。作品の魅力や技術に気づけないことも多い。他人の「読み」を聞くと、作品を読む際の解像度がぐんと上がります。

自分ひとりで書いていると、独りよがりになってしまうことがあります。他人からコメントを受けてはじめて、矛盾しているところや伝わりにくいところに気づかされます。

ゲンロンSF講座は「読み書き」に「他人の目を入れる」格好の場だと思います。しかも、「他人の目」というのが第一線で活躍なさっている作家や編集者、書評家たちの目。こんなに贅沢なことはありません。

受講すれば、「読み書き」の両方に他人の目を入れることができますし、聴講だけでも「読み」は鍛えられます。

私は当初受講生として参加し、途中で作家デビューが決まったため、聴講に切り替えました。これまで、小説とは人間を描くものであり、誰にでも分かる言葉で誰にも書けないものを書くのがよい文章だと思っていました。ですが聴講をするなかで、「読み」の幅が広がり、考えが変わりました。人間を描く必要もないし、誰にでも分かるように書く必要もない。文芸は途方もなく自由で、だからこそ難しいと感じました。商業作家としてのキャリアの初期段階で、このような気づきを得られたことは、今後数十年の文筆生活にとってかけがえのない経験になったと直感しています。

教室に通って小説を学ぶなんてカッコ悪い、天才はパパッとひとりで傑作を書くものでは、と考えている人もいるでしょう。そんな方に言いたいのですが、そういう考え方が一番ダサいです。文芸は芸の道。鍛錬を積めば上手くなるに決まっています。先人たちの芸を吸収して、自分の芸を鍛える一つの場として、ゲンロンSF講座、いかがでしょうか。

稲田一声

稲田一声(第4期受講生、第5,6期聴講生)

「廃番の涙」で第15回創元SF短編賞を受賞

SF創作講座の受講手続きが完了した翌週の金曜日、私は部屋の鍵をなくして途方に暮れていました。当時、私は社員寮から今のマンションに引っ越してきたばかりで、玄関の内側には先日購入したテレビ台の段ボール箱がありました。帰ったら組み立てようと思ってたのに部屋に入れません。これは好きな作家に自分の小説を読んでもらおうとした代償だろうか、とネットカフェで嘆いた覚えがあります。

講座が始まってからも忙しく、なかなかテレビ台は組み立てられませんでした。なくてもテレビ映りますしね。毎月やってくる新たな課題。梗概と実作を同時並行でこなす日々。いつ来るか分からない自作の講評までの待ち時間。早朝まで続く懇親会。受講生有志による感想会。講座を通して知った小説や資料本が、地べたのテレビの前にどんどん積みあがっていきました。

そうやって、ひたすら創作に没頭した一年間(+聴講生の二年間)があったからこそ、現在の自分があるのではないかと思います。一度、平穏な日常から閉め出されてみたい人におすすめです。

今もテレビ台は玄関にあります。

SFの書き方 「ゲンロン 大森望 SF創作講座」全記録

日本SFはいま、第2の黄金期を迎えようとしている――大森望(主任講師)

2016年4月、書評家・翻訳家・SFアンソロジストの大森望氏を主任講師にむかえて開講した「ゲンロン 大森望

SF創作講座」。東浩紀、長谷敏司、冲方丁、藤井太洋、宮内悠介、法月綸太郎、新井素子、円城塔、小川一水、山田正紀各氏ら第一線の作家陣が、SFとは何か、小説とはいかに書くかを語る豪華講義を採録。各回で実際に与えられた課題と受講生たちの梗概・実作例、大森氏による付録エッセイ「SF作家になる方法」も収録の、超実践的ガイドブック!(早川書房、2017年4月20日刊行)

ゲンロンSF文庫

ゲンロン 大森望 SF創作講座から傑作を集めた電子書籍レーベル。

各期の新人賞受賞作をはじめこれまでに9作品が刊行され、すべてに大森望・主任講師による解題がついています。ゲンロンショップ、およびAmazon Kindleでご購入いただけます。